Михаил Трофименков. Миф о Леониде

Эта книга — путеводитель по затонувшему киноконтиненту, но путеводитель авторский, субъективный. Вылавливая пятьдесят фильмов из океана отечественного кино, я старался быть не только и не столько историком, сколько зрителем. Делиться с читателями не столько знаниями, сколько эмоциями, вызванными фильмом, причем этот фильм не обязательно должен быть «вписан золотыми буквами» в историю кино.

В пику обеднению трагической, цветущей сложности нашего кино, я злонамеренно исключил из своего путеводителя вечные ценности: «Броненосец „Потемкин“», «Веселые ребята» или «Андрей Рублев». Срезал такие горные вершины, как Эйзенштейн и Герман, Михалков и Тарковский, Гайдай и Чухрай, Бондарчук и Панфилов. Соразмерные им режиссеры в проект вошли, но не с самыми хрестоматийными работами. Так, Всеволод Пудовкин представлен не лентами «Мать» или «Конец Санкт-Петербурга», а запрещенной экранизацией Брехта «Убийцы выходят на дорогу».

Проще говоря, я старался отключить фактор вечности. Вечность не так интересна, как выхваченные из нее мгновения. Моя история кино состоит из кинематографических мгновений, порой эксцентричных, почти безумных, порой шероховатых. Среди них есть великие фильмы, но нет шедевров в

(Из предисловия автора)

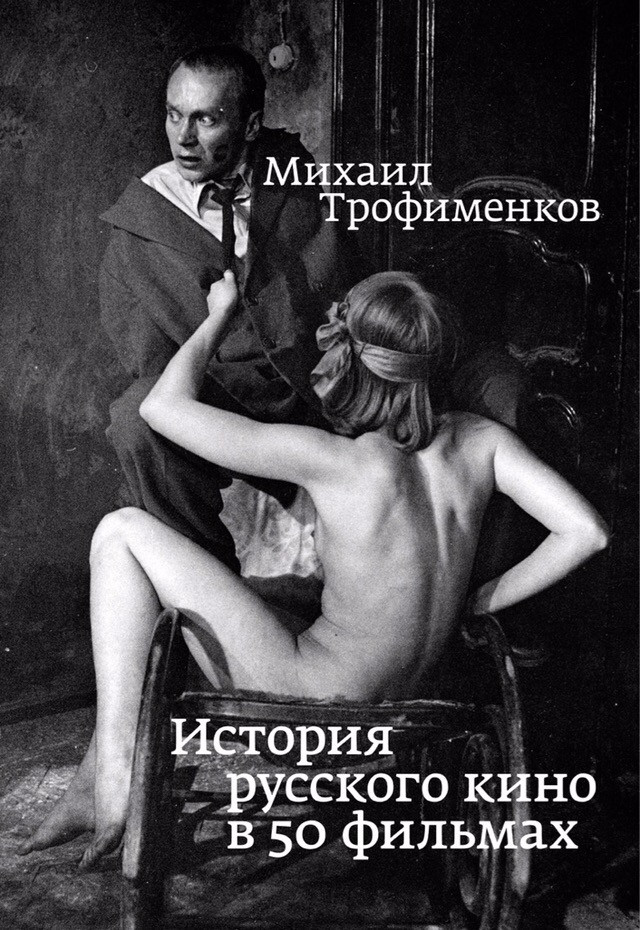

В совместном издательском проекте «Порядка слов» и Коммерсантъ Weekend вышла книга блистательного кинокритика, киноведа, историка и культуролога Михаила Трофименкова «История русского кино в 50 фильмах». Эта книга — краткий курс молодого синефила, или субъективный путеводитель по затонувшему континенту, как называет автор отечественный кинематограф.

Ниже представлена глава, посвященная фильму «Миф о Леониде» Дмитрия Долинина из третьей части книги.

«Миф о Леониде», Дмитрий Долинин, 1991

Политическая мелодрама

Разбиты дома и ограды,

Зияет разрушенный свод.

В железных ночах Ленинграда

По городу Киров идет.

«…» На улицах — рвы, баррикады,

Окопы у самых ворот.

В железных ночах Ленинграда

За город он тихо идет.

Николай Тихонов,

«Киров с нами», 1941

И над гранитом — в небе цвета стали

Горит холодный северный рассвет.

Но Киров не стоит на пьедестале,

Не удивляйся, что его там нет.

«…» Как будто Киров вместе с нами бьется,

На штурм ведет нас, не страшась преград,

И лишь тогда на пьедестал вернется,

Когда победу трубы протрубят.

Вадим Шефнер,

«Памятник Кирову», 1942

В ту блокадную зиму, когда два ленинградских поэта писали о Кирове, Тихонов поэтический голос уже терял, а Шефнер еще не обрел, но это и неважно. В свои строки они оба вкладывали агитационный, непосредственный, без подтекста и аллюзий, смысл: «Киров умер, но дело его живо». У Маяковского убитый дипкурьер Теодор Нетте превратился в пароход своего имени, Киров у Тихонова и Шефнера — в Кировский завод и крейсер «Киров». Однако у обоих получилось нечто, мягко говоря, не банальное. При попытке визуализировать эти стихи холодным потом обольешься.

Представьте себе. Сплошная «железная ночь». Вымерзший, разбитый, бредящий от голода, но — почти мистическим образом — не сдающийся врагу город. А по улицам шествует семь лет как убитый выстрелом в затылок первый секретарь обкома. Даже не он, а его сошедший с пьедестала монумент. Исполинский, многотонный, гулкий идол. Командор, чьи шаги заглушат и бомбы, и зенитки, и корабельные орудия? Скорее, Медный всадник. В любом случае страшная, нечеловеческая сущность, явившаяся не спасать жизни, а ненасытно забирать их.

Наверное, подсознательно поэты ощущали Кирова именно такой сущностью,

В «Мифе о Леониде» Киров — именно, что «Медный всадник», застывший в бронзе еще при жизни: до него не докричаться, не дотронуться. Вот он, совсем рядом, беги к нему, но жизни не хватит, чтобы добежать: перехватят, оттащат, заткнут рот. Но, по Долинину, это «Медный всадник» наоборот. Не истукан преследует бедного Евгения, а новый Евгений гонится за властелином. Ладно бы гнался, чтобы бросить ему в медное лицо страшные проклятия. Нет, обида Николаева (Сергей Гамов) проста: из партии исключили. Потом, правда, в партии восстановили, а на работе — нет. Диапазон эмоций обиженного шизофреника: от «посмотрим, как они без Николаева справятся» до «вы еще вспомните Николаева».

Это лелеемый русской литературой «маленький человек» в абсолютном своем воплощении. Акакий Акакиевич, посмертно ставший «подпольным человеком» Достоевского, а на ветру революции притворившийся персонажем Зощенко. Натуральный Николаев, кстати, такой дневник вел, что Зощенко бы от зависти удавился.

Вспомнят Николаева, еще как вспомнят. Если бы только «Мироныч» в последнюю свою секунду повернул голову в коридоре Смольного на писклявый вопль «товарищ Киров!», остался бы жив и он сам, и Николаев, и тысячи расстрелянных. Другой, женский вопль «Товарищ Сталин!» отразится от потолка желтого дома на Пряжке, куда чекисты упрячут Марусю (Анжелика Неволина). Самоотверженная сексотка, нимфоманка то ли по службе, то ли призванию, нутром почуяла, столкнувшись с Ленечкой: быть беде, убьет, непременно убьет.

Прообраз Маруси — сексотка Мария Волкова, преследовавшая чекистов рассказами о подпольной организации «Зеленая лампа», готовящей убийство Кирова. За месяц до убийства ее заперли в психушку как шизофреничку. После убийства — освободили и обогрели: только за 1948–1955 годы она написала еще 90 доносов, материалы их проверки заняли 11 томов. После XX съезда ее опять назначили шизофреничкой.

Шизофрения шизофренией, но

Кто убил? В смысле, кто направлял руку убийцы — нарком Ягода по заданию троцкистско-зиновьевских бандитов или тот же Ягода, но по заданию бандитов сталинско-ежовских? Не могла же сталинского любимца ухлопать вот эта двуногая энтропия с портфельчиком. В

Долинин, вопреки кликушеству перестроечной публицистики, принял самую простую и достоверную версию: мелодраматическое убийство из честолюбия и ревности. Прекрасная Мильда (Нийоле Нармонтайте) нежно любит своего нелепого Ленечку. Но уж больно разнятся их масштабы. В буквальном смысле: мужа ей, как ребенка, сподручно носить на руках. В смысле переносном: героическую Мильду неудачно расстреливали белогвардейцы. Что ж, Ленечка посмертно расстреляет тысячи, включая Мильду, и не все ли равно, спала Мильда с Кировым или нет.

Но Долинин не может быть категоричен уже потому, что он — великий оператор, создатель вселенной Авербаха, Асановой, Панфилова — обладает даром видения. Помню потрясение моей бабушки: она увидела на экране тот самый Ленинград своей молодости: изрядно деревянный, местами почти деревенский, местами вольготно распутный, местами беззащитно уютный, местами опасный. Увидела лица 1930-х, услышала интонации тех людей. При всей достоверности (мнимо непринужденной, а не декларативно вымученной, как у Алексея Германа) эпохи, Долинин окутал свой Ленинград нежным сфумато. Тела веселых и опасных проституток в тайном борделе, куда привел Николаева беззаботный моряк (Борис Бирман), мерцают, как на картинах Пьера Боннара. Табачный воздух подвальных пивных, где шепчутся, выкрикивают проклятия, в

Плывет по городу, густея, ядовитое марево, а пишбарышня из Смольного интересуется у начальника с добрыми усами, по-горьковски окающего:

— Николай Николаич, карточки-то отменят?

— Отменят, Наташа, отменят.

И не ведают они, что в кабинет — бочком, бочком — уже просочился невидимый миру Ленечка с наганом в портфеле.