Arcanum Feminae. Три типа красоты

Три типа красоты

Желая приблизиться к сущности Красоты, мы предпочли избежать ожидаемого всеми обращения к «Диалогам» Платона, и все свое внимание уделили загадочному эссе Евгения Головина под названием «Новое понимание красоты». В этом эссе Евгений Всеволодович сравнивает два стихотворения Шарля Бодлера, которые мы здесь процитируем и также сравним (оба в переводе автора эссе).

Первое стихотворение известно как «Красота».

Я прекрасна, о смертные, как мечта из камня,

И каждая из моих грудей, что соблазняет самоубийц,

Созданная для любви поэтов,

Вечно нема, точно материя.

Я царствую в лазури загадочным сфинксом,

Соединяя сердце снега и белизну лебедя,

Я ненавижу движение, которое искажает линии,

Я никогда не плачу и никогда не смеюсь.

Поэты перед моими позами,

Отраженными в надменных монументах,

Проводят дни в прилежных занятиях;

Так как, чтобы фасцинировать этих покорных влюбленных,

Я широко раскрываю зеркала своих глаз,

Дабы вещи стали куда прекрасней .

Эта Красота статуарна и недостижима, монументальна в своей неприступности и великолепии. Отвергая всякое движение, она застывает в одной из гипнотических поз. В абсолютном безмолвии она поражает своей неизреченной загадкой. Величие статуи не трогает ни радость, ни печаль, оно не способно уступить место ни улыбке, ни гримасе плача. Эта красота умеренна и спокойна, торжественна и фатальна. Ей чужда экспрессия жестов и чарующие изгибы тела, она не сводит с ума и не лишает покоя. И

Однако в “Гимне Красоте” Бодлера мы встречаем описание другого типа красоты:

Проступаешь ли ты из глубокого неба или выходишь из бездны

О Красота! Твой взгляд, инфернальный и божественный,

Сулит безразлично благодеяние и преступление,

И этим ты напоминаешь вино.

В твоих глазах восходит заря и нисходит закат,

Твои ароматы тревожат, словно грозовой вечер,

Твои поцелуи — ядовитый фильтр, твои губы — амфора,

От которой бледнеет герой и смелеет ребенок.

Выходишь ли ты из черной пропасти или рождаешься среди звезд?

Судьба, как верный пес, бежит за тобой.

Ты сеешь бездумно радость и отчаянье,

Управляя всем, не отвечая ни за что…

Ты шагаешь по мертвецам, Красота, ты пренебрегаешь ими,

Ужас, среди твоих драгоценностей, очарователен,

И Самоубийство — один из твоих излюбленных брелков,

Самозабвенно танцует на твоем гордом животе.

Ослепленный эфемер летит к тебе, свеча,

Трещит, пылает, молвит: Будь благословен этот факел!

Любовник, задыхаясь, склоняется к своей красотке

С видом умирающего, ласкающего свою могилу.

Приходишь ли ты от неба или из ада, не все ль равно,

О Красота! О ужасающий, гигантский, невинный монстр!

Если твой взгляд, твоя улыбка, твоя поступь

Открывают некую бесконечность, которую я люблю и никогда не знал!

От Сатаны или от Бога, не все ль равно? Ангел или Сирена,

Не все ль равно, если с тобой — фея с глазами бархата,

С твоим ритмом, ароматом, сияньем, о моя единственная королева!

Вселенная менее безобразна и мгновенья менее тяжелы.

Эта красота опасна и опьяняюща; возвышаясь над противоположностями добра и зла, света и мрака, Бога и Сатаны, она воссоединяет вершину и пропасть (вспомните: «вершина и пропасть слились воедино» Ницше). Эта красота поистине сакральна, ибо, сочетая святое и скверное, ангелическое и порочное, невинное и преступное (нередко эта красота губительна и несет смерть), она увлекает созерцающего в колдовской танец, призывая фавнов и херувимов. О, она более не покоится в безмятежной позе, — эта красота заставляет танцевать, не различая небес и земной тверди. Подобной красотой наделена femme fatale: от Елены Троянской, ставшей причиной войны, до Саломеи, попросившей у Ирода голову Иоанна. Эта красота — красота дионисийская. Вот как описывается разница между двумя этими типами красоты в энциклопедии «История красоты» (под ред.У.Эко): «Безмятежная гармония, понимаемая как порядок и мера, выражается в том, что Ницше называет аполлонической Красотой. Но эта Красота в то же время является ширмой, стремящейся отгородиться от приводящей в смятение дионисийской Красоты, которая выражается не в видимых формах, но за пределами видимости. Эта Красота ликующая и опасная, находящаяся в противоречии с разумом и часто изображаемая как одержимость и безумие: это ночная сторона ясного аттического неба, эта область тайн, связанных с инициацией, и темных жертвенных ритуалов, в том числе Элевсинских мистерий и обрядов дионисийского культа. Эта ночная, волнующая и смущающая Красота будет скрыта до новейших времен, чтобы стать потом тайным и животворящим источником современных форм Красоты, взяв реванш над классической гармонией» . Исчерпывающее объяснение, с которым мы склонны согласиться, исключая, разве что, мысль о невыразимости дионисийской Красоты в видимых формах — вся история европейского символизма служит доказательством противоположного заключения. Роковые женщины Франца фон Штука, Густава Климта, Фернана Кнопфа (этот художник с одинаковым мастерством живописал как аполлонический, так и дионисийский тип красоты), Арнольда Беклина, Макса Клингера, Обри Бердсли…можно продолжать еще долго.

Дионисийская красота «Афины Паллады» Густава Климта резко контрастирует с образом Афины, увековеченным греческими и римскими мастерами, свято чтившими лишь аполлоническую красоту. Один из ценителей искусства писал о климтовских роковых женщинах, «демоницах сецессиона», «Афине» и «Юдифь», следующее: «Обе…смертоносны, обе впечатляют архаически-экзотической роскошью тела и антуража, так что начинаешь думать о тех временах, когда еще было принято приносить людей в жертву».

Что делает дионисийская красота с мужчиной, на примере Эсмеральды описал Евгений Головин: «Действие Эсмеральды на окружающих сравнимо, в известном плане, с действием редкой субстанции, которая в алхимии называется «изумрудом философов». Эта субстанция растворяет, уничтожает составы несовершенные и, напротив, поощряет, активизирует скрытые тенденции к совершенству и централизации. Эсмеральда благотворно влияет на «двор чудес» и Квазимодо и вполне пагубно на Клода Фролло. Последний «распадается» в атмосфере Эсмеральды, его «тело души» разрывается в собственной стихийной напряженности». Дионисийская красота способна отравить кровь, подобно яду, и обратить в придворного шута даже властителя, но то, что парализует волю одного, может стать нектаром богов для другого. Ницше задавался вопросом: "Какую меру истины может вынести человек?” Мы же спрашиваем: “Какую меру красоты…?”

Еще один пример дионисийской красоты — легендарная Луиза Казати, чей безумный и гипнотический взгляд восхищал известных художников, поэтов, модельеров того времени, обладала демонической красотой, красотой, что лишала рассудка и увлекала за собой в царство «живого шедевра». Художники-футуристы говорили, что это «взгляд ягуара, только что прогрызшего свою клетку». Чтобы ее глаза, обведенные углем, были еще более бездонными и манящими, Казати прибегала к помощи капель, состоящих из ядовитого растения беладонны. Рыжеволосая вакханка в плаще из леопарда окружала себя не только восхищенными поклонниками, но и экзотическими животными и дикими зверями. Дионисийской красотой была наделена и звезда немого кино Теда Бара, благодаря которой появилось выражение «женщина-вамп». Ее имя было анаграммой фразы Arab Death («арабская смерть»).

Пытаясь приблизиться к новому пониманию красоты, мы обращаемся к стихотворениям Шарля Бодлера, но

Бодлер как новый Актеон тянется к

В прозаическом наброске «Желание изобразить» Бодлер, подобно своему духовному брату Актеону, находится под суггестивным воздействием чарующей Дианы, римской Гортензии (или Ортанз), чьи жестокие жесты были известны Артюру Рембо:

«Я сгораю желанием изобразить в красках ту, что мне являлась так редко и скрывалась так быстро, подобно чему-то прекрасному, горестно оставляемому за собой путником, уносимым в ночь. Как давно уже она исчезла!

Она прекрасна, и более, чем прекрасна: она изумительна. В ней преобладает черное: все, что она навевает, отмечено глубиною и ночью. Ее глаза — две пещеры, где смутно мерцает тайна, и ее взгляд озаряет как молния: это взрыв среди мрака.

Я бы сравнил ее с черным солнцем, если бы можно было вообразить себе черное светило, изливающее свет и счастье» .

Струящийся шелк, едва коснувшийся кожи, приятная тяжесть перстней, холодный блеск браслетов, окольцевавших запястья, — да, женщина всякий раз ваяет свой образ, совершенствуя труд создателя. Украшая себя, она выпускает на волю внутреннюю Афину, Леду, Кору, Афродиту, Диану…Красота дионисична, ибо жаждет метаморфозы и не терпит покоя, она ищет возможность отразить внутреннее во внешнем; превращая свинец в золото, красота делает богиню из женщины, открывая ей искусство одухотворения тела и материализации духа. Самому стать произведением искусства? — О, на это всегда были способны лишь немногие. «Все, что украшает женщину и подчеркивает ее красоту, делается частью ее существа, и потому художники, с особым рвением изображающие это загадочное создание, так же увлекаются mundus muliebris, как и самой женщиной. — Пишет Бодлер. — Спору нет, женщина — это свет, взгляд, зов к счастью, иногда слово; но прежде всего — это общая гармония, и не только в осанке и в движениях, но также и в шелках, в воздушном, сверкающем облаке окутывающих ее тканей, составляющих как бы атрибуты и пьедестал этого божества, в металле и камнях, которые змеятся вокруг ее рук и шеи, усиливая своими искрами огонь ее взглядов, или тихо позвякивают у ее ушей. Какой поэт, описывая наслаждение, испытанное им при появлении красавицы, решится отделить женщину от ее наряда?» Бодлер, который всегда отвергал естественное/природное, желал видеть красоту как усилие и вызов. Оттого его «Похвала косметике» столь напоминает эстетический бунт против «грубого, земного и низменного», которое откладывается в человеческом мозгу под воздействием естественной жизни. Известно его высказывание: «Женщина естественна, то есть омерзительна». Однако поэт обращал свой восхищенный взор к женщине, способной возвыситься над природой, к женщине «сверхнатуральной» и «магической», к женщине, достойной поклонения и создавшей из себя произведение искусства. Словом, к сверхженщине.

Теория прекрасного, принадлежащая Бодлеру, говорит о двойственности самой этой категории: прекрасное неизменно соединяет в себе два элемента — вечный и относительный (обусловлен эпохой, нормами поведения, модными веяниями и т.д.). Обнаруживаемая двойственность прекрасного лишь следствие двойственной природы человека (душа и тело). Прекрасное, лишенное своего временного, относительного элемента, по словам Бодлера, становится недоступным для человека. Любой образец прекрасного явлен нам как содержащий оба слагаемых. «Сверхженщина» Бодлера в совершенстве владеет искусством сочетаний: драпируя свое обаяние в благородные ткани, подчеркивая силу ума изящным рисунком позы, она заставляет временное служить вечному, становясь его отражением. Неистовая Маркиза Казати, царственная Ида Рубинштейн, непостижимая Теда Бара, очаровательная Мод Аллан…Кем они были — сверхженщинами, что стали «живым мифом» или дочерьми Пандоры, пленившими сыновей Эпиметея?

Будь ты дитя небес иль порожденье ада,

Будь ты чудовище иль чистая мечта,

В тебе безвестная, ужасная отрада!

Ты отверзаешь нам к безбрежности врата.

Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена?

Не все ль равно……

(Шарль Бодлер)

Есть и другой тип красоты, размышляя о котором, правильнее всего будет использовать приставку «анти». Третий тип красоты — красота кибелическая (или титаническая). В романе «Аполлон Безобразов» Борис Поплавский упоминает о «бесспиритуальной красоте», которая присуща женщинам, чьи интересы и заботы находятся под влиянием элемента земли. Бесспиритуальная красота — точное определение красоты третьего типа. Здесь мы не встречаем ни одухотворенности, ни величия, ни суггестивных жестов, ни опьяняющей власти прекрасного, ни даймонического посредничества между земным и божественным. Титаническую анти-красоту всегда характеризует лишенность — это земля/материя, на которую никогда не нисходит небесная влага, это лоно, не оживляемое сперматическим Логосом (эйдосом — по определению Евгения Головина); рождение и «чреватость» здесь всегда означают «преумножение плоти», а не достижение примордиального андрогината («и станут двое одним»). Это вечная Луна, не уступающая место Солнцу. Это Гея, так никогда и не взошедшая на Олимп.

Аполлонический и дионисийский типы красоты всегда спиритуальны (дионисийская красота спиритуально-эротична), красота Кибелы, Великой Матери (титаническая красота) — материальна и бездуховна. Ей неведома как чувственная поза «Юдифь» Климта, так и скромное благородство Афродиты Книдской. Она остается одинаково безразличной и к танцу опьяненной богом менады, и к небесному величию «Венеры» Боттичелли. Красота «не от мира сего» — враг титанической Красоты. Последняя, будь на то ее воля, вырвала бы медно-рыжие локоны прерафаэлитских красавиц, обескровила бы чувственный рот femme fatale Климта, сорвала бы цветущие венки с чаровниц Альфонса Мухи, не допустила бы царственной осанки Амалии фон Шинтлинг, увековеченной мюнхенским портретистом Йозефом-Карлом Штилером, надругалась бы над неприкрытой грацией, явленной нам в «Портрете девушки» Г.Ронделла. Титаническая анти-красота не покидает полотен Одда Нердрума (1) (даже его «Менады» насквозь титаничны). Лишенная всякой грации и утонченности, она тяжела, подобно элементу земли. Плодоносящая от времени, она слепа к вечному и непреходящему. Единственные метаморфозы, меняющие ее облик, есть метаморфозы старости. Ни небесной гармонии неизменной аполлонической силы, ни мистериального синтесмоса («игры превращений») дионисийского могущества мы не обнаружим в красоте Кибелы, титаниды.

Евгений Головин учил, что темперамент каждой женщины находится в прямой взаимосвязи с четырьмя космическими стихиями: землей, водой, воздухом или огнем. «В этом смысле женщины соответствуют элементам, населяющим стихии — хтонам, ундинам-нереидам, сильфидам, саламандрам. Женщины земли, послушные Гее, Деметре, Кибеле, нацелены на зачатие, рождение, воспитание потомства. Мужчины — «мелиораторы», сельские работники, полезный инвентарь. Во времена кровавых культов великих матерей, мужчины жертвовали на алтарь богини свои гениталии, их разрубленные на части тела удобряли почву. Геродот упоминает, что во Фракии беременные женщины имели обыкновение съедать сердца своих мужей. Женщина земли, «хтона» понятия не имеет о красоте, поскольку в этом не нуждается её самодовлеющая целесообразность. Да, мужчина её инструмент, но ведь и она — только инструмент «хтонид», великих богинь плодородия: за ними блуждают в протоисторических туманах тени древних, древних старух, повелевающих жёстко детерминированной судьбой» .

Аполлон и Дионис: гармония сфер и поэзия ужаса

Размышления о творчестве Гойи привели поэта-символиста Константина Бальмонта к определению двух полюсов Красоты — «гармонии сфер» и «поэзии ужаса». Несомненно, мы можем усмотреть здесь соответствие двум началам — аполлоническому и дионисийскому. Бальмонт ничего не говорит о титаническом и это вполне показательно, поскольку это начало не может быть третьим полюсом Красоты, являясь анти-Красотой по существу. Мы позволим себе привести фрагмент из статьи «Поэзия ужаса», имеющей подзаголовок «Франциско Гойя, как автор офортов, 1746-1828», в котором Бальмонт описывает дионисийскую красоту, относимую нами ко второму полюсу Красоты, т.е. к «поэзии ужаса».

«Пробегая внимательным взглядом многоцветную ткань жизни, созерцатель с мучением останавливается на противоречиях, — он видит не единство Высшего, а бесконечность враждебно-сталкивающихся разнородных сущностей, не дружную правильность узоров, а резкую изломанность линий. И тогда вместо гимнов молитвенной гармонии, проклятья и вопли отчаянья вырываются из души. Вместо нежнейшей сладости Gloria in excelsis слышутся стоны Шуманавекого Манфреда и, полная криков, музыка Вагнера; вместо мраморных видений, созданных эллинской фантазией, и, озаренных небесностью, католических мадонн — возникают халдейские демоны с головою льва, ушами шакала, и лапами хищной птицы — китайский дракон, имеющий способность, развертываясь, обнимать безграничность неба — и безобразные чудовища, охраняющие вход в индийских капищах; вместо чинности богослужения — кривляния шабаша; вместо пляски сильфид — danses macabres; вместо нежной элегии — хохот Свифта; вместо кроткой пасторали — роман Достоевского; вместо равнины — пропасть; вместо божественной гармонии сфер — неотразимая поэзия ужаса» .

В книге «Дионис преследуемый» мы уже приводили многозначительные слова Фридриха Ницше о божественных Грациях, что предстают в видениях мыслителя как одно из имен/образов Фурий («Что знаешь ты о Фуриях? Фурии — это лишь злое имя для Граций!»). Так ужасающее прячется под маской прекрасного. Так дионисийская Красота сокрыта под Красотой аполлонической. В те моменты, когда дионисийское все же врывается в аполлонический покой, созерцатель переживает столкновение с «темной», сумрачной, гибельной и

Сила Великой Матери (Гея, Кибела, Рея), сила «черного» Логоса — это сила земли. В битве богов с титанами, как нам известно из древних источников, Великая Мать всегда занимает сторону детей, и никогда — сторону Мужа/Отца (и Ф.Юнгер совершенно справедливо замечает, что Гея «подстрекает титанов не против Урана-сына, а против Урана-отца»). Она именно Мать, чье могущество простирается на всю титаническую/хтоническую сферу. Вопрос: Олимп или Офрис перед ней не стоит. Знаменитый рельеф Пергамского алтаря, увековечившего Гигантомахию, являет нам скорбящий образ Геи-Матери, по грудь поднявшейся из почвы, но бессильной решить исход битвы в свою пользу. Влияние Великой Матери всегда тайное/не явное, сила «черной» Геи есть не что иное, как сила инерции, тяжести, «которая делает неподвижным и наделяет невозможностью двигаться». Эта же сила отличает ее порождения — Титанов, Гигантов. Эта сила всецело хтонична, ибо Великая Мать рождает без отца, без мужского/небесного начала, порождая из себя самой. Это сила земли, коей неведома сила неба. Это могущество земли, жадно тянущейся к небу, именно поэтому Титаны так одержимы жаждой вобрать в себя частицу огненного семени Отца и разрывают его сына Диониса; именно поэтому они восстают против Олимпа, желая свергнуть его владык, овладеть богинями и занять место поверженных. Их страдание — наследие Геи, «вросшей» в землю (в саму себя), поднявшейся лишь наполовину. Титаническое начало, как и Логос Великой Матери, всегда отличает тотальная нехватка, тогда как богов — избыток.

Женщина, «выпивающая» мужчину, опустошающая его, равно как и женщина, «кастрирующая» («одомашнивающая», делающая своим «сыном») мужчину, обе находятся под покровительством Логоса Великой Матери. В рассказе «В доме Сары» Стефан Грабинский описывает историю женщины, уничтожающей своих любовников, подобно вампиру. Выпивая их жизненные силы, она наполнялась могуществом и вечной молодостью, продлевая свое существование. Колдовское притяжение этой женщины — исключительно плотское, вся она — лишь разгоряченное тело, жаждущее немедленного коитуса. Ее «земная», можно сказать «животная» красота, как и положено, красоте титанической, абсолютно бесспиритуальна. Важно и то, что красота Сары (не пользующейся косметикой и не терпящей никаких украшений) — не более, чем маска, «слепленная» из пылких сердец «оскопленных» ею мужчин.

— Чем же в таком случае околдовала тебя эта дама?

— Ума не приложу. Только сразу после рокового сближения я понял, что пропал, с этих пор я лишь игрушка в руках демонической твари. Она-то была уверенна: как только я уступлю, она завладеет мной безраздельно и никакие силы не отнимут ее жертву. Какая-то чудовищная связь — неуловимые и крепкие путы стягивают меня все туже, все безнадежнее.

— Она ненасытна, требует постоянной близости? Ты очень истощен…

— И тут не пожалуешься. Да, я день ото дня слабею, сомневаться не приходится, этот демон в образе женщины лишает меня последних сил — беспощадно и непреклонно, однако вовсе не в частых сношениях, а

— Тогда ничего не понимаю.

— Я тоже не понимаю. Но именно она меня губит. Ты и сам находишь здоровье у меня подорвано. Эта женщина самозабвенно, будто вампир, выпивает все мои жизненные соки…

Сверхженщина Валентины де Сен-Пуант

Нагота бездны, или «Танец Семи Покрывал»

Хозяйка парижского литературного салона, частыми гостями которого были такие личности, как Огюст Роден, Поль Фор, Габриэле д’Аннунцио (называвший Валентину «пурпурной Музой» и «дочерью солнца»), Альфонс Муха, Габриэль Тард и др., Валентина де Сен-Пуант, известна не только как собеседница Рене Генона, поэтесса, драматург и художественный критик, но и как создательница концепции «сверхженщины» (sur-femme). Это было не только развитие ницшеанской концепции сверхчеловека, но и смелый ответ Маринетти. Его «Футуристический манифест» породил реакцию в виде «Манифеста женщины-футуриста», в котором де Сен-Пуант провозгласила равноправие мужского и женского начал, а также обосновала свой взгляд на «другое» Женское, выходящее за границы устоявшегося шаблона «хорошей матери». На первый взгляд, может показаться, что концепция де Сен-Пуант есть не что иное, как попытка сформулировать теорию феминизма, однако такой вывод был бы слишком поспешным, а потому ошибочным. Скорее, де Сен-Пуант следует назвать первой анти-феминисткой.

В «Метафизике пола» Юлиус Эвола (между прочим, ошибочно причисляемый к женоненавистникам) пишет о том, что каждый человек имеет, помимо физического пола, пол внутренний, существующий как

[…]

Как и Валентина де Сен-Пуант, Юлиус Эвола выделяет два главных женских архетипа — деметрический и афродический, или архетипы Матери (Жены) и Любовницы. Без учета третьего архетипа мы будем вынуждены постоянно заниматься «слиянием» двух разных архетипов, отыскивая между ними эйдетические соответствия. В «Дионисе преследуемом» мы посвятили небольшую главу женским аспектам Логоса, выявляя именно триаду: женское аполлоническое, женское дионисийское и женское титаническое (кибелическое, материнское) начала. Чтобы не повторяться, мы лишь подчеркнем отношение женского к мужскому в каждом из трех архетипов:

_ Для аполлонической женщины мужчина есть брат или отец, но не любовник и не муж (как оплодотворяющее ее начало). Соответственно, аполлоническая женщина есть сестра (также в значении алхимической сестры; напр., алхимической сестрой Зосимы была Теосебия) и дочь (напр. дочь Зевса Афина).

_ Для дионисийской женщины мужчина есть возлюбленный, бог (Дионис), коим она опьянена. Мужчина для нее не отец, не сын и не брат, но божественный Любовник. Их отношения насквозь эротичны. Она не Мать, она — Любовница, опьяненная жрица, менада. У Эволы она предстает как

_ Для титанической женщины, находящейся под покровительством Великой Матери (Геи, Кибелы), мужчина лишь «подчиненное начало», сын, инцестуальный союз с которым происходит в теллурическом пространстве. Титаническая женщина всегда лишь Мать, чья тайна разрешается в беременности. Слова Ницше «Всё в женщине загадка и всё в женщине имеет решение, имя решения — беременность. Мужчина для женщины средство: цель всегда ребенок” можно с уверенностью отнести к титанической женщине. В отношениях с ней мужчина всегда несамодостаточен, подчинен, “кастрирован”, подавлен. Титаническая Женщина видит в мужчине лишь средство.

Эвола противопоставляет наготу божественной женщины в ее дургическом аспекте наготе деметро-материнской. Если первая есть нагота бездны, то вторая — не более, чем нагота плодородия. В качестве примера он приводит древнейший танец семи покрывал, который мы, несомненно, можем связать с уайльдовской Саломеей, поистине дионисийской Женщиной.

Итак, «Саломея» Оскара Уайльда. Царевна восхищается девственной луной, которая никогда не отдавалась людям и не ведала земной любви. Красота луны — этого серебряного цветка, холодного и целомудренного — приводит Саломею в трепет. Ей неприятен сладострастный взгляд тетрарха — он всего лишь мужчина, оскверняющий ее чистоту своими помыслами. Саломея жаждет иного. Она слышит голос Иоканаана, которого боится сам тетрарх, и приказывает солдатам привести к ней пророка. Его глаза, подобные черным пещерам Египта, внушают царевне ужас, его истощенное тело, напоминающее тонкий луч Луны, волнует ее. «Я уверена, что он целомудрен, как месяц», — говорит Саломея. Голос пророка, извергающий проклятья дочери Вавилона, пьянит царевну. В неистовом порыве она говорит пророку о его красоте, о его теле, в которое она влюблена и которого хочет коснуться. Отвергаемая Иоканааном, она то клянет его, то превозносит, восхищаясь его волосами, шеей, устами. «Я поцелую твой рот, Иоканаан». Саломее не нужны ни слова, ни объятия земных мужчин, расточающих ей похвалы. Ее пьянит лишь этот пророк, не знающий ничего бренного, говорящий устами Бога, приуготовляющий Его приход. Все, чего хочет Саломея — это прикоснуться к губам пророка, испить божественного Логоса, хотя бы это стоило ей жизни. Иродиана, ее распутная мать, говорит, что Иоканаан словно пьян, на что Ирод отвечает: «Быть может, он пьян вином Господним!» После танца семи покрывал, который царевна танцует перед тетрархом на земле, обагренной кровью, Саломея просит принести ей голову пророка на серебряном блюде. Словно безумная она повторяет «Дай мне голову Иоканаана», как раньше она твердила «Я поцелую твой рот, Иоканаан». Жизнь за единственный поцелуй смерти. Саломея погибает под ударами солдатских щитов, утолив свою дионисийскую страсть (2) . В танце семи покрывал она явила тетрарху наготу бездны. По словам Эволы, в этом танце «воспроизводится символизм семи планетарных кругов жизни, через которые проходит душа, пока не возвращается к самой себе, — совлекая их по очереди, танцовщица открывает свою наготу, наготу абсолюта, находящегося по ту сторону числа «семь». Если бы наготу Саломеи увидел сам Иоканаан, он умер бы еще до того, как было приготовлено серебряное блюдо, испытав участь Актеона или Тиресия. Возможно, именно поэтому Ирод, видевший танец семи покрывал, приказал убить Саломею. Нагота бездны несет смерть тем, кто посмел ее увидеть.

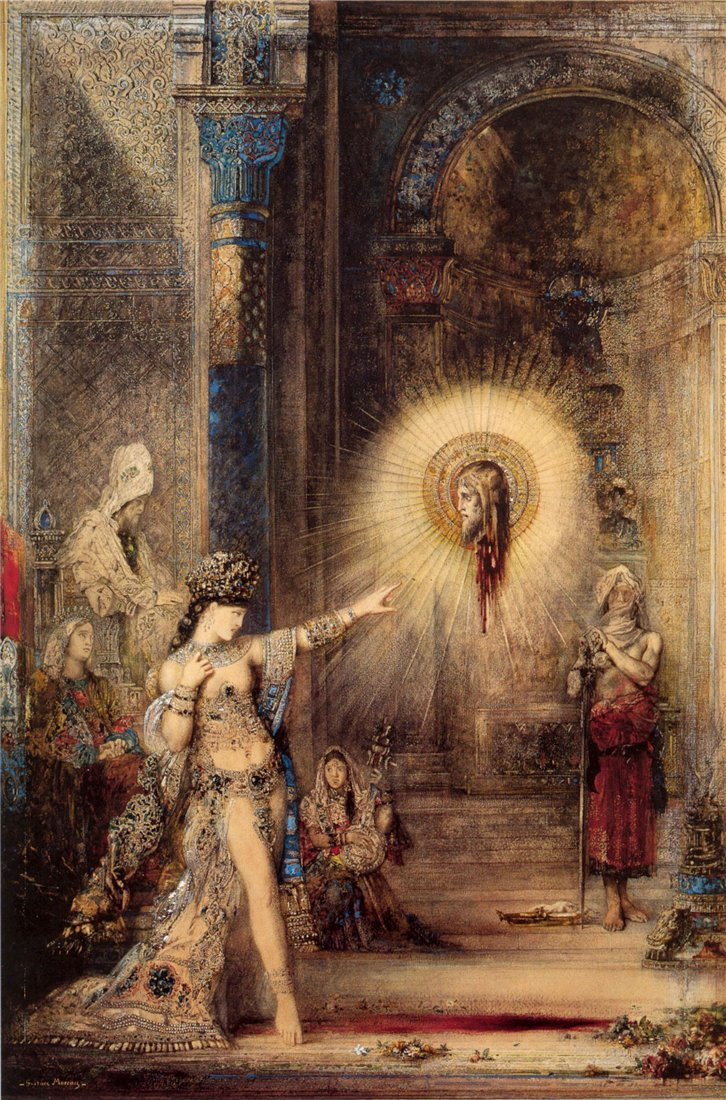

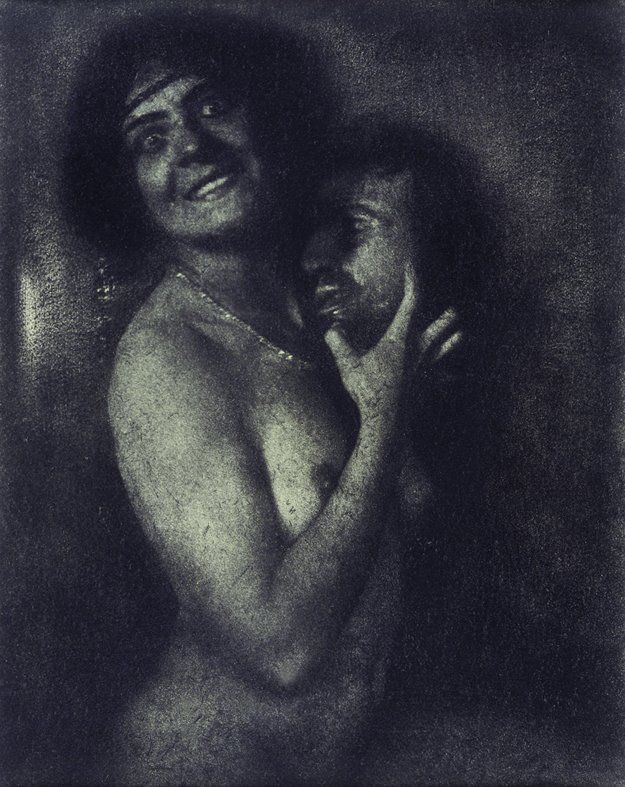

Образ Саломеи, пленивший искушенного дез Эссента из романа «Наоборот» Гюисманса, — творение Гюстава Моро, «по-старинному поэтичное, по-эллински демоническое». Здесь более не угадывается евангельский образ — Саломея предстает у Моро как богиня вечного исступления, femme fatale, чей магнетизм смертоносен и безжалостен. Гюисманс называет ее бездушным, безумным и бесчувственным чудовищем, что несет гибель любому, кто к ней прикоснется. Быть может, она “дионисийское чудовище”? Так Ницше называет своего Заратустру — “die dionysische Unholde” — учившего, что мужчина желает лишь двух вещей — опасности и игры. Саломея Гюстава Моро именно дионисична. Гюисманс не зря отвергает образ, созданный Рубенсом, «поэтом плоти», видя в ней «фландрскую мясничиху», пополнившую галерею «Венер» палеолита, а значит, близкую к Кибеле. Разве аполлонические образы Саломеи Гвидо Рени, Тициана Вечеллио, Бартоломео Венето, Бернардино Луини сравнятся с вакхической грацией и опасной дерзостью Саломеи Обри Бердслея, Пьера Бонно, Гюстава Моро, Франца фон Штука, Федерико Бельтрана Массеса? Остается ли искусительница и искушенная, мучитель и жертва, опьяняющая и опьяненная Саломея, что жаждала коснуться губ пророка, безучастной, и разве не загорятся ее налитые кровью глаза, пламенем дионисийского экстаза, когда на серебряном блюде ей поднесут голову Иоанна? Взирая на «аполлонических Саломей», невольно ловишь себя на мысли, что невозможно представить их обнажающими последние таинства в Танце Семи Покрывал. Так спокоен их стан, так умиротворен их лик, так бледны их губы, будто бы не истомившиеся по поцелуям смерти. «Аполлонические Саломеи» еще передают нам евангельский чистый образ, не таящий под покровом своей безмятежности ни скрытых желаний, ни «утонченного достоинства преступницы» (Гюисманс). Антиподом аполлонических и дионисийских образов являются кибелические творения чешского фотографа XX столетия Франтишека Дртикола (Frantisek Drtikol). Его Саломея по-настоящему безобразна в своем животном триумфе. Вероятно, вдохновляясь дионисийской Саломеей фон Штука, в игривом изгибе тела которой звучит музыка, Дртикола, тщетно пытаясь расслышать ее мотив, передал своей Саломее отталкивающую безграциозность самки, столь мало похожую на создание немецкого живописца.

(1) Одда Нердрума можно назвать единственным художником за всю историю живописи, который посвятил все свое творчество увековечению титанического мира. Нердрум видит все глазами титана, а соответственно, его картины являются великолепными образчиками «титанической живописи», равных которым нет.

(2) Ричард Эллман в биографии О.Уайльда сообщает о том, что изначально существовала и другая версия финала «Саломеи»: «На ранней стадии работы Уайльд хотел назвать пьесу «Обезглавленная Саломея». Это название соотносится с рассказом, который услышали от него Метерлинк и Жоржетт Леблан. Речь шла о том, как Саломея в конце концов стала святой. После того как она поцеловала отсеченную голову, разгневанный Ирод приказал было убить её, но, уступив мольбам Иродиады, ограничился её изгнанием. Она удалилась в пустыню, где жила долгие годы. Увидев проходящего мимо Иисуса, она признала в нём того, о ком возвещал глас обезглавленного, и поверила в него. Но, чувствуя себя недостойной находиться с ним рядом, она ушла с намерением нести слово Божие в иные страны. Она пересекла реки и моря. Однажды она переходила замёрзшее озеро близ реки Роны, и вдруг лёд под её ногами треснул. Она провалилась в полынью, и острая ледяная кромка обезглавила её; перед смертью она успела произнести имена Иисуса и Иоанна. Люди, которые подошли позже, увидели на серебряном блюде вновь сомкнувшегося льда ее отсеченную голову, подобную украшенной рубинами тычинке цветка и увенчанную сияющим золотым нимбом”.

Н.Сперанская. Фрагменты из новой книги “MEMENTO MORI [ARTIS]”