Леви Р. Брайант. За (воз)обновление материализма

Леви Брайант — доктор философии, профессор философии Коллин-колледжа городского региона Даллас — Форт Уэрт. Один из основных представителей спекулятивного реализма в блоке объектно-ориентированной философии. Защищаемая им машинно-ориентированная онтология и идея онто-картографии, вкупе с идеей философского бриколера, инструментально соединяющего несоединимых авторов (Делез, Лакан, Богост, Луман), делает его, наряду с Яном Богостом и Тристаном Гарсиа, одним из наиболее интересных представителей ооо.

[Посвящается] банановым деревьям, секвойям, головоногим, капибарам, тануки, тихоходкам, микробам, вирусам, амазонским тропическим лесам, коралловым рифам и невообразимым на настоящий момент технологиям.

Эта книга* выступает в защиту и за обновление материализма. Эти защита и обновление необходимы как перед лицом критиков, так и перед лицом защитников. Что касается критиков, материализм должен быть защищен от обскурантов, утверждающих, что материализм редуктивен и механистичен, а также что в человеческих существах, культуре, мысли и обществе есть что-то еще, помимо материального. Тем не менее, вполне возможно, что на сегодняшний день защитники материализма представляют для него бо'льшую угрозу. В континентальной критической, социальной и политической теории нам снова и снова говорят, что тот или иной теоретик — «материалист», но мы видим, как материальность материи испаряется из их анализа. В подобном контексте термин «материализм» становится настолько размыт, что начинает значить немногим более «истории» и «практики». Безусловно верно, что материя эволюционирует и развивается, и вследствие этого имеет историю, как верно и то, что практики, например, постройка домов, так или иначе связаны с материей. К несчастью, согласно современному материализму, крайне избирательно прочитывающему Маркса, история стала означать дискурсивную историю, а практики — дискурсивные практики. История стала историей дискурсов, т. е. историей того, как мы говорим о мире, какие нормы и законы организуют общества. Практики становятся дискурсивными практиками — через посредство означающего, перфомативности, нарратива и идеологии — формирующими субъективность. Такая теория общества была, разумеется, вполне пригодной для ученых-гуманитариев, которым хотелось верить в то, что вещи, с которыми они работают — тексты — составляют наиболее фундаментальную ткань мироздания, и которые хотели верить в то, что они занимаются исследованием самых важных вещей на свете. Материальные факторы, например, количество калорий, получаемых человеком за день, его географическое положение (к примеру, нахождение в отдаленном районе Аляски), скорость передачи информации определенным медиумом, эффекты от ввода данных двенадцать часов в сутки, имеют ли люди детей, выбросы парниковых газов от путешествий, компьютинг, отопление домов, строительство дорог, вообще наличие дорог, морфогенетические эффекты состава питания и многое другое — все это полностью исчезает из поля зрения. С «материалистическим» поворотом в теории сама материя почему-то улетучилась, и остались только язык, культура и дискурсивность.

Термин «материализм» настолько опустел, что, к примеру, Жижек может писать, что «[м]атериализм означает, что реальность, которую я вижу, никогда не полна — не потому, что большая ее часть проходит мимо меня, но потому, что она содержит зазор, слепое пятно, определяющее мое включение в нее» [1]. Странная реплика. Зачем материи быть наблюдаемой кем-то? Причем здесь слепое пятно? Почему мы не говорим о «материале», «физических качествах» или материальных агентах?

Начинает казаться, что, среди его защитников, материализм становится красивым словцом [terme d’art], не имеющим ничего общего с материальным.

Материализм начинает означать попросту нечто историческое, социально сконструированное, содержащее культурные практики, и контингентное. Он не имеет ничего общего с процессами, имеющими место в сердце звезд, со страдающими от рака, или с трансформацией ископаемого топлива в парниковые газы. Нам хотелось бы знать, где теперь материализм в материализме.

Мы могли бы отнести это всего лишь к различию в интеллектуальных поколениях — между тем поколением, которое ведет свой род от греческого атомиста Демокрита, с одной стороны, и поколением критических теоретиков, выросшим из диалектического материализма, с другой — но, к несчастью, подобное извращение материализма, эта редукция к культурному и дискурсивному, имеет вполне реальные аналитические и политические эффекты. На аналитическом уровне эти эффекты состоят в том, что физические агенты становятся невидимыми. Отчасти это произошло под влиянием Маркса — который сам не причастен к тому, что сегодня называют «историческим материализмом» — и его анализа товарного фетишизма, который показывает, что наше отношение к вещам внутри капитализма есть, в реальности, отношение между людьми, или социальное [2]. Маркс был прав. Когда человек покупает рубашку, он не просто покупает вещь, он участвует в целой сети социальных отношений, включающих производство, распределение и потребление. Однако, почему-то — в противоположность собственным взглядам Маркса — этот тезис превратился в утверждение, что вещи нереальны, или что они не более чем кристаллизации [3] социального и культурного. На основании подобной элементарной схемы критической теории, критический жест становится демонстрацией того, что сущность вещей есть, на самом деле, всего лишь замаскированное проявление экономического, лингвистического или культурного. Все есть не более чем отчужденное отражение человеческого, и задача состоит в том, чтобы продемонстрировать, что все, что мы находим в вещах, есть лишь то, что мы вкладываем в них. Говорить о сущности вещей как таковых, говорить о них помимо их статуса носителей социальных отношений, стало в высшей степени наивным.

Это ставит нас, материалистов, в весьма неудобное положение. С одной стороны, нам полагалось быть «трезвыми материалистами», верящими, что все физично, что идея или понятие не определяют бытие сущего в смысле Гегеля или Платона. Разве мы не должны были перевернуть Гегеля с головы на ноги? Разве, переворачивая Гегеля, мы не показываем тем самым, что идеи производны от материальных отношений, а не материальные вещи происходят от идей? С другой стороны, наше теоретизирование каким-то образом привело нас к тому, чтобы видеть дискурсивность, концептуальное, социальное, идеологическое, текст, значение — т. е. идеальное — как то, из чего состоит бытие. Как такое произошло? Мы зашли так далеко в нашем «историческом материализме», что за всеми открытиями науки и медицины мы видим дискурсивные социальные конструкции (что, впрочем, не означает, что эти практики не должны подвергаться идеологической критике).

Аналитические и политические последствия этого разрушительны. Аналитически мы понимаем лишь половину того, как сила и доминирование функционируют. Исторические материалисты, критические теоретики, структуруалисты и

Поскольку вещи были вычеркнуты, стало почти невозможно определять их вклад в формирование общественных отношений. Существенная часть механизма власти стала для нас невидимой, и, как следствие, мы упустили множество возможностей для стратегических интервенций и производства освободительных изменений.

Единственная стратегия для совершения изменений состоит в том, чтобы сперва обнажить тот способ, которым некоторый феномен был дискурсивно сконструирован, затем изобличить его контингентность и показать тем самым несостоятельность нашего конструкта. Идея убрать «турникеты» как способ изменения и освобождения даже не появлялась в поле зрения. Это был странный антидиалектический жест, в котором почему-то не удавалось одновременно распознать, что не-человеческие, не-означающие агенты тоже структурируют социальную реальность, как и дискурсивные.

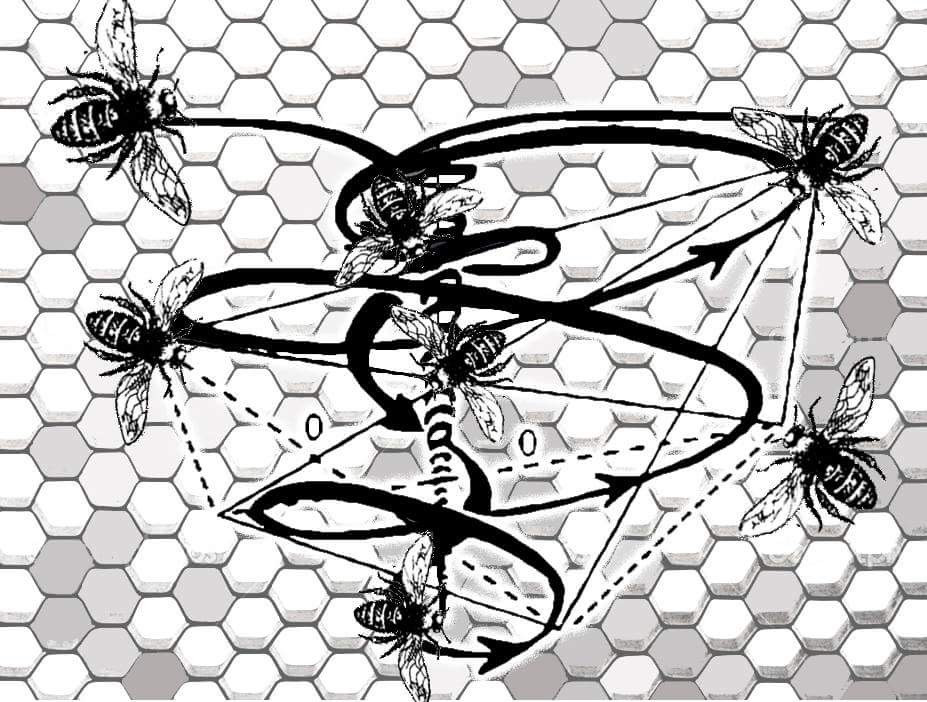

С другой стороны, сдвиг от материализма к дискурсивизму во всех вариантах исторического материализма сделал невозможным решение одного из центральных политических вопросов современности: климатических изменений. Их осмысление требует экологического мышления, а экологическое мышление требует учитывать, что мы встроены в обширный природный мир, и что не-человеческие сущности имеют собственную силу и действенность. И тем не менее, поскольку мы, имплицитно или эксплицитно, редуцировали вещи до носителей человеческой дискурсивности, невозможно рассуждать о таких вещах, как климатические изменения, поскольку так или иначе мы могли работать только с категорией культуры. Осуществляемое знаками растворение материального в тумане бинарных опозиций не оставляло места для размышления о реальном физическом воздействии ископаемого топлива, загрязняющих веществ, автомобилей, взаимодействия солнечного света с альбедо земли и так далее. Даже экологические теоретики в гуманитарных науках явно предпочитают обсуждать образы окружающей среды в литературе и кино, а не роль пчел в сельском хозяйстве и систему отношений, от которой они зависят.

Я пишу об этих вещах с пафосом новообращенного, который сам был когда-то в лагере исторических материалистов. До 2006 года, когда я еще ничего не слышал о спекулятивном реализме или объектно-ориентированной онтологии, я был убежденным сторонником дискурсивизма. Прочно укоренившись в работах Жижека, Лакана, Деррида, Адорно, структуралистов и постструктуралистов, я был глубоко убежден, что социальные отношения структурированы языком и культурой, что диакритические различия, производимые знаками, раскалывают мир, и что изменения производятся разоблачением этих означающих ассамбляжей. Я внимательно читал Ельмслева.

От догматического сна меня разбудила, среди всего прочего — стесняюсь признаться — компьютерная игра, в которую я играл в качестве передышки от нудной работы по выставлению оценок в ноябре 2006 г.: SimCity 4. Эта игра потрясла мои убеждения в самом их основании. Для тех, кто ничего об этом не слышал, SimCity — это симулятор, в котором вы создаете и обустраиваете город, а также наблюдаете за его развитием. Конечно, было бы ошибкой заключать, исходя из термина «обустройство», что вы имеете полный контроль над развитием вашего города. Вы принимаете решения о том, каким образом разместить различные районы (жилые, коммерческие, производственные и т.п.) , где строить дороги и линии электропередачи, где разместить заводы и электростанции, строить или нет музеи и спортивные арены, и так далее. Но город развивается на свой собственный лад, привлекая или не привлекая жителей, привлекая или не привлекая бизнес. Если вы неправильно проложите дороги, начнутся пробки, ваши горожане станут злыми, и вы потеряете налоговую базу, позволяющую вкладывать деньги в другие вещи. Если вы разместите электростанции в неправильном месте, начнется загрязнение, ваши горожане станут злыми и больными, и начнут покидать город и страдать от проблем со здоровьем, мешающих им работать. Если вы забудете правильно подключить линии электропередач и увеличить, если требуется, их число, бизнес и промышленные районы вашего города перестанут расти, и вы окажетесь не в состоянии привлечь новых людей в жилые районы, поскольку у вас нет для них работы. Вы решаете построить спортивную арену, чтобы сделать ваших жителей счастливыми, но повышение налогов и перегруженность дорог их только злит. Вдобавок ко всему этому, периодически случаются природные катастрофы, с последствиями которых вы должны справляться.

SimCity научила меня, что означающее, смысл, убеждения и т. д. — не единственные агенты, структурирующие социальные отношения.

Так или иначе, коммерческий район растет в зависимости от количества энергии, вырабатываемой электростанциями, не взирая на знаковые или культурные различия. Так или иначе, люди начнут умирать или покидать город вследствие загрязнений, вызванных мусором, угольными электростанциями и промышленными отходами, не взирая на знаковые различия. Так или иначе, люди проголосуют за вашу отставку, поскольку они раздражены загруженностью движения, не взирая на работу означивания. Конечно, это является социальными отношениями, поскольку именно люди производят все эти вещи, стекаются в этот город, уезжают назад, или голосуют против вас, но суть в том, что форма города не является в этих ситуациях исключительно результатом действия означающего, текста, верования, или нарратива. Она является результатом реальных свойств (параметров) дорог, линий электропередач, загрязнений и т. д.

Как бы приземленно и смешно это ни звучало, я был поражен этим неожиданным опытом. Вся моя теория социальных отношений, власти и господства оказалась под угрозой уничтожения. Несмотря на посредничество такой очевидно несущественной (immaterial) вещи — в обоих смыслах этого слова — какой является компьютерная игра, я испытал опыт взаимодействия с реальной материальностью, с физическим веществом, с вещами, и испытал те изменения, которые они производят. Это обстоятельство в конце концов привело меня к

всякий раз, когда философы брались утверждать, что получили концепт сущности материи, позднее эти утверждения неизменно опровергались. Во-вторых, я не уверен, что существует всего один тип материи. Напротив, все свидетельствует в пользу того, что их множество.

Сходным образом, я не пытаюсь разрешить эзотерические вопросы наподобие отношения между качественным и количественным. Эти абстракции, на мой взгляд, заставляют нас игнорировать материю, превращая ее в концепт, вместо того чтобы распознать ее как вещь.

Скорее, единственное, что я подразумеваю под материей — это «вещество» и «вещи». Я настаиваю, что мир целиком состоит из некого материала, и этот материал имеет множество разных форм. Даже идеи и концепты имеют собственную материальность. Чем этот материал может оказаться — открытый вопрос. Он может оказаться всевозможными формами энергии, струн, элементарных частиц и т. д. Определяя свою позицию как бессовестно наивную, я всего лишь хочу сказать, что мир составлен из физических вещей (предметов, объектов), таких как деревья, скалы, планеты, звезды, вомбаты и автомобили, что мысли и концепты существуют только в мозгу, на бумаге, в ячейках компьютерной памяти, и что идеи могут быть транслированы только через физические носители, такие как оптоволоконные кабели, дымовые сигналы, обогащенную кислородом атмосферу и т. д. В другом месте я уже давал аргументы в пользу того, почему я считаю, что только такого рода онтология оказывается единственно способной объяснить существование дискретных, эмерджентных сущностей [6], поэтому я не буду приводить эти доказательства здесь. С чего действительно стоит начать — так это с той предпосылки, что миры составлены из предметов или индивидуальных сущностей во всевозможных различных конфигурациях, в свою очередь составленных из других сущностей. Я называю эти сущности «машинами»**, чтобы подчеркнуть ту их особенность, согласно которой они динамически оперируют входящими потоками, производя выходящие.

Некоторые онтологические и эпистемологические проблемы еще остаются неразрешенными, но главной целью здесь являются социальные политические и этические. Онто-картография пытается анализировать тот способ, которым отношения между машинами — одновременно на дискурсивном и физическом уровне — организуют социальные или экологические отношения. Я говорю «социальные или экологические», поскольку онто-картография настаивает на том, что общества являются своего рода типами экологий и что они всегда открыты более широким экологическим отношениям с природным миром, в который они встроены.

Онто-картография — приставка «онто-» означает «вещь», а «картография» отсылает к картам — это мое имя для карты отношений между машинами, которая позволяет анализировать, как эти ассамбляжи организуют движение, развитие и становление других машин в мире.

Другими словами, онто-картография позволяет определить, почему власть функционирует так, как она функционирует, почему формы социальной организации остаются такими, какие они есть, и сопротивляются переменам, почему общества попросту не распадаются в результате энтропии, а также разработать стратегии для смены репрессивных социальных систем. Тезис онто-картографии состоит в том, что социальные отношения, или экологии, принимают ту форму, которую они принимают вследствие гравитации — мой термин для «власти» [power] — воздействия, которое физические и дискурсивные машины оказывают на элементы, населяющие ассамбляжи, миры или экологии.

В то время как

Хотя онто-картография критически относится к тенденции социальной и политической мысли редуцировать социальные отношения к дискурсивным или семиотическим, она не исходит из предпосылки, что эти теории ошибочны или ложны, при условии, что их границы надлежащим образом определены. Как замечает Уайтхед, философы обычно терпят неудачу не

В то время как цели онто-картографии являются по природе своей политическими и этическими, я не защищаю какую-либо определенную этическую или политическую парадигму. Иными словами, работа, которая проделана далее, может быть определена как

Перевод: Никита Сазонов (под ред. Линн Хановой)

Иллюстрации: Линн Ханова

Примечания:

[1] Žižek, Slavoj (2006) The Parallax View. Cambridge, MA: MIT Press. P.17

[2] Marx, Karl (1990) Capital: Volume 1. New York: Penguin Classics. P. 165

[3] Marx, Karl (1990) Capital: Volume 1. New York: Penguin Classics. P128

[4] см. Bennett, Jane (2010) Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham, NC: Duke University Press.

[5] Bryant, Levi R. (2011) The Democracy of Objects. Ann Arbor: Open Humanities Press.

[6] см. Ibid., ch.1

[7] Whitehead, Alfred North (1978) Process and Reality. New York: Free Press. P. 7

[8] Miller, Adam (2013) Speculative Grace: Bruno Latour and ObjectOriented Theology. New York: Fordham University Press. P. 4-5

Примечания переводчика:

* Данный текст является введением к книге Onto-cartography. An ontology of machines and media. Edinburgh University Press, 2014 и находится в свободном доступе на сайте издательства.

** Концепт «машины» является центральным для Брайанта, начиная с написания «Machine-oriented ontology». Извлекая его из философии Ж. Делеза, Брайант придаёт ему более завершённый дефинитивный оттенок — машины, являясь элементарными единицами сущего, есть нечто постоянно становящееся, нестатичное. Машины, согласно Брайанту, характеризуются двумя параметрами — структурной открытостью (structural openness) и операциональной закрытостью (operational closure), что означает, что, будучи открыты всем без исключения материальным потокам, они кодируют их в языке собственных операций. Такое материалистическое прочтение плоской онтологии очевидным образом вступает в оппозицию с «объектом» Г. Хармана (в силу своей неуничтожимой глубины являющегося субстанциальным, и в этом смысле «идеалистическим»). Машину Брайнта же постоянно раздирают потоки, в связи с чем она постоянно обязана поддерживать свою структуру от распада. Более того, машина отнюдь не эссенциальна: она есть «одновременно некая цельность и скопление воющих кошек» (Onto-cartography, p.79)