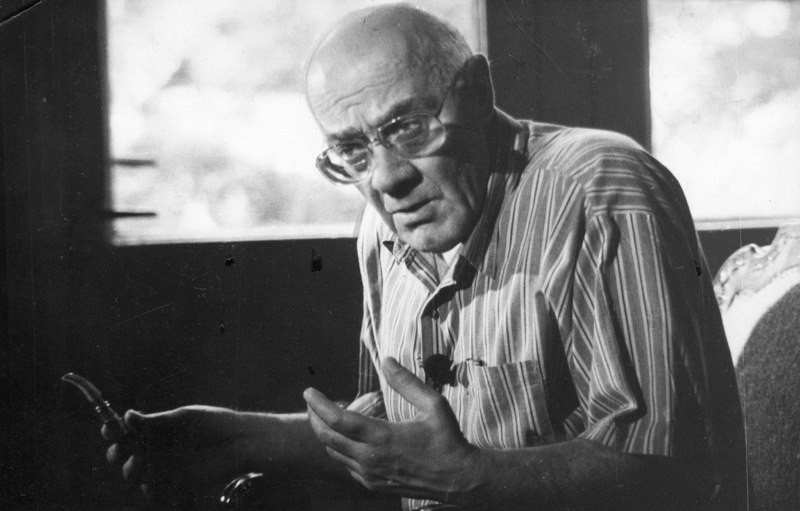

Мераб Мамардашвили. Проблема обогрева и возможный человек

В этом году в издательстве Рипол-Классик в серии «Фигуры философии» вышел сборник выступлений, интервью и лекций 70-80-х гг. советского философа Мераба Константиновича Мамардашвили. Многие тексты публикуются впервые.

Представляем фрагмент лекции «Возможный человек», прочитанной 2 декабря 1988 г., в которой философ обращается к проблеме человека и конфликту между «слишком человеческой» привычкой к взаимному оправданию и умопостигаемым формальным законом, удержанием которого только и возможно гражданское общество.

Тема моей лекции — проблема человека в философии. Я постараюсь изложить ее не академически, а так, чтобы какие-то ваши собственные состояния и ощущения были бы приведены нашим разговором в движение, и тогда, может быть, возникнет интуитивно ощущаемый контакт, который поможет и вам слушать, и мне говорить.

Если не быть академичным, то я бы сказал так: проблемы человека как предмета философских исследований в философии не существует, в том смысле, что философия с самого начала была вынуждена ввести некоторые абстракции в понимание мира — такие, которые в максимальной мере могли бы устранить моменты, проистекающие из земной, конечной, специальной или частной природы человека. Дело здесь заключается как в трудностях самой философии, так и в отношении к ней со стороны культуры и просто любителей философии. Странное философское положение Ницше очень хорошо выражает природу того затруднения, перед которым и я стою, и вы оказываетесь, а именно: «Человеческое, слишком человеческое». Конечно, когда такое философское высказывание проникает в обыденный, повседневный язык, оно понимается согласно правилам этого обыденного языка, который под термины и утверждения подставляет некоторые наглядные картинки, и тогда высказывание, которое я только что привел, представляется как антигуманистическое. В действительности оно требует для своего восприятия совершения нами первого философского акта, состоящего в том, чтобы приостановить в себе мелькание картинок, то есть приостановить в себе неизбывную манию человека подставлять под высказывания и понятия наглядные картинки.

Философские утверждения, в особенности когда они относятся к человеку, имеют всегда некоторый отвлеченный спекулятивный умозрительный смысл. Этот смысл трудно уловить по той простой причине, что даже если мы хотим высказать нечто не наглядное, а лишь умопостигаемое, то все равно мы пользуемся словами из обыденного языка, каждое из которых имеет наглядные предметные референции.

Чтобы пояснить то, о чем сейчас говорится, я возьму простой пример (хотя простые примеры опасны тем, что они требуют какой-то согласной интуиции для своего восприятия). Простым примером будет наше положение в мыслительной и культурной среде. Мы живем, погруженные в слова и некоторые культурные навыки и стереотипы. Мы рождаемся в этой среде (я имею в виду российскую среду, причем под словом «российская» я понимаю не этнический, а

Я бы выразил эту ситуацию так: если иметь в виду проблему отопления, то мы обогреваемся соприкосновением наших человеческих тел, то есть тем теплом, которое излучают сжавшиеся, или сбившиеся, в ком человеческие тела — в то время как другие изобретают паровое отопление. Нам свойственна погруженность в непосредственную человечность, мы не способны разорвать связь понимания. Например: «Я же понимаю, что не он виноват, а его в эту роль запихнула судьба, и жизнь, и быт…» Мы как бы компенсируем взаимным пониманием и взаимным человеческим обогревом варварство и неразвитость нашей социальной, гражданской жизни. Все, что выходит за рамки этого человеческого тепла, кажется нам некими опосредованиями и формальными делегированиями наших состояний, которые, уходя от нас в область необозримого, тем самым как бы лишаются знака человечности, и мы это презираем, тем более что имеем за собой давнюю российскую так называемую мирскую традицию, или традицию мира, общины.

Мы компенсируем взаимным пониманием и взаимным человеческим обогревом варварство и неразвитость нашей социальной, гражданской жизни.

Это — существование, которое, цепляясь за теплоту взаимного человеческого обогрева, продолжает дальше, в бесконечность именно ту жизнь, какая есть, при этом всегда думая: «Меня пронесет, если я не подниму голову и не отстранюсь от этой человеческой связи. Умирают или погибают всегда другие, а не я, меня пронесет». Это и есть «человеческое, слишком человеческое», о котором Ницше и любой другой философ сказал бы — вот то первое, что мешает человеку мыслить, первое, что отгораживает его, как экран, от себя самого, от своего реального положения в мире и от своих обязанностей. Это некоторое варварское, архаическое состояние, оставшееся в современном мире — мире, по сути уже исключающем такое аморфное состояние, мире, предполагающем некую сложную артикуляцию опосредований и формализаций социальной и гражданской жизни, наличие у людей некой культуры (если под культурой иметь в виду реальный навык и способность), наличие силы, чтобы практиковать сложность и разнообразие. Сложность и разнообразие, как известно, не могут находиться целиком в области объемлющего человеческого взгляда, который не разрывает шевелящийся ком человеческих тел.

Удачной иллюстрацией этого сбившегося кома, в котором, в отличие от законов человеческой истории, возможны лишь законы мифологического цикла и повторения, является фильм Абдрашитова и Миндадзе «Остановился поезд». Если вы помните, там — налаженный человеческий мир, который является достигнутым, взаимно удобным уровнем всеобщих неумений. Никто из составляющих это общество людей ничего не умеет по-настоящему ответственно и профессионально. Они это компенсируют тем, что взаимно друг друга понимают. Приехавший следователь не хочет этого понимать — и тем самым он делает первый шаг, за которым уже следует шаг мышления. Конечно, мышление поставило бы под вопросы и законы тоже, но он делает лишь первый шаг, шаг законника. Теперь о человеке, машинисте, который остановил поезд: он, разумеется, оказался героем, поскольку взаимная цепь всеобщей лени и неумений — и одновременно взаимопомощи — вытолкнула его на роль человека, который якобы героически пожертвовал своей жизнью. И символ героизма должен быть закреплен, потому что все понимают, что погиб кормилец семьи, а семья эта должна кормиться. Это понятно всем жителям городка. В итоге перед нами — калейдоскоп масок, слипшихся с лицами, и театр масок, в котором голос реальности: «Что же происходит на самом деле? Кто есть кто?» никогда не будет расслышан, если не разорвется связь «слишком человеческого»… В фильме материально показана исходная мыслительная ситуация: тот, кто осмелился сделать шаг, чтобы выпасть из человеческой связи, отмечен отдельно. Его могут и камнями забросать. Помните, следователь проходит как бы сквозь строй жителей города, осуждающе на него смотрящих. А как же иначе, ведь они объединены в привычный комок человеческого понимания и доброты, исключающий формалистическое и холодное применение закона. Его могут забросать камнями, он отмечен отдельно.

Возможный человек символизирует способность или готовность индивида расстаться с самим собой, таким привычным и любезным, каким он был к моменту события, то есть изменить самого себя

Без этой отмеченности отдельно, без того чтобы прийти в ситуацию, где тебя могут забросать камнями, не может открыться пространство человеческого мышления и не может открыться пространство человеческого существования, пространство homo sapiens. Следовательно, когда мы говорим о человеке (а я сейчас говорю о человеке), как ни странно, сам разговор должен быть построен на основе абстракций, максимально устраняющих непосредственно, человечески доступные нам вещи и экраны. В этом смысле я сказал, что в философии нет проблемы человека. Человек как существо, обладающее какими-то естественным образом данными ему свойствами, не является для философии предметом, или объектом, исследования. Объектом, или предметом, исследования и одновременно нитями или введенными в котел атомными стержнями, позволяющими случиться тому, что потом случается, является всегда только возможный человек — не какой-то определенный, наличный, а тот возможный человек, который может сверкнуть, промелькнуть, установиться в пространстве некоторого совершаемого им усилия, которое ставит его «на предел» самого себя, где прямо в лицо ему глядит облик смерти. Возможный человек символизирует способность или готовность индивида расстаться с самим собой, таким привычным и любезным, каким он был к моменту события, то есть изменить самого себя, поскольку только в измененном состоянии сознания может пройти ток реальности, и некое целое, некая реальность, как она есть сама по себе, может воссоздаться в тех состояниях, перед лицом которых человек оказался способным изменить самого себя, расстаться со слепившейся с ним скорлупой.

У древних есть одна странная формула. Я введу ее, но сначала сделаю один поясняющий шаг.

Вы знаете, что человеческий образ философскими абстракциями закреплен в трех вещах: высшем благе, красоте и в истине. Старые греческие абстракции, или отвлеченные истины… Так вот, в ситуации, которую я описывал, приводя в пример фильм, люди не являются людьми именно потому, что они загипнотизированы тем, что представляется им благом. На это философия говорит: есть высшее благо, которое стоит по ту сторону «человеческого, слишком человеческого». Вот отсюда — термин «высшее благо». Я ввожу элемент философского языка: здесь «высшее благо» не определяет какой-либо конкретный предмет и не объявляет его высшим по отношению к другим. Ведь не сказано, что именно высшее. Какая-либо наглядность и разрешимость на частном предмете здесь устранена. Высшее благо — это абстракция, обладающая свойством всех философских абстракций, которые требуют: ничто не должно определяться по содержанию. Например, долг, — долг никогда не есть, он никогда не определен по содержанию. Долгом является то, что случается в виде долга в данный момент сейчас и на месте. Он никогда не выводится ни из каких общих определений.

То же самое говорится о благе. Вот тебе благо: вдова и дети погибшего кормильца должны быть накормлены и обеспечены, и для этого можно играть в символ героя. А «символ героя» — это объективное высказывание, оно утверждает, что нечто в мире случилось так-то и

В переходе за эту черту появляется то философское высказывание, о котором я хотел сказать. Я уже говорил о понятии высшего блага, которое, конечно, символ, а не понятие, поскольку понятие «высшее благо», как сказал бы Кант, не имеет созерцания, на котором оно могло быть разрешено, то есть под него нельзя подставить никакой конкретный предмет. Это высшее благо, лежащее по ту сторону видимой нами связи человеческих благ, и формулируется древним высказыванием, которое звучит так: «Да погибнет мир, но свершится справедливость!». Или: «Пусть свершится справедливость, но погибнет мир!». Здесь имеется в виду вовсе не побеждающий формализм закона, ради холодного, нечеловеческого торжества которого можно пожертвовать всем в мире. Так бы мы интерпретировали, если бы следовали логике и картинкам, которые подсовывает нам обыденный язык. В действительности это высказывание — о том, что [целью справедливости является удержание справедливости.]*. Нельзя изобрести никакого конкретного закона, который бы был вполне справедлив и цель которого достигалась бы. Скажем, если бы целью закона была бы справедливость в частных случаях, то пример такого закона невозможно было бы указать, потому что всякий закон подвержен критике, всякий закон че- го-то не учитывает, и все конкретные случаи исполнения закона — не на высоте формулы самого закона и ставят под сомнение саму эту формулу. Однако философия требует, чтобы мы понимали: целью закона является сам же закон, а не конкретная справедливость частных случаев; то есть для осуществления влияния любого закона всегда и повсюду должны применяться такие средства, которые поддерживают в «подвесе» над нами сам же закон. Это состояние в «подвесе» никогда конкретно не достижимого в полной чистоте и справедливости закона и есть искомое состояние — а оно исключает нашу привязанность к тому миру, с которым мы срослись и который считаем всеобщим и окончательным. Без способности заглянуть за этот мир для человека нет ни высшего блага, ни красоты.

* Квадратными скобками обозначаются вспомогательные редакторские вставки и восстановленные по смыслу фрагменты. — Примеч. ред.