Возвращение Та-Нехаси Коутса: Палестина, Израиль и американские медиа.

Рю Спает, New York MagazineOctober 22, 2024

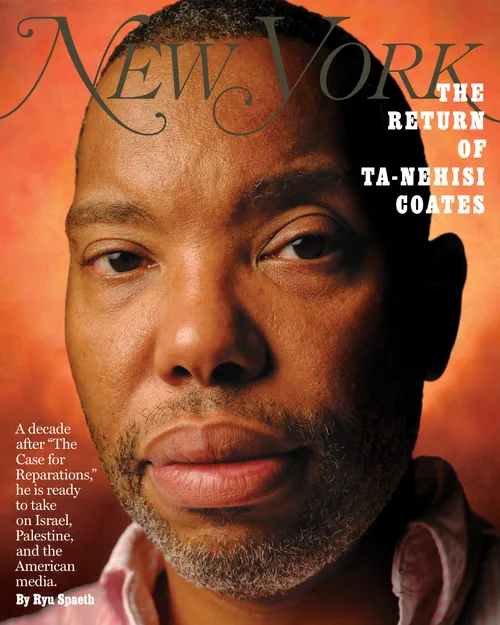

Примерно за полтора месяца до выхода новой книги Та-Нехаси Коутса Послание (The Message), мы встретились с автором за завтраком в ресторане в Gramercy Park. Он сидел передо мной с пылающими глазами, вцепившись руками в волосы, что выдавало растерянность, удивление и ярость.

Коутсу сейчас 48 лет. Он выглядит заметно старше, чем тот скуластый полемист, чей облик появлялся повсюду почти десять лет назад после того, как он выпустил свою знаменательную книгу о расовой проблеме во время президентства Обамы Между миром и мной. Теперь щетина его бороды побелела. Но в нем по-прежнему чувствуются убежденность и беспокойство молодого человека: он глубоко уверен в своей правоте и в то же время почти отчаянно хочет, чтобы его слова подтвердили.

В основном во время нашей встречи он говорил об израильской оккупации палестинских территорий — главной теме своей книги. «Я знал, что все происходящее неправильно, с самого первого дня», — заявил Коутс.

Книга Послание — возвращение к нон-фикшн после нескольких лет написания комиксов, сценариев и романа — начинается с эпиграфа из Оруэлла: «В мирную эпоху я мог бы писать витиеватые или просто повествовательные книги и почти не задумываться о своей политической лояльности. Но сейчас я вынужден стать своего рода памфлетистом». В наш век раздоров Коутс побывал в трех местах: Дакар, Сенегал (где совершил паломничество на остров Горе и к «Двери невозврата»); Чапин, Южная Каролина, где на учителя оказывали давление, чтобы он прекратил читать книгу Между миром и мной, потому что из-за нее некоторым ученикам «стыдно быть белыми»; а также Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Именно в последнем из этих длинных, взаимосвязанных эссе Коутс стремится к смене парадигмы. Той самой, что впервые принесла ему известность после публикации статьи Аргументы в пользу репараций в The Atlantic 2014 года, в которой он выдвинул требование о том, что причитается американским потомкам порабощенных африканцев. На этот раз он доказывает, что израильская оккупация — моральное преступление, которое Запад полностью скрывает. Коутс пишет: «Не думаю, что когда-либо в своей жизни я ощущал более странное и интенсивное жжение расизма, чем в Израиле.»

Коутс отправился в десятидневную поездку в этот регион летом 2023 года. «Это была очень эмоциональная поездка, — сказал он мне. — Я мечтал о том, чтобы вернуться туда на несколько недель». Конечно, он знал (в абстрактном смысле), что палестинцы живут в условиях оккупации. Но журналисты, которым он доверял и которых уважал, говорили ему, что Израиль — это демократия, «единственная демократия на Ближнем Востоке». Ему также говорили, что конфликт «сложен», его история извилиста и спорна, и, как он пишет, «для полного понимания необходим объем знаний сродни вычислительной математике». Коутса поразила неприкрытая правда того, что он увидел: стены, контрольно-пропускные пункты и огнестрельное оружие, которые повсеместно ограничивают жизнь палестинцев; четкие уровни разделения гражданства между евреями первого сорта и палестинцами второго сорта; нескрываемое презрение, с которым израильское государство относится к подчиненным палестинцам. Для Коутса параллели с Югом периода законов Джима Кроу были очевидны и напрашивались сами собой: здесь, пишет он, был «мир, где раздельность и неравенство здравствовали и процветали, где для одних управление осуществлялось посредством бюллетеней [rule by the ballot], а для других — посредством пуль [bullet]». И этот мир стал возможен усилиями его собственной страны: «Вытеснение палестинцев из их домов происходило под особой эгидой Соединенных Штатов Америки. А это значит — такого рода политика стала возможной с моего одобрения.»

Вся та утверждаемая сложность ситуации, как он теперь понял, являлась «чушью». «Сложно» — именно этим словом люди описывали рабство, а затем сегрегацию. «Все начинает описывается этим словом «сложно», — говорил он, — когда хочешь что-то у кого-то отнять.»

Как он мог так ошибаться раньше? Отчасти в этом виновата любимая профессия. В журналистике он нашел свой голос, свою платформу, свое предназначение в жизни. И все же, как он считает, именно журналистские институты не только не рассказали правду об Израиле и Палестине, но и постарались ее скрыть. В результате над регионом, над его историей и настоящим опустился туман, заслонивший то, что любой человек с близкого расстояния мог бы легко увидеть своими глазами.

Послание — это попытка использовать журналистские инструменты, чтобы развеять сложившуюся пелену. Коутс добился успеха в этом деле раньше, когда гораздо меньше американцев понимали, как сильно наследие рабства сказывается на потомках порабощенных. В годы после выхода статьи Аргументы в пользу репарации Коутс был принят в элитные круги Нью-Йорка, Вашингтона и Голливуда. Он свидетельствовал перед Конгрессом, получил Национальную книжную премию, давал интервью Опре Уинфри. К своим 40 годам уроженец Западного Балтимора стал уважаемым представителем влиятельных кругов, чье послание было принято. Сейчас многие жаждут, чтобы Коутс привнес свое значительное влияние в зашедший в тупик общественный разговор о Палестине и Израиле. Но Послание также однозначно порывает с истеблишментом, который поддерживал Коутса. Это большой риск для его положения и, возможно, карьеры. Журналист Питер Бейнарт, ярый критик Израиля, сказал: «Та-Нехаси есть что терять».

Конечно, есть множество людей, полагающих, что моральные аспекты израильско-палестинского конфликта действительно сложны. Самое известное из основополагающих утверждений Израиля — о том, что он является необходимым убежищем для одного из самых угнетенных народов мира, который не смог бы выжить без собственного государства, — лежит в основе этих сложностей, а также преобладающей точки зрения политико-медийно-развлекательного узла. Именно уникальная логика существования Израиля предоставила израильскому проекту некоторую долю справедливости в глазах американцев и других людей по всему миру. Именно это отличает евреев-израильтян от белых супрематистов Юга США времен законов Джима Кроу, на стороне которых вообще не было никакой справедливости. Но для Коутса одна несправедливость не может оправдать другую. «У всех государств в своей основе есть причина для существования — моральная история, которую нужно передать, — сказал он мне. — У нас, безусловно, она тоже есть. Дает ли индустриализированный геноцид право на существование государства? Нет». Особенно, по его словам, за счет людей, которые не причастны к геноциду.

Для Коутса важно не то, что произойдет с его карьерой сейчас — с продажами сценариев, приглашениями из Белого дома, отношениями с бывшими коллегами в The Atlantic и других изданиях. «Я не волнуюсь по сему поводу, — сказал он мне, пожав плечами. — Я должен делать то, что должен. Мне грустно, но я был так разгневан. Если я отправился туда, увидел то, что увидел, и не написал об этом, то я ни черта не стою.»

Коутс — далеко не первый, кто попытался пролить свет на бедственное положение палестинцев. С другой стороны, он был и не первый, кто обратился к теме репараций: она является основным предметом дискуссий в университетских классах и на политических дебатах.

«Я помню, как он сказал мне, что пишет статью Аргументы в пользу репараций, — говорит Крис Джексон, редактор Послания и других книг Коутса. — Я сказал: «Та-Нехаси, ты не сможешь открыть тут Америку». Даже внутри The Atlantic царил скептицизм. «Моя первая реакция была: «Это звучит безумно», — сообщил Скотт Стоссел, редактор Коутса в журнале. — В этом нет никакого смысла».

Однако Коутса с энтузиазмом поддержал тогдашний главный редактор The Atlantic Джеймс Беннет. «Он один из тех писателей, которым доверяешь, когда он предлагает некую идею, — рассказал мне недавно Беннет. — Он действительно почти единственный». В одном из нескольких разговоров, которые мы вели после завтрака в Gramercy, Коутс вспоминал: «Я не мог поверить, что я говорю о теоретическом обосновании репараций, а этот белый парень такой: “Хорошо, и насколько масштабной мы можем сделать статью?”». К тому времени Коутс уже получил премию National Magazine Award за статью 2012 года Страх перед черным президентом, в которой анализировал расовые парадоксы первого срока Обамы: это принесло ему доверие и авторитет. К тому же у него был блог, где он доказывал, что существует огромная читательская аудитория для тем, которые могут показаться не относящимися к новостям, самой заметной и удивительной из которых была Гражданская война. «Основа была заложена путем создания аудитории для проверки его идей на практике, — говорит Стоссел. — У него было много толковых читателей, и они давали ему обратную связь. Коутс начинает с точки почти радикального смирения, где он открыт для критики со стороны любого». Беннет сказал мне: «Он непрерывно учился, был буквально самообучающейся машиной».

Коутс был одержим историческими повествованиями о Гражданской войне — как они формировались и как накладывались на современность. «Трудно вспомнить, но даже в 2014 году люди говорили о Гражданской войне как о сложной теме», — говорит Джексон. Та-Нехаси ездил на плантации, проводил время в Монтичелло, изучал все первичные документы и прочитал тысячу книг. После чего стало ясно, что идея «сложного» нарратива просто смешна». Гражданская война, заключил Коутс, была связана исключительно с желанием Юга увековечить рабство, а последующие попытки скрыть этот простой факт на протяжении полутора столетий, по его мнению, выдавали более серьезную ложь — ложь о том, что Америка была демократией, массовым заблуждением, которое он позже назовет «мечтой» в книге Между миром и мной.

Хоть Коутс известен как эссеист и мыслитель, который помог внедрить в коллективное сознание такие понятия, как «структурный расизм», Аргументы в пользу репараций — это в большей степени репортаж. «Он извлек пользу из своего нежелания просто высказывать свое мнение и разглагольствовать», — сказал Стоссел. В результате получилась статья объемом почти 16 000 слов, демонстрирующая непрерывную линию между рабством и, по словам Беннета, «систематическим лишением чернокожих американцев возможности накапливать богатство на протяжении многих поколений». Когда вслед за этой статьей Коутс выпустил книгу Между миром и мной, в которой содержались душераздирающие отрывки о его детстве в Западном Балтиморе во время наркотической эпидемии в 1980-х годах, это вызвало огромный резонанс. Он успешно переписал историю для массовой аудитории, вызвав возрождение ревизионизма, которое привело к появлению «Проекта 1619» и других нарративов, сосредоточенных на опыте черного населения.

«Помню, один парень написал рецензию, — рассказывал мне Коутс, — и заголовок был примерно таким: “Между миром и мной — не та классика, на которую мы надеялись”». (В рецензии, о которой идет речь, на самом деле использовалось слово «шедевр».) «И я подумал: “О, так вот как высоко задана планка?”» Беннет рассказывает: «Степень внимания и даже знаменитости Коутса была такой, какой я еще не видел». Примечательно и то, что эта лобовая атака на ключевые идеи президентства Обамы — что прогресс в отношении расовых вопросов реален и неизбежен, и мы, возможно, даже живем в пост-центрированном на расовых аспектах обществе — исходила из высшей цитадели уважаемого мнения в Вашингтоне. «Это действительно безумие, если подумать, — сказал Коутс, — потому что The Atlantic находился буквально в центре власти. Ведь это журнал Вашингтона».

Когда я спросил его, как, по его мнению, это произошло — как такая радикальная критика истеблишмента оказалась в самом сердце этого истеблишмента, — он был в некоторой растерянности. «Я думаю, что моя политическая линия радикальна, но на самом деле мой стиль консервативен, — сказал он. — Как человек, я не прихожу к людям и не начинаю на них кричать». Он сравнил свою позицию с позицией своего коллеги по The Atlantic блогера Эндрю Салливана и Корнела Уэста. В примечании редактора к выпуску The Atlantic, в котором была опубликована статья Страх перед черным президентом, Беннет написал, что Коутс пишет о расовых вопросах «с должным гневом».

В дальнейшем Коутс напишет серию разящих статей — Черная семья в эпоху массового лишения свободы, Мой президент был черным, Первый белый президент, — в которых анализирует неоднозначное наследие администрации Обамы и обратную реакцию, которая привела к администрации Трампа. В совокупности это стало легендарной серией журнальных статей. Но именно в этот период его отношения с The Atlantic разладились. В 2016 году Беннет, которого Коутс назвал «важным» для своей карьеры, ушел в New York Times, где лишился работы на фоне разборок из-за статьи, в которой призывалось ввести войска во время протестов в поддержку Джорджа Флойда. В том же году любимый блог Коутса был закрыт, а социальные сети поглотили политические разговоры. Коутс тогда стал чрезвычайно знаменит для журнального писателя — слишком знаменит. «Публичный образ настигал меня, — говорит сам Коутс. — Меня стали воспринимать как, без кавычек, большого писателя или публичного интеллектуала. Черт, я ненавидел это дерьмо. От этого у меня мурашки по коже, и я хотел как можно больше отстраниться от этого».

Казалось, что The Atlantic не может напечатать ничего спорного без того, чтобы это каким-то образом не отразилось на Коутсе. «Он был писателем; у него не было никакого контроля над другими материалами, которые мы публиковали, со многими из которых он не соглашался», — говорит Стоссел. Коутс подвергался нападкам со стороны своих последователей, которые говорили: «Как вы можете терпеть, когда The Atlantic публикует тот или иной материал?» Ситуация достигла апогея, когда в 2018 году преемник Беннета, Джеффри Голдберг, нанял консервативного обозревателя Кевина Уильямсона, который, как вскоре выяснилось, ранее призывал вешать женщин, сделавших аборт. Кульминацией фиаско стало следующее событие: Голдберг и Коутс отвечали на вопросы на сцене в ходе неофициальной встречи с обескураженными сотрудниками The Atlantic; на просочившейся записи видно, как растерянный Коутс признает, что журнал совершил ужасную ошибку. Через три месяца он покинул The Atlantic.

За заметными исключениями (он был приглашен редактором номера Vanity Fair после убийства Джорджа Флойда полицией в 2020 году), следующие полдюжины лет Коутс провел вдали от вопросов государственной политики. Он, безусловно, гордится созданным им тогда трудом, который включает в себя графические романы Черная пантера, хотя в его словах проскальзывают нотки сожаления, когда он обсуждает различные сценарии фильмов, которые находятся в разработке и еще не увидели свет, включая перезапуск Супермена. «Как и многие другие писатели, я по глупости соблазнился Голливудом, — сказал он в интервью подкасту Longform в начале этого года, обсуждая бесконечные препятствия, через которые нужно пройти, чтобы снять фильм. — Часто я думаю: «Боже мой, что я наделал? У меня бывали ситуации, когда какая-то часть меня молилась, чтобы ответ был: “Ладно, мы не будем этого делать”.»

Его роман Водяной танцор имел успех как в критическом, так и в коммерческом плане. Но его прием был спокойным по сравнению с романом Между миром и мной, который не только превратил его в героя левых либералов, но и стал символом ненависти правых. «Этот роман стал бестселлером № 1 и разошелся миллионным тиражом, — отметил Джексон. — И как будто ничего не произошло в плане порождения такого разъедающего, просто ужасного негатива, который вызвала другая его книга».

Коутс сказал, что в случае с художественной литературой читателям нужно действительно прочитать книгу, чтобы было что сказать по ее поводу; он отдохнул от импульсивных реакций на заголовки, доминирующих в дискуссиях в социальных сетях. «Именно этого и не проявилось в дискуссия о книге, понимаете, о чем я? В этом и был смысл, — сказал Коутс. — Очень большое облегчение облегчение. Честно говоря, я думал: “Зачем я вообще занимаюсь нехудожественной литературой? Зачем мне возвращаться к этому дерьму? ”»

Первый намек на то, что Коутс может захотеть писать об Израиле, появился примерно в то время, когда он покидал The Atlantic. Отчасти его подтолкнула критика, которой он подвергся за отрывок из статьи Аргументы в пользу репараций, где он привел в качестве потенциальной модели репарации, выплаченные правительством Германии государству Израиль после Холокоста. Мы проводили мероприятие после выхода Аргументов в пользу репараций, в синагоге в округе Колумбия, и я помню, как одна женщина вышла к микрофону и начала кричать о роли палестинцев в этой статье, — рассказал он мне. — И я не мог понять, что она говорит. То есть я слышал ее, но буквально не мог понять. Ее просто заглушили. Я много думал об этом, дружище. Я много думал об этом». Ему и в голову не приходило, что Израиль может быть сам в долгу у населения, которое он угнетал. Это было слепое пятно, о котором он сожалеет до сих пор. «Я должен был задавать больше вопросов», — сказал мне Коутс. — Я должен был сделать больше. Я должен был оглядеться вокруг и спросить: “Есть ли вокруг нас кто-нибудь из палестинцев, кто прочтет это, прежде чем мы закончим печать?”»

Стоссел заметил, что это сожаление показалось ему «чрезмерной реакцией» на простой пример реальных репараций, но Абдалла Файяд, бывший сотрудник The Atlantic, выросший в Иерусалиме, сказал мне, что, когда он впервые прочитал статью, включение Израиля показалось ему диссонирующим с ее главной идеей. Как он отметил, подавляющее большинство немецких репараций, выплаченных Израилю, не были переданы отдельным жертвам Холокоста, а были использованы для строительства зарождающегося государства. «Мне нравится эта статья, — сказал Файяд. — Но люди, которые несли все расходы по репарациям, были палестинцами.»

Коутс чувствовал необходимость исправить эту ошибку, но написать что-то существенное по этому вопросу было бы сложно в The Atlantic. «Вероятно, я не хотел проходить через все, что для этого потребовалось бы», — признался он. Хотя журнал и раньше поддерживал его смелые позиции, он чувствовал, что Израиль — это неприкасаемая тема как при Беннете, так и при Голдберге, последний из которых яростно защищал интересы Израиля, будучи штатным писателем и блогером наряду с Коутсом.

Отчасти из-за пандемии пройдут годы, прежде чем он сможет наконец посетить Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан, которые вместе с сектором Газа были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года и с тех пор находятся под оккупацией. За несколько дней до поездки в мае 2023 года Коутс сказал одной из своих попутчиц, писательнице и профессору Еве Л. Юинг, что его охватывает страх перед тем, чему он может стать свидетелем. «Я действительно не хотел ехать», — поделился Коутс. За годы, прошедшие после публикации статьи Аргументы в пользу репараций, он узнал достаточно, чтобы понять всю болезненность предстоящей поездки. Но его кумиры, такие люди, как Фредерик Дуглас и Ида Б. Уэллс, рассказывали свои истории, рискуя попасть в плен, в рабство и даже хуже. «Мы должны были быть черными писателями, а теперь боимся? — сказал он. — Кто же мы тогда? И мне стало ясно, что я должен делать.»

Оказавшись на оккупированных территориях, он увидел сегрегированные дороги, солдат с их американским оружием, камеры наблюдения и целый архипелаг нищих гетто. «Я чувствовал смесь изумления, предательства и гнева, — пишет Коутс. — Удивление было вызвано моим собственным невежеством, моим собственным равнодушием… Предательство было связано с моими коллегами-журналистами — предательство за то, как они вели репортажи, за то, как они отмывали этнические чистки, за голоса, которые они стирали. И злость на собственное прошлое — на Блэк-Боттом, на Роузвуд, на Талсу, — которую я не мог не почувствовать, находясь в этом месте.»

Одна из его первых встреч с израильским государством — солдат, остановивший его на улице, чтобы спросить о его религии, что ставит атеиста в тупик. Становится ясно, что если он не даст правильный ответ — «еврей», «христианин», кто угодно, только не «мусульманин», — его не пропустят. «На этой улице, столь далекой от дома, — пишет Коутс, — я вдруг почувствовал, что переместился во времени и в пространстве. Ведь как мои предки родились в стране, где никто из них не был равен ни одному белому человеку, так и Израиль оказался страной, где ни один палестинец никогда и нигде не будет равен ни одному еврею.»

По мнению Коутса, призрак эры Джима Кроу царит на этих территориях повсюду. В солдатах, которые «стоят там и крадут наше время, солнце бликует от их теней, как от шерифов Джорджии». В воде, конфискованной для израильских нужд, — свидетельство того, что государство «вышло за рамки эры Джима Кроу американского Юга и сегрегировало не только бассейны и фонтаны, но и саму воду». В памятниках на местах перемещений и неофициальных святынях массовых убийств, таких как могила Баруха Гольдштейна, застрелившего 29 мусульман в мечети в 1994 году. Они напоминают «памятники поработителям» в Южной Каролине. И в грозном взоре вездесущей власти. «Смысл в том, чтобы палестинцы постоянно чувствовали руку оккупации», — пишет Коутс. И далее: «Послание было таким: “Вам действительно будет лучше в другом месте”.»

К тому времени, когда Коутс вернулся в Нью-Йорк, он стал одержим Палестиной. Он сразу же начал отправлять работы и исследования в групповые чаты разных друзей. «Вы просыпаетесь, а Та-Нехаси за ночь написал четыре разных блока текста, выложил три разных скриншота из электронной книги и выделил кое-что, — поведала мне Юинг. — После возвращения мы, наверное, почти каждый день говорили о Палестине.»

Позже тем же летом, сразу после возвращения в США, Коутс познакомился в Колумбийском университете с американским историком палестинского происхождения Рашидом Халиди. Он пригласил Коутса и его жену на ужин, чтобы обсудить поездку. «Я думаю, он почувствовал, что его надули, — сказал мне Халиди. — Также полагаю, он ощущал, что должен… не уверен, что «искупить вину» — это правильный оборот… скорее, исправить то, во что он ошибочно верил». Так Коутс начал серьезное обучение, а Халиди вел его по литературе в постоянном диалоге, который длился месяцами. Этот процесс ничем не отличался от его подготовки к Аргументам в пользу репараций: Коутс обращался к друзьям, родственникам и экспертам, евреям, арабам и другим, чтобы проверить и расширить свои идеи. «Он очень публичный человек», — говорит Юинг.

Друзья Коутса, как я заметил, охотно подтверждают необычайный объем исследований, проведенных в «Послании», несомненно, предвидя, что относительно недавний интерес Коутса к этой теме может стать поводом для критики. «Это не та книга, которая читается так, будто кто-то просто заскочил на парашюте [parachuted in] на неизведанную территорию, прочитал одну-две вещи и начал делать огульные заявления», — сказал мне Бейнарт. Но, конечно, Коутс действительно совершил прыжок с парашютом [parachute in], и можно утверждать, что именно это является главным достоинством книги — ее чувство откровения, тот портрет нового во всем его позорном величии, что она рисует. Коутс пытается донести до читателя мысль о том, что любой человек может разглядеть моральную несправедливость оккупации. «Какой опыт оправдывает тотальное господство над группой людей с 1967 года? — спросил он меня. — Моя мать знает, что это неправильно.»

Коутса интересуют модели господства, то, как угнетение воспроизводится в различных контекстах, и «связанные с ним травмы колониализма и порабощения», как он пишет в своем эссе о Дакаре, прекрасном, исполненном поиска исследовании того, как его расовое мироощущение развивалось во времени и в пространстве. «Я был знаком с рабством и законами Джима Кроу, а они — с завоеванием и колониализмом», — пишет Коутс о сенегальцах. Родство, которое он ощущает с палестинцами, имеет схожее происхождение: «Я ощутил тепло солидарности „покоренных народов“, как выразился один из моих товарищей; солидарности, находящей людей через пропасть океанов и опыта.»

Его родство с покоренными народами в значительной степени распространяется и на евреев. Эссе о Палестине Коутс начинает с посещения Яд Вашем, израильского мемориала жертвам Холокоста. «В таком месте, — пишет он, — ваш разум расширяется, расцветает темный край вашего воображения. Вы невольно задаетесь вопросом, есть ли вообще у человеческой испорченности дно, а если нет, то какая надежда остается для любого из нас?» Но больше всего Коутса волнует то, что произошло, когда еврейский народ превратился из покоренного в завоевателя, когда «еврейский народ занял свое место среди сильных мира сего». Он полагает, что музей Яд Вашем был использован как инструмент для оправдания оккупации. «Нам трудно понять, что люди, которые являются очевидными историческими жертвами, стали неотъемлемой частью другого преступления», — рассказал он мне. В книге он пишет о боли, которую увидел в двух своих израильских спутниках: «Они были воспитаны в духе того, что еврейский народ — абсолютная жертва истории. Но они столкнулись с невероятной правдой — не существует абсолютной жертвы, роли жертвы и виновника преступлений перетекают друг в друга.»

В модели, которую выстраивает Коутс, переплетая времена и охватывая весь земной шар, есть неоспоримая сила. Однако, когда он возвращается к основанию государства Израиль в 1948 году, Послание становится более зыбким, втягиваясь в сложные академические баталии, которые он не замечает, ведя рассказ от первого лица. Пытаясь доказать, что Израиль был создан как колониальный проект, Коутс приводит множество первичных документов, показывающих колониальные мотивы первых сионистов, от Теодора Герцля — отца движения, до воинствующих экстремистов, таких как Зеев Жаботинский, который призывал к возведению «железной стены» между евреями и палестинцами. Но попытка втиснуть Израиль в классическую колониальную форму вызывает ряд убедительных возражений. Как отмечает Адам Кирш, литературный критик и частый автор The Atlantic, в своей новой книге О поселенческом колониализме, у первоначальных сионистских поселенцев, включая тех, кто бежал от погромов в Европе до Холокоста, не было ни родной страны, от имени которой они могли бы добывать ресурсы или претендовать на суверенитет, ни страны, в которую они могли бы в конечном итоге вернуться. И как люди, изгнанные из региона давным-давно, они сами претендовали на исконность проживания в регионе. Даже Халиди, который твердо убежден, что Израиль был колониальным проектом поселенцев, говорит, что подобные аналогии могут зайти очень далеко: «Обычно поселенческо-колониальные проекты являются продолжением населения и суверенитета родной страны, — отметил он. — Сионизм представляет собой независимое национальное движение. Поэтому он отличается от всего, что было до него.»

Книга становится наиболее сильна и эффектна, когда ее игольное ушко сужается. В ней нет упоминания о том, что Израиль подвергается бомбардировкам со стороны террористических группировок, ставящих своей целью уничтожение государства. Не обсуждаются интифады и неудачные переговоры между израильскими и палестинскими лидерами, продолжающиеся десятилетиями. Нет даже упоминания о Газе, потому что Коутс не смог посетить этот регион после атаки 7 октября и не хотел писать о месте, которое не видел сам. («Люди говорили: “В Газе намного хуже”, — сказал он мне. — Ситуация там страшнее.») Вместо этого здесь представлена картина невыносимой жестокости и крайнего отчаяния, которые могут привести к 7 октября.

«Если бы это были 1830-е годы, я был бы в рабстве и произошло восстание Ната Тернера, — сказал мне Коутс в тот день в Gramercy, — я был бы одним из тех людей, которые бы сказали: “Я не в восторге от этого”. Но восстание Нэта Тернера произошло в определенном историческом контексте. Поэтому другая часть меня спрашивает: «Что бы я сделал, если бы вырос в Газе, в условиях блокады и в тюрьме под открытым небом, и у меня была младшая сестра, больная лейкемией, которой требовалось лечение, но я не мог его получить, потому что мой папа или моя мама не могли достать нужный пропуск? Понимаете, о чем я? Что бы я делал, если бы моего брата застрелили за то, что он подошел слишком близко к заграждению? Что бы я делал, если бы моего дядю застрелили, потому что он рыбак и заплыл слишком далеко? А если бы стена рухнула и я прошел сквозь нее, кем бы я был? Могу ли я сказать, что был бы тем человеком, который сказал бы: «Эй, ребята, подождите. Нам не стоит этого делать»? Был бы я одним из таких людей?»

Джексон сказал мне, что одержимость Коутса Палестиной, как и его одержимость Гражданской войной, «в значительной степени вызвана чувством, что ему лгали». Когда я встретил Коутса в Gramercy Park, он все еще явно находился в муках этой одержимости, его глаза буравили меня, требуя подтверждения его чувствам шока и возмущения, почти как если бы он обвинял меня в чем-то, что в некотором смысле так и было — в соучастии, в невежестве. Иными словами, его разочарование в журналистской среде может носить личный характер. Когда я спросил его о роли The Atlantic, который, как я сказал ему, показался мне мейнстримовым журналом, наиболее поддерживающим израильское государство и наиболее презрительно относящимся к протестам в университетских кампусах, вспыхнувшим в ответ на блокаду Газы, он ответил: «Там (в The Atlantic) много людей, которых я очень, очень люблю. Однако я не могу игнорировать тот факт, что они являются частью происходящего». Он добавил: «Я бы хотел, чтобы они поступали лучше.»

По мнению Коутса, они представляют собой часть стремлений американских СМИ скрывать или игнорировать то, что на самом деле происходит на оккупированных территориях. «Освещение событий в регионе настолько сильно не совпадает с ситуацией, в которой находится по меньшей мере половина жителей этих территорий», — говорит он. Во время интервью с журналистами о Коутсе и его работе у меня сложилось впечатление, что принятие палестинской стороны или вообще обсуждение этой темы связано со значительным риском для авторитета и карьеры, что является частью постоянного контроля за соблюдением параметров приемлемого ведения дискуссии на эту тему. «Есть причина, по которой так много высокопоставленных, прогрессивных людей избегают сего вопроса, — сказал Бейнарт. — Потому что они знают: за это придется заплатить большую цену.» Таким образом, СМИ ограничивают картину конфликта, по крайней мере, двумя важными способами, оба из которых видны в освещении этого вопроса изданием The Atlantic.

Отличительными чертами материалов The Atlantic являются вариации на тему кажущегося безграничным «права Израиля на самозащиту»; утверждение, что экстремисты «с обеих сторон» усугубляют конфликт, с вытекающим отсюда аргументом, что если бы только еврейско-шовинистическое правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху было свергнуто, то можно было бы добиться прогресса; бурное сочувствие к страданиям израильтян и сравнительно слабая реакция на страдания палестинцев; зацикленность на том, как этот вопрос обсуждается в Америке, особенно в студенческих кампусах; регулярные предупреждения о том, что антисемитизм растет как в Америке, так и во всем мире.

Хотя The Atlantic, безусловно, опубликовал несколько противоположных мнений в этих вопросах, фундаментальные столпы журнальной позиции непоколебимы. В ноябре 2023 года, когда израильские войска начали уничтожение сектора Газа, Яир Розенберг предсказал, что из обломков неудач Нетаньяху поднимется новый моральный авторитет в Израиле. На фоне новостей об израильских бомбардировках школ и больниц на апрельской обложке журнала Франклин Фоер утверждал, что сочувственная реакция левых на теракт 7 октября предвещает конец «золотого века» для евреев в Америке. В мае Грэм Вуд в статье, в которой он спорил с оценкой ООН числа погибших в Газе, написал: «Детей можно убивать законно, если, например, на вас нападает враг, который прячется за их спинами.» Когда в конце августа ХАМАС убил шестерых израильских заложников, Фоер написал трогательный некролог для одной из жертв, Херша Голдберг-Полина, обращение, которого редко удостаиваются палестинцы, погибшие в ходе конфликта. А когда по всем США прокатились студенческие протесты против продолжающихся нападений на палестинских гражданских лиц, The Atlantic обрушила на них мощный шквал давления: демонстрации были «бессердечными» (Дэвид Фрум), «угнетающими» (Майкл Пауэлл), «угрожающими» (Джудит Шулевиц).

Нельзя сказать, что эти авторы иногда не приводят веских аргументов. Но общая картина показывает искаженное мировоззрение, которое пронизывает индустрию и, как пишет Коутс в Послании, приводит к «возвышению фактической сложности над самоочевидной моралью.» Взгляд мейнстримных американских комментаторов — это ложная эквивалентность между покорителем и покоренным, — говорит Натан Тралл, иерусалимский автор получившей Пулитцеровскую премию книги «День из жизни Абеда Саламы», — как будто израильтяне и палестинцы представляют собой равные стороны в уходящей в старину истории перетягивания каната.»

Среди журналистов широко распространено предположение, что главный редактор The Atlantic Голдберг определяет направление освещения журнала в этой области. Голдберг и The Atlantic отказались от комментариев, а Коутс поостерегся возлагать вину на одного человека. «Я не думаю, что The Atlantic когда-либо был пристанищем для критики сионизма, — подчеркнул он. — Я немного сомневаюсь, стоит ли возлагать это на Джеффа. И я бы, наверное, расширил это представление и сказал, что некоторые этих журналов, которые сейчас создают площадку для подобной критики, не имеют длинной истории.»

По мнению Коутса, проблема всей индустрии частично связана с извечной проблемой недостаточного представления. «Крайне редко палестинцы и арабы пишут статьи или делают обзоры книг, — поделился он. — Мне было бы интересно, если бы вы взяли New York Times, Washington Post и The Wall Street Journal и посмотрели, сколько среди этих корреспондентов палестинцев, интересно, что бы вы там обнаружили». (Свидетельством того, насколько поляризующим является этот вопрос, является то, что многие американцы еврейского происхождения считают, что предвзятость новостных СМИ направлена, наоборот, против Израиля). Кроме того, существует проблема освещения темы, по которой американские официальные лица практически единодушны, неизменно поддерживая Израиль. А американская мейнстримная журналистика, по словам Коутса, полагается на американские власти. «Это очень похоже на то, как американская журналистика почтительно относится к легавым. Мы благоволим копам, военным, мы отдаем предпочтение политикам. По умолчанию мы ориентируемся на власть.»

«Не то, чтобы Артур Сульцбергер диктовал произраильское освещение, — продолжил Коутс, отметив, что недавно Times опубликовала масштабное расследование о том, как еврейские экстремисты захватили власть в израильском государстве. Дело в том, что в общем освещении, во всех разговорах экспертов, звучных фразах политиков и репортажах авторитетных корреспондентов, преобладает ощущение двусмысленности. — Суть такова: что бы ни говорили ребята студенты из Колумбийского университета, какую бы чушь они ни несли, какой бы лозунг я бы сам не использовал, но они себе позволили — эти студенты более морально корректны, чем некоторые ублюдки, получившие Пулитцеровские и прочие премии, так называемые признанные и влиятельные журналисты.»

«Я подозреваю, — сказал мне Коутс, — что американские СМИ в целом мыслят себя в отрыве от целей и задач американской власти. Не думаю, что они правы». Действительно, иногда кажется, что негласный проект Послания заключается в перекалибровке позиции Коутса по отношению к власти и людям, которые ею владеют, — людям, которые в свое время были готовы принять его как одного из своих.

Его работа сейчас, как и всегда, заключается в том, чтобы говорить правду властям, а не выяснять, что можно с ней сделать в действительности. Когда я спросил Коутса, чего бы он хотел, чтобы произошло в Израиле и Палестине, он уклонился от геополитических масштабов и перешел к более конкретным вопросам — например, чтобы журналистов не «расстреливали армейские снайперы». Он говорил, что решение более широкого вопроса не входит в его компетенцию; оно должно принадлежать тем, кто имеет жизненный опыт в этой области, и тем, кто изучает проблему годами. Прагматизм, во всяком случае, никогда не был его заботой. Как сказал мне Стоссел о работе над Аргументами в пользу репараций, «я пытался подтолкнуть его в направлении “Ну, как это будет работать на практике?”. А он, проницательно, ответил: “Ну, я не собираюсь в это вдаваться”.»

Когда я сказал Юинг, что Коутс показался мне «очень напряженным парнем», и спросил, был ли он таким в Говарде, где летом 2022 года они с Юинг вместе вели писательский семинар, она рассмеялась и ответила: «О боже, совсем нет. Если уж на то пошло, студенты были гораздо более почтительны ко мне и относились к нему как к дяде, над которым вы без устали потешаетесь за то, что он старый и занудный». Студенты, с которыми я разговаривал, подтвердили, что Коутс был более расслабленным и довольным жизнью в кампусе, который Коутс прославил в книге Между миром и мной как собравший со всех уголков страны весь парад жизни черного населения. Говард остается его духовным домом; одна из его студенток, Селам Гету, рассказала мне, что он познакомил их класс со своими родителями, женой, сыном. «Он воспринимал нас как часть семьи», — поделилась Селам.

«У меня бывали дни, — рассказывал Коутс, — когда что-то не получалось с тем, что я писал. Тогда я выходил во двор в девять часов и сидел там, наблюдая за всеми этими молодыми чернокожими людьми, которые собирались сделать что-то позитивное в своей жизни, сделать свою жизнь лучше. Это было так вдохновляюще. Мне было так хорошо от этого. Очень нравилось.»

Взгляд Коутса на репрессивные исторические силы может показаться подавляющим, как будто выявленный им враг — вечный, непобедимый, укоренившийся в самой структуре мира. Если иногда он и проявляет пыл проповедника, то принадлежит в эти моменты к религии, не имеющей идеи искупления — позиция, которая была отмечена в критике книги Между миром и мной и которую некоторые, включая Барака Обаму, считали сродни отчаянию. Но Коутс также глубоко погружен в будущее. Послание, как и Между миром и мной, — эпистолярное произведение, на этот раз адресованное его студентам в Говардском университете: «Признаюсь, я думаю о молодых писателях по всему миру, чья задача — внести свой вклад в спасение мира.»

Как это спасение может выглядеть, неясно. Также неясно, по мере того как мы приближаемся к первой годовщине 7 октября, а продолжающейся войне не видно конца, изменят ли СМИ свой подход к израильско-палестинскому конфликту? Действительно ли Коутс сделал свое грандиозное вмешательство в нужный момент, когда люди готовы взглянуть на мир по-новому?

Часто кажется, что это не так. В августе, в самый разгар президентской кампании Камалы Харрис, Коутс посетил Демократический национальный съезд в Чикаго в качестве репортера Vanity Fair. Он был впечатлен разнообразием выступающих. «Мы просто погибали от окружающего веселья, — рассказывал он о своих друзьях в групповом чате. — И тут появляется Стив Керр, и кто-то говорит: "О, этот конвент настолько изобилует черными, что им пришлось пригласить баскетбольным тренером белого парня!"» Он продолжил: «Все получают шанс», имея в виду коренных американцев, латиноамериканцев, американцев еврейского происхождения и американских геев, все получили возможность выступить. «Всем ведь была дана возможность говорить, верно?» Но к концу первого дня он узнал, что движение Uncommitted, названное в честь людей, которые проголосовали «без обязательств» на демократических праймериз в знак протеста против поддержки администрацией Байдена войны в Газе и израильского режима, не смогло добиться включения в программу ни одного палестинского американца. Организаторы конвента отклонили значительный список имен потенциальных ораторов. «Я видел, как люди на конвенте взывали в памяти фигуры Фанни Лу Хамер, Ширли Чисхолм, Джесси Джексона, — сказал Коутс. — А потом я оказывался снаружи, среди этих палестинских американцев и сочувствующих им, и видел, что им нет места».

В своей заметке для Vanity Fair Коутс обратил внимание на этот недостаток, впервые назвав текущее военное наступление в Газе «геноцидом». Среди сотен присутствовавших журналистов он был практически единственным, кто призвал людей помнить о том, что идет война. На мгновение его слова изменили тон бурной вечеринки. Но этого было недостаточно, чтобы Демократическая партия согласилась пригласить на сцену американца палестинского происхождения. Для Коутса вопрос заключался не только в том, какую позицию займет администрация Камалы Харрис в вопросе прав палестинцев. Вопрос скорее в том, что президентка Харрис, которая может стать первой выпускницей Говарда, занявшей Овальный кабинет, будет означать для таких людей, как Коутс, которых воспитывали в убеждении, что их борьба за свободу находится на стороне бесправных.

«У меня есть глубокий страх, — признался мне Коутс, — что борьба черного населения в конечном итоге, в своей основе, будет сводиться к узким интересам чернокожих. И я не думаю, что это соответствует традициям наших самых знаменитых мыслителей. Я не думаю, что Мартин Лютер Кинг так думал о борьбе чернокожих. Я знаю, что Дюбуа и Болдуин думали о борьбе чернокожих совсем иначе. Если окажется, что у нас будет первая чернокожая женщина-президентка и первая президентка-южноазиатка, а мы продолжим экспортировать 2000-фунтовые бомбы для совершения геноцида, защищая государство, которое практикует апартеид, я не смогу просто сидеть здесь, качать головой, приговаривая: «Что ж, это прискорбно». Я сделаю все возможное за оставшееся время, чтобы не допустить этого. Ведь подобный исход будет означать экзистенциальную смерть для борьбы черных и для черного населения в целом, с моей точки зрения.»

Оглядываясь назад, можно заметить, что этот страх сквозит во всех работах Коутса о первом чернокожем президенте. В его руках история Израиля — это предостережение о развращающем влиянии власти, предупреждение для угнетенных, которые мечтают в один прекрасный день одержать верх над недобрым миром. Как он объясняет в Послании, его имя «Та-Нехаси» можно перевести как «земля чернокожих», отсылая к древнему нубийскому царству, о котором с тоской говорили черные националисты поколения его родителей. «Мы родились не для того, чтобы быть рабами, а для того, чтобы быть королевскими особами, — пишет Коутс. — Это объясняет наше почитание черных фараонов и африканских королевств». Смысл был в том, чтобы создать историю, отличную от той, что нам навязывали, — вполне понятная реакция, но с ней я так и не смог примириться.»

Перевод: Ливаднов Георгий