«Неоавангард и культурная индустрия»: заметки о книге Бенджамина Бухло

Богатые на подробный анализ и реконструкцию исторического контекста статьи, составившие 700-страничную книгу Бенджамина Х.Д. Бухло «Неоавангард и культурная индустрия», представляют собой полезный источник информации о послевоенном американском и европейском искусстве. Если имена Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Ива Кляйна для интересующейся публики давно уже стали «общим местом» (что вовсе не означает, что творчество этих фигур критически усвоено), то такие персонажи работы Бухло как Давид Ламелас, Нэнси Сперо, Лоренс Винер и др. для многих по-прежнему остаются terra incognita. Соответственно читать книгу Бухло стоит хотя бы уже по причинам фактического расширения горизонтов представлений о современном искусстве. Однако представляется, что в первую очередь ценность данного исследования связана не с форматом подробного ликбеза для начинающих, а с предоставлением такого образца аналитической работы с художественными практиками, который, мягко говоря, не слишком распространен в отечественной культурной критике. Нижеследующие заметки обходят стороной детали анализа работ конкретных художников и сосредотачиваются на особенностях исследовательского метода Бухло, который, как представляется, может оказаться полезным и при рассмотрении местных художественных практик.

Историко-событийная рамка, от которой отталкиваются почти все тексты сборника «Неоавангард и культурная индустрия» — Вторая мировая война и Холокост. При этом Бухло уклоняется от

По ходу всех статей сборника Бухло последовательно удерживает в поле своего зрения сразу несколько методологических уровней анализа: формальный, социально-исторический, политико-экономический. Однако за этим отнюдь не обнаруживается методологический эклектизм. Бухло пытается разобраться с парадоксом, который наиболее емко сформулировал Юрген Хабермас в своем программном тексте «Модерн — незавершенный проект»: как сфера культуры, призванная предоставлять образцы эмансипации и практики разотчуждения, оказалась одним из главных поставщиков конформизма потребительского образца? Точкой отсчета для данной констатации становится фигура Шарля Бодлера, апории творчества которой продемонстрировали то, что художественные практики, как минимум, начиная с середины XIX века органично включены в логику товарного потребления (художественная форма как товарная форма). Однако середина XX века по меньшей мере отличается от ситуации столетней давности большей интенсификацией логики рынка внутри пространства культуры. И здесь переход количественных изменений в качественные дал о себе знать под видом, так называемой, «культуры эпохи постмодерна», которая смешала удобные для буржуазной публики (основного потребителя довоенного искусства) привычные оппозиции (массовое/элитарное и т.п.).

В этих условиях Бухло занимает не дистанцированную позицию по отношениях к разным «эпохам» (в духе защиты проекта «Модерна» и против его размывания или vice versa), а вырабатывает критерий, позволяющий различать в монотонном потоке современного искусства разнонаправленные импульсы. Таковым критерием оказывается переосмысление «инструментализированной политической эффективности» (28), который в рамках исторического авангарда начала века был вписан либо в анархистскую логику дадаизма и работ Марселя Дюшана, либо в коммунистическую утопию Советского проекта. В результате, Бухло сохранил верность критической функции современного искусства, однако переопределил условия и формы выражения этой критической установки в терминах предоставления репрезентативных образов. «Я утверждаю, что одна из бесконечного множества функций, присущих эстетическим структурам, заключается в том, чтобы предоставлять если не фактические примеры реализации общедоступного приостановления власти, то по крайней мере его непосредственную и конкретную иллюзию» (28).

Таким образом, Бухло оказывается перед лицом следующего вопроса — как провести различие между двумя типами иллюзорных практик, прогрессивной и эмансипирующей с одной стороны и закрепощающей, реакционной, консервирующей status quo с другой. Решение этой задачи не может быть подчинено одному универсальному критическому методу, приложимому ко всем сюжетам, а всякий раз сингулярному подходу к отдельному произведению искусства или практике. Но в качестве повторяющегося мотива, который встречается во многих текстах книги, который резюмирует одну из главных опасностей, подстерегающих деятельность современных художников, следует указать на проблему новой мифологизации и деисторизации.

Так, на примере работ Йозефа Бойса, Бухло убедительно показывает, как в его случае работает политика (у)молчания и то, что «вытесненное возвращается с еще большей силой, и само отрицание определяющей связи Бойса с историческим периодом фашизма подтверждает, что каждый аспект его творчества полностью зависит от этого периода и берет в нем свое начало» (87). Случай Бойса важен для Бухло как наиболее показательный казус, свидетельствующий о возвращении метафизики национальной идентичности и потребности в новом герое. Критик делает видимой обратно пропорциональную взаимосвязь между конкретным анализом и эффектом драматизации художественных практик, влекущих за собой чуть ли не почитание сакрального образца. Иначе говоря, Бухло указывает на последствия признания этики абсолютных истин и ценностей в сфере искусства. «Кажется, что чем сильнее эстетический дискурс отдаляется от формального анализа эстетического объекта и его соответствия когнитивным процессам — или, если уж на то пошло, чем сильнее он отдаляется от исторической конкретности, — тем более настойчивым становится требование метафизического смысла. Визуальная идеология (коммерческое кино и телевидение, реклама и товарная пропаганда) погружает зрителей в этот тип означивания подобно религиозному и невротическому дискурсам: в таких системах верований буквально все «наполнено смыслом», что укрепляет привязанность к ним» (92-93).

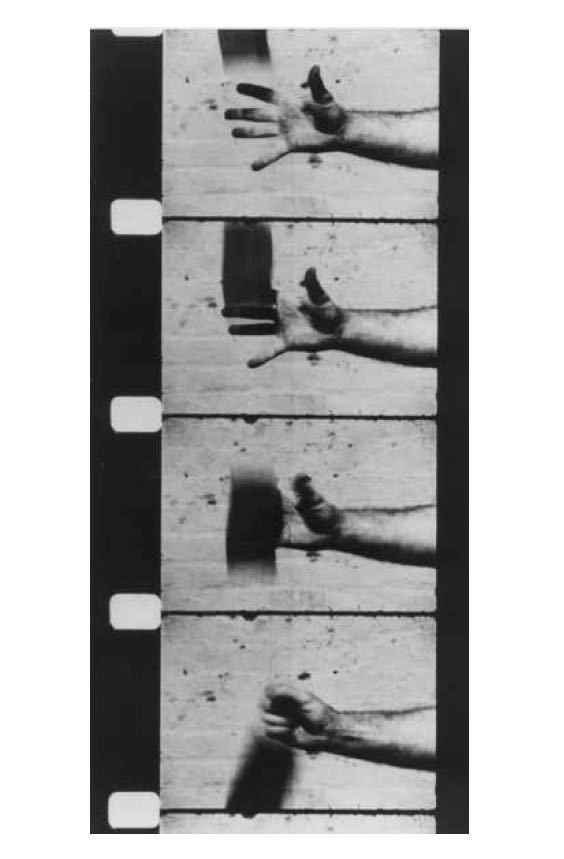

Таким образом, Бухло показывает, как новые медиа производят старый эффект фидеизма и с легкостью оказываются проводником новой веры в искусство. Именно поэтому его анализ столь внимателен и скрупулезен к медиальным носителям художественных практик. Рассматривая новые материалы для скульптуры (Майкл Эшер), потребность обращения минималистов и концептуалистов к кино (Дэн Грэм, Ричард Серра), логичность перехода от живописи к практике деколлажа (Жак Вилльгле), Бухло развивает один и тот же мотив: как вырвать уже привычную форму из ловушки медиальной обусловленности и вытекающей из нее инертности взгляда публики? Наиболее ярким здесь представляется случай Ричарда Серры, который своими экспериментальными фильмами проявил гегемонию гуманистической перспективы. Тогда как «в традиционных драме или фильме взгляд всегда направлялся антропоморфной иерархией», в фильмах Серры «между актером и зрителем не возникает субъект-объектных отношений — зритель воспринимает физиологическую активность через оптическую рамку, не выходящую за пределы его или ее собственного физиологического самовосприятия, якобы расширенного кинематографически» (482-483). Здесь проявляется основной элемент аналитического метода Бухло — современная художественная практика необходимо вовлечена в игру репрезентаций и её критическая позиция не может заключаться в простом отказе от изображения (пользуясь формулировками У. Дж. Т. Митчелла, Бухло вовсе не впадает в риторику иконоборчества). Задача заключается в том, чтобы перенаправить эффект иллюзионизма, то есть сделать видимое видимым иначе.

Для достижения этой цели не обязательно прибегать за помощью к радикальному эксперименту — порой достаточно переместить общедоступные объекты из одного пространства в иное, как показывает случай Ханса Хааке, одна из работ которого представляет собой перенос информации и фотографий из публичной библиотеки в здание музея. Неприятие, отказ, которые вызвал подобный простейший и прямолинейный жест, свидетельствуют о репрессивной логике институций, которые предписывают четко заданные диспозиции существования информационного объекта. Но кроме очевидной политизации (так проект Хааке «Мане — Проект‘74» прослеживал фактическую историю смены владельцев картины Мане, согласно чему становилось ясно, что один из председателей совета попечителей музея был гитлеровским министром экономики, что проливало неожиданный свет на функционирование культурных объектов в послевоенной Германии) эта ситуация показала, насколько исторически детерминирована классическая искусствоведческая риторика.

«Творчество Хааке всегда ругали те критики-гуманисты, которые пытались оживить универсалистские идеи о роли художника как поставщика утерянных ценностей субъективности, идентичности, креативности и культурной памяти, а также критики, подчеркивающие уникальную способность художника возрождать и продолжать историю буржуазной культуры. … Эти критики утверждают, что у работ Хааке слишком обыденная проблематика и что они не способны порождать тот тип визуального и когнитивного удовольствия, которое мы якобы получаем от остального искусства, что его строгая приверженность документальным фактам и политической тематике, а также квазижурналистское собирание общедоступной информации делает их непригодными для возвышенного эстетического опыта» (249-250).

«Визуальное и когнитивное удовольствие» — вот, пожалуй, один из главных объектов критики исследовательской программы Бухло. Его книга скрупулезно пишет историю того, как категория «удовольствие» превращается из невинного требования всякого зрителя к художнику в политически и экономически детерминированную доксу, в отношении которой публика (=потребитель) совершенно несознательна. Но подобного рода несознательность не делает эту аудиторию безответственной к потребляемому ей культурному продукту, на что перманентно указывает текст книги «Неоавангард и культурная индустрия» своей предельной требовательностью к читателю. Так Бухло — окольными путями и с другой стороны —