Утвердительная сила желания

В литературе ХХ столетия есть целый ряд текстов, которые удерживают читателя на дистанции, воплощая собой одновременно нестерпимо перверсивный жест, вместе с этим завёрнутый в герметичную интеллектуальную пленку, которая остужает шоковый эффект прочтения. Гораздо меньше текстов, которые подбираются к предельным темам, предлагая опыт насыщенно тактильный (как будто книга могла бы источать запахи, обжигать, наносить порезы), но и безличный, опустошающий любые попытки психологических проекций и (ли) повествовательных уплощений. В таких редких произведениях дистанция словно утраивается: к трансгрессии и философской непроницаемости добавляется растерянность путника в пустыне текста, который на каждом шагу и с каждой страницей отдаляет горизонт приближения к успокоительному пониманию. Членораздельная речь ветвится, создавая узоры-лабиринты, из которых найти выход удастся не каждому. Лишь беспокойство разодранной раны-табу не отпускает, рука не перестает нервно содрогаться, листая страницу за страницей, а

«Но термин кошмар здесь не имеет смысла, поскольку отсылает лишь к минувшему сну, к воспоминанию о сновидении и, следовательно, к расстоянию, которое сознание давешнего сновидца полагает между собой и тем, что было его сном. Здесь же не видно никого, кто, увидев сон, мог бы сказать о нем: это был кошмар. Видна лишь Пустыня, заключенная в пустую комнату, в помещение, целиком и полностью определяемое наличием этих высоких окон без занавесок, Пустыня, одержимая шевелением субстанции, к которому, хотя его закон и не выявить, можно подступиться через образ кишения. Отсюда, несомненно, и стоило бы начинать. Следовало бы сказать: оно кишит, даже если потом придется уточнить природу этого оно» (с. 144-145).

Во Франции эта книга Луи-Комбе вышла почти в одно время с «Либидинальной экономикой» Ж.-Ф. Лиотара (1974) и одновременно с «Анти-Эдипом» Делёза/Гваттари (1972). (Не менее символичен почти синхронный выход книг Луи-Комбе и Лиотара на русском в переводах В. Лапицкого.) Вряд ли между писателем и этими философами произошло перекрестное опыление, но порой совпадение мотивов, методов и средств в проработке логики той силы, которая в последствии станет известна как утвердительная сила желания, поражает. Если Д/Г и Лиотар пытались выстроить онтологию желания как ресурса, полностью преодолевающего всякую негативность, в пределах теории (пусть и граничащей подчас с экспериментальным письмом), то аналогичная цель направляет письмо в «Цеце».

«Я начинала провидеть и другие возможности, другое предназначение — словно речь шла о том, чтобы возвысить инстинкт до уровня некой мистики и превратить проявления биологического автоматизма в элементы культа. Именно это, как стало понятно позже, я подразумевала, когда повторяла: научись, научись же наконец желать…» (с. 30).

Повествование от женского лица (в первой части диптиха) не случайно и тоже причудливым образом пересекаются с проработкой сюжета о количестве n полов у Д/Г. В тексте Луи-Комбе становление проходит по материнскому телу, затрагивая ребенка, с которым уже не просто мать совершает различные действия (и уместен ли здесь ярлык «перверсия» — большой вопрос), но они оба растворяются в открытой бездне, трещина которой проходит через всё женское тело.

«В отдаленных устоях своего бытия мой рот смыкался с маткой. От губ лица до губ вагины я была всего лишь одиноким ртом среди бездны — бесконечной способностью впитывать, чистой возможностью поглощать» (с. 63).

Сила поглощения ожидает и читателя, которому не суждено перевести дыхание при переходе от первой части текста ко второй. «Цеце» — это воплощение безумия затягивающего словно в болото повествования, которое разрезается цезурой: вторая часть не достраивает или опровергает первую, но радикально меняет масштаб настроенной оптики чтения. Теперь вместо материнской плоти «есть только почва, кишащая, кишмя кишащая, которая кишит изнутри, хотя изнутри препровождает здесь к простой поверхности» (с. 150). «Великая эфемерная пленка», о которой два года спустя заговорит Лиотар, согласует свой импульс с письмом Луи-Комбе, стилистически вычищенным, но оставляющим следы либидинальных конвульсий на всех поверхностях, с которыми соприкоснется.

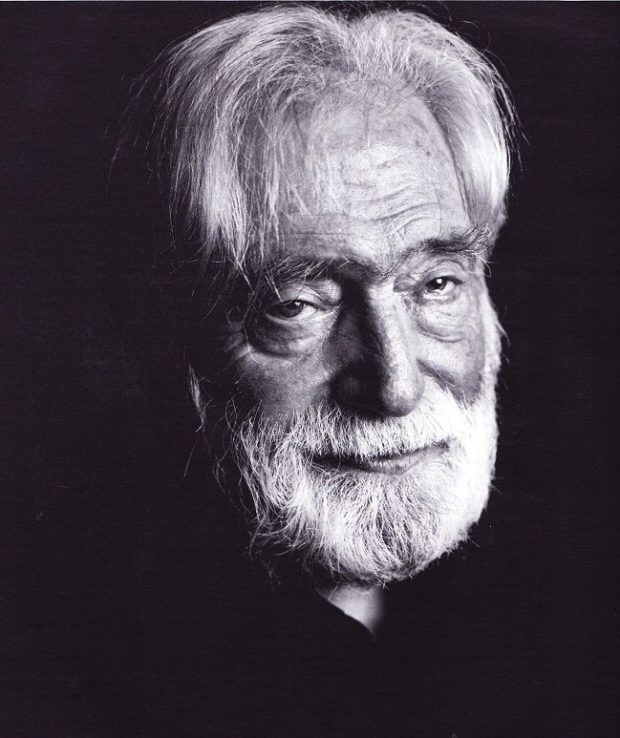

Уже выходивший на русском языке сборник прозы Луи-Комбе «Черный пробел», где были представлены тексты разных лет (1980, 1995, 2004, 2010), позволил тогда высказать предположение, что хронологическое движение писательского маршрута этого француза обратно пропорционально степени радикализма его текстов, их балансировании на грани (це-це). Чем дальше — тем площе, сложилось впечатления от их прочтения. В том сборнике именно самая ранняя повесть («Пробел» (1980)) производит сильнейшее впечатление и дает толчок для мысли о том специфическом типе модернизма, который предлагает в своих текстах Луи-Комбе. «Цеце» укрепляет в этом предположении, но и существенно расширяет представление о возможностях письма как такового. В отличие от «Пробела», который пугает своей затягивающей однородностью (темы) пустоты, «Цеце» — это парадоксальный диптих, который вводит в смятение все органы чувств своей асимметричностью. Первая часть — это липкая, провоцирующая приступы тошноты пленка-поверхность, по которой порой стекают не то смыслы, не то следы физического контакта (кого с кем? отдельный вопрос). Женское/материнское, которым насыщенна эта часть, обволакивает избытком плоти. Вторая часть — нечто не просто иное по формату или образному ряду, но скорее смена режима четкости при одновременной смене предмета поиска. Первая часть — это предельное приближение к телу (желания), вторая — к пространству (мысли о нем).

Но цель все та же: «Ах! Богоматерь Мух, сделай что-нибудь, чтобы утвердилось и удержалось желание поэнергичней!» (с. 183).