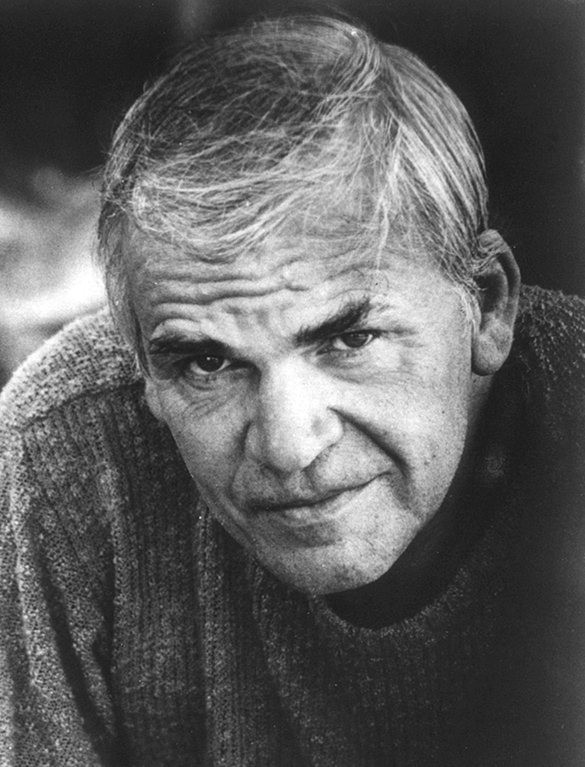

Милан Кундера. Похищение Запада, или Трагедия Центральной Европы

Эссе Милана Кундеры Únos Západu aneb tragédie střední Evropy было опубликовано 40 лет назад, в 1983 году. Его блестящий русский перевод вышел в 1985 году в журнале «Проблемы Восточной Европы» и до сих пор существовал в электронной версии только как неудобочитаемый скан журнальных страниц с некопируемым текстом. В течение последних четырёх дней, когда российские интеллектуалы рассказывали о наследии ушедшего Кундеры, они по этой причине ссылались на любительский, грубый, выполненный с английского (а не чешского оригинала) перевод этого ключевого для современной России публицистического текста писателя.

Мы перепечатали перевод 1985 года и публикуем его здесь. Авторские примечания, в оригинальной чешской печатной публикации располагавшиеся внизу каждой страницы и по замыслу автора, очевидно, читавшиеся параллельно с чтением текста, мы были вынуждены вынести в его конец. Для удобства чтения советуем открыть страницу одновременно в двух вкладках или окнах: на тексте и на примечаниях — чтобы при чтении переключаться между ними, а не листать страницу вниз и вверх.

Имя автора этого прекрасного перевода мы, увы, найти не смогли — и потому вместо подписи хотим опубликовать эпиграфом любопытный абзац, который главный редактор бюллетеня «Век XX и мир» в 1992 году написал о Ларисе и Франтишке Сильницких, издателях журнала «Проблемы Восточной Европы», в котором перевод напечатали:

Остаётся, однако, нерешённой человеческой загадкой: для чего двое американцев, двое чешских эмигрантов уже более десяти лет продолжают на русском языке журнал о проблемах, которых мы в России в упор не желаем видеть?

I

В ноябре 1956 года, незадолго перед тем как артиллерийский огонь сровнял с землёй здание Венгерского Телеграфного Агентства, его директор отправил отчаянную телеграмму, известив мир о начале русского наступления на Будапешт. Послание кончалось словами: «Мы умрём за Венгрию и за Европу».

В чём смысл этой фразы? Она, безусловно, означала, что русские танки угрожают Венгрии, а тем самым и Европе. Но какого рода угроза нависла над Европой? Разве русские танкисты собирались пересечь венгерские границы и продвинуться дальше на Запад? Нет. Директор Венгерского Телеграфного Агентства имел в виду, что русские, атакуя Венгрию, атаковали Европу. Он был готов умереть за то, чтобы Венгрия оставалась Венгрией и европейской страной.

Хотя смысл этой фразы абсолютно ясен, она продолжает интриговать нас. Действительно, скажем, во Франции, или в Америке привыкли думать, что вторжение поставило под угрозу не Венгрию и не Европу, а политический режим. Никто не сказал бы, что опасности подверглась Венгрия как таковая и, тем более, не понял бы, почему венгр перед лицом смерти обратился к Европе. Разве Солженицын, разоблачая коммунистическую тиранию, говорит о Европе как о высшей ценности, за которую стоит отдать жизнь?

Нет. «Умереть за свою страну и за Европу» — такая мысль не может прийти в голову москвичу или ленинградцу, но именно так могут подумать в Будапеште или Варшаве.

II

Что же означает Европа для венгра, чеха, поляка? На протяжении тысячелетия эти народы принадлежали к той её части, которая развивалась в лоне римско-католической церкви, были участниками всех этапов её истории. Для них само слово «Европа» — не географический феномен, а духовное понятие и является синонимом слова «Запад». Как только Венгрия перестаёт быть европейской, то есть западной страной, она насильственно отрывается от собственной судьбы и от собственной истории, теряет своё неповторимое лицо, самую сущность национального тождества.

«Географическая Европа», простирающаяся от Атлантического океана до Урала, всегда делилась на две самостоятельно развивающиеся половины. Одна из них была связана с Древним Римом и католической церковью, другая — с Византией и православием. После 1945 года граница между двумя Европами сместилась на несколько сот километров на запад, и страны, всегда причислявшие себя к Западу, вдруг оказались на Востоке. [1]

Сложившаяся в Европе после войны обстановка была различной в западной, восточной и центральной её частях. Наиболее сложной оказалась ситуация в центральной Европе, принадлежащей в культурном отношении к Западу, а в политическом — к Востоку.

Противоречия Европы, которую я называю Центральной, помогают понять, почему на протяжении последних тридцати пяти лет именно здесь находился эпицентр европейской драмы: великая венгерская революция в 1956 году и её кровавое подавление; «пражская весна» и оккупация Чехословакии в 1968 году; польские восстания 1956, 1968, 1970 годов и в наши дни. По драматизму и историческому значению ни одно событие тех лет в «географической Европе» — ни на Западе, ни на Востоке — не может сравниться с этим непрерывным рядом восстаний в Центральной Европе. Каждое из них поддерживало почти всё население. В каждом случае режим не продержался бы и трёх часов без поддержки России. В этом свете уже нельзя считать пражские или варшавские события эпизодами драмы Восточной Европы, советского блока или коммунизма. Речь идёт о драме Запада, той его части, которая была похищена, перемещена и подвергнута идеологической обработке, но вопреки всему упорствует в защите своей сущности, в сохранении своего лица.

Внутренняя сущность и цивилизация нации отражается и воплощается в творениях разума — в том, что называют культурой. Если народу или цивилизации угрожает гибель, роль и интенсивность культурной жизни нарастают до тех пор, пока сама культура не становится живой силой и ценностью, вокруг которой сплачивается народ. Именно поэтому культурное наследие и творческие усилия современников играли столь существенную, решающую роль во всех революциях в Центральной Европе. Значение культуры здесь было гораздо более важным, чем в любом другом массовом движении в Европе, его можно назвать определяющим. [2]

Первыми выступили с резкой критикой режима и проложили путь к взрыву 1956 года венгерские писатели, объединившиеся в группу, названную именем поэта-романтика Шандора Петёфи. Театр, кино, литература и философия перед 1968 годом, в конечном счёте, привели к раскрепощающей «пражской весне». Запрещение пьесы Адама Мицкевича, величайшего польского поэта-романтика, вызвало знаменитое восстание польских студентов в 1968 году. Счастливый союз культуры и жизни, творческих свершений и массовых движений отметил революции Центральной Европы неповторимой красотой, которая всегда будет притягивать переживших ту эпоху.

III

Нам могут сказать: «Мы признаём, что страны Центральной Европы защищают свою сущность, своё лицо, но их ситуация не уникальна. В аналогичном положении находится и Россия, ибо и её сущность и своеобразие находятся под непосредственной угрозой. Значит, не Россия, а коммунизм лишает народы их сущности. Больше того, первой жертвой коммунизма становится русский народ. Правда, русский язык душит языки других народов советской империи, но это происходит не потому, что сами русские хотят «русифицировать» других. Дело в том, что советская бюрократия — глубоко ненациональная, антинациональная и наднациональная — нуждается в средстве для объединения своего государства».

Я понимаю логику таких рассуждений. Понятно и неловкое положение русских, опасающихся как бы их излюбленное отечество не спутали с ненавистным коммунизмом.

Но нужно понять и поляка. Его родину на протяжении двух столетий (если не считать краткого периода между двумя мировыми войнами) угнетает Россия. Всё это время поляки подвергаются русификации. С невероятным упорством и такой же непреклонностью их вынуждают согласиться стать русскими.

В Центральной Европе, являющейся восточной границей Запада, все с особой остротой ощущают опасность русского могущества. Это относится не только к полякам. Франтишек Палацкий, выдающийся чешский историк и политик XIX века, обратился в 1848 году с письмом к революционному парламенту Франкфурта. В этом знаменитом послании он доказывал необходимость сохранения Габсбургской империи как единственного оплота против России, против «государства, которое, уже сегодня достигнув невероятных размеров, накапливает силы в масштабах, недоступных ни одной из западных стран». Палацкий предупреждал об империалистических амбициях России, о её стремлении стать «всемирной монархией», что означало стремление к мировому господству. «Всемирная русская монархия, — писал Палацкий, — стала бы страшным и неописуемым бедствием, безмерным и безграничным бедствием».

Палацкий считал, что Центральная Европа должна быть семьёй равных народов, отношения между которыми строились бы на взаимном уважении и стремлении защитить своё сильное, единое государство. При этом каждый народ культивировал бы собственные национальные черты, свою неповторимую индивидуальность. Притягательность и влияние этой мечты, которой так и не суждено было сбыться в полной мере, сохраняются до сих пор. Центральная Европа стремилась стать уменьшенным вариантом самой Европы во всём её культурном многообразии, маленькой архиевропейской Европой, моделью Европы, построенной по принципу «максимум многообразия при минимуме жизненного пространства». Как же было не ужаснуться Центральной Европе, столкнувшись с Россией, исповедующей противоположный принцип «минимум многообразия при максимуме жизненного пространства»?

Воистину, ничто не может быть более чуждым Центральной Европе с её одержимостью многообразием, чем Россия, одержимая идеей единообразия, стандартизации и централизации, решимостью превратить все народы своей империи — украинцев, белорусов, армян, латышей, литовцев и прочих — в единый русский народ, или, как принято выражаться в нашу эпоху всеобщей мистификации слова, в «единый советский народ». [3]

Итак, снова возникает вопрос: «Является ли коммунизм отрицанием русской истории или её свершением»?

Безусловно, коммунизм является и отрицанием русской истории (например, отрицанием религиозности России), но и её свершением (свершением тенденций к централизации власти и империалистических мечтаний).

Первый аспект — аспект разрыва непрерывности — с особой остротой ощущается в самой России. Но порабощённые страны сильнее ощущают второй аспект — аспект непрерывного хода русской истории. [4]

IV

Но, может быть, я слишком резко противопоставляю Россию западной цивилизации? Может быть, Европа, хотя и поделённая на Восток и Запад, всё ещё представляет собой единое целое с общими корнями в древнегреческом и

Конечно, это так. Больше того, на всём протяжении XIX века Россия тяготела к Европе, сближалась с ней. Влечение было взаимным. Рильке объявил Россию своей духовной отчизной. Никто не избежал влияния великих русских романов, ставших неотъемлемой частью общего культурного наследия Европы.

Да, всё это верно. Великий союз культур двух частей Европы никогда не изгладится из памяти европейцев. [5] Но не менее верно и то, что русский коммунизм пробудил в России старые антизападные настроения и обратил их против Европы.

Однако моя тема — не Россия, и я не намерен разбираться в её сложных хитросплетениях, которые, к тому же, мне не очень хорошо известны. Я просто хочу лишний раз напомнить, что на восточной границе Запада больше, чем где бы то ни было на Земле, Россия воспринимается не как европейская держава, а как обособленная, иная цивилизация.

В своей книге «Родной дом» Чеслав Милош пишет об этом феномене. В XVI и XVII веках поляки воевали с русскими «на дальних подступах. Никто особенно не интересовался русскими… Поляки ощущали Россию как обширное пустое пространство на востоке и считали, что она находится „где-то там“, за пределами мира». [6]

Казимир Брандыс в «Варшавском дневнике» приводит интересный рассказ о встрече польского писателя с Анной Ахматовой. Поляк жаловался — запретили все его книги. Анна Андреевна перебила его: «А в тюрьму вас сажали?» — «Нет». — «Но из Союза писателей вас, по крайней мере, исключили?» — «Нет». — «Так на что же, собственно говоря, вы жалуетесь?» Ахматова была искренне поражена.

Брандыс замечает:

«Это типичные русские утешения. Ничто не кажется им страшным в сравнении с судьбой России. Но для нас эти утешения не имеют никакого смысла. Судьба России не является частью нашего мироощущения, она чужда нам, мы за неё не в ответе. Она давит на нас, но не является частью нашего наследия. Примерно так же я реагировал на русскую литературу. Она пугала меня. Поныне меня ужасают некоторые рассказы Гоголя и все произведения Салтыкова-Щедрина. Я бы предпочёл не знать этот мир, не знать о его существовании».

Брандыс, конечно, не отрицает художественной ценности творчества Гоголя, он говорит лишь об ужасе отображённого им мира. Пока мы находимся вне этого мира, он чарует и притягивает, но, смыкаясь вокруг нас, тут же являет свою ужасающую чуждость. Не знаю, хуже ли этот мир нашего, но уверен, что он иной. Россия знает иную (большую) меру несчастья, иное представление о пространстве (пространстве, столь обширном что заглатывает целые народы), иное чувство времени (времени, преисполненного медлительности и терпения). Там иначе смеются, живут и умирают.

Именно поэтому народы стран Центральной Европы ощущают перемену, происшедшую в их судьбе после 1945 года, не только как политическую катастрофу, но и как нападение на их цивилизацию. Глубочайший смысл их сопротивления заключается в борьбе за сохранение своей сущности или, говоря иными словами, за сохранение своей принадлежности к западному миру. [7]

V

Никто в наши дни не питает иллюзий в отношении режимов стран — сателлитов России. Но мы забываем об их основной трагедии: эти страны исчезли с карты западного мира.

Как могла такая пропажа остаться незамеченной? Причина заключена в самой Центральной Европе.

История поляков, чехов, словаков, венгров была бурной и неровной. Их традиции государственности были менее прочными и менее последовательными, чем у более крупных народов Европы. Зажатые между немцами и русскими, народы Центральной Европы истощали свои силы в борьбе за выживание и сохранение родного языка. Европа никогда не ощущала своего полного единства с ними, и эти народы всегда оставались наименее известной и наиболее уязвимой частью Запада, скрытой, к тому же, завесой их странных и труднодоступных языков.

Австрийская империя имела хороший шанс превратить Центральную Европу в сильное объединённое государство. К сожалению, австрийцы сами разрывались между ярым пангерманским национализмом и собственной миссией в Центральной Европе. Им не удалось создать федерацию равных народов, и их неудача стала несчастьем для всей Европы. Недовольные народы Центральной Европы взорвали Австрийскую империю в 1918 году, не понимая, что, при всех недостатках, она совершенно незаменима. После первой мировой войны Центральная Европа была превращена в регион небольших слабых государств, уязвимость которых сделала возможными вначале завоевания Гитлера, а затем триумф Сталина. Возможно, по этой причине центральноевропейские страны всегда ассоциируются в памяти Европы с источником опасных конфликтов.

Честно говоря, мне думается, беда Центральной Европы в том, что я называю «идеологией славянского мира». Я умышленно употребляю слово «идеология», ибо речь идёт всего лишь об образчике политической мистификации, изобретённом в XIX веке. Чехи, несмотря на суровые предупреждения самых уважаемых лидеров, охотно прибегали к «славянской идеологии», наивно полагая, что она защитит их от германской агрессивности. С другой стороны, русские не отказывали себе в удовольствии пользоваться ею для оправдания собственных империалистических амбиций. «Русские любят называть всё русское славянским, чтобы потом можно было назвать всё славянское русским», — заявил видный чешский писатель Карел Гавличек в 1844 году, пытаясь предостеречь своих соотечественников против неразумного, невежественного и восторженного русофильства. Чехи были невежественны относительно России, так как на протяжении тысячелетия не входили с ней в прямой контакт. Несмотря на родство языков, чехи и русские никогда не имели ничего общего ни в истории, ни в культуре. С другой стороны, отношения между поляками и русскими всегда были не чем иным, как борьбой не на жизнь, а на смерть.

Джозефа Конрада раздражал ярлык «славянская душа», который часто пытались приклеить ему и его книгам

Тем не менее идея славянского мира стала общим местом мировой историографии. Раздел Европы после 1945 года, объединивший этот воображаемый славянский мир (включая бедных венгров и румын, которые даже не говорят на славянских языках — но кого смущают такие пустяки?), показался поэтому почти естественным решением проблемы.

Так что же, Центральная Европа сама виновата в том, что Запад не заметил её исчезновения?

Не совсем так. В начале нашего века Центральная Европа, несмотря на политическую слабость была великим, может быть, величайшим культурным центром. Правда, роль Вены, города Фрейда и Малера, охотно признаётся и сегодня, но её значение и оригинальность можно по-настоящему понять лишь на фоне других стран и городов в их совместном творческом вкладе в культуру Центральной Европы. Шёнберг и его школа основали двенадцатитональную систему, а венгр Бела Барток, один из величайших музыкантов XX века, сумел открыть последнюю оригинальную возможность в музыке, основанную на тональном принципе. Гениальные романы Кафки и Гашека стоят в одном ряду с произведениями венцев Мюзиля и Броха. Культура негерманоязычных стран стала ещё более динамичной после 1918 года, когда Прага дала миру новаторские идеи структурализма и Пражского лингвистического кружка. [9] В Польше великая тройка — Витольд Гомбрович, Бруно Шульц и Станислав Виткевич — предвосхитили европейский модернизм 1950-х годов, особенно в области так называемого театра абсурда.

Возникает вопрос: «Был ли весь этот творческий взрыв просто географическим совпадением? Или он коренился в давней традиции, в общей истории? Другими словами, — составляет ли Центральная Европа подлинный культурный конгломерат с собственной историей, и, если такой конгломерат существует, можно ли определить его географически? Где проходят его границы?»

Бессмысленно пытаться эти границы очертить. Центральная Европа — не государство, а культура, судьба. Её воображаемые границы изменяются в зависимости от исторической ситуации.

Например, уже к середине XIV века Карлов университет в Праге собрал чешских, австрийских, баварских, саксонских, польских, литовских, венгерских и румынских интеллектуалов — профессоров и студентов. Так зародилась идея международного сообщества, в котором каждый народ сохранял бы право на собственный язык. И действительно, под косвенным влиянием этого университета, ректором которого одно время был религиозный реформатор Ян Гус, Библия была переведена на венгерский и румынский языки.

Исторические ситуации сменяли одна другую: гуситская революция; венгерский ренессанс во времена Матиаша Корвина и его международное влияние; подъём Габсбургской империи как союза трёх независимых государств (Чехии, Венгрии и Австрии); войны против Турции, контрреформация XVII века. В эту эпоху своеобразный характер культуры Центральной Европы внезапно проявился в пышном расцвете барочного искусства, объединившего обширный регион, простиравшийся от Зальцбурга до Вильно. На карте Европы барочная Центральная Европа, характеризовавшаяся преобладанием иррационального и господствующим положением визуальных форм искусства и, особенно, музыки, стала полюсом, противоположным классицистической Франции, характеризовавшейся преобладанием рационального и господствующим положением литературы и философии. Именно в барочном периоде следует искать истоки бурного расцвета центральноевропейской музыки, которая — от Гайдна до Шёнберга, от Листа до Бартока — сконцентрировала в себе развитие всей европейской музыки.

В XIX веке национальные распри поляков, венгров, чехов, словаков, хорватов, словенцев, румын, евреев противопоставили одни народы другим, но, несмотря на эготизм, изолированность и отчуждённость, они переживали один и тот же великий экзистенциальный опыт — опыт нации, выбирающей между существованием и небытием, или, иными словами, между сохранением подлинной национальной жизни и ассимиляцией, растворением в большом народе. Даже австрийцы, принадлежавшие к господствующей нации империи, не избежали необходимости такого выбора. Им пришлось выбирать между австрийской и германской сущностью. Эта проблема не обошла и евреев. Отвергнув ассимиляцию, сионизм (тоже зародившийся в Центральной Европе) избрал тот же путь, что и другие её народы.

XX век стал свидетелем иных исторических событий, иных ситуаций: падение Австрийской империи, русская аннексия и длительный период восстаний в Центральной Европе, которые являются всего лишь огромной ставкой в игре с неизвестным исходом.

Итак, Центральную Европу можно определить и очертить не политическими границами, которые нереальны и подвержены частым вторжениям, завоеваниям и оккупациям, а великими общими событиями, которые собирают народы и

VII

Родители Фрейда были выходцами из Польши, но сам он провёл детство в Моравии, ныне входящей в состав Чехословакии. Там же провели детские годы Эдмунд Гуссерль и Густав Малер. Семья венского романиста Джозефа Рота эмигрировала из Польши. Великий чешский поэт Юлиус Зейер родился в Праге в немецкоязычной семье и стал чехом по собственному выбору. С другой стороны, родным языком Германа Кафки был чешский, а его сын Франц выбрал немецкий язык. Писатель Тибор Дери, ставший центральной фигурой венгерской революции 1956 года, происходил из

Все перечисленные в предыдущем абзаце — евреи! Воистину, ни одна другая часть земного шара не испытала столь глубокого влияния еврейского гения. Чужие везде и повсюду дома, стоящие над национальными распрями, евреи в XX веке сыграли роль главного космополитического, объединяющего элемента Центральной Европы, стали её интеллектуальным цементом, средоточием её духа, творцами её духовного единства. Вот почему мне так дорого еврейское наследие и я держусь за него с такой страстью и ностальгией, как если бы оно было моим собственным.

Еврейский народ так дорог мне ещё и потому, что в его судьбе сконцентрировалась, отразилась и нашла свой символический образ судьба Центральной Европы. Что такое Центральная Европа? Неясно ограниченная зона между Россией и Германией, заселённая малыми народами. Я подчёркиваю слова: малыми народами. А кто такие евреи, если не малый народ, не воплощение малого народа? Евреи — единственный малый народ всех времён, переживший империи, выдержавший сокрушительную поступь истории.

Но что такое малый народ? По моему собственному определению, малым является народ, самое существование которого может быть в любой момент поставлено под угрозу. Малый народ может исчезнуть с лица Земли, и он это знает. Француз, русский или англичанин не привык задаваться вопросом о выживании своего народа. Их гимны поют о величии и вечной славе. Польский же гимн начинается словами: «Ещё Польша не погибла…»

Центральная Европа как семья малых народов имеет собственное видение мира, основанное на глубоком недоверии к истории. Обожествлённая Гегелем и Марксом История как воплощение Разума, который судит нас и определяет нашу судьбу — это история завоевателей. Народы Центральной Европы завоевателями не являются. Они неотделимы от европейской истории и не могут существовать вне её, но по несправедливости истории являются её жертвами и изгоями. Именно такой освобождённый от иллюзий взгляд на историю и является источником культуры народов Центральной Европы, их мудрости и «духа несерьёзности», насмехающегося над величием и славой. «Никогда не забывайте, что только противостоя истории как таковой, мы можем оказать сопротивление истории наших дней». Я с радостью начертал бы это изречение Витольда Гомбровича на всех вратах в Центральную Европу.

В этом регионе, населённом малыми народами, которые «ещё не погибли», уязвимость Европы, всей Европы, проявилась более наглядно, чем где бы то ни было. Фактически в современном мире, когда сила всё более сосредотачивается в руках нескольких больших государств, все европейские народы рискуют стать малыми народами и разделить их судьбу. В этом смысле судьба Центральной Европы предвосхищает судьбу Европы в целом и центральноевропейская культура приобретает колоссальное значение. [10]

Достаточно прочесть величайшие романы, созданные в странах Центральной Европы. В романе Германа Броха «Лунатики» история предстаёт в виде процесса постепенного разрушения ценностей. Роберт Мюзиль в романе «Человек без достоинств» рисует общество, которое пребывает в состоянии эйфории, не осознавая, что завтра погибнет. В книге Ярослава Гашека «Бравый солдат Швейк» притвориться идиотом — последний возможный способ сохранить свободу. Кафкианские видения говорят о мире без памяти, о мире, который придёт после исторического времени. [11] Все великие произведения центральноевропейского искусства XX века вплоть до наших дней можно рассматривать как долгие размышления о возможном конце европейской цивилизации.

VIII

Сегодня Россия поработила всю Центральную Европу, кроме Австрии, которая — случайно, а не закономерно — сохранила независимость, но, вырванная из центральноевропейского окружения, утратила большую часть своей неповторимой индивидуальности и всё своё былое величие. Исчезновение очага европейской культуры, безусловно, явилось одним из важнейших событий века для всей западной цивилизации. И я повторяю свой вопрос: «Как могло случиться, что такое событие прошло незамеченным и осталось безымянным?»

Ответ прост. Европа не заметила его потому, что больше не воспринимает своё единство как единство культуры.

На чём же зиждится европейское единство?

В средние века оно было основано на общей религии. В нашу эпоху, когда средневековый Бог превратился в «скрытое божество» (Deus Absconditus), религия выбыла из игры, уступив дорогу культуре, ставшей выражением высших ценностей, по шкале которой европейцы осознают себя, определяют себя и идентифицируют себя как европейцев.

Наш век стал свидетелем ещё одной перемены, не менее важной, чем та, что отделила средние века от современной эры. Точно так же, как Бог в давние времена уступил дорогу культуре, сейчас уступает дорогу и культура.

Но чему и кому? Какой набор высших ценностей сможет объединить Европу? Технические достижения? Рынок? Средства массовой информации? (Заменит ли великий журналист великого поэта?) [12] Может быть, политика? Но какая политика? Правая или левая? Существует ли ещё различимый общий идеал, который стоял бы над столь же неразумным сколь и непреклонным манихейством левых и правых? Будет ли это принцип терпимости, уважения к верованиям и идеям других народов? Но не станет ли такая терпимость бессмысленной и бесполезной, раз она больше не защищает богатый творческий потенциал или набор плодотворных идей? Или отречение культуры следует рассматривать как своего рода избавление, перед которым все мы должны исступлённо преклонить колени? Может быть скрывшееся божество вернётся, чтобы заполнить вакуум и явить себя людям? Не знаю, ничего не знаю об этом. Знаю только, что культура отступила.

IX

Франц Верфель провёл первую треть жизни в Праге, вторую — в Вене и последнюю — в эмиграции, сначала во Франции, затем в Америке. Вот вам типичная биография человека из Центральной Европы. В 1937 году он с женой — знаменитой Альмой, вдовой Малера, приехал в Париж по приглашению Международного института интеллектуального сотрудничества при Лиге Наций для участия в конференции «Будущее литературы». Выступление Верфеля было направлено не только против гитлеризма, но и против угрозы тоталитаризма вообще, против идеологического и журналистического бездумия нашего времени, стоящего на грани разрушения культуры. Он закончил доклад предложением, которое, как ему казалось, могло остановить этот дьявольский процесс. Верфель предложил создать Всемирную Академию поэтов и мыслителей. Ни при каких обстоятельствах члены её не должны были назначаться правительствами. Единственным критерием выборов в Академию должна была стать ценность трудов. Академия должна была насчитывать от 24 до 40 членов — величайших писателей мира. Задачей Академии, стоящей вне политики и пропаганды, должно было стать «противодействие политизации и варваризации мира».

Предложение не только отвергли — над ним открыто потешались. Конечно, оно было наивным, страшно наивным. В абсолютно политизированном мире, где художники и мыслители были уже неизлечимо «преданы идее», политически ангажированы, такая независимая академия не могла быть создана. Не выглядела ли бы она смешно, как некая ассамблея благородных душ?

Однако это наивное предложение представляется мне весьма трогательным, ибо свидетельствует об отчаянной потребности вновь обрести моральный авторитет в мире, лишённом ценностей, о страстном желании услышать безмолвный глас культуры, голос Поэта и Мыслителя. [13]

По ассоциации эта история вызывает воспоминание об утре, когда полиция, разгромив квартиру моего друга, видного чешского философа, конфисковала тысячу страниц его философской рукописи. Вскоре после этого мы гуляли по улицам Праги и спустились с Градчан, где жил мой друг, к Кампе, пересекли мост Манеса. Он пытался обратить всё в шутку: «как в полиции расшифруют его философскую тарабарщину, малопонятную для непосвящённых?» Но шутки не могли смягчить боль, восполнить потерю десятилетнего труда (рукопись была в одном экземпляре).

Мы говорили о возможности направить открытое письмо за границу, поднять международный скандал. Нам было абсолютно ясно, что письмо следует адресовать не организации или государственному деятелю, а человеку, стоящему над политикой, представляющему неоспоримые моральные ценности, признанному всеми в Европе. Другими словами, крупному деятелю культуры. Но кто этот человек?

И вдруг мы поняли, что такой фигуры не существует. Конечно, были великие художники, драматурги и музыканты, но они утратили привилегированное положение в обществе, перестали быть моральными авторитетами, которых Европа признавала бы своими духовными представителями. Культура уже не существовала как законодатель и блюститель высших ценностей.

Мы шли к площади в старом городе, возле которой я тогда жил, почти физически ощущая страшное одиночество, пустоту, вакуум европейского пространства, из которого медленно утекает культура. [14]

X

Последний опыт непосредственных личных контактов между странами Центральной Европы и Западом приходится на период с 1918 по 1938 год. Поэтому в памяти этих стран сохранился образ старого Запада — Запада, где культура была ещё не до конца сломлена.

В этом свете мне хотелось бы подчеркнуть одно немаловажное обстоятельство. Восстания в Центральной Европе были выпестованы не газетами, радио или телевидением, то есть не средствами массовой информации. Они были подготовлены, сформированы и осуществлены романами, поэзией, театром, кино, историографией, литературными журналами, народной комедией и эстрадой, философскими дискуссиями — иначе говоря, культурой. [15] Средства массовой информации, которые в представлении французов и американцев неразрывно связаны с тем, что сегодня подразумевается под словом «Запад», не сыграли никакой роли в этих восстаниях, так как пресса и телевидение в странах Центральной Европы полностью контролировались государством.

Именно поэтому, когда русские оккупировали Чехословакию, они сделали всё возможное, чтобы уничтожить чешскую культуру. [16] Эта карательная акция имела тройной смысл. Во-первых, она ликвидировала центр оппозиции; во-вторых, подрывала самосознание нации, что облегчало поглощение её русской цивилизацией; в-третьих, грубо обрывала современную эру, на протяжении которой культура ещё представляла реализацию высших ценностей.

Третье последствие представляется мне наиболее важным. Действительно, тоталитаристская русская цивилизация является полной противоположностью современному Западу, зародившемуся четыре столетия назад, на заре современной эры, основанной на авторитете мыслящей, сомневающейся личности и художественном творчестве, выражающем её уникальность. Русское вторжение забросило Чехословакию в «посткультурную» эру и оставило её слабой и беззащитной перед русской армией и вездесущим государственным телевидением.

Ещё потрясённый трижды трагичным вторжением в Прагу, я приехал во Францию и попытался объяснить французским друзьям, как была уничтожена культура: «Попытайтесь представить себе! Все литературные и культурные журналы были ликвидированы! Все без единого исключения! Ничего подобного не случалось в чешской истории, даже во время войны, в годы нацистской оккупации».

Французские друзья слушали меня снисходительно и явно испытывали при этом неловкость, причину которой я понял лишь позднее. Когда в Чехословакии ликвидировали журналы, весь народ с болью узнал об этом, ибо событие это имело колоссальное значение. [17] Если бы в Англии или Франции исчезли все литературные журналы, никто и не заметил бы этого, даже их редакторы. В Париже даже в самом культурном обществе на званых обедах обсуждают телевизионные программы, а не литературные обзоры. Ибо культура уже покорилась. Её исчезновение, которое в Праге переживали как катастрофу, потрясение, трагедию, воспринималось в Париже как нечто банальное и незначительное, едва заметное, какое-то «несобытие».

XI

После крушения Австрийской империи Центральная Европа лишилась своих бастионов. Не лишилась ли она и души своей после Аушвица, снёсшего с её карты еврейский народ? И существует ли ещё Центральная Европа после того, как в 1945 году её отторгли от Европы?

Да, творческие её силы и восстания свидетельствуют о том, что Центральная Европа «ещё не погибла». Но если жить означает существовать в глазах любимых, тогда Центральной Европы больше не существует. Точнее, в глазах возлюбленной своей Европы Центральная Европа — всего лишь часть советской империи и больше ничего. Больше ничего.

А почему, собственно, это должно нас удивлять? По характеру политической системы Центральная Европа относится к Востоку, по истории культуры — к Западу. Но поскольку сама Европа теряет культурное своеобразие, она не видит в Центральной Европе ничего кроме политического режима или, другими словами, видит в Центральной Европе только Восточную Европу.

Таким образом, Центральная Европа должна противостоять не только сильному агрессивному соседу, но и безжалостному дуновению времени, уносящему с собой эру культуры. Вот почему в центральноевропейских восстаниях есть нечто консервативное, почти анахроничное. Они отчаянно пытаются вернуть прошлое — прошлое культуры, прошлое современной эры.

Ведь только в такую эпоху, только в мире, сохраняющем культурное измерение, Центральная Европа может защитить свою сущность, быть в глазах любимых тем, чем она действительно является.

Итак, подлинная трагедия Центральной Европы кроется не в России, а в Европе, той самой Европе, которая представляла столь большую ценность для директора Венгерского Телеграфного Агентства, что он готов был отдать за неё жизнь и действительно погиб за неё. Живя за железным занавесом, он и не подозревал, что времена переменились и что в самой Европе Европа больше не воспринимается как ценность. Он и не подозревал, что весть, посланная им за пределы его равнинной страны, покажется старомодной и не будет понята.

Примечания

[1] Ответственность коммунистов стран Центральной Европы, которые после войны столь много сделали для утверждения там тоталитарных режимов, огромна. Но они никогда не преуспели бы без инициативы, яростного напора и международного влияния России. Едва победив, коммунисты этих стран поняли, что не они, а СССР стал хозяином в их странах. С этого момента началось медленное разложение режимов и партий в странах Центральной Европы.

[2] Стороннему наблюдателю трудно понять этот парадокс. Период после 1945 года одновременно является самым трагичным для Центральной Европы и одним из самых плодотворных в её культурной истории. Созданные в изгнании (Гомбрович, Милош), в подполье (Чехословакия после 1968 года) или открыто (когда власти вынуждены были пойти на это под давлением общественного мнения) фильмы, романы, пьесы и философские труды, которые родились в Центральной Европе этой эпохи, зачастую становились в ряд высших достижений европейской культуры.

[3] Медленно гибнет и исчезает с лица земли почти сорокамиллионный украинский народ — один из величайших народов Европы. А мир и не сознаёт, что на его глазах происходит столь колоссальное, невообразимое событие.

[4] Лешек Колаковский пишет (Zeszyty literacke, №2, Париж, 1983): «Соглашаясь с Солженицыным, что советская система превзошла царизм по жестокости угнетения других народов…, я не могу идеализировать систему, против которой мои предки боролись в невероятно трудных условиях и при которой они погибали, подвергались пыткам и унижениям. По-моему, Солженицын склонен идеализировать царизм, но ни я, ни, уверен, любой другой поляк такой тенденции принять не может».

[5] Прекрасным плодом союза между Россией и Западом является творчество Стравинского, вобравшее в себя тысячелетний опыт западной музыки, оставшись при этом глубоко русским по музыкальной образности. Торжеством такого слияния культур в Центральной Европе стали оперы ярого русофила Леоша Яначека: «Катя Кабанова» (1921) по Островскому и любимый мною «Мёртвый дом» (1928) по Достоевскому. Характерно, однако, что эти оперы никогда не были поставлены в России и даже о существовании их там ничего не известно. Коммунистическая Россия отрекается от таких мезальянсов с Западом.

[6] Книги Чеслава Милоша «Пленённый разум» (1953) и «Родной дом» (1959) впервые дают неманихейский анализ русского коммунизма и его наступления на Запад (Drang nach Westen).

[7] Слово «центральная» применительно к Европе таит опасность, ибо наводит на мысль о мостах между Россией и Западом. Т.Г. Масарик, который в 1918 г. стал первым президентом Чехословакии, ещё в 1895 году писал: «Часто говорят, что миссия чехов — служить посредником между Западом и Востоком. Эта идея лишена всякого смысла. Чехи не примыкают к Востоку — они окружены немцами и поляками, то есть находятся в западном окружении. Кроме того, нет никакой нужды в посреднике. У русских всегда были более прямые и тесные связи с немцами и французами, чем с нами, и всё, что западные народы узнали о русских, они узнали прямо от них, без посредников».

[8] В очень смешной книжечке «Как быть эмигрантом» её автор пишет: «Худший вид души — великая славянская душа. Люди, страдающие ею, весьма глубокомысленны. Они могут сказать что-нибудь вроде: „Иногда мне так весело, а иногда так грустно! Вы можете объяснить, почему?“ (Вы не можете, не пытайтесь.) Или они могут заявить: „Я такой загадочный… Мне иногда хочется быть там, где меня нет“. Или: „Когда я ночью один в лесу прыгаю с дерева на дерево, жизнь часто кажется такой странной“». Кто посмел бы посмеяться над великой славянской душой. Автор книги Джордж Микеш, конечно же, венгр по происхождению. Только в Центральной Европе славянская душа кажется смешной.

[9] Структуралистское мышление зародилось в 1920-х годах в Пражском лингвистическом кружке. Его создали чешские, русские, немецкие и польские учёные. В 1930-х годах в этой космополитической среде Мукаржовский создал свою структуралистическую эстетику. Пражский структурализм восходил корнями к чешскому формализму XIX века. (Формалистические тенденции в Центральной Европе были, мне думается, сильнее, чем где бы то ни было,

[10] Проблемы центральноевропейской культуры исследуются в весьма глубоком периодическом издании Университета штата Мичиган Cross Currents: A Yearbook of Central European Culture.

[11] На мой взгляд, с появлением плеяды центральноевропейских писателей, к которой относятся Кафка, Гашек, Брох, Мюзиль, в Европе родилась новая, постпрустовская, постджойсовская эстетика романа. Из этой плеяды я лично больше всех ценю Броха. Настало время вновь открыть этого венского романиста, одного из величайших писателей нашего века.

[12] Если журнализм некогда казался приложением к культуре, то сегодня культура находится в полной власти журнализма, является частью мира, в котором доминирует журнализм. Средства массовой информации решают, кто станет известным, насколько известным и чем известным. Писатель больше не обращается непосредственно к публике. Он должен общаться с нею через полупрозрачный барьер массовой информации.

[13] Выступление Верфеля было не таким уж наивным и не потеряло своей актуальности. Оно напоминает мне доклад Роберта Мюзиля, прочитанный в 1935 году на Конгрессе в защиту культуры, в Париже. Как и Верфель, Мюзиль видел опасность не только в фашизме, но и в коммунизме. Для него защита культуры означала не преданность политической борьбе — как все в то время полагали — а, наоборот, охрану культуры от бездумной политизации. Оба писателя понимали, что в современном мире технического прогресса и массовой информации культура не имеет блестящих перспектив. Идеи Мюзиля и Верфеля были весьма прохладно встречены в Париже. Однако и ныне во всех политических и культурных дискуссиях мне почти нечего добавить к сказанному ими. В такие моменты я чувствую свою близость к ним, чувствую себя неисправимым центральноевропейцем.

[14] После долгих колебаний мой друг направил своё письмо Жан-Полю Сартру. Да, Сартр был последним крупным деятелем культуры, мировой фигурой. С другой стороны, он же, по-моему, своей теорией «ангажированности» заложил теоретические основы уничтожения культуры как особой, автономной силы. Тем не менее Сартр откликнулся на письмо заявлением в «Монд». Сомневаюсь, что без такого вмешательства полиция вернула бы рукопись философу — это было сделано год спустя. В день похорон Сартра я вспомнил своего пражского друга — теперь его письмо не нашло бы адресата.

[15] Под журналами я подразумеваю здесь ежемесячные, двухнедельные и еженедельные публикации, издаваемые не журналистами, а людьми культуры — писателями, искусствоведами, учёными, философами, музыкантами, критиками. Такие издания занимаются проблемами культуры и комментируют общественные события с точки зрения культуры. В XIX и XX веках все важнейшие интеллектуальные движения в Европе и России формировались вокруг такого рода журналов. Немецкие музыканты-романтики группировались вокруг журнала Neue Zeitschrift für Musik, основанного Робертом Шуманом. Русская литература немыслима без таких журналов как «Современник» и «Весы», точно так же как журналы Nouvelle Revue Française и Les Temps Modernes сыграли важную роль в развитии французской литературы. Культурная жизнь Вены концентрировалась вокруг Die Fackel, возглавлявшегося Карлом Краусом. Дневник Гомбровича был полностью напечатан в польском журнале Kultura. И так далее, и так далее… Исчезновение таких журналов из общественной жизни Запада или утрата ими былого значения является, на мой взгляд, признаком того, что культура отступает.

[16] 500 тысяч человек, преимущественно работников умственного труда, были уволены. 120 тысяч эмигрировали. Около 200 чешских и словацких писателей были лишены права печататься. Их книги были изъяты из всех публичных библиотек, а имена — из всех исторических учебников. 155 чешских историков потеряли работу. Только на одном факультете Пражского университета уволили 50 преподавателей. (В самый мрачный период Австро-Венгерской империи, после революции 1848 года, двух чешских профессоров изгнали из университета — какой скандал для того времени!) Все литературные и культурные журналы были закрыты. Великий чешский кинематограф, великий чешский театр перестали существовать.

[17] Еженедельник Literární noviny (Литературная газета), тираж которого (в стране с 10 миллионами чехов) составлял 300 000 экземпляров, издавался Чешским союзом писателей. Именно этот журнал годами прокладывал путь «пражской весне», а впоследствии стал её печатным органом. Он не был похож на еженедельники типа «Тайм», заполнившие Европу и Америку. Нет, это был подлинно литературный журнал. В нём можно было найти обширные художественные обозрения, аналитические рецензии на книги. Статьи, посвящённые истории, социологии и политике, писали не журналисты, а писатели, историки и философы. Я не знаю ни одного другого европейского еженедельника в нашем веке, который сыграл бы столь важную историческую роль или сыграл её так хорошо. Тиражи чешских литературных ежемесячников колебались в пределах между 10 и 40 тысячами экземпляров, а их уровень был весьма высок, несмотря на цензуру. Аналогичную роль играют журналы в Польше. Сегодня там выходят сотни неподцензурных периодических журналов.