Павел Арсеньев. Жест и инструмент: к антропологии литературной техники

Материал из #21 [Транслит]: К новой поэтике

Современные науки о знаках почти всегда теперь склонны замечать контекст, в котором существуют тексты. Вследствие той инстанции, откуда велась критика имевшей место ранее неспособности его учитывать, этот самый контекст носит теперь чаще всего определение «социального». Однако смычка с ним сегодня многими уже ощущается как исчерпавшая себя: когда сами авторы становятся внимательнее ко всему в диапазоне от классового происхождения повествователя до конструкции политической субъективности, которая «говорит» в тексте, исследователю остается не так много.

Как становилось с начала XX века все более понятно, литература часто мыслит не автором или произведением, а коммуникативной ситуацией, которая позволяет становление некоторого текста как литературного только в конкретных обстоятельствах. И все же, несмотря на расшатывание статуса произведения и существенное поражение автора в правах, прагматические интуиции в литературоведении [1] все еще позволяют надеяться «сказаться душой» — пусть даже та теперь по необходимости распределена в коммуникативной среде, а часть ответственности за инаугурацию произведения делегирована публике. В любом случае, все это по-прежнему может происходить без того, чтобы замечать инструменты.

Другими словами, литературная теория научилась учитывать социальный контекст, но редко знает, что делать с технологическим. Между тем отношения литературы и техники уже становились предметом теоретического рассмотрения [2].

Собственно, очень часто и сама литература стремится изобрести велосипед (радио, кинескоп и т. п.), который уже давно существует в повседневности большинства ее читателей — возможно, потому так и охладевших к словесности, что, во-первых, у письма вообще появилась конкуренция с другой техникой, а

Как стало давно понятно, многие способы делания в культуре являются бес/сознательными эмуляциями определенных технических аппаратов [3]. Необходимость учитывать оба варианта — как сознательной, так и бессознательной эмуляции — вызвана тем, что, при всей удивительной и иногда болезненной чувствительности искусства и литературы к новым средствам фиксации, хранения и передачи информации, их появление и влияние редко становится предметом эксплицитного интереса и сознательной рефлексии. Собственно, именно болезненность в паре с отказом от рефлексии и делают ситуацию интереснее, позволяя говорить о технологическом бессознательном литературы. Сами авторы могут продолжать представлять собственные задачи по-разному — бога скинуть или литературных конкурентов, — но все то странное, что они постулируют в ходе этого в искусстве, зачастую обнаруживает своим коррелятом научные идеи эпохи и основанные на них технические изобретения.

То, что мы получаем, постулируя такую связь — это новый способ читать литературные тексты: вместо герменевтических глубин мы получаем технологическую заземленность литературы. И во всяком случае это кажется справедливым и имеющим смысл по отношению к тем авторам и теоретикам эпохи, когда появляется понятие литературной техники.

Нельзя сказать, что описательное литературоведение и обыденный язык не знакомы с технологическими интуициями. Так, расхожее выражение «телеграфный стиль» является простейшим примером воздействия новой технологии передачи данных на литературное самосознание (как минимум фразеологическое, как максимум описывавшее реальное изменение литературной техники).

Впрочем, стоит сразу же уточнить, что выражение «литературная техника» может пониматься как более, так и менее буквально (овнешненно). Такое разделение связано с тем, что понятие «техники» покрывает одновременно диапазон ответов на вопрос «Как сделано?» (поставленный формалистами) и на вопрос «Посредством/при участии какого аппарата?» (поставленный Беньямином). Так, в случае «телеграфного стиля» очевидно, что речь может идти как о метафорическом назывании эллиптичной манеры письма, на которую в некоторых ситуациях срывается литература (или которую имитирует), так и о реальном участии в производстве литературного текста некоторого технического аппарата. Тогда именно этот момент в формулировке следовало бы уточнить: транс— или деформация литературного синтаксиса вызвана таким «внешним» обстоятельством, что имело место не письмо от руки, но набор текста.

Таким образом, помимо косвенных эффектов той или иной технологии на орнаментальной поверхности литературного текста, которая иногда одалживает свое звонкое имя, существует еще и реальная аппаратура, которая непосредственно воздействует на технику записи, хранения и передачи символов. Приводимый пример показывает, что таким ближайшим и одновременно не всегда замечаемым технологическим контекстом литературы конца XIX века было изобретение телеграфа, увеличившее скорость распространения информации и оторвавшее ее от физического перемещения носителей. Следующие ниже примеры, кроме прочего, показывают, где заканчивается прагматическая интуиция литературы и начинается ее медиологический анализ.

Прагматика жеста и инструментальная метафора письма

Фридрих Ницше понимал свое письмо как некоторое физическое действие, как жест, обращенный к

Все эти элементарные инструментальные метафоры существуют в качестве попытки авторов уловить или манифестировать изменение характера своего действия на письме: они не описывают и не повествуют, но мыслят свой акт письма как реальное (и зачастую довольно воинственное) действие в физическом мире. Их письмо действует и действует некоторым определенным образом, оно прежде всего операционально.

Однако все эти метафоры носят воображаемый характер: Ницше мог никогда не замахиваться молотом, Барт — не заносить топора в лесу, Хармс — не бросать камней в окна Надеждинской улицы, и, наконец, Маяковский — не бывать на фронте первой мировой (всего этого собственно и не было, и примечательное исключение из этого ряда составляет только Шаламов, проведший сопоставимое количество времени на рудниках и за письменным столом [6]).

Другими словами, инструментальные метафоры мыслят коммуникативной ситуацией, актом высказывания или даже жестом письма (включая и такие подразумеваемые им грозные инструменты как молот, топор, штык или камень), но не всегда учитывают те письменные инструменты, которыми реально пользуется писатель конкретной исторической эпохи: один — пером и чернилами, другой — печатной машинкой, третий — алгоритмами визуализации больших данных. Для того, чтобы осознать, что философствуешь не молотом, а печатной машинкой, нужно почувствовать больший вкус к метонимии, чем к метафоре.

Метонимия письма и технологическое бессознательное литературы

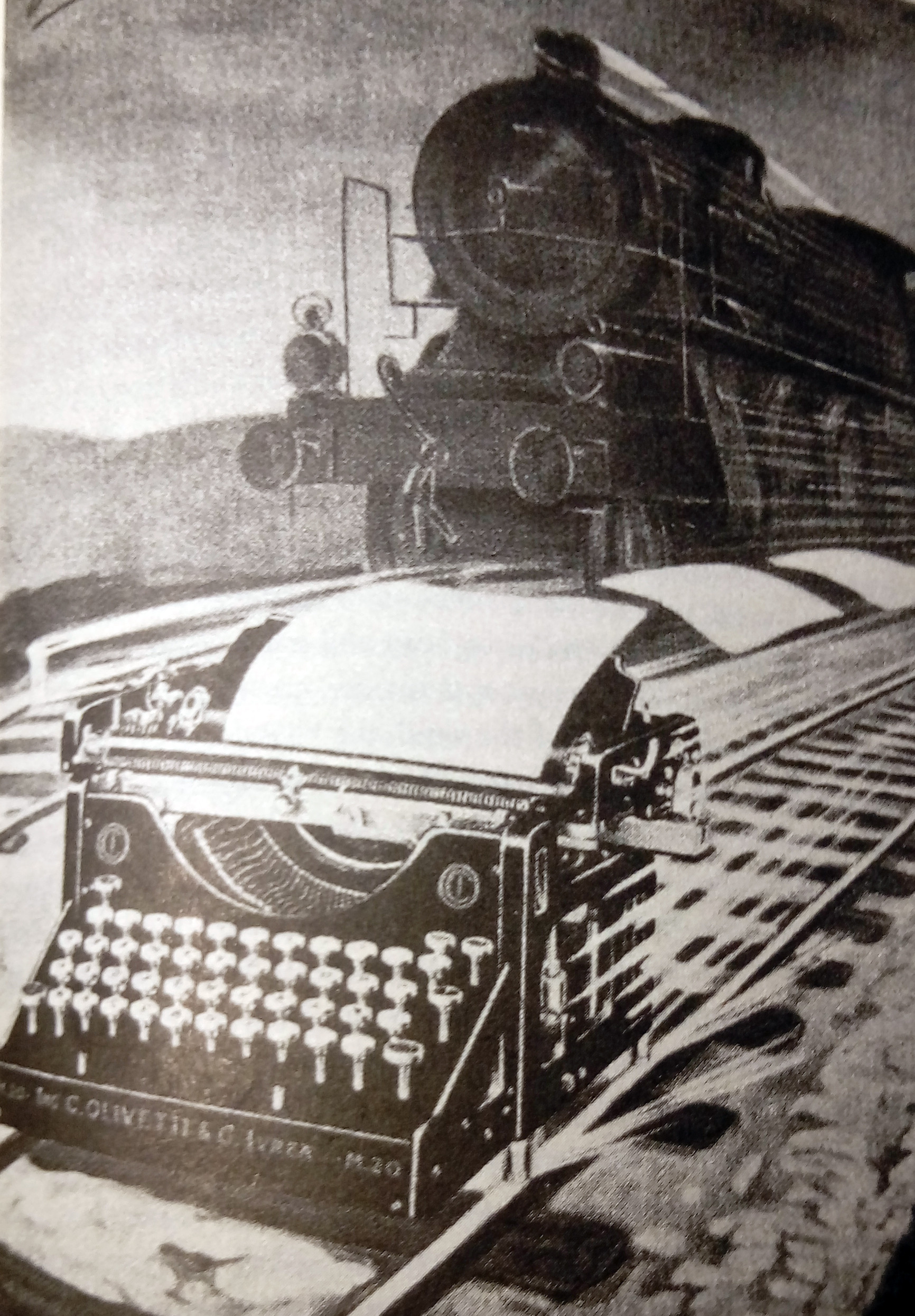

Инструментальные метонимии письма, в свою очередь, позволяют открыть не парадную сторону ярких и многозначительных символов, которые саморучно помещаются авторами на свои воображаемые гербы, но элементарное технологическое бессознательное авторского метода, литературного направления или даже целой эпохи. Так, инструментальной метонимией модернистской эпохи, как уже было сказано, стала, пишущая машинка, которую правильнее было бы называть печатной, то есть заменяющей почерк как продолжение тела автора типовыми символами, появление которых вызывает нажатие клавиш (английский язык намного лучше отражает эту стандартизацию: typewriter).

Другими словами, пишмашинка положила начало индустриализации письма вообще и технологизации субъективности писателя в частности: он превратился из пишущего в печатающего. Это медиалогическое обстоятельство эволюции литературной техники оказывается не таким уж периферийным, если вспомнить не только роман Ницше с печатной машинкой одной дождливой зимой в Генуе (вследствие которого он формулирует знаменитую максиму об «инструментах письма, которые тоже трудятся над нашими мыслями»), но также и то, что Малларме настойчиво называл свою знаменитую поэму (в названии которой вполне прозрачно указывается и на некоторый жест) не просто графической, но типографской поэмой [7].

Как, однако, показывает Фридрих Киттлер [8], в одно десятилетие с печатной машинкой появляются и другие инструменты фиксации информации, которые также воздействуют на литературу, но косвенным образом. Прежде всего, этого фонограф и кинескоп, которые впервые в человеческой истории инструментов записи позволили фиксировать длящиеся звуки и движущиеся изображения без посредства языка. До этих изобретений, которыми мы обязаны одному и тому же человеку — Эдисону, информация любой перцептивной природы была вынуждена проходить через процедуру литературной записи, наполняя ее метафорами романтического «видения» или «звучания» народной речи. Несмотря на их существование, горнило дискретного канала коммуникации не оставляло в своей материальной форме ничего от реальных звуков и изображений, но лишь передавало их не аналоговым образом [9].

С изобретением техники, позволившей записывать слушаемое и видимое непосредственно, не подменяя его слышимым и усматриваемым — т.е. не подчиняя акустический и визуальный каналы языковой форме записи, литература теряет монополию на передачу информации — как

Метонимическое приближение литературной техники к своему субстрату — белоснежной странице, печатному символу, книге как технологичекому артефакту — чаще всего заставляло отказаться от метафорических грез о жесте или делало его бесплотным, «аксиоматическим» (как в случае «Броска костей»), хотя очевидным образом писательская практика сохраняла телесный характер. Можно сказать, что счастливое обретение литературой самосознания оставило в тени ее инструментальное и технологическое бессознательное, ограничение монополии литературы дискретным кодом вытеснило ее моторную интуицию. Внимание к знаковой поверхности, будучи спровоцировано появлением печатной машинки и перераспределением функций записи с другими техническими устройствами, полностью поглотило литературу, сделав новую инструментально-технологическую конфигурацию ее слепым пятном [10]. Чем больше модернистская литература отстранялась от вульгарного материализма своей эпохи и начинала противостоять технократической рациональности, тем охотнее она обращала внимание на знаки, а не на поверхность, на которой они расположены, охотнее мыслила в категориях внутреннего устройства текста, нежели в категориях жеста, которому он обязан своим появлением, и аппарата, которому — своим распространением. Все это привело к известной ассиметрии, привилегировавшей языковой медиум, но не его технический субстрат, речь, а не инструмент [11].

Между тем, мы предполагаем существование в литературе взаимосвязанной конфигурации языковых объектов с техническими, движений языка с движениями рук. Именно поэтому наше внимание привлекает связывающая эти движения категория жеста, который, даже будучи метафорой, указывает на инструментальный характер литературы. Нам кажутся равно важными как (метафорические) интуиции жеста, так и (метонимические) сближения с реальным инструментарием и технологическим устройством литературы. Первые несколько страдают от избыточного визионерства, не всегда внимательного к собственной материальности письма, вторые же чересчур сосредоточены на технологии кода, что зачастую мешает более объемному видению происходящего на письме. Именно поэтому мы видим необходимость обратиться к антропологии жеста и инструмента письма.

Таким образом, мы понимаем под жестом отнюдь не метафору (каковой является понятие «литературного жеста»), но действительную инкорпорированную технику, возникающую в точке встречи психических автоматизмов, ищущих моторной реализации, и инструментов записи, переживающих приспособление к человеческому мозгу. Жест никогда не существует сам по себе, но возникает во взаимодействии с

Такой жест письма не будет обладать ни совершенно автономной природой, независимой от среды и прежде всего инструментов, посредством которых он существует, ни сводиться к чистой производной среды или непроизвольной реакции на нее. Он не может быть признан и чисто каузальным следствием «вторжения» технологии в писательскую субъективность, поскольку сохраняет свою жестикуляционную агентность, проявляющуюся всегда в сцеплении с инструментом, т.е. всегда-уже «вооруженную» им. В свою очередь инструмент, всегда уже имплцируемый жестом, никогда не бывает им просто «заказан», но возможно иногда бывает им угадан.

[…]

Главки "Палеонтология жеста: между языком и техникой", "Моторика в модернизме: переизобретая телесную трансмиссию", "Поэзия рабочего удара: от инструментального чувства к коммуникативной операции" можно найти в бумажной версии #21 [Транслит]: К новой поэтике

Примечания

1. Арсеньев П. К конструкции прагматической поэтики / Новое литературное обозрение №138, 2016. С. 117-132.

2. См #9 [Транслит]: Вопрос о технике. СПб, 2009.

3. См. к примеру перевод эссе П. Стивенса «Общий указатель авангарда: концептуальное письмо, информационная асимметрия и избыток данных» в этом номере.

4. См. подробнее об этом сюжете Арсеньев П. Язык дровосека: транзитивность знака против теории «бездельничающего языка» // Что нам делать с Роланом Бартом? Материалы международной конференции (СПб, 2015) / Под ред. С. Н. Зенкина и С. Л. Фокина. (НЛО, 2018)

5. См. подробнее о парадигме инструментальных метафор Арсеньев П. Коллапс руки: производственные травмы письма и инструментальная метафора метода / Логос №6, 2017. С. 24-58.

6. См. подробнее об этом случае в Арсеньев П. Литература чрезвычайного положения // #14 [Транслит]: Прагматика худоественного дискурса. СПб, 2014. С. 40-52.

7. Малларме принадлежит и первая известная нам инструментальная метафора литературного труда: «…в литературной истории всех народов впервые всякий, с неповторимой своей манерой игры и слухом, может — соревнуясь с органами великими, всеохватными и вековыми, на чьей клавиатуре скрытой себя славит ортодоксия, — собрать для себя инструмент и, умело в него подув, ударив либо коснувшись пальцами, играть на нем самому, особо, и тоже посвятить его Языку» (Малларме С. Кризис стиха [1896] / Перевод — И. Стаф. // Малларме С. Сочинения в стихаха и прозе. М., Радуга, 1995). Примечательно, что инструмент мы угадываем по репертуару перечисляемых жестов. Разумеется, в данном случае он понимается еще как музыкальное приспособление, аналогию с которым еще можно считать метафорой литературной техники, обязанной древней связи поэзии с музыкой. Однако даже на этом примере можно увидеть взаимную координацию жестикуляции и инструмента.

8. Friedrich A. Kittler. Gramophone, Film, Typewriter. Translated, with an Introduction, by Geoffrey Winthrop-Young and Michael Wutz. Stanford University Press, 1999.

9. Отдельный вопрос составляют те ономатопоэтические и иероглифические попытки, которые пытались переподчинить произвольные и дифференциальные символы языка другим каналам через акустическое или визуальное сходство, что стало особенно распространенным именно в модернистскую эпоху и в контексте технологизации письма пишмашинкой, однако, очевидно, что это уже было реактивным действием, формой сопротивления господствующему протоколу.

10. Так, очевидно, что многообразно концептуализированная заумь никогда не рассматривалась в контексте звукозаписывающих технологий своей эпохи, которые впервые позволили регистрировать акустические события как таковые, делая интеллигибельный языковой знак скорее исключением по отношению к первичному шумовому фону.

11. См. Régis Debray. Manifestes médiologiques. Gallimard, 1994.