Эми Айрленд. Шум: онтология авангарда

Эми Айрленд (Amy Ireland) — поэтесса, работающая с экспериментальными и кроссмедиальными формами, авторка теоретических текстов (Academia.edu) и

Перевод, редактура — Анна Родионова, Антон Тальский

Предисловие:

В этом тексте Айрленд предлагает подступы к некорреляционистской эстетике. Ее аргументация строится не на прямом переносе онтологических утверждений в эстетическую область (что часто встречается у других теоретиков антикорреляционизма). Напротив — она возвращается к основанию эстетики, наблюдая фрагменты ее генеалогии и предлагая потенциальные возможности перекалибровки ее онтологических и эпистемологических схем.

Подход Айрленд строится вокруг обнаружения эпистемологических привилегий человеческого в самих основаниях постпросвещенческой субъективности. Именно на эти привилегии (укорененные, например, в посткантианском идеале свободного рационального субъекта) статья и наводит фокус, затем их развоплощая. Айрленд задает вопрос о том, какой эпистемологический и эстетический режим возможен в будущем, которое одновременно катастрофично для привилегий человеческого и утопично для новых моделей знания. Она пишет о таких режимах художественного производства и воспроизводства, которые могли бы существовать, несмотря на отсутствие привычной субъективной опоры для них. При этом в тексте заново ставятся вопросы репрезентации, которая в подходе Айрленд связана с опосредующей — «фильтрующей» — силой человеческого восприятия, неизбежно поддерживаемой эпистемологическим ограничением. Репрезентация в искусстве оказывается в двойственной ситуации: крайне далеко от исходного сигнала «первичного синтеза», который искажается человеческим разумом, но в то же время — в постоянной близости ко вторжению со стороны нечеловеческого. Для Айрленд художественное производство, порывающее с закономерностями человеческой репрезентации, — это основная эстетическая программа в условиях антропоцена.

Когда главный герой повести Лавкравта «Хребты безумия» — геолог и академик Уильям Дайер — в ходе одной из экспедиций со своей командой впервые замечает из окна самолета неизвестные горы огромной высоты, он оказывается сильно обеспокоен увиденным. Как и его коллега — профессор Лейк — Дайер испытывает сложности с определением достоверности этого образа. [1] Лейк приписывает странный эффект докембрийским слоям земной породы и вулканическим свойствам горных вершин, но Дайер не слишком уверен в такой трактовке. В этом конкретном образе (вглядываясь в который он видит «вздымающийся лабиринт», размещенный на самом верху горной цепи) есть какое-то «пугающее новое и неясное качество», создающее эффект, как говорит Дайер, «циклопического города, архитектура которого неизвестна человеку или же человеческому воображению…». [2] Поэтому неудивительно, что профессор испытывает облегчение, когда образ, растворившись в дымке, покрывающей горы, окончательно исчезает и тем самым подтверждает свой иллюзорный статус.

Однако облегчение быстро проходит. Как и у многих других неудачливых героев Лавкрафта, исследовательское рвение Дайера играет с ним злую шутку и заставляет вернуться к месту возникновения образа. Во второй раз Дайер всё же пересекает вершины и обнаруживает, что искаженное изображение, которое он первоначально видел, имеет несомненно реальное и при том до странности нечеловеческое происхождение.

Не подберу слов, чтобы описать воздействие этого чудовищного зрелища: в нем явственно виделось нечто дьявольское, нарушавшее известные законы природы. Плоскогорье перед нами, высотой все 20 000 футов, относилось к временам седой древности, и климат здесь сделался непригодным для жизни не менее 500 тысяч лет назад, когда человека еще не существовало; между тем, насколько хватало глаз, в даль простиралась путаница каменных построек — лишь тот, кто отчаянно пытается оборонить свою привычную картину мира, стал бы отрицать, что они — результат чьих-то сознательных трудов. Прежде мы не задумывались серьезно о том, что кубы и выступы на горных склонах могут быть сотворены отнюдь не природой. Но кто же их создал, если в ту пору, когда антарктическая область превратилась в сплошное ледяное царство смерти, человек в своем развитии еще недалеко ушел от крупной обезьяны?

Ныне же власти разума безвозвратно пришел конец: циклопический лабиринт из прямоугольных, скругленных и фигурных блоков исключал возможность сколько-нибудь приемлемого объяснения. Совершенно очевидно, это был тот самый нечестивый город из миража, но только подлинный, неколебимый в своей реальности. Отвратительное видение основывалось на материальной причине: в верхних слоях атмосферы образовался горизонтальный слой ледяной пыли, в котором и отразился, согласно простейшим законам оптики, этот поразительный каменный город, переживший неисчислимые века. Конечно, детали картины были искажены и преувеличены, включая отдельные элементы, каких не было в действительности, но теперь, наблюдая оригинал, мы убедились, что он внушает даже большую жуть, чем его отдаленный фантом.[3]

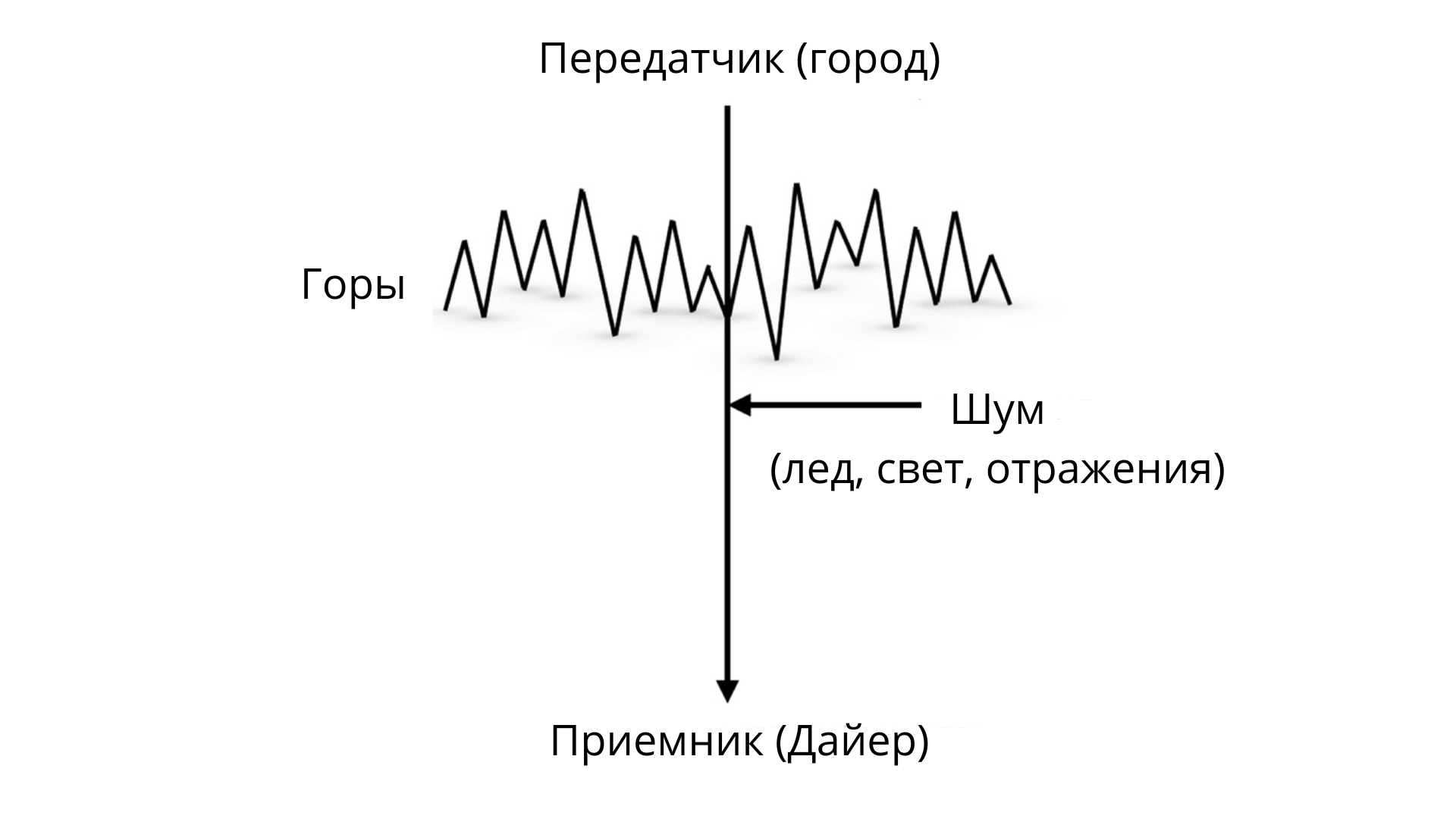

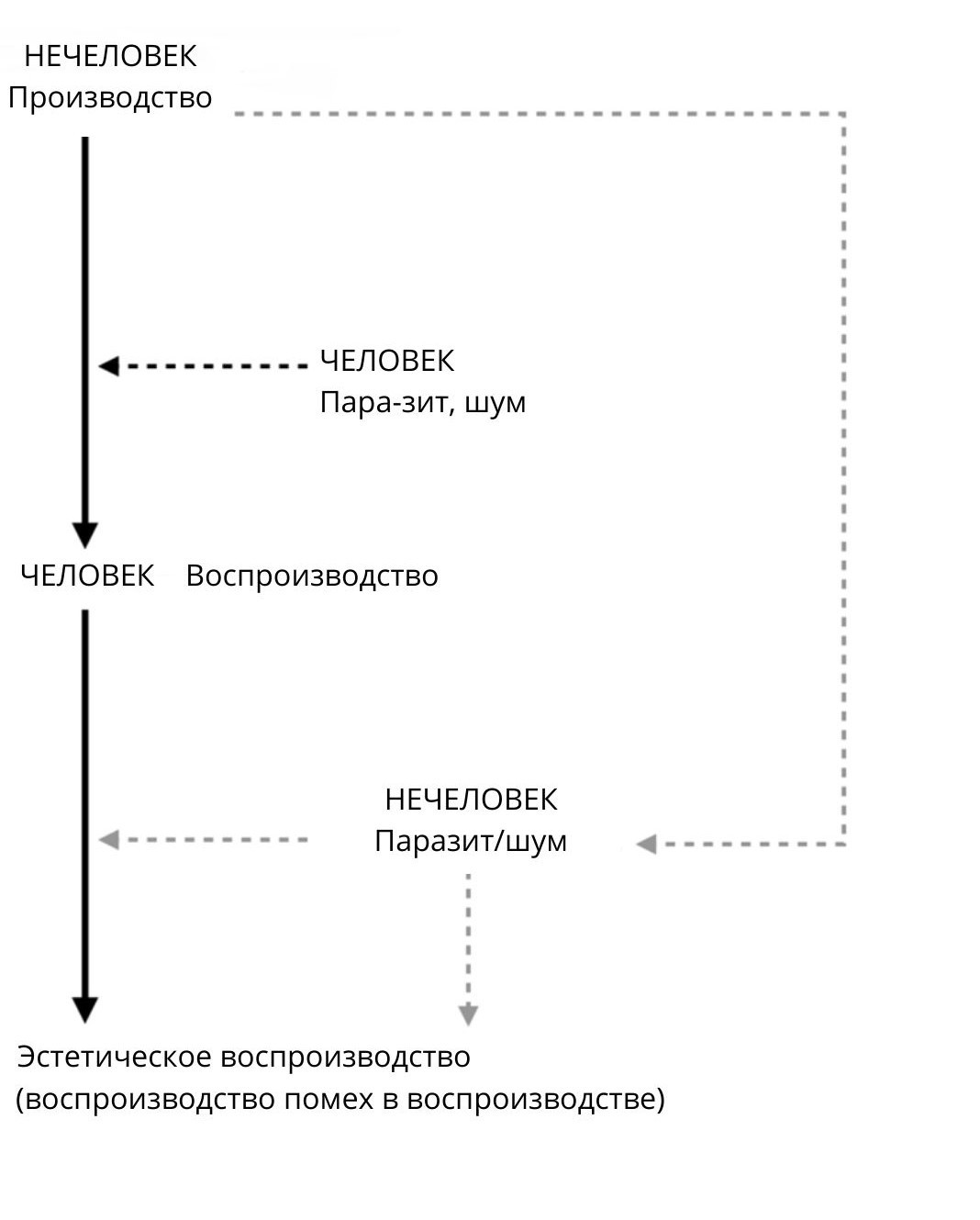

Когда Дайер приближается к хребтам безумия и, заблудившись недалеко от перевала, окружающего «таинственное далекое царство, которого… не касался человеческий взгляд», наконец пересекает их, его отношение к образу странного города и его истинности, принятой им изначально, резко меняется. [4] То, что он сначала инстинктивно воспринял как реальное, переводится в статус иллюзии, откровения, позволяющего ему обнаружить реальный источник этой иллюзии. Обнаружение выявляет иллюзию как проблему отражения (reflection) и эпифеноменального отпечатка вполне реальной вещи — но шумной, искаженной. Если бы это можно было диаграммировать в кибернетическом ключе, следуя моделям классической теории связи, возникла бы следующая конфигурация:

Здесь город выступает в роли передатчика, а ледяная пыль, дымка и северное сияние создают помехи для передаваемого сигнала. Профессор Дайер, в свою очередь, занимает место приемника. Чистый сигнал искажается, когда он проходит через горы, но Дайер, по крайней мере вначале, считает получаемое изображение реальным. Помимо иллюстрации кибернетического понимания шума, этот образ схематизирует основную когнитивную операцию субъективности Просвещения, операцию «запрещенного синтеза», пользуясь термином Ника Ланда, который объясняет его в одном из своих ранних очерков о Канте:

[Новое время] находится в тревожном и запутанном отношении к внешнему, одновременно привлекающему и отталкивающему его, и ненадежно разрешает внутри себя это отношение с позиции одностороннего контроля. […] Таким образом, парадокс Просвещения — это попытка установить устойчивую связь с радикально другим, но как только у другого появляется строго определенное положение внутри этого отношения, он перестает быть в полной мере другим. Если до того, как мы встретимся с инаковостью, мы уже знаем, как она будет относиться к нам, мы заранее уничтожили ее в этом качестве. Эта агрессивная логическая абсурдность (абсурд самой логики) достигает своего апогея в философии Канта, чья основная задача заключалась в поиске возможностей для того, что он назвал «априорным синтетическим знанием», то есть знанием, имеющимся у нас как данное, но в то же время дополнительным по отношению к тому, что мы уже знаем. [5]

Субъективность Нового времени, сформировавшаяся в холоде кантовской критики и рациональности Просвещения, представляет объект пропущенным через субъект. Таким образом Кант впервые устанавливает репрезентационалистскую границу — эпистемологический предел, конституирующий незаконность метафизики. Иными словами, для субъекта Нового времени, недавно лишенного всех метафизических гарантий, мир не может появиться без скрытой пресуппозиции в виде я (self).

Человеческие субъективности, конечно, могут сильно различаться, но объективность их опыта, на что указывает Ланд, обеспечивается благодаря универсально приписываемой априорной очистке всего, что включается в процесс схватывания реальности. В частности, для Канта этот «сигнал извне» очищается чистыми формами интуиции и двенадцатью категориями, которые есть у всех человеческих существ — Кант прямо отмечает, что его дедукция не относится к нечеловеческому — таким образом, гарантируя гомогенность и интеллигибельность мира для нас. Это составляет суть того, что Кант назвал бы трансцендентальной обусловленностью. Мы больше не обнаруживаем порядок феноменальной природы, мы создаем его.

Способность модерности порождать индивидуальное проистекает из конституирования объективной реальности и истинности бытия через интерсубъективность. Правильное функционирование наших режимов означивания немыслимо без этой интерсубъективно установленной объективности. Независимо от того, присоединяемся ли мы к кантовской теории познания или нет, важно признать, что кантовская Коперниканская революция (имя которой кажется таким неудачным) продолжает определять конфигурацию наших субъектно-объектных отношений и, следовательно, наше понимание репрезентации вплоть до конца двадцатого века, тем самым скрыто подпитывая стандартные представления об эстетической репрезентации. Именно там, в первые десятилетия 1900-х годов, мы видим оформление среды, которая ставит своих обитателей в странную ситуацию полной зависимости от репрезентации. Кумулятивный эффект двухсотлетней человеческой рефлексии подтверждает, что реальное всегда-уже будет репрезентировано, а материальное всегда-уже обусловлено идеальным. Нет такой вещи, как материя в себе. Изначальные состояния презентации и производства невозможны для людей модерности. Все опосредовано. Их мир (т. е. наш мир) — это мир репрезентации и воспроизводства (reproduction) до самого основания, которым здесь является необратимо антропоморфное человеческое сознание.

За пятнадцать лет до того, как один теоретик произнес слово «корреляционизм», Ланд указал, что онтологические условия современных людей сводятся к следующей фундаментальной предпосылке: «внешнее должно пройти через внутреннее». [6] Добавлю к этому утверждению, что внутреннее здесь — это состояние, известное в теории кибернетики как «шум». То, что Кант видит как проясняющий процесс, Ланд видит как процесс вмешательства, и это различие — простой вопрос позиционирования.

Во французском языке слово «parasite» имеет несколько значений. Как и в английском языке, оно относится к организму, который находится в несимметричной связи с хозяином и питается за счет него; также оно означает помехи, вмешательство или шум; еще оно указывает на некую точку, которая находится рядом с другой, более цельной: para-site — буквально — «рядом с site» [a].

Мишель Серр в своей одноименной работе «Паразит» использует разнообразие представленных выше значений, чтобы создать логическую основу, которая уж точно не является «абсурдной» в том смысле, в котором Ланд говорит о кантовской логике. Напротив — разрабатываемая Серром логика, реализованная в его книге через описание прерываемых приемов пищи, основывается на полном, вопиющем отказе от априорных структур мышления. [7] Каждый прием пищи — это сообщение, передаваемое получателю — акт потребления, переваривания и означивания. Тем не менее, чаще всего получатель лишается сообщения

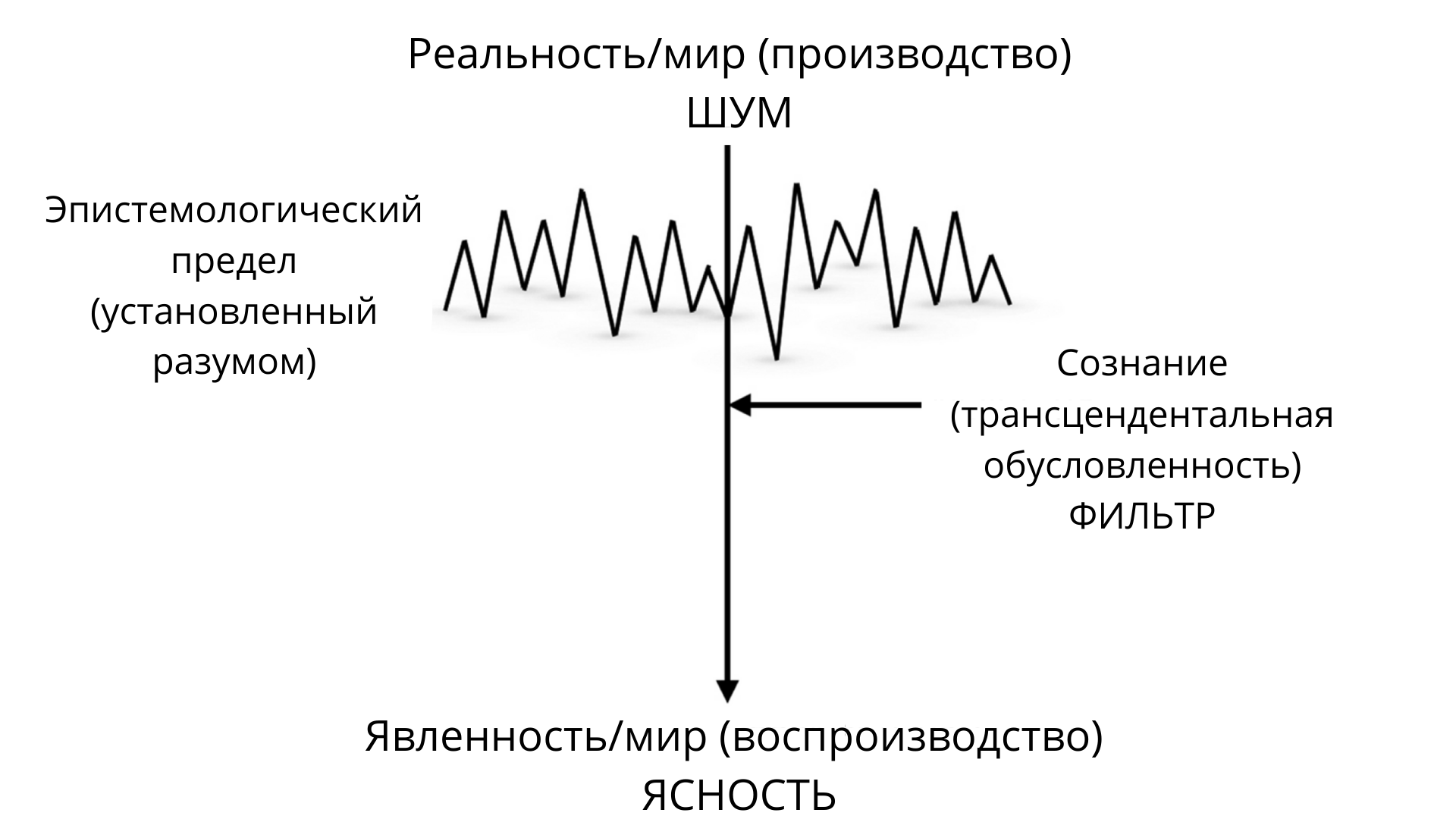

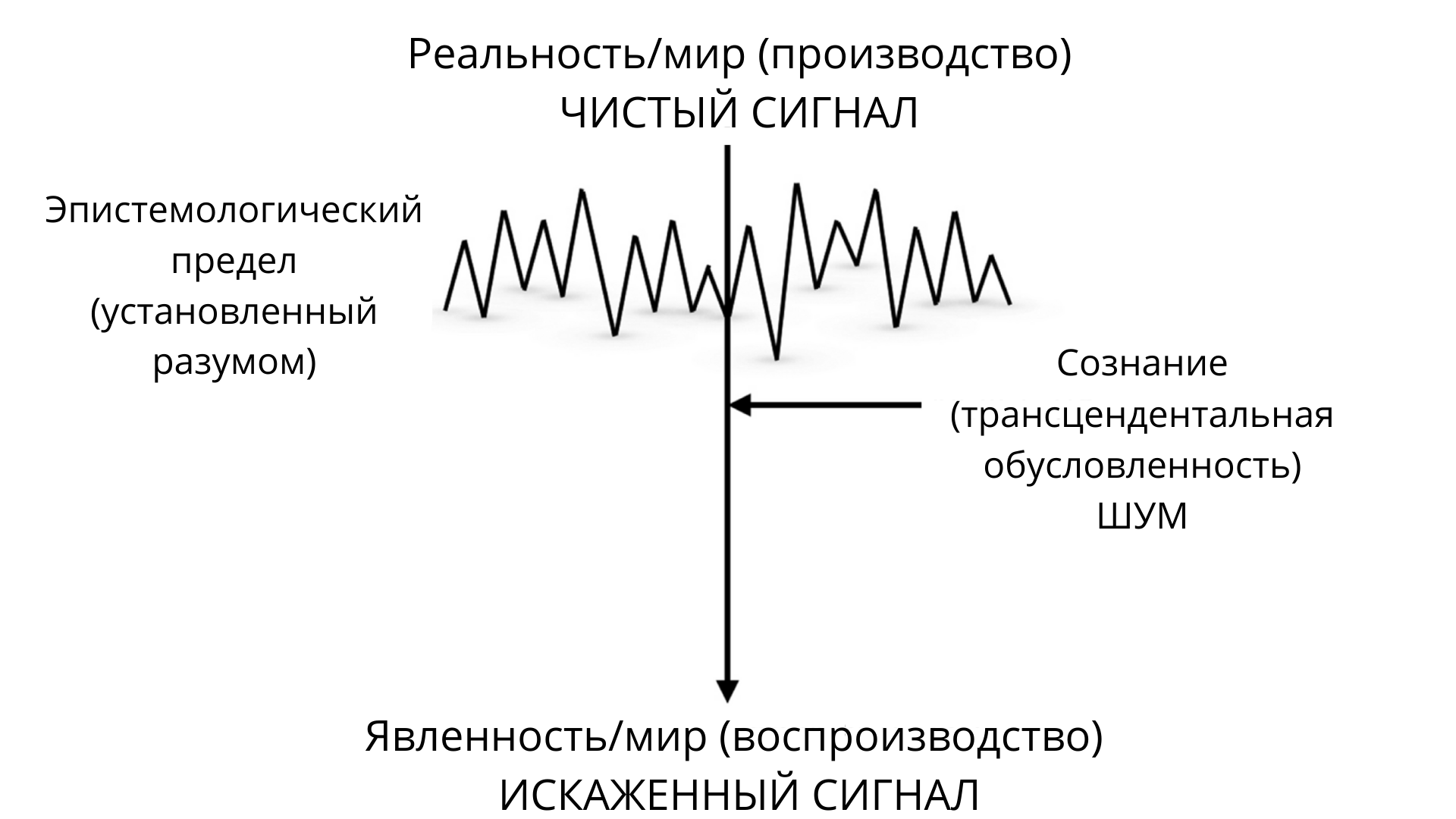

Заимствуя у Серра метод использования кибернетики как средства артикуляции сложных отношений между элементами, которые для системы являются одновременно и внутренними, и внешними, мы можем диаграммировать кантианское познание как с позиции человеческого субъекта, так и с позиции нечеловеческого объекта:

1. Изнутри

2. Снаружи

Преимущество переноса философского описания сознания в кибернетический регистр — в возможности перейти от трансцендентной структуры к имманентной, и уже внутри нее перемещаться от одной позиции наблюдателя к другой. Таким образом, кибернетика предлагает нам точку обзора для изучения нашего собственного опыта как с позиции человека, так и нечеловека. Благодаря ней мы можем на новых основаниях вернуться к децентрализованной коперниканской оптике, когда-то столь хитро ассимилированной кантовской философией. Смотря изнутри, можно сказать, что трансцендентальное обусловливание опыта учреждает ясность, признавая существование определенных составляющих непознаваемого места (site) первичного производства; однако извне становится очевидно: трансцендентальное обусловливание опыта само по себе является дегенеративным шумом, ухудшающим внешний ввод данных, делая их невнятными и, в конечном итоге, недоступными для внутренних способов схватывания. «Реальность — это то, что не может быть воспринято в процессе ее восприятия». [9] Или (сжимая первую «Критику» в единый афоризм): «Мир можно наблюдать, потому что он ненаблюдаем». [10] Сигнал проходит через человека, благодаря этому он становится понятным ему, но при этом искажается. Таким образом, означивание основывается на фундаментальном прерывании и деформации. Здесь «объективность» интерсубъективного переживания может быть переосмыслена как вмешательство в первичный сигнал, исходящий из области за пределами человека, из внеопытного (и непостижимого) мира вещей-в-себе. Если субъективность Просвещения конституируется искажением чистоты внешнего сигнала, можем ли мы, отрицая человеческий (то есть априорный, рациональный) шум, восстановить видение источника?

Вывод в «Хребтах безумия», как и в других текстах Лавкрафта, заключается в том, что условия, на которых основана и с помощью которых поддерживается субъективность Просвещения (выраженная в образе ученого), фундаментально репрессивны для чего-то другого. Оно (как всегда у Лавкрафта) непременно возвращается, чтобы вторгнуться в человеческое из точки, расположенной далеко за его пределами. Я предлагаю воспринимать этот лавкрафтианский урок так же серьезно, как мы воспринимаем наше просвещенческое происхождение, и ставить под вопрос наши репрезентации самих себя и мира, наблюдая их с отдаленных «хребтов безумия». Так мы можем выработать по-настоящему нечеловеческий взгляд на репрезентацию и с помощью него пересмотреть определенные моменты эстетического «производства» в XX веке.

Это расширение перспективы до точки за пределами человеческого, ставшее возможным благодаря кибернетическому мышлению, делает доступными новые инструменты для критики критики. Таким образом, у нас также появляются способы критики репрезентации в искусстве и поэзии, поскольку эстетическая репрезентация — это репрезентация репрезентации, которую мы можем теперь понять как «шумную». Конечно, такое позиционирование — это своего рода философская спекуляция или, вернее, ксенотеоретический акт, соразмерный с инверсией, которую Серр демонстрирует в своей истории о крысиной трапезе:

У дверей [крысы] услышали шум. Что случилось? Хозяин здесь; он прерывает крысиное пиршество. Но почему? Он крепко спал, плотно отужинав. Неожиданно он очнулся. Услышал шум. Встревоженный, он встает и медленно приоткрывает дверь. Никого. Крысы сбежали. Это был только сон; можно вернуться в кровать. Кто же тогда шумел? Крысы, конечно… с их маленькими лапками и скрипящими зубами. Это и разбудило его. Шум был вызван шумом. У дверей он услышал шум. [11]

Сначала кажется очевидным, что это шум хозяина прерывает крысиную трапезу, но затем Серр инвертирует эту конфигурацию, перемещая фокус от позиции крыс к позиции человеческого субъекта. Становится ясно, что обед крыс — это и есть первоначальный источник шума. У хозяина нет никаких способов подтвердить эту догадку, и он, как и Дайер, приходит к выводу, что произошедшее — всего лишь сон. Возможно, если бы он настойчивее культивировал свою бессонницу и чаще проводил время в неосвещенном помещении — ведь именно свет превращает реальное в иллюзию — он обнаружил бы источник, ведь крысы всегда возвращаются. На самом деле, они никуда и не уходили. Подобно «постчеловеческому», которое, согласно Серру, не столько следует за человеческим, сколько предшествует и противолежит ему, крысы выжидают в подполье, в постоянной готовности «выползти на ковер тогда, когда гости не смотрят, когда гаснет свет, когда вечеринка заканчивается». [12] Сама передача начинается с шума, но этот шум отличается от шума человеческого субъекта. [13] Это шум крысы. Шум

Серр различает паразита-производителя сообщения (parasite-producer), того, кто «всегда внимателен к игре самих вещей» от

Те, у кого нет местоположения, безумно горят, так сильно, что вокруг них объекты меняются как в печи или в кузнечном горне… Они не хозяева [то есть не те, кто использует свою позицию, разыгрывает отношения между субъектами, контролируя их], они могут быть рабами, но они — начало. Они — шум мира, звук рождения и трансформации. [17]

Это и есть первичный шум, шум-производитель, место (site) возникновения или первичного производства. Выражаясь более кантиански, это ничем не ограниченный «первичный синтез» из которого возникает сам априорный синтез, относимый Кантом к человеческому сознанию.

Ланд и Серр определяют производящее свойство Бытия как доиндивидуальный генеративный избыток, предшествующий обработке, осуществляемой восприятием. Эта обработка — и есть то, что под руководством рациональности Просвещения отфильтровывает из избыточности все неэффективное или проблематичное для укрепления категории «человеческого», обслуживая опыт как единственный антропоцентрически выверенный означивающий канал. Таким образом, у нас есть два паразита / два шума: один — это бесконечно разрастающаяся, генеративная, неорганизованная и нестабильная множественность, и другой — тот, что вмешивается в эту множественность и прерывает ее, поддерживая таким образом связность условий собственного производства. Один — горячий шум, который мчится, рассеивает и трансформирует; и другой — холодный шум, собранный из структурированной ригидности и застывшего формализма. Для каждого из них другой представляет собой прерывание, помеху.

По другую сторону хребтов безумия есть тоннель, ведущий к центру Земли. Профессор Дайер и его помощник проникают в подземные крысиные норы, надеясь обнаружить следы архитекторов инопланетного города. То, что они находят в итоге — это футуризм.

…в очертаниях, размерах, пропорциях, убранстве и конструктивных особенностях этого сооружения, сама древность которого воспринималась как кощунство, угадывалось нечто глубоко чуждое человеческому роду. […] Создатели ленточных рельефов следовали строгим формальным требованиям и практиковали очень необычную трактовку перспективы, однако сила их искусства произвела на нас глубокое впечатление, несмотря на то что художников и зрителей разделяли целые геологические периоды. […] Бесполезно искать что-нибудь подобное этому искусству в наших музеях. Те, кто ознакомится с фотографиями, усмотрят в них некоторую аналогию разве что с самыми гротескными идеями наиболее дерзких футуристов. [18]

Когда кто-то приближается к жару в центре Земли, он пре-коллапсирует в пост- и суб-интенсифицируется. В самой низкой точке их спуска научный язык, с помощью которого Дайер управляет связностью своего повествования, полностью исчезает и пересказ дальнейших событий может быть осуществлен только через негатив, отпечаток случившегося. Способности его коллеги тем временем сводятся лишь к тому, чтобы беспомощно твердить названия станций метро линии Бостон-Кембридж, что вполне соответствует ускоряющемуся ритму путешественников — «Саут-стейшн… Вашингтон-стейшн… Парк-стрит… Кендалл… Сентрал… Гарвард…» — эта аналогия впечатляет Дайера. [19] Законодательная власть априорного ослабевает, и «нечто иное» — лавкравтианская альтернатива научному режиму восприятия — яростно врывается в человеческий опыт:

Это было полное, живое воплощение «того, чего быть не должно» из фантастических романов. Ближайшая аналогия, которая пришла мне на ум, это громадный, несущийся на всех парах поезд метро, каким его видишь с платформы: темная масса маячит в неведомой подземной дали, надвигается, растет, мигает причудливыми цветными огнями и, как поршень в цилиндре, заполняет собой все пространство тоннеля. [20]

«Это» — ацефал, инопланетная вещь, «кошмарная пластичная масса — черная, переливчатая, зловонная», «пятнадцатифутовая полость», «бесформенная протоплазма». Она, «немилосердно набирающая скорость» — и есть совершенный шум, предварительное условие жизни — но также и модерность. [21] Точнее, один из элементов модерности, который, несмотря на его мнимое развитие изнутри нее, возвращается к рациональности Просвещения, к человеческому, но возвращается из точки за пределами человеческого и с огромной силой вмешательства. Это шумное стремление к разрыву и гонке, к деформации и разрушению, краху всех границ между искусством и жизнью, между жизнью и машиной, между воспроизводством-воспроизводства (reproduction-of-reproduction) и воспроизводством-производства (reproduction-of-production), будучи жестом к окончательному коллапсу связи между воспроизводством и производством, принадлежит «нечеловеческой воле» (цитируя Д.Х. Лоуренса) модернистского авангарда — посланника из будущего, который определенно находится «вне времени». [22]

Подтверждение не-связности человека и мира можно позиционировать в эстетике исключительно как нарушение этого первичного шума во вторичном шуме человеческого представления.

Так, Филиппо Маринетти, Курт Швиттерс, а также Сибила [c] и Ласло Мохой-Надь, нежеланные гости на банкете, проводимом Немецкой ассоциацией прессы — воплощением законодательной априорной обусловленности, — демонстрируют постулат доктрины беспрепятственного синтеза: энтропия может быть порождающей. [23] Швиттерс находится на грани ареста после оскорбления сотрудника Организации народной культуры, который сидит здесь, за столом, прямо рядом с ним. По словам Сибилы Мохой-Надь, художник посылает своим приятелям крайне выразительные взгляды, полные отчаянной мольбы о помощи. Но прежде чем Швиттерс смог побудить кого-либо к действию, Маринетти поднимается со стула, сильно покачиваясь и багровея в лице. Сибила рассказывает:

«Мои друзья, — начал Маринетти на французском. — После многих восхитительных выступлений, которые нам довелось увидеть сегодня вечером, — в этот момент послышались тихие вздохи среди чиновников, — мне очень хочется повторить свое стихотворение «Налет на Адрианополь». — Прозвучали сдержанные аплодисменты. Поэзия могла несколько развеять неловкость и скуку ужина.

Adrianople est cerné de toutes parts [d]

SSSSrrrr zitzitzitzitzi PAAAAAAAAAAAAgh

Rerrrrrrrrrrrrrrr,

— взревел Маринетти. —

Ouah ouah ouah, départ des trains suicides [e], ouah ouah ouah —

зал ахнул; послышалось несколько приглушенных смешков.

Tchip tchip tchip — fééééééééééééééééééélé!

— Он схватил стакан вина и разбил его об пол. —

Tchip tchip tchip——des messages télégraphiques,

couturières Americaines [f] Piiiiiiiiiiiii———————iiiiiiiiiiiiing, sssssssssrrrrrrrr, zitzitzit

toum toum Patrouille tapie [g],

— Маринетти бросился на стол. —

Vanitéeeeee, viande congeléeeeeeeee —————

veilleuse de La Madone, [h]

— шепотом слетело с его губ. Он медленно соскользнул на пол, его руки потянули скатерть вниз; вино, еда, тарелки и столовое серебро посыпались на колени уважаемых гостей. [24]

Поэт спускается все ниже и ниже по вертикали, чтобы снова принять на себя бесформенную горизонтальность, располагающуюся под обеденным столом — ту, что соразмерна шуму, из которого рождается авангард — унося за собой порядок, обменивая его на искусство и, среди блуждающего гула столовых приборов, восстанавливая в правах глубокую непомышляемость энтропического режима — того, что растворяет границы между поверхностью стола и плиссированными брюками, соусом Беарнез и бутоньеркой, вином, острой закуской и наручными часами. Всякий, кто попытается как-либо ограничивать художественное производство, будет вынужден уяснить пару вещей: «Départ de trains suicides» — поезд Суицид отбывает со станции.

Сноски:

[a] site (фр.) — местность, ландшафт, место; site (англ.) — место (связанное с постройкой или событием) (здесь и далее прим. пер.)

[b] para-sites — игра слов; «находится-рядом-с-местом».

[c] Сибила Мохой-Надь — историк искусства и архитектуры, жена Ласло Мохой-Надя.

[d] Адрианополь окружен со всех сторон (фр.)

[e] Поезд Суицид отправляется со станции (фр.)

[f] Телеграфные сообщения / Американские швеи (фр.)

[g] Притаившийся патруль (фр.)

[h] Тщеславие, мороженое мясо / Пресвятая Богородица (фр.)

Примечания:

1. Лавкрафт Г.Ф. Хребты Безумия: роман, повесть, рассказы / Говард Филлипс Лавкрафт; пер. с англ. О. Алякринского, И. Богданова, Л. Бриловой и др. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. С. 469.

2. Там же. С. 492.

3. Там же. С. 510. Среди заметок Лавкрафта есть схема, нарисованная в верхней части раскрытого конверта: мираж на «слое облаков» перед горным хребтом, позади которого можно увидеть инопланетный город. Важным кажется предположение о том, что образ Лавкрафта — город, проецирующийся на пыль и туман на другой стороне горного хребта, — судя по всему, имел свою материальную основу, подтвержденную формой конверта, на котором был сделан рисунок.

H.P. Lovecraft, notes on ‘At the Mountains of Madness’, 1931. Howard P. Lovecraft Collection, 1894-1971, The John Hay Library, Brown University. 4. Lovecraft, ‘At the Mountains of Madness’, Tales, p. 522.

4. Nick Land, ‘Kant, Capital and the Prohibition of Incest’, Fanged Noumena, eds. Robin Mackay and Ray Brassier, Falmouth, Urbanomic, 2012, p. 64.

5. Nick Land, ‘Machinic Desire’, Fanged Noumena, eds. Robin Mackay and Ray Brassier, Falmouth, Urbanomic, 2012, p. 320.

6. Nick Land, ‘Machinic Desire’, Fanged Noumena, eds. Robin Mackay and Ray Brassier, Falmouth, Urbanomic, 2012, p. 320.

7. Michel Serres, The Parasite, trans. Lawrence R. Schehr, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007.

8. Хозяин, гость, дважды вздыхает, дважды говорит, дважды говорит раздвоенным языком… мы не знаем, что принадлежит системе, что составляет ее и что ей противостоит, прерывая и угрожая ей. Достоверна или недостоверна диаграмма […]. Серр. М. Паразит. Пер. А. Лобановой. Носорог №5 (2016-2017). — М.: Носорог, 2017. C. 190.

9. Niklas Luhmann, ‘The Cognitive Program of Constructivism and a Reality That Remains Unknown’ in Self-Organization: Portrait of a Scientific Revolution, ed. Wolfgang Krohn et al., Dordrecht, Kluwer, 1990, p. 76.

10. Niklaus Luhmann, ‘The Paradox of Observing Systems,’ Cultural Critique, no. 31, 1995, p. 46.

11. Serres, The Parasite, p. 66.

12. Ibid. p. 12.

13. «В начале был шум…»

Serres, The Parasite, p. 13.

14. «Разве крысы… это не позитивный антиисторизм?»

Nick Land, ‘Spirit and Teeth’, Fanged Noumena, eds. Robin Mackay and Ray Brassier, Falmouth, Urbanomic, 2012, p. 192.

15. Land, ‘Spirit and Teeth’, Fanged Noumena, p. 193; p. 196; p. 199. Мы очарованы единицей, только единство кажется нам рациональным. […] Дезагрегация и агрегация как таковые, без противоречий, кажутся нам отвратительными. Нам всегда нужны принцип, система, интеграция. Нужны элементы, атомы, числа. Они нужны нам, поэтому мы их создаем. Единый бог и идентифицируемые индивиды.

16. Использовать свои позиции или использовать свое местоположение означает доминировать над связями. Значит состоять в некотором отношении с самим отношением. Но никак не с теми пунктами, из которых выходишь, в которые приходишь или которые пересекаешь. Никогда — с вещами самими по себе и субъектом как таковым. Вернее, с теми точками, которые выступают операторами, источниками отношений. В этом и состоит значение префикса «пара-» в слове «паразит»: он всегда под боком, рядом, чуть сдвинут; не на самой вещи, не на ее связях. Он пользуется этими связями и создает из них систему. Он всегда выступает посредником, но никогда напрямую.

Серр, М. Паразит. Пер. А. Лобановой. Носорог. №5 (2016-2017). — М.: Носорог, 2017. С. 211.

17. Serres, The Parasite, p. 38.

18. Лавкрафт Г.Ф. Хребты Безумия: роман, повесть, рассказы / Говард Филлипс Лавкрафт; пер. с англ. О. Алякринского, И. Богданова, Л. Бриловой и др. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. С. 524.

19. Там же. С. 575.

20. Там же.

21. Там же. См. также: Луиджи Руссоло «Динамизм автомобиля» (1912-1912), холст, масло. Париж, Государственный музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду.

22. D.H. Lawrence, ‘Letter to Edward Garnett, 5 June 1914’, The Cambridge Edition of the Letters of D.H. Lawrence, Vol. 2: 1913-16, ed. George J. Zytaruk and James T. Boulton, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, pp. 182-183.

23. Другими словами, негэнтропия увеличивает локальную энтропию (которая возникает как необходимый довесок). Например, см.: Alexandre Favre, Henri Guitton, Jean Guitton, André Lichnerowicz and Etienne Wolff, Chaos and Determinism, trans. Bertram, Balitmore, Johns Hopkins Univesity Press, 1995, p. 8.

24. Сибила Мохой-Надь, цитируется по The Dada Painters and Poets: An Anthology, ed. Robert Motherwell, Cambridge, Belknap Press, 1981, pp. xxix-xxx.