Стихи, прочитанные в Хеллоуин 2018 года # Фёдор Корандей

Реч#порт публикует подборку Фëдора Корандея.

Фëдор Корандей (род. 1980 г.) — историк, географ, поэт, эссеист. Сотрудник Тюменского государственного университета. Автор многочисленных поэтических публикаций, сборника стихов «Новости нулевого канала» (М., 2018).

+ + +

Всë так же светит луна нуара

Над пустою рекою, сваей моста,

Словно старая тусклая фара

Озаряет родные места,

Там, где муж в спальне давит жену подушкой,

И ребëночек не может уснуть,

Где блестит на площади оловянный Пушкин

И кремнистый путь,

Где луч света плывет, как в общей бане обмылок,

Вдоль знакомых полночных бетонных стен,

Миллион бутылок, пустых бутылок —

Их в ангаре спрятал исчезнувший бизнесмен.

Про него даже упоминали

В передаче «Человек и закон»…

Миллион бутылок, лежащих в ангаре

Под замком.

Нет, ни ни капельки больше алкоголя

Не достать из колодцев пустых.

Всë забылось, и радость, и горе,

Для которого создали их.

Лишь, бывает, в часы оживших игрушек покажет

Презентацию по небу летящий синий дым —

Этикеток бутылочные пейзажи

И Распутин, глазом — светофором своим

Равномерно пощелкивающий, блюдом

Фосфорическим подмигивая волне,

Пробегающей полем безлюдным,

Всей невидимой тëмной стране.

+ + +

Золотая струйка в кромешной тьме октября,

А

Берëза огромная, единственного фонаря

Озарëнная жутким светом, раскинула руки, как пугало.

Фосфорическая берëза во тьме Вселенной,

На сотни, на тысячи километров никого нет,

Никто не лежит на белизне простынной,

Как страшной этой берëзы в окошко падающий свет.

Миллионы берëз в этой тëмной ночи от Камчатки до Воронова, Подмосковье,

Выстроились в шахматных однообразных бесконечных рядах.

Ядовитые картофельные ростки в глубочайшем подполье,

И протягивают свои пальцы, как поэзия, неизвестно куда.

Миллионы берëз, но только под одной из них в эту ночь писает клоун,

Лишь одна берëза клоунским отмечена, благословенна,

Описанием, ну, а кто он такой? Неизвестно, кто он.

Он приносит в глубинку традиции глобального Хеллоуина.

Струйки эти, бокалы пивные да тыквы домашние,

И стоят за окошком безмолвно пустые просторы страны.

Если глянешь туда, ох, ëлки, берëзы, да как же там страшно,

Миллионы деревьев, не светит никто на них, кроме луны.

+ + +

Восьмидесятые годы были странным временем,

Временем тошнотворных «Сказки странствий» и «Карлика Носа».

В восьмидесятых годах разбудили с утра меня

Женщины, красившие наш дом. И я проснулся,

А штор никаких нет, и никуда не спрятана

Вся наша жизнь. Над ней сияющее облако, словно клочок больничной ватки.

А за окном стоят три женщины в респираторах,

И смотрят, как я просыпаюсь в своей кроватке.

Мешковатые черные фигуры. В уже давно наступившем будущем,

Я теперь помню только ужас, ужас, небо и этих

Добрый смех маляров, по стеклу руками скребущих.

Они ведь все были мамами. Наверное, у них у всех были дети.

Всë бывало таким тогда. Выйдя из тени клëна,

Нежелательные фигуры вставали в окошке.

Зато наш город БЫЛ ЗЕЛЁНЫЙ.

Тополя, словно плесень на дохлой кошке,

Там росли повсюду, сияющей чередой спокойной

Облака проплывали, как больничная вата,

Над заросшей летними травами сильно пахнущей тайной,

Разбираться в которой было страшновато.

+ + +

Детство заканчивалось, когда в полдень деревенский

Вдруг заговорила коробочка настенная:

«У нас в студии, ребята, Эдуард Упсенский,

Создатель Чебурашки и Крокодила Гены,

Но теперь он работает над СОВЕРШЕННО НОВОЙ ТЕМОЙ,

Его интересуют КРАСНЫЕ РУКИ, которые ДУШАТ ПИОНЕРОВ,

И есть ли во всем этом безумии система?

Пожалуйста, пришлите ему ещë примеров!»

И вот дети по всей стране, усевшись за столики, расписанные хохломою,

Принялись исповедоваться Эдуарду на заданную тему.

И толпа дотоле скрытых чудовищ, былые замки ломая,

Вдруг полезла через берлинскую унылую бетонную стену,

Чтобы скрыться навек в ночном нейлоне тенистом

Постсоветском, и в девушках с улыбками яркими,

В телевизоре, наполненном багровым твинпиксом,

В лесопарках с распахнутыми настежь маньяками.

Мир, как море, растворял этих монстров, рассеяны

Исчезали они, как бы в темном купороса растворе

Плыл Жак-Ив Кутсо, глядящий в бездонное синее

Совершенно неизвестное новое море.

+ + +

Звон какой, гром,

Старушка, пенсионерка,

Выкатывает тележку с

Которую, наверно, из супермаркета угнала.

Но если приглядеться, то пожилая эта женщина

Совсем не выглядит, как бомжиха,

В тележке еë — обычные вещи,

Одна только сумочка лежит там,

С блестящим замочком, забыл сказать об этой детали,

Вокруг всë блистает, гремит, сверкает солнце,

Как будто мы с вами под небом Италии,

Вокруг только камень, и по нему грохочут колëса.

Тележки из супермаркета не предназначены для брусчатки улиц,

С грохотом пустую тележку полными больными руками,

По улице главной города катит, сутулясь,

Странная пожилая женщина с розовыми щеками.

Перед тем окном, где всегда танцуют невесты

В белом, рабыни свадебного портного,

Я повстречал еë, куда, зачем, неизвестно,

Катит тележку женщина вида больного.

+ + +

Днëм, ребëночка спать когда уложишь —

Скажет Юлия, — чайник ставить станешь,

Сядешь рядышком в чистой белой кухне,

И почудится вдруг тебе, бывает, —

Cтонут тысячи грешников несчастных

В этом чайнике. В детстве я читала,

Что в одиннадцать километров шахту

Где-то вырыли, при советской власти,

Чтоб исследовать толщу бездн подземных.

Микрофонную нить туда спустили,

Слышат — дикое что-то там творится,

Звуки адские. Тянут вверх приборы —

Птица чëрная с длинными зубами

Мëртвой хваткою держит душный провод.

Я одиннадцать километров мерю,

Скал базальтовых тяжесть телом чую,

Птицей страшною чашки край кусаю.

+ + +

Сон о привинченных снизу к днищу раструбах медных,

Сон, что я клаксон.

Езжу по улицам солнечным с воем победным,

Делаю звон.

Взрогнет прохожий москвич, ништяки обронивши,

Невыносимы фанфары мои, доминантсептаккорд.

Валятся площадью Трубной дома, и бегущих калоши

Прочь любопытных напуганных мартовских орд.

Рядом проеду, и рявкну, и парочка бедная

Вздрогнет, уронит пасхальный московский свой торт,

Cолнце сияет трофейное, солнце победное,

Лопнут штаны, отстегнется подвязка, отвалится борт.

На тротуаре асфальтовом кляксою серою, белою,

Словно здесь голубь гигантский летел и не выдержал вес,

Брызнет клаксон над Ивановской всей децибелами.

Белую кляксу увидишь, сияя, с небес.

Мы попросили Фëдора ответить на несколько вопросов о поэзии в качестве дополнения к его подборке.

Какие современные поэты для вас важны?

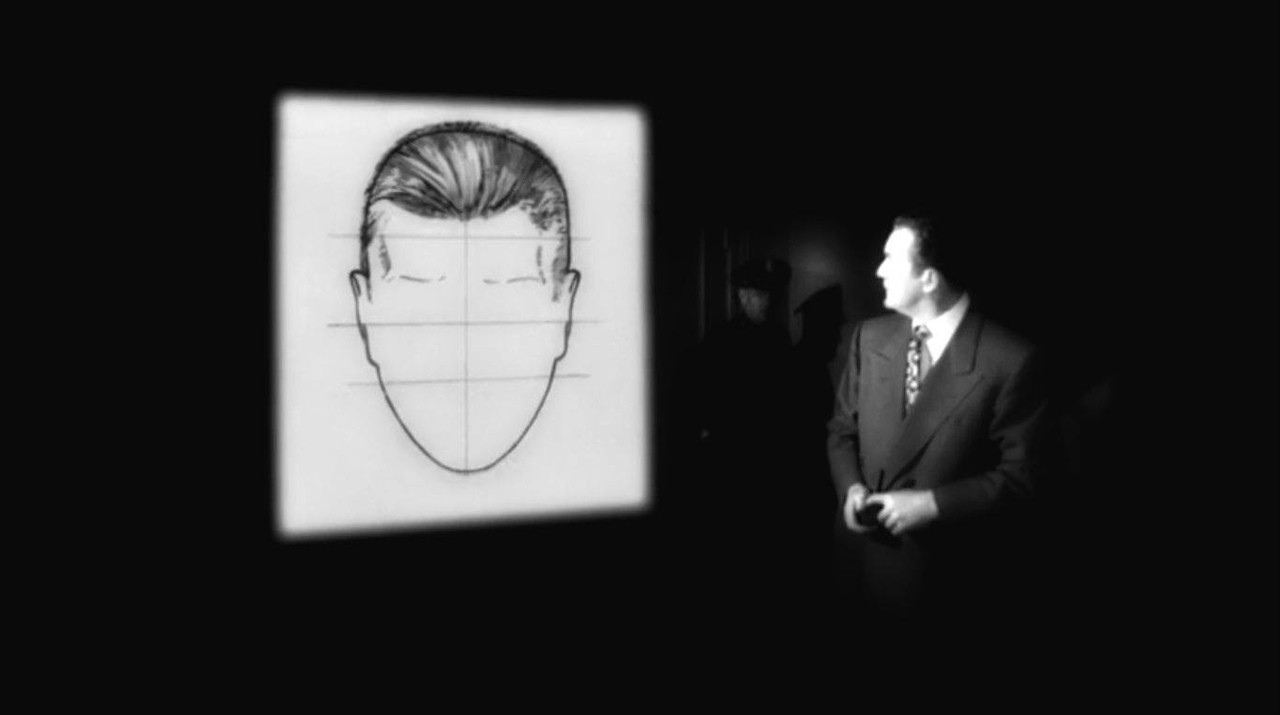

Мирослав Немиров (а до него — Гораций), начнëм с них, в общем, оба как-то сказали, что поэзия — это картинки показывать, а не душу изливать. Меня всегда привлекало в сочинительстве то, что это такой бюджетный способ делать кино, доступный каждому: организовать в собственной голове киностудию, потоком снимать кино и показывать на маленьком экранчике, вроде фейсбука.

Вот те поэты, что показывают картинки, для меня и важны. Некоторую часть из них я смог зафрендить: Иван Ахметьев, Владимир Богомяков, Василий Бородин, Белка Браун, Александр Гальпер, Андрей Гришаев, Даниил Да, Дмитрий Данилов, Евгений Лесин, Порфирий Косоротов, Александр Курбатов, Герман Лукомников, Андрей Родионов, Арсений Ровинский, Федор Сваровский, Татьяна Скарынкина. Названы здесь преимущественно поэты, которых я каждый день вижу перед собой в Интернете, так исторически сложилось, — с

Есть у ваших стихов какой-то конкретный адресат? Или к кому они обращены?

Для френдленты и пишу. Таким образом я могу надеяться на непосредственную реакцию неравнодушных людей — на стихотворения вообще, и на мои стихотворения в частности. Да, у меня были журнальные публикации, и даже книжка была, но узнать о том, какое это произвело воздействие на читателя, если таковой вообще существовал, оказалось совершенно невозможно. Чтобы сделать книжку, потребовался немалый труд нескольких людей, и в результате мы получили в прессе два отзыва, общим объëмом меньше странички. А тут запостил с утра в фейсбук — шестьдесят лайков, пять перепостов. Профит!

Что Вас радует, когда Вы пишете стихи? Что не радует (расстраивает, удручает…), когда вы пишете стихи?

Ещë один важный и всегда современный поэт сказал: «Пиши с интересом и смотри на писание, как на праздник». Это правда праздник: в последнее время я просто радуюсь, когда мне удаëтся на него попасть. Так что радует всë, сама ситуация — это, например, как ночью иногда выйти прогуляться (свежий воздух, лëгкость в движениях) или в новый город прилететь, сойти с трапа самолëта. А если при этом что-то получается сочинить, достигнуть, как говорится, определëнных художественных задач, то это вообще счастье. Звучит всë это несколько легковесно, как и любое внешнее описание счастья.

Сами по себе стихи тем и хороши, что иногда позволяют описать счастье не так легковесно, как прямой ответ на подобный вопрос: не интеллектуально, а в большей степени даже телесно, вызвав при помощи показываемых картинок некий сложный эмоциональный отклик, аффект и так далее.

О чём вам не интересно писать стихи?

Наверное, тематически это нельзя определить: про всë, что угодно, можно писать, главное, достаточно взволноваться. Но взволноваться именно в том смысле, чтобы пойти на вышеупомянутую внутреннюю киностудию, написать сценарий, устроить кастинг, поставить свет и снять кино… И там, конечно, на этой маленькой студии, есть такой маленький взъерошенный режиссëр, который топит за искусство ради искусства, и не приемлет других целей, кидается предметами.

Я

Как вы относитесь к идее поэзии как философствования «другими средствами»?

На людей, которые профессионально занимаются философией, я смотрю примерно так же, как на людей, занимающихся оперой или балетом — с искренним уважением, но со стороны. Это же большой труд — причëм даже не петь в опере, а просто в этом разбираться. Я так не умею, не учился. Если кто-то из таких людей ещë и стихи может писать, то это просто великолепно. Но при этом смотрите предыдущий пункт. Как это совмещать — поэтическое и философское мышление — я не знаю. Когда я пытаюсь читать философские трактаты, то мне, например, навязчиво лезут в глаза метафоры, они просто выползают на передний план и заслоняют всë остальное: «машина желания» выкатывается из Делëза и едет уже самостоятельно.

Является ли для вас особой поэтической темой смерть?

Да, конечно. Но здесь я ничего нового не скажу: надо успевать жить, после смерти это уже не получится. Ещë любовь для меня тоже особая тема. И счастье. И преступления. И приключения в джунглях. И ебеня. И нуар.

Городские окраины, бедные пригороды, то, что называется в современном русском языке словом «ебеня», частое место действия ваших стихов. Неслучайно ведь вы их только что упомянули. Стоит ли за этим постоянным обращением к таким локациям авторская эстетическая программа? Иначе говоря, можно ли сказать, что вы ставите перед собой поэтические задачи определённым образом говорить о «ебенях», поэтизировать их? Или возникающее у иных читателей подозрение о такой цели автора лишь иллюзорно?

Я люблю нуар. Возможно, когда-то это и было изображением чего-то конкретного, и у меня была потребность поэтизировать, скажем, ландшафт тех мест, в которых я тогда жил. Может быть, она была терапевтическая, эта потребность, может быть, ещë какая-нибудь, сейчас это не важно. Сейчас это уже, скорее, воспоминания, декорации, какая-то постановочная реальность, с фанерными оборотными сторонами, нужная, когда рассказываешь историю, сеттинг. «Ебеня», конечно, продолжают существовать в этнографическом смысле, их иногда видишь, проходя по улице, или в путешествиях, но это уже не те совсем «ебеня», которые когда-то произвели на меня такое впечатление, они исчезли бесследно. В юности всë это впечатляет, накладывает живейший отпечаток, потому что мир переживается впервые, а сейчас уже нет, к сожалению, в одну воду не войдëшь. Но стихи в моëм случае такая замедленная вещь, что я до сих пор пользуюсь тем, что пятнадцать-двадцать (а скорее тридцать) лет назад прожил.

Если какой-нибудь одержимый влечением к типологии аспирант-филолог произнесёт такую фразу: «Тюменская поэтическая школа — это Немиров, Богомяков, Корандей», чем вы ответите на неё, кроме смеха, и какой это будет смех: добрый, недобрый, презрительный?…

Не буду вмешиваться, во-первых, я и сам аспирант-филолог, был в этой шкуре, и у меня к ним эмпатия, во-вторых, рыба не имеет права судить ихтиолога — сделаю индейское лицо и уплыву поглубже, буду там плавать, не говоря ни слова. Ну, может быть, процитирую последние два стиха первой оды Горация, он там обращается к Меценату, мол, если похвалишь меня и назовëшь поэтом, то я от радости стукнусь головой о небо. Чисто по-человечески это, конечно, большая честь, я люблю Немирова и Богомякова как поэтов, и это не потому, что мы земляки, но честно, по гамбургскому счету, считаю, что это важнейшие русские поэты нашего времени.

Где проходит западная граница Сибири?

Она мерцает, иногда выходя на поверхность, например, в городе Верхотурье, или на старом сибирском тракте между посëлками Юшала и Тугулым, смотрите на Google Maps.

Вообще, возможно, это не полоса, а градиент километров в пятьсот шириной. Екатеринбург — определëнно не Сибирь, Тобольск — определенно Сибирь, а Курган — Зауралье, а в Тюмени вообще каждый предмет имеет сибирскую и

Впрочем, наверное, я неправильно понял вопрос.