Кто придумал Кьеркегора?

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе.

Жизнь прожить — не поле перейти.

Борис Пастернак, 1946.

Весной 1928 года Шестов приезжает в Амстердам, чтобы поучаствовать в чтениях философского общества. Там же выступает Эдмунд Гуссерль — мыслитель, которого Шестов не раз критиковал на страницах «Revue Philosophique». Удивительно, но Гуссерль, прознав об участии Шестова, начинает навязывать ему свою дружбу — ждет на званых обедах, затягивает в философские беседы и даже просит русского мыслителя отсрочить свой отъезд в Париж. Гуссерля восхищала радикальная шестовская критика. В их первом приватном разговоре Гуссерль разоткровенничается:

«Вы точно превратили меня в каменную статую, поставили на высокий пьедестал, а затем ударом молота раздробили эту статую вдребезги. Но, точно ли я такой каменный? Вы как бы не заметили, что принудило меня так радикально поставить вопрос о существе нашего знания и пересмотреть господствующие ныне теории познания, которые прежде удовлетворяли меня самого не меньше, чем других философов. Чем больше углублялся я в основные проблемы логики, тем больше чувствовал я, что наша наука, наше знание шатаются, колеблются».

«Наше знание шатается, колеблется» — слова, которые очень близки собственной философской позиции Шестова. Он отвечает Гуссерлю:

«Но нужно ли сохранить — чего бы это ни стоило — наше знание? Нужно ли вводить вновь время в колею, из которой его выбросило? Может быть — наоборот? Может быть, нужно его еще толкнуть — да так, чтоб оно разбилось вдребезги?»

Между Гуссерлем и Шестовым завязывается дружба, во многом основанная на их философской несовместимости.

После Амстердама Шестов заезжает во Франкфурт повидаться с Мартином Бубером. В тамошних интеллигентских кругах вовсю обсуждали вновь открытую философию Кьеркегора; в Германии его имя звучало чуть ли не громче имени Ницше. Шестов же был сбит с толку — о датском экзистенциалисте он слышал впервые.

Осенью того же года, во Фрейбурге Гуссерль знакомит Шестова с Хайдеггером. Шестов вновь слышит о загадочном датчанине:

«Когда Хайдеггер ушел, — рассказывает Шестов, — Гуссерль снова обратился ко мне и заставил пообещать, что я буду читать Киргегарда. Я не понимал, почему он так настаивал на моем знакомстве с Киргегардом, так как философская мысль Киргегарда не имеет ничего общего с мыслью Гуссерля. Сейчас мне думается, что он хотел, чтобы я читал Киргегарда для того, чтобы я лучше мог понять Хайдеггера… Как случилось, что человек, всю жизнь свою положивший на прославление разума, мог толкать меня к Киргегарду, слагавшему гимны Абсурду?».

Кьеркегор интригует Шестова. Впрочем, в их духовном общении еще чувствуется напряжение, недоверие: «Читаю понемногу из Киргегарда, — пишет Шестов в феврале 1929 г., — действительно нахожу общее… Иногда кажется, что он читал „Апофеоз беспочвенности“ (ранний и, вероятно, главный труд Шестова — мое прим.) или я читал его книги. Разница только в том, что он, полемизируя с Гегелем, все же хочет использовать диалектику Гегеля против Гегеля же, и мысль о беспочвенности ему, вероятно, показалась неприемлемой, даже не мыслью».

Но вот уже весь 1931 год Шестов посвящает плотному знакомству с наследием Кьеркегора: «Прошедший год, — пишет он осенью, — моя встреча с Киргегардом — был для меня особенно трудным. И до сих пор еще, каждый раз, когда я вспоминаю про эту „душу“ , с которой я столкнулся в своих странствованиях, мне приходится делать величайшее напряжение, чтоб не свернуть на путь кантовской критики, который неизбежно ведет назад к Спинозе».

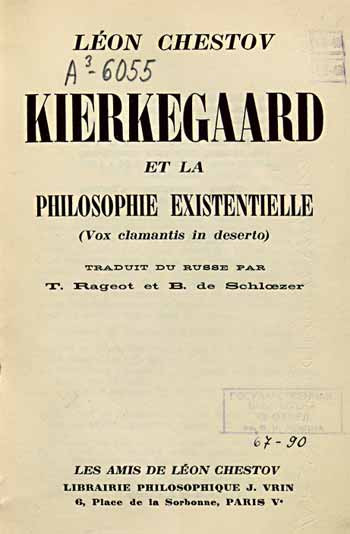

В конце концов, Шестов решается написать книгу о Кьеркегоре. Ее изданием (1936 г., Париж) руководил специально собранный к 70-летию мыслителя «Комитет друзей Льва Шестова», в который среди прочих входили Николай Бердяев и Альбер Камю. «Киргегард и экзистенциальная философия» стала одной из первых книг, осветивших мысль Кьеркегора за пределами Скандинавии и Германии, и последним трудом самого Шестова, скончавшимся 19 ноября 1938 года.

Немного о философском методе Шестова. Исследователи называют его «мыслителем одной идеи». И если попытаться тезисно выразить эту идею, то нам даже и придумывать ничего не надо, Шестов все сделал сам. Речь идет о той самой книге: «Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления».

Прочувствуйте эти слова: «Апофеоз беспочвенности».

Мыслители-классики всегда искали твердой почвы для своей философии. Сами эти поиски даже возвели в методологический закон «достаточного основания»: «ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым, — без достаточного основания». И вот в 20 веке на арене европейской философии возникает Лев Шестов, который имеет дерзость оспаривать все возможные основания. Он требует мысли беспочвенной, безосновательной. Абсурдной.

Если подходить к оценке трудов Шестова с академических позиций, то он более критик, эссеист, нежели философ. Шестов не создал громкой концепции, системы, учения. У него практически не было учеников. Невозможно развивать традицию, автономную «парадигму» Шестова, можно только мыслить в его ключе, воспроизводить его вопль беспочвенничества.

Надо сказать, что «Апофеоз беспочвенности» — одна из немногих книг, которую Шестов не выстраивает вокруг той или иной фигуры европейской мысли. Прочие его труды — «Афины и Иерусалим», «Добро в учении гр. Толстого и Ницше», «Достоевский и Ницше», «На весах Иова», «Умозрение и Апокалипсис (религиозная философия Вл. Соловьева)» — закручиваются вокруг идей, противоречий и судеб героев истории философии. Шестов не говорит ничего своего, он будто бы прячется за объекты критики. В то же время Шестов подламывает своих героев под себя, заставляя Толстого, Ницше, Плотина, Парменида озвучивать собственные, беспочвенные идеи.

И вот кто-нибудь обратится к Льву Исааковичу: «В “Афинах и Иерусалиме» вы писали…” И Шестов тут же отнекивается: «Не я, это все Гегель, извините! Я старался быть максимально объективным».

Это — один из философских приемов Шестова. Подминать героя под себя, но в то же время эти как бы свои, но как бы и чужие суждения сопровождать иронической ухмылкой. Никогда не доводить идею до полной серьезности. И нельзя сказать наверняка, взаправду ли верил Лев Исаакович, что, положим, «не человек, а Бог сорвал и вкусил плод от запретного дерева», или только подтрунивал над нами.

И вот в поле его мышления входит Кьеркегор, которого Шестов называл «Киргегардом» — своеобразие перевода с датского. Кьеркегор, кстати, к иронии тоже был не безразличен. Его магистерская диссертация была посвящена противопоставлению иронии в творчестве романтиков и иронии Сократа. Печальная, упадническая ирония романтизма и светлая, ободряющая ирония Сократа — так он их видел. На счет последней Кьеркегор пишет:

«Для существующего в двойной рефлексии все обстоит именно так: сколько пафоса — ровно столько же и комического; они обеспечивают существование друг друга: пафос, не защищённый комизмом,- это иллюзия, комизм же, незащищённый пафосом, незрел».

Очень редко Кьеркегор был настолько смел, чтобы писать от собственного имени. Кьеркегор прятался под псевдонимами, у него их было более десятка: Виктор Эремита, Судья Уильям, Йоханнес де Силентио, Константин Констанциус и др. Эти псевдонимы образовывали целые миры, обретая свое существование на страницах книг Кьеркегора: ссылались друг на друга, перекликались и спорили. Целый кукольный театр.

И, конечно, сам Кьеркегор всегда лишь мелькал за своими героями, не желая открыть истинного лица. Когда же он писал под собственным именем, то зачастую это было что-то очень яркое, резкое. Как, например, в «Евангелие страданий»:

«На этом пути [пути Христа] не просто, как порой говорят, — чем больше нужда, тем ближе помощь, нет, здесь, на этом пути чем сильнее страдание, тем ближе совершенство. Знаешь ли ты еще какой-нибудь путь, на котором это было бы так? На всяком другом пути верно обратное: когда приходят страдания, их тяжесть перевешивает, перевешивает настолько, что это даже может означать, что ты выбрал неверный путь. Но на этом пути — на пути, которым человек следует за Христом, — чем выше страдания, тем светлее слава; и вздыхая, путник по сути считает себя блаженным».

Кьеркегор брал некоторую позицию и доводил ее до крайности, вырываясь из установленного Аристотелем этического правила — во всем знать меру. Эти ухищрения исследователи назовут «методом непрямого высказывания». Говоря что-то одно, Кьеркегор якобы пытается сказать нечто другое. Такая диалектическая уловка: отвратившись от одной позиции, мы как бы автоматически повернемся к другой. Есть в этом что-то мефистофелевское — «я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно творит благо».

Помним, что на софизм Мефистофеля Фауст восклицает: «кудряво сказано!» И действительно, ведь и та, другая позиция тоже может стать крайней, абсурдной. Где искать выход из этой дурной диалектики?

Мы видим, что Шестов и Кьеркегор очень удачно совпадают друг с другом. Кьеркегор все время прячется, говорит противоречиями, подмигивает своему читателю и тут же ускользает. Он предельно сокрыт и все же предельно откровенен — он будто бы хочет, чтобы его раскрыли, он дает для этого все карты. Но Кьеркегор требует умелого детектива, который сумеет расплести таинство его судьбы.

И тут возникает Шестов, который работает с «насильственными трактовками», с теоретическим подминанием под себя. Нужно выделить еще одно занимательное свойство его философствования. В своих исследованиях Шестов не признавал голой философской теории, отделенной от личности мыслителя. Иными словами, для Шестова нет «теории идей» вне личности и судьбы Платона; Шестов всегда обращается к разбору души мыслителя. Например, про Толстого он пишет:

«Гр. Толстой столкнулся с иным скептицизмом: пред ним раскрылась пропасть, грозившая поглотить его, он видел торжество смерти на земле, он себя самого видел живым трупом. Охваченный ужасом, он проклял все высшие запросы своей души, стал учиться у посредственности, у середины, у пошлости, верно почувствовавши, что только из этих элементов возможно воздвигнуть ту стену, которая, если не навсегда, то хоть надолго скроет от глаз страшную истину».

В интерпретации Шестова Толстой будто бы однажды столкнулся с той самой банькой с пауками, о которой писал Достоевский; с мнимым апофеозом беспочвенности, снедавшим графа изнутри. Что-то подобное действительно описано Толстым в персонаже Лёвина. Лёвин мучается бессмысленным устройством общества, абсурдом жизни, и бежит от этого абсурда к народной религии. Но побег Лёвина совершенно не убеждает Шестова: это именно побег, фальшивая попытка замолчать, заглушить внутренние противоречия физическим трудом и сермяжной правдой. То же, полагает Шестов, происходит и в душе самого Толстого, когда в нем просыпается та самая страсть к «народным истинам». Это прекрасно показано в недавнем фильме «История одного назначения», где Софья Андреевна говорит о надуманной, неискренней вере Толстого в народ; вере, которая есть лишь предлог для побега от действительных семейных проблем, неразрешимых проблем, терзающих личность Толстого.

И так — со всеми. Везде Шестов находит небольшую биографическую деталь, психологический пунктик, с помощью которого он переворачивает устоявшиеся представления о мышлении своего героя.

«Разумное мышление и стоящая на его страже мораль — ими же живут и довольствуются люди — привели Киргегарда к самому страшному, что может быть: к бессилию. Ему было ниспослано испытать бессилие в самой отвратительной и позорной форме, в какой оно может проявляться на земле: когда он прикасался к любимой женщине, она превращалась в призрак. Хуже — все, к чему он прикасался, превращалось в призрак: плоды с дерева жизни недоступны, все люди во власти смерти, всех подстерегает отчаяние, которое еще в молодые года овладело его душой. Но это же отчаяние приподняло его над плоскостью обычного мышления, и ему тогда открылось, что и само его бессилие — тоже призрачно», — пишет Шестов.

ОБМАН СОКРАТА

Итак, Шестов чуток не только и не столько к философии своих героев, но к их личности, судьбе. Кьеркегор, словами Шестова, философствовал, чтобы жить, а не жил, чтобы философствовать. Наперед выставляется то самое противоборство экзистенции, существования личности и ее идеи, сущности, которое столь характерно для экзистенциализма.

Но давайте попробуем определиться — что такое экзистенциализм? Определение это можно искать со всяких разных сторон. «Бытие прежде мышления», «путь абсурда». Я понимаю экзистенциализм как атмосферу богооставленности, где протекает конфликт трех понятий: личность, выбор, свобода.

Кьеркегор же говорил, что тот, кто хочет воспринять экзистенциальную философию, должен «отстранить этическое». Радикальная мысль. Что же, экзистенциальная философия есть какой-то особый извод нигилизма? Нет, отвечает Шестов: скорее, этика есть извращенный, прикрытый моралью нигилизм. И здесь мы должны совершить исторический скачок и обратиться к началу европейской философии как таковой, к Сократу.

Конечно, философия развивалась и до Сократа: Фалес Милетский, Анаксимандр, Парменид, Гераклит. Но не зря всю эту плеяду мудрецов зовут досократиками. Что же такого значительного ввел в философию Сократ?

Человека. Сократ первым всерьез задумался о месте человека во вселенной. Досократики рассуждали большей частью об устройстве мироздания как такового; они искали первоначала, старались вывести максимально общие законы мироустройства. До человека им особого дело не было — что это, как не мелкая соринка, которая никоим образом не влияет на окружающий мир. Боги спят покойно и без существования человека, и продолжат спать, когда человек вовсе исчезнет. Хорошо это презрение досократовский философии к человеку видно в словах Анаксимандра:

«Откуда пришло к отдельным существам их рождение, оттуда, по необходимости, приходит к ним и гибель. В установленное время они несут наказание и получают возмездие одно от другого за свое нечестие».

Раз человек так нечестив, временен, ограничен, то что о нем задумываться? Это суета сует, вечного ничего из человека не выцедишь. Но уже здесь, считает Шестов, во

Столкнувшись с фактом смерти, досократики стали выстраивать план отступления к первоначалу, где все вечно, где, словами Парменида, «погасло рожденье и стала неслышима гибель». Мысли о вечном и тебе самому станет легче; одной этой мыслью ты уже как бы причастен вечности. Плюнь на себя, на окружающий мир, ибо это все недостойно, все уйдет в прах; но твоя мысль, твой разум что-то такое шепчут о бессмертии. Выводится специальное понятие, характеризующее прикосновение к вечности, катарзис — возвышение, очищение, оздоровление. От чего очищение, оздоровление? Конечно, от всего окружающего, из терний к звездам, от материи к вечности. Разум, открывший катарзис, оказывается вроде как окошком, через которое, стоит протянуть мысль, прощупывается недостижимое.

Это, конечно, не единственный путь к вечности, который был у древних греков. Не стоит умалчивать о дионисийских оргиях, где катарзис достигался как раз через культивирование чувственности. Но и там чувственность должна была достигнуть того максимума, который позволит ей исчезнуть полностью, растворившись в природе. И посреди оргий человек бежал от своего разлагающегося тела, пускай и посредством культа этого тела. Более того, призывы греков к разумности, к сдержанности могли быть прямой реакцией на дионисизм. Об этом писал Ницше. Сократ был следствием декаденса, упадка, и ему оставалось лишь одно дело — врачевать:

«В разумности тогда угадали спасительницу; ни Сократ, ни его «больные» не были вольны быть разумными — это было de rigueur (необходимо — фр.), это было их последнее средство. Фанатизм, с которым все греческие помыслы набрасываются на разумность, выдает бедственное положение: находились в опасности, был только один выбор: или погибнуть, или — быть абсурдно-разумными…»

Сократ обращает внимание на разум как то самое окно в вечность. Он поворачивает древнегреческую философию к человеку. Что отличает человека от животного? Животное существует в инстинктивной картине мира; все его действия обусловлены инстинктами, вшитыми в тело. Но человек стремится вырваться за пределы инстинктивной жизни. Он изобретает какие-то независимые от природы понятия добра, справедливости, истины: понятия, которых не найти в материальной оболочке. А значит, понятия эти присущи иной сфере: сфере вечности.

Проводник человека к этим понятиям или идеям есть разум. Тут Сократ выводит одно из центральных положений своей философии: разумный человек необходимо добродетелен. Или, если перевернуть, нельзя совершить зло осознанно. Злой человек просто не сознает своего поступка до самого конца, иначе он бы наверняка определил, что поступает дурно, причем дурно прежде всего по отношению к самому себе. Сократ разворачивает эту аргументацию в диалоге «Алкивиад I». Между Сократом и Алкивиадом возникает спор о связи справедливости и красоты. Алкивиад утверждает, что можно поступить красиво, но несправедливо; и наоборот — можно поступить дурно, но справедливо. Пример тому — воин, который бежит с поля сражения, не врачуя и не спасая падших соратников. Дурно ли он поступает? Да, поскольку покинул своих братьев. Справедливо ли? Да, ибо собственная жизнь дороже всего, и со смертью человек всегда остается один на один. И обратная ситуация: воин остается врачевать, что безусловно красиво и мужественно, но погибает, что есть высшая несправедливость.

Сократ предлагает Алкивиаду рассмотреть справедливость и красоту сами по себе, в отрыве от конкретной ситуации. Мужество прекрасно ли? Безусловно. Уродлива ли трусость? Да. Следовательно, в ситуации с врачующим воином добродетель не смешана со злом; эти понятия идут от разных источников. Причина мужества воина, спасавшего друзей — идея блага, причина трусости — присутствие смерти. Добродетельный воин всего-навсего выбирает идею блага взамен факта смерти, и тем самым одолевает смерть, причащаясь вечности блага. Выбирать же между двумя этими понятиями может лишь человек, совершенно знающий причины существующих вещей; человек, с легкостью вскрывающей во всем внешнем сущностную подоплеку.

С подачи Сократа этика намертво закрепляется за разумом. Ибо насколько же нужно быть неразумным, чтобы зная благо, не выбрать его! Благо ведь едино для всех, не может быть двух идей относительно блага. Там, где есть подобные разночтения, нет истины, нет знания, лишь мнения.

Разумный человек с необходимостью поступает добродетельно. С необходимостью… «Ни Сократ, ни его «больные» не были вольны быть разумными — это было необходимо, это было их последнее средство». По

Античная мысль не согласилась бы с Шестовым. Во власти Бога кроется опасность, произвол; возможность возврата к всемогуществу инстинкта, к дионисийскому буйству. Шестов цитирует стоика Сенеку:

«Сам основатель и зиждетель мира — всегда повинуется и лишь раз повелел».

Очень удобный тезис. Сначала всемогущий Творец допускается, так как человеку необходимо первоначало, иначе мышление впадает в дурную бесконечность причин и следствий. Но затем Творец, выполнив функцию первоначала, исключается насовсем — так, чтобы невозможен был его произвол, чтобы весь мир твердо соответствовал требованиям человеческого разума и его служанки-этики. Творец оказывается лишь удобной фикцией, иллюзией, которую усиленно отодвигают на задний план, дабы выставить на передний необходимость категорий разума.

Требование необходимости, по Шестову, и есть главный порок традиционной, умозрительной философии. Своего рода ее первородный грех. Стремление разума к постижению бытия есть ни что иное, как попытка заключить это бытие за решетку закона. Умозрительный закон вынес решение — одно не должно противоречить другому, для всего должно быть достаточное основание и т.д. — и бытие, и человек вслед за ним обязаны следовать вынесенному вердикту неукоснительно.

При столкновении с собственной смертностью в разумном человеке, говорит Шестов, созревает обида: раз я подчинен необходимости, то и все остальное должно втиснуться в рамки моего знания, моего закона, этой мертвящей необходимости.

Сократ призывал людей «познать самих себя», и в том случае обещал им непременное и вечное благо. Кьеркегор, соглашаясь с сократовским индивидуализмом, возвестил: «То, как грех вошел в мир, каждый человек понимает через самого себя». Иными словами: да, себя познать необходимо. Но то — лишь начало пути, ибо в себе ты найдешь не вечное благо, но корень греха.

ГРЕХОПАДЕНИЕ КАК БОЯЗНЬ НИЧТО

Отчего мы так боимся тьмы? Потому что во тьме может находиться все, что угодно. Темная комната может быть пуста, а может кишеть чудищами, убийцами. В темноте зрение, наш основной орган чувств, сковано, мы не можем на него положиться. И темная комната превращается в комнату Шредингера — она может как таить опасность, так и не таить, никто не скажет наверняка. В темной комнате действительное ничто превращается в потенциальное нечто, и человек остается наедине со своими страхами.

А страх, пишет Кьеркегор, есть обморок свободы. Таинственные слова. Действительно, страх сковывает нашу свободу: та комната, где мы еще недавно спокойно пребывали, погрузилась во мрак; и вот мы уже не можем совершить ни шагу, ибо страх перед неизвестностью окутал нас. Свобода наших действий скована. Это ли имел в виду Кьеркегор?

Возможно. Перейдем к следующему кьеркегоровскому парадоксу:

«Противоположно понятию греха не добродетель, но свобода».

Уже посложнее, уже глубже копает Кьеркегор. Уже начинает трещать почва классической западной философии, зачинается ухмылка Абсурда.

Давайте для начала очистим дихотомию грех-добродетель от религиозного наслоения — так будет наглядней. Что есть грех и добродетель в светском понимании? Да просто — добро и зло. Но что это такое — добро и зло? Можно ли их понять, прочувствовать сами по себе, как оторванные от практики идеи? Нет; все расхожие нравственные максимы связывают моральность с действием: «поступай так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой»; «поступай так, чтобы максима твоей воли совпадала с принципами всеобщего законодательства». Значит, добро и зло существуют — или по крайней мере ощутимы, прощупываемы — только посредством наших дел, поступков, воли. Теперь давайте присовокупим сюда рассуждения Сократа. Итак, коль ты разумен, то и поступать будешь необходимо добро; коль неразумен — вероятно, склонишься к злу.

Но вкладывается ли в эти отношения добра, зла, разума и воли понятие свободы? Разумеется, скажем мы, вкладывается. Без условия свободы как вообще возможен сам выбор между добром и злом? Без свободы не было бы никакого рассуждения о совпадении или несовпадении максимы воли с законодательством; она бы либо совпадала, либо нет, без всяких переходов и уж тем более без «поступай так». Ибо наша воля есть наша свобода…

Но действительно ли это так? Не оказалась ли человеческая воля порабощена неким произволом, имя которому — Необходимость? Вновь вспомним Сократа — разумный человек необходимо поступает добродетельно… Необходимо. То есть, у человека разумного атрофируется воля, нет выбора — он с необходимостью следует добру. Он и

Ну, хорошо, положим, что Сократ ошибался. Разумный человек порой может совершать зло — ведь не были же тиранические режимы сборищем дуралеев?

Но свобода выбора между двумя пригоршнями пепла — добром и злом, которые при этом часто смешиваются и тем самым вводят нас в совершенное отчаяние — этот странный, относительный выбор есть ли свобода, спрашивает Кьеркегор:

«Возможность свободы не в том, что мы можем выбирать между добром и злом. Такое недомыслие так же мало соответствует Писанию, как и мышлению. Возможность свободы — в том, что мы можем».

И посредством этого «можем» мы переходим напрямую к мифу о первородном грехе.

Когда Бог создавал мир, он вновь и вновь повторял «добро зело», или «весьма хорошо». Злу еще не было места в мире, ибо все, что творил Господь, было преисполнено благодати. Нигде не наблюдалось никакого порока, никакой расщелины, через которую могло бы протечь зло. Мир был «добро зело».

Но вот создан первый человек. И он, побродив по миру, чувствует какую-то тревогу. Что это за тревога?

«В том состоянии (т.е. состоянии невинности) мир и спокойствие, но вместе с тем есть и

И вот мы уже подкрались к главной загадке шестовско-киргегардовской философии. Загадке, вокруг которой завязаны все узлы противоречий и абсурдностей Кьеркегора. Загадке Ничто. Что же такое это Ничто?

Мы помним, что Бог создал мир из Ничто, ex nihilo. Причем это Ничто не было какой-то самостоятельной материей, существовавшей наравне или помимо Бога. Это было именно Ничто, пустота без свойств, небытие. Вообще, касаемо Ничто можно пуститься в долгие метафизические рассуждения. Например, есть ли Ничто как небытие просто обратная сторона Бога как абсолютного бытия? Или бытие есть нечто подчиненное Богу, и Он есть вне бытия, и Он в то же время есть Ничто, как Он есть и все? Тут можно долго плутать, а поэтому я предлагаю остановиться на христианской догматике, которая определяет Ничто как ничто в самом простом смысле этого слова. То, чего нет. Никаких метафизических глубин.

Итак, Бог создал мир из Ничто. Из Ничто же возник человек. Пускай Ничто и нематериально, но все же какое-то смутное чувствование, тонкий намек на свою ничтожность сохранился в первом человеке.

Бог дал Адаму власть над своим творением: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». А, как говорил Хайдеггер, язык — дом бытия. Эта же мысль прослеживается в некоторых тезисах христианских богословов. По их трактовке, только тогда животное обрело свое полное существование, когда ему было дано имя.

Но не было того человеку достаточно. Шестов уверен: человек созерцал всемогущество Бога и понимал, что существующий рай — иллюзия, лишь легкое дуновение Господа; что повели Бог, Он и бывшее сделает небывшим, и «добро зело» вновь обратиться в Ничто. Так в человеке рождается страх перед возможностью, перед тем, что может случиться, а может не случиться. Его разумение окутывает та самая «тьма Шредингера», «или-или»; он начинает бояться, бояться Ничто, которое посредством страха обретает черты Нечто.

Человеку трудно держаться за одни лишь возможности. Ему нужно нечто твердое, неизменное — то, что есть наверняка, к чему всегда можно обратиться. Таковым, конечно, является Бог. Но, как трактуют Кьеркегор и Шестов, Адам возбоялся Бога, ибо видел в нем, помимо гаранта собственной свободы, произвол, Абсолютную Возможность. И надежда обернулась страхом, и

Тогда вместо Древа жизни, которое есть «можем», чистая свобода, возможность, даже сила, наречение, власть, человек обратился к Древу познания добра и зла. Он жаждал определенности, неизменности. Все верно угадал в своих заветах-откровениях Великий Инквизитор:

«Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение».

Человек желал преклониться. Зло положим в эту коробку, добро — в ту, и будем совершенно точно знать, что есть зло, а что есть добро. И коль скоро мы будем держаться этого знания, будем разумными, будем безгласными, то и оно нам не изменит, ибо знание есть противоположность этой всеизменчивой, этой всемогущей жизни. Знание на то и знание, чтобы оставаться всегда одним и тем же (ведь что это за знание, которое сегодня — правда, а завтра — ложь); значит, знание неподвижно, знание вечно. Мертво, говорит Шестов.

И вновь Ницше: «Признаки, которыми наделили «истинное бытие» вещей, суть признаки не-бытия, признаки, указывающие на ничто: «истинный мир» построили из противоречия действительному миру — вот в самом деле кажущийся мир, поскольку он является лишь морально-оптическим обманом».

И вот Ничто, старое, доброе, неизменное, ибо нечему в нем меняться, Ничто обращается в глазах устрашенного человека в Нечто, в конкретное знание. Что раньше было возможностью — стало необходимостью. Человек мог умереть, но не умирал; теперь же, с поглощением яблока смерть стала неизбежной, необходимой. И это, говорит Шестов, послужило началом умозрительной философии: вот оно, сколь неизбежное, столь и необходимое зло, смерть; сбежим от него к точно такому же необходимому добру, к вечности. И закрутилась история человечества, история его страданий и чаяний; и закрутились идеи умозрительной философии.

Давайте шагать вслед за историей. Адамов грех не остался под слоем пыли веков, нет, он вечно происходит в нас. Кьеркегор различает количественное и качественное явление греха. Грех количественный — то, что принято в христианстве называть первородным грехом; тот грех, что налагается на нас от рождения через причастность к Адамову роду. Количественный потому, что он проносится к нам через сотни поколений, увеличивая свою тяжесть с каждым индивидом.

Но такой грех содержится в человеке потенциально. Он еще не обрел всю силу действительности, это зависит исключительно от воли отдельной личности. Помним, что «то, как грех вошел в мир, каждый человек понимает через самого себя». Теперь смысл этих слов становится ясен. Человек заглядывает внутрь себя и обнаруживает там бездну. Он чувствует соблазн, велящий ему в эту бездну окунуться. Так происходит рефлексия, и так же происходит грехопадение личности, так сковывается нравственная свобода. Человек поднимает голову и чувствует, что уже не может, он чувствует свою вину — не трансцендентную, доставшуюся ему от рода, но имманентную, причастную лишь ему единственному. Так грех входит в человека качественным образом.

Кьеркегор возмущался, когда его современники трактовали библейскую историю о грехопадении как поучительный миф, к которому стоит прислушиваться, который служит прекрасным прообразом для воплощения в изящных искусствах, но который не играет сколь-нибудь значимой роли в действительной жизни. Да вот же она, действительность — будь добрым семьянином и хорошим дельцом, исповедуйся и причащайся по воскресеньям, умеренно питайся (впрочем, и не слишком себя ограничивай), подавай на милостыню. Это и есть жизнь праведного человека, который не знает греха. Миф же о грехопадении следует оставить боязливым поколениям прошлого.

Такие люди признают грех количественный, но не видят и не понимают греха качественного. Таких людей Кьеркегор считает глубокими грешниками. Глубокими, но не великими. Ибо отличие глубокого от великого в том, что великий осознал и признал действительность ветхозаветного греха и тем самым вступил на путь рефлексии. Об этой диалектике греховности интересно написано у Достоевского в «Бесах»:

«Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха».

И, далее, Достоевский приводит цитату из Писания:

«И ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты жалок, и беден, и нищ, и слеп, и наг…».

ФИЛОСОФСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Шестов писал, что Кьергегор философствовал, чтобы жить, а не жил, чтобы философствовать. В противовес этому часто вспоминают пример Шопенгауэра, который признавался, что дело философа — обрисовать контуры праведной жизни, а уж следовать им вовсе и не обязательно, ибо философская цель поставлена, исполнение ее следует оставить другим. В

Но Кьеркегор был иным, его философствование не было службой, долгом или призванием, она была «болезнью к смерти», таким способом жить, который научает умирать. И, конечно, концепция греха была настолько плотно вплетена в его жизнь и его философию, что без нее невозможно понять Кьеркегора как такового. Давайте же, наконец, обратимся к его жизни.

Скупые на краски поля Северной Дании. Где-то среди них затерялся пастушок Микаэль. Днями и ночами он следует за стадом овец. Ветер пронизывает его слабое тело, от голода кружится голова. Микаэль очень одинок. Глубоко религиозный, мальчик обращается к небу. За что Господь обрек его на страдания? Где искать путеводный свет? Нет ответа. Тогда Микаэль взбирается на голый, каменистый склон и совершает богохульство. Мальчик проклинает Бога.

Вдруг судьба начинает благоволить Микаэлю. Он становится странствующим торговцем шерсти, копит деньги, обзаводится женой и домом. Микаэль оказывается отличным дельцом: спустя годы он — один из богатейших купцов Копенгагена. Его минует страшный экономический кризис — свое состояние Микаэль успевает перевести в ценные бумаги. В 56 лет у Микаэля Кьеркегора рождается сын Сёрен.

Успешный в бизнесе, Микаэль Кьеркегор был несчастен в личной жизни. Он дважды вдовец, из семи рожденных детей выжило только двое. Неудивительно, что всю свою любовь Микаэль сосредотачивает на маленьком Сёрене. Любовь эта была своеобразной: с семи лет мальчик практически не покидает стены отцовского кабинета, систематически изучая логику, философию, теологию. А

В университете, учась на богословском факультете, Кьеркегор особо не увлекался ни теологией, ни философией. Всему этому он предпочитал театр, искусство. Он вел жизнь, полную эстетики.

И теперь удачный момент, чтобы перейти к знаменитым трем стадиям, или трем типажам личности по Кьеркегору. Конечно, утверждать, что он писал их с себя, с собственного духовного развития — беспочвенная дерзость. Впрочем, это будет очень в духе Шестова.

Итак, первая стадия — эстетическая. Эстет живет настоящим, но терзается предчувствием чего-то большего. Эстет ориентируется на внешние блага, на чувственные удовольствия. Он — раб момента. С одной стороны, эстет не знает себя, не знает своей личности. Он постоянно гонится за вещами, которые как таковые ему не принадлежат: новая любовь, роскошь, власть.

«Эстетик, — пишет Кьеркегор, — именно стремится отрешиться от своей личности, чтобы возможно полнее отдаться данному настроению, всецело исчезнуть в нем — иначе для него и нет наслаждения».

Эстет зациклен на единичном. Он не умеет смотреть шире настоящего момента, ему мило лишь то, что есть здесь и сейчас. Интуитивно он ощущает вечность, но не может поверить в нее. Таким образом, эстет отказывается от выбора, воля чувств — его последняя истина, и эстет повинуется их малейшему капризу.

Но рано или поздно эстет осознает, что он не скопит все богатства мира, не испытает все удовольствия, не насладится всеми женщинами. Истина гедонизма — экстаз, непрестанное наслаждение — оказывается вечно убегающим горизонтом, который невозможно удержать человеческими силами. Прекрасно написал Северянин:

Она на пальчиках привстала

И подарила губы мне.

Я целовал ее устало

В сырой осенней тишине.И слезы капали беззвучно

В сырой осенней тишине.

Гас скучный день — и было скучно,

Как всё, что только не во сне.

Эстет осознает бренность своего тела, несовпадение идеального «Я» — вечно здорового, красивого, умного — с «Я» реальным. Он впадает в отчаяние, которое, по Кьеркегору, оказывается путеводной нитью к обретению истины.

Узнав о страшном грехе отца, о проклятии Бога, Кьеркегор решает, что печать этого проклятия лежит и на нем. Надо сказать, что сам Кьеркегор был плодом греха — его мать была служанкой Микаэля, и зачат Сёрен был в незаконной связи.

Правда сражает его. С детства застенчивый, Сёрен пускается в распутство: пьянствует в кабаках, в одиночестве бродит по улицам ночного Копенгагена и посещает бордель. После блудного визита Кьеркегор оставляет в дневнике очень характерные слова:

«Боже мой, Боже мой… (Для чего Ты меня оставил?) …Это скотское хихиканье…».

Вспомним Шестова: «Все, к чему он прикасался, обращалось в призрак».

Начинается этическая стадия, отчаяние открывает глаза эстету. Он впервые видит бытие во всем его богатстве и противоречии, он ощущает себя не просто индивидом, но индивидом, брошенным в мир. Этик осознает свой долг перед людьми и перед Богом. На смену стремлению к удовольствиям приходит этическая максима: «относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Этик обзаводится семьей, усердно работает, в положенные дни ходит в церковь. Возможно, жертвует на благотворительность. В общем и целом, этик живет вполне праведной жизнью. На этической стадии, убежден Кьеркегор, большинство христиан находит свой покой. Но и здесь не живет истина, ее лишь замалчивают, затушевывают, как затушевывал всемогущество Бога стоик Сенека. Служение Богу подменяют служением обществу, конкретный Абсолют подменяют абстрактным всеобщим благом. Этик не терпит одиночества, которое сулят ему ужасы искренней веры.

Этический человек живет в замкнутом круге повседневности, руководствуясь неизменными этическими истинами. Этик верит, что так было от начала времен и так всегда и пребудет, и никто, даже Бог, не способен изменить этот, в

После кончины отца Сёрен вмиг становится богатым и видным женихом. Он сходится с Региной Ольсен, девушкой из хорошей семьи. Серен представляется галантным кавалером, окутанным романтической дымкой: он читает Регине книги, водит на прогулки, посвящает в свои печальные думы. Вскоре происходит помолвка. Но спустя всего два дня, повинуясь неясному чувству, Кьеркегор возвращает Регине кольцо. Он убежден, что предназначен для чего-то иного, и свадьба с Региной, пусть и нежно любимой им, обернется несчастьем и обманом.

Актом самоотречения кончается жизнь и начинается вера Сёрена Кьеркегора.

Кьеркегор ищет иную форму вечности — вечность как длительность всевозможного, вечность, где распадается связь времен и все может существовать со всем, бывшее стать небывшим, будь на то воля Божья. Вечность, которую не замкнуло фактом смерти; вечность, где он-таки сочетается браком с Региной Олсен. Это — вечность во мгновении, мгновение как сгусток возможности. Та самая вечность, которую открыл пастушок Микаэль на суровых склонах Ютландии:

«Возьмите ученика возможности, поместите его посреди ютландской вересковой пустоши, где ничего не происходит и где величайшим событием будет то, что с шумом взлетит глухарь, — и он будет переживать все совершеннее, точнее, основательнее, чем тот, кто получает аплодисменты на

Отчаяние усугубляет осознание этиком собственной глубокой греховности, личного «качественного» греха. Словами Достоевского, «воистину всякий пред всеми за всех и за всё виноват». И тогда, осознав, что в мирском нет правды, что всеобщие необходимые нравственные законы есть ни что иное, как призрак, как ничто, этик совершает движение веры: он поворачивается к Абсолюту. Сделать это не просто: сам Кьеркегор признавался, что ему не хватает духу стать истинным рыцарем веры. Что будь у него вера, он бы остался с Региной.

ДВИЖЕНИЕ РЫЦАРЯ ВЕРЫ. ОТСТРАНЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО

Кьеркегор пишет — движение веры есть абсолютное отношение к Абсолюту. Что это значит? Если мы хотим понять его слова, нам сперва все же стоит разделаться с главным противником Абсолютного — с этикой, которая, по Кьеркегору, умерщвляет свободу.

Кант полагал, что этика как раз и есть единственное возможное условие для осуществления свободы. Иначе человек превращается в раба инстинкта, раба причинно-следственных связей. Человек, действующий этически, поступает так не ради какой-либо цели, но вопреки всем целеполаганиям, исходя лишь из своего свободного волеизъявления. Действительно, этическое действие зачастую противоречит нашему собственному комфорту. И именно когда мы выходим за рамки эгоистического комфорта, мы, по Канту, становимся свободны. Он выводит категорический императив: «поступай так, чтобы максима твоей воли соответствовала всеобщему законодательству». Каждый твой поступок должен соизмеряться со всеобщим, равно обязательным законом нравственности и не на градус от него не отклоняться.

Итак, категорический императив настаивает, что он есть единственный проводник свободы; ибо вместо того, чтобы поклоняться бесчисленному множеству конечного, нравственный человек поклоняется всеобщему, единому, наиболее разумному, да ещё и присущему ему имманентно. Не можем же мы, в конце концов, сбежать от условий нашего разума! Хочешь — не хочешь, а все равно будешь принужден мыслить категориями качества, количества, отношения и проч. То же — и категорический императив.

Но имманентен ли нравственный закон человеку? Не та же ли это попытка кабинетных мудрецов сбежать от бренной и всевозможной жизни к абстрактному, всеобщему, идеальному? От всемогущего Бога — к раз повелевшему и всегда повинующемуся?

Как пишет Кьеркегор, если этическое есть высшее, то его герой, Авраам, погиб. Тем самым нам вновь следует обратиться к Священному Писанию.

Бог призвал Авраама принести своего любимого сына Исаака «во всесожжение» «в земле Мория», «на одной из гор». Авраам, не колеблясь, повиновался. На третий день пути Авраам с Исааком взошли на указанное Богом место. Авраам «устроил жертвенник», связал Исаака, «положил его на жертвенник поверх дров» и уже занёс над ним нож, когда ангел воззвал к нему с неба:

«Авраам! Авраам! <…> не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня».

Что же произошло с Авраамом, почему он сумел отвергнуть притязания всемогущей этики и решиться на сыноубийство? Он встал в абсолютное отношение к Абсолюту, он вошел в пространство веры, где не было никого, кроме него и Бога.

Шестов приводит очень интересное выражение Мартина Лютера, «мрак веры»:

«Поэтому, когда напуганная законом совесть борется с судом Божиим, не вспоминай ни о разуме, ни о законе, но уповай всецело на благодать и Слово божественного утешения. Держись так, точно бы ты никогда о законе не слышал, и войди в мрак, где не светит тебе ни закон, ни разум, но только лишь тайна веры, которая с несомненностью возвещает тебе, что ты будешь спасен помимо и вне закона, в Христе. Так ведет нас Евангелие вне — и над светом закона во мрак веры, где нет места ни разуму, ни закону. Закон нужно слушать — но в свое время и на своем месте. Когда Моисей был на горе, где говорил лицом к лицу с Богом, он не знал закона и не правил по закону, когда он сошел с горы, он стал законодателем и управлял народом через закон».

Двигаясь по направлению веры, человек все больше и больше повергается во мрак. У него не остается общепринятых ориентиров, кроме личной веры в Бога. Все внешнее отпало, стало незначительным, иллюзорным; оказалось бутафорией.

В 1974-ом году психоделическая группа King Crimson записала композицию Starless. В ней мы находим следующие строчки:

Sundown dazzling day

Gold through my eyes

But my eyes turned within

Only see

Starless and bible black.

А теперь вернемся к Канту:

«Две вещи не перестают поражать меня: звездное небо над головой и нравственный закон во мне».

Кримсоновский герой, обративший глаза вглубь себя, выпадает из общего. Потухли звезды, те самые внешние ориентиры, по которым он составлял картографию своих действий — те самые звезды, которые столь поражали Канта. Тщательно поискав, не находит в себе человек и обещанного нравственного закона, лишь «пропасть», лишь ужас перед «торжеством смерти на земле»; смерти, которая игнорирует все общее и обязательное, которая, как и грех, добирается до каждого.

Что же остается человеку? Он лишен всего, он выпал из общего. Люди не поймут его, ведь у них нет общего языка с этим «выпавшим», они не умеют слышать гласа вопиющего в пустыне, они требуют звездного неба. «Выпавший» существует вне социального, а, значит, и вне морального. Он один, совершенно один. Он погружен в лютеровский мрак веры.

И тогда пред «выпавшим» раскатывается поле абсурда. Ему, точь в точь как ветхозаветному Адаму, открывается действительность Ничто — ведь ничего больше быть не может, кроме этой потерянной личности; он из всего выпал, он остался один, и окружает его именно Ничто.

Мы обнаруживаем, что за тем абсурдом, который есть пространство абсолютного общения личности с Абсолютом, лежит Ничто — то же самое Ничто, что страшило и влекло Адама в Эдеме. Через пропасть Ничто стелется обратный путь личности к Эдему, где жив Исаак, где Кьеркегор женат на Регине, где пастушок Микаэль не одинок, где граф Толстой обретает веру. Когда человек всюду — и в конечном, и в бесконечном — разглядывает это Ничто, тогда начинается вера, ибо кроме веры ничего ему не остаётся; он выпадает из общего, он разучивается говорить с людьми. Тогда начинается богообщение.

Далее этого уже ничего невозможно сказать об абсурде и о Боге, ибо слова обращаются в тень, в придаток мертвящей необходимости; слова — плоть от плоти разум. Далее остается одно — движение рыцаря веры.