Тело политическое: феминистский акционизм в условиях медиареальности (на примере группы Pussy Riot и движения FEMEN)

Статья была опубликована в блоке «Тревога с перформативом» нового номера журнала «Гендерные исследования».

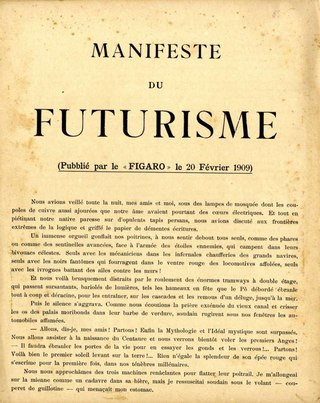

«В начале было тело, ощущение женского тела, чувство радости, потому что оно такое легкое и свободное…» — так начинается манифест радикального феминистического движения FEMEN, напрямую отсылая к первой строке Евангелия от Иоанна, поставившей Слово (λόγος) во главе (божественного — мужского) мироздания. «Our God is a Woman!» — так заканчивается манифест. Сама форма манифеста недвусмысленно отсылает к бурной истории авангардных движений ХХ века, которые в своем стремлении «вышагнуть» за пределы двумерного пространства произведения искусства в трехмерное измерение жизни безудержно строчили манифесты, декларации, завещания, клятвы и приказы. По большей части провальные, то есть не имевшие никаких политических последствий, эти агрессивные обращения руководствовались телеологией самого права взятия речи, совершения перформативного акта в публичном пространстве [1]. Авангардное слово было буквально «пропитано» насилием: отвечать на насилие языка перформативным насилием над языком. В этом смысле перформатив принадлежит прагматическому измерению языка (не что и не как, а кто и зачем говорит и действует) и всегда призван входить в контекст жизненных событий, создавая социальную, коммуникативную или межличностную ситуацию, влекущую за собой определенные последствия в зависимости от своей иллокутивной силы воздействия. Но в то же время перформатив всегда автореферентен — он указывает на выполняемое им же действие. Соответствующее перформативу действие осуществляется самим речевым актом во всем его паравербальном, жестуальном и телесном проявлении. Таким образом, главным изобретением авангарда мы могли бы назвать открытие им перформативного измерения в искусстве (прагматического измерения языка), ставшего основным средством производства всех последующих авангардных практик на протяжении ХХ века. Именно перформативный акт, включающий в себя свой провал, свою потенциальную незавершенность и прерываемость, свою открытость любому сценарию, оказывается и сегодня основной единицей прямого/символического действия в художественном/политическом акционизме.

Художественный радикализм шел рука об руку с политическим протестом со времен романтизма и Французской революции, воплотившись в своей чистой форме в идее художественного авангарда как «передового отряда» искусства, соединяющего пространства художественного представления и публичной политической жизни. Поэтому неудивительно, что глобальный феномен арт-активизма теоретики искусства связывают с конструктивистским крылом авангарда (collaborative art, dialogic art, Г. Кестер [2], «constructive intervention», Г. Шолетт [3]), а современный акционизм относят к «агрессивному» крылу (футуризм, дада, сюрреализм, ситуационизм), в основе которого лежит авангардистская модель трансгрессии, шока и провокации, нацеленных на дестабилизацию и подрыв прежних социальных, эстетических, этических и бытовых связей и конвенций. В то же время сторонники критического и метаполитического искусства [4] упрекают арт-активизм и современное социально-ориентированное искусство в подмене эстетических критериев этикой межличностного взаимодействия, которая не только не заботится о качестве и содержании художественного проекта, но в итоге отрицает и политику социальной справедливости. Настаивая на своем праве быть катализатором и даже агентом социальных изменений, такое социально-ангажированное искусство выводит себя

Однако акционизм, будучи так или иначе всегда социально-ориентирован и ангажирован той или иной политической позицией и производимый подчас теми же активистами, имеет главное отличие — он не просто производит новое прибавочное знание, межчеловеческую коммуникацию или эстетический продукт, но обязательно предполагает несогласованный заранее, суверенный акт вторжения вовне институционального поля искусства и отведенных ему мест эстетической репрезентации в публичную и следовательно политическую сферу человеческой жизнедеятельности. Акт вторжения — есть отправная точка и базовый уровень любой акции — то есть акция является перформативным высказыванием sui generis. И хотя сегодняшний акционизм по мнению некоторых теоретиков — это не более (но и не менее!), чем «паллиатив» [6], ситуативно разыгрывающий кратковременные формы будущего массового действия, гарантировать которое, конечно же, никто не может, именно благодаря этому переходному, лиминальному статусу акция и обретает впоследствии подчас независящий от намерений самих акционистов перлокутивный эффект, расходящийся кругами в медиапространстве уже в качестве глобального социального (культурного) перформанса [7]. Отмечу здесь, что речь ведется не только о художественном акционизме, производимом художниками-акционистами, но об акции как единице политического и символического действия вообще.

Второй существенный момент, позволяющий провести продуктивные параллели между историческим авангардом и современным акционизмом, — это коллективность. Целый ряд современных гетерогенных феноменов: партиципаторное искусство, арт-активизм, политический акционизм, социально-ангажированное искусство, социальный перформанс и т.д., предполагают соавторство, вовлечение и коллаборацию, производятся коллективно и так или иначе связаны с альтернативным построением коллективного тела. Именно коллективного субъекта взамен индивидуального авангард выдвинул на первый план — и в этом еще одно его схождение с политикой, где также задействованы коллективные акторы партийных, правозащитных и профсоюзных организаций. Коллективные практики в искусстве, наряду с требованием иного, нежели к индивидуальным, подхода к анализу своих форм и способов представления, выдвигают также и требование радикального пересмотра фигуры автора и политики соучастия в создании и медиации произведения. Замена деятельности художника-виртуоза, производящего объекты для экспонирования в музеях и галереях, коллективным субъектом, стремящимся непосредственно повлиять на социальную действительность, выводит коллективные арт-практики за пределы внутривидовых институциональных рамок искусства в общее с другими дискурсами и формами жизнедеятельности публичное пространство. Подобные жесты трансгрессии способны к переизобретению самих форм этой политической репрезентации, давая голос тем, кто прежде исключался из публичного пространства законодательно или структурой самого этого пространства. Ведь public space — это далеко не common space — чаемое место общности, а вынужденный консенсус между властью, капиталом и обществом, с постоянной тенденцией к приватизации и выдавливанию общества из публичного в приватный режим жизнедеятельности, что противоречит самой природе человека как социального животного, наделенного речью.

В связи с вышесказанным, мы могли бы сформулировать предварительные вопросы к нашему дальнейшему анализу конкретных примеров современного политического акционизма. Следует ли признать некое постутопическое авангардное настоящее в сегодняшних арт-активизме и акционизме, которые, при всем осознании невозможности социального раз-отчуждения и возобновления проекта широкого жизнестроения, на микроуровне создают альтернативные модели человеческих отношений и радикальные формы коллективной чувственности? Или, быть может, на место авангарда сегодня заступает настоящее анонимное и коллективное «искусство масс», где «живое творчество» стихийно и ситуативно производится вне доминантных репрезентативных моделей и без институционального опосредования? Речь тогда должна была бы вестись о новом — не художественном — авангарде, впервые ставшем возможным с повсеместным распространением персональных мобильных медиа с доступом в глобальную сеть интернет? Обобщая, мы могли бы свести этот вопрос к вопросу о том, возможно ли сегодня, в эпоху новых медиа, наконец-то преодолеть границу между художественным актом и социальной акцией, произвести равно поэтичные и действенные перформативы, способные с одной стороны порывать с «дурной» логикой зрелища, а с другой оказывать сопротивление отупляющей политической пропаганде и

За конкретными примерами обратимся к феминистскому акционизму в лице движения FEMEN и группы Pussy Riot, которые не только позволяют продемонстрировать все разнообразие сегодняшних акционистских форм выражения и представления: от

Но несмотря на то, что участницы группы Pussy Riot неоднократно подчеркивали феминистскую направленность своего акционизма, большинство российской политической критики сводило акции группы к либеральному антипутинскому и антиклерикальному протесту. По мнению литературоведа Марка Липовецкого, подобная «патриархальная “гармония”» унифицирует критиков и сторонников панк-группы, в конечном счете поддерживая «автократический режим лучше, чем любая политическая риторика» [10]. В своем культурологическом исследовании феномена Pussy Riot Липовецкий доказывает, что феминистский посыл был заложен в самой форме женского панк-молебна: «Молитва обращена не к Христу в ХХС, а к Божьей Матери (Богородица, Путина прогони)» [11]. В качестве одного из исключений необходимо указать статью социолога и теоретика гендера Елены Гаповой, с сожалением констатирующей, что «феминистское <…> сообщество, считая наказание [Pussy Riot] непропорциональным нарушению и несправедливым, в большинстве своем дистанцируется от самого акта, при этом значительная часть публики не понимает, при чем тут феминизм вообще (и проблемы ЛГБТ в частности), не считая сексуальность политической категорией». В свою очередь Гапова отмечает огромный мобилизационный потенциал дела Pussy Riot для России, считая его одним из необходимых этапов в большом историческом процессе женской эмансипации [12].

Но прежде попытки рассмотреть Pussy Riot и FEMEN в контексте той или иной феминистской традиции и левой теории, мы должны заземлить современные акционистские практики на конкретные режимы производства и установить место субъекта и способы субъективации, работающие в этих режимах. Так, основное отличие сегодняшних акционистских практик от авангарда и неоавангарда ХХ века современная теория искусства видит не только в исторически обусловленной разнице политических, культурных, медиальных и др. условий производства, но и в коренной перестройке самого понятия субъекта и субъективности. Российский теоретик искусства Д. Голынко, подробно рассматривая модели поставангардной художественной субъективности, приходит к заключению, что если исторический авангард гипертрофировал фигуру субъекта, то в современном акционизме субъект целиком принадлежит аффекту — это «импульсивный телесный выпад, своей хаотической агрессивностью пробующий хоть как-то компенсировать коллективный комплекс ущербности» [13]. Подобная несомасштабность авангардного и акционистского субъектов может быть объяснена его последовательной элиминацией, осуществленной целым рядом философских, психоаналитических, социогуманитарных и естественнонаучных дисциплин, сначала в качестве метафизической, самосознающей (в психоанализе и постструктурализме), а затем и опосредующей (в спекулятивном реализме и

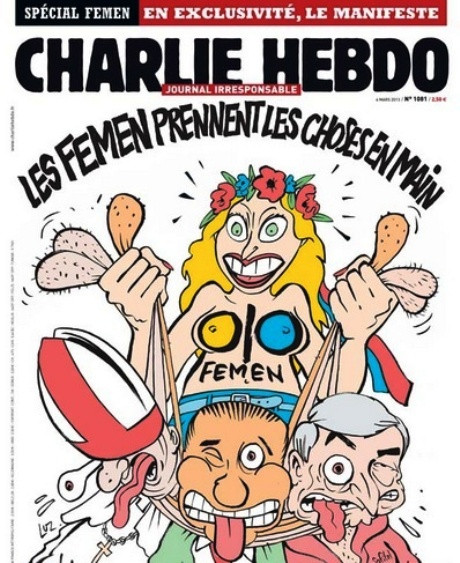

И FEMEN, и Pussy Riot, следуя в своих акциях политике прямого вторжения, активно задействуют новые медиа в качестве средства и одновременно языка своего искусства. Большинство акций этих групп не только производятся средствами новых медиа, но создаются специально для распространения в социальных сетях и заточены под самые массовые и доступные форматы Youtube, Instagram, Facebook и Twitter, рассматривая все возможные публичные реакции власти и общества как свое продолжение. То есть потенциальный адресат современной акции много шире ее фактических зрителей. Так, в случае с нашумевшим панк-молебном Pussy Riot — зрителей в традиционном понимании вообще как таковых не было — участницы группы надели балаклавы и снялись на камеру с гитарами в кафедральном Елоховском Богоявленском соборе. Потом группа станцевала в Храме Христа Спасителя, а песню «Богородица, Путина прогони!» и видеоролик на песню записала и смонтировала дома. Акция как цельный артефакт была представлена только в сети YouTube. Так же и любая из акций FEMEN всегда может быть считана без непосредственного опыта восприятия: даже простого заголовка в медиа вполне достаточно, чтобы он указал на конкретную цель, атакованную FEMEN, то есть высветил определенную проблему — ксенофобское высказывание ультраправого политика, закон о домашнем насилии, ужесточение абортов, мракобесное проявление клерикализма и т.д. Джудит Батлер, помимо критикуемой, но оттого не менее популярной теории «перформативного гендера»[14], в лекции «Тела на улице»[15] подчеркнула значимость новых видов медиа для протестного движения. По мнению Батлер, новые медиа «не просто дают репортаж о событии, но сами оказываются на сцене посреди действия <…> [медиа] расширяют место действия визуально и акустически, участвуют в устранении границ и делают место действия подвижным». То есть новые медиа одновременно оказываются сценой и пространством, продолжающим и воспроизводящим визуальные и звуковые размерности. Они способны прорывать цензуру официальных СМИ и давать полноценно проявиться телу в его локальном месте на глобальном уровне. И если у того же Бурдье в эпоху аналоговых медиа «символические революции» [16] были доступны только творческой интеллигенции, ученым, великим религиозным и, реже, политическим пророкам, то сегодня такие революционные смещения доступны каждому вышедшему на улицу и, с помощью персональных мобильных медиа, многократно мультиплицирующих индивидуальное телесное свидетельство о неправоте и несправедливости. Такие символические революции, затрагивающие ментальные структуры, т. е. изменяющие наше видение и мышление, способны при достижении той самой критической массы революционных итераций в медиасфере затронуть материальные основы общества изнутри самих медиа (что не отменяет, конечно же, необходимость простого телесного вторжения и риска подвергнуться реальному насилию).

Таким образом, с одной стороны, медиаакционизм проблематизирует само понимание акции как действия, в котором соблюдено единство пространства и времени, но с другой, не отменяя сам акт вторжения, расширяет поле перформативного высказывания во все пространство медиакультуры. Коллективная агентность и потенциальная множественность (диалог многих со многими) уже вписаны в принцип производства современного акционизма на уровне сетевого репродуцирования и «топологически неопределенного циркулирования» [17]. Такая борьба с «логикой зрелища» на вражеской территории неизбежно приводит к противоречиям: анонимность, обобществимость, транзитивность, транспарентность, полилогичность, низовое наполнение контента социальных сетей и новых медиа сталкиваются с иерархизированной и гомогенной структурой устройства самой машины массмедиа. Летят искры разнонаправленных модусов коммуникации, но возгорания не происходит — software-огонь локализуется на уровне hardware — «железа» операторов и владельцев кабельных сетей, Минкомсвязи, Роскомнадзора и прочих контролирующих органов.

Прояснить эти противоречия нам поможет письмо, опубликованное 8 июня 2015 года от имени анонимных участниц группы Pussy Riot к другой, совсем не анонимной части группы в лице Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой. Приведем его здесь полностью, благо, оно короткое и не требует особых комментариев:

«Мы — анонимные участницы группы Pussy Riot. Начиная с марта 2012 года, мы не раскрывали своих лиц, чтобы и дальше оставаться анонимными. Тем не менее, мы внимательно наблюдали за судебным процессом и активно участвовали в кампании защиты и следили за дальнейшим развитием жизни арестованных девушек. Но недавно мы узнали, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова выпускают студийный альбом под именем Pussy Riot, не спросив нас. Игнорирование интересов группы со стороны девушек мы наблюдаем с момента их освобождения. Но так как Маша и Надя пережили драматический опыт жизни в колонии, мы долгое время терпели их неуважительное поведение, сочтя любое вмешательство неэтичным. Сейчас наше молчание стало иметь все более негативные последствия для группы. Как известно, мы придерживаемся антиавторитарных левых феминистских взглядов, и личные интересы участниц не могут противоречить концепции группы. Сегодня особенно остро стоит вопрос идеологии Pussy Riot. Публичное поведение Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной заставляет нас краснеть и стыдиться имени группы.

Мы обращаемся к вам с просьбой о публикации нашей позиции. Прилагаем видеодокумент, подтверждающий план коммерциализации группы сторонними лицами». [18]

Итак, налицо, казалось бы, старый как мир конфликт внутригрупповых интересов: зависть менее успешных к более успешным встречается здесь с постмодернистской логикой культурного производства, про определяющую роль которой в устроении позднекапиталистической модели общества еще в 1991 году подробно писал теоретик марксизма Фр. Джеймисон [19]. Некогда общее дело приватизируется отдельными лидерами, решившими воспользоваться своим лидерством, то бишь по лекалам Бурдье приобретенным в совместной практике символическим капиталом [20] в личных интересах стяжания уже вполне монетарной ренты. Можно возразить, что в постмодернистской версии культуриндустрии все публичное пространство структурировано именно так, поэтому другого исхода ожидать не приходится. Пока время мировой революции не настало, революционерам неизбежно приходится обналичивать символические тюремные капиталы в контракты с модными брендами одежды и косметики и выпускать музыкальные альбомы. В качестве довода о коммерциализации и поглощении культуриндустрией тут же всплывает недавнее участие Алехиной, Толоконниковой и ее мужа Петра Верзилова в одном из эпизодов американского сериала «Карточный домик» (House of Cards). Pussy Riot встречаются с Путиным в режиме fiction — на торжественном ужине, данном американским президентом в честь российского, где по сюжету клеймят преступную власть обеих стран и устраивают уличный концерт с последующим битьем стекол и поджиганием покрышек.

Не в пример Pussy Riot, участницы FEMEN, казалось бы, действительно прорывают медиаоболочку и встречают реального Путина. Во время промышленной выставки в Ганновере 8 апреля 2013 года несколько полуголых «секстремисток» (как они сами себя называют), выкрикивая нецензурные лозунги в адрес президента России, совершают «антидиктаторское нападение». Но даже такая прямая политика жеста доходит до нас лишь через красивые фотографии в стиле «Свободы на баррикадах» Эжена Делакруа — хрестоматийный образ эроса революции первой трети ХIХ века. Путин здесь играет уже самого себя. Значит ли это, что FEMEN захвачены наивным пафосом зрелищного представления революционных идей и не принимают в расчет изворотливую технологию медиарепрезентации? Ведь и Pussy Riot совершили несколько таких историзирующих «наивных» актов разрыва рутины российского социума в самых его тонких местах: тюрьма, больница, площадь, храм. Цветная балаклава как чистая поверхность жеста противопоставила себя барочному богатству и суверенной репрезентации власти. Эти жесты были продлены полемикой судебных тяжб и акциями солидарности. Но в итоге всеапроприирующая машина массмедиа обуздала эту резистентную энергию и канализировала ее в правозащитный дискурс — область этики и морали.

Таким образом, 8 июня 2015 года могло бы стать логичной датой конца «дела Pussy Riot» — не группы (как таковая группа перестала функционировать с момента ареста Толоконниковой и Алехиной), а именно дела как процесса — «культурного перформанса» длиной в несколько лет. Мы не станем в очередной раз критиковать постмодерное превращение любой действительности в череду медиаобразов без начала и конца (тот же Джеймисон определял постмодернизм как утрату истории). Разделение Джеймисона на модернизм/постмодернизм сегодня уже не работает: силовые линии противостояния находятся не по эту и ту сторону репрезентации, действительность всегда уже содержит в себе свой образ как отражение себя, и

Но FEMEN была бы просто плохой копией Pussy Riot, если бы остановилась на нескольких героических вылазках. Если одинокие, пусть даже очень отважные и эротичные тела не могут заслонить собою медиаамбразуру и вынуждены лишь обеспечивать желанием капиталистический аппарат производства, не изменяя самой его формы [21], то возможно, на такое изменение способно общее тело, достигшее своей критической массы и не могущее более быть кооптировано куда либо без последствий для кооптирующей инстанции? Если нет никакого выхода из постмодернизма, и все вокруг превращается в медиаобраз, если в постиндустриальном обществе цифровых медиа нет доступа к реальности, то выход только в том, чтобы заполнить эти самые медиа критической милитантной массой, перерастающей в угрожающую массовость. Аффекты движут людьми прежде всяких логических доводов и нравственных интенций, производя действенные примеры борьбы со страхом, тоской и апатией и эмоционально заражая аудиторию. И пафос тут — лишь аффективная вершина айсберга перформативного акта сопротивления, вся подводная часть которого — логос (текст на теле активисток, отсылающий к определенному нарративу) и этос (способ обращения к аудитории), должны быть достаточно просты и обобществимы, чтобы их смогли подхватить и повторить все новые и новые участницы. В этой потенциальной обобществимости и состоит главное отличие FEMEN от Pussy Riot. Это подтверждает и заочная полемика в СМИ двух участниц FEMEN. Одна из активисток Яна Жданова дала интервью сайту BBC, где в частности констатировала, что «сейчас FEMEN — это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют…» [22]. В свою очередь одна из создательниц FEMEN Анна Гуцол в интервью другому изданию опровергла слова Ждановой, заявив, что «Мы не организация, а движение. <…> Идея FEMEN — это тело-плакат и секстремизм. Сейчас есть женщины, которые это делают и продолжают, значит — движение существует. И вы видите наши протесты и в Америке, и в Канаде, и в Испании, и во Франции, и в Украине — то есть движение существует» [23].

Это, новое, уже не столько украинское, сколько международное движение FEMEN (с уточнением International) и позволяет говорить о массовости, повторяемости и анонимности, прослеживаемой в ежедневных акциях «секстремисток», которые действительно в геометрической прогрессии множатся по всему миру, охватывая своим движением все большее количество женщин, вне зависимости от расы и вероисповедания, разделяющих предложенный универсальный язык своего тела и голоса. Манифест, вынесенный на главную страницу сайта этого интернационального движения гласит: «Если рабство женщин лежит в контроле над их телом, балансирующем от гламурной индустрии красоты до варварских актов отрезания гениталий и обливания кислотой, если женский организм — это мишень отвратительной патриархальной эксплуатации <…>, то нужно вернуть тело его законным владелицам <…> Именно поэтому бунт голой женщины — ключ к ее свободе» [24].

Таким образом, лицемерной биополитике власти FEMEN противопоставляет собственную радикальную биополитику: «Our body is our weapon» («Наше тело — наше оружие»)! Противоречие, которое возникает при взгляде на обнаженную грудь «секстремисток», в рамках одной из акций FEMEN против торговли женским телом разрешается прямо и бескомпромиссно: «Our breasts are bombs for a system of sexual exploitation of women! Fight for your rights!» («Наши груди — бомбы для системы сексуальной эксплуатации женщин! Борись за свои права!»). И дело тут совсем не в сексуальной раскованности большинства активисток FEMEN или их эксгибиционистских наклонностях. Нет, обнажение — это продолжение созерцания себя все еще через взгляд Другого — нахождение в положении объекта созерцания. «Голая» политика FEMEN начинается как раз с отказа принимать свое тело как обнаженное, а его части как частичные объекты и фетиши глобального рынка либидинальной мужской экономики. Метафора «дорогу грудью проложим себе» реализуется буквально, становясь единственным доступным средством политической борьбы, отсылающим к универсальному родовому множеству — женскому угнетенному классу. Это уже не грудь обнаженная, а голая грудь, с которой сорвана вся оболочка сексуализации, наброшенная патриархальным Логосом на женские половые признаки, которые нужно скрывать от глаз и приоткрывать только по просьбе (она же требование) своего любимого (хозяина) для исполнения возбуждающих или кормящих функций. Грудь становится банальной, как у туземных женщин из африканских племен, естественной частью тела без моральных табу, призванных возгонять мужское желание и бередить чувственное воображение.

Если первобытный человек не существовал как индивидуум до процесса инициации и обретал свою субъектность через шрамы, порезы и ожоги (Леви-Стросс), то современная активистка FEMEN проходит такую инициацию самим «голым» актом интервенции в публичное пространство, «выманивая фашизм наружу» и провоцируя власть и

Именно такого перехода количества в качество и недостало в свое время Pussy Riot. Вместо эмансипаторного эффекта цветные балаклавы стали еще одним фетишем — товаром с контркультурным протестным отголоском, маской Гая Фокса, штампуемой детскими руками в «потогонках» третьего мира. И это не вина Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, а скорее беда, что некогда радикальная акционистская группа сегодня скорее лакомый кусок для продюсеров: два красивых отретушированных лица блондинки и брюнетки в последнем видеоклипе говорят лишь о фабрикации капиталом новых звезд для возгонки дистрибуции. Надежда Толоконникова может отказаться от участия в конкурсе красоты на территории колонии во время отбывания своего срока заключения, но ничего не может поделать с помещением своего лица на обложку немецкого журнала «Der Spiegel» в качестве секс-символа группы Pussy Riot. На съемках девушки подставляют себя софитам, их тела одеты в модные дизайнерские вещи, качественно аранжированный саунд все еще наполнен отдаленными отголосками нестройного панк-молебна. Примечательно, что в одном из новых музыкальных клипов группы логика видимой узнаваемости медиаобраза оставляет за кадром реальную исполнительницу песни. Причины подобного фиаско перед культурной индустрией можно увидеть в ориентации самих Pussy Riot на радикальные западные панк-группы Guerrilla Girls, Bikini Kill и Riot Grrr, с их ставкой на анархическую анонимность (закрытость балаклавы), а также стремлении через панк изобрести андрогинную телесность и десексуализировать тело. Поэтому, когда на судебных процессах «маски» были сорваны, выведенные в свет публичности и обретшие имена и лица участницы оказались в растерянности [26]. Медийность буквально свалилась на Pussy Riot как снег на голову, выбрав по логике поп-раскрутки несколько открытых лиц как самых узнаваемых и имеющих имя.

Но Pussy Riot удалось справиться со своей растерянностью еще во время суда над группой. Публичность всегда содержит в себе политическое ядро, поэтому медиа- и социоэффекты, порожденные громкой акцией в ХСС, проявились политически как серийные размножения мест суверена для собственных высказываний, опубличивание судебного процесса и тюремного быта, раскол церкви на фундаментальную и прогрессивную, актуализация феминистской повестки и т.д. Освободившись после национал-патриотического поворота 2014 года, Pussy Riot еще попытались было провести несколько акций, которые были прерваны в самой грубой насильственной форме. В этой связи Надежда Толоконникова вынуждена была констатировать, что «художник в нынешних условиях — особенно после Крыма — по существу оказался безоружен: его эстетику, формат радикальных перформансов перехватили люди власти, люди, которые устроили такой кровавый маскарад на

Переход к серьезному высказыванию решено было осуществлять также в медийном поле. Pussy Riot создали успешный правозащитный публицистический проект «Медиазона» [28], перераспределяя свои гонорары за выступления и рекламу на освещение случаев беззакония в российских тюрьмах и помощь заключенным женщинам. Надежда Толоконникова искусно перемежает свои откровенные фешн-фотографии и легкомысленные сэлфи с мониторингами условий содержания в местах лишения свободы и телефонами горячей линии юридической помощи заключенным. На наших глазах эстетика и политика взаимно оплодотворяют друг друга, делая зримыми тех, кто был лишен видимости, заставляя медиамашину различать речь тех, кто до этого был лишь помехой и шумом на пути ее бесперебойного отупляющего хода. Проекту «Медиазона» удалось приглушить голоса филистеров, продолжающих свои ламентации о постмодернизме, внутри которого мы одинаково вынуждены «есть поп-корн» под симулякры онтологических истин о богоизбранности русского народа и новые выходки милитантных «секстремисток».

Возвращаясь к вопросу о правомочности и продуктивности сравнений исторического авангарда с современными акционистскими практиками, мы можем вслед за исследователем медиа Львом Мановичем провести параллель между авангардом 1920-х и подвижной средой новых медиа. Последняя сегодня является своего рода универсальным медиумом «живого творчества масс», которым грезил исторический авангард. Этот «новый авангард», по Мановичу, «больше не занимается созданием новых форм изображения мира, а озабочен демократизацией доступа к ранее накопленным формам и способам их использования» [29]. В этой перспективе, движение FEMEN наследует широкому призыву рабкоров и селькоров, фактографирующих от первого лица уже не со строек коммунизма, а из горячих точек гендерно-социальных конфликтов. Медиаобразы циркулируют свободно и, в отличие от газет и лозунгов 1920-х, не привязаны к своим носителям, поэтому «рабкоровки» FEMEN способны опутывать своей сетью всю планету. Оголтелая политическая прагматика FEMEN не инструментализирует эстетику в политике, а производит одновременно эстетически и политически сильные образы, разделяемые широким множеством женщин разных социальных классов, расовых, этнических и религиозных групп.

Конститутивными особенностями такой эстетики являются: ненасильственный акт вторжения, радикальное использование собственных тел как медиа, широкое задействование новых медиа, низовая самоорганизация, коллективность, анонимность, серийность, воспроизводимость и обобществимость, грозящая той самой массовостью, способной трансформировать публичное пространство в настоящее common place.

Примечания

[1] Ханна Арендт не раз подчеркивала конститутивную роль публичного пространства как для политического акта высказывания (поступка), так и для виртуозного исполнительского искусства: «Выступающие танцоры, актеры, музыканты и подобные им исполнители нуждаются в аудитории, чтобы продемонстрировать свою виртуозность, так же, как [политически] действующие люди нуждаются в тех, перед кем они выступают. И те, и другие нуждаются в публичном пространстве для своей “работы”; они зависят от других для того, чтобы исполнение [performance] состоялось». Арендт Х. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли (М.: издательство Института Гайдара, 2014), с. 416.

[2] Kester H.G. Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art (Berkeley: University of California Press, 2004), 239 p.

[3] Thompson N., Sholette G. The Interventionists: Users Manual for the Creative Disruption of Everyday Life (Cambridge: MIT Press, 2004), 164 p.

[4] Bishop C. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship (London: Verso, 2012), 382 p.

[5] Бишоп К. «Социальный поворот в современном искусстве», Художественный журнал, 2005, № 58/59, с. 33-38.

[6] Ермаков С. «Техника вторжения: политакционизм (vs) ангажированное искусство», Транслит, 2015, №15, с. 94-101.

[7] Социальный (культурный) перформанс автор сильной программы культурной социологии Дж. Александер трактует предельно операционально, как «контингентное действие, совершаемое перед аудиторией <…> процесс раскрытия актерами, индивидуумами или коллективами, смысла своей социокультурной ситуации перед другими». Основные положения изложены в сборнике: Alexander J.C., Giesen B., Mast J.L. Social performance: symbolic action, cultural pragmatics, and ritual (Cambridge University Press, 2006), 374 p.

[8] «Большинство определений связывают феминизм с борьбой, которая изначально зародилась как “общественное движение за равноправие женщин и мужчин” и была направлена против структурного и системного насилия, дискриминации и угнетения Различные активистские группы используют разные подходы к решению проблем. Эти подходы могут включать онлайн активизм; долгосрочную работу с заинтересованными людьми; прямое действие; адвокацию нового законодательства и другую деятельность, которая может значительно помочь в достижении поставленных целей. Феминистский активизм посредством прямых действий и постоянной адвокации сыграл огромную роль в продвижении и принятии Пекинской платформы действий (ППД) в 1995 году на IV Всемирной конференции по положению женщин, где впервые было введено понятие «права женщин — права человека». Попкова Л., Жидкова Е. «Феминизм, или История борьбы женщин за права человека: «курица — не птица…», Гендер для «чайников», под ред. И. Тартаковской (М.: Просветительскоиздательский центр «Звенья», 2009), с. 227-257.

[9] С 2011 открылся и пополняется общедоступный архив феминистского перформанса http://www.reactfeminism.org. В 2014 году в Лондоне вышел большой итоговый сборник Re.act.feminism No.2: A Performing Archive, Bettina Knaup, Beatrice Ellen Stammer eds. (Moderne Kunst Nьrnberg and Live Art Development Agency London, 2014), 320 p.

[10] Липовецкий М. «Pussy Riot как женский трикстер. По законам страшной сказки: о движении общества к моральной “нормализации”», Журнал «Гефтер» (2015), http://gefter.ru/archive/16559.

[11] Ibid.

[12] Гапова Е. «Дело Pussy Riot. Феминистский протест в контексте классовой борьбы», Неприкосновенный запас, № 85 (5), 2012, с. 10-21.

[13] Голынко Д. Современный русский поставангард: направления, модели, стратегии (Санкт-Петербург: автореферат диссертации, 1999), 26 с.

[14] Батлер Д. «Гендерное беспокойство», Антология гендерной теории, составление и комментарии Е.И. Гаповой и А.Р. Усмановой (М.: Пропилеи, 2000), с. 297-346; Батлер Д. «От пародии к политике», Введение в гендерные исследования, часть вторая, хрестоматия, под ред. С.В. Жеребкина (Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001), с. 164-173.

[15] Батлер Д. «Союз тел и Политика Улицы», Blogspot, (2012), http://s357a.blogspot.de/2011/12/blog-post.html.

[16] с. 62-63. Цит. по Бурдье П. О телевидении и журналистике (М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2002), 159 с.

[17} Гройс Б. «Топология современного искусства», Художественный журнал, № 61/62, май 2006, http://xz.gif.ru/numbers/61-62/topologiya.

[18] «Pussy Riot: Так услышьте же нас наконец!», EchoMSK: блог (2014), http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1253178-echo.

[19[ Jameson F. «Postmodernism or Cultural logic of Late Capitalism», New Left Review, № 3, 2007, pp. 53-94.

[20] В общепринятой терминологии сегодня символический капитал — это репутация, внешность, имя, знаки достоинства, высокого социального статуса и т.п. По Бурдье, символический капитал подобен кредиту доверия в самом широком значении слова — это «своего рода аванс, задаток, ссуда, которые одна лишь вера всей группы может предоставить давшему ей материально-символические гарантии», который облегчает любой акт социального обмена и об экономической выгодности которого принято молчать». с. 230-234. См. Бурдье П. Практический смысл (СПб.: Алетейя, М.: «Институт экспериментальной социологии», 2001), 562 с.

[21] Что подтверждает и череда скандальных материалов об участии FEMEN в проплаченных акциях, продажах «сексографов» (автографов, сделанных на груди) и гламурных ню-фотоссесиях активисток (в частности фотопроект «The New Amazons» фотографа Гийом Эрбо (Guillaume Herbaut), сделанный на волне популярности движения в 2013-м году в Киеве).

[22] «Активистка FEMEN объявила о фактическом распаде движения», Русская служба BBC (2017), http://www.bbc.com/russian/news-38716477.

[23] «Лидер FEMEN прокомментировала заявление о распаде движения». Апостроф (2017), https://apostrophe.ua/news/politics/2017-01-23/lider-FEMEN-prokommentirovala-zayavlenie-o-raspade-dvijeniya/84303.

[24] Полный манифест и др. информацию по акциям группы см. FEMEN International, http://FEMEN.org/ru?attempt=1.

[25] См. подборку заголовков СМИ: «Попытка FEMEN изнасиловать предстоятеля РПЦ Кирилла», «Феминистки пикетировали Минобразования с требованием “разобраться” с сексуальными домогательствами в вузах», «Милиция помешала участницам движения FEMEN раздеться под зданием Кабмина», «Активистки FEMEN полностью оголились во время акции протеста в Стокгольме», «Активистки FEMEN устроили Лядскую дорожку у входа в пятизвездочную киевскую гостиницу», «“Демократические сучки” FEMEN против “сторожевых псов” СБУ», «Девушки FEMEN

[26] В одном из интервью после освобождения Надежда Толоконникова в частности говорила: «Когда нас посадили в тюрьму, проблема была ещe и в том, что наши реальные лица оказались открыты». «5 лет панк-молебну: Рассказывают Толоконникова, Алехина и Самуцевич», Wonderzine (2017), http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/224264-pussy-riot.

[27] «Надежда Толоконникова: Pussy Riot воспринимают так же серьезно, как официальных российских политиков», Snob (2016), https://snob.ru/selected/entry/112406.

[28] «Мы всегда были художниками и андерграундными активистами — опыта больших менеджерских проектов у нас не было. Мы создали “Медиазону” как проект, который в первую очередь будет поддерживать наши правозащитные инициативы, но она превратилась в нечто большее и теперь рассказывает о самых важных событиях в России, которые из Думы переместились в залы судебных заседаний, тюрьмы, колонии. Мы рассказываем о жизни простых русских людей, которые живут далеко от Москвы, не только в тюрьмах, но и в маленьких городах, о которых не помнит и не знает Путин». Ibid.

[29] Manovich L. «New Media from Borges to HTML», in The New Media Reader,

N. Wardrip-Fruin, N. Montfort, eds. (Cambridge (Mass); London, 2003), pp. 13-25.