Александр Марков: образ книги в классической и современной живописи

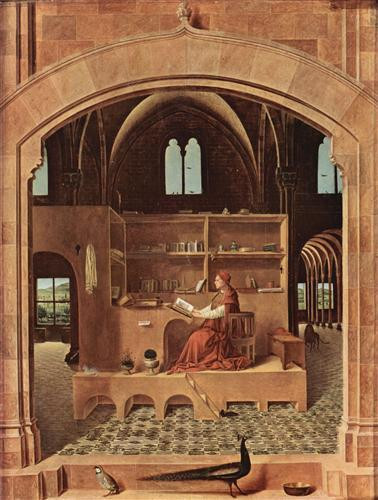

Прежде всего нужно заметить, что само представление о книге и роли чтения в человеческой цивилизации менялось. Мы привыкли, что книга -основной источник знаний. И поэтому, например, глядя на произведение Колантонио (первого художника, писавшего маслом, учителя Антонелло да Мессина) эпохи Кватроченто, мы начинаем удивляться суете кабинета святого Иеронима.

Здесь Святой Иероним изображен в патетический момент, когда исцеляет больного льва, вынимает ему занозу. Исцеление больного льва стало важнейшим событием в жизни ученого человека. Иероним был переводчиком всех библейских книг на латинский язык. Фактически он является основателем средневековой латыни, отличающейся от классической латыни. Иероним был для своего времени настоящим новатором прежде всего потому, что он не стал следовать старому античному литературному канону. В античности главным для писателя считалось подражание. Умение подражать природе правильно изображать события и воспроизводить уже готовые сюжеты готовым языком.

Мастер — это тот, кто искусно сделает вещь.

И соответственно отношение к книгам и чтению было таким же как у нас отношение к сувенирам, безделушкам, вещам, то есть книгу не воспринимали в античности так серьезно, как ее воспринимаем мы. Все отношение к книге изменилось, когда появилась Библия. Когда появился священный текст, в котором священна каждая буква, и задача переводчика уже другая. Не сделать какую-то изящную вещь, не сделать изящный текст, которым будут любоваться, а донести истину, пусть даже через шероховатый, шершавый и трудный для восприятия текст. Книги тогда будут как в кабинете Иеронима. Книги перемешаны, лежат на полке в навалку. Это уже не безделушки, которые расставлены ровно.

Прямо перед столом Иеронима стоят другие научные инструменты, и они стоят ровно. В античности настоящая наука была не книжная. Это было наблюдение за природой. Аристотель настаивал на том, что настоящий философ, — это тот, кто наблюдает явления, как они есть. Другое дело, что наблюдательность эта тоже была ограниченой. Никаких серьезных инструментов наблюдения античность не знала. Мы видим песочные часы, лупу, блюдце: те инструменты, которые в античности говорят об учености и уме человека.

Нам эти инструменты кажутся досужей обстановкой, с налетом экзотики, тогда как человеку XV века именно эти инструменты говорили о том, что Иероним получил хорошее образование. Он знает о свойствах стекла, он наблюдателен и внимателен к мелочам действительности. Но только наблюдательности античной образованности для перевода Библии, за тысячелетие до появления этой картины, было недостаточно.

Существует известный рассказ: Иероним в письме к своему приятелю писал о том, что сначала он решил перевести Библию как литературный памятник: изящно, хорошим языком, литературным стилем, чтобы это стало настоящим бестселлером, чтобы все прочли Библию и стали верующими христианами. Но ему вдруг приснился сон, как ангелы взяли розги и стали его бить, приговаривая «сiceronianus es, non christianus» «Ты цицеронианец, а не христианин». Ты стремишься к изяществу, к тому, чтобы блеснуть эрудицией и ученостью: к блеску, а не глубокому погружению в знание. Иероним переходит к глубокому погружению в знание. Мы видим, что милосердие Иеронима со львом осуществлено прямо на фоне полок, где навалом лежат книги, в которые он «закапывается». Это книги комментариев.

Мы привыкли к тому, что комментарий — просто пояснение того, что нам не понятно. В античности и в Средние века, комментарий иногда был не менее, а иногда и более значим, чем само произведение. В наши дни появляются постмодернистские романы в форме комментариев. Например, современный шведский писатель Петер Корнель написал роман «Дороги к раю», который представляет собой роман-комментарий к ненаписанному тексту. Комментарий есть, а текста нет. Мы должны по примечаниям восстановить сюжет, героев и догадаться, о чем в этом романе говорится. Перед нами детектив поиска самого романного слова. Такие же романы писал Милорад Павич — сербский писатель-постмодернист, Умберто Эко — итальянский писатель-постмодернист. Такой роман построен как научный комментарий, многоученый текст.

Такие комментарии, как считалось, лучше раскрывают истину, чем просто текст: потому что в тексте можно нафантазировать, в тексте можно додумать что-то от себя, тогда как комментарии приучают к точности и четкости решений.

Иероним изображен в свое пещере, его кардинальская шляпа лежит слева, и мы видим спокойно работающего старика, умудренного жизненным опытом, а книга перевода раскрыта. Такое расположение книг говорит о работе по памяти. Мы привыкли к тому, что переводчик держит две книги: книгу с которой он переводит, и тетрадку, куда записывает перевод. В старые времена считалось, что нужно уметь и переводить, и конспектировать, и писать комментарии по памяти.

Памяти уделялось большое внимание, гораздо большее, нежели сейчас. В античности существовало даже специальное искусство памяти: умение запоминать большие тексты и воспроизводить их. Для этого использовался простой метод: запоминать тексты на ходу. Например, вы идете по коридору и заучиваете стихотворение. Потом вы снова идете по коридору и все подряд вспоминаете. Итак, самый простой способ запомнить — гулять и ходить.

Но прогулки Иеронима осуществляются не по садам и паркам, а вокруг книг на полках. Все книги закрыты, лежат к зрителю не корешками, а страницами (это часто бывало в книжных собраниях того времени), Иероним их хорошо помнит, что он может любую книгу взять и открыть на любой странице. Тем самым, зрителю внушается мысль, что Иероним может перевести по памяти саму истину (обычно отличали истинно верующих от еретиков по свободному владению материалов, это еретики ищут на ходу цитаты, а католики свободно говорят — частый мотив житий святых), и поэтому его перевод будет истинным.

Католическая церковь долго спорила о том, можно ли считать перевод Иеронима священным текстом, потому что это перевод, а не оригинал. В конце концов, было решено, что можно считать священным, потому что Иероним все запомнил наизусть и его письмо было не ухудшенной копией оригинала, какими являются большинство переводов, а явлением истины. он сразу набело изложил истинный текст. И вот в этой картинке кваттрочентистский венецианский художник (это венецианцы любили такие детали) как раз решил представить мысль о том, что Иероним написал подлинное священное писание, а не перевод.

Другое знаменитое кватрочентистское произведение — известные фрески Беноццо Гоццоли в августинском монастыре, которые посвящены учебе и жизни святого Августина. Святой Августин преподает в университете.

Понятно, что во времена Святого Августина слова Университет еще не существовало. Было греческое слово схоле — школа. Это слово означает досуг, увлечение, не-занятость. В школе не работают, а разговаривают и развлекаются. Преподавателем риторической школы и был Августин, который, как и его современник Иероним, прошел через тяжелый кризис: от античного любования красотой слов к испытанию философской глубиной, идя внешнего блеска к внутренней связности. Для ренессансного художника часто важно не передать прошлое, сказать «как это было», а наоборот — оправдать настоящее.

Мы привыкли к принципу историзма, к тому, что если на картине изображается прошлое, значит оно изображается как оно было, в соответствии с известным тезисом Леопольда фон Ранке, основателя позитивистской историографии, что историк должен писать «как оно на самом деле было». Историки эпохи Возрождения считали по-другому: когда историк пишет о прошлом, он исправляет настоящее и прошлое. Историк для того должен хорошо писать историю, чтобы и реальная история его страны стала хорошей. Плохое письмо вносит разлад и в порядок самой реальности, а связный текст делает и саму историю хорошо сложенной постройкой.

Мы видим, что на фреске Августин превращен из учителя красноречия, устной речи, в человека, который по письменному тексту преподает студентам, следящим по книге за ходом его слов. Это обычай, читать лекции и при этом раздавать конспекты сохранялся в университетах иногда даже до конца XIX века: когда лекции читаются, а учащиеся следят. Главным было не получить новые сведения, а научиться ставить проблемы, научиться решать задачи.

Богословские и философские лекции были близки нынешним урокам математики. Важно не сколько ты запомнил, но сколько задач решил.

Жизнь средневекового университета здесь и изображена: на фреске жизнь 15 века, а вовсе не поздней античности. Современники, глядя на эту фреску думали о том, что, если Августин преподает основы наук, значит и у нас в монастыре и в стране все будет хорошо. Преподавание отождествляется с зачитыванием авторитетного текста, а эпоха Возрождения и открывает неизвестные Средним векам авторитетные тексты. Раньше хорошо знали Аристотеля, но почти не знали Платона. С увеличением числа авторитетных текстов увеличивается и количество традиций, которым одновременно следуют люди. Из Платона узнают про античную религию, из других источников про магию, астрономию.

Увеличение списка наук отражено здесь своеобразно: на медальонах чертога наук находятся скульптурные портреты античных философов. Это было необычно для самой античности (на метопах помещались священные изображения), но обычно для эпохи Возрождения, когда люди начинают собирать разные сведения о прошлом и систематизировать их на основе видимых репрезентаций. Скажем Платон будет представлять всю античность, Моисей — весь Ветхий Завет, и иногда достаточно всего одного символа, чтобы представить целую философскую или религиозную традицию.

Сам Августин сидит на своеобразной кафедре, которая завершается раковиной. И это не случайный символ, потому что раковина — это не только распространенный античный декор, но один из символов Богоматери. По античным представлениям в раковине от молнии зачиналась жемчужина. Легко было сопоставить это с догматом о непорочном зачатии: Святой Дух как световая вспышка, внезапное явление Божества — это молния, Раковина — Мадонна, девственное лоно, Жемчужина — Иисус (и притча Иисуса о драгоценной жемчужине Царствия Небесного, христианского учения, говорит к тому же). Аристотель и богословие пишут один выразительный текст, репрезентируемый в живописи. Чтобы подчеркнуть, что Августин и философ, и богослов, автор фрески Беноццо Гоццоли сажает его на такую кафедру.

Чтение книги шло строка за строкой. Это не было привычным нам чтением про себя: книги читались вслух или шёпотом, по ним водили пальцем, как сейчас водят указкой по изображению.

Августин водит пальцем по тексту. Чтение про себя вероятно существовало, но это было чтение в дороге, чтение писем, личных документов; но тексты, имеющие официальный характер, имеющие значение для многих, читать про себя было не принято. Потому что смысл чтения этих текстов был не в том, чтобы что-то узнать, а

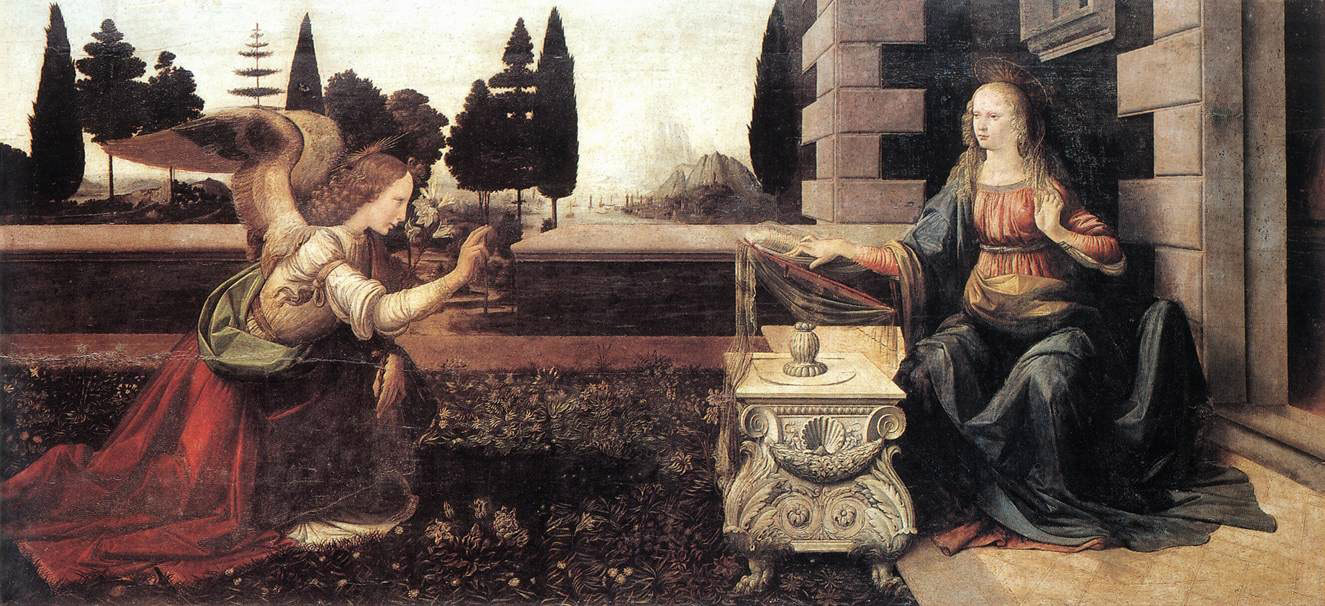

Книга постепенно становится атрибутом и Божьей матери. Вот Благовещенье Леонардо да Винчи. И здесь Богоматерь изображена сидящей за пюпитром и читающей книгу. До этого часто Мадонна изображалась с пряжей: из пряжи делается вязанная вещь, точно также и тело Иисуса связалось подобным образом, из девственной крови, а не из мужского семени, при этом оно было полноценной тканью — телом. Книга же — это символ исполнения пророчеств. Древняя история Ветхого завета завершилась и наступила новая эпоха нового завета.

Закон сменился исторической свободой. В чем выражается свобода? В том, что книгу можно открыть на любом месте и читать с любого места.

Ветхий Закон такого не допускал. И такой раскрытой книги, быть не могло: книга должна изучаться с начала и до конца, примерно как принимают лекарства по определенной схеме.

Например, один из мотивов, как пророк становится пророком: он выпивает книгу, поглощает ее целиком, сам его язык становится другим вместе с его телом. Подразумевалось, что Закон сладок как мед, что нужно уметь чувствовать слово гортанью. В псалмах это часто, «слово Твое в гортани моей слаще меда». Чтение — это скорее обед, нежели изучение, тогда как европейскому сознанию трудно совместить чтение и еду, напротив, считается, что «сытое брюхо к учению глухо».

Мадонна довольно свободно перелистывает книгу, причем понимает вполне слова пророчеств. По учению богословов того времени, Мадонна была непорочной, безгрешным умом всё должна была понимать с первого раза. Но тогда встает вопрос, почему, когда она увидела архангела Гавриила, она очень удивилась, что как же так мне сообщают, что я без мужа стану матерью Мессии. Богословы обсуждали, как может быть так, что она непорочна и видит все ясно, а с другой стороны удивляется словам архангела. Они пришли к тому, что Мадонна мыслила сначала образами, а не понятиями. Ей все было открыто, но в виде образов и символов. В искусстве Возрождения любили подчеркивать, что Мадонна мыслит символически, и потому так любили сцены введения во храм.

В храме маленькая Дева Мария будто получила посвящение — ознакомилась со всеми символами. Мнение, что сначала она мыслила символически, а после разговора с Архангелом стала мыслить понятийно, повлияло на эстетику. Образ стал считаться не менее важным, чем слово. Мы видим на картине Леонардо огромное количество символов, например, раковина, как символ Богоматери, видим пюпитр, украшенный листьями аканфа (колючего растения, тоже известный античный декор) — что сразу напоминает о страстях Христовых и об искуплении грехов. Раковина Рождества предвещает аканф Страстей. Также мы видим дорожку/сад, который засажен рядом кипарисов, указывающих на Крест кипарисового дерева как изменивший порядок человеческой истории. Архангел Гавриил сообщает о том, что крест является основой всей истории человечества. Итак, что книга стала восприниматься как возможность перейти от образного мышления к понятийному.

Для этого книгу уже не нужно было читать подряд, можно было открыть и прочесть любую главу и любую страницу. Это способствовало просто облачению образов в понятия. Фактически у Мадонны разговорник для беседы с архангелом Гавриилом. Потом по этому поводу было много шуток; например, у Эразма Роттердамского гуманиста, времен реформации есть диалог, как ученая женщина, дочь Томаса Мора, разговаривает с невежественным монахом, и монах говорит: «А зачем женщинам читать книги, когда им лучше вышивать или заниматься чем-то еще?» — ученая женщина вспоминает изображения Мадонны, на что монах заявляет, что наверняка она читала скромный бенедиктинский молитвослов. Эразм так смеется над исторической узостью мира монахов; но благодаря таким изображениям было усвоено, что книга — еще и языковое пособие, по разговору с Богом.

И в Средние века молитва определялась как возношение ума и сердца к Богу, и считалось, что лучшая молитва — это молитва без слов, молитва сердца. Когда сердце встречается с Богом, слова уже не так нужны. Тогда как в эпоху Возрождения появляется новое определение молитвы — это разговор с Богом. Молитва сближается с исповедью. И отсюда так полюбили художники Августина художники Ренессанса, потому что Августин — автор образцовой Исповеди.

Посмотрим, как изображается Иероним в то время. Изображение, которое создал Антонелло да Мессина. Кабинет Иеронима оборудован прямо внутри готического собора: вроде будку поставили внутри храма, Иероним, не то читает, не то пишет книгу. С одной стороны, вроде записан текст, а с другой стороны стоит чернильница. На полках инструменты расставлены довольно аккуратно, здесь для художника Иероним — не человек, который изучает комментарии, а тот, кто по преимуществу молится и его переводческий труд близок молитве. И не случайно эти прозрачные сосуды, чаши со святой водой — всё предметы для медитации, для созерцания. Начинает отождествляться чтение книги и созерцание. Отсюда начинается долгий путь к представлению о том, что чтение книги — это еще и деятельность воображения; что становится нормой при чтении художественной литературы. Известный нам смысл чтения художественной литературы — воображать. Иероним, которого мы видели в начале лекции, не был одарен большим воображением, он пытался просто запечатлеть истину. Здесь же Иероним внимателен и пытается понять, что стоит за текстом; пытается проникнуть не только в сами слова, но и в то, что стоит за словами.

В философии Возрождения ставится вопрос о том, что слова недостаточны для выражения смысла. Философ Лоренцо Валла говорит, что слова, во-первых, многозначны (каждое слово имеет несколько словарных значений) и

Здесь еще на первом плане мы видим двух птиц: куропатку и павлина. Это очень символичные птицы. Куропатка обычно означает верность себе, а павлин — скромность. Говорилось, что павлин распускает свой хвост, думая, что он красавец, а потом видит, какие у него кривые ноги и хвост складывает. Иеронима отучали от цицеронианства ангелы, отучали распускать свой хвост, и учили сосредотачиваться на

Как и положено в любой композиции Возрождения здесь пейзажи за окном, т.е мысль о том, что мир каким-то образом организован и перевод Библии — часть формирования мироздания. Приступочки (3 ступеньки) — род кафедры, причем кафедры, где в том числе могла происходить и исповедь (отдельные кабинки для исповеди появились позднее): так сближается работа переводчика и исповеди, глубокое проникновение в суть слов и суть своей души. Когда человек может объяснить, что значит «я был нечестным» или «я обманул», или «я был высокомерен», тогда исповедь и получает свой смысл. В эту эпоху исповедь и перевод становятся примерно одним и тем же.

Потом это продолжается в эпоху контрреформации, в раннее Новое время. И именно в эпоху контрреформации (нового подъема католицизма) появляются новые формы исповеди, такие как ежевечерняя исповедь (ее придумывают иезуиты), дневник (так как все ученики иезуитской школы не могли исповедоваться одновременно веке, тогда отцы иезуиты сказали, чтобы записывали хотя бы в дневнике, что за день сделали). И отсюда известные институты как ведение дневника, рассказ родителям вечером о том, что произошло.

И все это, что мы воспринимаем как часть нашей культуры вполне светской, это было изобретено орденом иезуитов. Точно также как орден иезуитов изобрел школьные парты, журналы и отметки.

Вот Витторе Карпаччо, другой венецианский художник. И здесь мы видим, как раз Августина за работой. Как мы видим, он смотрит как раз на физические инструменты, он вполне античный ученый, который все узнает не из книг, а из инструментов, по заветам Аристотеля, но при этом пишет не глядя. Тем самым подчеркивалась подлинность его опыта. Именно тогда стали говорить о том, что запись не является воспроизведением природы. Запись — это только намеки, только следы от подлинного опыта. По-настоящему понять текст мы можем, только сверяя разные эпизоды.

Появляется представление о том, что нужно не усваивать книгу, как усваивают какой-нибудь учебник, а что нужно забегать вперед, помнить, что было раньше, что позже. То есть появляется такое представление о чтении, которое мы знаем из чтения романов, где важно помнить, что было 50 страницами ранее, когда появился этот герой, что он еще сделал, какие стороны его характера где проявились. Такой Августин, который записывает, но не смотрит в то, что записывает — именно такой новый автор — автор романов, который очень внимательно наблюдает за вещами, при этом пишет очень быстро, не успевает обо всем написать подробно. Чтобы разобраться, о чем он пишет, нужно помнить контекст. Представление о контексте здесь впервые и возникает.

Здесь очень много интересных символов. Например, рядом с Августином, как и у Гоццоли, изображена собака. Это символ веры и верности, что Августин пишет в настоящий момент о вопросах веры, про богословие. Здесь же мы видим его епископский алтарь, причем он сидит к алтарю спиной: книга уже не связана напрямую с богослужением, книга читается в частном порядке и есть эпизод частной жизни.

Здесь же мы видим два шкафа. Один шкаф — это лестницы с разного рода принадлежностями для богослужений. Причем один шкаф открыт, что означает, что литургию он уже совершил, а шкаф, который прямо за ним — закрыт, то есть означает, что он еще не написал основные публичные богословские сочинения. Он постепенно совершает свое новое книжное богослужение.

И вот отсюда представления, что книга пишется после богослужения, после того, как человек освятился, потому как, чтобы писать книги нужно определенным образом изменить природу самого себя. Такого представления раньше не было. В классическое время считалось, что само написание книги тебя меняет и преображает, это некий ритуал, который тебя меняет. Здесь же наоборот: сначала Августин должен отслужить литургию, а потом это даст ему вдохновение для творчества.

И он сам на фоне закрытого шкафа, что говорит о том, что книга в отличии от литургии — это скорее предмет для частного употребления, чем для общественного. Частное и публичное здесь очень хорошо различается. Как видите, здесь тоже две полки, но при этом одна полка заполнена книгами (Августин написал около 800 книг и даже была известная поговорка, как поймать человека на том, что он врет — спросить, ты читал всего Августина?) и внизу приборы: лампы и чернильница. Т.е. подчеркивается, что это некое ночное творчество, отдаленное от людей, и которое при этом тоже подчинено свои ритуалам. Конечно, мысль, что поэт далек от людей была в античности. Поэт уходит творить ночью, когда ему никто не мешает, но это представлялось как результат особого божественного вдохновения, что ночью прилетает муза. Но здесь создается образ систематического труда: у Августина инструменты расставлены так, как клещи и молотки в мастерской у

Интересно, как меняется представление о творчестве. Есть интересное наблюдение у Сергея Аверинцева: Гораций далек от толпы, общается с музами, а не простым народом, но при этом в стихах добросовестно перечисляет, чем занимаются люди, что одни занимаются войной, другие торговлей, а я — избранник муз. Для него упорядочен окружающий мир, а его собственная жизнь беспорядочна. Тогда как для романтического поэта в его творчество упорядоченно. Он собирает свое собрание сочинений, он строго выдерживает размер, следует традициям, хотя и ломает каноны. Но при этом окружающий мир беспорядочен для него — это мир толпы, черни, в которой не разобраться как в тумане, тогда как для человека вроде Горация (античного) важно упорядочить окружающий мир. Романтик же не интересуется ничем, кроме собственной души.

Конечно, позиция романтиков подпитывалась наследием Августина, у Августина в его беседах с самим собой есть чудесный эпизод, где ангелы его спрашивают; «что ты хочешь знать», ответ: «Бога и душу», — «И что, ничего больше?» — «Ничего больше». Августин призывает работать над собой, по ночам изучать самого себя, что ты лучший природный объект для изучения, что нужно заниматься таким самоанализом, а не рассеиваться на окружающий мир. Поэтому, когда Августин смотрит на окружающий мир, на сферы, — он рассеян. Когда занимается собственной душой — он всё упорядочивает.

Вот еще замечательное произведение того же Карпаччо, изображающее Деву Марию, читающую книгу. Здесь в некотором смысле апофеоз того, что мы видели у Леонардо. Она читает книгу, при этом перелистывая страницы. Так не было принято читать книги, пальчиком зажать и теребить страницу. Так мы привыкли читать, но так не привыкли читать книги ни в средние века, ни в эпоху Возрождения. Это было революционным способом чтения. Вот так вот рассеянно читать, теребить книгу, как теребят четки… Это говорит о том, что чтение и молитва сближаются. Как в молитве важно отсчитывать по четкам, так и при чтении становится важным перелистывать страницы и под листание этих страниц, под механику чтения и медитировать.

Здесь очень важно учитывать и другую символику. То, что, например, здесь изображено море, а море или озеро — это один из символов Марии, потому что Мария и море — слова созвучные (латинское mare еще больше похоже на Maria).

Марию называли в молитвах и поэзии stella maris — звезда морская и как раз такой символ и передан здесь. Заметьте, что книга имеет еще и

Итак, появляется представление о том, что книга возделывает душу. В античности считалось, что возделывать душу может только устная речь и наглядный пример. Говорилось, что юношу можно воспитывать только на наглядных примерах: что они будут видеть старых полководцев, «деды воевали», и на этом примере учиться. Важны жизненные примеры, а по книжкам никто ничему не научится. Здесь же наоборот, Мария сидит одна, вокруг никого нет и она спокойно читает книжку, из которой она узнает гораздо больше, чем из реальной жизни, где все примеры случайны.

Мы говорили, что Лоренцо Валла открыл случайное значение слов. И мы видим здесь природу, представляющую вариативность и книгу, которая позволяет молиться. Так создается представление, что культура — это прежде всего книги. Слово культура означает возделывание. Первоначально у Цицерона это было возделывание души речью: правильно сказанная речь действует как резец и делает человека более отесанным. Здесь эту роль на себя берет книга. Цицерон никогда бы этому не поверил, потому что он, несмотря на то, что сам писал книги, говорил, что книги — досуг; книги он пишет, потому что его отстранили от политической и судебной деятельности, чтобы скрасить безделье в Тускуланском имении. Здесь же книга — как икона, очень серьезное дело.

И именно такое отношение к книге стало нормой для протестантизма. В самой Италии протестантизм не получил развития, хотя мы и видим, что один из позднеренессансных Иеронимов, он на кафедре, углублен в чтение, т.е. повторяется та же композиция, как и у Мессина, и здесь еще больше подчеркнуто, что это кабинетный ученый. Распятие стало одним из символов протестантизма. Потому что это — непосредственное переживание. Икона — она напоминает некий текст, а распятие — это физиологический опыт. Мы просто уже привыкли. Для нас распятие — вещь обычная, почти сувенир, а для тогдашнего сознания — это садистское изображение распятого, истязаемого человека. Вот вы бы у себя в квартире повесили бы фотографии тел, разорванных бомбами или фотографии с места теракта? Как самое центральное изображение, на которое смотрим. Так вот распятие для того времени — то же самое. И появляется новое представление о том, что по-настоящему переживание дается воображением, что книга является в этом одним из подспорьев, а настоящее переживание дается медитацией. Например, знаменитый французский философ XVII века Паскаль, янсенист в католической Франции, враг иезуитов, говорил, как я могу упорствовать или заниматься суетными вещами, когда я вижу, что мой Господь распят ради меня. И другой великий французский философ XVII века Рене Декарт, которого обычно считают человеком не особо религиозным, создателем философского рационализма, тоже всегда время держал распятие на стене и считал, что для него это лучшая философия, что философ — это тот, кто бодрствует. И он говорил, что обычно люди спят: принимают свои обыденные представления за истину. Распятие позволяет ему бодрствовать, создавать правильные философские тексты.

Иероним, так же как и у Мессины, погружен в себя, уткнулся в книгу, то есть развивает культуру воображения для нас и ведет нас к распятию, мы должны увидеть это окно с фантастическим горным пейзажем, увлечься мечтою и одновременно видеть распятие. То есть начать переживать, мы должны не считывать это все, а переживать. Не случайно книги убраны в шкафу. То есть показывается, что без книг можно обойтись. Шкаф закрыть и будет голая стена. Что важно, не то, что ты прочел, а то как ты умеешь переживать. Важно не то, как ты готовишь ум, а то, как ты готовишь сердце. Конечно же, в эпоху романтизма будет развита культура сердца. Романтики были просто популяризаторами той культуры, которая создавалась в эпоху реформации и контрреформации.

Развитие чтение приводит и к новым представлениям о том, кто является писателем и читателем. Вот, например, картина Аньоло Бронзино, художника маньериста, то есть это уже закат Возрождения. Он изобразил знакомую поэтессу с таким вот сборником стихов в руках. Вообще Бронзино очень любил изображать людей с книгами. И всех герцогов, которых он изображал, он изображал с книгами, часто закрытыми.

Книга в эпоху маньеризма — это символ власти, это некие правила, которые записаны и которые реализуются в жизни.

Надо заметить, что эта поэтесса изображена в профиль, напоминающий профиль Данте — классический профиль, книгу она держит указующим, почти священным жестом, как держались книги на иконах, и при этом указывает на стихотворные строчки. Замечательно, что стихи тогда уже стали писаться в столбик (до этого все писалось в строчку).

Раньше стихи, например, в эпоху зрелого Возрождения сопоставлялись с нотами, т.е важно было исполнение, стихи были публичным делом. Это был тоже театр, ритуал. Выступление поэта — это был перфоманс. А здесь мы видим уже стихи, рассчитанные на чтение про себя, поэтому они записаны в разбивку на строчки (про себя легко сбиться с ритма), и это говорит о том, что здесь уже чтение про себя отождествляется с социальным признанием.

Чтобы признать человека бароном, мы должны про себя прочесть какой-либо документ, свидетельствующий, что он барон. Это фактически нам показано удостоверение, что она — поэтесса. Что такое документ/удостоверение? Это с одной стороны, возможность контроля, всеобщего суждения и здесь уже художник взывает к всеобщему суждению, к тому, что ее оценят и незнакомые люди. Это конечно связано с развитием цивилизации. Во Флоренции XV века все знали друг друга и знали, кто там поэт, кто герцог, кто богач и т.п. А здесь уже эпоха другая, когда города уже большие, когда Америку уже открыли и никто друг друга не знает, поэтому должны предъявить пропуск, чтобы было понятно, кто есть кто.

И вот фактически Бронзино рисует людей с такими пропусками, потому что это уже обращение не к Флоренции или Венеции, где все друг друга знают, а ко всему миру. Где в другом городе все должны понимать, кто изображен на портрете, и поэтому вводится новое отождествление книги. Книга считывается про себя, а чтение про себя отождествляется с безличным суждением. Так возникает новое представление о здравом смысле. Как любой человек может про себя прочесть какую-то информацию, так и далее он может вынести какое-либо суждение. Например, хороший это человек или плохой. Такое представление развивается в XVII веке и продолжает развиваться в XVIII в. как раз с развитием чтения про себя. Как любой человек может уметь читать, так же любой человек может вынести суждение. Потом данная концепция подвергалась сомнению; например, Кант говорит, что толпа часто ошибается, но для своего времени это была революционная идея.

Протестантское чтение. Так Рембрандт изобразил Пророчицу Анну. Знаменитую пророчицу в Иерусалимском храме, которая узнала Иисуса младенца, дожив до глубокой старости, т.е. которая перешла от книжного знания к реальности. То есть это становится проблемой: как познать реальность исходя из прочитанных книг. Как превратить книжные знания в познание мира, как превратить встречу со знаниями во встречу с реальностью.

Это не было вопросом для античности, для классики, для средних веков, где познание природы и познание книги сопоставлялись, где что считываешь великую книгу природы, что считываешь написанную буквами, — это в

Как видите, Анна внимательно читает, пытается проникнуть в смысл слов, лоб ее напряжен, то есть появляется чтение, где человек ломает голову, пытается разобраться, появляется представление о том, что текст может быть сложен. Для классической культуры считалось, что все тексты простые, сложен опыт. Как считалось, что Аристотеля все могут понять, но не все могут представить те вещи, которые за этим стоят. То есть воображение было сложной задачей. Тогда как в эпоху Рембрандта, наоборот, все умеют воображать и фантазировать, а вот читать уже умеют не все. То есть выясняется, что мечтать очень просто, а понимать текст очень сложно. Но именно пророчица Анна должна научиться понимать сложные тексты, это ее проживание жизни. То есть она не проживет свою жизнь, пока не разберется в этой книге.

По преданию она жила очень долго, Анна была настоящим старожилом Иерусалима. Причем про Симеона тоже есть известная легенда, что он был одним из переводчиков Писания с еврейского на греческий и прожил более 300 лет, то есть он тоже был неким образцовым читателем. То есть появляется новые тип читателя, который перечитывает книги. Перечитывание вообще не существовало до XVII века. Считалось, что, если человек внимательно читает книгу, то он ее перечитывать не будет. Он скорее будет по новому созерцать реальность. А книгу отложит как учебник. Единственное, что перечитывалось — молитвослов, и регулярно, о чем уже говорили. А вот перечитывание Библии возникает вот тогда. Сначала в XVI веке на волне протестантизма, а потом в

Вот тогда же появляется знаменитая картина Вермеера «Женщина читающая письмо». Здесь мы появляется другой тип чтения. Чтение, которое принадлежит одновременно персонажу и читателю, цель этой картины — заставить нас переживать тоже самое, что переживает эта женщина. Как она переживает целую гамму чувств, так и мы должны постоянно менять свое настроение. Не случайно здесь на первом плане лежат яблоки, то есть символ зрелого чувства; и мы должны проникать в мысли другого человека.

Считается, что именно тогда появляется концепция, что по лбу человека, по выражению его глаз можно догадаться, что именно он читает. Именно тогда развивается наука физиогномика, умение разгадать по лицу мысли и чувства человека. Физиогномика существовала и в античности, но тогда считалось, что характер человека не меняется. Здесь же было признано, что под влиянием текстов у человека начинается меняться характер. Например, человек может стать вспыльчивым, прочитав какой-то текст, которые его раздражит или меланхоличным. И книги начинают сопоставляться с лекарствами. Собственно, это появляется еще у Дюрера в его меланхолии, где есть разного рода инструменты для лечения меланхолии, но в XVII веке возникает представления, что с помощью разного рода средств можно лечить разные состояния, например, что можно вылечить депрессию дав нужные книги, игры.

Книги понимались как некие «гаджеты», которые служат лекарством. Книжная медицина. Здесь изображен драматический момент ломки характера, что женщина, прочитав письмо, никогда уже не станет другой. И также существовало большое количество изображений книготерапии.

Вот интересный пример, как функционировали книги. Вот это типичный голландский натюрморт 17 века. Суета — это жанр натюрморта, где изображается, что все есть суета сует, все пройдет и превратиться в прах. И видите, здесь в центре расположена книга «История войн», то есть военная слава померкла, и книга тоже померкла, то есть книга уже никого не сподвигнет на войну. книга может только успокаивать, но не возбуждать. И это очень характерно для того времени, когда всячески подчеркивалось, что вдохновить может только какой-то личный пример, а книга может только умерить темперамент. Она может сделать человека только менее пылким. Она нужно для того, чтобы человек не совсем скучал в период между войнами и вот здесь среди суеты, среди всех атрибутов, которые покроются пылью, которые означают, что жизнь коротка, здесь оказывается и история, таким центром. Так в некоторых композициях в книге дается череп, то есть тоже как бы след истории. Череп тогда считался своего рода книгой. Череп тоже считывали, существовала наука о черепах и возможность прочитать череп, возможность прочитать, что означали какие-либо шишки в то время ценилась не меньше, чем возможность читать книги. Т.е. приравнивалось к чтению неких исторических свидетельств. Чтение того, что не менялось, что стало историей.

Вот два образа, как читались книги в XIX веке. Это Грез, мальчик, который заснул над книгой, книга потрепанная. А это известный сюжет на картине крупнейшего французского реалиста XIX века Коро — «Прерванное чтение».

Собственно, как женщина читала роман и вдруг расплакалась. Вот эта ситуация, когда человек читает книгу и задумался или озадачился — это очень характерно для реалистов, потому что для них было важно, что вдруг на

Итак, мы увидели, что многие привычные нам способы чтения на самом деле вовсе не само собой разумеются. они имеют историческое происхождение и когда мы читаем, мы на самом деле подключаемся к тем или иным эпохам культуры, а история живописи позволяет нам понять сколь, на самом деле, разнообразно чтение.

Александр Марков — д-р филол. наук, замдекана Факультета истории искусств РГГУ