Объект ужаса: Хайдеггер, Левинас и феноменология мертвых

Перевод статьи доктора философских наук Дрю Долтона, в которой осуществляется попытка определить феноменальный статус мертвого тела, обращаясь к фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера и феноменологии лица и бесконечного Эммануэля Левинаса.

Хайдеггер и мертвый Другой

Мартин Хайдеггер, размышляя в «Бытии и времени» над стремлением присутствия (Dasein — присутствие, вот-бытие) приблизиться к пониманию собственной смерти и свыкнуться с ее возможностью, делает интересную заметку на полях о феноменологической видимости мертвого тела. Не будем делать поспешных выводов, ведь это всего лишь заметка — заметка, сделанная на пути к гораздо большей мысли. Но тем не менее она представляет определенный интерес: в ней развивается та нить рассуждения, которую стоит довести до конца, чтобы распутать одни из самых фундаментальных аспектов аналитики Хайдеггера, выявляя структурную хрупкость его феноменологического подхода, который при подробном рассмотрении открывает новые способы понимания его критики Левинасом.

Ближе к началу второго раздела «Бытия и времени», где акцент падает на аналитику бытия-к-смерти присутствия, Хайдеггер обращает внимание на любопытный, по его словам, переход между состояниями бытия, наблюдаемый в смерти другого. «На умирании других, — пишет Хайдеггер, — можно познать примечательный бытийный феномен, поддающийся определению как переключение (Umschalg) сущего из бытийного рода присутствия (соотв. жизни) к

Конечно, мало кто из нас сталкивался с мертвым телом в том смысле, как это понимает Хайдеггер: как с одним из многих обычных для нас предметов, будь то ручка, которой мы пишем, или доска, на которой мы пишем. Даже начинающему патологоанатому на самом деле потребуется некоторое время, чтобы свыкнуться с видом мертвого тела другого и увидеть в нем лишь «тело-вещь». Первоначальная и, быть может, более первобытная реакция на наличие трупа другого — это отвращение, страх и тошнота. Значит, мы склонны думать, что в самой сути трупа есть что-то фундаментально иное, отличающее его от других обычных тел-вещей. Потому что труп, вразрез с утверждением Хайдеггера, не отказывается от нашего внимания, а требует его. Труп выделяется как исключительно захватывающий объект; мы не можем просто так его обойти или переместить на задний план нашего внимания. Как раз наоборот: мертвое тело другого, по всей видимости, является таким объектом, который в любом случае вторгается на передний план нашей интенциональности. Это настолько очевидно, что мы не можем не удивляться, казалось бы, натянутому толкованию этого явления Хайдеггером. В самом деле, читателю это кажется неестественным. Ведь, в конце концов, мы не ритуализируем с помощью похоронных обрядов и скорби захоронение других предметов так же, как мы поступаем с мертвыми. В то же время подобные соображения никак не противоречат логике «Бытия и времени»: Хайдеггера в итоге интересует не феномен трупа как такового, но то, о чем мертвое тело напоминает, а именно о смерти, которая всегда есть только возможность нашей собственной смерти, ввиду того, что присутствие всегда-мое (Jemeinigkeit). Таким образом, Хайдеггер заинтересован статусом мертвого тела только в той мере, в какой оно может заместить (vertreten) присутствию возможность своей собственной смерти.

В феноменологическом плане труп представляется ничем иным, как зеркалом, отражающим наиболее близкую присутствию возможность — собственную смерть

Следовательно, согласно Хайдеггеру, труп, хоть и феноменологически никак не отличается от ручки, доски или другого любого подручного (Zuhandenes) сущего,

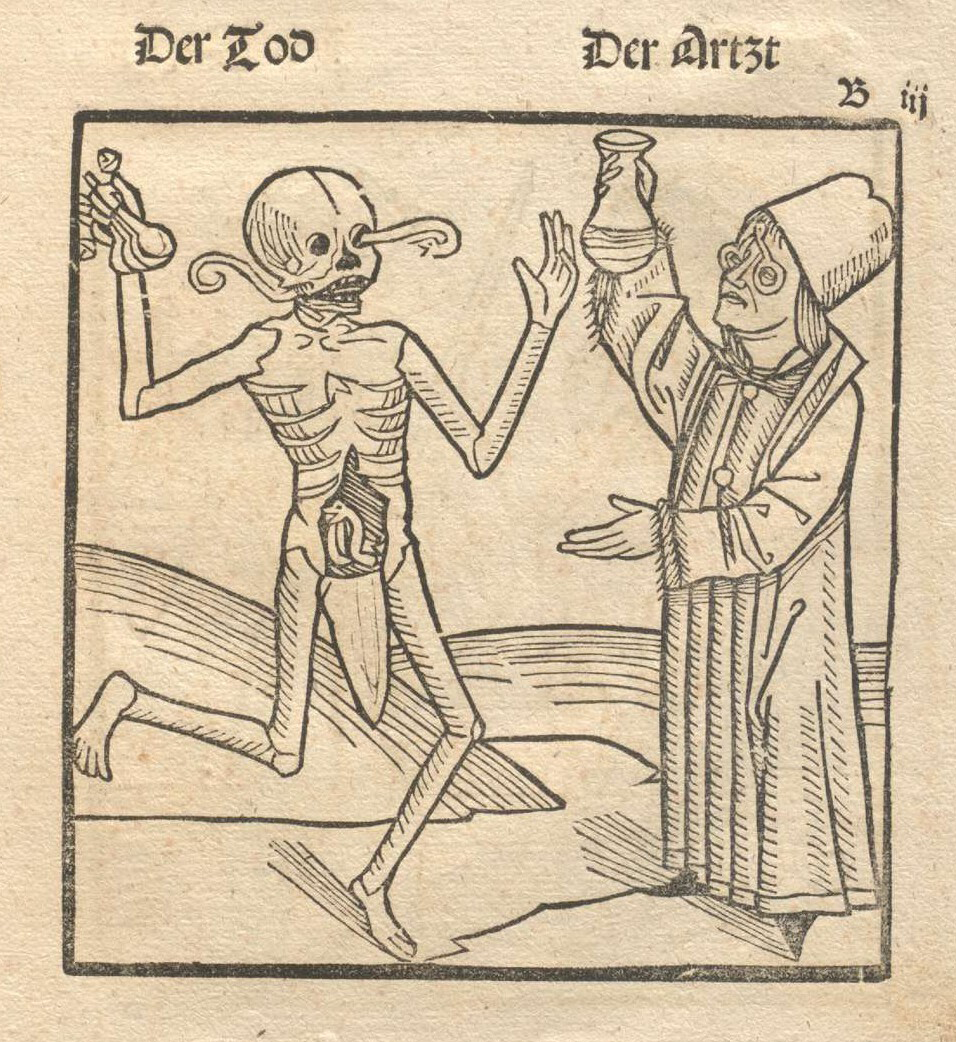

Труп, как область, в которой живое присутствие может увидеть самую близкую себе возможность — собственную смерть, выполняет функцию особого рода memento mori, напоминая присутствию о его конечности. Итак, теперь мы видим, что исследование Хайдеггером мертвого тела больше связано с экзистенциальным отношением присутствия к собственной смерти, чем с

Итак, даже если мы откажемся от поспешных солипсических выводов, которые заключают, что присутствие сталкивается в мире только со знаками, указывающими лишь на него самого (обвинение, категорически отрицаемое Хайдеггером, ведь главной целью «Бытия и времени» является такая аналитика жизни, которая смогла бы избежать подобных субъективизмов), все равно данное объяснение нашего отношения к мертвым кажется жутко упрощенным. Неужели весь ужас от вида мертвеца состоит лишь в реакции на возможность нашей собственной смерти? Неужели только этим ограничивается весь опыт, и в сущности мертвого тела нет ничего особенного, что фундаментально отличало бы его от других тел-вещей? Более того, правда ли, что мы реагируем на гниющий плод, Веселого Роджера или на любое другое memento mori так же как и на мертвое тело другого? Для того чтобы ответить на эти вопросы, прислушаемся к тезису, с которого началась феноменология, и вернемся «назад к самим вещам».

К феноменологии мертвого тела

Возьмем, к примеру, недавние споры в СМИ насчет моральности транслирования и публикаций фотографий мертвых лидеров и солдат террористических группировок. Вспомним публикацию изображений мертвого тела Абу Мусаба аз-Заркави, одного из лидеров «Аль-Каиды», вызвавшие широкий общественный резонанс даже в тех странах и организациях, которые желали его смерти. На ум также приходит попавшее в массмедиа видео казни Саддама Хуссейна позднее в том же году. Кроме того, следует упомянуть изданный в 2001 году мораторий Пентагона на освещение в СМИ репатриации останков погибших американских солдат.

Хоть мы и можем увидеть в подобного рода примерах следы политического маневрирования или пропагандирования, чем они скорее всего и есть, они в то же время свидетельствуют о

Что мы видим из вышеприведенных примеров, так это то что вовсе не политическая мотивация, стоящая за распространением этих изображений, и не содержащееся в них напоминание о возможности смерти пугает нас, а наличие тела. Мертвое тело, как показывает наша реакция, обладает особым видом материальности, требующей хоть капельку уважения и благопристойности, которых другие вещи — упавший памятник или крылатая ракета — не заслуживают, пусть даже они и могут напоминать о непосредственной возможности смерти.

Интересующую нас феноменальную ценность трупа также можно наблюдать в банальности операций с недвижимостью. Хорошо известный факт, что цена дома, в котором кто-то умер, резко падает — необычное явление, учитывая, что тело убирается из дома так же легко, как и мебель предыдущего жильца. И все же мы остаемся убеждены, что от наличия мертвого тела так просто не избавиться, будто остается нестираемый никакими моющими средствами след. И так дом, в котором кто-то умер, может пустовать годами, оставаясь предметом удивления и страха для местных детей и основным действующим лицом кошмаров и домыслов о привидениях. Почему это происходит? Дело просто в том, что, как утверждал бы Хайдеггер, дом выступает в качестве напоминания смерти? Если бы это было так, церковь, в которой состоялась поминальная служба, или приспущенный флаг, развевающийся над местным отделением почты, в память об умерших обладали бы той же феноменальной силой, что и труп, но этого не происходит. В таком доме есть что-то особенное, чего нет в церкви и на почте, а именно непосредственная близость с телом умершего. Теперь мы видим, что наш страх спать в доме или на кровати, в которых кто-то умер, не объясняется попросту их напоминанием о смерти. Сначала нам нужно снова признать ту обворожительную силу мертвого тела, которая выходит далеко за рамки своего символического значения. Грубо говоря, в мертвом теле есть что-то пугающее, и никто не хочет жить в том доме или спать в той кровати, где оно однажды пребывало.

Из этого примера мы можем сделать вывод, что мертвое тело, по всей видимости, исполняет роль не столько знака, обозначающего возможность смерти, сколько роль самого референта знака; в этом случае дом, напоминающий о том, что в нем пребывало. Именно о мертвом теле мы не хотим думать, а не о возможном общественном посыле, которое оно несет. Так же и в спорах насчет публикаций изображений мертвых: нас тревожит не факт смерти людей или то, что еще многие другие, включая нас самих, могут умереть подобным образом (кадры ковровых бомбардировок городов, очевидно, дают нам это понять), а прямое столкновение с самим телом.

Бесспорно, нельзя отрицать, что труп напоминает о нашей собственной смерти. Но это напоминание является лишь частью того, что нас так пугает в наличии трупа, потому мы и реагируем на него иначе, чем на такие memento mori, как могильный камень или даже диагноз ракового заболевания. Они, хоть и могут вызывать страх и неприязнь, не пугают нас так же как мертвое тело. Мы подошли к тому, что в явленности мертвого тела есть та уникальность, которую мы не можем упустить из виду и которая, кроме того, дополняет нашу обеспокоенность наступлением собственной смерти.

Страх перед мертвым телом другого состоит в том, что тело больше не живет тихо и скрытно, как бы за кулисами взаимодействия с другим, а повелевает центром нашего внимания

В качестве заключительного примера рассмотрим ныне вездесущие разного рода слэшеры и фильмы про зомби, которые, по крайней мере отчасти, извлекают свою способность пугать из трупов самих по себе, будь то ходячих полусгнивших или просто лежащих на земле в плачевном состоянии. По сути именно этот элемент — наличие мертвого тела — делает фильмы ужасов «ужасающими». А элемент неожиданности, который перекочевал в них из

Из всех вышеприведенных примеров мы понимаем, что в самой сущности мертвого тела, похоже, есть что-то особенное, наделяющее его определенной властью над нами, которой нет у других memento mori. Мертвые тела кажутся нам жуткими. Они вызывают мурашки по коже и отталкивают нас. В этом смысле они по-настоящему жуткие объекты. Их исключительную «образцовость» жуткого признал Фрейд в своей уже ставшей классической работе на эту тему.

«Самым жутким, — пишет Фрейд, — кажется многим людям то, что связано со смертью, покойниками, с возвращением мертвых, с духами и с привидениями», а также жуткими являются «оторванные члены, отрубленная голова, отделенная от плеча рука». Фрейд также отмечает то, как жуткость мертвого тела часто переносится на другие объекты, с которыми оно вступило в контакт: «Некоторые современные языки наше выражение “жуткий дом” могут передать не иначе как с помощью описания “дом, в котором нечисто”». Этому жуткому, которое мы чувствуем в рядом находящемся мертвом теле, Фрейд дает следующее определение: «та разновидность пугающего, которая имеет начало в давно известном, в издавна привычном». В его представлении чувство жуткого является реакцией человека на новое появление или проявление того, что воспринимается как должное и тихо существует на фоне наших мыслей и действий. Иными словами, эта реакция вызывается проявлением того, что обычно служит горизонтом жизни и взаимодействий человека: горизонт как бы занимает центральное место. Таким образом, Фрейд, цитируя Шеллинга, подходит к такому определению: «жуткое — это нечто, что должно было бы оставаться в скрытом виде, но проявилось». Отсюда и оценка мертвого тела в качестве исключительно жуткого объекта. Тело, воспринимаемое как нечто, делающее возможным жизнь и существование, как правило скрытно бытует в тени всего, что мы видим и делаем, выходя на свет лишь в моменты нужды, т.е. когда мы больны или голодны. В мертвом теле, однако, нам представляется образ вышедшего на передний план тела. Страх перед мертвым телом другого состоит в том, что тело больше не живет тихо и скрытно, как бы за кулисами взаимодействия с другим, а повелевает центром нашего внимания. В мертвом теле другого мы сталкиваемся со страшной подавляющей действительностью материальности тела. Своим проявлением в смерти тело овладевает интенциональностью нашего сознания и тем самым «оно относится к тому, что вызывает испуг, страх или ужас».

Теперь мы нашли, что искали. Мертвое тело, как исключительно жуткий объект, пробуждает внутри нас некого рода ужас. Действительно, мертвое тело представляется нам определенным объектом ужаса: неожиданное перевоплощение, заставляющее нас принимать во внимание то, что обычно «имеется» (здесь мы ссылаемся на Хайдеггера и его формулировку бытия как «имеющегося»). Именно по этой причине мертвые так неприятны для нас. Но что значит наделение такой силой мертвого тела? Что значит определять его как объект ужаса?

Объект ужаса?

Вспомним сколько усилий в «Бытии и времени» прилагает Хайдеггер, чтобы различить страх (Furcht) от того, что он называет ужасом (Angst). Страх, по словам Хайдеггера, — это всегда страх перед

Отличительная черта человеческого существования — это свобода — возвышение присутствия над бездной возможностей. «Человеческое бытие, — пишет Хайдеггер, — означает: выдвинутость в Ничто». Эта радикальная свобода, как способность определить каким образом наше бытие раскроет себя через мириады возможностей, является одним из самых фундаментальных путей различения человеческого существования от других форм существования. Эта свобода суть бытие нашего способа бытия, если можно так выразиться. Однако той платой за радикальную свободу и неопределенность оказывается ужас. «Теснящее есть не то или это, но также не все наличное вместе как сумма, а возможность подручного вообще, т.е. сам мир». Тяжесть существования — бремя, интуитивно понятое в ужасе — не сводится к человеческой конечности (неизбежность смерти) или к

Теперь нам становится ясно, как утверждения Хайдеггера о сущности ужаса так примечательно соотносятся с тем, что мы феноменологически открыли в воздействии на нас вида мертвого тела и, более того, нашли этому подтверждение в психоаналитическом анализе специфики жуткого. Мертвое тело, как исключительно жуткий объект, который обманывает наши ожидания, представляя и раскрывая нечто, что все это время незаметно позволяло нам существовать, пробуждает не просто страх, а ужас в наблюдателе.

Мертвое тело настолько феноменально отлично от других тел-вещей, что четкие разграничения между единичным сущим и бытием попросту исчезают, позволяя телу быть объектом ужаса

Разумеется, что отождествление мертвого тела с объектом ужаса тут же создает проблему для ортодоксального хайдеггерианца: как может единичный объект представлять собой неопределенную сущность бытия вообще, которое и есть единственным источником подлинного ужаса? Перед нами куда больше чем проблема интерпретации Хайдеггера — сам этот вопрос является некой логической головоломкой для феноменологического сообщества в целом. Ведь как возможно то, что единичное конечное сущее может явить бесконечную сущность бытия вообще, и тем самым являясь источником ужаса, а не просто страха? Как может нечто на первый взгляд феноменально малое — конкретное единичное тело — преодолевать явленность и содержать в себе бытие сущего как такового — Ничто? Безусловно, это довольно серьезная проблема. Теперь нас так не удивляет стремление Хайдеггера свести статус трупа к простому телу, к возможному объекту страха, вместо того, чтобы признать в мертвом теле нечто, пробуждающее глубокий ужас. Если мы хотим оставаться верны полученным результатам нашего краткого феноменологического анализа, то мы должны разобраться с этими вопросами.

Может показаться, что нам на выбор осталось два варианта: либо мы отрицаем достоверность нашего исследования и отказываемся от всего того, что мы открыли в феноменальном своеобразии мертвого тела, как объекта ужаса, тем самым оставаясь верным утверждению Хайдеггера, признавая, что труп в феноменальном плане не отличается от других тел-вещей и, таким образом, может быть лишь объектом страха; либо мы продолжим следовать нашей интуиции, которая подсказывает, что мертвое тело отлично от другого сущего своей способностью пробуждать чувства ужаса и жути, отходя в этой связи от тех расписанных Хайдеггером границ сущего. Если мы пойдем вторым путем, тогда нам придется сделать еще один выбор: или уйти от хайдеггеровского анализа феноменологической разницы между страхом и ужасом; или, что более интригующее, критически проанализировать знаменитое онтологическое разделение между бытием и сущим, что, как мы далее увидим, уже было сделано хотя бы отчасти Эммануэлем Левинасом.

Но если мы выберем первый вариант, нам

Мы не собираемся быть апологетами Хайдеггера и не будем пытаться смешивать в кучу разные элементы его мысли, чтобы закрыть их от возможной критики, особенно когда существует гораздо более простое решение в том утверждении, что мертвое тело настолько феноменально отлично от других тел-вещей, что четкие разграничения между единичным сущим и бытием попросту исчезают, позволяя телу быть объектом ужаса. Если, конечно же, мы пойдем этим путем, то проблема никуда не денется, ведь мы, как отмечалось, должны еще найти ответ на вопрос: как единичная вещь, такая как мертвое тело, может выражать что-то выходящее за пределы ее феноменальной явленности, как, к примеру, бесконечную сущность бытия. К счастью, как упоминалось выше, Эммануэль Левинас уже выявил и рассмотрел аналогичную проблему в своих работах.

Левинас и «феноменология» лица

На протяжении всего своего периода работы, особенно в ранней «Тотальности и бесконечном», Левинас стремился феноменологически определить загадочный феномен лица другого. Согласно французскому философу, лицо другого не представляет собой ни объект познания, ни простую вещь, так как «лицо, все еще оставаясь вещью среди вещей, разрушает, однако, ограничивающую его форму». Поэтому в то время как другие объекты (тело-вещи) полностью исчерпываются в своем проявлении, не скрывая ничего за своей объективностью, «лицо же есть живое присутствие, оно — выражение» и показывает гораздо больше того, что можно воспринять чувствами в его форме. Лицо Другого, таким образом, отлично от других объектов, заявляет Левинас в том, что «лицо Другого постоянно разрушает и превосходит предъявляемый мне пластический образ, выходит за его пределы, разрушая и адекватную идею, соразмерную моим представлениям и собственному ideatum. Оно проявляется не через эти качества, а καθαυτο (само по себе). Оно выражает себя». С учетом того, как лицо проявляет себя, то, что оно представляет, по всей видимости, выходит за рамки своего объективного представления — невозможная, казалось бы, формулировка. Лицо как таковое никогда не может быть сведено к своей объективности, но напротив, в нем должно признаваться «освобождение от всей объективности», как бы разрыв в феноменальном поле. Согласно Левинасу, представляя более того, что позволяет формальная объективность, феномен лица знаменует, в некотором смысле, «крах самой феноменальности». Лицо, покидая рамки собственного представления, выражает тот факт, что реальность не может быть исчерпана феноменологическим исследованием и то, что нечто находится за гранью того, что оно представляет, за гранью того, чем оно есть. По существу, для Левинаса лицо является следом того, что лежит за пределами всего представления и бытия, что он назвал, вооружившись языком Платона, благим «запредельем», или «иначе, чем бытием».

По причине того, что «присутствуя, лицо отказывается быть содержанием» и как таковое оно «останавливает ход тотализации» путем феноменологического исследования и «ускользает от моих притязаний», сопротивляясь как логическому, так и объективному пониманию, Левинас сравнивает явленность лица со знаменитой идеей бесконечного, представленной Декартом в его третьем размышлении. «Идея бесконечного, бесконечно большего в меньшем, — утверждает Левинас, — конкретно осуществляется в виде отношения к лицу».

Сигнализируя о разрыве внутри рационального или феноменального поля, такие феномены, как лицо и идея бесконечного нарушают наше повседневное взаимодействие с миром и «мое исполненное радости владение миром ставится под вопрос», принуждая считаться с этическими требованиями блага

Следуя за анализом Декарта в «Размышлениях», Левинас обнаруживает, что «идею бесконечного отличает то, что ее ideatum непременно превосходит свою идею». Но что Левинас находит интересным в данном отрывке, так это то, что он нам открывает о сущности субъективности. По тому как ее ideatum, т.е. содержание ее идеи, превосходит саму идею, «идея бесконечности для меня не является объектом», она не может быть полностью схвачена в разуме. «Бесконечное не может быть тематизировано, и различение [размышления и интуиции] не дает к нему доступа». Как раз наоборот: идея бесконечного выражает саму точку, в которой мышление пропускает то, что находится за его пределами и рассыпается перед лицом абсурда. В связи с этим тот факт, что мы обладаем идеей бесконечного, идеей, не поддающейся идеации, и тем самым являемся способными помыслить то, что по определению не может быть помыслено, указывает на брешь внутри рациональности. Для Левинаса это означает то, что нашу рациональность нельзя ни изолировать, ни понимать как самодостаточную систему. Напротив, идея бесконечного выражает присутствие некой трансцендентности внутри человеческой субъективности — некой неразрывной связи внутри с

И вот в чем загвоздка для Левинаса: сигнализируя о разрыве внутри рационального или феноменального поля, такие феномены, как лицо и идея бесконечного нарушают наше повседневное взаимодействие с миром и «мое исполненное радости владение миром ставится под вопрос», принуждая считаться с этическими требованиями блага. Именно эта способность лица представлять нам этическую возможность и интересует Левинаса прежде всего в феномене лица и идее бесконечного. Но нас здесь интересует не этика Левинаса, а то, каким образом его феноменологические описания лица порывают с некоторыми из основополагающих заявлений, сделанных о представлении сущего в ранней феноменологии Хайдеггера. Принимая во внимание сущее, или объект, который представляет не что иное, как простое тело-вещь — т.е. феноменологически детализируя представление сущего, которое некоторым образом являет собой окно в то, что бесконечно лежит за пределами своей явленности и бытия — Левинас предоставляет тот путь, следуя по которому мы можем сохранить феноменологическое бытие мертвого трупа и в то же время признавая его странную силу пробуждать тот ужас, описываемый Хайдеггером, как тот, который возникает перед Ничто как таковым.

Труп как лицо?

Возможно, мы могли бы сказать, в соответствии с утверждениями Левинаса о лице, что труп неким образом феноменально представляет больше, чем он собой как бы являет — неся в своей феноменологической явленности след того, что лежит за ней. В этом смысле, в мертвом теле, подобно лицу, может быть прочитан разрыв феноменального поля, действующий как окно в запредельное, в Бытие сущего. Быть может, именно поэтому оно пробуждает ужас в наблюдателе — мертвое тело является следом горизонтности сущего, т.е. следом Ничто.

Безусловно, мы должны тут же уловить тонкости данного заявления: если лицо в понимании Левинаса сигнализирует о разрыве в феноменальном мире, в котором благое «запредельное бытие» сияет и, таким образом, пробуждает этику и действует в качестве объекта желания, то мертвое тело, напротив, должно быть понято как объект ужаса, выражающий разрыв в феноменальном мире, в котором Бытие в целом, о чем подробно писал Хайдеггер, проявляется. В таком понимании мы можем учесть разницу между этической предельностью, вдохновленной лицом, и ужасом, пробужденным мертвым телом. Исходя из этого основополагающего различия, мы не будем спешить с выводами и заявлять, что лицо Другого и феномен мертвого тела являются феноменами-близнецами. Совсем наоборот, они, судя по всему, выражают практически противоположные феномены, каждый из которых указывает за пределы себя и в противоположном направлении от другого. Тем не менее применяя феноменологию лица, разработанную Левинасом, мы находим способ обращения с феноменальной спецификой трупа как объекта ужаса.

Похоже, языком Левинаса мы могли бы сказать, что в мертвом теле мы улавливаем проблеск «лица» Бытия, т.е. того, что лежит за всякой конкретной феноменальной явленностью. Или, пожалуй, мы могли бы расширить эту мысль и заявить, что в то время как живое лицо представляет не что иное, как бытие к благому, что выражается в идее бесконечного, мертвое лицо трупа является, подобным запредельным образом, лишь направлением к Бытию в целом, к тому, что Левинас называет «il y a», или дурной бесконечностью.

Очевидно, что есть множество возможных направлений, по которым мы можем увести сделанные выводы. Однако, чтобы исследовать их в полной мере потребуется куда больше места, чем мы сейчас имеем, и это бы потребовало гораздо более подробного разъяснения соответствующих положений Левинаса и Хайдеггера, особенно в части того, что касается их анализа сущности Бытия и бесконечного. Пускай будет достаточным сделать здесь куда более скромное предположение, а именно то, что, судя по всему, существуют определенные феноменальные реальности, подобные мертвому телу, которые выделяются из ряда другого сущего и как таковые нарушают границы, расположенные внутри хайдеггерианской аналитики, что позволяет нам учитывать богатое множество феноменов, являющихся частью человеческого опыта и которые, в противоположность интуициям Хайдеггера, выпадают за грань обыденного мира тел-вещей в жуткий мир запредельного. Более того, предположим, что детальным рассмотрением подобных феноменов мы открываем новый путь понимания критического подхода к хайдеггерианской аналитике, который был осуществлен Левинасом. Длительное время считавшийся реакцией только на явную нехватку этических соображений в феноменологии Хайдеггера, как мы можем увидеть из исследования выше, критика Левинаса затрагивает больший круг проблем, чем обычно признавали. Действительно, в свете того, что мы здесь увидели, можно утверждать, что, хоть и этическая критика Хайдеггера Левинасом является определенно центральной в работах последнего, бьющееся сердце данной критики лежит в различном понимании онтологических отличий и подходе к сущности феноменальности как таковой. Для Левинаса такие жутко поразительные феномены, как мертвое тело или лицо, вскрывают противоречие в сущностно важном для системы Хайдеггера различии, создавая новое возможное понимание природы сущего не как скрывающего и затмевающего свой горизонт, но как окна в него.

Перевел Богдан Сенин