«Новосибирск интереснее, чем может на первый взгляд показаться»

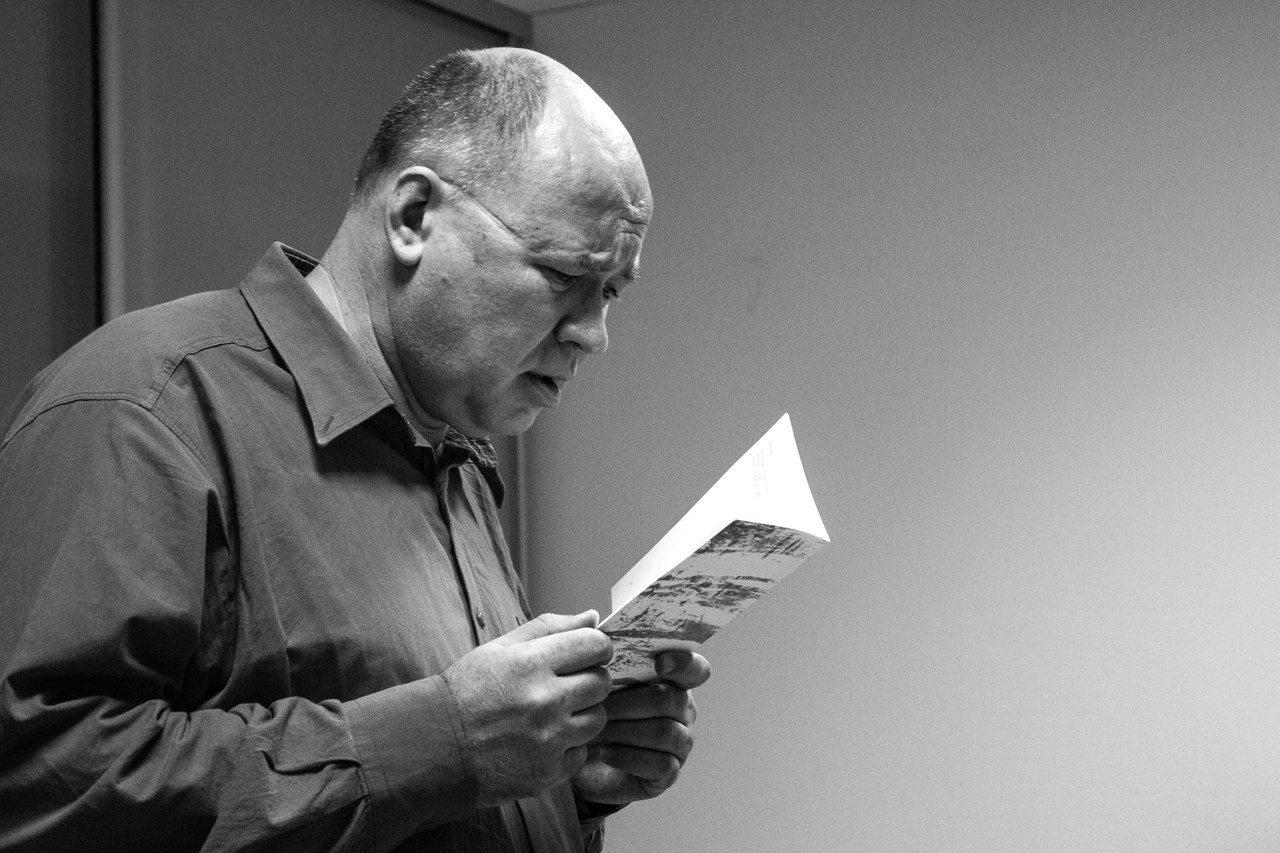

У Андрея Щетникова много «имëн». Он один из инициаторов образовательного проекта «Школа Пифагора», Новосибирского турнира математических боëв, Сибирского турнира юных физиков. Автор экспериментальных учебников «Геометрия 7–11», «Высшая математика для юных физиков». Участник проекта GetAClass, в котором занимается подготовкой учебных видеороликов по физике и математике. Переводчик как научной литературы, так и поэзии, издатель, автор ряда поэтических книг. Я приехал на улицу Тенистую, чтобы поговорить с ним о литературе и Новосибирске, чтобы понять, как он видит нынешнюю ситуацию.

— Искусство — это прежде всего эстетическое воздействие, потрясение красотой. Так ли это?

— Ну да (смеëтся). Во всяком случае, это для меня значимо. Может, кто-то другой отвечает по-другому (мы же не даëм каких-то универсальных определений, правда?) но, во всяком случае, эта сторона присутствует и достаточно сильно.

— Следующий вопрос: наука и поэзия… Как увязаны они в этом мире или как они разграничены в нëм?

— Для меня лично? Где-то эта связь есть, может быть, не напрямую. Во всяком случае, я в научных занятиях много переводил с древнегреческого. И, когда занимаешься Проклом, переводишь, как будто это художественное произведение: работаешь с риторикой, взвешиваешь слова. Я не уверен, что все переводчики работают именно таким образом: предложение так, сяк, пробуешь, щупаешь его. Я думаю, что это опыт поэзии сказывается в научной работе. Впрочем, это специфическая область, это переводы, что там, что там. Совсем другое и важное — это когда в моих научных занятиях случается озарение, мгновенное. Причëм обычно это происходит не когда я сижу за письменным столом. Я вообще за ним не так часто сижу, я хожу. Очень часто это случалось, когда на лыжах я катился, где угодно. И в этот момент оно само из тебя вылетает. Конечно, ты над этим думал, задавал себе вопросы, но картинка возникает практически мгновенно, и она яркая такая. И стихи я пишу примерно так же: важен этот первый момент, буквально несколько секунд, когда оно вспыхивает. И нужно тут дальше ухватиться (смеëтся). Это не наука и поэзия как предметы, а то, как я в них проецируюсь, и то, почему мне это интересно. Да, кстати, много тестов сейчас в интернете, и я прошëл один, — в фейсбуке, вконтакте, не помню — отвечал про свои человеческие качества, причëм вопросы не были прямыми, и на первое место по итогу поставили мои эстетические предпочтения, на второе — познавательные, всë остальное где-то там дальше оказалось. Я посмотрел, сказал: да, наверное это правда.

— Как, собственно говоря, произошло увлечение написанием стихов?

— Серëж, я не писал вообще… Можно здесь уже длинно рассказывать? Давайте длинно попробуем. То есть я читал, конечно, много и беспорядочно, как водится, вообще был такой читающий мальчик, но мне в голову никогда не приходило писать стихи. Абсолютно никаких попыток, даже вот (показывает ноготь большого пальца) ни на столечко. Первое стихотворение я услышал, — буквально услышал — когда мне было 25 или 26…

— К тому времени многие бросают писать…

— Да. Я шëл по улице. Я помню, где я шëл: я шëл по Советской, мимо областной библиотеки, и это меня так поразило, что я всë запомнил. Это были две строфы такие: верлибр, ритмизованный, я услышал его практически мгновенно, осталось только его выучить (смеëтся). Это так странно было. Тогда ещë какое-то количество стихов написалось, не очень большое, и раз — отрубило на несколько лет. Конечно, оно разное там было. Что-то было выстроено, что-то вот так услышано…

— Тогда сразу такой вопрос: а вы что-то с этим делали? Подумали, что надо в журнал это отнести или, может, что надо развиваться? Посещали ли ЛИТО какое-то?

— Мне в голову ничего такого не приходило. Я оценил, что получилось неплохо (смеëтся). Какие-то связи, какое-то общение — это уже в районе двухтысячных: у Назанского в картинной галерее было некое сборище по пятницам, раз в месяц вроде. Новосибирский народ собирался, а как я туда попал, уже и не помню… Люди разные были, интересные. Я

— Я знаю, что вы на одном из первых фестивалей верлибра были в Москве…

— Это другая история, это не фестиваль верлибра. Это и сейчас в Москве идëт: биеннале поэтов. Там

— Расскажите немного про «Кто zdes'?».

— В эту же пору — в районе двухтысячных — мы с Игорем Лощиловым редактировали этот журнал. Вышло 4 номера. Пятый был готов, но у нашего издателя Вадика Прусакова дальше что-то случилось. Он был управляющим типографии в

— Когда вы рассказывали про «Кто zdes'?» в ГПНТБ на круглом столе про неформальную литературу, то упомянули, что Лощилов сразу дал установку, что издание выпускают профессионалы.

— Жëстко, да. То есть один раз к нам пристали, Игорь сразу так припечатал… Он молодец. Он профессионал, конечно, и есть, что тут сказать.

— А были ли у вас ориентиры на

— У нас была картинка совершенно определëнная: мы будем издавать то, что нам самим очень хочется издать. Хотя бы одному из нас. Когда совпадает — хорошо, но необязательно. То, что вот прямо хочется издать и показать другим. То есть зачем ты издаешь? Чтобы другие тоже увидели. Вадик иногда нам что-то подсовывал, иногда мы были против вдвоëм (смеëтся). Вадик немножко обижался, но говорил: ладно, вы редакторы. Мы сразу себе так представляли: 40% будет Новосибирск, 30% — Россия, и остальные 30% — вообще весь мир. У Игоря связи были шире, чем у меня, конечно. Но и у меня какие-то связи стали появляться. Но прежде всего этот журнал должен был нравиться нам. По-настоящему, никакой конъюнктуры, он делался не для коммерции, ни для чего такого.

— А как это распространялось?

— Да как попало (смеëтся). Были литературные вечера. Какое-то количество экземпляров отправлялось автору и там

— Как вы вообще познакомились с Лощиловым, с Минияровым?

— Надо думать, там, у Назанского. Самое яркое впечатление тогдашнее — это как Витя Iванiв читал «Собутыльника сомнамбулы». Вот это я запомнил. Такой мальчик вышел, а тут эти разные сидят, которые… Каждый сам себя любит! (смеëтся) А я в ту пору уже занимался издательскими делами и сразу сказал, что хочу это издать.

— Вы начали заниматься самиздатом, а вот к

— Сергей, у меня работа всякая другая, она не такая, что еë оставишь. И так разные занятия бывают иногда ей в ущерб, а она у меня интересная…

— Поэтические кумиры у вас были?

— Это просто: Пушкин прежде всего. Когда я начинал, я

— Почему отошла?

— Я не знаю. Ну вот почему она отошла: вот перевожу я Гэри Снайдера. Она у него играет роль чего-то шуточного, песни иногда он пишет, но это тоже песни такие своеобразные: с сыном он по лесу ходил, напевали что-то на

— Про Пушкина понятно, а кто в плане верлибра влияние оказал: Айги, Бурич или, может быть, Драгомощенко?

— Здесь, скорее всего, — чтение зарубежной поэзии. Дело в том, что у моего товарища Димы Алексеева из параллельного «В» класса было несколько книжек, которые меня сильно тогда поразили. Меня именно как читателя: я не писал тогда ничего ещë. Я помню этот синий том «Американская поэзия в русских переводах», билингва. И ещë такой был томик Ояра Вацетиса издательства «Радуга». Или, например, когда Градский в восемьдесят четвëртом году записал «Саму жизнь» на стихи Элюара. Такие впечатления очень сильные. Я не то чтобы сознательно выбрал, но оно так получается.

— Есть такое высказывание о поэзии: «Хватит выражать, надо преображать!» Согласны ли вы и относится ли это к изданию книг?

— Это очень большой замах, и я не знаю кто набирался наглости так о себе думать. Вот Александр Сергеевич, небось, не набирался, сдаëтся мне (смеëтся). Может, Брюсов так о себе думал, что он всë соберëт и так выстроит. Выразить бы точно — это я сейчас о себе. Так, чтобы ты понял, что то, что у тебя получилось, схватывает так, как ты хотел, — это уже очень много. Если это ещë окажется кому-то нужным… Во всяком случае для какого-то круга то, что ты сделал, оказалось важным, хотя это вопрос, который меня сегодня сильно заботит, не то чтобы напрямую… Стихов очень много, они очень разные, мы друг друга часто не понимаем, это естественно. Претензии на то, что ты скажешь что-то такое, что окажется важным всем, — это очень абстрактно. Скорее, важно найти тех, для кого важно то, что ты сумел увидеть, потому что разные люди ищут в поэзии совершенно разного. А если вернуться к предыдущему вопросу, то не только один Пушкин, конечно: вон у меня сколько Сапгира стоит на полках, так что… Из современников старших… Разные люди. Я вот Полещука уже называл. Меня это удивляет (я сам чаще всего не понимаю почему это вдруг оказывается таким важным), потому что мой список русской поэзии — это Сапгир, это Всеволод Некрасов. С другой стороны, это Сергей Тимофеев, совсем другой поэт. Среди верлибристов это Тимофеев и Полещук. Я у них вижу «свою» картину. Это такая поэзия, через которую я начинаю очень сильно ощущать мир. И это то, что меня привлекает, как будто ты обретаешь какие-то дополнительные органы чувств. По-моему, то, что я сейчас сказал… Я так раньше не думал, но, по-моему, это выражает то, что я в стихах ищу. Эстетическое в первоначальном смысле слова. «Эстесис» — собственно чувства, эти наши пять чувств в древнегреческом. Ну вот мы расширяем наши чувственные способности, и искусство — это очень сильный «расширитель»…

— А как вы в таком случае относитесь к поэзии без авторства? Вот у вас «Русская поэтическая речь» лежит…

— Ну какая же она без авторства? Это в своëм роде эксперимент. Кальпиди любит провоцировать своими высказываниями и действиями, но какая же она безавторская? Во-первых, то, что привлекает, — это очень сильно авторское, потому что разное. Некоторые пишут, что-то в духе «мне показалось, что тут всë на одно лицо», но это настолько неправда… Я на встрече с Мариной Волковой говорил, что я не в состоянии, конечно, всë прочитать, потому что мой организм сопротивляется, но я вижу, что очень много разного. И много интересного, наверное, гораздо больше, чем я способен увидеть. Сегодня с Андреем Сен-Сеньковым переписывались по поводу переводов Чарльза Буковски, — мы оба его переводим — он говорит: слушай, как так получается, ты выбираешь такие стихи, мимо которых я вообще пролетаю. Я говорю: ну это интересно, что мы разные люди, а не одинаковые. Мир вокруг огромен, мир поэзии тоже огромен, и мы все вместе, таким образом, в этом мире живëм по-разному. И это хорошо.

— Вы говорили, что начали писать стихи, а потом на несколько лет замолчали. А почему вернулись к стихам? Как это произошло?

— Серëж, откуда я знаю? Бац — это первый раз, три года потом перерыв. Потом снова раз — десяток там стихотворений. Снова несколько лет перерыв. Потом была эпоха, когда много форм очень разных пробовал, и снова свернулось. Потом было время книжки «Диван Мирзы Галиба». Вот мне Женя Минияров говорит: ну слушай, такое ощущение, что человек, который писал «Диван…», и человек, который пишет то, что ты сейчас пишешь, — это просто два разных человека. То есть там, в «Диване…» всë собралось, я после него почти не писал: так, пара стихотворений в год в течение десяти лет, не более. Развитые способности не уходят совсем на дно, они где-то булькают (смеëтся). А сейчас вот за эти полтора года такое количество написано, что пора прекращать… (смеëтся).

— Про количество написанного. Перфекционизм свойственен вообще Андрею Щетникову? Если бы он составлял «Избранное», много бы похерил?

— К тому, что давно написано, относишься строже, конечно. К тому, что недавно, пока ещë нет критериев, таких, что отстранишься и… Но, впрочем, из того, что сейчас пишется, какую-то часть я удаляю безвозвратно. Вот оно вроде как-то зафиксировано, на компьютере набрал, потом через месяц (делает решительный жест) стëр. За последние полтора года — три книжки по восемьдесят страниц и ещë «Карта памяти», которая стоит немножко особняком. Это как-то связано с тем, чем занимается Юрий Андрухович. У него есть такая проза, «Лексикон iнтимных мiст», а «мiсто» по-украински — это город. Вот он приезжает в Рим, но он описывает не Рим, а

— А прозу вы никогда не писали, не пробовали? Сценарий к фильму?

— Мне сценариев по работе более чем хватает (смеëтся). Длинную такую, настоящую, рассказ или больше — нет, никогда, я лирик…

— Какую музыку вы слушаете? Она вообще влияет на вас?

— В меня классики много загружено, хотя я еë сейчас слушаю гораздо меньше. Но это мои интересы: ещë школьные и студенческие, сестра в консерватории училась. Мой большой интерес — это испанский язык и латиноамериканская музыка. Я довольно хорошо еë представляю — самую разную — и очень люблю. Есть такая группа Los Bunkers, это такие чилийские последователи Beatles, очень душевные молодые ребята. Этот мир — чилийский, бразильский, кубинский — мне сильно интересен… Дольского я очень люблю. На мой взгляд, он очень большой поэт, но специфический. На бумаге он многое теряет, но, когда он с гитарой, это именно поэзия, которая слита с музыкой. Как-то даже хотел статью написать о его звукописи, но не взялся, а она там такая отточенная…

— А вообще как часто вы пишете статьи и критические заметки о поэзии?

— Очень редко. И очень коротко. Может, надо бы больше, но я, наверное, так устал писать другие большие тексты… Кстати, и по научным текстам я тоже, так сказать, в отгуле. Ничего не пишу, не делаю, так, размышляю помаленьку. Нужно сделать несколько статей (я бы даже сказал — основополагающих), но я

— Вопрос про «Артель „Напрасный труд“». Чьи книги были первыми?

— Из первых книжек изданных… Я уже не помню, как это случилось… Одним из первых был Минияров (ищет в шкафу). Сейчас посмотрим, какой здесь год стоит. Девяносто восьмой, это одна из

— А вы любите открывать какое-то новое имя в новосибирской поэзии или это не так принципиально?

— Новым именем, конечно, для меня была Лена Хлëсткина, и я издал три еë книжки. Но Лена в

— Замечательно. Если вернуться к Андрею Щетникову… Из какого сора растут ваши стихи?

— Это несложный вопрос, но ответственный (смеëтся). Нет, это непростой вопрос, но, по крайней мере, это то, о чëм сам думаешь (пауза). Это тема, которая меня интересовала, по-видимому, всегда. Не только стихи, что угодно… Из чего оно появляется? То есть откуда появляется то, что ты сейчас говоришь, кто в тебе говорит? Ты же произносишь эти слова, но ты же не думаешь, прежде чем сказать, ты говоришь прямо сейчас. И стихи. Их начало тоже не лежит… Нет чего-то, что ему предшествует. Есть некоторый сгусток, я не скажу — точка, потому что это, конечно, не точка, но некая такая связка, сгусток некоей первоматерии, которая была в первоначальном состоянии, а потом в

— Я помню вашу фразу во время встреч в ГПНТБ, дословно привести не могу, но звучала она примерно так: когда я пишу, всë время сравниваю себя с крупным мировым сообществом — как это было сделано до меня, как это вообще сделано, а кто этим ещë занимается…

— Я такое говорил? Наглый какой (смеëтся).

— Да, было дело. И вот меня масштаб именно интересует. Есть какие-то певцы местных долин, у

— Я не очень опять понимаю, я могу по-разному отвечать, это означает, что я вопрос по-разному понял, поэтому опять лучше поговорить немножко…

— Соотношение себя и своей поэзии на уровне школ, наверное, если утрировать.

— Школы меня вообще не интересуют, меня люди интересуют. Конкретные. Может быть, существует школа Сибирской поэзии, но это не то, с помощью чего я понимаю. Разные люди по-разному понимание своë выстраивают, кому-то надо видеть так. У меня по-другому устроено совсем. Я сегодня что-то такое записал, не знаю, может, сотру потом… Но мне достаточно какого-то количества открытий, которые я сделал и ещë сделаю, я знаю. Но эти открытия случаются не очень часто, и это хорошо. Я помню ощущения от этой книжки например (показывает книгу Сергея Тимофеева «Почти фотографии»). Это ещë в Кемерове был фестиваль, — стало быть, 2003 год — уже не помню, как он назывался. И Сергей мне подарил книжку, а я должен был ехать в Томск на соревнования. И я ехал четыре часа в автобусе от Кемерова до Томска, и каждая строчка в меня входила… Книжка фантастическая просто, так у нас никто не пишет и не верстает, сразу понимаешь, что это Рига. И касаемо школ: мне понятно, что в Риге есть «Орбита», что это такое сообщество. Мне интересно, что оно есть, но как поэт мне по-настоящему близок один Тимофеев. По-настоящему так, глубоко. Для меня он уже не факт сообщества, это другая близость. В Новосибирске я чувствую родство прежде всего с тем, что Женя Минияров делает. Хотя мы разные сильно, но по типу взгляда, сопровождающегося движением мысли, он мне родственен.

— Есть люди (я имею в виду поэтов), которые очень следят за вëрсткой своих стихов, за тем, как это всë должно быть расположено, за количеством отступов. Вас это интересует, когда вы где-то публикуетесь?

— Если что-то не так сделано, то сразу чувствуешь, что это не то. Воздуха не хватает стихотворению, должен быть какой-то простор. У меня многое связано с движением в стихах, — буквально с физическим движением — это мой способ вспоминать. И очень много связано с визуальным восприятием, прогоняемым через движение. В том, что за полтора года написано, десятка три экфрасисов, описаний картин. Стихотворение для меня — это и картинка тоже. И то, как она легла на страницу, эта картинка.

— Не помню, говорили ли мы про политические стихи. Что с ними? Надо их писать, не надо?

— Ну это каждый сам знает… Надо, не надо. Моë мнение: это иногда за уши притянуто. Я читаю стихи знакомых авторов, и вдруг — вот ему надо

— Поэтическое поле в России везде одинаковое, если говорить именно о людях, а не о школах? Одинаково ли люди интересны?

— Какая разница, где человек живëт? Понятно, что сложись по-другому, и жизнь его бы сложилась совсем по-другому, но, когда ты говоришь про поэта и про то, что им создано, оно не находится ни в каком конкретном физическом месте.

— Наверное, вопрос должен был иначе звучать, я сейчас понял. Есть такое понятие, как среда, культурное поле. Насколько вы согласны с тем, что это важно для становления?

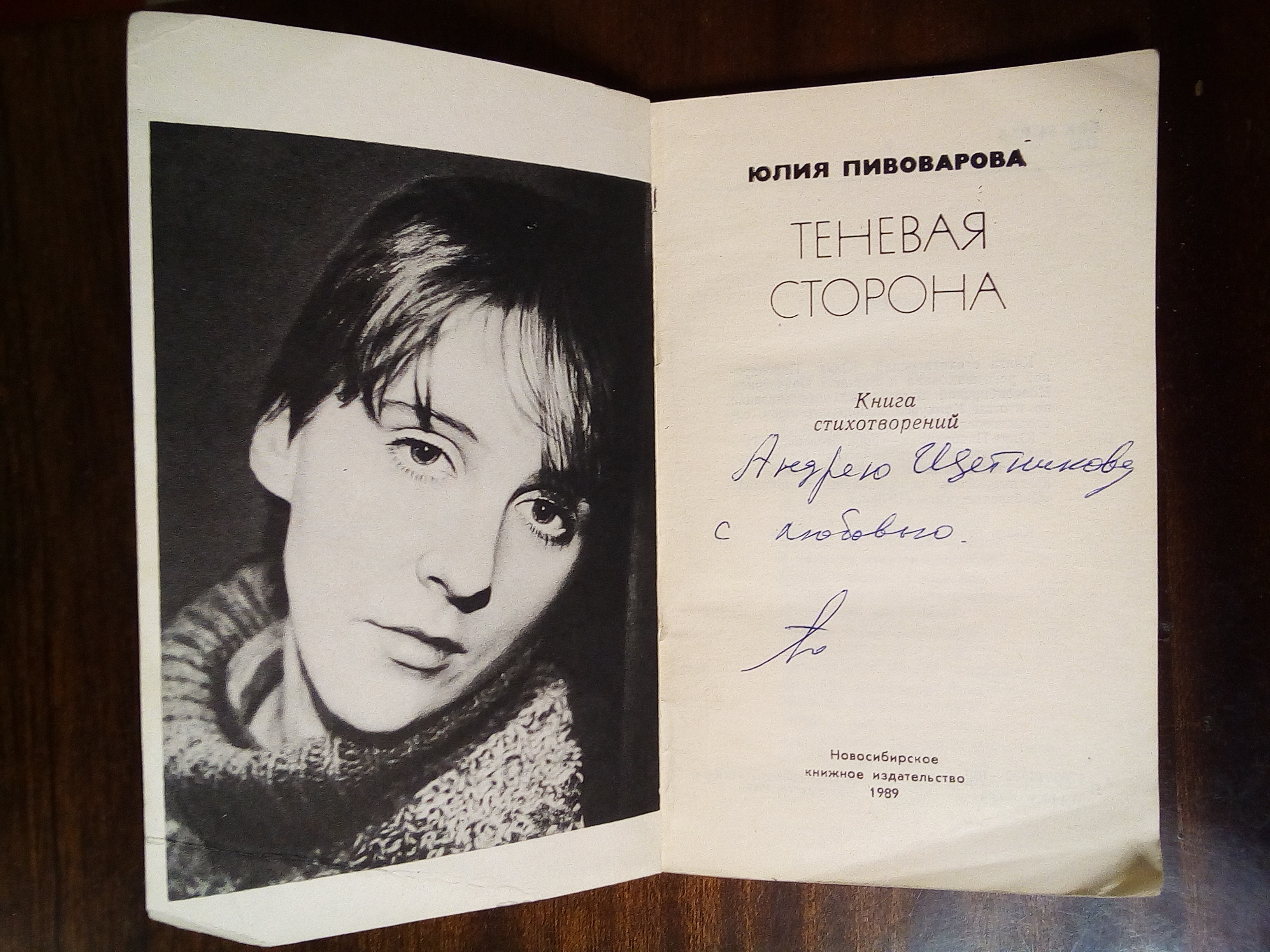

— Наверное, у разных людей это устроено по-разному. Кому-то важно общение постоянное. Кому-то важен дружеский круг, особенно в Москве, в Питере, где поэтов много, и ты находишь своих среди чего-то другого. Бывает так, а бывает, что человек живëт мощно в своëм собственном мире. Я думаю, что я одиночка. Я нахожу что-то, что мне близко: такое общение через века, когда я читаю Горация или Гомера… Лично мне то, что делает Женя Минияров, очень важно. Лично мне очень важно то, что делает Юля Пивоварова. Вот у меня такие главные фигуры в поле новосибирской поэзии. При том что Юля вообще не понимает, что делает Минияров, в чëм она мне лично признавалась (смеëтся). Но это неважно, эта сама сеть пониманий вовсе не так устроена. Эти понимания и значимости сложную структуру образуют. Когда затеяли в антологии («Русская поэтическая речь») делать дайджест от «Реч#порта», я сразу знал, что все пришлют абсолютно разные десять стихотворений. Мне кажется, Антон Метельков сначала верил, что получится некоторое ядро, что будет где-то

— Ну основные вопросы у меня закончились…

— Вот, это так всегда, это как водится!

— Я просто думаю, спрашивать или нет про детство. В том смысле, повлияло ли детство как-то на вашу поэзию. Потому что, если человек начал писать стихи в 25 лет…

— Я думаю, да, повлияло. Вот на то, что я сейчас пишу, детство точно повлияло (смеëтся). Я коренной новосибирец, на улице Достоевского вырос, в центре. У нас такие хулиганы были в том дворе…

— Так это же рядом со Ждановым.

— Ведь дело в том, что тогда ещë существовали дворы. Я не знаю, когда они закончились, но это был классический двор. Двор за Совнархозом: Достоевского — Мичурина — Красный проспект и Писарева, вот этот прямоугольник. И рядом, собственно, Достоевка. Там ещë довоенный дом стоит, здесь — начала пятидесятых, угловой, с колоннами. Наши родители из этих двух домов — 37 и 37а — работали в НИИ электронных приборов. Они все в основном инженеры, не знаю уж, что они делали в ту эпоху, ракеты или что, в общем, что-то военное. 37 был заселëн в 1968-1969 году, а в семидесятом — 37а. Но я теперь понимаю, что это было такое место специфическое. Это, конечно, не Москва, с одной стороны, а с другой… Я у Сергея Круглова обнаружил на днях запись, что в Питере в издательстве «Наука» выходят Cantos Эзры Паунда. Впервые на русском. И переводил Андрей Бронников. А мы с ним опять-таки параллельно учились: он из «В» класса, а я из «А». Он давно живëт в Нидерландах. Я помню с Бронниковым какой-то давний разговор. Он мне говорил: но ведь это странно, что мы из вот этого места, что в нëм ничего выдающегося в

— А какая была атмосфера тех годов? Может, квартирники вы посещали, какие-то неформальные мероприятия…

— Если университет вспомнить, то я был, например, на выступлении Цоя, на котором было человек 15 всего. И кто такой Цой, абсолютно никто не знал (смеëтся).

— А как вы тогда туда попали?

— Товарищ пригласил. Это в «пятëрке» (пятое общежитие НГУ) было. Он был с двенадцатистрункой, вид такой отрешëнный. Ещë где-то там же было выступление Гребенщикова, на которое меня никто уже не позвал, хотя кто такой Гребенщиков, я знал. Он распространился в народе «Треугольником», записанным в восемьдесят третьем году. Но это предыдущая эпоха, это не конец восьмидесятых. Понимаете, Сергей, здесь колоссальная разница. Я не умею про это говорить, потому что я не умею посмотреть со стороны, но я понимаю, что те, кто сформировался в восьмидесятые… У них есть какие-то фундаментальные различия со следующим поколением. Кто со мной одногодки? Пелевин. Он — конца шестьдесят второго, я — начала шестьдесят третьего. И я понимаю, что у него очень многое в семидесятых, похожих где-то на мои, находится корнями. Или Щербаков, специфический взгляд («у меня иллюзий нет амбиций ноль эмоций тоже»), такое вот. Какие-то такие разговоры, помнится, вëл Дима Кузьмин на той второй московской биеннале, это его тема, про поэтические поколения. Я вот знаю, что те, кто старше чуть-чуть, — лет на 6, на 8 — другие, совсем другие. Они в советском мире успели укорениться, противопоставляя себя ему, возможно, но устраиваясь так, что всë это навсегда. Не было никаких указаний на то, что будет по-другому. А я заканчивал школу — начался Афганистан. Потом Брежнев умер, потом череда Андроповых и Черненко. Это воспринималось как спазм, такое содрогание, которое физически где-то там происходит и ощущается. И потом уже перестройка и вторая половина девяностых. И

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

некто допустим некто

некто и она

допустим некто и она

любили друг друга

(допустим?)

но они не знали об этом

только я знаю

и ты знаешь

(откуда

мы с тобой

это знаем?)

давай оставим их

на этой странице

пусть они познакомятся

— А я помню, как его Миша Немцев разбирал. Вы согласны с его разбором?

— А почему я должен быть согласен или не согласен? (смеëтся) Миша всегда резко не согласен с тем, что я про его стихи говорю, но со временем он, наверное, дождëтся, что я буду говорить согласно с ним. У меня сильное впечатление вот эта его книжка вызвала (даëт книгу рассказов артели «Напрасный труд»), хотя он давно уже рассказов не пишет. Вот такие ещë были книги (достаëт с полки несколько книг). Вот Всеволод Некрасов, подписана она.

— Почему ваша издательская деятельность тоже затухает, а потом возрождается?

— Просто разворачивание школы Пифагора (а это 2004, 2005, 2007 год) у меня столько сил отнимало, что ни на что больше их не оставалось. Я бы и рад, может быть… Но вот этой книжкой я очень сильно горжусь (показывает на Некрасова). Она такая специальная, это выборка. Некрасов же в основном не такой, а тут выбран Некрасов-лирик в коротких стихотворениях. Он очень просил, чтобы было помечено, что составил Андрей Щетников. Там и помечено на обороте: составил и сверстал Андрей Щетников. В 2000 году Некрасов был здесь, в Новосибирске, и книга, мне кажется, произвела впечатление на наш круг поэтический, — это к вопросу о преображении — я

— Существует такое мнение, — поэтическое — что Новосибирск — это «метафизическая чëрная дыра». Есть у вас такое ощущение?

— А можно пояснить? Я это регулярно слышу, но все мы умрëм когда-то (смеëтся).

— Ну тут не про смерть как таковую. Но, если люди постоянно терпеливо что-то делают в одном русле, им потом всë равно становится легче жить…

— Легче и тяжелее. Я не знаю, это как посмотреть.

— Со временем люди становятся востребованы и зримы. Им что-то проще издавать, они встроены в городское сообщество, им легче получить гранты, может быть…

— Никаких грантов в этой области я никогда не получал. Все гранты, которые я получал, я получал исключительно от «иностранных агентов» (смеëтся). Вот с этим, мне кажется, надо аккуратно разбираться. Где это поле? О чëм мы сейчас говорим? А вы думаете, в другом месте это устроено не так, что ли? Это из разряда «там хорошо, где нас нет» (смеëтся). Вы же видите, как Марина Волкова пашет, она как не знаю кто обходит все библиотеки районных центров Челябинской области, не только самого Челябинска. Я думаю, она надоела уже всем там хуже горькой редьки, но она это делает и делает. Если такой человек найдëтся… Новосибирск — специфическое место, конечно, мы про это уже говорили. Я сейчас уйду в сторону чуть-чуть. Я такой наукой занимаюсь, где вообще во всëм мире специалистов — раз-два и обчëлся. Ну что такое историк математики? Это человек, который, с одной стороны, разбирается в математике и физике и получил образование соответствующее, потому что без него как начнëшь разбираться? А с другой — умеет работать как историк, читает на древнегреческом или, как коллеги мои, на арабском. Это не то, что требуется, это не программист, которые в массовом количестве нужны. И у меня были темы, которыми никто, ну почти никто, не интересовался. Была такая история… У меня стихотворение есть, посвящëнное Михаилу Евсеевичу Паеву. Я обнаружил в ГПНТБ книжку человека, который интересовался тем же вопросом, что и я. И я продвинулся дальше. И я подумал: какое будет счастье с ним познакомиться и всë ему рассказать. И я узнал, что он умер. А дальше ты понимаешь, что он, может быть, единственный, кто тебя выслушал бы не просто так, как на конференции: покивали друг другу, потому что у каждого своя тема. Он бы тебя выслушал совсем по-другому, потому что мы с ним разговаривали бы о тех вещах, о которых он сам много лет думал… К чему мы это? Когда ты живëшь вот таким образом, то… Я не жду, что мои соседи заинтересуются историей математики античной. С чего ради? Это было бы крайне странно. Но я знаю, что есть Александр Савельевич Штерн, который читает в Высшей школе экономики курс «История математики как история культуры». И я понимаю, что то, что я сделал, ему лично в

— Есть две разные точки зрения. Одна утверждает, что поэт — это профессионал, стихами он занимается профессионально, входит в профессиональное сообщество, а вторая говорит, что это от бога, сверху снизошло…

— Одно другому не противоречит. Физик бы сказал, что это «принцип дополнительности», и сослался бы на Нильса Бора (смеëтся). Принцип дополнительности в квантовой механике формулируется так: чем точнее мы измеряем импульс, тем хуже измеряется координата, и наоборот. И Нильс Бор пытался этому культурные придавать значения. Что значит «профессионально» в нашу эпоху? Надо спросить: а когда появился такой взгляд, что такое профессиональный поэт? Я понимаю что испанские поэты XVII века были профессионалами в том смысле, что вообще-то они для театра, писали в страшных количествах все, потому что театры были устроены совсем по-другому. Кого ни возьми — Лопе Де Вега, Кальдерон, Кеведо, Гонгора — пьесу за пьесой выдавали. Они были в производство такое заключены. А так это вопрос критериев, которые ты себе предъявляешь сам. И вообще способности предъявлять к себе некие требования. Вот я за Юлей Пивоваровой слежу довольно долго и вижу, где у неë требований предъявлено к себе выше крыши, хотя внешне может так не казаться. Там такая поэтика выстроена… Я не знаю, на каком уровне, может, сама она еë и не изъяснит. Но это не просто так, человек об этом очень много думает. А как думает — это при нëм остаëтся. И люди думают тоже по-разному. Но то, что есть некая сознательная установка, то, что у Вити Iванiва была некая сознательная установка, которую я не понимаю, но я вижу, что она есть, — это не скроется от пристального взгляда. Человек знает, что делает, у него есть свои критерии, и чужие ему, в общем, особо не нужны. Он вырос где-то, выработал это в себе, выковал. В одиночку, в общении с другими, но он это сделал. И он знал, что он делал.