Донна Харауэй и Анна Цзин. Размышления о плантациоцене

Публикуем расшифровку дискуссии двух философок, Донны Харауэй и Анны Цзин, о плантациоцене как о состоянии тотального подчинения природы сельскохозяйственной индустрии.

Донна Харауэй определяет плантациоцен как «разрушительную трансформацию различных видов обслуживаемых человеком хозяйств, пастбищ и лесов в экстрактивные и замкнутые плантации, использующие рабский труд и другие формы эксплуатируемого, отчуждаемого и обычно завязанного на территориальном перемещении рабочих сил труда», таким образом предполагая, что наш нынешний экологический кризис коренится в логике модернизации окружающей среды, гомогенности и контроля, которые были разработаны на плантациях.

В 2000 году Пауль Крутцен заявил, что в геохронологической шкале мы должны выделить новый период индустриальной активности человека — антропоцен. Предложенный им термин вызвал большой резонанс, т. к. распределял вину за изменение климата между всеми людьми, тогда как на самом деле за это несут ответственность лишь немногие. В ответ на эти опасения, отразившиеся в дискуссии об альтернативном названии для географической эпохи, отмеченной изменением климата

Но, подчеркивая цинизм и пораженчество как антропоцена, так и капиталоцена, Харауэй предложила также еще и концепцию «ктулуцена» — «динамических, непрерывно разворачивающихся сим-хтонических сил». К этим силам можно отнести и человечество, для которого само существование — разворачивание — поставлено на карту. Только интенсивная совместная работа, игра с другими землянами и процветание богатых многовидовых ассамбляжей, в которые входят люди, является для Харауэй будущим выходом из сложившейся ситуации. Один из способов сосуществания и выживания всех живых существ в ктулуцене — объединить усилия для восстановления рефугиумов-приютов, сделать возможным частичное и полноценное биологическое, культурно-политическое и технологическое оздоровление.

ася надеждовна и ииван кочедыжников (Taste the waste)

Предисловие

Немного найдется таких влиятельных исследовательниц новых способов сосуществования в многовидовом мире на грани исчезновения, как Донна Харауэй и Анна Цзин. Донна Харауэй — заслуженная профессор факультета истории сознания и факультета феминистских исследований Калифорнийского университета в

Мы рады, что эти вдохновляющие мыслительницы смогли поучаствовать в обширной дискуссии о плантациоцене — так можно назвать эпоху, часто именуемую антропоценом — в Висконсинском университете в Мадисоне 18 апреля 2019 года. Разговор состоялся в кампусе, на месте, в прошлом населенном народами пеория, майами, месквоки, сауки и виннебаго (хо-чанк), насильственно выселенными с родных земель.

В дискуссии затрагивались вопросы возможностей и ограничений антропоцена как новой геологической эпохи, наследие плантаций, симбиотические и мутуалистические ассоциации всех форм жизни, возможность радости и игры в мире, столкнувшемся с ростом температур, повышением уровня моря, ускорением исчезновения видов и повсеместным лишением прав на землю.

Вступительное слово организатора дискуссии Грегга Митмана[1]

Грегг Митман: Добро пожаловать. Большое спасибо, что пришли. Большая честь и удовольствие видеть вас обеих здесь. Хочу начать с концепции, о которой мы много слышали в последнее время, антропоцена — идеи об эпохе человека, о том, что мы живем сейчас в геологический период, когда люди геоморфологически воздействуют на Землю в планетарном масштабе. Я знаю, что у вас разное отношение к этой концепции, и хотелось бы, чтобы вы рассказали нам немного о ее возможностях и ограничениях и о том, почему она так злит вас, Донна.

Донна Харауэй: И злит ли до сих пор?

Митман: Давайте с этого и начнем.

Анна Цзин: Я использую понятие «антропоцен», несмотря на то, что признаю критические замечания, включая ремарки Донны, относительно того, как это слово может вводить в заблуждение. Как бы то ни было, есть две причины, почему я его использую. Возможно, есть и третья причина — мое убеждение, что лучше добавить, привнести новое значение, чем отбросить это слово совсем.

Первая — этот термин нужен для междисциплинарного диалога представителей естественных и гуманитарных наук, а я считаю, что без такого диалога нельзя исследовать происходящее на нашей планете сейчас.

Вторая причина связана с наихудшими вещами в терминологическом наследии эпохи Просвещения. Термин взывает к ложной универсалии Человека (Man), которая ставила белого гетеросексуального христианина в основу всеобщего. Пристальное внимание к этому наследию поможет нам понять, что происходит на планете. Например, почему множество проектов по изменению ландшафта создавались без учета последствий для живущих поблизости людей и местной экологии. Это проблемное наследие поможет нам сосредоточиться на особенностях неравномерного распределения экологических проблем на планете.

Харауэй: Не то чтобы я не согласна со словами Анны. Я также склонна работать путем добавления, а не вычитания, преумножая термины до тех пор, пока мы не сможем свободно их ставить на передний или задний план в совершенно разных целях.

Кроме того, я думаю, что термин «антропоцен» уже введен и что речь больше не идет о том, следует ли работать в продуктивном ключе в рамках этой категории и в тех союзах, которые она порождает, или нет. Я разделяю с Анной чувство, что наши коллеги по естественным наукам понимают понятие «антропоцен» и могут говорить со мной или с другими о нем, в то время как «капиталоцен»[2], например, их отпугивает. Но эта сильная сторона является и проблемой. Мои коллеги по естественным наукам — и, если уж на то пошло, я сама и мои коллеги в целом — склонны думать, что такие инструментарии и терминологии, как, например, изменение климата, будут каким-то образом транслироваться на все части мира, даже если рассматриваемые явления переживаются по-разному.

Например, проницательные народы Крайнего Севера развили самобытный словарь, а также аналитические и эмпирические методы для разговора об изменениях во льдах, в водах, в положении звезд на небе в зависимости от того, как морской лед и туман преломляют свет и т. д. Эти люди, живущие на земле, могут реагировать на понятие «изменение климата» как на очередное заимствование с Юга, которое, как часто бывает, сделает почти невозможным использование местных терминов для аналитической работы. Я хочу взрастить — даже как-то искусственно ускорив это, если необходимо — области интеграции и зоны соприкосновения, так, чтобы все каким-то образом узнали идиомы друг друга и никто не остался таким, каким был в начале. И, возможно, чтобы все нашли совместные, деколониальные пути решения насущных проблем. Зачастую коренное население вынуждено изучать южные идиомы, однако обратное менее вероятно. Это недопустимо.

Сила терминов вроде «антропоцен» и их важность очень спорны. Я не столь великодушно, как Анна, отношусь к тому, что нам может дать понимание «антропоса» в смысле эпохи Просвещения, равно как и Человека (Man), потому что среди моих коллег в активистских и научных кругах по всему миру я вижу тенденцию думать, что антропоцен означает лишь наше воздействие как вида. Что проблема действительно в человечестве; не в Человеке с точки зрения Просвещения, но в человечестве с его социальной эволюцией на этой планете — увеличении численности населения и расширении потребностей. Это усиливает иллюзию того, что превращение всего, что является Землей, в ресурс для человечества неизбежно, хоть и трагично.

Можно рассматривать антропоцен в качестве видового воздействия, а не исторического, ситуированного стечения обстоятельств, которые безусловно не являются видовым воздействием. Большинство народов на планете совершенно точно не проживали и не были заняты в таких практиках, которые разрывали связь поколений, радикально упрощали экологию, решительно навязывали тяжелый труд, чтобы создать своего рода глобальную трансформацию и глобальное богатство, само по себе ведущее к геноциду и вымиранию. Это не видовое воздействие, а ситуированное историческое стечение обстоятельств, и я думаю, что по сей день термин «антропоцен» усложняет, а не облегчает понимание этого людьми.

Митман: Вы говорили о важности распространения этих терминов. Вы сами очень помогли нам, помимо капиталоцена создав еще несколько «-ценов». В разгар беседы об антропоцене, который у вас с Анной был в Орхусе несколько лет назад, вы спросили: «А как насчет плантациоцена?». Мы благодарны вам, потому что мы подхватили этот термин, действительно обыгрываем и думаем над ним. Итак, что такое плантациоцен? И почему нужно было вводить этот термин? Может, стоило бы начать с вопроса: «Что такое плантация?». Это на самом деле не так просто. Мы долго ломали голову над этим определением в дискуссиях и на семинарах.

Харауэй: Мы тоже ломали над ним голову. И я думаю, что тут мы возвращаемся к вашему вступлению, к понятию земли. В той дискуссии в Орхусе участвовал антрополог, изучающий плантации масличных пальм и другие экстрактивные способы ведения сельского хозяйства, а также уничтожение смешанных лесов вдоль рек в Малайзии. Участвовал также историк, который исследовал, как многочисленные ограждения в Великобритании и Европе изменили ландшафт и образ жизни разных видов. Участвовала Анна, работавшая и в

Плантациоцен акцентирует внимание на выращивании еды и плантации как системе многовидового принудительного труда. Плантационная система ускоряет чередование поколений. Плантация нарушает чередование поколений для любого вовлеченного. Она радикально сокращает их количество и создает условия для широкого распространения одних и устранения других. Это благоприятный для возникновения эпидемий способ переустройства жизни видов в мире. Это система, зависящая от принудительного человеческого труда, потому что если бы труд мог сбежать, он бы покинул плантацию. Плантационная система требует либо геноцида, устранения, либо какой-то формы рабства и замещения местных трудовых ресурсов на подневольных рабочих извне — посредством кабальных договоров или откровенного рабства. Плантации действительно зависят от интенсивных форм трудового рабства, включая также рабство механизированного труда, строительство оборудования для эксплуатации и добычи земных организмов. Я думаю, что также важно иметь в виду принудительный нечеловеческий труд — труд растений, животных и микробов.

Поэтому, когда я думаю о том, что такое плантация, какое-то сочетание ее составляющих мне кажется постоянным на протяжении 500-летнего периода: радикальное сокращение экологических сообществ; замещение народов, сельскохозяйственных культур, микробов и форм жизни; принудительный труд; и, что самое важное, разупорядочивание смен поколений внутри видов, включая человека. Я избегаю слова «воспроизведение»

Цзин: Я просто вкратце добавлю, что для меня термин «плантация» пробуждает наследие определенных страниц истории, включая происходившее после европейского вторжения в Новый Свет: захват африканцев в рабство и сокращение посевов, чтобы рабы могли трудиться в сельском хозяйстве. Во многих небольших независимых хозяйствах выращивают десятки культур, за которыми должны следить фермеры, вкладывающиеся в уход за каждой из них. При разработке систем принудительного труда в сельское хозяйство пришли экологические симплификации. Плантация стала именно соединением экологической симплификации и мер по дисциплинированию как растений, так и людей для работы с ними. Это наследие, которое, на мой взгляд, в значительной степени остается с нами, настолько прижилось, что многие считают, что это и есть смысл понятия «сельское хозяйство»; мы забываем о том, что существуют другие способы земледелия. Плантация является сочетанием дисциплинирования растений и дисциплинирования людей.

Митман: Мне любопытно, Донна: вы упомянули, что представляете принудительный труд неотъемлемой частью плантации. Тем не менее сегодня мы видим, что работа — например, на плантациях масличных пальм, которые вызывают огромные дебаты во всем мире, — оплачивается. Это не принудительный труд, и все же существует это понятие экологической симплификации, которое я действительно считаю очень важным и понимание которого нам дали обе ваши работы. Скажем, что касается каучуковых плантаций, в Либерии более 15 тысяч человек работали на современных промышленных плантациях вручную, без помощи машин. Нужно ли нам думать о плантации в контексте принудительного труда? Или только в контексте крупномасштабного ручного труда?

Харауэй: Я бы ни за что не уравняла наследственное рабство и наемный труд. Думаю, что в такого рода уравнивании есть колоссальное, очевидное насилие. С другой стороны, дисциплинирование человеческого труда через ограничение свободы малоквалифицированных рабочих делать что-либо помимо трудовых требований является частью того, что я имею в виду под термином «принуждение». Сюда же, возможно, относятся и радикальное сокращение свободы в определении жизненных сценариев, практиках добывания пищи, в том, где будут работать дети трудящихся, в каком возрасте они начнут работать и где они живут. Так было в старых плантационных системах, которые не основывались на наследственном рабстве, но опирались на различные виды налоговых систем и системы труда с ограничением выплат. Например, в плантационном сельском хозяйстве Гавайских островов никогда не было непосредственно рабского труда, но он был дифференцирован по расовым группам. Плантации зависели от долгосрочных контрактов с вынужденными переселенцами — что равносильно принудительному труду — и порождали и воспроизводили расовые категории, не преодоленные на Гавайских островах до сих пор. И это не добровольный труд.

Я бы обсудила отдельно современное птицеводство, которое рассматриваю как плантационную систему. Подрядчики могут быть «независимыми», но характер их договоров таков, что фактически они не имеют свободы. Им приходится покупать птенцов в определенном возрасте, с определенным набором генов и требованиями к кормлению. Определенные жилищные условия требуют конкретных технических улучшений системы циркуляции воздуха, утилизации отходов и проч. Чрезвычайная регламентация всего этого требует огромных инвестиций, что приводит к долговому фермерству. Она производит своего рода кредитное рабство. То же самое можно сказать и о выращивании зерновых монокультур на Среднем Западе; ходят легенды о том, что даже предположительно богатые фермеры являются заложниками кредита. Затем производителям кур нужно продать птенцов; они должны набрать вес с определенной скоростью, должны быть проданы в определенном возрасте и т. д. Это не наследственное рабство и не наемный труд. Это независимая работа по контракту. Но я думаю, что это система радикального сокращения того, что Маркс мог бы назвать необходимыми жизненными средствами[4]. Это ликвидация необходимых жизненных средств или их радикальное сокращение. Причем это нарушение и сам подрыв — вопрос мультивидовой специфики.

Цзин: Я просто добавлю два небольших момента. Во-первых, напомню аргументацию антрополога Сидни Минца о том, что труд рабов на плантациях своей моделью дисциплины и отчуждения вдохновил фабричный наемный труд. Наемный труд, который, конечно же, наследовал плантационному, был смоделирован на основе двух его аспектов: дисциплины и отчуждения. Так что даже в наемном труде живет наследие плантаций. Второй момент, о важности которого, как я считаю, уже говорила Донна, это переселение и лишение собственности. Во всех случаях, что мне знакомы, плантации выселяют как коренные народы, так и местные экологические системы, и завозят не только экзотические растения, но и людей из других мест. Например, плантации масличных пальм в Индонезии, с которыми я хорошо знакома, привлекли яванских транзитных мигрантов[5], и они вытесняют местное население. Хотя эти люди не являются частью системы кабальных договоров, они работают отчасти потому, что были вывезены из родных земель для работы на плантациях. В то же время местных просят покинуть места, где они жили тысячелетиями.

Митман: Мне кажется — и, возможно, это то, о чем вы думали, когда вводили термин «антропоцен», — что акт выселения, происходящий на любой плантации на планете, действительно указывает на возникшее глубокое экологическое и социальное неравенство, позволяющее некоторым людям процветать, как многим из нас в этом зале, в то время как другие страдают. Но в дискурсе антропоцена есть только универсальное «мы», как вы отметили вначале.

Харауэй: Думаю, взяв в исследовании плантацию за отправную точку или размышляя в рамках плантациоцена как одной из категорий, при этом не исключая другие, легче держать в уме тему принуждения. Я думаю о Калифорнийской долине или клубничных полях вокруг залива Монтерей и о значимости труда, вытесненного из родных мест вместе с иммигрантами. Прямо сейчас происходит серьезная климатическая миграция через южную границу США в Техас и Калифорнию. Жители Гватемалы, Сальвадора и Гондураса — теряющие землю по тем же причинам, по которым при существующем неравенстве центральноамериканского общества они всегда оставались обездолены — также забрасывают фермы, поскольку

Думаю, еще один аспект плантационных трансформаций пространств — не просто неустойчивость, но откровенный экстерминизм[6]. Я думаю об опустынивании в Калифорнийской долине. О том, в какой степени плантации разрушают свое собственное основание, истощают почвы, народы, растения и животных и распространяют патогены. Существует много разрушительных видов земледелия, но, по-моему, плантации определяет то, что они имеют наибольшее отношение к экстерминизму.

Цзин: Тему экспроприации я хотела бы проиллюстрировать ярким образом из того времени, когда создавались плантации масличных пальм на Калимантане, где я проводила свои исследования. Тогда не только выселяли местных жителей, но и вырубали дождевые леса, благодаря которым эти люди жили, и животные покидали тающий на глазах лес. Я никогда в жизни не видела столько животных: они могут очень хорошо прятаться в тропических лесах, поэтому когда вы ходите по джунглям, обычно вы их не видит. А в тот момент всевозможным экзотическим животным просто некуда было идти, и они бежали из леса. Для меня это яркий образ принудительного перемещения (displacement) нечеловеческих существ.

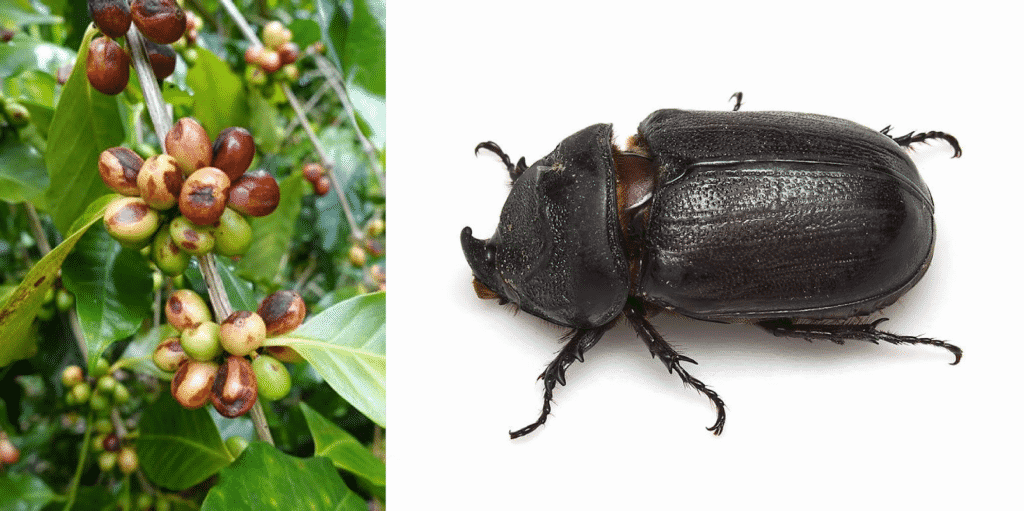

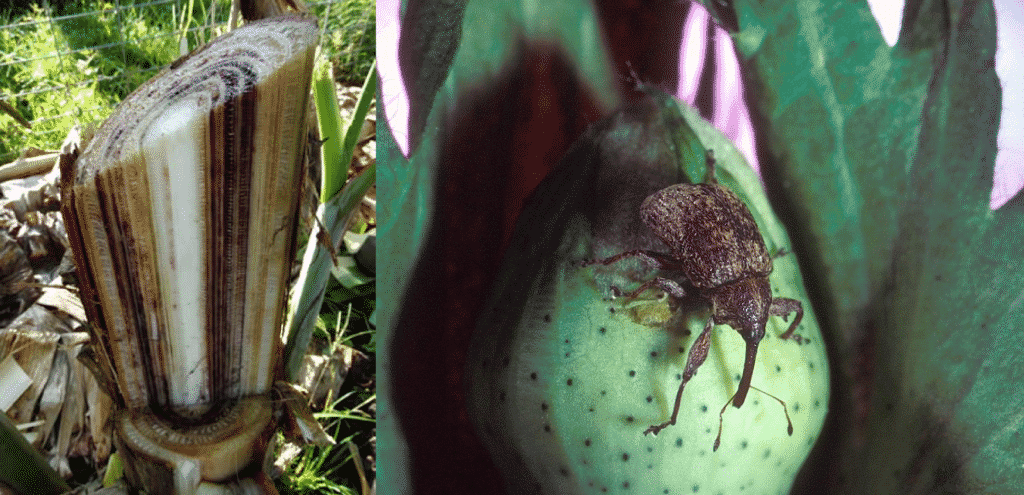

И поскольку Донна уже подняла эту тему, я скажу пару слов о патогенах, которые, на мой взгляд, невероятно важны. Плантации культивируют, если можно так сказать, вредителей и патогены, причем различными способами.Во-первых, плантации накапливают патогены. Стратегии их размножения меняются, потому что при монокультурном хозяйствовании у патогенов в распоряжении оказываются огромные ресурсы. Так территория переполняется вредителями. Во-вторых, плантации дают возможность вредителям и патогенам трансформироваться — иногда невероятно быстро, — что создает ранее не существовавшие формы вирулентности (virulence). Патогены обращаются с этим изобилием пищи экспериментально. В то же время плантации связаны с мировой торговлей. Одно и то же сырье часто отправляют туда-обратно по всему миру, что приводит к гибридизации близкородственных, но географически разделенных патогенов. Такие гибриды производят вредителей, которые могут атаковать новых хозяев принципиально новыми способами. Таким образом, мы наблюдаем распространение новых серьезных патогенов, что, насколько я могу судить, является совершенно неслыханным явлением в мире. Они не остаются на плантациях и сильно усложняют другие виды земледелия, такие как мелкомасштабное сельское хозяйство.

Митман: Мы могли бы поговорить о промышленной экологии плантации и о том, как мобилизуется технонаука[7] для ее поддержки и воспроизводства. Большая часть ваших исследований — обе работы — на самом деле не о сокращении экологических сообществ, а о мультивидовом процветании, даже на плантациях и в крайне разрушенных местностях. Донна, вы изначально изучали биологию и работали с одним из выдающихся экологов XX века Джорджем Эвелином Хатчинсоном, если я не ошибаюсь. Анна, а вы постоянно общаетесь с микологами, экологами и лесничими. Мне интересно, почему вы считаете, что важно размышлять о других формах жизни, с которыми мы, люди, связаны? Какие возможности это дает для размышлений о возможных будущих? Чем станут «гуманитарные науки», когда мы начнем думать о других формах жизни, которые живут совершенно не так, как люди?

Харауэй: Я удивлена, что это не просто позиция по умолчанию для каждого. Грегг, этот вопрос особенно ценен тем, что его задаете вы. Я подумала о вашей первой книге, в которой великолепно изложены идеи экологии сообществ Чикагской школы и работ Уордера Клайда Алли. Эта экология придавала особое значение взаимовлияниям и совместным биологическим метаболизмам. Думаю, что общим для нас всех на протяжении всей сознательной жизни остается доверие биологам, социологам, активистам, фермерам и всем тем, кто осознает связанность, реляционность[8] всего, что существует. Кроме того, даже мы, ученые поселенческой колониальной традиции, не имеем никаких оправданий для того, чтобы не быть в курсе выдающихся современных сочинений и научных трудов авторов из коренных народов по вопросам основоопределяющей соприродности. Например, я имею в виду работу Зои Тодд по

Хочу сказать несколько слов о Джордже Эвелине Хатчинсоне, который и впрямь был моим научным руководителем, хвала за это силам Земли. Это было исключительной привилегией, в немалой степени потому, что он был человеком, преданным биогеохимии, читавшим русских исследователей и обратившим внимание на метаболизмы планеты до того, как Лавлок и Маргулис изобрели термин «Гея» (Gaia), и глубоко заинтересованным в том, чтобы подвергнуть сомнению системность обмена и метаболизмов планеты. Он был математически подкованным, системно мыслящим материалистом. Именно он был первым, кто при мне затронул тему глобального потепления, когда я была аспиранткой в конце 1960‑х, потому что он знал, что соответствующие сигналы уже поступали. Слова «антропоцен», конечно, не существовало, но Хатчинсон уже беспокоился о том, что произойдет, когда репродуктивные связи опылителей и цветов будут рассинхронизированы

Цзин: Давайте вернемся к вопросу: «Зачем работать с биологами?». Моя коллега Сихо Сацука (Shiho Satsuka) пишет книгу под названием «Отменяя ХХ век» (Undoing the 20th Century), и даже само название предполагает, что часть проблемы — наше довольно странное состояние развития

Эта тенденция заметна во всех проектах отправки людей на Марс и в прочие места с целью «основать» новую планету. На деле оказалось ведь, что мы не можем жить сами по себе. Все типы взаимозависимостей между живыми существами — множеством видов организмов — абсолютно необходимы для жизни, и мы не справимся в одиночку. Мне кажется, что в некотором смысле нам просто необходимо знать как человеческие, так и нечеловеческие процессы развития, пересмотреть наши представления о социальных отношениях в гораздо более широком смысле этого понятия, чтобы описать мир таким, какой он есть сейчас. Думаю, самое время всем нам начать думать о ситуации с растениями, животными, микробами и многими другими, прежде чем мы их всех уничтожим.

Митман: Да, согласен. Как раз самое время. Поразительно, до какой степени даже в рамках биологии дарвиновская эволюция воцарилась и вытеснила симбиотическое мышление и мутуализм как якобы ошибочные категории мышления. И это действительно укрепило понятие автономной личности — как в биологии, так и в гуманитарных науках.

Почему сейчас произошло это осознание? Мы можем вернуться к таким людям, как Алли, Прудон, и поколениям биологов прошлого, которые действительно все время думали о мутуализме, но оставались маргинализированными. Сейчас мы признаем, что эта работа была действительно важной и ее нужно продолжать. Любопытно. Почему сейчас?

Харауэй: Думаю, в этом вопросе есть много аспектов, некоторые из них связаны с технологическими возможностями, благодаря которым биологи способны теперь действительно показать явления, которые, как считалось, могли существовать, но не могли быть продемонстрированы. Забавно, что аппараты молекулярной биологии, которую обвиняли в редукционизме, позволяют демонстрировать мутуализмы на каждом уровне бытия.

Например, сегодня можно детально химически и ультраструктурно изучить признаки оседания личинок, исходя из выделения бактерией молекулы, которую можно различить в толще воды определенной концентрации и которая может взаимодействовать в

Но я полагаю, что есть и более серьезные объяснения. Думаю, теории систем заслужили и похвалу, и критику. Системное мышление бросает вызов категориям сформированных единиц и отношений в организационных структурах. Соотнесение (relating) — а не единицы плюс отношения — лежит в основе многих видов системного мышления. Мне представляется, что перераспределение капитала, финансов в той же мере, что и в биологии, соответствует таким сложным мутуализмам. Мне как историку биологии это напоминает о том, что биология ответственна за создание организма как сущности в мире — то есть как системы производства, воспроизводства и управления. Оно включает в себя механизмы разделения труда, исполнительных функций и такие вещи, как коэффициенты усвоения корма, имеющие важное значение для промышленного животноводства. Я помню, в какой степени калориметр[11] был частью трудовой дисциплины плантации и ее детища — фабрики. Биология была частью мирообразования капиталоцена на каждом этапе, и биология же имеет решающее значение для сопротивления и возрождения. Моя точка зрения такова: мирообразование — создание миров — играют важную роль и стоит на кону в биологической деятельности.

Политическая экономия и натуральное хозяйство[12] были и остаются близнецами. Я не думаю о биологии мутуализмов и тому подобном как о

Цзин: Единственный известный мне способ ответить на вопрос «Почему сейчас?» — обратиться к историческим обстоятельствам. Но прежде чем я приведу пример, я хочу добавить к тезису Донны о технологических возможностях другую составляющую этой проблемы: простота секвенирования ДНК[13] переписала историю многих видов, чего раньше невозможно было добиться. Сейчас филогеографические[14] исследования проводить намного проще, эта область намного более развита. Например, моя коллега Паулла Эброн узнала, что комар Aedes aegypti, переносчик желтой лихорадки, вируса Зика и многих других болезней — особый вид, сформировавшийся на невольничьих судах, прибывавших в Новый Свет. Он соединил в себе гены, которые раньше были по отдельности: из Средиземноморья и из Западной Африки. В Средиземноморье комары живут только вокруг используемых человеком источников воды, а в Западной Африке они разносят желтую лихорадку, и эти характеристики соединились в не существовавшем ранее Aedes aegypti. Еще несколько лет назад было невозможно прочертить историю нечеловеческого организма таким образом, и я удивлена, что теперь это стало реальностью. Понимание того, какое бремя болезней несли люди в рабстве, меняет наше о нем представление.

Прежде чем мы закончим с вопросом «Почему сейчас?», я хотела бы указать на одно обстоятельство, которое связано с работой Донны. Я просто поражена прекрасным сотрудничеством между биологом эволюционного развития Скоттом Гилбертом, другом Донны, и ей самой в развитии этой области. Скотт Гилберт стоит за множеством теоретических представлений о том, как организмы совместно развиваются вне видовых рамок, а не автономно. В свою очередь, он читает работы Донны, так что в последнем издании его учебника по эволюционной и экологической биологии развития в конце теоретического раздела есть упоминание о плантациоцене.

Когда Донна приехала в Орхус, где уже был Скотт Гилберт, они хорошо сработались. Один биолог развития, выступавший в Орхусе, сказал: «Днем, во время обучения, я читал Скотта Гилберта, а ночью — Донну Харауэй». Надеюсь, нынешних выпускников мы научим выходить за рамки этих ограничений.

Харауэй: Скотт Гилберт получил степень магистра по истории биологии у меня в Университете Джонса Хопкинса, а я приводила моих аспирантов по истории науки в лабораторию Скотта для различных видов лабораторных работ, которые он для них готовил. У нас старый симбиоз, работающий благодаря щедрым институциям, личной дружбе и горизонтальному наставничеству.

Митман: Пора начать коллективную дискуссию, но я хочу задать вам последний вопрос. Неизбежно на семинарах, которые мы проводим, на этих круглых столах возникает вопрос о надежде и чувствах. Анна, вы говорили о надежде на жизнь на руинах. Донна, а вы говорили о надежде и о том, чтобы не сдаваться в беде. Не могли бы вы рассказать об этом чуть больше? Что значит надеяться на жизнь на разоренной планете?

Цзин: Я считаю, у нас нет выбора, кроме как жить с другими и двигаться вперед. Думаю, для этого нам нужны все виды повествований — от науки до любого другого жанра. Я это говорю, потому что в одном отзыве на мою книгу о грибах была фраза: «У вас все сложится, вы же так оптимистичны», — и, вспоминая о плантациоцене, говорю: «Не думаю, что вы правы». Мы не можем просто сидеть и думать, что все наладится. Для меня частью движения вперед является озвучивание некоторых ужасных нарративов о том, что происходит в мире. У меня такое ощущение, что люди, изучающие гуманитарные и социальные науки, потеряли представление о том, как говорить о страшном. Иногда мы так заняты созданием историй, вселяющих надежды, — и я тоже вовлечена в это, — что должны переучиваться, чтобы рассказывать ужасные вещи, о которых нам нужно узнать. Это необходимо, чтобы сотрудничество приносило пользу.

Харауэй: Думаю, нам нужно взращивать практики поддержания духа (keeping heart), дарения друг другу возможности вставать по утрам готовыми к игре и радости. Это не просто, и для этого требуется много восприимчивости, особенно во времена ускоряющегося кризиса, массового вымирания и многого другого. Мне отчасти помогает твердая убежденность в том, что мы действительно нуждаемся в чувствах друг друга, включая тех, кто говорит: «Разбежалась тут со своей обнадеживающей историей». Мы действительно нуждаемся в чувствительности друг друга, чтобы собрать весь спектр умений, эмоций и самоотдачи, которые позволят нам жить в настоящем в широком смысле слова. У меня есть не столько надежда, сколько то, что я называю «heart», «смелость»[15], потому что я стараюсь развивать не футуристический образ мышления, а думать о настоящем как о расширенном, сложном клубке времен и мест, в которых имеет значение взращивание способности-обязанности откликаться.

Меня научила этому Дебора Берд Роуз и ее работа с учителями из общины коренных австралийцев Ярралин в Северной территории. Ее учителя говорили с ней о том, как серьезный взрослый человек заботится о «стране» (country) — так переводится для англо-австралийцев эта колоссальная совокупность предков, живых существ (человеческих и

Но такое «настоящее» (present) — время серьезного отношения к заботе о стране, англоязычное слово для выражения времени — длится около ста лет. Это период, за который можно рассказывать истории о существах с именами — людях, чьи имена помнишь ты или кто-то другой, или животном, с которым столкнулся. Когда повествование равно истории жизни — это настоящее. Настоящее — это около ста лет: не мгновение, а расширенное понятие.

Мне кажется важным, чтобы мы думали, как на скорую руку ремонтировать все возможное, препятствовать тем разрушениям, которым можно, утверждать смертность, отказаться от технооптимизма и технопессимизма и, что важнее, от трансцендентности во всех формах, то есть понять, что статуса-кво как данности не будет. Возврата к полностью восстановленному, отремонтированному — не будет. Но это не значит, что не может быть никакого ремонта, восстановления, возврата, повторного сколачивания на скорую руку и включения нового: существ, которые приходят в мир, образов жизни в мире, которых не было на этой планете до этого.

Думаю, каждый раз, когда живые существа — например, пара собак — играют друг с другом, они используют врожденный набор действий. Хореография их движений биологически предзадана, и в любом игровом поединке, стоящем называться игрой, они производят из этого врожденного репертуара способностей что-то, чего раньше на этой планете никогда не было. Вот что такое игра. Именно эта выемка врожденных хореографий и взаимодействий, которая и создает то, чего раньше на этой планете действительно никогда не было. Игра подпитывается радостью. Никто не останется в игровом поединке, если он не будет подпитан радостью. Во-первых, она слишком опасна. Игра всегда небезопасна. В этом есть что-то такое, что мне кажется основополагающим в бытовании организма.

Вопрос аудитории: Многих зрителей прямой трансляции очень интересует идея радости. Не могли бы вы рассказать немного больше о радости, с помощью которой поддерживается та работа, что вы делаете, и о работе тех, кто заинтересован в том, чтобы не молчать, а выступать и поддерживать нас в гибнущем мире?

Харауэй: Для этого я хочу снова обратиться к Деборе Берд Роуз. Она умерла несколько месяцев назад, и я часто вспоминаю ее, потому что она дала мне — и всем нам — очень много. В последние годы она писала о «мерцании» (shimmer) и «блеске» (bling) живого мира. Она провела очень интересные исследования летучих лисиц — больших летучих мышей — и цветов, которые они опыляют. Эти ассоциации цветов и летучих мышей находятся под угрозой исчезновения, они очень уязвимы. Дебора много общалась с представителями коренных народов, которые больше всего заботятся и знают об особых опылительных отношениях этих существ. Она была глубоко заинтересована в благополучии цветов, летучих лисиц и их миров. Она рассказывала о том, как, занимаясь этими очень удручающими, но важными вопросами, она испытала мерцание, чистый блеск жизни, когда наблюдала за одним из этих животных. То, о чем мы заботимся, поддерживает нас благодаря своему блеску.

Играть не так уж сложно. На самом деле не так уж сложно поддерживать радость, нужно просто позволять себе это. Радость — это не наивность, это открытость к заботе. Если мы впускаем радость, впускаем свет — происходит своего рода просачивание блеска мира. Мы живем на изумительной планете, и мы могли бы впустить это изумление.

Благодарности

Это мероприятие было проведено в рамках Конференции Джона Э. Сойера, включавшей в себя серию публичных бесед, круглых столов, практикумов, показов фильмов, а также библиотечных и музейных выставок для углубленного изучения концепции плантациоцена, проходивших с февраля 2019 года по май 2020 года. На конференции обсуждались вопросы прошлого и настоящего плантаций, их материальность и вызванные ими экономические, экологические и политические преобразования, а также их значение для формирования человеческих тел, капитализма и земли на протяжении четырех столетий. Дополнительная поддержка была оказана Центром гуманитарных наук, Центром исследований науки и технологий им. Хольцев и Центром культуры, истории и окружающей среды института им. Нельсона при Висконсинском университете в Мадисоне, а также грантами Анонимного фонда (The Anonymous Fund) и фондов Бриттингем.

Перевод: ася надеждовна и ииван кочедыжников (Taste the waste)

Редактура перевода: Мария Королева

Примечания

1 Профессор истории медицины и экологических исследований факультета истории медицины и биоэтики Висконсинского университета в Мадисоне, лауреат премии Vilas Research, премии имени Уильяма Коулмана

2 «Капиталоцен» — термин Андреаса Мальма и Джейсона Мура, используемый Харауэй с 2012 года для описания эпохи эксплуатации земли глобальным капиталом. — Прим. ttw.

3 Даяки — общее название коренного населения острова Калимантан (Борнео). Meratus Dayak — поселение, выращивающее тропические леса в горах Мератус в провинции Южный Калимантан. Они живут в труднопроходимой местности, часто в нескольких днях ходьбы от ближайшего продовольственного рынка, занимаются натуральным хозяйством и охотятся, а для исцеления болезней обращаются к шаманам. Название Meratus для этого сообщества людей предложила Анна Цзин в книге In the Realm of the Diamond Queen [Anna Lowenhaupt Tsing. In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place. Princeton University Press, 1993], чтобы избежать уничижительного этнического термина Bukit («дикарь»). — Прим. ttw.

4 В статье «Наемный труд и капитал» Карл Маркс рассматривает труд как средство для существования наемного рабочего. То есть труд — это жизнедеятельность рабочего, которую он продает для получения «необходимых средств к жизни» (заработной платы). Но чем больше расширяется производство и чем шире применяются машины, тем больше происходит разделение труда и уменьшается потребность в высокой квалифицированной рабочей силе. За счет этого растет конкуренция между рабочими во всех сферах, где используются машины, снижается заработная плата и сильнее сокращаются средства занятости. В свою очередь фермеры тоже попадают в зависимость от разрастающегося производства: им становится сложнее конкурировать

5 Программа трансмиграции была инициативой голландского колониального правительства по переселению безземельных людей из густонаселенных районов Индонезии в не столь многолюдные районы страны. Продолжается индонезийским правительством. — Прим. ttw.

6 Социолог Питер Фрейз в книге «Четыре сценария будущего: Жизнь после капитализма» называет «экстерминизмом» безотрадную версию будущего, в котором богатая элита истребляет излишки населения — тех, кто больше не является частью рабочей силы, — и, таким образом, служит бременем для общества, зацикленного на максимизации капитала. — Прим. ttw.

7 По мнению философа науки Яна Хакинга, термин «технонаука» призван подчеркнуть, что естественные науки не представляют собой объективное знание в смысле нейтрального описания мира, объективное знание, оторванное от

8 Реляционность — отношения между всеми существами, способными рефлексировать. ― Прим. ttw.

9 Создание-племени по Харауэй ― взращивание «прочной взаимной, обязательной, непреднамеренной, такой-которую-нельзя-просто-отбросить-когда-становится-неудобной связанности». Для нее это ― необходимый путь, насущная этическая ответственность. Она объясняет: «Не обязательно быть биологически родственными, но можно каким-то косвенным образом принадлежать друг с другом к одной и той же категории так, что это имеет последствия. Если я в

10 Фразой подчеркивается, что животные, согласно новым исследованиям, не могут считаться индивидуумами по анатомическим или физиологическим критериям, поскольку разнообразие симбионтов присутствует и функционирует как при конструировании метаболических путей, так и при выполнении других физиологических функций, развитие животных без симбионтов является неполным. Слово «симбиоз» было изобретено для описания лишайников. — Прим. ttw.

11 прибор для измерения теплоты. — Прим. ttw

12 Натуральное хозяйство — вид экономики, в котором деньги не используются при перемещении ресурсов среди людей: ресурсы распределяются посредством прямого бартера, законного права или распределения в соответствии с традиционным обычаем. — Прим. ttw.

13 Определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности для чтения генома. — Прим. ttw

14 Филогеография — область исследований родственных связей видов и видовых групп, а также историй их становления с использованием молекулярно-генетических методов. — Прим. ttw.

15 игра слов: have hope — «иметь надежду», have heart — «иметь смелость». — Прим. ttw