Борис Гройс. Образ Ленина

Сентябрьский выпуск журнала e-flux посвящен осмыслению наследия коммунистического проекта. Из этого номера, в один день с его публикацией на английском, мы делимся русскоязычной версией статьи философа и теоретика искусства Бориса Гройса. О влиянии образа Владимира Ленина на советскую и мировую культуру и искусство.

Гройс анализирует то, как и насколько успешно советские деятели искусства пытались сделать Ленина вечно живым, что общего у революционера и художника, и почему коммунизм ещё вернётся.

Это шествуют творяне,

Заменивши Д на Т,

Ладомира соборяне

С Трудомиром на шесте.

В. Хлебников «Ладомир»

1. Ленин как творец

Уже со времен европейского романтизма известно требование судить произведение искусства по его собственным законам. Это требование устанавливает родство между художником и законодателем, между художественным творчеством и законотворчеством. Действительно, между созданием государства и созданием произведения искусства нет принципиальной разницы. В обоих случаях речь идет о том, чтобы создать определенную форму и поместить другого внутрь этой формы — как гражданина государства, или как читателя романа, или как посетителя выставки, или как зрителя спектакля. Различие в том, что гражданин оказывается наказан, если нарушит закон государства, в котором он живет. Напротив, читатель и зритель свободны. Они следуют законам произведений искусства по собственной воле и в любой момент могут выйти

Прежде всего этим объясняется интерес искусства к фигурам революционеров и законодателей — к разушителям и творцам государств и их законов. Несомненно, литераторы и художники испытывали зависть к этим фигурам. Фигуры революционера и законодателя, впрочем, редко совпадают. Революционеры, сделавшие французскую революцию, большей частью пали ее жертвой. В качестве законодателя выступил Наполеон, который одновременно завершил революцию и похоронил ее. Исключением из этого правила стал Ленин. Он был одним из вождей русской революции и в то же время законодателем Советского государства. Эта двойная роль обеспечила Ленину стабильное признание на протяжении всего советского периода русской истории. Более того, это признание постоянно возрастало. При Советской власти история играла роль не хранения, а стирания памяти. При Сталине была стерта память практически обо всем поколении революционеров, кроме Ленина, затем при Хрущеве была стерта память о Сталине и его сподвижниках, потом Хрущева постигла та же участь. Этот процесс непрерывного стирания памяти не затронул только Ленина. К концу советского периода лишь его имя осталось гарантией исторической преемственности, так что этим именем называлось все, что только было можно назвать чьим бы то ни было именем. В результате имя Ленина стерлось только вместе с завершением советского строя и возвращением страны к капитализму.

В свой ранний революционный период советское искусство чувствовало себя близким Ленину и большевикам по меньшей мере в двух отношениях. Прежде всего большевизм понимал себя как рабочее, пролетарское движение — и тем отличался от традиционного революционного народничества, ориентированного на деревню. Русский футуризм, вслед за итальянским футуризмом, понял и принял индустриальную революцию как радикальное разрушение традиционного облика природы — вместо холмов, долин, облаков повсюду возникли машины, поезда и аэропланы.

Традиционную архитектуру сменили уродливые фабричные здания, изможденные, унылые городские жители все меньше стали напоминать венер и аполлонов. Многие художники ответили на индустриальную революцию протестом — возвращением к коммунальной жизни на природе, к растительному орнаменту и стилизациям античных образцов. Русские футуризм и супрематизм, напротив, приветствовали наступление нового индустриального мира и требовали устранения из него всего, что скрывало и стилизовало его облик в духе искусства прошлого. Русский авангард требовал радикальной редукции искусства, очищения индустриальных форм от всего наносного — от любой культурной, художественной надстройки. Искусство как отдельное занятие должно было быть ликвидировано. В результате должны были открыться формы самой по себе индустриальной, утилитарной культуры. Весь 19-ый век прошел под знаком протеста против утилитаризма и прагматизма буржуазного общества, под лозунгом спасения остатков культуры от натиска капиталистического предпринимательства — спасения «вишневого сада», если угодно, от его неизбежной вырубки в угоду индустриальному прогрессу.

Художественный авангард повернул острие критики в противоположную сторону. Теперь буржуазия подверглась критике за то, что недостаточно последовательно вырубила вишневый сад. Действительно, буржуазная культура 19-го века оставалась во многом феодальной, дворянской культурой. Представление о роскоши оставалось дворянским — равно как и представление об «истинном искусстве» было сформировано академизмом, опиравшимся на

Аналогия с ленинским пониманием пролетарской революции здесь очевидна. Прежде всего Ленин был за технику, за индустриальную революцию — против отсталой крестьянской России. Как тогда говорили, Ленин был за американизм — но американизм без буржуазии. Прежде всего именно потому, что буржуазия, ставши новым господствующим классом, сориентировалась на образ жизни старых классов — на традиционную, высокую, т.е. аристократическую культуру. Это особенно было характерно для России, в которой буржуазия была политически и культурно слаба. Русская революция совершила радикальную редукцию дореволюционного общества и дореволюционной культуры. Прежде всего подверглась редукции буржуазная надстройка над рабочим классом. Греческие нимфы отменились вместе с православной духовностью. Oбщество стало машиной, не имеющей для себя никакой «высшей цели», кроме самовоспроизводства и дальнейшего функционирования. В нем человек работает, чтобы жить — и живет, чтобы работать. Именно эта большевистская программа самомашинизации общества сделала Ленина своим для русского и мирового художественного авангарда.

Предпосылкой для создания такого нового общества должно было стать введение принципа: кто не работает, тот не ест. Этот принцип отменял традиционную классовую структуру общества, в которой низшие классы работали, а высшие классы потребляли результаты этой работы и, будучи освобожденными от непосредственных забот о хлебе насущном, могли использовать свободное время не только для развлечений, но и для созерцания философских истин и предметов искусства. Однако в обществе труда, в котором все его члены вовлечены в производственный процесс, классовое деление исчезло. Общество гомогенизировалось, все становились полезными винтиками трудовой машины. Свободное время, соответственно, тоже исчезало. Каждый должен был стать полезным революции и социалистическому строительству, каждый должен был гореть на работе — и сгореть на ней без остатка. Ленин не составлял здесь исключения. По всем воспоминаниям современников, он всегда был в работе, всегда активен, всегда занят. Александр Кожев считал появление «работающего тирана» моментом конца истории, понятой как история классовой борьбы [1]. Кожев писал в эпоху правления Сталина и, говоря о работающем тиране, имел в виду его, но эта характеристика еще в большей мере относится к Ленину. Как сам Ленин, так и все большевистское руководство были аскетичны и работоспособны. Их господство над обществом было не классовым господством, а господством изобратателя над своим изобретением, инженера над построенной по его проекту машиной — и, да, господством художника над своим произведением. Во всех этих случаях господство означает право доработать это изобретение или произведение.

Как писал Велемир Хлебников, в результате революции к власти пришли «творяне», заменившие дворян. Здесь центральным является понимание творчества. В Новое время творчество не понимается более как творчество из ничего. Как справедливо писал Освальд Шпенглер, техника Нового времени отличается от техники предыдущих эпох тем, что не приводится в действие человеком или животным. В Новое время человек открывает и использует нечеловеческие энергии: энергию угля, нефти, электрическую энергию и, теперь мы можем сказать, атомную энергию [2]. В Новое время человеческое творчество становится присвоением и использованием нечеловеческих энергий хаоса и разрушения. Машина является средством и символом этого человеческого, упорядоченного, функционального использования нечеловеческих, космических энергий, способных разрушить цивилизацию, если они выйдут

Однако нечеловеческие, сверхчеловеческие, космические энергии движут также человеческим обществом. В знании об этих энергиях состоят урок и мудрость материализма — а Ленин был прежде всего последовательным материалистом. Действительно, человечество вписано в космос как совокупность тел, нуждающихся в питании и имеющих потребность в размножении. Голод и сексуальное желание интегрируют человеческие тела в космический метаболизм и делают их зависимыми от космических энергий. Уже Маркс понимал эволюцию средств производства, направленных на удовлетворение телесных потребностей человека, как, в сущности, нечеловеческий, сознательно не контролируемый процесс.

Во второй половине 19-го века стали множиться философские учения, тематизирующие власть космических энергий над человеком, понятым как тело, как организм — тут достаточно вспомнить Ницще, Бергсона с его «elan vital» и Фрейда с его энергиями подсознания. Но если выявлены энергии, действующие внутри человеческого общества в целом и внутри каждого отдельного человека, то, естественно, возникает проект создать машину, которая была бы способна поставить эти энергии под контроль и сделать их не разрушительными, а производительными.

Здесь речь идет прежде всего о том, что называлось в те годы революционной энергией масс. Эта энергия есть не что иное, как потребность масс в питании и размножении. Если господствующий общественный механизм способен контролировать давление, создаваемое этой потребностью, и конвертировать его в производительные силы, то все в порядке. Но если давление оказывается слишком сильным, то оно превращается из продуктивной энергии в революционную — и взрывает систему. Механизм тут тот же, что у парового котла или у сексуального желания — как показал Фрейд, пока оно удовлетворяется, все остается на своих местах, но если оно начинает подавляться и фрустрироваться, то возникают разрушительные неврозы.

Эта материалистическая, энергетическая модель революции демонстрирует достаточно убедительно, что революцию нельзя анализировать в терминах закона и этики — так же как нельзя с их помощью анализировать электричество или атомную энергию.

Законы и культурные традиции функционируют постольку, поскольку энергетический баланс общества остается стабильным. Но когда просыпается революционная энергия масс, вступают в действие космические силы, поскольку тут человек обнаруживает в себе животное, включенное в жизнь мира по ту сторону цивилизации в любых ее формах. А человек есть прежде всего животное, часть природы — и уже потом гражданин, подданный государства. Как говорится, гражданином может ты не быть, а животным быть обязан. И это по очень простой причине: человек может мыслить и действовать политически, только если он живет. Или, как справедливо заметил Бертольд Брехт: «Сначала жратва, а потом мораль».

Революцию нельзя сделать — можно только ее оформить, дать ей политический и эстетический дизайн. Принцип революционного действия был очень точно сформулирован Ницше: «Падающего подтолкни». Старый режим уже падает, но если его подтолкнуть, то возникает иллюзия, что у революции есть автор — а именно, подтолкнувший. Эта иллюзия имеет решающее политическое значение, поскольку она дает подтолкнувшему шанс на создание нового режима — более эффективного в своей способности сдержать и перенаправить революционную энергию масс, нежели предыдущий режим. Каждый послереволюционный режим является поэтому более суровым и рестриктивным, чем дореволюционный.

Ленин, как известно, сказал, что коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны. Иначе говоря, Советская власть понимается тут как огромная электростанция, которая перерабатывает биологическую, животную, революционную энергию масс в электричество. Коммунизм функционирует как преобразователь энергии, который обеспечивает ее постоянство — поскольку энергия масс не меняется. Массы всегда хотят есть и размножаться. В этом смысле коммунизм достигает того энергетического баланса, которого не могут достичь традиционные классовые общества, которые растрачивают слишком много энергии на роскошь, на искусство, на развлечения, на поиск истины, на поклонение богам. Если сравнить энергию масс с потоком воды в реке, то коммунизм одновременно освобождает этот поток и перекрывает его плотиной, чтобы использовать его для выработки полезной энергии. В любом случае коммунизм предотвращает потерю энергии, растекание воды — например, для строительства фонтанов или для орошения приусадебных участков. Не всем удается такое полезное использование революционной энергии, не всем удается одновременно высвободить ее и обуздать. Но Ленину это, как известно, удалось.

Это ему удалось, поскольку он сделал ставку на пролетаризацию всей страны. Подчинение человеческой жизни логике и динамике индустриальной цивилизации, которые сами по себе от человека не зависят, и означает его пролетаризацию. Эту динамику описал уже Маркс как порожденную конфликтом между уровнем производительных сил и характером производственных отношений — при том что оба эти фактора являются «объективными», т.е. не зависимыми от человеческих воли и желания. Человек, однако, может участвовать в этих процессах, ускоряя или замедляя их. Человек ускоряет эти процессы, если он пролетаризируется, т.е. включается в процесс индустриального производства. И он замедляет эти процессы, если он растрачивает свою энергию непродуктивным образом. В этом смысле буржуазия, которая вначале была прогрессивным классом, затем стала реакционным классом, задерживающим динамику индустриального процесса, поскольку начала тратить слишком много сил, времени и энергии на потребление — имитируя образ жизни аристократии. Ленин и вся большевистская партия поставили себе целью полную интеграцию человеческих ресурсов страны в производственный процесс. Эта тотальная пролетаризация населения должна была привести в конце концов к резкому уменьшению экономического неравенства и устранению классовых конфликтов — к бесклассовому обществу. И главное: в этом обществе не должно быть более конкуренции, приводящей к бессмысленной растрате сил, поскольку проигравший конуренцию выбывал из экономики и его силы оказывались потерянными для производственного процесса. Конкуренция должна была смениться солидарностью — сложением всех сил населения с целью реализации единого, общего плана.

Поэтому Ленин является творцом в том же смысле, в котором творцами были создатели парового двигателя или электрической турбины — преобразователем энергии. Но такими же творцами считали себя художники того времени. И они практиковали ту же стратегию высвобождения энергии и ее нового, более эффективного, нежели раньше, использования. Освобождение энергии осуществлялось революционным путем, т.е. путем редукции, устранения из произведения искусства всего того, без чего оно могло бы обойтись — подобно устранению из экономики привилегированных классов, которые только ели, но не работали. Казимир Малевич довел, как известно, этот процесс до конца, до своего Черного Квадрата, до чистой формы картины, до ее минимального определения. Тем самым энергия производства искусства была высвобождена. С искусства были сняты контроль качества, требование мастерства, задача репрезентации — все то, что замедляло и усложняло производство искусства и приводило к бессмысленной потере времени и сил. В то же время «Черный квадрат» стал плотиной на пути художественного воображения, повернув его от восхищения природой и стремления к «миру иному» к энергии создания нового, целиком искусственного мира.

Поэтому, говоря о замене дворян на творян, Хлебников очевидно не проводит различия между инженерами, художниками и творцами новой социальной реальности. Дворяне — это те, кто, по меньшей мере на словах, придерживается дворянского кодекса чести. Но творяне не живут по старинным кодексам и не могут быть оцененными по их критериям. Творяне имеют дело с природными энергиями — энергией нефти, природной энергией человека. Но энергии не придерживаются кодексов. Они оперируют вне критериев добра и зла. Это же относится и к творцам. Творцы не могут быть оценены по критериям прошлого хотя бы потому, что творцы начинают творить тогда, когда эти критерии уже утрачиваются и общество погружается в хаос — как то случилось с Россией в период Первой мировой войны. Прошлым для Ленина был не царизм, а хаос, в который царизм погрузил страну. И целью Ленина было мобилизовать силы хаоса и революционную энергию, которую эти силы высвободили, для установления нового порядка, для создания нового работающего государственного механизма. Всякая революция есть по природе своей контрреволюция — не поток, а плотина на пути его движения. Или, что то же самое, установление новой власти после падения старой власти. Легко видеть, что деятельность Ленина с самого начала носила этот творческий, т.е. революционно-контрреволюционный характер. Ленин радикализировал революционный процесс, довел его до крайней точки — и тем остановил его. Здесь надо учесть, что к моменту Октябрьской революции Ленин и другие лидеры партии уже хорошо изучили историю Французской революции — от падения старого режима через якобинский революционный террор к реставрации. Так что траектория революции была им понятна заранее. Именно поэтому большевистские вожди не теряли контроль над страной при переходе от одного этапа революционного развития к другому. Наступление термидорианской реакции привело к смерти Робеспьера и его соратников на гильотине. Но Ленин сам перешел от якобинского, красного террора к термидору — иначе говоря, НЭПу. Затем Сталин продолжил путь от термидора через бонапартизм вплоть до практически полной реставрации дореволюционных имперских институтов власти — и снова превратил творян в дворян. Именно сталинская культура окончательно интерпретировала большевистскую революцию как операцию по наведению порядка в охваченной хаосом стране.

Однако как удалось так легко превратить творян в дворян? Дело, разумеется, в том, что те и другие разделяют общий антикапиталистический этос. Дворяне служат не денежному мешку, а государству. Творяне преобразуют страну в целом, а не зарабатывают своими изобретениями деньги. Советский Союз реставрировал многие элементы старого режима, но не капитализм. Частная собственность и, соответственно, рынок остались под запретом. Творянин творил не для себя, а для государства, и его творчество не было выражением «субъективности художника», а — родом общественного служения или даже, скорее, государственной службы. На первый взгляд безличность, анонимность этого служения стирает роль личности в истории. Но в действительности тот творянин, кто смог присвоить и подчинить себе и государству сверхчеловеческие энергии, становится дворянином и, по словам Ницше, получает право оставить потомкам свою монограмму. Или, точнее, свой образ.

2. Ленин как Авто-Икона

Вопрос об увековечивании образа Ленина возник перед советской культурой сразу после его смерти. Разумеется, художники писали портреты Ленина и при его жизни. На этих портретах он выглядит как частное лицо или как выдающийся государственный деятель. Оба эти варианта очевидно не подходили для изображения Ленина как сверхчеловека, как вождя мирового рабочего класса — и, прежде всего, как человека, оставшегося жить и после своей смерти. После смерти Ленина советское искусство стало перед задачей изобразить Ленина, «который всегда живой и всегда с тобой». В своем комментарии на смерть Ленина Малевич очень точно описал эту новую ситуацию, в которой оказалось советское искусство: «Тело его было принесено с Горок (аналогия: Горки — Гологофа) и опущено учениками в склеп под гудки фабрик и заводов. Материя Нового Завета зазвучала. Умолкли церковные колокола — Старый Завет. И, действительно, больше их не надо, образовался новый обряд, новый траурный орган фабрик и заводов принял на себя религиозный обряд» [3].

Уже в своем трактате «Бог не скинут. Церковь и фабрика» (1919) [4]. Малевич утверждал, что советский материализм не является истинно материалистическим, поскольку стремится, по существу, к господству над природой и созданию нового, совершенного человека, т.е. ставит себе ту же цель, что и традиционная религия, хотя и стремится достичь ее не превращением общества в церковь, а превращением его в фабрику. После смерти Ленина фабрики окончательно стали новыми церквями. Малевич продолжает аналогию, видя в пришествии Ленина второе пришествие Христа: «Христос учил: “отдай ближнему одежду, если у тебя есть вторая», «люби его как самого себя», но ближнему своему, пролетарию, имеющий десятки одежды не отдал ни одной. Тогда был послан Ленин и покарал их, разрушил храмы и банки и роздал пролетарию все” [5]. И далее Малевич пишет, что образ Христа, в сущности, нематериален. Христа узнают по иконе — но не потому, что его кто-то раньше видел. Его узнают сердцем. И Малевич спрашивает: «кто дорисует теперь его (Ленина — БГ) портрет? Художник-поэт. Но какое сердце послужит ему моделью?» [6]. Это, конечно, центральный вопрос. Один из возможных ответов — это вообще обойтись без сердца.

Это тот ответ, который предлагает сам Малевич, когда пишет о Ленине: «Он учил быть материалистами, не доверять ни религии, ни художеству, указав на кинематограф и науку как две системы, фиксирующие действительность вне художественного вымысла». [7] Действительно, камера объективна. У нее нет сердца, и поэтому можно ей доверять.

Ставка на объективность фотографии разделяется и Александром Родченко. В своей статье «Против суммированного портрета за моментальный снимок» (1934) Родченко выступает против мнения, согласно которому портретная живопись превосходит фотографию, поскольку способна суммировать впечатления художника от модели, накопленные в течение длительного времени наблюдения, в то время как фотография фиксирует только моментальное состояние модели. В виде примера Родченко приводит фотографии и живописные портреты Ленина и пишет:

«Вот пример первого крупного столкновения искусства с фотографией, бой вечности с моментом, при этом фотография была случайна, а живопись навалилась на нее со всей своей тяжелой и легкой артиллерией и сорвалась… Это Ленин. Снимали его случайные фотографы. Часто снимали где нужно, часто — где не надо. Было некогда, была революция, и он был первым в ней, а потому не любил, когда ему мешают. Все же мы имеем большую папку фотографий с В.И. Ленина. Теперь в течение 10 лет, всячески поощряемые и вознаграждаемые, художники всех мастей и талантов, чуть не по всему миру, не только в СССР, понаделали его художественных изображений, в тысячу раз по количеству покрывая папку фотографий, часто пользуясь ею вовсю. И укажите мне, где и когда и про какое это художественно-суммированное произведение можно сказать, — это вот настоящий В.И. Ленин. Этого нет. И не будет… Нет и не будет потому, что имеется папка фотографий, и эта папка моментальных снимков не дает никому идеализировать и врать на Ленина. Эту папку каждый видел и каждый, сам того не замечая, не позволит признать художественное вранье за вечного В.И. Ленина». [8]

Действительно, после смерти Ленина возникла целая индустрия по производству его живописных и скульптурных изображений. И, разумеется, эти изображения не отходили от того образа Ленина, который был известен зрителям благодаря фотографиям и кинохронике, которые этот образ зафиксировали. Тут хочется действительно спросить: зачем тогда живопись и скульптура? Понятно, что не осталось фотографий Христа и художникам приходилось создавать — если угодно, выдумывать — его образ. Но зачем нужны традиционные медиа для изображения Ленина? Дело тут, разумеется, не в выдумывании или искажении самого по себе образа Ленина. Действительная проблема, возникающая при исполнении фотографии для целей сохранения памяти об умершем человеке, хорошо описана в статье Зигфрида Кракауэра «О фотографии».

Автор статьи разглядывает фотографию своей бабушки и не может узнать ее на ней, поскольку все, что он видит на этой фотографии, продиктовано модами своего времени — обстановка, платье, в которое была одета его бабушка, ее мейкап и т.д. Все эти элементы собраны вокруг ничто — от самой бабушки как определенной индивидуальности, не сводимой к аксессуарам, зафиксированным фотографом, ничего не осталось. [9] Позже этот анализ повторил Ролан Барт в своей книге «Камера Люсида», в которой фотографии бабушки были заменены фотографиями матери. И тут возникает естественный для материалиста вопрос: а что, собственно говоря, должно было остаться после смерти бабушки и матери? Душа или нетленный образ? Но их, согласно материализму, нет и остаться не могло. Осталась пустота — и ничего другого — потому что с самого начала не было ничего другого. Но этот аргумент, хотя и вполне справедливый, не учитывает одного простого факта — воспоминания об умершем человеке существуют не в контексте прошлого, а в контексте настоящего. Воспоминания неизбежно изымают умершего из контекста прошлого и перемещают его в контекст настоящего. Это и имеется в виду, когда говорится, что умерший остается жить в нашем сердце. Он как бы перемещается из прошлого в современность — из контекста прошлого в современную жизнь. Поэтому фотография и оказывается «демоническим» инструментом забвения, как пишет Кракауэр. И дело тут не в неумении фотографии создать суммарный портрет, а в операциях деконтекстуализации и реконтекстуализации, осуществляемых механизмом воспоминания. Живопись способна осуществить эти операции, а фотография — нет. И живопись способна на это не потому, что она что-то дополнительно выдумывает или суммирует, а потому, что она более радикально редуцирует, убирает все случайное, слишком тесно связанное с определенным временем. Поэтому если Ленин вечно жив, если «Ленин всегда живой. Ленин всегда с тобой», то фотографии недостаточно, чтобы передать это постоянное присутствие, эту способность Ленина пережить свое время. А в эту способность русский художественный авангард верил ничуть не меньше, нежели коммунистические партийные кадры.

Так в предисловии редакции к номеру ЛЕФа под названием «Язык Ленина» (1924), в котором участвовали все столпы русской формальной школы, включая Шкловского, Тынянова и Эйхенбаума, и который был посвящен Ленину как творцу нового политического, ораторского языка, можно было прочесть: «Ленин все еще наш современник. Он среди живых. Он нужен нам как живой, а не как мертвый. Поэтому, — учитесь у Ленина, но не канонизируйте его. Не создавайте культа именем человека, всю жизнь боровшегося против всяческих культов. Не торгуйте предметами этого культа. Не торгуйте Лениным!» [10] Редакция вполне атеистического ЛЕФа не заметила, что сказать о только что умершем человеке «Он среди живых» и означает окончательно обоготворить его, сделав, как это правильно заметил Малевич, новым Христом, восставшим из мертвых.

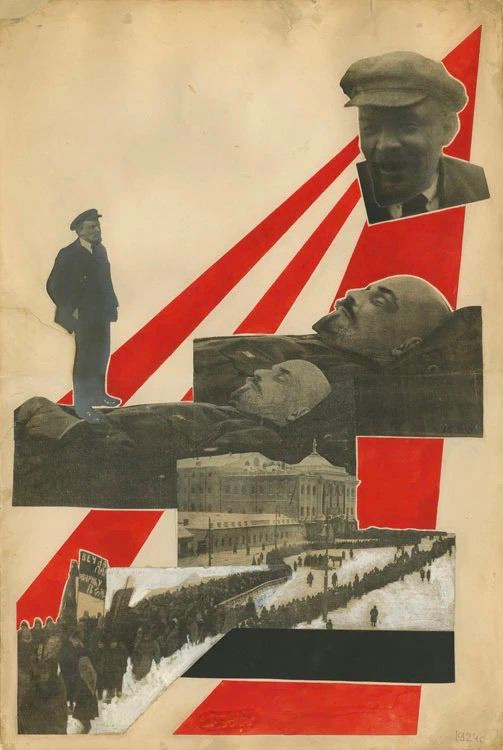

Характерно, что на фотоколлаже Родченко, также сделанном на смерть Ленина, «Похороны Ленина» (1924), фотографии Ленина возникают четырежды: две фотографии мертвого Ленина в гробу и две фотографии живого Ленина. Одна прижизненная фотография Ленина помещена в верхний правый угол фотоколлажа, от которого расходятся красные лучи, освещающие, как сказали бы в дореволюционной России, нетварным светом пространство коллажа. Поскольку внизу изображена сцена похорон, создается впечатление, что Ленин наблюдает собственные похороны. Здесь становится очевидно, что Родченко решает средствами фотоколлажа проблему фотографии, описанную выше. Он деконтекстуализирует фигуру Ленина, вырезав ее из

Кстати сказать, на том же принципе основан и Мавзолей Ленина на Красной площади — этот несомненный шедевр русского авангарда. Мавзолей часто сравнивали с египетскими пирамидами или хранилищами для мощей святых. Однако очевидно, что Мавзолей не является ни тем, ни другим. Пирамиды скрывали в себе мумию фараона, святые мощи также были недоступны для созерцания простыми смертными. Мумии были выставлены впервые в европейских музеях после разграбления европейцами египетских гробниц. Святые мощи оказались доступны взгляду в результате атеистической революции. Тело Ленина, напротив, с самого начала было предназначено для созерцания широкой публикой. Иначе говоря, Мавзолей был с самого начала спланирован как комбинация пирамиды и музея — как священное место после его десакрализации. Но прежде всего: мумия есть результат специальной обработки тела. Мумия фараона не похожа на его тело, каким оно было при жизни. Но именно таким является тело Ленина в мавзолее. Тело Ленина кажется непосредственно взятым из жизни. В сущности — это реди-мейд.

Здесь тело не подвержено никакому художественному вмешательству, никакой ритуальной, религиозной трансформации. Тем самым главное требование авангарда — никакой художественности, никакого эстетически продиктованного искажения фактов — строго сооблюдено. Тело Ленина в Мавзолее находится в таком же отношении к традиционной скульптуре, как фотография — к традиционной живописи. Невольно вспоминается, что Дюшан выставил свой первый реди-мейд в 1917 году. Но, разумеется, Мавзолей имеет свою тайну. Египетские мумии были защищены от тления благодаря той трансформации, которой они подвергались перед захоронением. Но тело Ленина было и остается предметом постоянной заботы целого научного института, наблюдающего за его сохранностью и поддерживающего его в

Наше метафизическое воображение все еще регулируется аграрными мифами доиндустриального прошлого. Согласно этим мифам, только зерно, брошенное в землю, прорастет. Залогом воскресения является погребение. Или по меньшей мере сожжение — если вспомнить птицу Феникс. Но даже если исключить возможность воскресения, погребение и сожжение возвращают тело в лоно природы. Разложение тела реинтегрирует его в природную жизнь — в космическое всеединство. Непогребенное и выставленное на всеобщее обозрение тело Ленина гарантирует, напротив, что Ленин окончательно мертв и никогда не воскреснет.

Как во время строительства Мавзолея, так и позже его часто критиковали за якобы отход от принципов материализма и возвращение к архаическим религиозным практикам. Однако нет ничего более далекого от истины. Единственным предшественником Мавзолея может считаться так называемая авто-икона (auto-icon) Джереми Бентама [11]. Бентам был последовательным материалистом, а в этике — создателем этического утилитаризма, согласно которому этически оправданным является поступок, который способствует получению наибольшего счастья наибольшим числом людей. Определенные аналогии с Лениным здесь очевидны. Бентам сформулировал свой проект авто-иконы в завещании, написанном незадолго до своей смерти в 1832 году. Согласно этому завещанию, его тело должно было быть мумифицировано, одето в его обычную одежду и помещено в кресло, в котором он обычно сидел. Авто-икона должна была служить местом регулярных встреч учеников и последователей с целью, как Бентам пишет, почтить память создателя учения о величайшем счастье. Бентам даже всегда носил с собой сделанные им самим стеклянные глаза на случай своей скоропостижной кончины. Все эти указания были выполнены, и мумию Бентама можно и сейчас видеть сидящей в отдельном помещении в Университетском Колледже в Лондоне. Правда, голову Бентама отделили от туловища неудачно, и она хранится отдельно, а голова сидящей мумии сделана из воска. Происхождение авто-иконы, таким образом, чисто материалистическое. Впрочем, тело Ленина в Мавзолее отличает от мумии Бентама, разумеется, то, что оно не является мумией в полном смысле этого слова — и поэтому не может существовать автономно от поддерживающей его непрерывное мумифицирование аппаратуры. Мавзолей есть единственный в своем роде памятник не только радикальному атеизму, но и окончательной интеграции человеческого тела в индустриальный процесс.

3. Всегда живой

Но все же Мавзолей, равно как и фотоколлаж Родченко, помещают образ Ленина в особое пространство, отделенное от пространства повседневной жизни. Но это явно противоречит тезису «Ленин всегда живой». Для визуализации этого тезиса требуется реконтекстуализация образа Ленина в современности, а не создание для него отдельного, внеисторического пространства, в конечном счете репрезентирующего смерть. Эта реконтекстуализация осуществлялась в советском искусстве различным путем. Раньше всего она наметилась как раз в фотоколлаже. Хорошим примером является тут фотоколлаж «Под знаменем Ленина. За социалистическое строительство!» Густава Клуцисa. Образом для этого коллажа несомненно послужила знаменитая работа Эль Лисицкого, представляющая фигуры мужчины и женщины, которые смотрят на мир тремя глазами: правый глаз женщины совпадает с левым глазом мужчины (Плакат для Советской выставки, Музей Кунстверк Цюрих, 1929). В коллаже Клуциса мужчину и женщину заменяют Ленин и Сталин. Лицо Сталина помещено за лицом Ленина таким образом, что правый глаз Сталина угадывается за левым глазом Ленина. Интерпретация коллажа может быть двоякой: Сталин смотрит на мир глазами Ленина или взгляд Ленина с самого начала был лишь продолжением взгляда Сталина. Но как бы то ни было становится ясно: Сталин — это Ленин сегодня. Ленин жив, потому что Сталин жив. Между ними существует мистическая связь, они образуют одно тело, смотрят на мир одними и теми же глазами — но это, так сказать, бестелесные тела, парящие все в той же трансцендентной пустоте. Сдвиг в сторону стандартного образа Ленина можно наблюдать в более позднем коллаже Клуциса — «Да здравствует сталинское племя героев стахановцев!» (1936).

Коллаж организован здесь таким образом, что составляющие его фигуры кажутся помещенными в общее для них трехмерное «жизненное» пространство, а не витают более в беспредметности. Речь идет, впрочем, только о первом впечатлении. При более тщательном рассмотрении обнаруживается, что пространство коллажа остается условным, абстрактным — но первое впечатление всегда важно. В центре коллажа говорящий Сталин на трибуне. За его спиной — бюст Ленина. Старая формула повторяется: голова и, соответственно, взгляд Сталина обращены в ту же сторону, что и бюст Ленина. Сталин изображен как живой, а Ленин представлен своим бюстом. Но именно потому что Ленин стал бюстом, стал произведением искусства, он остался вечно живым, поскольку может быть теперь реконтекстуализирован в любое время и в любом месте и играть при этом направляющую и руководящую роль. При этом любой человек, живший при советской власти, немедленно опознает бюст Ленина, использованный Клуцисом как типичный для всего советского времени. Точно такие же бюсты стояли во всех райкомах и крайкомах партии вплоть до конца советской власти. Если бы этот бюст был «художественным» и, не дай бог, «выразительным» в традиционном значении этого слова, он не мог бы выполнять в фотоколлаже Клуциса роль «просто Ленина». Именно безличность, редуцированность ленинского образа сделало его функциональным в коллаже Клуциса — демонстрирующим снова, что Ленин и Сталин смотрят в одну сторону.

При этом совершенно очевидно, что этот бюст Ленина не является его «суммарным портретом», так как он сугубо антипсихологичен. Художник, сделавший его, не суммировал, а, напротив, полностью редуцировал все психологические особенности ленинского образа, которыми грешили признанные фотографии Ленина. Цель была — свести образ Ленина к минимуму, который бы обеспечил его узнаваемость. Зритель должен был «узнать» Ленина здесь и сейчас, а не увидеть его в той или иной конкретной ситуации, отсылающей к прошлому. Соответственно, скульптор воздержался от любого «творческого» жеста, который бы «субъективировал» изображение Ленина. В результате образ Ленина стал полностью деконтекстуализированным, редуцированным, анонимным — более анонимным, чем на любой фотографии. Иначе говоря, живописные и скульптурные изображения Ленина сделали его образ, если угодно, еще более материалистичным, чем фотография. Именно поэтому Клуцис использует бюст Ленина вместо его фотографии. Надо сказать, что использование портретов, бюстов Ленина и памятников Ленину в искусстве советского периода, включая также и фильмы о советском времени, говорит больше об образе Ленина, чем сами эти изображения.

Именно эти, так сказать, «вторичные» изображения изображений Ленина показывают Ленина как присутствующего во всем советском пространстве на протяжении всего советского периода. Советский Союз показан здесь как место, в котором можно встретить Ленина — хотя бы и как картину или скульптуру.

В этом отношении интересно также, что соотношение фигуры Сталина и бюста Ленина на фотоколлаже Клуциса такое же, что и на картине классика социалистического реализма Александра Герасимова «И.В. Сталин произносит отчетный доклад перед XVI съездом ВКП (б). (1935). Здесь снова взгляд Сталина, направленный в зал, кажется продолжением взгляда (бюста) Ленина. Можно себе представить, что современникам этих работ казалось, что фигура Сталина доминирует и в фотоколлаже, и на картине. В действительности она управляется

Разумеется, в советских городах и поселках было много площадей и различного рода государственных учреждений. Соответственно, спрос на изображения Ленина был высок. Само по себе производство этих изображений превратилось в индустрию — они делались массово по устоявшимся и официально одобренным образцам. Это, конечно, не означает, что не было художников, которые не дали бы образу Ленина свою индивидуальную интерпретацию. К ним относятся прежде всего некоторые советские художники 1920-30-х гг — такие, скажем, как Климент Редько (Восстание) или Соломон Никритин (Ленин-Снеговик), а также западные художники от Сальватора Дали (Шесть появлений Ленина на фортепьяно) до Энди Уорхола. Но все же, когда мы говорим об образе Ленина, мы прежде всего вспоминаем ту стандартную художественную продукцию, которой было заполнено советское пространство. Действительно, эта продукция представляет собой уникальный феномен в современной истории, не вполне еще отрефлектированный.

Прежде всего здесь можно видеть возвращение к анонимному художественному творчеству, каким оно было в докапиталистическую эпоху. В Средние века художники работали в основном для Церкви — культ художественной индивидуальности отсутствовал, художники рассматривались как ремесленники. Это все еще оставалось отчасти справедливым для более поздней эпохи светского патронажа. Но в условиях художественного рынка возникла конкуренция между художниками, которая требовала от каждого художника постоянного подчеркивания своего индивидуального стиля. Эта конкуренция привела к крайнему экономическому неравенству в художественной среде — немногие художники стали весьма успешны, в то время как основная масса художников осталась на грани выживания. Но прежде всего те критерии, по которым определялся успех в искусстве, становились со временем все менее прозрачными.

В конечном счете художник оказался в зависимости от вкуса буржуазной публики. Желание уйти от этой зависимости вызвало у многих ностальгию по тем временам, когда художник был анонимен. В своем трактате «Произведение искусства будущего» (Das Kunstwerk der Zukunft), написанном после поражения революции 1848 года в эмиграции в Цюрихе, в котором позже жил в эмиграции Ленин, Рихард Вагнер пишет, что сюжетом тотального произведения искусства будущего (Gesamtkunstwerk) должно стать изображение смерти героя во имя человечества — смерти, которая, согласно Вагнеру, окончательно «превращает эгоиста в коммуниста» [12]. При этом изображение этой смерти должно быть анонимным, коллективным. Отдельный художник отрекается здесь от своей индивидуальности и тем повторяет на символическом уровне гибель героя.

Можно сказать, что советское пространство представляло собой сцену, на которой, согласно завету Вагнера, постоянно разыгрывалась сцена смерти Ленина, по отношению к которой отречение художника от своей индивидуальности должно было стать ответной жертвой. Здесь можно видеть также возвращение к иконе, традиция которой продержалась в России по меньшей мере вплоть до революции. Если в странах Запада религиозное искусство было включено в общую историю европейского искусства, так что средневековая религиозная картина прошла через все этапы художественной эволюции, через которую проходила и светская картина, в России икона осталась неисторичной, осуществляющей вечное возвращение одного и того же образа. Соответственно, иконопись сохранила свой анонимный, коллективный характер. Можно сказать, что канонические и растиражированные изображения Ленина являлись советскими иконами, также исключенными из истории искусств. Но эта аналогия хромает по меньшей мере в двух отношениях. Во-первых, все советское искусство было неисторично, изъято из общей истории искусств. И, во-вторых, что еще более важно, как и другие картины социалистического периода, изображения Ленина были полностью секулярны, профанны — им не поклонялись и они были полностью лишены каких-либо магических свойств. Эти изображения принадлежат не религиозной традиции, а современной индустриальной и постиндустриальной цивилизации, основанной на массовом, серийном производстве.

Вопрос о серийности искусства поставил, как известно, Вальтер Беньямин в его знаменитой работе «Произведение искусства в эпоху своего механического репродуцирования». В этой работе Беньямин утверждает, что в Новое время произведение искусства утратило свою ауру, которую Беньямин определяет как исторические место и время, в которые произведение искусства возникло. Каждое произведение искусства имеет свой исходный контекст, но оно утрачивает этот контекст, если начинает репродуцироваться. В качестве репродукции произведение искусства попадает в чуждые ему культурные контексты — далекие от его исходного контекста. То же самое происходит с произведением искусства, если оно начинает путешествовать по выставкам или попадает в музей. Выставить произведение искусства вне его исторического контекста есть то же самое, что репродуцировать его: произведение превращается здесь просто в вещь, лишенную ее изначальной культурной ауры. При этом Беньямин утверждал, что в нашей цивилизации аура утрачена навсегда. Как доказательство этому Беньямин использует фильм, который с самого начала не имеет определенного места и предназначен для репродуцирования и массового распространения, т.е. с самого начала лишен ауры. Беньямин предполагал, что имеются две противоположные реакции на утрату ауры — фашистская и коммунистическая. Фашистская реакция заключается в попытке реауратизации мира, но в условиях современной цивилизации единственным ауратическим событием может являться только момент ее полного разрушения. Поэтому фашизм стремится реауратизировать мир посредством войны. Коммунизм, напротив, принимает потерю ауры — и с самого начала практикует искусство как репродуцированное, стандартизованное, массовое. Оказавшись перед выбором между утратой мира и утратой ауры, коммунизм выбирает мир.

Так же, как и художники русского авангарда, Беньямин не может представить себе изначальную деауратизацию живописи и скульптуры и полагает поэтому, что при коммунизме будущее принадлежит фильму. Однако в действительности традиционные медиа способны на значительно большую степень деауратизации, чем фотография и фильм, которые, как уже говорилось, демонстрируют значительно большую зависимость от времени и места съемки, чем живопись и скульптура, способные «стереть случайные черты» и почти полностью деконтекстуализировать изображение. Именно такая деконтекстуализация/деауратизация была успешно применена к образу Ленина. Однако можно ли сказать, что эта деауратизация оказалась полностью успешной? В конечном счете — нет. Дело в том, что она осталась локализованной внутри советского пространства. Стандартные изображения Ленина советского периода обладают мощной аурой советскости — не случайно они используются, чтобы маркировать советские время и место. История ауратизировала изображения Ленина, поскольку после конца советской власти они окончательно получили свои исторические время и место. Действительно, ауратизация изображений Ленина произошла прежде всего благодаря их уничтожению в постсоветскую эпоху. Это уничтожение изображений Ленина повторяет, впрочем, уничтожение изображений Сталина, которое было проведено значительно более централизованно и эффективно в хрущевские годы.

Соотношение между деауратизацией и реауратизацией образа Ленина, впрочем, уже достаточно выявлено и отрефлектировано в эпоху холодной войны. Примером тому может служить работа легендарной английской группы Art and Language «Портрет В.И. Ленина в стиле Джексона Поллока» (1980). Теоретик группы Чарльз Харрисон пишет, в частности, об этой работе: «Мифология индивидуального риска, связанная с модернистской живописью, наиболее убедительно ассоциируется со стилем Поллока, в то время как мифология исторического риска, связанного с классовой борьбой, является одной из составляющих ауры Ленина» [13]. Для работы был выбран «нейтральный» портрет Ленина, который переносил внимание с художественной манеры на предмет изображения. При этом Харрисон возвращается к сравнению Ленина с авангардным художником как в равной мере готовых к риску.

Абстрактный экспрессионизм Поллока давно стал фактом истории — равно как и советское государство, созданное Лениным. Но означает ли это, что ленинский вариант коммунизма принадлежит исключительно истории? Едва ли. Проект государства, основанного на коллективной собственности и преодолевающего тем самым конфликт между богатыми и бедными, был сформулирован и подробно обоснован уже Платоном. С того времени он был неоднократно реализован, хотя и в ограниченных масштабах — прежде всего в католических и православных монастырях, но также и в более поздних религиозных и светских общинах. Однако впервые этот проект был реализован Лениным и его партией в масштабах целой страны. Эту реализацию многие считают неудачной, но это мнение исторически наивно. Первые эксперименты такого рода всегда носят временный характер. После французской революции демократия продержалась только немного лет — и почти все полагали, что она более не возродится. Советская власть продержалась намного дольше. И не вызывает никакого сомнения, что попытки создания бесклассового общества коллективной собственности возобновятся. Идеи, имеющие тысячелетнюю историю, не исчезают бесследно.

И это тем более справедливо, потому что причины, вызывающие этот проект к жизни и описанные Платоном, остались теми же. Общество, основанное на частной собственности и конкуренции, производит господство олигархии. Помимо крайнего экономического неравенства внутри страны, возникает неравенство между странами, которые оказываются вовлеченными в мировую конкуренцию, что в конечном счете ведет к военной конфронтации. Разумеется, люди в массе своей любят конкуренцию и принимают общественное неравенство, поскольку они склонны верить в свои силы и надеяться на победу и успех. То же касается и наций, которые надеются стать успешными, если только они получат независимость и свободу. Особенно это относится к людям и нациям, которые долгое время были исключены из поля конкуренции и потому склонны обманываться относительно своих шансов на успех. Со временем, впрочем, всем им становится ясно, что в любом соревновании больше побежденных, чем победителей.

Но дело даже не в этом. В спорте, столь любимом нынешним населением Земли, соревнование ведется по правилам. Но в экономическом соревновании, как и на войне, правил нет. Здесь мы оказываемся во власти рока — случай и везение важнее, чем разум и талант. В свое время христианство было протестом против власти рока, которую Греция и Рим признавали как наивысшую. Христианство же провозгласило Божественную власть властью Логоса. В результате история приобрела логику, смысл, цель –достижение царства Божия. Именно эта историческая целесообразность обеспечила в христианской Европе расцвет искусств. Дело в том, что художник мыслит проектами, планами. Любая художественная деятельность обращена в будущее. Поэтому художник только тогда может чувствовать себя уверенно, когда он уверен в будущем — не только и не столько в своем собственном будущем, сколько в будущем как таковом. Христианство давало такую уверенность в будущем, но капитализм ее отобрал.

Все, кто читал литературу 19-го века, знают, какой ужас вызвал у людей искусства приход капитализма. Будущее исчезло. Начиная с Фауста Гете единственной надеждой стал пакт с дьяволом, обещавшим успех здесь и сейчас. Искусство превратилось в бодлеровские «цветы зла». Отсюда становится ясно, почему марксизм как учение и Ленин как личность так привлекли к себе художественную интеллигенцию конца 19-го и начала 20-го вв. Они предложили коллективный социальный, экономический и политический проект, в котором художники могли участвовать. Конец коммунизма означал, как мы знаем по книге Фукуямы, конец истории — будущее снова исчезло. В наше время мы приучились ждать от будущего только неприятностей, вроде экономических кризисов или экологических катастроф. Последнее время довольно часто говорят о ностальгии по Советскому Союзу — но это именно ностальгия по будущему, по проекту будущего, а не по советскому прошлому.

Тут можно, конечно, сказать — и часто говорится — что коммунистический проект нереализуем. Но это открытый вопрос. Маркс и Ленин полагали коммунистический проект реализуемым вследствие роста влияния современной техники, развитие которой они хотели подчинить единому плану и таким образом освободить человека от власти природы. Предпосылки такого контроля над развитием техники Ленин видел в становлении олигархического, империалистического капитализма в начале 20-го века. После десятилетий доминирования среднего класса мы видим сегодня аналогичный процесс — немногие корпорации, вроде Google или Facebook, сосредоточили в своих руках исторически беспрецедентную экономическую и политическую власть. В настоящее время они выступают в качестве рока и для политики, и для художников, конкурирующих в Instagram’e. Но исторический опыт показывает, что именно в такой ситуации возникают предпосылки для нового универсального политико-художественного проекта будущего.

Примечания

[1] A. Kojève, Tyranny and Wisdom, in: Leo Strauss, On Tyranny, Corrected and Expanded Edition, Including the Strauss- Kojève Correspondence, New York, 1991.

[2] Oswald Spengler, A Man and Technics. Greenwood Press, 1976, p.42 ff.

[3] Казимир Малевич, Ленин, в: Собр. Сочинений, том 2, Гилея, Москва, 1998, стр. 27

[4] Казимир Малевич, в: Собр. Сочинений, том 1, Гилея, Москва, 1995, стр. 236

[5] Малевич, Ленин, стр. 28

[6] Ibid., стр. 29

[7] Ibid., стр. 26

[8] Александр Родченко, Против суммарного портрета за моментальный снимок, в: Новый ЛЕФ, № 4, 1928

[9] Siegfried Kracauer, “Photography,” in The Mass Ornament: Weimar Essays, trans. and ed. Thomas Y. Levin (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995), стр. 56–57.

[10] Цит. по: Калинин И.А. Как сделан язык Ленина: материал истории и прием идеологии. Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2018, 15 (4), стр. 605–617.

[11] https://www.ucl.ac.uk/bentham-project/who-was-jeremy-bentham/auto-icon

[12] Richard Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft, Berlin, 2015, s.100 ff.

[13] Charles Harrison, On „A Portrait of V.I. Lenin in the Style of Jackson Pollock“, in: his Essays on Art and Language, MIT Press, 1991, p. 135.

This essay is published courtesy of Boris Groys and Ulvi Kasimov, Founder of the .ART Registry.