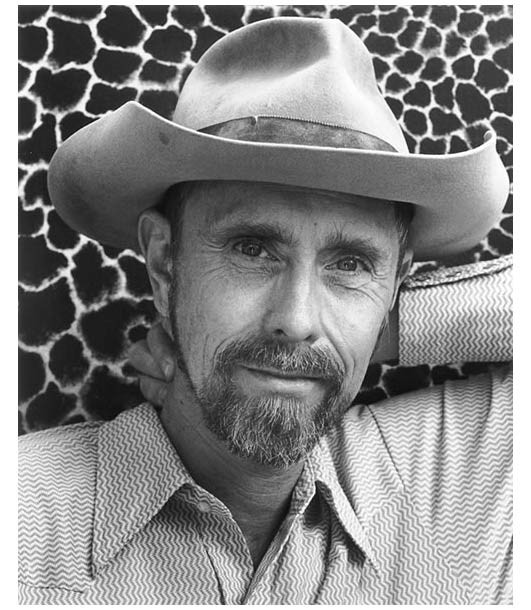

Брюс Коннер: «Эту вещь называют иначе — восстанием»

13 июля на MIEFF в «Иллюзионе» покажут первую в России ретроспективу Брюса Коннера — одного из главных американских художников и пионеров киноавангарда послевоенной эпохи. Он считается изобретателем жанра музыкального видео (этот короткометражный фильм под песню Рэя Чарльза тоже включен в программу), но, конечно, это побочный эффект. Его формальные эксперименты были направлены в первую очередь на исследование возможностей монтажа, циркуляции образов в СМИ и индустрии искусства — и, конечно, природы самого кино как культурно и технически обусловленного конструкта.

Мы публикуем перевод интервью Коннера с Кайманом Гходси для журнала Reversal, записанное в 1984 году. В нем авангардист описывает контекст появления «американской новой волны» режиссеров в 1950-х, критикует институционализацию экспериментального кинематографа и отстаивает равноправие режиссера и зрителя и способность искусства менять властную структуру.

Часть 1

Кайман Гходси: Что такое «американская новая волна»? По-твоему, она действительно существует или это лишь миф? А если существует, то чем отличается от других направлений и школ кинематографа?

Брюс Коннер: [Смеется] Ты ответил на свой собственный вопрос. Что еще мне остается добавить? Много говорили об этой «американской новой волне», придумав направление на манер французского, и эта фраза была в ходу. Понятия не имею, что она значит, и не знаю, по отношению к чему ее применить — к последним десяти годам или к тому, что происходило до них. В 60-е политическими очагами стали Нью-Йоркский кооператив кинематографистов и журнал Film Culture, однако они отражали лишь малую часть того, что происходило не в

КГ: Допустим, но вот ты говорил о режиссерах, которые провозгласили себя новыми. Что такого нового было в их фильмах?

БК: По большей части ничего. Просто многие в Штатах начали снимать собственное, личное кино. Это было полной противоположностью того, что происходило в 40-е и 50-е, когда по пальцам обеих рук можно было насчитать людей, всерьез занимавшихся кино на личном уровне — то есть работавших с изображениями, символами или структурой киноязыка, опираясь на персональную точку зрения. Ведь обычно себя выражает именно структура, а не сами люди. Под структурой я имею в виду властную структуру, политическую структуру, экономическую структуру, структуру, прикрывающую саму себя. Мне кажется, так продолжалось много лет. В 70-е, когда кино было академизировано, эта тенденция достигла наивысшей точки. Киношколы и киноколледжи превратили кино в индустрию, ублажающую и поощряющую фантазии студентов, которые хотели поиграть в режиссеров. Те, в свою очередь, обрели монополию над финансированием, предоставляемым федеральными организациями, киноклубами и фестивалями. Кино стало монолитным, и из него исчезло удовольствие.

КГ: То есть «новой» эту волну не назовешь. Ничего не изменилось. Но в

БК: Нужно оговориться, что в первую очередь я говорю о художественной составляющей фильмов, которые ценю сам. Уровень благосостояния людей, влюбленных в кино, увеличился до такой степени, что они могли вкладывать время и деньги в то, что раньше считалось привилегией для богатых. Вот в этом и заключается основное отличие. Люди получили возможность и свободу работать, игнорируя экономические ограничения, накладываемые на те фильмы, что изначально заточены под большую кассу.

КГ: Окей, это все инсайдерское мнение, но меня вот что интересует: что происходило на самом экране? Что изменилось: форма или содержание?

БК: Поскольку мы располагаем множественными точками зрения, всегда можно увидеть разную форму и разное содержание. Но лично я не могу сказать ничего ни о форме, ни о содержании. Я не могу просто так дать краткий обзор.

Я грезил о революции, которая бы изменила то, как люди смотрят фильмы и как они себя с ними соотносят

КГ: Что же тогда изменилось? Только положение режиссера? Взять хотя бы нас: ни у тебя, ни у меня нет миллионов долларов на покупку студии. Но благодаря изменившейся экономической ситуации мы можем просто взять и снять двадцать четыре кадра в секунду. Что снимали режиссеры того времени? Их фильмы противились содержанию? Или в них вообще не было содержания? А может быть, изменения коснулись только формы?

БК: Ты по-прежнему требуешь от меня некоего краткого обзора.

КГ: Я лишь хочу услышать твое мнение.

БК: Сначала я верил в утопию «вездесущего» (look-seeing) кино, которое расширялось бы и изменялось бы по множеству параметров. Такое кино должно было ломать представления о хронометраже, проецируемых изображениях, условиях просмотра — каждый фильм должен был стать уникальной ситуацией. Эти фильмы сами по себе стали бы событиями, они бы больше не являлись частью некой линейной истории кино или сценических искусств. Я грезил о революции, которая бы изменила то, как люди смотрят фильмы и как они себя с ними соотносят. Формирование огромного количества точек зрения — необычайно увлекательный и познавательный процесс. Мне казалось, я на сумасшедшей вечеринке, которая все изменит. Уже то, что многочисленные режиссеры собрались вместе, было поводом для праздника; но теперь все они разбрелись по собственным изолированным киноячейкам. Они не общаются между собой. Режиссеры погрязли в производстве коммерческого кино и прочей чепухи. Кино превратилось в институциональный национальный парк, финансируемый правительством, в образовательную дисциплину, которую людям впихивают в глотку.

Брюс Коннер. «Космический рэй», монтажный оммаж Рэю Чарльзу и первое музыкальное видео. 1961

КГ: Но ты грезил о вечеринке. Тебе кажется, что она не состоялась? Что кино подобно огромному прекрасному замку, в котором никто не хочет жить по завершении строительства?

БК: Честно говоря, я не уверен, что его строили с этой целью. По мере того, как режиссеров становилось все больше, я начал выделять среди них тех, кто хотел изменить восприятие зрителей, изменить то, как зрители взаимодействуют между собой — другими словами, видел тех, кто занимал радикальную и/или революционную точку зрения. Прежде всего мы требовали фундаментальных, радикальных изменений социального взаимодействия в Соединенных Штатах!

КГ: Другой вопрос о прошлом: кем были люди, инициировавшие (назовем ее так) новую волну в Калифорнийском заливе? Какую альтернативу они предложили, когда призвали зрителей перестать смотреть голливудское кино и переманили в небольшие кинотеатры на показы 16-мм фильмов? Что они предложили публике?

БК: Ну, начнем с того, что найдется не так уж много смельчаков, которые просто так скажут: «Перестаньте смотреть кино».

КГ: Хорошо, пускай не «перестаньте». Но они ведь сняли что-то новое и сказали: «Идите и смотрите».

БК: Я могу говорить только от лица людей, которых знаю лично и которые были предельно увлечены образами, полученными в ходе собственных изысканий. Вне зависимости от того, чем эти люди занимались до кино — поэзией ли, живописью, театром, неважно, — они именно в кино обнаружили доселе невиданную возможность создавать образы и менять порядок вещей.

КГ: То есть все дело было в форме высказывания?

БК: Когда я переехал сюда в 50-х, Джеймс Бротон перестал снимать кино. Сидни Питерсон тоже перестал, как перестали и многие другие режиссеры, которые прежде показывали фильмы в Музее современного искусства Сан-Франциско. Думается мне, в 50-е уровень кинопроизводства упал до рекордного минимума. Интерес к кино во многом возродился благодаря программам кинопоказов, проходивших в Музее современного искусства. Там впервые организовали программу на манер синематечной — антологию американских сюрреалистических и независимых фильмов. К ее созданию приложили руку Джеймс Бротон, братья Уитни и многие другие. Когда я переехал в

По возвращении в 65-м году я обнаружил, что Брюс Бейлли и еще несколько человек снимают кино. Затем возникла организация Canyon Cinema — в рамках этого кооперативного предприятия кинематографисты вместе работали над фильмами, и при этом никто никого не критиковал, а любой получившийся в итоге фильм мог быть дистрибутирован. В конце 60-х появилось много нового и интересного, а между кинематографистами Восточного и Западного побережья наконец-то наладилась связь. Феномен нового психоделического сообщества во многом сопоставим с феноменом битников десятью годами ранее. Сообщество моментально обрело дурную славу и стало национальным сенсацией; оно возникло в

Мое личное мотто как художника — по возможности быть в стороне

КГ: Пожалуй, хватит пока о прошлом. Каково положение художника сегодня? Каково его предназначение? Какую роль он играет?

БК: Мне тяжело судить — и это касается не только кино, но и искусства в целом. Искусство оказалось поглощено ремеслом и неразрывно теперь связано с идеей о том, что каждый является художником. Музею современного искусства Сан-Франциско на самом деле по барабану, что они там у себя выставляют. Им просто, как в Macy’s, нужно менять выставки раз в месяц или в два месяца. Заманивать посетителей. Сегодня, как мне думается, художник более чем когда-либо является товаром. А кроме того для меня очевидно, что творческий потенциал художника, будь то режиссера или кого угодно еще, рубится на корню организациями, от которых он зависит!

Мое личное мотто как художника — по возможности быть в стороне. Пока ничего нового я не наблюдаю. Вижу только одни и те же паттерны, которые многократно повторялись на моем веку. Разумеется, один из базовых паттернов, примеров которым, политических и экономических, не счесть как в искусстве, так и в любой другой области, — это бурное развитие, за которым следует затвердевание. Большинство людей с возрастом становится такими. Они придумывают для себя образ и уже не могут сделать ничего нового, только постоянно копошатся в прошлом. Последние несколько лет я по большей части пытаюсь вырваться из оков прошлого. Не говорить о нем, как я это делаю сейчас.

КГ: Но это как раз то, что мне хотелось узнать: какова роль художника в обществе сегодня?

БК: Это нужно решать каждому — вот и все, что я могу сказать. Люди определяют эту роль сами и для себя. Я не могу сказать, какова роль художника в обществе сегодня. Даже если я начну пользоваться такими однозначными категориями, мне рано или поздно придется опомниться и отказаться от них. Всякий раз, когда кто-либо, включая меня самого, придумывает категорию, я ее опровергаю, потому что она только накладывает ограничения. Искусство (art) — одно из тех английских трехбуквенных слов, что порождают непонимание и эмоциональную привязанность: искусство (art), Бог (God) и секс (sex). Оно сродни институциональному национальному парку.

КГ: И все же ты должен признать, что конкретно с этим трехбуквенным словом все не так просто.

БК: Помимо прочего я понял, что существует жестко структурированная и формализованная система национальных парков. Можно как угодно обращаться с образом Бога, если ты не выходишь за пределы социальных границ; то же самое касается искусства. Если на вещь можно наклеить какой-то ярлык, если она не причинит вреда и не привнесет ничего нового, назовем ее искусством.

КГ: А если привнесет?

БК: А если привнесет, то эту вещь называют иначе — восстанием, — так как она идет вразрез с общепринятыми ценностями.

Часть 2

БК: Изначально я поставил перед собой задачу изменить мировоззрение людей, потому что решил, что мое видение отличается от видения остальных, что большинство людей, которых я знал, принудили и

КГ: И ты счел своей обязанностью сделать видимым невидимое?

БК: Одной из моих целей — раз уж я собирался стать художником — было изменить или преобразовать представление о властной структуре в искусстве — субверсировать и изменить художественный музей и представление об искусстве как товаре. Я пытался вытолкнуть властную структуру из музея, из кадра. Позже я понял, что структура не только не ослабла — она стала гораздо сильнее, чем прежде. Сегодня существует корпоративная структура, оказывающая огромное влияние на работу художественных организаций. Мне тогда казалось: если что-либо обладает ценностью произведения искусства, то неважно, чье имя или эго на нем отпечатано; если произведение, которое я создаю, является частью меня, то его легко опознать, и при этом необязательно везде светить своим именем — это же не билборд.

КГ: Хочешь сказать, ты не будешь упомянут в финальных титрах своего следующего фильма?

БК: О, нет; теперь мое имя повсюду. В 63-м или 64-м году в Чикагском университете во время демонтажа выставки, которую я собирался увезти в Массачусетс, ко мне подошла пара, которая специально пришла на выставку, потому что их общего друга звали Брюсом Коннером. По возвращении в Массачусетс мне попалась в руки газетная вырезка из Линкольна, штат Небраска, о человеке по имени Брюс Коннер. Так я понял, что в мире меня много! Я отправился в бостонскую публичную библиотеку, чтобы пробежаться глазами по телефонным справочникам каждого штата в поисках Брюсов Коннеров. Я обнаружил где-то дюжину, а потом остановился. У меня возникла идея организовать съезд! У каждого был бы бейдж с надписью «Привет, меня зовут Брюс Коннер». Я задумал целую программу: приветственное слово для делегатов от Брюса Коннера, который затем представил бы ведущего Брюса Коннера, который, в свою очередь, представил бы главного спикера, Брюса Коннера! Но мне все еще это кажется нелепостью. Нелепо, что вещь, созданная мною, обладает какой-то ценностью исключительно благодаря денежному сумасбродству художественного мира. Отвечая на твой вопрос: нет, в фильме будет мое имя.

КГ: Каково теперь положение зрителя? Режиссер несет за него какую-либо ответственность?

БК: Только в том случае, если зритель складывает на него эту ответственность. Или в том случае, если режиссер лично полагает, что ответственен за зрителя. Они сами создают представление друг о друге, и ожидания друг от друга они тоже создают сами. Это такое же заблуждение, как деление экранных образов на только настоящие и только ненастоящие. Роли постоянно флуктуируют и меняются. Но мне нравится думать, что между зрителем и режиссером есть какой-то баланс. Один из них чуть больше наполняется горячим воздухом, чем другой, и становится крупнее, но друг без друга они не могут. Стоит только поместить зрителей в темную комнату сенсорной депривации, где они находятся наедине со звуками и изображениями, где они сидят и смотрят в одном направлении, как ты становишься обладателем огромного воздействия на их сознания и тела; это уникальный способ взаимодействия между художником и зрителем, который также в

Суть заключается в том, что я тоже зритель — я просто подключаю к процессу восприятия других людей

КГ: Вот поэтому-то я и задал тебе вопрос. Когда люди решаются стать твоей публикой, они вручают тебе право воздействовать на них. Они принимают решение прийти и расположиться в темноте и позволяют тебе что-то с ними сделать. Разве режиссер в такой ситуации не несет ответственность?

БК: Разумеется, если ты приверженец такой моральной точки зрения и степени осознанности. Но сейчас не так уж много людей осознают важность того, в каких условиях демонстрируются фильмы.

КГ: Мне вспоминается тот вечер в «Кастро». Прежде чем начать показ «Операции ‘Перекресток’», ты сказал зрителям, что, если им не понравится фильм или если они заскучают, пускай просто тихо уйдут. Ты сказал это мне — мне, которому пришлось преодолеть энное расстояние, потратить 45 минут на поиск парковочного места, спустить на билет $3.00 (а ведь это равняется оплате получаса работы) только затем, чтобы услышать от тебя, что я могу потихоньку покинуть помещение, если заскучаю. Каковы в такой ситуации взаимоотношения между режиссером и публикой?

БК: Думаю, я всего лишь хотел сказать: «Не мучайте себя просмотром того, что вам не хочется по-настоящему смотреть».

КГ: Но зрители и так все прекрасно понимают. Однако ты попросил, чтобы они потихоньку ушли, а не встали и не устроили скандал. Как это вообще возможно — предложить людям потратить время, деньги и силы ради твоего фильма, а затем так с ними обойтись?

БК: Такие уж у меня отношения с кино. Мне кажется, смотреть фильмы в кинотеатре не так уж важно. Если кому-то кажется, что это настолько важно, и если кто-то столько усилий к этому прилагает, но при этом не может просто так выйти из зала, тогда, думается мне, у него серьезные проблемы.

КГ: Я задаю вопрос тебе как режиссеру, а отвечаешь ты мне со зрительской точки зрения.

БК: Нет. С другой стороны, я уже не помню в точности, что тогда сказал. Ты пересказал мне то, свидетелем чего ты был, будучи зрителем. То, о чем ты говоришь, мало общего имеет с моими идеями или с тем, как я их выразил. Я не могу точно воспроизвести свои слова.

КГ: Я хочу понять, какого ты мнения о публике. Как ты к ней относишься? Что такое, по-твоему, публика?

БК: Я не могу отделить зрителя от кино. Суть заключается в том, что я тоже зритель — я просто подключаю к процессу восприятия других людей. Одна из причин, по которым я вовлекаю других людей, заключается в том, что кино в процессе просмотра совершенствуется и развивается — ведь после просмотра люди рассказывают мне о том, что я, по их мнению, снял. Это явно не тот случай, когда режиссеры организуют предварительные показы, чтобы понять, что лучше щекочет публику, а затем на протяжении фильма дубасят ее одной и той же шуткой.

КГ: Это всего лишь то, как они обращаются с публикой. С другой стороны, когда новый режиссер ставит перед собой цель уничтожить прежнюю систему, он в первую очередь начинает с публики. Он не желает, чтобы она смеялась и тратила деньги на попкорн, поэтому он как бы о ней забывает.

БК: Ты ведь знаешь, что случилось с Синематекой. Там все дошло до того, что организаторы показывали кино преимущественно для собственной тусовки, оправдываясь тем, что они, мол, «кураторы», и включали в программу серьезные и непонятные фильмы, которым, подобно вымирающим видам, требовалось субсидирование. Я ума не приложу, что они сделали со своим зрителем. Фильмы, показанные в таком контексте, убивают публику. Организаторы не собирали постоянную публику, которая возвращалась бы вновь и вновь — зрителей насиловали и оскорбляли, им отказывали в возможности хорошо провести время. Перед ними не лебезили. Я никогда не придерживался такой точки зрения.

В

По мнению структуралистов, хороший фильм — не тот, который ты просто смотришь, а тот, про который есть, что написать. Языковые игры стали важнее самого фильма. Структуралисты одержали верх над зрителем и растоптали его! Их единственный зритель — тот, которого принудили прийти на показ их учебники и который пополняет их банковские счета регулярной заплатой и гонораром до конца их жизней!

КГ: Спасибо большое.