Неизвестный Октябрь

19 ноября в Еврейском музее и центре толерантности пройдет очередной показ из программы «Мифы, образы, факты Революции: Шедевры советского историко-революционного фильма». Будут показывать и обсуждать «Любовь и ненависть» Альберта Гендельштейна — почти неизвестную картину 1935 года, своей поэтикой предугадывающую поиски кинематографа эпохи Оттепели.

Мы тем временем попросили кинокритика Михаила Трофименкова составить свой топ-лист неканонических художественных фильмов о революции — с помощью средств, пожертвованных нашими читателями.

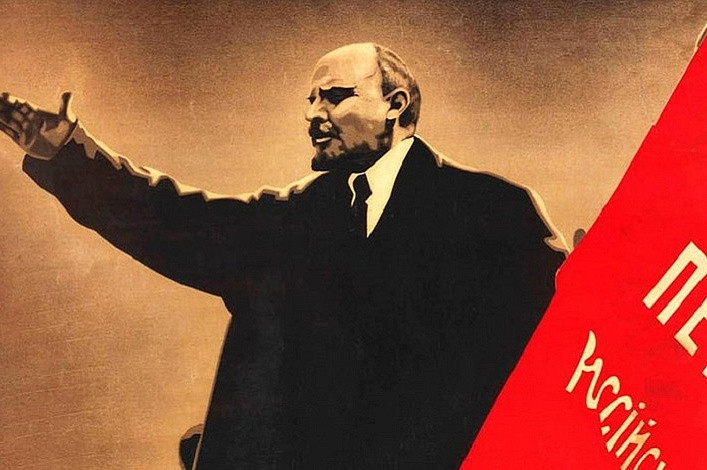

Напоминать в дни 100-летия Октября о канонических шедеврах советского революционного кино (от «Стачки» и «Броненосца “Потемкин”» до «В огне брода нет» и «Шестого июля») скучно. А сводить революционное кино к этим шедеврам — пусть это прозвучит жестоко — означает немного, но предать «Красную Атлантиду» советского кино в его немыслимом многообразии, сложности и свободе. И, соответственно, немного, но предать столь же сложную и немыслимую советскую жизнь, да и саму революцию тоже. В свой список я включил более или менее забытые фильмы, снятые после того, как революционный канон оформился и омертвел, фильмы, корректирующие или ставящие канон с ног на голову (или наоборот), фильмы, наконец, стоящие вне канона.

«ПОЭТ» (1956, Борис Барнет)

«ЖЕСТОКОСТЬ» (1959, Владимир Скуйбин)

«На губах романтиков-чекистов // Тихонов, Сельвинский, Пастернак…» — переиначил в годы оттепели Ян Сатуновский «Разговор с комсомольцем Н.Дементьевым» (1927) Эдуарда Багрицкого: «Справа наган, // Да слева шашка, // Цейсс посередке, // Сверху — фуражка… // А в походной сумке — // Спички и табак, // Тихонов, // Сельвинский, // Пастернак…» Сатуновский не ерничал, а констатировал факт: поэт и чекист — две ипостаси молодого героя, вышедших на авансцену революционного кино в годы оттепели.

Диалог Сатуновского с Багрицким, вообще, богат на скрытые смыслы. Прообразом Тарасова из фильма Барнета считается Багрицкий. Хотя бы потому, что действие происходит в неназванной, но несомненной Одессе, а других поэтов «у Одессы для вас таки нет». И плевать, что революционные вирши, вложенные Катаевым в уста Тарасова, могут привести в восторг только матросов, а зрителей — разве что в ужас. А поэт Дементьев, собеседник Багрицкого, в 1935-ом сойдет с ума и выбросится с 6-го этажа, возможно, затравленный «романтиками-чекистами». Пастернак, в свою очередь, напутствует его: «Немые индивиды, // И небо, как в степи. // Не кайся, не завидуй, // Покойся с миром, спи. // Как прусской пушке Берте // Не по зубам Париж, // Ты не узнаешь смерти, // Хоть через час сгоришь». А Венька Малышев («Жестокость»), не поэт, а почти чекист — помнач угро сибирского городка — как

«Поэт» вроде бы подтверждает репутацию Валентина Катаева — а «Поэт» — единственный фильм по его оригинальному сценарию — как записного циника. Белый офицер с душой, выжженной газами на мировой войне, он сидел «под расстрелом» в Одесской ЧК, а теперь делает вид, что был на правильной стороне баррикад: Тарасова же чуть не расстрелял соратник и соперник в поэзии и любви, белогвардеец Орловский. Мне кажется, что — с дистанции минувших лет — Катаев утверждал ценность хэппи-энда как такового. Неважно, белый ты поэт или красный, но главное — то, что ты выжил, как Тарасов и даже его возлюбленная, которую Орловский, вопреки всем законам революционного мелодраматизма, толком убить не сумел.

Скуйбин же, которому судьба отмерила 34 года жизни и 4 фильма, утверждал: хэппи-энда у революции не бывает. Уже потому, что жизнь после победы революции не перестает быть жизнью, а жизнь — штука предательская. Эта философия дает право назвать «Жестокость» — с ее душной, несмотря на сибирский мороз, атмосферой и интерьерами, сплющенными низкими потолками — красным нуаром. В Сибири-1923 уже наступил маленький 1937-й. Хороший, по большому счету, мужик Ефрем Ефремович, цирковой борец, вознесенный в кресло начальника угро, без зазрения совести поставит к стенке мужика-лесовика Лазаря Баукина. Ему плевать, что — не столько распропагандированный, сколько просветленный Венькой — матерый белобандит помог взять самого «императора всея тайги» Воронцова, любителя топить учительниц в болоте. В общем, Скуйбин уже наметил роковой исторический треугольник, знакомый в упрощенном варианте по треугольнику Жеглов-Шарапов-Левченко.

Еще одно звено подспудной связи «Поэта» и «Жестокости» — Николай Крючков. У Барнета он играет матроса Царева, всей душой открытого, хоть стихам Тарасова, хоть супрематизму. У Скуйбина — того самого Ефрема. И кто скажет, что Царев и Ефрем — не один и тот же человек, проявляющий себя по-разному. Ведь и чекист в душе поэт, а поэты бывают и пострашней чекистов.

«НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ» (1965, Илья Ольшвангер)

«КОМИССАРЫ» (1969, Николай Мащенко)

«Мы // диалектику // учили не по Гегелю. // Бряцанием боев // она врывалась в стих, // когда // под пулями // от нас буржуи бегали, // как мы // когда-то // бегали от них» — писал Маяковский («Во весь голос», 1930). Тремя годами раньше он же клеймил Эйзенштейна, впервые сделавшего Ленина персонажем «Октября»: «Отвратительно видеть, когда человек принимает похожие на Ленина позы и делает похожие телодвижения, и за всей этой внешностью чувствуется полная пустота, полное отсутствие жизни». Что ж, Маяковский выучил «негегелевскую диалектику» на отлично. Нет иллюстрации к ней нагляднее, чем параллельная эволюция образов вождей революции и ее рядовых. Двадцатым еще не ведомы ни те, ни другие. Не дух божий, но призрак коммунизма носится не над безжизненной землей, но над бесформенной и угнетенной массой. Первыми из нее выделятся — так решили партия и правительство, раскритиковавшие поэтическое, безгеройное кино 1920-х — характерные, колоритные, на ощупь обретающие классовое сознание рядовые вроде Максима. Чуть позже выйдя на экран, вожди, напротив, стремительно превратятся в ходячие иконы.

Логично, что оттепель, декларировав «восстановление ленинских норм», первым делом очеловечит вождей. Сюрреалистический апогей этого очеловечивания — явление Иннокентия Смоктуновского, кажется, еще в плаще Гамлета, но уже в гриме Ленина, спотыкающегося на сломанном каблуке («На одной планете»). За сутки, что занимает действие фильма, он успевает не только разминуться с белогвардейской пулей, выступить на митинге, встретить Новый, 1918-й год, поспорить со швейцарским товарищем Платтеном о мировой революции и изложить хрущевскую концепцию «мирного сосуществования антагонистических систем», но и изрядно начудить. Арестовать, например, румынскую миссию в полном составе на одном том основании, что доселе дипломатов еще никто не арестовывал: давайте попробуем, интересно, что будет. Даже телефонную трубку он, сняв левой рукой, прикладывал к правому уху: эту пластическую странность Юрий Каюров, многократный исполнитель роли Ленина, комментирует, разводя руками: «Это же Кеша».

Одновременно, рядовые революции — природа не терпит пустоты — начиная с «Павла Корчагина» (Алов, Наумов, 1956) и «Коммуниста» (Райзман, 1958), раскинувшего руки крестом под градом пуль, распластывались на экране в иконописные лики. Апогей их расчеловечивания — «Комиссары», которых следовало бы назвать «Апостолами». Камера превращает лица даже не в лики, а в фаюмские портреты. Курсы переподготовки рубак гражданской войны в гражданских специалистов размещаются под монастырскими сводами. У них есть имена, данные при крещении, но, обратившись в новую веру, они сбиваются, обращаются друг к другу: «Комиссар Комиссаров». Вообще, они, возможно, все полегли в боях и, мертвые, встречаются в комиссарском чистилище. И лишь по инерции довоевывают свою войну с таким же мертвым врагом — петлюровским сотником, обитателем призрачного леса, покидающим его лишь по ночам.

«26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ» (1965, Аждар Ибрагимов)

«ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У МЕРТВЫХ» (1977, Кальё Кийск)

Диалектика революции заключается, среди прочего, и в том, что ее неизбежная победа революции складывается из череды проигранных сражений. Логично, что все вершинные фильмы о революции («Броненосец “Потемкин” Эйзенштейна; “Битва за Алжир» Понтекорво; «Пригоршня динамита” Леоне) посвящены именно разгромленным восстаниям. Утопленная в крови Парижская Коммуна и преданная Испанская Республика — неизмеримо более мощные источники вдохновения, чем победоносные «дни Октября» или — ну, не знаю — взятие Сайгона силами Народной армии Вьетнама и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама в 1975 году. Но постичь умом диалектику поражений и побед гораздо проще, чем перевести эту диалектику на язык образов.

Самое мифологизированное из проигранных сражений гражданской войны — гибель 26 руководителей и рядовых работников Бакинского совнаркома, зверски убитых в ночь на 20 сентября 1918 года среди барханов Туркестана, на 207-й версте железной дороги Красноводск-Ашхабад. Ответственность за их гибель, источающую почти метафизический ужас, лежит на эсеровском Закаспийском временном правительстве и английской военной миссии. Комиссарам посвящали баллады и поэмы Есенин и Асеев, еще в 1932-ом о них снял фильм Николай Шенгелая. Ибрагимов обновил комиссарскую легенду. Абстрактность и истеричность барочной оптики, считавшейся хорошим тоном в

Ибрагимов дал своим комиссарам погибнуть в бою, бросившись в рукопашную с палачами, и превратиться в памятник самим себе. Памятник, естественно, демонтированный в современном Баку. В отличие от него, Кийск — эсэсовец, ставший худруком Таллинской киностудии и членом ЦК Компартии Эстонии — безнаказанно пошел против течения. Его как бы реквием по коминтерновцу Антону Соммеру, одному из вождей восстания (1 декабря 1924) в Таллине — последнего сполоха уже залитого кровью пожара европейской революции — констатация тщеты всего сущего. Коммунисты — безусловные герои, но и заложники абсурдности истории как таковой. Антону невыносим мир, озабоченный лишь жратвой и деньгами, выпивкой и похотью, но ни его, ничья еще кровь не в состоянии смыть подлость и, прежде всего, пошлость мира. Пошл руководитель подполья — лысый, как бильярдный шар, актер дурного символистского театра. Пошла актриска-предательница, и пошло настигающее ее на пороге обшарпанной меблирашки свинцовое возмездие. Пошлы, как клоуны из бурлеска, убийцы Антона. Ну, и обязательную максиму о поражении как ступени к победе Кийск, естественно, воплотил в соответствие со своей историософией. «Главное — остаться в живых», — подводит черту под восстанием его уцелевший куратор. И — отбывает в Москву. Ну, а мозг убитого Антона остается в стеклянной банке в городском морге.

«ИЗМЕНА» (1967, Тахир Сабиров)

«ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (1967, Виктор Ивченко)

«После Освенцима» стало немыслимо не только писать, как утверждал Адорно, стихи (особенно по-немецки), но и писать традиционные психологические романы. Экзистенция эмигрировала в низкие жанры, прежде всего, в нуар. Сходную диалектику низкого и высокого можно вычитать и из советского кино.

С одной стороны, в середине 1950-х годов воскресла «красная пинкертоновщина». Эти скачки на костях павших героев революции партия осудила за безыдейность: дескать, героев буржуазной бульварщины авторы собирательных «Красных дьяволят» просто переодевают в буденовки и кожанки. С наступление оттепели, все вернулось на круги своя. Сначала Арсен Люпен взял себе экранный псевдоним Камо в трилогии Карамяна и Кеворкова о легендарном армянском боевике, потом знаменитый оператор Кольцатый, переквалифицировавшийся в режиссера, учинил большую вампуку под названием «Таинственный монах». Ну, а потом пошло-поехало. К середине 1980-х территорию экранной революции захватили всевозможные охотники на «императоров тайги», в которых ничего революционного, кроме красной ленты на папахе не было. Но был и момент, когда революционный вестерн был действительно революционным. Точнее говоря, это был своего рода нуар-вестерн. Поскольку ключевой вопрос нуара — вопрос о том, кому можно доверять и можно ли, вообще, доверять кому бы то ни было. В то же время, слово «доверие» стало паролем 1960-х: слишком уж много к тому времени накопилось в обществе недоверия и неверия. В таджикской «Измене» и украинском «Десятом шаге», среди прочих фильмов конца 1960-х, жанр и трагическая экзистенция гармонировали почти идеально.

«Измена», один из первых, если не первый, «истерн», напоминает «Золотую пулю» Дамиано Дамиани. Как в образцовом спагетти-вестерне, вскормленным традицией комедии масок, смысл действия радикально переворачивается от эпизода к эпизоду. Кто такой красный командир Асад? Порывистый романтик, сгоряча застреливший комиссара, уличенного в измене? Жертва провокации врагов революции? Предатель, идущий по трупам к власти? Стоит получить подтверждение одной из этих версий, как развитие действия не оставляет от нее камня на камне. Никому верить нельзя, так ведь и экранные красные конники сами не знают, кому верить. И так и не узнают, потому что все три ответа на вопрос, кто такой Асад — романтик, жертва или негодяй — соответствуют революционной действительности.

Ивченко экранизировал повесть героя гражданской войны, комкора Роберта Эйдемана, что само по себе символично. Сам Эйдеман был расстрелян вместе с Тухачевским и, вне зависимости, от того, жертва он или заговорщик, проблема доверия стала для него роковой. Но и в своей прозе, еще находясь в фаворе, он уже задавался именно этой проблемой. Как и «Измена», «Десятый шаг» — отличный вестерн. Головорезы атамана Хмары готовятся захватить с помощью предателя городок «на фронтире», просочившись в него под видом делегатов крестьянского съезда. Сцена, в которой они рубят шашками инженера, пошедшего на красную службу — напевая «Вы жертвою пали в борьбе роковой», незаметно переходя к «Сударыне-барыне» — вообще, сияющая вершина «истерна». Но получается, что гораздо страшнее «чужого» — «свой», невольно творящий зло, невзначай предающий. Особенно, если этой «свой-чужой» — боевая соратница-героиня, жена самого начальника ЧК. И невинная ее вина лишь в том, что, пройдя гражданскую войну, она не растеряла доверия к людям.

«БЕЗ СТРАХА» (1971, Али Хамраев)

«ВСТРЕЧА У СТАРОЙ МЕЧЕТИ» (1969, Сухбат Хамидов)

Какие-какие, а эти фильмы следовало бы в наши дни неустанно показывать по телевизору. В момент съемок, их фактура казалась безоговорочным достоянием прошлого. Но не прошло и 25 лет после падения СССР как самыми проклятыми и актуальными вопросами Востока стали те же вопросы, над которыми бились комиссары 1920-х.

Короче говоря, «Без страха» — фильм о том, как узбекские женщины снимали с себя паранджу, и зачастую, расставшись с ней, прощались с жизнью. Внешне аскетическое, но изнутри невыносимо раскаленное, безжалостное, графически отчетливое кино. Почти древнегреческая трагедия или трагедия классицистическая о борьбе чувства и долга. Только вот тяжесть и чувств, и долга немыслимо превосходят все, что знали драматурги прошлого: так ведь и ничего сомасштабного революционному переделу мира в мировой истории еще не было. У каждого своя паранджа. У комиссаров — паранджа принципов и идеалов, от которых они не могут отступиться. Но легко ли ему агитировать девчонок из кишлака рискнуть своей жизнью, если собственную жену он не может уговорить открыть лицо. И это при том, что она — отнюдь не запуганная дикарка, а сильная, мужественная, самостоятельная женщина. Просто ее паранджа — ее любовь. Что, еще не пришло время снимать паранджи? Что, нужна долгая культурная работа, а не кавалерийская атака на мракобесие? Но, если не атаковать сейчас, мракобесие не отступит, а растворится во внешне окультуренной жизни, отравит ее, прорастет ядовитым семенем, как прорастает сейчас в Афганистане, Средней Азии, далее везде. Все эти вопросы кажутся неразрешимыми, но Хамраев знает на них ответ. И ответ этот — смерть.

Таджикская «Встреча у старой мечети» — разудалый балаган, по сравнению с шедевром Хамраева, снятым им, впрочем, между двумя «истернами». Но и в этой «героической комедии» о схватке горстки добровольцев с бандой басмачей, обрушившейся на их городок в поисках золота, спрятанного в старой мечети, есть своя истина о культурной революции как величайшем завоевании Октября. Мечеть давно переоборудована в клуб, и в первый раз — а первый раз зачастую определяет и сам исход сражения — в бегство басмачей повергает не винтовочный залп, а красная конница, скачущая по полотну экрана. Просто басмачи никогда в жизни не видели кино, и не знают, что «Чапай не выплывет», потому что не выплывет никогда, а экранная стрельба не причинит им ни малейшего вреда. И недаром первый из басмачей проникнет в клуб, укрывшись паранджой: «Вот тебе и бабушка», — изумленно воскликнет киномеханик-комсомолец, едва успевая увернуться от «бабушкиного» кинжала.

Окажись, впрочем, он нашим современником, не стал бы он сетовать на поворот течения истории вспять и на возвращения средневековья. Он просто бы засучил рукава и отправился в новый поход против новых басмачей. Да и комиссар из фильма Хамраева поступил бы так же. Кому-кому, а

«ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ ШРИФТОМ» (1981, Виталий Мельников)

«ПУТЕШЕСТВИЕ МОЛОДОГО КОМПОЗИТОРА» (1984, Георгий Шенгелая)

Кто-то из французов пустил в свое время bon mot: май 1968 года стал для де Голля неожиданностью, потому что он не смотрел «На последнем дыхании», а смотрел, наоборот, комедии с Луи де Фюнесом. Не знаю, что там смотрели в Кремле времен зрелого «застоя», но очевидно, что они не смотрели, если гибель СССР застала их врасплох. А не смотрели они Абдрашитова, Асанову, Ишмухамедова, Микаэляна, Оджагова, Райзмана, Трегубовича. То есть, все лучшее советское кино, начиная с середины 1970-х годов — если не раньше — отчаянно констатировавшее «моральный кризис»: что-то в советской жизни пошло наперекосяк; так нам, как констатировал бригадир Потапов из «Премии» Гельмана-Микаэляна, коммунизм не построить. Это ощущение было столь всеобъемлющим, что о моральном кризисе вопило даже кино, обращенное в революционное прошлое. Впрочем, это прошлое было идеологическим настоящим.

Мельников в своем фильме, жанр которого можно определить как уникальный «архивный триллер», сталкивает деградирующее настоящее с канонизированным прошлым. Историк Голубев занимается самым, что ни на есть, идеологически выдержанным делом: восстанавливает историю большевистского подполья и эмиграции в эпоху, предшествовавшую первой мировой войне. Казалось бы, вопрос, кто предал «Вальбургскую группу», переправлявшую в Россию нелегальную литературу — обвиненный в предательстве и покончивший с собой Тишков или кто-то другой — носит сугубо академический характер. Но не

Шенгелая же снял — на материале как бы революции 1905 года — притчу о терроре и шедевр безжалостной национальной самокритики. «Алиса» в канотье — композитор Никуша — блуждает по зазеркалью Грузии, охваченной после поражения революции белым террором. А была ли революция? Экранные грузины, в лучшем случае — даже не страдальцы, а позеры, столь усердно сетовавшие о своих страданиях, что смертельные страдания просто не могли не откликнуться на приглашение зайти к ним в гости. В худшем — вольные или невольные провокаторы, напялившие маски карнавальных грузин из