Олег Аронсон. От фотогении бедности к киногении денег

14 сентября в «Порядке слов Перелетного кабака» состоится презентация сборника «Кино/капитал», выпущенного в этом году издательством «Сеанс». В него вошли статьи философов, историков, психоаналитиков и экономистов, рассматривающих внутренние связи между кинематографом и капиталом.

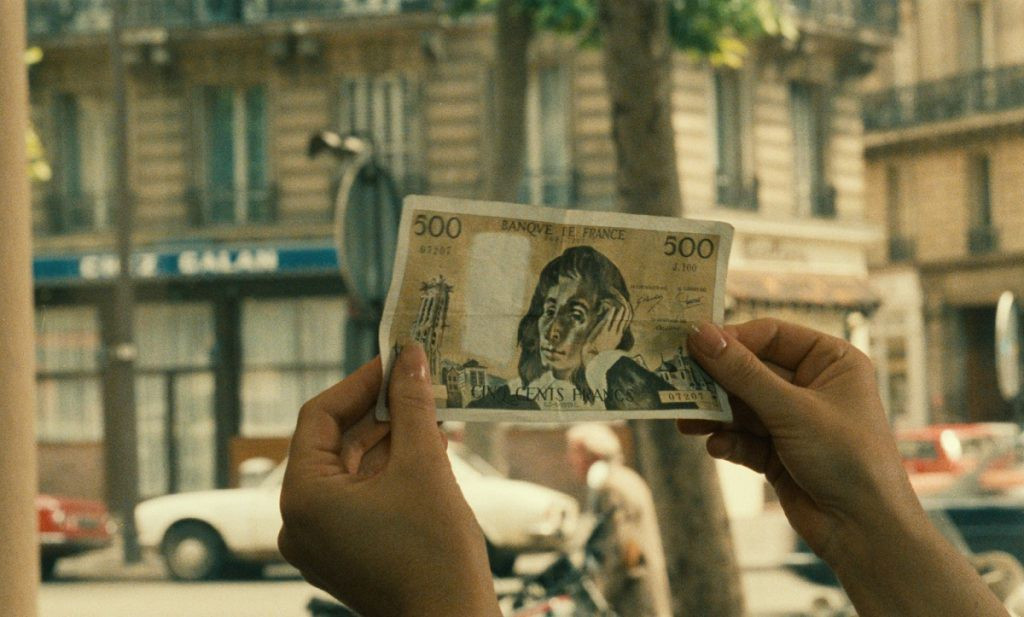

Публикуем текст философа Олега Аронсона, который будет одним из участников презентации. В центре внимания его статьи — особая привлекательность фильмов о деньгах, обманах, подделках, кражах, ограблениях, мошенничествах, где деньги выступают не как фотогенический объект, а являются невидимым двигателем кинематографической динамики. Как полагает и объясняет Аронсон, деньги не имеют фотогении, ориентированной на визуальные качества объекта, а обладают киногенией, передающей прежде всего скорости и трансформации, в которых кино проявляет себя уже не как техника представления, а как сама материя современного мира, одним из элементов которой деньги и являются.

«Старое проклятие подтачивает кино — деньги, то есть время»[1], — пишет Жиль Делёз. В этой фразе, как в кристалле, соприсутствует несколько сюжетов, каждый из которых заслуживает отдельного внимания. Прежде всего, недвусмысленно утверждается зависимость кинематографа от денег. И не случайно в этой связи Делёз дважды вспоминает слова Феллини о том, что «когда денег больше не останется, с фильмами будет покончено». Но если при первом цитировании она значит лишь то, что минута фильма стоит слишком дорого (что, судя по всему, и имел в виду итальянский режиссер), то когда эта фраза повторяется еще раз уже в раскавыченном варианте, речь идет уже о том, что деньги и кино с

Однако помимо этого мы видим также, что кино включается в уже имеющийся альянс времени и денег, ставший нерасторжимым в мире капиталистической экономики. И такое включение в мир денег оказывается связано со всей историей кино и с квазирелигиозной проблематикой («старое проклятие»), которая почти всегда сопутствует деньгам.

Фактически Делёз пытается указать на то, что смена способа функционирования денег и смена кинематографической образности накрепко связаны друг с другом. Мы же попытаемся проследить эту связь и понять, что может дать обращение к кинематографу для понимания места денег в современном обществе.

***

Начнем с фильма, который затрагивает все те мотивы, которые мы усмотрели в фразе Делёза. Это — «Карманник» Робера Брессона (1959). Данный фильм представляется особенно значимым потому, что проводит очень важную границу, на которую историки кино мало обращают внимания, но которая как раз и характеризует смену отношения к деньгам, уже заявившую о себе в кино, но еще не затронувшую нас вне его.

Напомню, что «Карманник» представляет собой вольную интерпретацию романа Достоевского «Преступление и наказание», где действие перенесено в Париж середины XX века, а убийство старушки-процентщицы заменено кражей бумажника. Интересно, что сам способ изменения основного сюжетного мотива романа находится в логике брессоновского подхода к кинематографу, который можно определить как изобразительную аскезу. Этот принцип напрямую связан с его задачей или, точнее, вопросом: возможно ли в кино божественное откровение, подобное тому, что происходит в храме? Или, говоря несколько иначе: может ли кино произвести богоявление? Это волновало Брессона на протяжении всего его творчества. Это побуждает его к изобретению своей особой изобразительной манеры, постоянно демонстрирующей зрителю, что само изображение не имеет значения. Удовольствие от изобразительной стороны фильма затрудняет путь к неизобразимому, рождающемуся в таком литургическом соединении сюжета, текста, изображения и музыки, когда все они минимизированы настолько, что не мешают проявиться некоторому ритму подражания Христу, пульсации святости. И все это имеет непосредственное отношение к теме денег, столь важной для Брессона, чей последний фильм так и назывался — L’Argent («Деньги», 1983) — и стал своего рода апофеозом линии, намеченной в «Карманнике».

Из всех фильмов Брессона «Карманник» отличается тем, что в нем есть эпизод, где режиссер не борется с привлекательностью киноизображения, а, напротив, словно потакает зрителю в его поиске удовольствия.

Речь идет об эпизоде на вокзале, где смонтированы сцены краж, в которых участвует главный герой. Нам показывают ловкость и изобретательность воров. Каждый фрагмент — своеобразный аттракцион, в восприятии которого моральная оценка притупляется, а на первый план выходит восхищение зрелищем обмана, мошенничества, манипуляции. Этот эпизод выглядит как своеобразный фильм-в-фильме, где изобразительной аскезе, стремящейся к открытию трансценденции, противостоит чистое кинематографическое удовольствие, воплощенное в аттракционе кражи. Таким образом Брессон искусно переносит акцент с греха сюжетного (сама кража) на грех восприятия (удовольствие от созерцания кражи), неявно делая зрителя соучастником зрелища и… преступления.

Помимо сюжетной коллизии в «Карманнике» разыгрывается также и принципиальный кинематографический спор о том, где искать воздействие кинематографа, — в удовольствии от зрелища иллюзии и обмана (кража и манипуляция в кадре становятся синонимами самого кинематографа) или же в тех слабых импульсах, которые оказывают свой эффект вопреки этому удовольствию, в дополнение к нему, как неустранимое «нечто», в чем Брессон хотел бы видеть знаки божественного присутствия.

В кино эти знаки материализуются, порождая эффект «трансцендирующей имманенции», но они настолько слабы, что практически никогда невозможно прямо указать, в какой момент это происходит. Возможно, это происходит даже не в процессе просмотра фильма, возможно — в воспоминании о нем или же тогда, когда фильм становится единицей нашего восприятия мира.

***

На практическом уровне Брессон, сталкивая монтажную сцену вокзальных краж со всей изобразительной логикой фильма, возвращается к давней довоенной полемике о фотогении кино, о тех выразительных средствах, которые отличают его от прочих искусств.

Несмотря на то, что вопросы фотогении затрагивались почти всеми теоретиками раннего кинематографа (некоторыми — прямо, некоторыми — косвенно), если быть предельно лаконичным, можно выделить два принципиальных полюса в ее понимании. Связаны они с именами французских теоретиков и кинорежиссеров, а именно Луи Деллюка и Жана Эпштейна.

Для Деллюка фотогеничны те вещи, которые обретают свою выразительность именно на пленке. И, собственно, кино как искусство есть способ запечатления этих вещей. Деллюк связывает фотогению с некоторой «полнотой видимости», которую дает фильм и которой лишен человеческий глаз; которой располагает даже не публика, а толпа, стремящаяся стать толпой всемирной, неким прообразом утраченного греческого полиса[2]. «Полнота видимости» открывает преображенный мир вещей (саму жизнь). Благодаря кино они, вещи, предстают перед человеческим взором не как подручные, а как равноправные с самим человеком части природы. Неутилитарная сторона мира, открываемая кинематографической фотогенией по Деллюку, заставляет его интерпретировать кино как искусство в почти кантианском духе (незаинтересованное удовольствие, получаемое от внутренней «содержательности» — Кант бы назвал это «целесообразностью» — объекта, лишенного всякого содержания, кроме его внешней изобразительной стороны). Перед нами вариант фотогении как кинематографа воздействия посредством изображения.

Другой способ мыслить кинематографическую фотогению предлагает Эпштейн. Именно он начинает использовать термин «киногения» (сinégénie), чтобы подчеркнуть нефотографическую природу кинематографа, однако различение кинематографической фотогении им не акцентируется. Мы же для большей радикализации противоречия будем называть эпштейновскую версию фотогении киногенией[3].

Итак, для Эпштейна кино — это не столько восприятие изображений, сколько область импульсов, порождаемых движением, скоростью, изменчивостью. Это — продолжающееся действие того, что уже ушло из сферы видимости, действие кадра, который уже сменил другой кадр, память о вещи, которой уже нет в кадре, но отношения с ней оседают в памяти. Эпштейн сравнивает кинематограф с текучим потоком образов, подобных магме или вулканической лаве. И именно эта текучесть создает ситуацию киногении как своеобразной «мнемограммы», в которой записан неконтролируемый зрительский рефлекс[4].

Интересно, что незадолго до Эпштейна именно термин «мнемограмма» применил знаменитый теоретик искусства Эби Варбург для своей концепции исторического заражения образами. Варбург писал о «мнемограммах страсти», записью которых являются образы, пересекающие пространство истории. Эпштейн же видел в кинематографических мнемограммах способ материализации чувств, которые утрачены нашей памятью, но сохранились в вещах, которым достаточно лишь промелькнуть на экране, чтобы они заново были реанимированы. В обоих случаях нельзя не заметить влияние концепции «аффективной памяти» Анри Бергсона, и потому неудивительно, что в бергсонианском проекте Жиля Делёза столь значим именно Эпштейн, а не Деллюк.

Сам Эпштейн пишет о неизобразительном характере киногенического «аффективного избытка», находящегося в утраченной перцепции. Потому для него кино — мир призраков, а не видимостей, мир, в котором нет слов, а есть только движения, скорости, вибрации. Здесь нет никакой психологии восприятия, здесь сам взгляд зрителя обретает нечеловеческое измерение, поскольку место индивидуальной эмоции (такой, например, как удовольствие) занимает неиндивидуальный аффект как некоторая динамическая конфигурация рефлексов, импульсов, сил, действие которых не предполагает ни сознания, ни языка.

***

Обозначив эти два полюса понимания фотогении, один — отталкивающийся от изображения объекта, а другой — от его трансформации, обратим внимание на место денег в этом спектре кинематографических образов. Прежде всего очевидно, что деньги — нефотогенический объект в смысле Деллюка, то есть они не обладают той самостоятельной привлекательностью на экране, как, например, лицо человека, дым паровоза, рябь воды… Сколь бы эстетически совершенны ни были банкноты и сколь бы ярко ни сверкали монеты, деньги в кадре выполняют совершенно иную функцию. Они выражают прежде всего социальные отношения, а потому теряют связь с той физической «природой», полнота которой в восприятии и позволяет объекту участвовать в незаинтересованном удовольствии, то есть быть фотогеничным. Они сигнализируют о

Деньги в раннем кинематографе (показанные напрямую или же воплощенные в богатстве костюмов персонажей и интерьеров их домов) практически всегда были знаком порока. Добродетель же рядилась в обличие бедности или, по крайней мере, равнодушия к деньгам. При этом неприкаянность, бесприютность, нужда — были распространенными мотивами, причем не только мелодрам, но и комедий (именно на этом строит образ своего персонажа Чаплин). Эти темы находили отклик у публики и, как следствие, изображаемая бедность была проводником в мир фотогенических объектов. Бедность связывала вещи и людей с природой, а богатство — с несправедливостью социума.

Что же касается денег, то они в кинематографе фигурировали не как средство обмена, а как инструмент обмана.

Эмблематичным фильмом в этой связи можно считать «Алчность» Эриха фон Штрогейма (1926), где повторяющимся мотивом являются перебираемые монеты, а финал в Долине Смерти максимально усиливает «негативность» денег, которые, будучи взяты крупным планом, вдруг впервые обретают свою вещность и неуместность среди пустыни, палящего солнца, умирающих от жажды человека и канарейки. При этом в фильме Штрогейма нет идеализации бедности — напротив, она показана гротескно и саркастически как оборотная сторона денег. В этом он радикально отличается от многих своих современников, следовавших путем изобразительной фотогении, а потому бедность словно «поселялась» в их кинематографе, даже если и не была показана напрямую.

Ранний кинематограф был охвачен фотогенией бедности, которая присутствовала в нем не столько как изображение нищеты, сколько в виде ценностей, окрашивавших взгляд зрителя на объекты внутрикадрового пространства, а также — и на это важно обратить внимание — в виде технических и выразительных средств самого кинематографа. Последнее обстоятельство устанавливает важную связь между социальным и эстетическим порядками изображения. Именно этот момент с присущей ему проницательностью выделяет в кинематографе Юрий Тынянов:

«Когда человек изображал голову зверя на клинке — он не только изображал его, но это давало ему магическую храбрость — его тотем был с ним, на его оружии, его тотем вонзался в грудь его врага. Иначе говоря, в рисунке его были две функции: репродуктивно-материальная и магическая. Случайным результатом оказалось то обстоятельство, что голова леопарда появилась на всех клинках всего племени, — так она стала знаком отличия своего оружия от вражеского, стала мнемоническим знаком, а отсюда идеограммой, буквой. Что совершилось? Закрепление одного из результатов и вместе переключение функций. Таков и путь перехода технических средств в средства искусства. Живая фотография, главная роль которой — сходство с изображаемой природой, перешла в искусство кино. При этом была переключена функция всех средств — они уже не средства сами по себе, а средства со знаком искусства. И здесь „бедность“ кино, его плоскостность, его бесцветность — оказались средствами положительными, подлинными средствами искусства, точно так же как несовершенство и примитивность древнего изображения тотема оказались положительными средствами на пути к письму»[5].

Следствием из этих рассуждений Тынянова является то, что кинематограф, который он описывает — это знаковая система, которая еще не знает своего письма.

Это мир конфигураций мнемонических знаков, в которых материальная и магическая составляющие не разделены. То, что мы называем фотогеническими объектами раннего кино (в смысле Деллюка), — это шаг в сторону такой неразделенности вещи на вещь и ее образ. Фотогения же в смысле Эпштейна вообще игнорирует вещи, поскольку имеет дело с аффективными знаками, в которых невозможно выделить означающее и означаемое. Такова «буква», о которой пишет Тынянов: различительный мнемонический знак, становящийся социальной идеограммой. Мы привыкли к пониманию «буквы» как единицы уже сложившегося алфавита. Но у Тынянова явно прослеживается иной мотив. Для него «буква» напрямую соотносится с социальным действием, в котором человеческая общность уже имеет ритуальные знаки, но еще не имеет письма. Только с появлением письма возникают те властные отношения, благодаря которым зарождаются алфавит, закон, государство, а также многое из того, что отсылает нас к культуре, определяющей себя как отличную от природы. Тыняновские «буквы», из которых он выводит специфику искусства кино, куда ближе к древнегреческому στοίχος, понимаемому греками именно как «буквы мироздания», к тому, что сегодня мы именуем «стихиями», когда говорим о досократической философии.

Собственно, различие между двумя типами фотогений (между фотогенией Деллюка и фотогенией Эпштейна) можно описать также как различие между атомистическим принципом познания нового объекта (кинематограф), с его алфавитом фотогенических объектов, — и возвращением к оставленной в античности логике стихий, в которой киногения есть прежде всего знак («буква») неразделимости природы и человеческой общности. Другими словами, через киногению восприятие кинематографа получает дополнительное измерение, в котором общность оказывается не набором зрителей-индивидов, и не социально сконструированной единицей общества, и даже не новым субъектом восприятия (как рассуждали о массе Беньямин и Кракауэр), а некой стихией наряду с теми, которые интерпретировались греками как элементы мироздания (огонь, вода, воздух, апейрон, число и тому подобные). А это значит, что сила кино отсылает нас к области аффектов, где природное и социальное, природное и культурное неразличимы.

Это мир, в котором еще нет письма, нет неравенства, нет представлений о богатстве и бедности.

***

Но прежде чем обратиться к логике этого мира, вернемся еще раз к уже затронутой фотогении вещей, присущей раннему кино. Повторим еще раз, что речь идет не только об изображении бедности, но и о способе организации образа, при которой господствующим является «принцип нехватки».

Алфавит всегда ограничен, энциклопедия — неполна. Ранний кинематограф пытается восполнить свою визуальную «бедность» (отсутствие звука и цвета, плоскостный характер изображения) изобретением специфических приемов, которые и становятся кинематографическими (монтаж, крупный план, ракурс и так далее).

Об этом пишет не только Тынянов, но и многие другие теоретики, такие как Балаш, Якобсон, Арнхейм. Потому многие из них считают появление звука в кино чуть ли не его концом[6] или, по крайней мере, концом его как искусства[7]. Таким рассуждениям дает отпор Эпштейн:

«Не говорите: препятствия и ограничения сделали искусство, вы — хромые, создавшие культ собственного костыля. Кино доказывает, что вы заблуждаетесь. Оно целиком в движении без всякого обещания быть стабильным или сохранять равновесие. Среди всех чувственных логарифмов реальности фотогения — это логарифм подвижности. Порожденная временем, она является ускорением. Она противопоставляет преходящий момент состоянию, отношение размеру. Ускорение и замедление. Новая и изменчивая, как биржевой курс (выделено мной. — О. А.), красота. Она больше не является функцией от переменной, но сама является переменной»[8].

В этом смысле ход Тынянова удивителен, поскольку он видит в «бедности» кино потенциал его сближения с природой и архаическим характером общности, называя именно это его искусством. А значит, развитие новых средств не лишает кинематограф «бедности», но позволяет увидеть ее даже в мире денег. Последние тогда следует рассматривать не только как инструмент обмена или накопления богатств, а один из элементов (и здесь стоит помнить, что само это слово в латыни значило «стихия») современного мира, в котором отражена его динамика.

И здесь нельзя не вспомнить, что еще Маркс призывал рассматривать деньги именно таким образом, утверждая, что они не только средство обмена, что в них сконцентрированы противоречия самой системы обмена.

Все процессы радикальных социальных изменений, происходящие на протяжении нескольких последних тысячелетий, непосредственно связаны с деньгами. Так, в соответствии с марксистской интерпретацией истории экономических отношений, деньги можно понимать как результат возникновения труда в обществе. Следуя таким современным антропологам, как Маршалл Салинз, можно отделить тип господствующей сегодня экономики от той, которая существовала в каменном веке (до письменности), которую он называет экономикой изобилия, хотя, по нынешним меркам, это был мир предельной бедности. В этом мире господствовал иной принцип — принцип динамического равновесия потребностей и их удовлетворения, а не принцип собственности, в основании которого лежит труд, накопление и, как следствие, ощущение постоянной нехватки средств даже при постоянном увеличении богатств.

То есть сам труд возникает тогда, когда появляются его излишки. До этого он — не труд, а часть экономики удовлетворения потребностей, экономики природы. Именно излишки труда создают меновую стоимость и деньги как инструмент обмена; благодаря меновой стоимости возникает возможность нанимать за деньги работников; наемный же труд производит прибавочную стоимость, ставшую олицетворением обмана и мошенничества в мире капитала. Этот дайджест Марксовой теории нужен нам для того, чтобы увидеть динамику процесса, фиксируемого в меняющейся функции денег. На это же обращает внимание Делёз, когда пытается прояснить, почему так популярны «фильмы о деньгах», то есть о воровстве и обмане:

«Если справедливо, что движение в качестве своего инварианта предполагает совокупность обменов или же некую эквивалентность и симметрию, то время по своей природе представляет собой заговор, направленный на неравенство обмена или на невозможность его эквивалентности. Именно в этом смысле время — деньги: из двух формул Маркса формулой эквивалентности является Т—Д—Т, а Д—Т—Д’ — формула невозможной эквивалентности, или же мошеннического и асимметричного обмена»[9].

Для Делёза, таким образом, новая ситуация в кинематографе, которую он называет «оптико-звуковой» (подчеркивая тем ее полноту, в отличие от ситуации нехватки немого и

Потому любой фильм оказывается тождественен фильму о деньгах, поскольку именно в деньгах сегодня материализуется не образ мира, а его изменчивость, его время, или, говоря словами Делёза, «мир, ставший собственным образом».

Сказанное вовсе не значит, что мир погряз в деньгах и мошенничестве. Как раз напротив: в движении финансового капитала, где виртуальные деньги стали синонимом процессуальности, где их функция и функция кинематографической образности оказались максимально приближены друг другу, мы получаем возможность через кино приблизиться к не политэкономическому аспекту денег. К их киногении.

***

Вернемся еще раз к брессоновскому «Карманнику», в котором сюжет о морали и вере реализуется через фильм о краже, через деньги, через

Фиксируемый нами в «Карманнике» переход от фотогении вещей к киногении аффективных отношений, конечно же, не первый в историческом смысле, но в нем отлично видна та граница, которая пролегает между кинематографом ранним и новым, между кинематографом, рассказывающим о деньгах и даже зависящим от них, и тем, который им имманентен.

Еще за десять лет до «Карманника», в «Похитителях велосипедов» (1948) Витторио де Сики, обе сцены кражи велосипеда (сначала у главного героя, затем — им самим) создавали мощнейший мелодраматический эффект зрительского ужаса, сопоставимый с ранним кино. В первом случае усугублялась бедность персонажа, акцентировалась нехватка, во втором — нарушение закона спаивалось воедино с неудачей, общественным осуждением и, конечно, слезами ребенка. Итальянский неореализм именно через «бедность» возродил многие эффекты раннего кино, при том что все кинематографические приемы этого направления были уже совершенно иными.

Важна не столько временнáя дистанция между фильмами де Сики и Брессона, сколько принципиальный разрыв в понимании кинематографа. Этот разрыв не в средствах и приемах, а в отношении со временем. В первом случае («Похитители велосипедов») мы имеем дело с исчислением, торжествующим над временем, когда именно исчисляющий разум порождает ситуацию дурной бесконечности «нехватки» и восполняет место этой нехватки либо трансценденцией (верой), либо трансцендентально понятыми моралью и законом. Потому возникает мир прекраснодушных бедняков, чья бедность не ущерб, а достоинство. Потому возникает и противодействие этому сусальному миру в фильмах Бунюэля, где со ставшей абсолютно фальшивой связью бедности и добродетели сводятся счеты (интересно, что именно как фальшь, как нарративное и визуальное мошенничество, эта связь становится важным аттракционом и для современного кино).

***

Рубеж 1950-х и 1960-х годов становится исторически важным моментом, когда то, что Эпштейн пытался теоретически описывать как киногению, вдруг обретает свою конкретность.

Следующий шаг в понимании киногении денег нам позволит сделать еще один пример из кинематографа того времени. Это знаменитый эпизод на бирже из «Затмения» (1962) Микеланджело Антониони, в котором объявляется минута скорби в память об умершем коллеге. Все брокеры, еще секундами ранее активно торговавшие ценными бумагами, замирают, а биржа оказывается в предельно неестественной для нее статике, передаваемой практически неподвижными кадрами. Лишь бесконечные звонки телефонов из закадрового пространства напоминают: мир — в движении, акции растут и падают и каждая подобная минута влечет за собой колоссальные финансовые потери. Сегодня этот фрагмент выглядит почти гротескным, но в те годы, похоже, это было не совсем так, поскольку во время этой бесконечно длящейся минуты герой Делона успевает сказать героине Моники Витти, что в этот момент люди теряют миллионы. Это пояснение «для зрителя», далекого от мира больших денег и от движения финансового капитала, тогда было необходимо. Сегодня же сама скорость кинематографической образности возросла настолько, что подобного пояснения не требуется. Сегодня уже само замедление в духе фильмов Антониони словно заново воспроизводит эту сцену на бирже, затрагивая кинематографическое соотношение времени и денег. Причем соотношение это касается вовсе не количества потерянных денег в минуту, а того аффективного ощущения бесконечности, нескончаемости этой минуты, данной посредством невидимого движения денег.

И это тоже своего рода фильм-в-фильме, в котором ощущение бесконечной длительности момента создается не просто замедлением действия, а именно включением в это действие тех знаков (звонки телефонов), которые наполняют кадр жизнью (пусть это даже жизнь денежных транзакций) и создают энергию киногении.

Между тем сама конструкция «фильм-в-фильме» оказывается в кинематографе чем-то совершенно иным, нежели подобный прием в литературе или живописи, где он используется как геральдическая конструкция (mise en abyme), как

Конечно же, мы легко можем найти примеры, когда фильм-в-фильме выполняет ту же функцию, что и

Но в вышеупомянутых сценах Брессона и Антониони мы говорим о совершенно иной функции. Здесь слово «фильм» уже никак не соотносимо со словом «текст» или «изображение». Это указатель на место времени в фильме, на то место, где мы сталкиваемся с иным характером времени, с его силами трансформации. То есть ситуация здесь обратная логике Леви-Брюля — Эйзенштейна: не «часть вместо целого», но обнаружение в фильме — в кадре, плане, эпизоде и даже отдельном ракурсе — всей полноты кинематографического целого, которое скрыто, если понимать фильм как произведение. Другими словами, фильм-в-фильме — это момент, выделяя который мы обнаруживаем динамику самого фильма, его способность трансформации.

Когда Делёз пишет о том, что деньги — это всегда своеобразный фильм-в-фильме, речь идет о том, что деньги сегодня не только экономический инструмент, но и то, что аккумулирует в себе те отношения, которые делают современную жизнь без них невозможной.

***

Выделяя специфическую киногению денег, отличную от фотогении, мы приходим к тому, что кинематограф подталкивает нас взглянуть на деньги не как на объект и инструмент экономики, но как на стихию современного мира, где финансовый капитал лишается того человеческого измерения, которое имел еще в интерпретации Маркса. Формула денежного накопления (Д—Т—Д’), интерпретируемая Делёзом как формула неэквивалентного обмена, еще нуждается в посредничестве товара — вещи и затрачиваемого на его производство труда. Между тем формула финансового капитала (Д—Д’), основанного на операциях исключительно с деньгами, погружает нас в сеть нескончаемых отношений по продаже и покупке валют, ваучеров, акций, фьючерсов. В мире финансового капитала товар оказывается вторичен по отношению к рынку, на котором регулируются цены: он не более чем пересечение финансовых потоков и экономических отношений. Говоря языком Делёза, вещь-товар есть случайная актуализация в мире виртуальных денежных потоков-стихий. Но денежные отношения, интерпретируемые в логике стихий, в динамической семиотике аффектов (импульсов и рефлексов), с неизбежностью обнажают ту изнанку денег, которая так волновала Брессона — их непосредственное участие в божественном откровении. Для него они воплощают в себе материальность мира, отмеченную первородным грехом. В своем последнем фильме «Деньги» он доводит эту схему до крайности. В отличие от Льва Толстого, чей рассказ «Фальшивый купон» послужил основой для сценария, Брессон не оставляет в фильме места для просветления героя и его божественного откровения. Следуя своему принципу аскезы, он оставляет все меньше и меньше религиозных знаков в кадре. Согласно логике Брессона, откровение должно случиться не с персонажем, а со зрителем. Он последовательно ищет киногенические знаки отсутствующего бога. И нельзя сказать, что его опыт безуспешен. Но вопрос о божественности того, что Брессон открывает в своей последовательной борьбе с фотогенией вещей и с материализацией неких отношений, в которых он предлагает разглядеть веру, остается открытым.

Опыт Брессона важен и интересен тем, что вера для него непосредственно связана с миром денег, понятым негативно. Но почему надо манихейски разделять два этих мира — мир Бога и Мамоны? Именно кинематограф подсказывает нам, насколько они сегодня сплетены и даже неразличимы. То, что было естественным в мире производства вещей, оказалось проблематичным в мире массового общества, который обнаружил в образах кино и финансовых потоках возможность возрождения логики стихий. Разделение на мир божественный и мир материальный становится возможным только тогда, когда вещь обретает свою завершенность в процессе труда (отмеченного грехом). Природа стихий предполагает не труд, а вовлеченность в процесс; то, что было религиозной верой, оказывается материализованным доверием. И так же, как вера абсурдна и аффективна в мире неявленного бога, и доверие обладает своей аффективностью в мире краж и обманов. И именно деньги воплощают в себе этот момент лучше всего.

Люди не только разъединены деньгами (социально), но и объединены ими. Посредством денег все включены в систему долгов и обязательств, которые не только навязаны капитализмом, но и возникли потому, что деньги несут в себе неустранимый момент доверия и обещания[11]. Люди доверяют купюрам, за которыми уже давно не стоит никакой золотой эквивалент, они доверяют банкам, которые разоряются и грабят, банки же дают кредиты, хотя многие их не возвращают. Плюс к этому и у самих банков денег нет — они в постоянном движении. Это движение важнее частных случаев краж и махинаций. Более того, сами эти махинации являются одним из движителей современной денежной системы.

Откуда возникает эта вера, которая оказывается материализована в деньгах? Может, вообще всё, что мы считали умозрительными понятиями, такими как свобода, достоинство, равенство, справедливость и даже любовь, — все они являются для нас таковыми, пока мы не обнаружили знаки порождающей их стихии? Может, зрители плачут над мелодрамой в кино не потому, что идентифицируют себя с героями, а потому, что оказываются сопричастны стихиям, которые материализуют в кинообразах то, что в размышлениях воспринимается как «внутренний мир» или абстракция? Может, таково же и удовольствие от зрелища краж и хитроумных афер, где безосновная вера (доверие) и обман (неисполненное обещание) есть две стороны движения денег, их киногении? И подобно тому, как в мире денег доверие и обман идут рука об руку, так и в кино вера в изображение и недоверие ему составляют парадоксальное целое любого образа.

Примечания

[1] Делёз Ж. Кино. М.: Ad Marginem, 2004. С. 377.

[2] Деллюк пишет, что «одна из самых удивительных загадок киноискусства» состоит в том, что «оно затрагивает, волнует толпу, вызывая ее единодушие, не требуя той умственной подготовки, как литература или музыка» (Деллюк Л. Фотогения. М.: Новый цех, 1924. С. 152). И толпа в кино превращается в народ: «Мирабо громил изысканную отчужденность светского общества. Что бы он сказал нам, если б свои свободные часы памфлетиста он смог бы проводить в кино. По меньшей мере, он открыл бы там с очарованием, полным удивления, тонкие проявления подлинной активности народа, как только на экране начинается жизнь» (Там же. С. 153).

[3] Здесь мы следуем за Aumont J. Cinégénie, ou la Machine à Re-monter le Temps. — in Jean Epstein: cinéaste, poète, philosophe. Paris: Cinémathèque française, 1998.

[4] Эпштейн прямо говорит об ограниченности визуального восприятия в кино, о том, что оно действует на нервную систему аддиктивно, создавая новый тип чувства: «…хотя зрение, по всеобщему признанию, является самым развитым чувством, притом до такой степени, что наш разум и наши темпераменты — визуальны, тем не менее еще никогда не существовало столь гомогенного и всецело оптического средства воздействия на эмоции, как кино. Действительно, кино создает особый режим сознания, основанный на одном чувстве. И стоит однажды привыкнуть использовать это новое и исключительно приятное интеллектуальное состояние, как оно становится чем-то вроде потребности табака или кофе. Либо я получаю свою дозу, либо нет. Жажда гипноза, гораздо более могущественна, чем привычка к чтению, потому что последняя гораздо меньше меняет функционирование нервной системы» (Эпштейн Ж. Чувство Iбис // Из истории французской киномысли. Немое кино 1911–1933. М.: Искусство, 1988).

[5] Тынянов Ю. Об основах кино // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука. 1977. С. 326.

[6] См. Якобсон Р. Конец кино? // Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана. М.: Радуга, 1985.

[7] См. Арнхейм Р. Кино как искусство. М.: Издательство иностранной литературы, 1960.

[8] Эпштейн Ж. Укрупнение // Из истории французской киномысли.

[9] Делёз Ж. Указ. соч. С. 378.

[10] «Словом, в одном и том же акте кино сталкивается со своей глубочайшей внутренней предпосылкой, деньгами, а

[11] Подробнее такого рода имманентистский анализ денег см. Goodchild Ph. Theology of Money. Duke Univ. Press, 2009.