Павел Арсеньев. «Би(бли)ография вещи» или литература на поперечном сечении социотехнического конвейера

Лекция Павла Арсеньева была прочитана в рамках публичной программы проекта «Генеральная репетиция», который представляет произведения из коллекций трех художественных институций — фонда современного искусства V-A-C, франко-американского фонда Kadist и Московского музея современного искусства. Выставка заимствует идеи объектно-ориентированной онтологии и исследует объекты искусства не только как пассивно значащие, но и как активно действующие. Это позволяет применить к выставке критерии временных искусств, и в первую очередь, театра. Аналогично театральной пьесе выставка «Генеральная репетиция» разворачивается в трех актах, отделенных друг от друга не только временными отрезками, но и резкими сюжетными поворотами.

Первый акт представляет пьесу «Чайка» в постановке объединения «Театр взаимных действий». Это эксперимент по прочтению/пересборке классического текста, опираясь на мировоззрение постгуманизма, который не подчиняет все нечеловеческое человеческому, но рассматривает их симметрично, во взаимодействии.

В своей лекции Павел Арсеньев обращается к статье Сергея Третьякова «Биография вещи» и литературе факта в целом как предвестию постгуманистической программы, в которой «вещи начинают все активнее действовать в обществе и значить в литературе, но не вместо, а вместе с человеком».

В основе второго акта «Генеральной репетиции», который проходит с 21 июня по 22 июля, лежит философская пьеса австрийского философа Армена Аванесяна «Метафизика из будущего», которая среди прочего ставит вопрос о том, обладаем ли мы по-прежнему человеческой или уже постчеловеческой идентичностью.

Объекты и действия в языке

За идеей гибридизации выставки и постановки, визуального и драматического искусства стоит онтологическая оппозиция объектов и действий.

Собственно, у слов «выставка» и «постановка» один корень — и объекты, и действия прежде всего ставят, выставляют на обозрение. Различие стало быть в приставках и предлогах: объекты вы-носят из хранилища на время выставки, а действия ставят на сцене. Если произведениям искусства достаточно быть выставленными в зале, то актерам необходимо еще как-то действовать на сцене, чтобы драматическое произведение состоялось.

Впрочем, уже в современном качестве театр не сводится к телам, включая речевые действия[1], и зачастую стремится к инсталляции (что делают такие режиссеры, как Кастеллучи и Геббельс)[2]. С другой стороны, современное искусство давно не удовлетворяется жанром объекта и как постоянно декларирует свою действенность (часто опосредованную и отложенную, но все же прагматически заостренную), так и прямо переходит в перформативное состояние акции, хепенинга, ситуации.

Такие процедуры распредмечивания единиц искусства и сценического инсталлирования заставляют обратиться и к метафизической оппозиции объекта и действия. Если действия во многих философских системах конституировали объекты, то и за объектами все чаще отмечается способность действовать.

Оппозиция довольно древняя: у средневекового философа языка Оккама ментальные объекты конкурируют с интенциональными актами. В начале он склоняется к тому, что когнитивные акты относятся к реальным вещам, но создают промежуточные сущности — концепты. Однако чем дальше, тем больше эти независимо существующие ментальные объекты (fictum) замещаются актами мысли (actus). Объект это, скорее, то, чем заканчивается движение мысли, или во всяком случае объект это нечто, наброшенное мыслью на реальность, чтобы схватить ее (этимология фр. objet указывает на «нечто, брошенное против», jeté contre). В то же время акт это не столько действие, сколько активация потенциальности концепта. Словом, Оккам стремится прийти к максимально экономному объяснению и отказывается от того, чтобы иметь сверх этого акта еще какую-то сущность, объект.

Другой примечательный эпизод, когда акты и объекты концептуально схлестываются или нахлестываются друг на друга, — это философия уже Нового времени и, в частности, теория естественного значения Локка. В эту эпоху, когда экзегетику текстов все больше теснит экспериментальная наука, объекты перестают мыслиться исключительно как ментальные сущности и речь идет о реальных физических объектах и том, как мы их воспринимаем, распознаем, узнаем и так далее. Но от этого заземления метафизическая распря между объектами (уже скорее физическими) и действиями сознания не заканчивается, а только разгорается. Двусмысленность центрального понятия — идеи — не позволяет определить, являются ли идеи когнитивными актами, т.е. деятельностью, развернутой сознанием, или скорее объектами, т.е. результатами этих актов (это сложно определить, прежде всего, по используемой автором грамматике: мы мыслим то ли об идеях, то ли посредством идей). Единственное, что можно сказать с достоверностью об «идеях» Локка, что они не являются «врожденными» и непосредственно данными, как у Декарта, хотя и подразумевают интервенцию сознания, а не только активную диспозицию материи.

Наконец, если эмпирическое знание вынуждено иметь дело с объектами и сохраняет связь с материальным опытом, то суждение об истинности и ложности снова является чистым произволом субъекта (поскольку включает пропозициональную установку). Здесь уже слышны раскаты борьбы между констативными и перформативными высказываниями, которая будет разворачиваться в XX веке и о которой можно узнать из большого числа ее существующих пересказов.

Важно, что вся эта диалектика объекта и действия не сводится к истории философских абстракций, но определяет функционирование наших языков, а следовательно, и наших действий и «форм жизни» — кстати, языков не только «естественных», но, к примеру, и языков программирования. Пресловутая объектно-ориентированная онтология сознательно или нет заимствовала название у

Жесты и инструменты на письме

Но нас в данном случае будут интересовать не столько языки программирования, сколько языки русской литературы. Язык в данном случае (этого странного сочетания множественного числа с указанием на конкретный национальный язык) означает не лингвистическую систему, но «форму жизни» стиля, который — в духе натурализма идей Локка — можно понимать как прямое продолжение тела автора. Барт называет стиль телесной, т.е. почти непроизвольной идиосинкразией автора (а языковую систему — столь же не зависящей от него, но размещенной как бы снаружи), действие, в котором совершается выбор — социальный и политический, — Барт называет письмом. Но поскольку этот термин на русском опять же означает одновременно и действие, и объект (причем, не только физический — в конверте, но и литературную сущность, результат действия), я бы предложил развести его на два понятия и говорить о трансдуктивных — т.е. между терминами не существующих друг без друга — отношениях жеста письма и инструмента письма.

С одной стороны, очевидно, что жест письма носит корпоральный, а значит и характер в той или иной степени субъективного действия. С другой стороны, инструмент письма, пока он не попадает в

Какое отношение все это имеет к литературе? Что мы можем знать о том, что «хотел сказать автор», что было, например, в голове у Гоголя? Ничего, не относиться же всерьез к резонерским репликам или дневникам. Первое правило антрополога требует не верить на слово, но смотреть на то, что делается (с помощью рук). Правило антрополога литературы как материальной практики будет точно таким же. Чтобы реконструировать жест письма, мы должны взглянуть на инструмент, на те девайсы, которыми пользовался Гоголь. Я утверждаю, что не только в истории русской литературы, но и в русскоязычной теории литературы такой инструментальный подход уже заочно существовал. Знаменитый манифест формализма «Искусство как прием» переводится на английский язык либо как «Art as device», либо как «Art as technique», т.е. прием это не просто абстрактный способ действия, но письмо, понятое как инструмент, как девайс, который сооружает писатель вдобавок к измерениям языкового кода и идиосинкразии стиля[4].

Формалистская теория неохотно и только под занавес отмечала эффекты социальной среды, формы литературной жизни и быта, которые определяли бы произведения, а инструментальные и

Существует же выражение «литературная техника», так почему не рассматривать реальное участие технических устройств в создании литературных произведений, почему понимать технику только метафорически?

Тем более, что такой «технологический материализм» вполне согласуется не только с диалектическим, но и с классическим сравнительно-историческим методом: ведь писатели разных исторических эпох пользуются разными инструментами — кто-то пером, кто-то печатной машинкой, а

Тем более, что многие авторы обнаруживают инструментальные и технические метафоры, которые делают формулами своего письма. Инструментальные метафоры вводят измерение действия с помощью какого-то объекта (т.е. сооружают воображаемый жестикуляционно-инструментальный аппарат): кто не слышал о требовании — почти техническом требовании — «приравнять штык к перу»? Будет ли такое действие на письме приводить к созданию тех же самых объектов, что и у автора, считавшего, что «стихи нужно писать так, чтобы если бросить стихотворение в окно, оно разбилось»? Будет ли совершать с помощью слов «артист лопаты» то же самое, что и тот, кто «философствует молотом»? Впрочем, эти инструментальные метафоры грезят самим измерением действия на письме, но не учитывают свой реальный медиа-технологический субстрат. Чтобы понять, что философствуешь не молотом, а печатной машинкой, нужно иметь больший вкус не к метафорам, а к метонимиям[6].

Высокочувствительная запись фактов

И вот такой технологической чувствительностью обладали как раз ближайшие соратники формалистов и футуристов или даже их наследники (племянники?) — фактографы[7]. Как слышно уже из этого названия, фактография, то есть буквально запись фактов, осуществляется не столько человеческим сознанием, сколько техническим устройством, в чью операторную цепочку входит не только человек, но и аппараты или, например, такие гибридные образования как «человек с киноаппаратом». Это уже не поэт с пером, которое он может к

Возможно, литература факта была первой технологически чувствительной интуицией в русской литературе. Когда же само «литературное ремесло» осмыслено технически, как взаимодействие определенных человеческих жестов и инструментов, как следствие не только человеческой активности, но и участия определенных аппаратов письма/записи, рассматривать общественное производство тем более необходимо как

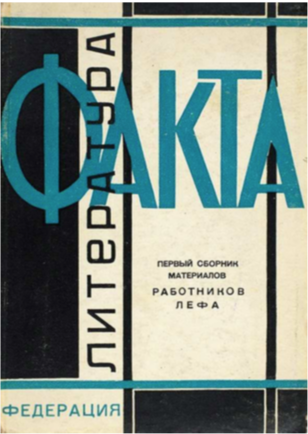

По задумке ее главного идеолога Сергея Третьякова, в литературе факта не только компетенция сбора материала должна быть делегирована «на места» (как предлагает уже Платонов в «Фабрике литературы» всего за год до образования Нового ЛЕФа), но и функция скрепления материала должна перейти от людей к вещам (ср. вопрос Шкловского, «чем скреплять внесюжетные вещи»). В своем программном тексте «Биография вещи» Третьяков критикует положение, при котором «в романе ведущий герой поглощает и субъективизирует всю действительность»:

Чтобы проверить, насколько силен идеализм в романе, достаточно посмотреть, какую относительную весомость в нем имеют мир объективный, мир вещей и процессов, и — мир субъективный, мир эмоций и переживаний. <…> Классического романиста человек не интересует, как соучастник хозяйственного процесса, <…> обычно о том, что они делают и как они делают, говорится минимальное количество строк[8].

Итак, Третьяков начинает свой коперниканский переворот с переопределения героя как делающего нечто — «соучастника хозяйственного процесса». Это по необходимости переключает внимание со страстей обуревающих героя на «мир вещей и процессов», в которые он включен. Характерно, что Третьякова интересуют не квоты на монументальное изображение трудящегося героя и говорит он не о трудовом подвиге, не о новом пролетарском «живом человеке», но о «человеке в труде», уже чисто грамматически как бы растворенном в процессе/среде. Такая процессуальная субъективность подразумевает, кроме прочего, включенность индивида в «мир вещей и процессов» наравне с другими факторами фабрикации вещей:

Композиционная структура «биографии вещи» представляет собой конвейер, по которому движется сырьевая единица, под человеческими усилиями превращающаяся в полезный продукт.

Люди подходят к вещи на поперечных сечениях конвейера. Каждое сечение приносит новые группы людей. <…> Они соприкасаются с вещью именно своей социальной стороной, своими производственными навыками[9].

Конвейер — это индустриальный предок сети, по которому также движутся вещи и он также распределяет действие — в том числе повествовательное. Если героям старой литературы, испытывавшим «кризис пространства» (Барт), было необходимо куда-то экстренно уезжать и разочарованно возвращаться, то со сменой точки фокализации (с условного Гамлета даже не на Розенкранца и Гиндельстерна, а на сырьевую единицу) все само приходит в движение и мы видим смешанные социотехнические коллективы в сечении:

Это продольное сечение людской массы есть классовое сечение. Хозяева и работники не катастрофически встречаются, а органически соприкасаются. <…> Революция на вещном конвейере прозвучит жестче, убедительнее и массовей. Ибо в биографии вещи обязательно участвуют массы[10].

В известном смысле Третьяков предлагает отказаться от манихейского деления на «революционно настроенные массы» и «контрреволюционные элементы» и увидеть на месте этого разрыва вполне естественный производственный контакт, скрывавший более принципиальный нововременной раздел между действующими людьми и испытывающими воздействие вещами. Таким образом, Третьяков призывает увидеть классовый конфликте в разрезе производства вещей и, может быть, даже включая вещи в качестве одного из акторов этой контроверзы.

Нам настоятельно нужны книги о наших экономических ресурсах, о вещах, которые делаются людьми, и о людях, которые делают вещи. <…> Больше того, самый человек предстанет перед нами в новом и полноценном виде, если мы его пропустим по повествовательному конвейеру, как вещь[11].

Для точного описания нужно не просто перенести акцент с человека на изолированную вещь, но рассматривать и то, и другое как звенья одной цепи (конвейера) социотехнической сборки.

Не только люди создают вещи, но и вещи производят человека определенной исторических эпохи и определенных культурных компетенций.

Именно поэтому их и нужно учесть и дать вещам голос — в пределе политический. Признание заданности человеческих взаимодействий вещами ведет к пересмотру как этического протокола, так и социальной конструкции.

Предложение «пропустить человека по повествовательному конвейеру как вещь» может быть воспринято настороженно в контексте сталинской культуры, однако в этом уподоблении человека вещи на самом деле таится освобождение для них обоих. Еще один французский философ техники Жильбер Симондон предлагает — квази-кантовски — выстраивать всякую этику на регулятивном идеале норм обращения с техническим объектом. Согласно его выражению, «к человеку необходимо относиться по меньшей мере как к механизму»[12].

Техника обычно кажется человеку простой и знакомой, а низкий уровень технической культуры не представляется такой проблемой как дефицит художественной эрудиции. Однако для точного понимания технического факта, по Симондону, необходимо выйти за узкие пределы простого использования технических объектов людьми, к которому те не сводятся. Логика использования оказывается скорее производной по отношению к изобретению схем функционирования (в контексте их собственной эволюции)[13].

Можно даже говорить о психоанализе техничности, который должен позволить практиковать соответствующий экзорцизм и вычесть из мысли о технике все (социо-экономические) фантазии, что она получила как слишком чужеродная или слишком подручная. Технический объект должен быть интегрирован в культуру не как чистый объект и не как чистое средство, но как «вещь, обучающая участию», конденсированное человеческое усилие и потенциальность действия. По аналогии с этим литературный объект, понимаемый Третьяковым как один из подвидов технического, также должен был служить не только и не столько передачи «мысли автора» или какой-то другой ценной информации, но (по факту регистрации самоценности литературной вещи) включать его читателей в широкую сеть действующих единиц социалистического производства.

О нескольких неправильных вещах

В заключение стоит оговориться о двух формально схожих, но прагматически расходящихся с литературой факта способах отношения к вещам и технике их производства.

Первый из них я обнаружил на самой этой выставке в инсталляции Гарет Кеннеди и Сары Браун 2009 года «Милтон Фридман о чуде карандаша свободного рынка».

Посмотрите на этот карандаш. В мире нет человека, который мог-бы сделать такой карандаш. Звучит громко? Вовсе нет. Карандаш сделан из древесины дерева, спиленного, предположим, в штате Вашингтон. Чтобы спилить это дерево понадобилась пила. Чтобы сделать пилу, нужна была сталь. Для производства стали нужна была железная руда.

Грифель состоит из пресованного графита, я не знаю, где его производят, но думаю, что на

Это — латунь. Я не представляю откуда она, также, как желтая краска и краска, на которой нарисованы черные полоски, или клей, который соединяет все части. Чтобы сделать этот карандаш понадобился, без преувеличения, труд тысяч людей. Людей, которые говорят на разных языках. Которые исповедуют разные религии. Которые могли бы враждовать, если бы когда-либо встретились.

Когда вы идете в магазин и покупаете этот карандаш, вы, в сущности, обмениваете несколько минут своего времени на несколько секунд времени всех этих тысяч людей. Что слило их вместе и заставило работать над одним карандашом? Никакой комиссар не рассылал им приказаний. Их объединила магия системы цен, безличная работа цен, и именно она заставила их произвести этот карандаш, чтобы теперь вы могли купить его за копейки.

Мы видим, что Фридман ставит своей задачей описать производственную цепочку, которая привела к тому, что в его руках смог оказаться такой инструмент письма как карандаш (чье производство начинается с таких жестов и операций, которые предполагает рубка и пилка дерева[14]). Здесь тоже сотрудничает множество различных коллективов и материалов, происходит кооперация людей и вещей. Констатируется даже радующее Фридмана отсутствие комиссаров, однако вскоре выясняется, что успешной координации производства способствует другая и, как известно, невидимая рука. Рынок у Фридмана оказывается не столько технологической, сколько магической операцией, он не столько наделяет вещи достоинством, сколько превращает в товар человеческий труд. В конечном счете кооперируют не столько люди и вещи, сколько нормы прибыли и стоимости. Отметим также, что человек на социотехническом конвейере капиталистической сборки не оказывается чем-то антропологичеки новым: это все тот же буржуазный субъект, который может (а то и должен) исповедовать религию, одновременно ненавидеть других и так далее. Просто он принужден быть включен в производство карандашей для Фридмана, но вероятно его собственное отношение к инструментам и результатам своего труда обходится без особого утопизма. В отличие от этого «вещь, обучающая участию» у Третьякова не только хранит человеческий труд и производственные жесты в свернутом виде, но содержит в себе и потенциальность будущих взаимных действий людей и вещей, всегда открыта к переизобретению. Это не

Вторая оговорка касается общей теоретической повестки выставки «Генеральная репетиция». Было бы неправильно видеть в статье Третьякова «Биография вещи» призыв к

Тэйлоризм возникает как форма изъятия у рабочих организационного знания и передачи его экспертам. Когда-то рабочие сами организовывали дела и потому работали «со знанием дела», но это не устраивало тех, кто подходил к труду абстрактно, как инструменту создания стоимости. Поэтому консультант по фамилии Тейлор приходит к выводу, что необходимо передать организационное знание рабочих какой-то внешней инстанции («экспертам», «науке»). Но при этом еще сохраняется известная рабочая солидарность, основанная на равных заработках, общем расписании и массовом скоплении в больших помещениях. Вот тут-то и появляется неолиберальная идеология (отчасти реагирующая на требования 50-летней давности сделать труд творческим), которая индивидуализирует заработок, расписание и задачи. Вы хотели уважения вашего достоинства? Отлично, вот вам премия, которая будет отличать вас от других. Вы хотели индивидуального подхода вместо того, чтобы вставать по звонку? Отлично, можете приходить на работу чуть позже или вообще работать дома, чтобы не видеть таких же, как вы. Вы хотели творческого поиска? Отлично, попробуйте сами сформулировать задачу, которую вам будет интересно выполнять («туда не знаю куда»).

Т.е. неолиберализм не только разрушает структуры телесной солидарности рабочих, но и инструментализирует субъективность, превращает вас в приводной механизм производственного аппарата, даже если (и возможно именно потому, что) вы в данный момент находитесь в Гоа.

Вот почему идеология — это именно материальная практика, она занимает не головы идеями, она занимает тела — делами. Причем, если последние постоянно менять, то умения и навыки будут постоянно устаревать, мы будем все время оказываться без необходимых инструментов труда, со сломанным молотком, и поэтому будет требоваться еще более интенсивная самоэксплуатация. Так ультра-гуманистическая риторика («Мы заинтересованы в ваших фантазмах даже больше, чем в ваших знаниях, которых у вас все равно нет») приводит к профессиональному истощению и систематической неуверенности в собственной эффективности (и, как следствие, знании).

Именно поэтому призыв Третьякова поставить на место «раздутую романом человеческую личность» и строить литературу по методу «биографии вещи» оказывается особенно актуальным в эпоху неолиберализма, как раз инструментализировавшим всякую субъективность и подсказывающий, что единственным сопротивлением этому овеществлению может быть этнический, расовый или гендерный фундаментализм и всяческое возвращение к корням. В этой ситуации советская производственная литература (как иногда еще называют литературу факта) указывает на способ избежать этого спекулятивного выбора (а часто и альянса) между реификацией и откапыванием корней и предъявляет не анти-, но именно пост-гуманистическую перспективу, в которой вещи начинают все активнее действовать в обществе и значить в литературе, но не вместо, а вместе с человеком, обнаруживая общую включенность в операторные цепочки и храня свернутую память о человеческом труде вместо того, чтобы отбиваться от рук и быть эссенцией рыночной силы.

Примечания

[1] См. об этом статью Веры Котелевской «Слова и вещи: австрийский сценический казус» в #18 [Транслит]: Драматургия письма, а также предисловие к тому же выпуску, посвященному взаимному наложению диспозитивов театра и письма.

[2] См. подробнее о жанре театра-инсталляции

[3] А Михаил Куртов предлагает видеть в этом чередовании гомологию эволюции понятий метафизики. См. М. Куртов. Генезис графического пользовательского интерфейса. К теологии кода.

[4] Ср. у Малларме «…в литературной истории всех народов впервые всякий, с неповторимой своей манерой игры и слухом, может — соревнуясь с органами великими, всеохватными и вековыми, на чьей клавиатуре скрытой себя славит ортодоксия, — собрать для себя инструмент и, умело в него подув, ударив либо коснувшись пальцами, играть на нем самому, особо, и тоже посвятить его Языку» (Малларме С. Кризис стиха [1896] / Перевод — И. Стаф. // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. М., Радуга, 1995). Примечательно, что инструмент мы угадываем по репертуару перечисляемых жестов. Разумеется, в данном случае он понимается еще как музыкальное приспособление, аналогию с которым еще можно считать метафорой литературной техники, обязанной древней связи поэзии с музыкой. Однако даже на этом примере можно увидеть взаимную координацию жестикуляции и инструмента.

[5] Или ее саму необходимо рассматривать как сцепленную с внутренней логикой техники.

[6] См. подробнее Арсеньев П. Коллапс руки: производственные травмы письма и инструментальная метафора метода / Логос №6, 2017. С. 24-58.

[7] См. подробнее о фактографии: Арсеньев П. Литература факта высказывания: об одном незамеченном прагматическом повороте / Новое литературное обозрение №138, 2016. С. 182-195.

[8] Третьяков С. Биография вещи // Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа / ред. Н.Ф. Чужак. — М.: Захаров, 2000. С. 68-72. Третьяков признается, что ему и самому приходилось испытывать инерцию биографического жанра в биоинтервью Дэн Шихуа: «Несмотря на значительное введение в повествование вещей и производственных процессов, фигура героя распухает и, вместо того, чтобы этими вещами и влиянием быть обуславливаемой, начинает обуславливать их сама». Там же.

[9] Третьяков. Указ. соч.

[10] Там же.

[11] Там же.

[12] Симондон Ж. О способах существования технических объектов (пер. с фр. Михаила Куртова) / [Транслит], №9 — СПб, 2011. C. 94-105.

[13] Известная параллель к этому — невежество пользователя языка. Так, Стиглер приводит пример интернета, пользование которым не требует ни навыков программирования, ни осведомленности об энергетических ограничениях информационных сетей и аналогичное тактическое неведение можно обнаружить и в случае пользования механизмом языка, согласно мысли Витгенштейна, или в случае знания-как, по мысли Остина.

[14] См. подробнее об увриеристской лингвистике в: Арсеньев П. Язык дровосека: транзитивность знака против теории «бездельничающего языка» // Что нам делать с Роланом Бартом? Материалы международной конференции, Санкт-Петербург, декабрь 2015 года / Под редакцией С.Н. Зенкина и С.Л. Фокина. — М.: Новое литературное обозрение, 2018.