Правила игры. Введение в графику Сергея Эйзенштейна

7 ноября, на столетие Октябрьской революции, в Москве состоится показ фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Зрители увидят отреставрированную копию с оригинальной музыкой немецкого композитора Эдмунда Майзеля, а представит картину историк кино Наум Клейман.

Мы публикуем предисловие к книге Наума Ихильевича «Эйзенштейн на бумаге» — самому полному собранию графики и своеобразной биографии советского режиссера, основанной на анализе его рисунков. По мнению киноведа, стили графики Эйзенштейна при всем их разнообразии являлись неотъемлемой частью его творческой эволюции и помогают лучше проследить траекторию его внутренней работы. Издание книги осуществлено в рамках совместного проекта РГАЛИ, издательств Thames and Hudson, Ad Marginem и Музея современного искусства «Гараж».

Важно не то, что делает художник, а то, что он собою представляет.

Пабло Пикассо

Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает человеком лишь тогда, когда играет.

Фридрих Шиллер

Слава Эйзенштейна-рисовальщика надолго запоздала по сравнению с его славой режиссера и авторитетом теоретика кино. На сей раз не были виноваты традиционные козлы отпущения — публика и критика: они при жизни С.М. даже не подозревали о существовании его графики.

Впрочем,сам Эйзен (так уважительно-фамильярно называли его коллеги) не делал тайны из своего рисования.

На лекциях в московском Институте кинематографии студенты наблюдали полет его мелка по доске: рисунками он пояснял закономерности режиссерской игры на сцене и на экране. Чаще всего С.М. рисовал мизансцены (схемы перемещений в горизонтали игровой площадки) и мизанкадры (так он называл выкадровки — вариации кадров одного действия по крупности, по точкам и ракурсу съемок, что потом давало ему свободу монтажа по движению, по деталям, по ритму). Но то и дело появлялись контурные фигурки персонажей: линия демонстрировала их облик и жест, их взаимодействие в пространстве и движение во времени. Белые рисунки стремительно возникали на черной доске, как линии света на пленочном негативе, и столь же молниеносно исчезали под мокрой тряпкой. Некоторые студенты пытались копировать в тетрадях такие простые, казалось бы, изображения, но в копиях выразительность куда-то улетучивалась, линии морщились и обвисали, как у проколотого воздушного шарика, карандаши не поспевали за мелом, и копиисты сдавались. Никто не фиксировал эти импровизации на фотопленку. Не потому только, что «лейка» была редкостью, а пленка — дефицитом в тогдашней Москве. Ведь эти рисунки были, в конце концов, всего лишь вспомогательными зримыми пояснениями — недолговечными мотыльками на цветущем лугу его лекций…

На киностудии «Мосфильм» соратники Эйзенштейна по «Александру Невскому» и «Ивану Грозному» получали его кроки (графические наброски). Они были сделаны,как правило,простым графитовым карандашом на обычных листочках, иногда на оборотах ненужной машинописи, на неровно оборванных клочках или на конвертах от только что полученных писем (в СССР чистая бумага тоже была дефицитом). Нельзя сказать, что эти рисуночки не ценились, — наоборот, их ждали, просили, даже требовали. По ним художники делали свои многоцветные, детально проработанные эскизы декораций и костюмов, которые потом шли в работу. Оператор мог зримо представить себе мотивы или композицию будущих кадров. Гример знал, чего ждал режиссер от внешности актера, превращаемого в персонаж. Композитор Сергей Прокофьев, прежде чем писать музыку к фильмам, непременно хотел посмотреть если не снятый материал, то рисунки Эйзена…

Николай Черкасов, игравший Ивана Грозного, полушутливо жаловался, что С.М. его «выгибает под картинку»: режиссер графически объяснял характер царя или игру актера в кадре. Рисунки задавали не только трактовку роли, но и меру выразительности игры, достичь которую было не

Но, бывало, актер (оператор, гример) разражался хохотом, получая очередную «картинку». Это было не столько сладкое яблоко познания авторского замысла, сколько острый шарж на него, графический анекдот, порою весьма соленый. Тут тоже не обходилось без определенной режиссерской игры: именно потому, что трудно добиться желаемого результата, надо, по правилу Эйзенштейна, творить в радости.

Рисунки С.М. растекались по рукам и цехам, некоторые возвращались к нему, иные припрятывались на память. Часть их, преобразившись в вещь, в декорацию, в кадр, пропадала бесследно. Эсфирь Тобак, ассистент по монтажу, однажды призналась: «Пока я склеивала ацетоном подмотанные куски, Эйзен непрерывно рисовал. На чем угодно: на клочках оберточной бумаги, на этикетках, которые надо было наклеивать на коробки с пленкой… К концу работы монтажная была завалена рисунками. Я сердилась и выбрасывала эти листочки в корзину». И покаянно вздохнула: «Если бы я знала тогда, как они будут цениться…» Дома С.М. любил затевать с гостями другую игру: раскрывал какую-нибудь из многочисленных папок, и там оказывались вовсе не эскизы к фильмам, а просто рисунки на самые неожиданные темы, — и с испытующей ироничностью наблюдал за реакцией ошеломленного гостя. Годы спустя некоторые из тех, кто впервые видел эти листы в квартире на Потылихе или на даче в Кратово, признавались, что были растеряны прежде всего потому, что рисунки не были похожи ни на знакомого им экранного Эйзенштейна, ни на привычную «музейную» графику. Не то карикатуры, не то антропоморфные чертежи, не то контуры, которые по правилам академического рисования надобно «заполнять» объемом и цветом… Но

Хотел ли С.М. показать свою графику более широкой аудитории, чем ученики, сотрудники, друзья? Известны некоторые его прижизненные попытки обнародовать графику.

Еще в отрочестве Рорик Эйзенштейн писал из Риги Маменьке в Петербург, что Папенька составил протекцию его рисункам в рождающийся «Золотой журнал». Увы, появлению балтийского аналога влиятельного столичного журнала об искусстве «Аполлон» помешала начавшаяся война…

В 1917-м студент-архитектор Эйзенштейн отправил в петербургские газеты несколько политических карикатур, одну или две даже напечатали. Их заметил «сам» знаменитый юморист Аркадий Аверченко, но не запомнила публика…

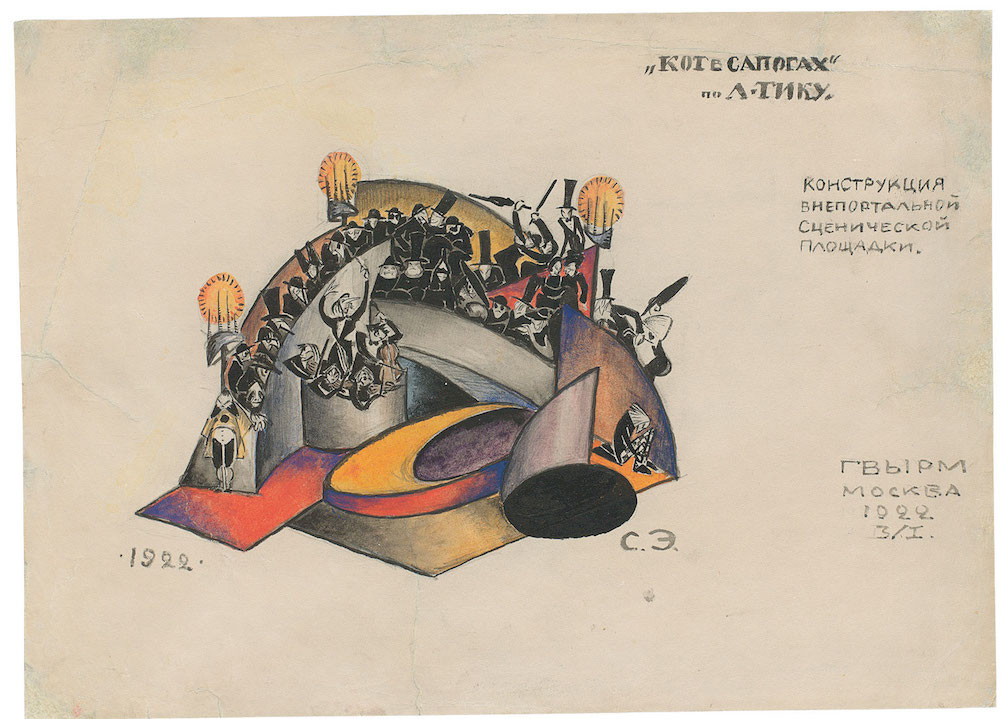

В начале 1920-х начинающий режиссер и сценограф дает журналам в печать некоторые свои эскизы. Их воспроизводят как иллюстрации к статьям и заметкам о поставленных или оформленных им спектаклях, они встраиваются в ряд революционных новаций театра, вполне выдерживают соседство с рисунками художников-авангардистов — и растворяются в «колорите эпохи»…

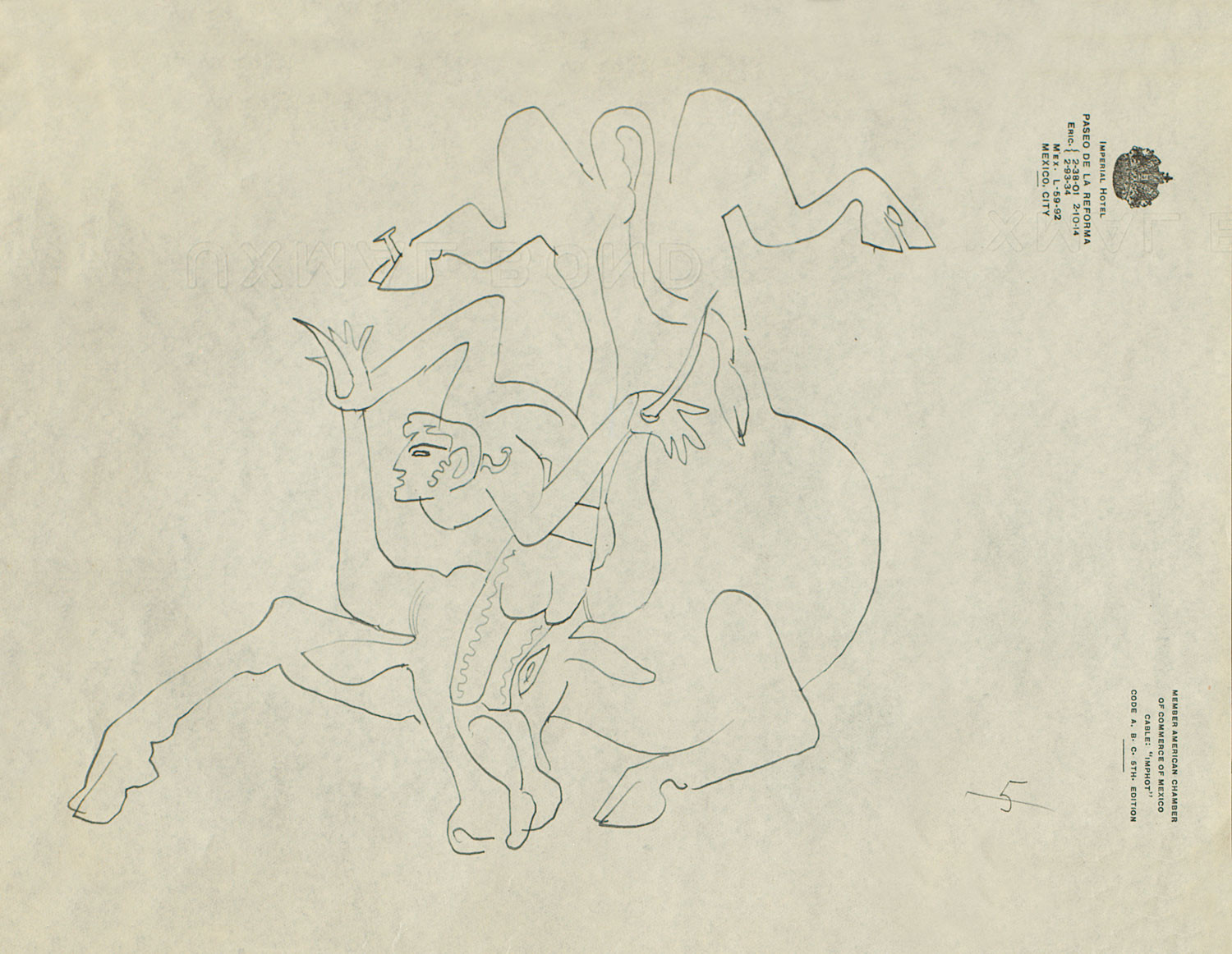

В 1931-м в Мексике, вернувшись к рисованию после восьмилетнего перерыва, С.М. соглашается на публикацию некоторых листов в американском журнале «Creative Art» и даже пишет «шпаргалку» для Аниты Бреннер, автора будущей статьи о его графике. Но дело не доходит до печати — ни текста, ни рисунков…(1)

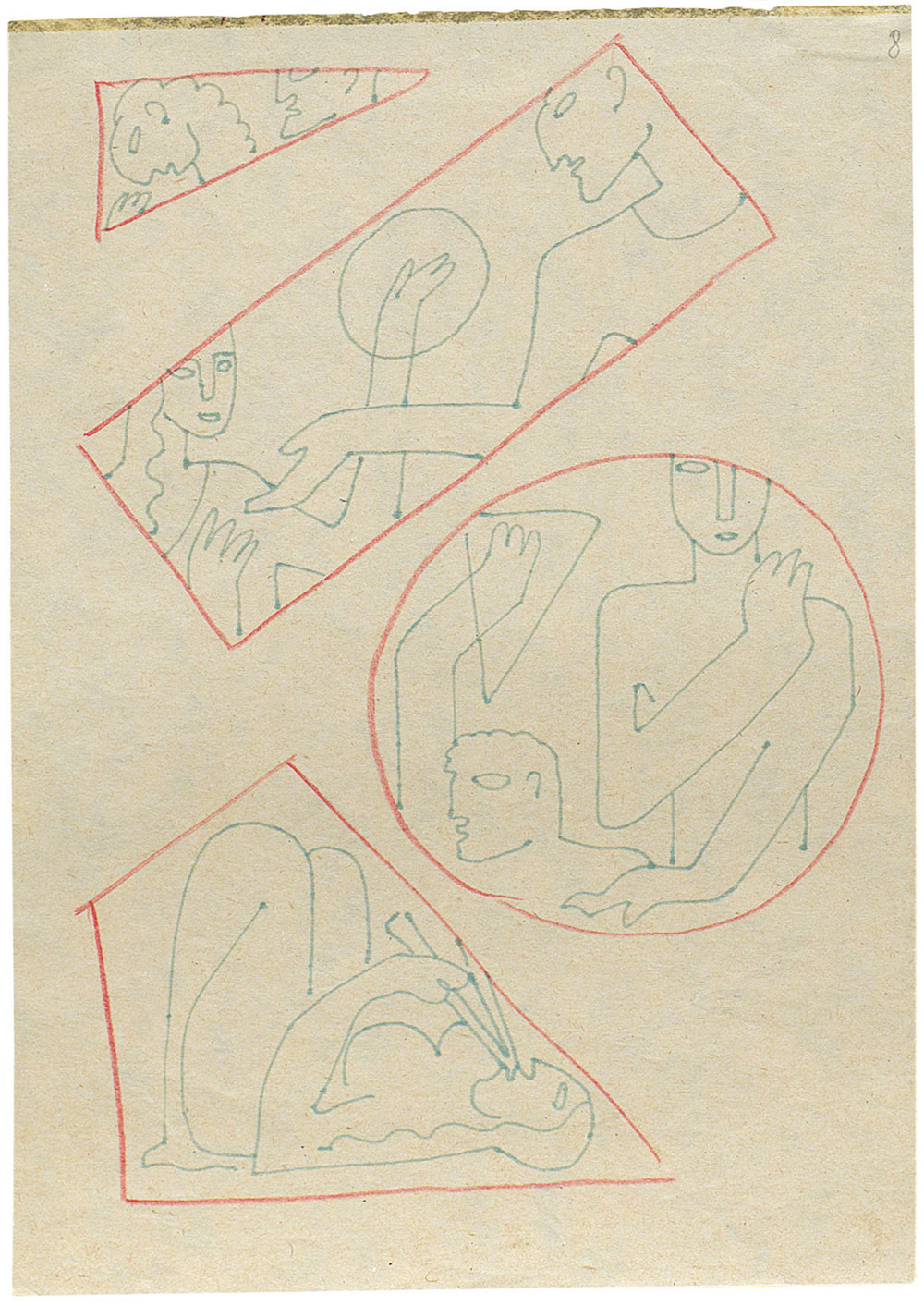

Три года спустя в «Режиссуре» — учебнике о творческом процессе — он намеревается показать подсознательные пути воплощения замысла на примере нескольких графических серий на тему из «Макбета» Шекспира — «Убийство короля Дункана». Он импровизировал их в Мексике и сам удивлялся тому, что появлялось под его пером. Но рисунки, как и все рукописи книги, остались тогда в его архиве…(2)

Еще через десять лет, во время войны, ему вдруг предлагают издать сценарий «Ивана Грозного». Вместе с текстом, полагает С.М., надо печатать исторический комментарий и (обязательно!) нарисованные им эскизы, для пояснения которых он пишет особый очерк «Несколько слов о моих рисунках» (3). Но публикуется «голый», к тому же сокращенный текст…

И лишь однажды при жизни Эйзенштейна его рисунки — без ведома и согласия автора — попадают в выставочный зал. Это случилось в

Но сам он не хлопотал о том, чтобы преумножить подобные отзывы.

Быть может, ему доставало славы кинематографической, верно служившей ему и в годы триумфов, и во время трагических перипетий Судьбы?

Или в графике он принял иные правила игры со своим Даром, со своей Публикой, со своей Славой?

Слава рисовальщика настигла Эйзенштейна через девять лет после его смерти.

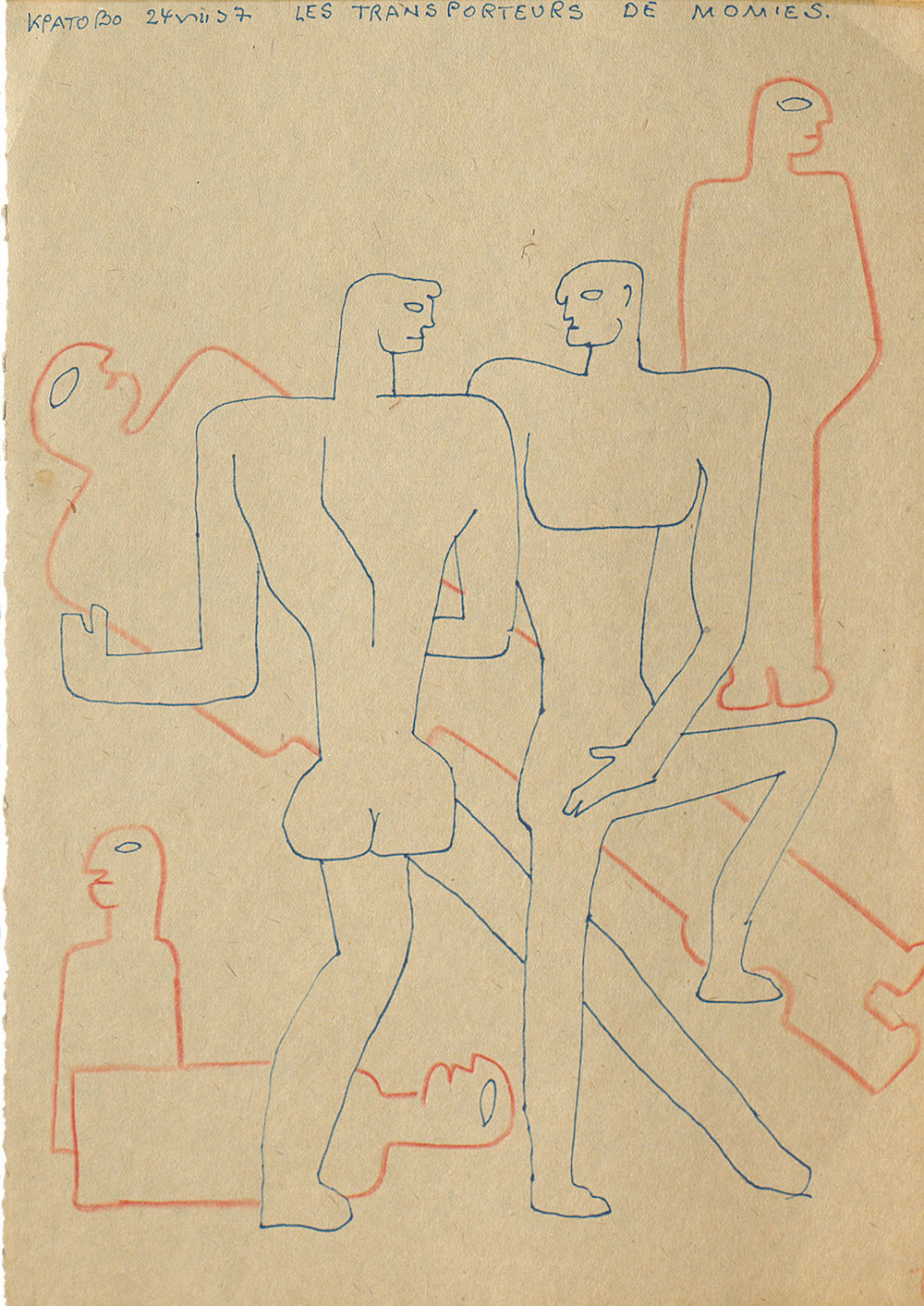

Первая настоящая выставка графики С.М. состоялась 1957-м в Центральном доме работников искусств в Москве. Это была пробная панорама из трехсот листов — всего понемногу: несколько детских рисунков, самые «реалистические» из театральных эскизов, наброски персонажей и кадров к поздним фильмам, зарисовки жизненных впечатлений, фантазии на темы искусства, дружеские шаржи и карикатуры. Зрители были единодушны: их привело на выставку имя знаменитого режиссера — уходили они с удивлением от встречи с неизвестным Эйзенштейном.

Тогда это был действительно «знаменитый незнакомец». Хотя в газетах его имя называлось в обойме «советских классиков», в кинотеатрах показывались лишь «Броненосец „Потемкин“» (изредка — по революционным праздникам) и «Александр Невский» (по праздникам патриотическим). Только на следующий год после выставки будет снят запрет со второй серии «Ивана Грозного»… Только десять лет спустя выйдет в прокат исковерканный купюрами, перестановками, новыми титрами, раздавленный музыкой «Октябрь»…

Но именно выставка 1957 года — вместе с первым на русском языке сборником статей С.М., вышедшим на год раньше, — обозначила «ренессанс» Эйзенштейна. И уже в 1961-м был издан первый альбом его рисунков — еще очень осторожно отобранных, но подтвердивших, что эта графика — больше, чем хобби.

К рисункам были добавлены два текста С.М. — как авторские «ключи» к ним. Один — фрагменты книги воспоминаний под названием «Как я учился рисовать» с подзаголовком «Глава об уроках танца». Второй текст — очерк, выброшенный в 1944 году вместе с рисунками из

Первый текст подарил критикам признание автора, что его рисунки «будто протанцованы», что их легкие «математические» линии похожи на след танца.

Из второго текста будет почерпнута и множество раз повторится (в рецензиях на выставки,в биографических статьях) формула: «зрительные стенограммы».

Но искусствоведы до сих пор оставляют неразвернутой его метафору рисования как танца, биографы Эйзенштейна никак не займутся вопросом, какие видения стенографирует С.М., а профессиональные художники хвалят его как «рисующего режиссера».

Знаменитый в СССР живописец Юрий Пименов посетил выставку 1957 года и восхищался экспрессивностью неканонического рисования С.М. Издательство «Искусство» пригласило его написать предисловие к первому альбому графики Эйзенштейна (вышедшему в 1961 году), чтобы подстраховаться авторитетным мнением от нападок догматиков.

Подчеркнуто благожелательное по тону, предисловие Пименова искренне пыталось объяснить странности графики С.М. и определить ее место:

«Эти маленькие рисунки и наброски наполнены всегда чем-то очень живым и страстным, в них чрезвычайно убедительно сказано то, что хотел сказать Эйзенштейн.

Они очень театральны, в самом высоком смысле этого понятия. В них также живет острый эксцентрический дух цирка, — вероятно, театральность и цирк нужны были ему, чтобы поднять изображение реальности до предела выразительности.

Этой приподнятостью театра и цирка рисунки Эйзенштейна — не результатом, а душой и внутренней сутью — похожи на мир рисунков Лотрека.

Но тут сразу видна и разница подхода, и разница задач: Лотрек, как художник, находит ту меру преувеличения, ту грань выразительности, которая позволяет ему дать в рисунке до предела сжатую, исчерпывающую мысль; Эйзенштейн же думает и рисует в первую очередь как режиссер, его рисунки — рисунки режиссера, он не контролирует меру выразительности, он позволяет допуски в характеристиках и в пластике своих рисунков: они не являются для него отдельными произведениями его искусства, они служат разбегом, размышлением, опытом дальнейших режиссерских работ, он видит дальше изображенного» (5).

Не слышится ли в подтексте лестного сравнения с

И разве, положа руку на сердце, мы не согласимся с тем, что лист Лотрека и лист С.М. в конечном счете действительно несопоставимы? Разве не очевидно, что рисунки Эйзенштейна — какого-то другого рода, а потому надо искать другие сравнения?!

«Почему вы стыдитесь дилетантизма?» — спросил бы С.М., если бы (обращаясь к его записям pro domo sua <для себя> — например, к заметке в «мексиканском» дневнике от 8 июля 1931 года) мы начали с ним воображаемый разговор:

«Не забудьте об огромной роли дилетанта (по “Film Spectator»’у — von Sternberg где-то обозвал меня дилетантом — спасибо, «von”) — то есть того, кто [находится] вне ритма общепринятой доктрины в вопросе открытий — прогресса в науках и искусствах» (6).

На нашу попытку найти поле «других сравнений» он признался бы (судя по дневниковой записи на гасиенде Тетлапайак от 16 декабря 1931 года):

«Я не люблю (и не уважаю) аналогий и всегда, однако, вроде [сам] впадаю в них. <…> Аналогии есть краткий предел возможного приближения статики сопоставления к динамике диалектического единства принципов (становления)» (7).

Пушкин советовал судить художника по «законам, им самим над собою признанным». На наш вопрос, по каким законам создавались его рисунки, ответила бы написанная в минуту крайней усталости, а потому немного сумбурная и, как все дневники С.М., многоязыкая (на этот раз русско-английско-французско-испанская) запись от 25 декабря 1931 года:

«“Апология моим рисункам”

Apologie pour mes dessins.

Je dessine moi-même — car impossible de collectionner et <Я рисую самого себя — хотя невозможно собирать и> в правильной последовательности — все рисунки, образующие тему. Et eux font longtemps, et moi je condense un mois dans une demi-heure <Они-то рисуют долго, а я конденсирую целый месяц в получасе>. Подобно дрозофиле, дающей 12 поколений в год (?), — [можно] быстрее изучить законы наследственности на ней, who happens <которой повезло> развиваться идентично… рогатому скоту.

Моему рисованию я придаю не больше importance absolue <абсолютной важности> [по сравнению] с истинными рисовальщиками, чем дрозофиле, si comparée à un «Piedras negras» (toro) <если ее сравнивать с «Черным камнем»>.

Sincerity and completeness replaces quality (high quality) <Откровенность и завершенность заменяет качество (высокое качество)>.

Из всего, что сейчас обнаружено (преимущественно на Pieta — в Tehuantepec’e), — это конфликт impulsive, sensuous, instinctif —

в The WHAT —

[и] conscious, intellectual —

в The HOW (form)

<импульсивного, чувственного, инстинктивного — в том, ЧТО, — [и] сознательного, интеллектуального — в том, КАК (форма)>.

Замечено по принципу амплификации то одного, то другого, и регистрируя (as far as possible <насколько возможно>) мотивы и объективку смены мотивов.

По Macbeth’у («Смерть Дункана») пока [установлено] только одно:

леди Макбет, неудачная на листке «Х», на листке «Х+1» «наказывается»: она внезапно крохотно-маленькая и в unimportant place <незначительном месте>.

Tout «Macbeth» à faire <Просмотреть все [рисунки] «Макбета»> — их больше 200!

Опять же, dessin est la chose la mieux reproduisible <рисунок есть вещь, наиболее воспроизводимая> для пояснений, — попробуй описать аттитюдный конфликт в движении или в ходе рассуждения! <…>

Иногда — когда я усталый, а подобная вымотка бывает густо-часто — а ведь и где писать, но [удержаться] «не в силах» — садишься за стол, и является бессюжетный импульс к рисованию. Спрашиваешь себя, что же рисовать? Ничего не хочется. И чертишь головки, все одну и ту же чаще, и новые обрывки. Что in corpore <в сущности> есть низшая форма запечатления той формулы, которая еще не формулируется. (Сниженность через усталость.)» (8)

Парадоксы этой самокритичной апологии очевидны, но в

Так, по мнению самого рисовальщика, в традиционном содержании (в теме, сюжете, мотиве) проявляется его чувственность, инстинктивность, а полем интеллекта является так называемая форма его «прозрачных», «мгновенно протанцованных» листов…

Казалось бы, С.М. не может успеть контролировать разумом импульсивно «бегущую линию». Предельно интеллектуальными кажутся как раз сюжеты рисунков — все эти «Мадонны», балансирующие между высоким барокко и китчем, «Корриды», представленные взаимным распятием быка и тореадора, «Убиения короля Дункана», перекликающиеся то с «Терезой Ракен» Золя, то с фантазиями маркиза де Сада, то с торжественным ритуалом харакири…

Между тем взглянем на них глазами Эйзенштейна: он не раз признавался,что с любопытством взирает на результаты своего спонтанного рисования. Как раз по пластике, по бегу линий, по их ритму, по соотношению фигур он ставил диагноз состоянию собственной души.

Разумеется, в пластике рисунка отражалось и мысленное отношение (аттитюд) к интимному эмоциональному материалу, который обретал форму того или иного «сюжета». «The HOW» действительно относилось к сфере интеллекта — рефлексии, анализа, вывода!

Но Эйзен пишет о «конфликте WHAT и HOW»…

«Бегущие линии» С.М. — не только «зрительные стенограммы» острых видéний и темпераментных фантазий, которые просились на бумагу, но и энцефалограммы таинственных процессов в мышлении, протекающих за границами ratio — сознания, и в то же время они — кардиограммы той не менее таинственной и могучей сферы чувственности, которая лежит в основе всей многоэтажной интеллектуальности.

Иначе говоря, в его творческом проявлении графика играла ту же роль, что у сюрреалистов — их экспериментальное автоматическое письмо.

Не кажутся ли преувеличенными инвективы Эйзена против сюрреализма в его выступлениях, статьях и книгах?

Можно понять его неприязнь к картинам «мистификатора» Сальвадора Дали (которого, впрочем, он никогда не упускал из виду). Сложнее объяснить его раздражение от самой теории и практики сюрреализма, многие мастера которого (Луис Бунюэль, Поль Элюар, Макс Эрнст, Ганс Рихтер) были с Эйзенштейном в добрых отношениях. При всей разнице конечных устремлений советского режиссера и европейских сюрреалистов, в их любопытстве к подкорке сознания и даже в их художественном инструментарии было много общего.

Известно, что С.М. под влиянием идей Андре Бретона и в целях психоанализа предпринимал попытки «автоматически» записывать поток мыслей и однажды (совершенно непьющий!) принял изрядную порцию алкоголя, дабы «освободить подкорку». Опытом своего «автоматического письма» он не был удовлетворен…

Но, может быть,причина неудачи была вовсе не в установке, а в способе ее реализации? Ведь признается же он в «Апологии…», что непроизвольно начинает рисовать, когда

Когда выдающийся психолог Александр Лурия предпринял посмертный анализ мозга своего друга Эйзенштейна, он обнаружил ассиметрию двух полушарий: резко увеличенное правое — «визуально-музыкальное» — явно доминировало. Значит, не «поток слов» (как у Бретона), а «бег линии» был для С.М. адекватным инструментом автоанализа. Ибо именно графика, а не словесность была наиболее органичным проявлением «правополушарника» Эйзенштейна.

Но именно поэтому вполне закономерно сопоставлять его рисунки не столько с графикой других художников, сколько со словесностью. И не только со спонтанным «автоматическим письмом» писателей-сюрреалистов. Но и с дерзкими экспериментами обожаемого им Джеймса Джойса, который умудрялся сплетать фиксацию жизненных наблюдений с реконструкцией «внутреннего монолога» и с мифологическими реминисценциями. И даже с внешне легкой и непринужденной, а по сути спрессованной до алмазной прозрачности поэзией Александра Пушкина, в рукописях которого процесс сочинения стихов был тайно взаимосвязан с рисованием.

Вглядываясь в свои самопроизвольно рождавшиеся рисунки, С.М. понимал,что через них осознаются сиюминутные душевные состояния, ими изживаются врожденные или приобретенные психические травмы и комплексы, а может быть, благодаря им разгадывается сам генетический код творческого процесса.

Только в графике — в отличие от литературы или кино — этот процесс сокращен до длительности жизни плодовой мушки дрозофилы.

В рисунках «форма» (The HOW) и «содержание» (The WHAT) непрерывно и наглядно меняются местами и переходят друг в друга, действительно неразрывные в своем противоречивом единстве…

Но в равной мере справедлив вывод, что для С.М. его графика — откровенная исповедь или, если подчеркивать ее терапевтическую функцию и использовать фрейдистский словарь, — сублимация.

Ежели зрителя интересует не внешняя, а душевная биография Эйзенштейна — совокупность его рисунков есть визуализированный дневник внутренней жизни.

Вернувшись к «Апологии…», можно заметить еще одну важную подсказку.

Отдельному листу С.М. отказывает в самостоятельной ценности. Для него единица графики — серия.

Это может быть более или менее сюжетный цикл рисунков (какой-нибудь отроческий комикс о путешествии на французский курорт Трувиль или алмаатинская «История блудного сына»)…

Это могут быть вариации на одну тему (многолистное «Убийство короля Дункана», повторяющийся сквозь годы «Святой Себастьян» или поздние «Парки»)…

Либо это — разработка мотива (ранние сопоставления Людей и Животных, мексиканские корриды-распятия, трагические серии 1937-го, предсмертные «Les Dons»)…

Общее во всех типах этих графических серий — их развитие во времени.

Уже внутри каждого листа С.М. — «линия говорит о движении». Так запомнил он мудрость китайца III века Ван Би: «Что представляет собой линия? Линия говорит об изменчивости» (9).

Но ему недостаточно «следа времени» на одном листе — надо, замкнув контур фигур или завершив композицию этого листа, продолжить движение (линии? темы? мысли?) на следующем листе, и еще на одном, и еще…

Мексиканский художник Жан Шарло полагал, что С.М. «считал [свои рисунки] как бы кадрами киноленты». Но серии появились еще в рижских тетрадях 1912–1913 годов, задолго до того, как Рорик стал режиссером Эйзенштейном. И вполне логично предположить, что он потому и стал кинорежиссером, что по природе и складу своего дарования сызмальства не мыслил пространства вне времени, не видел «картинку» вне ее развития и сопоставления с иными, схожими или противоположными.

В трактате Ван Би «Основные принципы Книги Перемен» С.М. отметил слова философа: «Только тот, кто понял [сущность] линии, может вызвать радость в настроении всех, может вникнуть в заботы всех, в противоположностях познать их сходство, в различиях познать их связи». Подчеркивая в книге этот постулат китайского мудреца, он несомненно испытывал радость — не только познавания, но и узнавания — закона, замеченного и понятого по собственному творчеству.

Есть, наконец, в «Апологии…» и третья существенная подсказка.

Оказывается,автоматическое рисование («безотносительных» головок или целых композиций) есть «низшая форма», — ею предвосхищается у С.М. Некая формула.

Что понимал он под этим словом?

Какую «формулу» имел в виду: графическую? словесную? научную?

В конспективном наброске «Линия» от 15 сентября 1945 года С.М. вновь употребит это слово — и снова в связи со своим рисованием «математически чистой линией»:

«Линия как след, как процесс.

Линия как чувственный образ, формула, как понятие о том же.

Каждый профиль может быть записан формулой. “Полки бесконечно малых”… “Величины, мчащиеся к пределам”… Поэт Сохоцкий. Динамизировавший, анимизировавший.

Любовь к Диснею, ибо он фактически заставляет бегать линию — он раскрепощает Спящую Красавицу (не только партнершу семи гномов, но спящую красавицу Линию).

Китайская живопись — культ of the stroke <штриха> (я знакомлюсь с пластикой иероглифа <…> в гражданскую войну).

Типаж как след, как процесс становления истории целой жизни. И те лица, где это есть, — те лица типажны…» (10)

В этом наброске переплелись термины из режиссерской практики С.М. (типажи — персонажи его немых фильмов) и теоретические темы, которые он развивает в книгах «Метод» и «Неравнодушная природа», в эссе «Дисней». Всплывает имя профессора-математика Юлиана Васильевича Сохоцкого, лекции которого он юношей слушал в петроградском Институте гражданских инженеров. О его методе приобщения студентов к высшей математике С.М. рассказывал в статье «Перспективы» (1929):

«Аудитория. Лектор. Конечно, не выхолощенный бюрократ от просвещения. А

Темперамент лектора, захватывающий вас целиком. И кругом. В стальном охвате внезапно ритмизующегося дыхания наэлектризованная аудитория.

Аудитория, внезапно ставшая… цирком, ипподромом, митингом, ареной единого коллективного порыва, единого пульсирующего интереса.

Математическая абстракция внезапно — в плоть и в кровь» (11).

После такого восторженного описания уже не удивляет, что в приведенном выше конспекте перечисляются в одной строке, через запятые, как стадии становления одного феномена, — «чувственный образ → формула → понятие о том же».

Формула — на полпути от спонтанного «образа» к абстрактному «понятию»?…

Но, может быть, формула — динамический синтез того и другого: обобщение чувственно данной частности и одновременно конкретизация интеллектуальной абстракции?

Аналогично тому, как типаж — это «свернутая во внешность история человека»…

На такое же срединное место, но несколько по-другому поставила графику упоминавшая выше шпаргалка — «Конспект для статьи Аниты Бреннер о моих рисунках для „Creative Art“».

В этом поразительном по откровенности тексте, написанном «от третьего лица» (в третьей главе он приводится полностью), Эйзен разделяет свою деятельность на три рода:

«1-я — общеизвестная «объективная» кинематографическая <…> социально-общественная. <…>

2-я деятельность — «интимного» порядка. Субъективно-личная. <…> Основная деятельность по реализации этого — рисование. <…>

Третий вид деятельности как бы обнимает два предыдущие — это глубоко-теоретическая работа над концепцией искусства в целом, где искусство выводится из экстаза, как у Ницше трагедия родится из духа музыки…»

Итак, если и надо сопоставлять с

Рисование С.М. выглядит как необходимое соединительное звено между режиссурой и теорией. И сам он как будто считает, что три вида его деятельности образуют равносторонний треугольник…

Можно было бы удовлетвориться этой идеальной геометрической фигурой как «графической формулой» творчества Эйзенштейна.

Одна ее, «общественно-политическая», обращенная к массам сторона — фильм как поэма или симфония…

Другая, «субъективно-личная», интимная сторона — графика как лирика или камерная музыка…

Третья, «безлично-абстрактная», сторона — теория как объективная наука…

Да вот беда: такого типа «формула» страдает неприемлемой для Эйзенштейна статикой.

Разделяя для Аниты Бреннер свою деятельность на три рода, С.М. фактически признавался, что по сути дела такое расчленение условно. Его фильмы предназначались не только для «общественных нужд», но и для «научной вивисекции», и в них не меньше «вакхического» экстаза, чем в рисунках… Его научные книги, статьи, лекции все больше обретали с годами характер вольного, субъективного «бега мысли», столь же прихотливого и неакадемичного, как линии его графики…

Все переплеталось со всем или прямо превращалось одно в другое.

Различались только материалы и условия, но не правила игры.

Из статичного «треугольника» логично получался динамический круг, в котором иногда почти невозможно указать, где кончается один род деятельности и начинается другой.

Из признания этих превращений логично вытекает гипотеза, к которой мы уже несколько раз приближались по ходу наших рассуждений.

Она связана с загадкой восьмилетнего перерыва в рисовании С.М.

Эйзенштейн практически перестал рисовать в 1923 году, работая над спектаклем «Мудрец»…

В 1931 году в Мексике его волшебная Линия очнулась, как Спящая Красавица от поцелуя Принца, и уже не покидала художника до конца его дней.

Может быть, таинственное табу на перо и карандаш означало лишь то, что произошла метаморфоза графики в режиссуру?

Юрий Пименов полагал: «Эйзенштейн думает и рисует в первую очередь как режиссер, его рисунки — рисунки режиссера».

Может быть, не менее справедливо противоположное мнение: «Эйзенштейн думает и ставит кино как график, его постановки — постановки рисовальщика»?

Может быть, ясные линии мизансцен или графически четкие композиции монтажных кадров С.М. были инобытием его рисунков?

Предельным выражением его театральной графики были не эскизы декораций и костюмов, но сценическое рисование воображаемых линий мизансцен с помощью живых актеров. В «Мудреце» та наклонная линия каната, по которой с арены на балкон шел «через границу» Григорий Александров (в роли авантюриста Голутвина), или та вертикальная линия «приапического» перша, по которому «лезла на рожон» Вера Янукова (в роли сверхсексуальной мадам Мамаевой), были «материализацией» этих динамических мизансценных линий в пространстве сцены…

Кино вернуло режиссеру-рисовальщику рамку кадра-экрана и заменило человека из плоти и крови его изображением, чьи метаморфозы и пути движения можно было контролировать и фиксировать. К тому же серии смонтированных кинокадров и эпизодов позволяли реализовать склонность С.М.(с отрочества!) к развитию рисунков во времени…

В таком случае линия творческой биографии «через театр в кино», внушенная нам самим Эйзенштейном, имеет более длительную и замысловатую траекторию: от графики — через театр — к кино! (12)

Такая гипотеза резко расширяет поле эйзенштейновской графики.

Помимо нескольких тысяч сохранившихся бумажных листов, заполненных рисунками пером, карандашом и (в театральный период) гуашью, в него естественно включается кинематографика — десятки тысяч изображений, созданных при помощи света и объектива на откадрированном светочувствительном слое перфорированной кинопленки.

Мультипликатор Юрий Норштейн пришел к мысли, что «Иван Грозный» есть «супер-анимация». И вовсе не потому только, что перед съемками «Эйзен весь фильм зарисовал». Но именно «Грозный» благодаря эскизам режиссера позволил увидеть, каким образом и по каким правилам нарисованное трансформируется в разыгранное и снятое. Ибо, вопреки легенде, будто режиссер сперва нарисовал все кадры, а потом снимал по своим рисункам, — все фильмы Эйзенштейна рождались как преображение графики.

Соотношение рисунков и кадров в «Que viva México!» и даже в «Александре Невском» было иным, чем в «Грозном»,хотя тоже существенно важным для формирования замысла и его воплощения.

Отсутствие эскизов к «Потемкину»,«Октябрю» и «Генеральной линии» лишь подтверждает нашу гипотезу: кадры этих фильмов и были формой графики С. М. второй половины 1920-х годов.

А если кадры «Стачки» соотносить с… рижскими рисунками Рорика, то фильм обретает новое измерение. Вдруг становится очевидным,что кинематографист Эйзенштейн начался (сам не подозревая) рисунками в тетрадях 1912–1913 годов.

В рисунках Рорика есть и становление типажного представления о людях, и овладение искусством показа дифференцированной и в то же время единой массовки, и желание вскрывать реальность метафорикой, и предощущение трагедийности бытия, прикрытой до поры до времени юмором…

Но в них же — в их безошибочно летящем штрихе, в их напряженных, но прозрачных композициях, в их мгновенной и свободной проекции прямо из воображения на плоскость бумаги — виден залог будущего освобождения от сценических или экранных опосредований.

Отказ и возвращение к рисунку сам С.М.назвал «потерянным и вновь обретенным раем». Чистая графика Эйзенштейна пробудилась к самостоятельной жизни в Мексике.

Он уверял (нас или себя?),что это случилось под воздействием «линейного» мексиканского пейзажа, под влиянием очертаний сарапе — костюмов пеонов и мученических веревок, стягивавших их обнаженные тела, от встреч со стенными росписями великих муралистов…

Вероятно, он не лукавил. Но, видимо, это — не вся правда.

В Мексике Эйзен почувствовал: только линией на бумаге он может свободно выразить то, что ни словом сказать, ни пером описать, ни на пленку заснять…

И как же это пригодилось ему после возвращения на родину, когда там нельзя стало откровенно ни устно сказать, ни пером написать, ни на пленку снимать!

Рисование стало самым суверенным и самым искренним видом его творчества — его жизненно важной игры.

И как раз поэтому графика С.М. может вовсе не требовать каких бы то ни было обязательных сравнений — пусть даже с его собственными постановочными принципами и теоретическими концепциями.

Ее феномен вполне самодостаточен и обращается к нам на своем языке.

Было бы желание увидеть, услышать, понять.

________________

Примечания

(1) Полный текст «Конспекта для статьи Аниты Бреннер о моих рисунках для „Creative Art“» ныне опубликован в книге: Эйзенштейн С.М. Метод. Т. 2. М.: Эйзенштейн-центр, 2002. С. 494–497. См. также настоящее издание, с. 122–127. Анита (Ханна) Бреннер (1905–1974) — мексиканско-американский антрополог, писатель и искусствовед. Ее книга «Идолы за алтарями» (1929) — первая книга об искусстве и обычаях Мексики начиная с доколумбового периода и заканчивая 1920-ми — повлияла на замысел мексиканского фильма Эйзенштейна. Анита, дочь иммигранта из Латвии, где родился и Эйзенштейн, была дружна со многими мексиканскими муралистами и симпатизировала советскому кинорежиссеру.

(2) Некоторые рисунки этого цикла с комментариями 1934 года были впервые напечатаны в журнале «Киноведческие записки» (1997/1998. No 36/37), а затем в книге Эйзенштейна«Неравнодушная природа» (Т.1. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2004. С. 477–484).

(3) Впервые этот очерк был напечатан в альбоме: Эйзенштейн С. Рисунки. М.: Искусство, 1961. С. 191–193.

(4) См.: Эйзенштейн С.М. Как я учился рисовать (Глава об уроках танца) // Эйзен- штейн С.М. Мемуары. Т. 2. С. 123.

(5) Эйзенштейн С. Рисунки. С. 7.

(6) Запись в «мексиканской» тетради от 8 июля 1931 года // РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1125.

(7) Дневниковая запись (на гасиенде Тетлапайак) от 16 декабря 1931 года // Там же. Ед. хр. 1128.

(8) Дневниковая запись от 25 декабря 1931 года // Там же.

(9) См.: Эйзенштейн С.М. Метод. Т. 2. С. 430, 641.

(10) РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1173.

(11) Эйзенштейн С.М. Перспективы (1929) // Эйзенштейн С.М. Избранные произведения: в 6 т.Т. 2. М.: Искусство, 1964. С. 35–44.

(12) «Через театр — в кино» — именно так в книге «Film Form» Эйзенштейн назвал английский перевод своей статьи 1934 года «Средняя из трех». См. новейшую ее публикацию на русском языке: Эйзенштейн С. Драматургия киноформы. М.:Эйзенштейн-центр, 2016. С. 29–53.

Все изображения предоставлены Российским государственным архивом литературы и искусства.