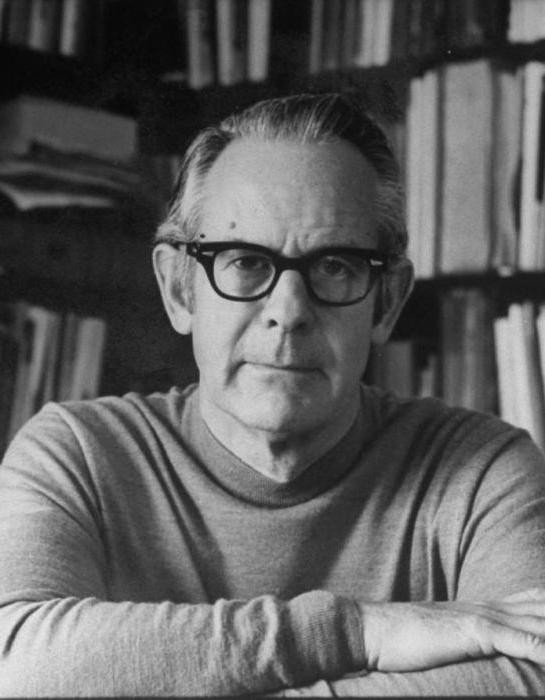

Ролло Мэй. Творческое сознание

Предлагаю вниманию читателей Сигмы перевод главы из книги знаменитого американского экзистенциального терапевта Ролло Мэя «Человек в поисках себя» [Man’s Search For Himself], вышедшей в 1953 году, но насколько нам известно — до сих пор не имевшей перевода на русский язык. Сразу оговоримся: этот текст вряд ли сможет заинтересовать любителей интеллектуальных головоломок, он вовсе не относится к числу сложных образцов континентальной философской традиции и не задаёт доселе невиданных горизонтов исследования культуры. Его прелесть и польза в другом: чтение таких текстов само осуществляет известное терапевтическое действие, оно может благотворно повлиять на читающего и подтолкнуть его к полезным выводам касательно себя самого. К тому же свободное обращение с фундаментальными для европейской культуры текстами, мифами и образами придаёт речи Мэя приятную широту, хотя и редко даёт примеры углубленного, способного привлечь внимание специалистов анализа. Повторим, ценность этой книги в другом: по-возможности облегчить каждому из нас непростую задачу становления человеком в полном и подлинном смысле слова, что по Ролло Мэю означает достижение стадии личностной интеграции.

Проблема, с которой имеет дело Мэй в этой главе, состоит в том, что человек сталкивается с ситуацией утраты ценностей, релятивизмом, нигилистическим вакуумом. Дело не только в том, что современность предлагает человеку обескураживающе избыточное количество ценностей, становится в

Однако несмотря на свой угрожающий характер, ни традиция, ни авторитет, ни властный институт не являются сами по себе препятствием на пути человеческого становления личностью. Выход из ложной дилеммы традиция/нигилизм осуществляется не на путях интеллектуального, отстраненного освоения традиции. Для подхода, которого придерживается Мэй, речь идет прежде всего о том, чтобы, во-первых, сделать саму традицию источником сил и личностного роста, обратившись к ней из настоящего и в видах будущего, а

Обращение к традиции — не просто поворот взгляда, но модуляция самого существования человека. И если творческое освоение традиции не привело к слому личности, если человек избежал участи стать послушной машиной в руках религиозного или любого другого института, тогда ценности традиции окажутся интегральной его частью. Однако частью не абстрактного субъекта нравственности, а конкретного человека, совершающего выбор здесь и сейчас, способного смотреть на будущее как на лучшую возможность самого себя. Поэтому первый указанный нами ключевой момент преодоления ложной дилеммы неизбежно приводит нас ко второму: к реальной ситуации выбора, которая и есть решающий момент нашего личностного развития.

«В той мере, в которой личность способна в полной мере задействовать свои человеческие способности в любой конкретной ситуации — а значит, совершать полностью осознанный выбор -, она принимает решение как относительное целое. Момент цельности проистекает не просто из интеграции человека как личности, хотя чем старше он становится, тем более способен действовать именно таким образом. Скорее, он проистекает из того факта, что любое осознанно избранное действие является, так сказать, помещением себя на «саму линию»; оно требует ответственного участия , до известной степени «прыжка». Человек словно говорит: «Я постарался вспомнить всё, что считаю правильным, и в этот миг я поступаю так, даже если завтра буду знать больше и поступлю иначе».»

Приятного чтения.

Человек — «этическое животное», этическое потенциально, даже если, увы, в действительности это не всегда так. Его способность к «этическому суждению» — как свобода, разумность и другие уникальные свойства человеческого существа — основана на самосознании.

Несколько лет назад доктор Хобард Моурер (Hobart Mowrer) провел небольшой любопытный эксперимент в психологической лаборатории Гарварда. Задача была протестировать «этическое» чувство у крыс. Могут ли крысы просчитывать долгосрочные последствия хороших и плохих действий, а затем действовать на этой основе? В клетку бросали кусочки еды на глазах у голодных животных, однако по задумке они должны были научится своего рода этикету, выжидая в течение трёх секунд перед началом еды. Если крыса устремлялась к еде до истечения срока, она получала наказание в виде небольшого электрического разряда, подаваемого через пол клетки.

Этот небольшой эксперимент показывает разницу между человеком и крысой. Человек умеет «смотреть вперёд и назад». Он способен выходить за границы настоящего момента, может вспоминать прошлое и планировать на будущее, он способен выбрать сравнительное большее благо, получение которого при этом является делом будущего, сравнительно меньшему благу, которое можно получить прямо сейчас. Точно также он способен постичь чужие потребности и желания, может поставить себя на место другого, при выборе учитывая то, как видит благо его ближний, а как — он сам. В этом лежит исток умения, какую бы несовершенную и рудиментарную форму оно ни имело у большинства людей, «возлюбить ближнего своего» и понимать связь между собственными действиями и благосостоянием общества.

Человек не просто способен делать выбор в пользу тех или иных ценностей, целей, но он даже обязан выбирать, если ему вообще доступно достижение интеграции. Поскольку ценность — цель, к которой он стремится — является его психологическим центром, словно некое интегрированное ядро, притягивающее к себе его силы, подобно тому как ядро магнита стягивает магнитные силовые линии. В предыдущей главе мы отметили: понимание того, чего хочешь, становится ключевым условием для развития само-регуляции [self-direction] у детей и молодых людей. Знание своих желаний — простейшая форма присущей взрослым способности самостоятельно выбирать ценности. Признак зрелого человека в том, что его жизнь построена вокруг выбранных им самим целей: он знает, чего хочет, и уже не просто как малое дитя, которому подавай мороженое, но как взрослый человек, планирующий и планомерно двигающийся к творческой любви, достижению деловых показателей или чему-угодно ещё. Он любит членов семьи не от того, что по случайному стечению обстоятельств ему выпало родиться в ней, но потому что он находит их заслуживающими любви, потому что он выбирает любить их; и работа для него не автоматически выполняемая рутина, он работает, поскольку осознанно верит в ценность своего труда.

В одной из предыдущих глав мы видели, что тревога, замешательство, опустошенность — эти хронические расстройства психики современного человека — возникают лишь оттого, что его ценности запутаны и противоречивы, что у него нет психического ядра. Теперь мы можем добавить, что внутренние сила и целостность индивида, их степень зависят от того, насколько он сам уверен в тех ценностях, по которым живёт. В этой главе мы ставим вопрос: как добиться зрелого и творческого подхода к выбору и претворению этих ценностей.

Прежде всего, ваши и мои ценности — равно как и испытываемые нами затруднения при попытке проводить их в жизнь — сильно зависят от возраста. Всегда получается так: в переходном возрасте, когда каждой мысли сопутствуют скептицизм и сомнения, на человеке лежит более трудная задача. Гёте, которого нельзя назвать певцом веры в традиционном смысле, писал при этом: «Любая эпоха, коей правит вера в какой бы то ни было форме, величественна, плодотворна и способна вдохновлять и сама по себе, и с точки зрения всеобщего процветания. С другой же стороны, любая эпоха, в которой скептизицм длит свой сомнительный триумф, пускай она и не лишена гордости за краткие мгновения позаимствованного великолепия, утрачивает свой смысл…», потому что никому не принесёт удовольствия бороться с тем, что «по существу бесплодно».

Если этими несколько высокопарными словами Гёте хочет донести мысль, что вера — это пронизывающие общество убеждения, благодаря которым появляется смысловой центр, а составляющие его люди обретают чувство осмысленности, в таком случае его утверждение является точным с исторической точки зрения. Стоит лишь вспомнить Грецию времени Перикла, или времена Иссайи, или Париж XIII века, или Возрождение и XVII век, чтобы убедиться, насколько такие вот общепризнанные убеждения сосредотачивают на себе творческие силы данного периода времени.

Однако в переходные или раздробленные фазы исторического развития, к которым можно отнести конец эллинистического периода и сумерки Средневековья, раскалывается и сама вера. И тогда в общем происходят две вещи. Во-первых, вера и традиции, переданные обществу, кристаллизируются, превращаясь в омертвевшие формы, и они в свою очередь угнетают жизнеспособность индивида. К примеру, необузданное использование ряда символов на излёте Средневековья превратило их в сухие, опустошённые формы, о которых можно было легко вести диспуты, но которые были лишены содержания. Вторая вещь, которая случается во время переходных периодов состоит в том, что жизненные силы покидают традицию и превращаются в расплывчатый протест, который растрачивает энергию подобно воде, растекающейся по земле во всех направлениях. Так или почти так было с нами в 1920х.

И не в этом ли в первом приближении состоит стоящая перед нами сегодня дилемма? Не оказываемся ли мы зажаты между, с одной стороны, авторитарными трендами, и бесцельной тратой жизненных сил — с другой? Будут ли все мои читатели резать пирог истории на такие же куски, как я — а историю, как известно, можно толковать по-разному — не меняет того факта, с которым согласится всякий: в периоды социального подъема, а один из таких мы проживаем сегодня, людей тяготит чувство «утраты корней», и оттого они цепляются за власть и существующие институты, стремясь к ним как устремляются к убежищу во время бури. Как показывают доктор Линд и госпожа Линд в своём исследовании американского города во времена депрессии «Миддлтаун в переходный период» [Middletown in Transition], «большинство людей не способны переносить изменчивость и неуверенность, если последние проникают во все области жизни сразу». От этого граждане Миддлтауна были склонны обращаться к более консервативным, авторитарным убеждениям в экономике и политике, к более строгим моральным установкам, и сравнительно большее число людей присоединялось к консервативно, более фундаменталистски ориентированным церквям в ущерб либеральными церквям.

Опасность, которая подстерегает нас в середине XX века, состоит в том, что люди, потерянные и озадаченные, а иногда и вовсе поддающиеся панике, не понимая, во что им верить (как было с Европой 30х), хватаются за деструктивные и демонические ценности. Коммунизм сумел заполнить «вакуум веры, образовавшийся после упадка традиционной религии», — пишет Артур М. Шлезингер — «он даёт чувство предназначения, исцеляя невыносимое чувство тревоги и сомнения». Не стоит бояться, что эта нация станет коммунистической — я за это не переживаю -, но наше общество по-своему проявляет приверженность деструктивным ценностям. Существуют явные признаки, что нарастают авторитарные, реакционные тренды — в религии, политике, образовании, философии, в науке в форме догматизма. Когда люди чувствуют угрозу и тревожность, они становятся менее гибкими, сомневаясь, они становятся склонны к догматизму, и тогда они утрачивают жизненные силы. Они мастерят защитную скорлупу из осколков традиционных ценностей и втягиваются в неё, либо же в панике убегают в прошлое.

Но многие приходят к мысли, что бежать в прошлое бесполезно. К счастью, такие книги как «Возвращение к религии» Генри Линка оказывают настолько же кратковременное влияние, сколь непродолжительна их популярность. Усилия такого рода в сущности направлены на самозащиту: совершенно невозможно навязать «центр» извне. Возрождение религиозного интереса, похожее на то, которое имело место на закате Эллинизма вследствие, по выражению Гилберта Мюррея, «нервного истощения», не идёт на пользу ни обществу, ни его членам. Какой бы трудной не была эта задача, мы должны во что бы то ни стало принять себя и наше общество таким, какое оно есть сейчас, а также обрести этический центр за счёт более глубокого понимания самих себя, смело посмотрев в лицо нашей нынешней исторической ситуации.

В последние годы развитие получило и другое течение, сильно непохожее на «возвращение к религии». Многие интеллектуалы и другие утончённые люди постепенно углублялись в мысли, что они оказались оторваны от религиозной и этической традиций, заложенных культурой, и что тем, кто не был знаком с мыслью Исайи, Иакова, Иисуса, Будды, Лао-Цзы, не хватало чего-то крайне важного, и это в то время, когда человеку приходилось переоткрывать свои ценности. И вот они с удвоенным интересом принялись постигать этическую и религиозную мудрость прошлых веков. Следы этого тренда можно обнаружить в статьях Дэвида Ризмана, например в «Фрейд, наука и религия» в The American Scholar, а также в текстах Хобарда Маурера. Четыре подряд выпуска Partisan Review за 1950 год были составлены из статей писателей, поэтов и философов на тему «Религия и интеллектуалы».

Конечно, можно только радоваться, что этот тренд не является продуктом только лишь нашей сегодняшней тревоги, а ведь наилучшие его образцы как раз вовсе не определяются ею. Опасность же представляет то, что некоторые из интеллектуалов, лишь недавно пришедшие в эту область и как следствие менее разборчивые, оказываются более подвержены влиянию хоть громких и лежащих на поверхности, но всё же не очень надёжных аспектов религиозной традиции. Если интерес, который интеллектуалы питают к религии, льёт воду главным образом на мельницу авторитаризма и реакции, что ж, тогда мы совершенно заблудились.

Настоящая проблема поэтому состоит в том, чтобы понять, что является здоровым в области этики и религии, потому что тогда мы будем пожинать плоды в виде такого чувства безопасности, которое увеличивает, а не уменьшает ценность личности, её ответственность и свободу. Давайте поступим так же, как и в предыдущих главах, и начнём с вопроса, как появляется и развивается в человеке здоровое понимание [awareness] этического.

Адам и Прометей

Человек — этическое животное, однако обретение чувства этического даётся нелегко. Он не прорастает в сторону этического суждения так же безусловно, как цветок прорастает навстречу солнцу. Само собой, чувство этического даётся лишь ценой внутренних конфликтов и переживания тревоги, как и в случае со свободой и другими проявлениями человеческого самосознания.

Один из таких конфликтов захватывающе изображен в мифе о первом человеке, библейском Адаме. Это древнее вавилонское сказание, переписанное и сохраненное в Ветхом завете около 850 г. до Р.Х., повествует о том, как в одно и то же время внезапно приходит понимание этического и появляется самосознание. Как и история Прометея, как и другие мифы, эта сказка об Адаме даёт выражение истине, передававшейся через поколения, и вовсе не потому, что она зафиксировала какое-то историческое событие, но поскольку изображает некий глубинный, внутренний опыт, присущий всему человечеству.

Как гласит история, Адам и Ева живут в Райском саду, в котором «Господь насадил всевозможные деревья, прекрасные своим видом и дающие плоды для пищи» . В этой благословенной земле им неведомы ни тяжелый труд, ни нужда. И что важнее, им неведомы чувства тревоги и стыда: они «не замечают своей наготы». Им не нужно отвоёвывать у земли пропитание, они не ведают ни внутренних психологических конфликтов, ни духовных конфликтов с Богом.

Но Бог приказал Адаму не есть ни с дерева познания добра и зла, ни с дерева жизни, «чтобы ему не стать подобным Богу в знании добра и зла». Когда же Адам и Ева всё-таки вкусили запретных плодов с первого дерева, «они прозрели», и первым свидетельством, что отныне им известно добро и зло, становится чувство тревоги и стыда. Они «узнали свою наготу», и вот, когда Господь осуществлял свой ежедневный полуденный променад по саду, как об этом говорит автор в своей детской и очаровательной манере, Адам и Ева спрятались от его взгляда среди деревьев.

Разгневанный непослушанием, Господь отмеривает наказание. Женщина была обречена на сексуальное влечение к своему мужу и на мучительные роды, а мужчина был обречён на скорбные тяготы труда.

«В поте лица твоего будешь есть хлеб,

Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят,

Ибо прах ты

И в прах возвратишься»

Эта поучительная история в действительности является примитивным, созданным древними жителями Месопотамии описанием того, что происходит с каждым человеком в период примерно между одним и тремя годами, а именно, появление самосознания. До этого момента человек живёт в райском саду, который является символом внутриутробного периода жизни и раннего детства, пока ребёнок всецело зависит от родительской заботы, пока его жизнь тепла и удобна. Сад означает состояние, доступное лишь младенцам, животным и ангелам, состояние, которому неизвестны этические конфликты и ответственность; это время невинности, когда человеку неведомы «ни стыд, ни совесть». Такие райские картины, лишенные продуктивной деятельности, в разных формах появляются в литературе, и зачастую они выдают сильное, романтическое стремление вернуться на ранние этапы, предшествующие появлению самосознания, или даже к тому более изначальному состоянию, которое психологически близко к периоду невинности, а именно к внутриутробному существованию.

С утратой «невинности» и образованием рудиментов этической восприимчивости, как далее показывает миф, личность унаследовала тяжелую ношу самосознания, тревоги и угрызений совести. В равной степени она ощущает себя, хотя такое ощущение может прийти лишь позднее, созданной «из праха». Иными словами, человек понимает, что ему рано или поздно уготована смерть, он узнаёт о своей конечности.

Положительный момент состоит в том, что съеденные плоды и познание добра и зла символизируют психологическое и духовное рождение личности. Разумеется, Гегель говорил об этом мифе «падения» человека как о «падении вверх». Древнееврейские писатели, поместившие этот миф в книгу Бытия, вполне могли увидеть в нём повод для песни неземного ликования, ведь именно в тот день, а не в день создания Адама, появился на свет человек. Но что удивляет, так это то, что все здесь изображается как противное Богу и его повелениям. Господь изображен гневающимся на то, что «человек стал подобен нам в знании добра и зла; и теперь ему достаточно всего лишь протянуть руку к Дереву жизни, чтобы съев плод ещё и бессмертным стать, подобно нам!».

Должны ли мы верить тому, что такой Бог не желал, чтобы человек располагал знанием и чувством этического, тот самый Бог, про которого нам говорят главой ранее в той же книге Бытия, что он создал человека по своему образу и подобию, и что же иное это может означать, как не подобие Богу по части свободы, творчества и способности совершать этический выбор? Следует ли нам считать, что Господь желал оставить человека в состоянии невинности, психологического и этического неведения?

Эти допущения столь слабо вяжутся c точностью психологических прозрений мифа, что мы вынуждены искать иных объяснений. Без сомнения, миф, в том неотчётливом виде, в каком он дошёл до нас из второго или третьего тысячелетия до рождения Христа, представляет собой примитивную точку зрения. Можно понять примитивных рассказчиков, которые не проводят различия между конструктивными формами самосознания и бунтарством, особенно учитывая тот факт, что и сегодня многие различают их с большим трудом. Кроме того, Бог этого мифа — это Яхве, самое раннее и наиболее примитивное родовое божество евреев, известное своей ревнивостью и мстительностью. Именно против жестокости и неэтичности деяний Яхве восстали поздние еврейские пророки.

Мы прольём больше света на это странное противоречие в мифе об Адаме, если взглянем на параллельные греческие мифы о Зевсе и остальных богах Олимпа, возникших в тот же архаический период. Наиболее близкий к сказанию об Адаме греческий миф — миф о Прометее, укравшим огонь у богов, чтобы подарить его людям за их теплоту и трудолюбие. Заметив однажды среди ночи проблеск огня на земле и поняв, что у смертных есть огонь, взбешённый Зевс схватил Прометея, отнёс его на Кавказ и заковал его в цепи на горной вершине. Рожденная из недр божественного воображения пытка, уготованная Зевсом Прометею, состояла в том, что в течение дня его печень раздирал голодный гриф, в течении ночи она восстанавливалась, а на следующее утро вновь прилетал голодный гриф и так, без конца, длилось мучение несчастного Прометея.

По мере исполнения наказания, становится видно, что Зевс превзошел Яхве в жестокости. Потому что греческий бог, которого разъедала злоба за то, что отныне человек владеет огнём, упрятал в небольшую шкатулку всевозможные болезни, скорби и пороки в виде крошечных, похожих на светлячков существ, передал её Меркурию, дабы тот снёс её на землю, которая в то время походила на рай (совсем как Райские сады) и на которой в безмятежности и счастье жили Пандора с Эпиметеем. Когда любопытная женщина открыла шкатулку, существа вырвались наружу и все запрятанные в ней беды нескончаемым потоком обрушились на человечество. Эти демонические черты в обхождении бога с человечеством уж конечно рисуют не радужную картину.

Если история Адама — это миф о возникновении самосознания, Прометей оказывается символом творческой находчивости, поисков новых способов жизни, доступных человечеству. Конечно, имя Прометея означает «пред-усмотрительный», а как мы могли убедиться, умение заглянуть в будущее, планировать составляет попросту один из аспектов самосознания. Прометеева пытка выражает внутренний конфликт, сопутствующий творческой находчивости — она символизирует тревогу и вину, которым подвержен — свидетелями тому такие творцы, как Микеланджело, Томас Манн, Достоевский и многие другие — всякий, кто осмелится подарить человечеству новые формы жизни. Но вновь, как и в мифе об Адаме, Зевс ревниво встречает тягу человека возвыситься и наказывает его со всей мстительностью. Так что мы оказываемся перед той же проблемой — что означает борьба богов против человеческого творения?

Безусловно, в действиях Адама и Прометея проглядывает бунтарство. С этого угла зрения мифы как раз осмысленны и сами по себе. Ведь и грекам, и евреям было известно, куда может зайти человек в стремлении преодолеть положенные ему пределы, беря на себя непосильную задачу (как было с Давидом, забравшим жену Урии), или совершая грех гордыни (случай гордеца Агамемнона, завоевавшего Трою), или самонадеянно притязая на всемирную власть (как с современной фашистской идеологией), или упорствует, считая своё ничтожное знание истиной в последней инстанции (как поступают догматики, неважно религиозные ли или научные), потому что тут-то он и становится опасным. Сократ был прав: начало мудрости лежит в том, чтобы признать себе невежей, и человек может творчески использовать данные ему силы, и в

Но бунтарство, переданное в этих мифах, очевидным образом является в то же время положительным и конструктивным, и потому их нельзя отбросить попросту как картины борьбы со своей конечностью и гордыни, присущих человеку. Они выражают психологическую истину, по которой «открывшиеся глаза» ребёнка, обретение им самосознания неизбежно приводят к конфликтам с власть предержащими, будь то боги или родители. Но почему же это потенциальное бунтарство — без которого ребёнку никогда не достичь возможностей свободы, ответственности, этического выбора, а значит и самые драгоценные свойства человеческой натуры останутся неразвитыми — почему это бунтарство должно навлечь проклятие?

Мы утверждаем, что в этих мифах заявляет о себе вековой конфликт между ощетинившейся властью, представленной ревнивыми богами, и подъёмом новой жизни, нового творения. Появление свежей жизненной силы всегда так или иначе нарушает существующие обычаи и претит сложившимся убеждениям, а потому оно воспринимается с тревогой как угроза для власти, равно как и для самого растущего человека. И тот, кто становится вестником перемен, может оказаться в непримиримом конфликте с осажденной властью — в этом убедились Орест и Эдип. Тревога Адама и мучения Прометея показывают нам, что и сам творец испытывает страх движения вперёд. В этих мифах проговорена не только храбрость человека, но и та его подобострастная сторона, которая предпочитает комфорт свободе, безопасность — росту. Тот факт, что в мифе об Адаме и Еве наказанием им были отмерены сексуальное желание и труд, лишь подтверждает нашу мысль. Ведь разве не страстное желание вечно быть на попечении подталкивает нас к тому, чтобы видеть в труде — этой возможности вспахивать землю, производя пищу, производя силой собственных рук — наказание? Разве не тревожная часть нашего я [self], усматривает в сексуальном желании как таковом обременённость и добровольно идёт на кастрацию, которую и проделал над самим собой Ориген, лишь бы избежать конфликта, вырвав с корнем само желание? Тревога и вина, всегда сопутствующие человеческим усилиям самоподдержания, равно как и все проблемы, порождаемые сексуальным влечением и другими аспектами самосознания, без сомнения являются болезненными. Временами они непременно влекут за собой серьезные конфликты и страдание. Но кто решится утверждать, что, за исключением крайних случаев вроде психоза, тревога и угрызения совести составляют неоправданно высокую цену для столь захватывающих вещей, как самопознание и творчество, одним словом, слишком высокую цену за возможность быть человеком, а не попросту невинным ребёнком?

Эти мифы обнаруживают авторитарный оборот, присущий как представляется всем религиозным традициям — греческой, еврейской, христианской -,

Безусловно, в любом обществе должны быть обе стороны — и появление новых идеи, открытий в области этического, и наличие институтов, призванных хранить ценности прошлого. Ни одно общество не способно прожить без оживляющих сил и без старых форм, изменчивость и стабильность, пророческие религии, нападающие на существующие институты, и религия священников, хранящих их.

Но проблема, которая как мы увидели касается нас сегодняшних, состоит в том, что начинает преобладать повсеместная тенденция к конформности. Словно направляемый по радару, человек, отчаянно пытающийся неотступно следовать ожиданиям группы, очевидно, будет понимать моральность как «подстройку» под групповые стандарты. В такие периоды этику начинают все чаще отождествлять с послушанием. «Хорошим» бывают лишь в той мере, в которой умеючи подстраиваются к диктату общества или церкви. Некритический взгляд на миф об Адаме, конечно, даёт пример чрезвычайно удачной рационализации таких тенденций — ведь могут заметить, что Адама никто не изгнал бы из рая, если бы он был послушен. И такая перспектива гораздо привлекательней для людей нашего печального времени, чем может показаться на первый взгляд, потому что государство, символически представленное раем, в котором нет места для забот, нужды, тревоги, конфликтов, нет потребности в личной ответственности, становится объектом набожного почитания в эпоху тревог.

Поэтому начинают высоко ценить, не всегда отдавая себе в этом отчет, отсутствие необходимости развивать самого себя. Словно безоговорочное послушание — это наилучшее, что может быть, и словно чем ниже личная ответственность — тем лучше.

Но в самом деле, что же этического есть в послушании? Если цель лишь в том, чтобы добиться послушания, тогда можно и собаку натренировать до нужного уровня. Но и в этом случае собака была бы более «этична», чем её хозяева люди, потому что собака не носит в себе вечную угрозу нервного срыва, в виде какого-нибудь «эксцесса» бунтующего существа в ответ на подавление и отрицание его свободы. И на социологическом уровне, что такого «этического» есть в том, чтобы подпадать под принятые нормы? Человек, удовлетворяющий такому идеалу, как и любой другой оказался бы в 1900 году жертвой репрессий на сексуальной почве; в 1925 году по стандартам того времени он бы был немножечко бунтарём; в 1945 году его поведение уже сочли бы среднестатистическим в соответствие с докладом Кинзи. Даже если стараются облагородить стандарт, называя его «культурой или “моральным правилом” или «абсолютной религиозной доктриной», что этического добавляется к этой конформности? Очевидно, что такое поведение упускает само существо человеческой этики — чуткую осведомлённость по части всего неповторимого в отношениях между двумя людьми, а также умение совершенствовать с большей или меньшей степенью свободы и личной ответственности творческий тип отношений.

Одну из самых замечательных картин, запечатлевших конфликт между этической чуткостью и существующими институтами, а также то чувство тревоги, которое приносит с собой свобода, создал Достоевский в своей истории о Великом инквизиторе. Наступил день, когда Христос вернулся на землю, и хотя он тихо и незаметно исцелял больных на улицах, его узнали все. Случилось это во времена испанской Инквизиции, и старый кардинал, Великий Инквизитор, встретил Христа на улице и приказал заточить его в темницу.

В сумраке ночи Инквизитор входит в клетку, чтобы объяснить молчащему Христу, почему тому не следовало возвращаться на землю. Все пятнадцать веков, истекших с его пришествия, церковь боролась за то, чтобы исправить главную ошибку Христа, давшего людям свободу, и теперь они не позволят Ему перечеркнуть всё, что было сделано. Ошибка Христа, говорит Инквизитор, состояла в том, что «вместо нерушимого древнего закона» он возложил на человека тяжкий груз «со свободным сердцем решать за себя, что есть добро, а что — зло», а «такой ужасающий груз свободного выбора» слишком непосильная ноша для людей. В уважении к человеку Христос зашел слишком далеко, говорит Инквизитор, позабыв, что на самом деле люди хотят, чтобы с ними обращались как с детьми, чтобы их вели за собой «власть» и «чудо». Надо было всего лишь дать им хлеба, как и советовал дьявол, искушая, «но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами?… но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: „Лучше поработите нас, но накормите нас“… Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла?».

Немногие героические, сильные люди смогли последовать за Христом путём свободы, продолжает старый Инквизитор, но чего жаждет большинство, так это слиться в неразличимую и гармоничную муравьиную массу.

«…Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается». Церковь принимает этот дар: «Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — всё судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести — всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного». Старый Инквизитор затем с оттенком грусти задаёт риторический вопрос: «К чему же теперь пришел нам мешать?», и покидая темницу, объявляет Христу, что завтра тот будет сожжён.

Достоевский, конечно, не имеет ввиду, что Инквизитор говорит от лица любой религии, католической или протестантской. Скорее, он хочет изобразить ту сторону религии, которая угрожает самой жизни, которая ищет «соединения в … общий и согласный муравейник», тот её элемент, который порабощает человека и подстрекает его отказаться, так же как Есав за чечевичную похлёбку, от наиболее ценного своего достояния — свободы и ответственности.

И поэтому человек, который сегодня находится в поисках ценностей, на основе которых он мог бы придать целостность собственной жизни, должен выстоять перед фактом, что легких и простых выходов ему не найти. Он не может ни попросту «вернуться к религии», ни попросту выздороветь, вернувшись к родителям, если вдруг ноша свободы и ответственного выбора стала непомерной. Потому что между этикой и религией то же двойное отношение, что и между родителями и их отпрысками. С одной стороны, на протяжении всей истории этических пророков порождала и вскармливала религиозная традиция — стоит только вспомнить Амоса, Исайю, Иисуса, Св. Франциска, Лао-дзы, Сократа, Спинозу и бесчисленное множество других. Но с другой стороны, между этически чуткими людьми и религиозными институтами испокон века — кровавая вражда. Этические прозрения возникают из нападок на конформность существующих нравов. В Нагорной проведи, Иисус предваряет каждое новое этическое откровение рефреном «Вы слышали, что было сказано древним, но Я говорю вам…», и этот рефрен выдаёт морально чуткого человека: «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут». Поэтому всегда лишь этические творцы, как Сократ, Кьеркегор, Спиноза, были заняты поиском нового «духа» этики, поскольку он противопоставлен формализованному «закону» традиции.

Всегда существует напряжение, а иногда и вовсе идут настоящие боевые действия между этическими лидерами и существующими религиозными, социальными институтами, сам этический лидер зачастую нападает на церковь, а та в ответ клеймит его врагом. Спиноза, этот «опьяненный Богом философ», был отлучен от церкви; одна из книг Кьеркегора носит название «Нападки на Христианский мир» [Attack on Christendom — сборник]; Иисус и Сократ были казнены за то, что представляли собой угрозу нравам и обществу. Удивительно, как часто святые какого-нибудь одного исторического отрезка оказываются по факту атеистами на предыдущем.

В наше время среди тех, кто нападает на существующие религиозные институты с позиции этического совершенствования, значатся Ницше, который восстает против Христианской морали, пропитанной рессентиментом, и Фрейд с его критикой религии, которая замуровывает человека в инфантильной по своей природе зависимости. Не взирая на различия в теоретических взглядах, они дают слово этическому беспокойству за благополучие и удовлетворенность человека. И хотя в некоторых кругах их учения считаются враждебными по отношению к религии (и отчасти это так), я уверен в том, что будущие поколения впитают прозрения Фрейда и Ницше, сделав их частью этико-религиозной традиции, а религия благодаря их вкладу лишь обогатится и станет еще действеннее.

Джон Стюарт Миль, например, заявляет, что его отец, Джеймс Милль считал религию «врагом морали». Старший Милль получил образование в Пресвитерской теологической семинарии в Шотландии, но позднее отошел от церкви, потому что отказывался верить в такого Бога, который создал ад и при этом, согласно с теорией предопределения, располагал полным знанием, что некоторые люди неизбежно окажутся там, не имея возможности выбирать. Он считал, что религия «радикальным образом подвергла порче моральные стандарты, сделав из них предписание исполнять волю такого существа, в адрес которого нескончаемым потоком льются льстивые речи, но которого с мрачной правдивостью она изображает исполненным бесконечной злобы». Милль добавляет штрих к портрету этого типажа «неверующего», свойственного середине XIX века: «Наилучшие среди них … гораздо более религиозны в исконном и наилучшем смысле слова “религия”, чем те, кто нагло присваивают себе этот титул, отталкивая других».

Николай Бердяев, теолог Русской православной церкви и философ, восстаёт против тех же садистских доктрин, на которые обрушивался и старший Милль, а также против того факта, что «Христиане выражают набожность через поклоны, низкопоклонство и распростертые позы — то есть через жесты, которые являются символическим выражением раболепия и унижения». Как и остальные этические пророки до него, Бердяев замечает, что он стал бы «восставать против Бога во имя Бога», и добавляет, что «бунт невозможен иначе, как в согласии и во имя некой высшей ценности, опираясь на которую я осуждаю то, против чего восстаю; иными словами, во имя Бога».

Сквозным мотивом пронизаны все эти битвы между людьми, достигшими прозрения, и ощетинившейся властью, примером чему служат конфликты между Адамом и Яхве, Прометеем и Зевсом, Эдипом и его отцом, Орестом и матриархальной властью, или как в случае с этическими пророками нынешнего исторического периода. Нельзя ли разглядеть в этом один и тот же, повторяющийся на разных уровнях психологический мотив, точно так же как и в уже известном нам случае конфликта между детьми и родителями? Или, точнее, не следует ли видеть в этом присущий любому человеку конфликт между потребностью бороться за расширение самосознания, зрелость, свободу и ответственность и свойственной ему тенденцией оставаться ребёнком, цепляясь за дающих защиту родителей или за тех, кто их заменяет?

Религия — источник сил или слабость?

В основе любой дискуссии о религии и личностной интеграции вопрос не в том, ведет ли сама по себе религия к здоровью или неврозу, а в том, с какой именно религией мы имеем дело и как она используется? Фрейд заблуждался, считая религия per se представляет невроз навязчивости. Некоторые религии таковы, а некоторые — нет. Любая сфера жизни может стать почвой невроза навязчивости: философия может предстать бегством от действительности в гармоничный мир «систем», защитой против тревог и неурядиц повседневной жизни, либо же она может стать храброй попыткой лучше понять действительность. Наука может быть сковывающей, догматической верой, в которой спасаются от мучительного чувства неуверенности и сомнений, либо же она может быть непредубежденным поиском новых истин. Разумеется, в силу того, что вера в науку до сих пор находила больший отклик в интеллектуальных кругах нашего обществ, а потому и реже подвергалась критике, именно поэтому может быть, что сегодня эта вера чаще, чем сама религия, способствует компульсивному бегству от неопределенности. С технической точки зрения Фрейд был прав — как часто с ним случалось -, потому что правильно ставил вопрос о религии: усиливает ли она зависимость индивида и его инфатильность?

Не правы и те, кто с другой стороны многословно и успокаивающе твердят массам, что религия — путь к психическому здоровью. Некоторые религии безусловно таковыми и являются, но отнюдь не все. Все эти утверждения остаются на поверхности, уводя нас в сторону от гораздо более трудной задачи постижения внутреннего смысла религиозного поведения и такого его понимания, при котором оно предстаёт не набором теоретических взглядов, но неотъемлемой частью самого существования человека как органического, живого существа.

Вопросы, которые мы ставим, таковы: приводит ли религия, исповедуемая индивидом, к слому его воли, держит ли она его на инфантильной стадии развития и помогает ли она избежать тревоги, порождаемой свободой и личной ответственностью? Или напротив она служит смысловой основой, на которую опираются его достоинство и ценность, смелое принятие своих границ и нормальной тревожности, так что благодаря ней он учится быть сильнее, быть ответственным, любить своих ближних? Чтобы решить, прежде всего мы должны обратиться к отношению между религией и зависимостью.

Когда дочь была еще совсем маленькой, они с матерью договорились, что в своей жизни она всегда будет следовать божьей воле. А воля Господа, как они договорились следом, будет открываться ей через молитвы матери. Можно содрогнуться при мысли, сколь неизбежным становится тем самым доминирование матери над каждым поступком и каждой мыслью девочки! И как это пагубно сказывается на умении делать самостоятельный выбор — что впоследствии, ближе к тридцати годам, она и поняла, обнаружив себя перед неразрешимой дилеммой, не умея принять автономного решения касательно собственного брака. Может показаться, что это — крайний случай, ведь и мать и её дочь принадлежали к консервативной евангелической секте, да и сам пример не изобилует изощренными рационализациями. Он призван попросту проиллюстрировать тот факт, что человек, считающий себя глашатаем и правой рукой Бога, кем и считала себя мать, не знает границ в своем стремлении присвоить власть над другими.

О таком применении религии часто узнаешь и отчётливо убеждаешься во время терапевтических сеансов, когда человек с трудом отвоёвывает свою свободу от родительского контроля. При этом родители зачастую, с большой или меньшей утонченностью, выдвигают в качестве основного аргумент, согласно которому обязательство быть послушным родительскому усмотрению является религиозным обязательством, наложенным на молодого человека волей Бога, ведь Бог хочет, чтобы он оставался подконтрольным родителям. В письмах, которые проходящие курс терапии люди получают от своих родителей, непременно обнаружатся ссылки на некоторые библейские пассажи, как например «Почитай отца своего и мать свою», тогда как никто не ссылается на более позднюю этику Христа, как она засвидетельствована в уже процитированном нами месте из Нового завета: «И враги человеку — домашние его».

Большинство родителей разумеется на словах будут утверждать, что они хотят исключительно полной реализации заложенного в их ребёнке потенциала. Зачастую они мало отдают отчет в свойственной им бессознательной потребности ухватиться за молодого человека. Однако тот факт, что они столь часто ведут себя так, словно их сын или дочь смогут достичь чувства собственной полноценности лишь оставаясь на попечении, проявляет нечто совершенно не соответствующее их сознательным намерениям. Достижение сыном или дочерью свободы нередко пробуждает глубоко укоренённый родительский страх, и этот страх лишь подтверждает, насколько трудно родителям в нашем обществе действительно поверить в прирожденный потенциал своего дитя (может, оттого, что им крайне трудно поверить в свой собственный потенциал), и насколько сильно стремление любой власти, сознающей шаткость собственного положения, сохранить влияние даже ценой «переламывания» другого до полного повиновения.

Обоюдные конфликты лишь усугубляются за счёт того, что борющемуся за автономию молодому человеку часто насаждают чувство глубокой обречённости, откажись он следовать родительским предписаниям. И это при том, что он и без того прикладывает немалые усилия, чтобы одолеть гложущие его изнутри чувства тревоги и вины, которые вызваны тяготами обретения свободы. Часто на этой стадии человеку снятся сны, в которых он предстает виновным, и всё же не виновным — виновным как Орест, которой всё же непременно должен пойти ещё дальше. Одному человеку снился сон, что он был объявлен в числе обвиняемых сенатором МакКарти на заседании Сената, но при этом внутри себя он знал наверняка, что он не виноват.

Затруднение, в котором оказывается жертва властных посягательств другого, лишь усугубляется собственной инфантильной потребностью в заботе. Поэтому внутри человека существует тенденция сдать себя на поруку доминирующего человека. Добрая половина моих терапевтических усилий за последние 10 лет была направлена на помощь людям из особенно религиозных семей и тем, которые сделали религию своей профессией, а другая половина ушла на работу с людьми, которых с религией не связывало воспитание и которые не питали к ней особенного интереса. Мне удалось сделать ряд наблюдений, которые при должной осмотрительности могут сослужить хорошую службу в деле освещения кое-каких психологических последствий принятого в нашем обществе религиозного воспитания. Я привожу их здесь по двум причинам. Во-первых, они могут оказаться полезными тем читателям, которые относят себя к религиозной традиции и при том хотели бы избежать той стороны религиозной жизни (равно как и любой другой области культуры), которая ведёт прямиком в западню невроза. Во-вторых, эти наблюдения могут быть полезны и тем читателям, которые не относят себя к

Эти наблюдения состоят в том, что люди религиозного воспитания склонны, во-первых, чаще других проявлять пылкость, когда дело заходит до изменения себя и собственной жизни. Но

А вот установка на «священное право на заботу» вещь совсем-совсем иного порядка. Она представляет собой одно из главных препятствий на пути достижения личной зрелости как в ходе терапии, так и в самой жизни. Такие люди с трудом переносят, когда их запросы рассматривают как проблему, которую нужно проанализировать, а затем и преодолеть, и они зачастую враждебно реагируют, когда их «право» не достаточно чтут, и чувствуют при этом, что их пытаются «водить за нос». Разумеется, им твердили «Бог позаботится о тебе» с тех самых пор, когда они распевали песни в воскресной школе, вплоть до сегодняшнего дня, когда та же самая идея в вульгарном обличье предстает в бесчисленных фильмах. Но на более глубоком уровне запрос на получение заботы — особенно ввиду того, что его фрустрация тут же даёт враждебный отклик — является продуктом чего-то более укоренённого. Я полагаю, что такая динамика является результатом слишком частых отказов, на которые приходилось идти этим людям в прошлом. Им приходилось уступать родителям свою способность и свое право на моральное суждение, и естественно, что обратная сторона неписанного договора состояла в получении права на безоговорочное попечительство со стороны родительской власти и родительского суждения, подобно тому, как раб располагает правом зависеть от своего хозяина. Поэтому их на самом деле водят за нос, если родитель — а чаще фигуры, родителя замещающие, например терапевт или Бог — не оказывает им заботы.

Они приучены к тому, что счастье и успех придут к ним, если они были «добрыми», под чем чаще всего разумеют «послушными». Но само по себе послушание, как мы показали выше, только нарушает развитие в человеке этического сознания и мешает накоплению внутренней силы. Будучи покорным поступающим извне требованиям на протяжении длительного времени, такой человек утрачивает свою подлинную силу этического, ответственного поступка. Как бы странно это не звучало, но выходит, что у таких людей меньше сил на то, чтобы стать добрыми и почувствовать сопутствующую этому радость. И поскольку, как однажды заметил Спиноза, счастье — не награда за добродетель, а сама добродетель, человек, отказывающийся от этической автономии, тем самым и в той же мере отступается от лежащей в его руках власти обрести добродетель и счастье. Что же удивляться тому, что он чувствует себя обиженным.

Мы точнее уясним себе, от чего именно приходится отказываться этим людям, когда взглянем на то, как «мораль послушания» с акцентом на «быть хорошим — значит подчиняться» обрела свою власть в современной культуре. Её современная форма наследует образцам, возникшим в эпоху развития индустриализма и капитализма за последние четыре столетия. Нужно согласиться с тем, что подчинение человека регулярности машинного типа, такое упорядочение его жизни, при котором он стал соответствовать требованиям труда и бережливости, и вправду привели к финансовому, а значит — и социальному росту, который продолжался на протяжении длительного отрезка современной эпохи. Можно прислушиваться к убедительным речам, что за послушанием непременно следует спасение, ведь если подчиняться требованиям труда, существующим в индустриальном обществе, можно постепенно скопить достаточную сумму денег. Любому, кому доводилось читать, к примеру, о деловой проницательности первых квакеров и пуритан, известно, насколько хорошо уживаются об эти установки, экономическая и моральная. «Квакерский доллар» был для средних классов настоящим утешением, лекарством от едкого чувства обиды за лишения, пережитые ими по вине системы послушания.

Но как мы и говорили выше, времена меняются, и сегодня «рано в кровать, рано вставать» может сделать человека здоровым, но нет гарантий, что так он станет богаче и мудрее. Рецепт Бенджамина Франклина: плати десятину и ежедневно занимайся ручным трудом [routine work] — перестал быть верным путем к успеху.

А кроме того, религиозный человек, и особенно если он является священником или как-то иначе вовлечен в профессиональную религиозную деятельность, был вынужден отказаться от реалистичного отношения к деньгам. Подразумевается, что он не требует оплаты своего труда в виде зарплаты той или иной величины. Во многих религиозных кругах считается «недостойным» упоминать деньги, будто получать деньги за свой труд, как и справлять нужду, хоть и необходимая часть жизни, но в идеале следует вести себя так, словно не существует ни того, ни другого. Рабочие объединения, стараясь идти в ногу с экономическими изменениями, затронувшими массовое производство, в полной мере осознали, что Господь не посылает платёжных поручений в клюве ворона, как в старину Илии была послана пища, и научились, объединяясь, совместными усилиями добиваться повышения заработной платы. Но люди религиозных профессий не могут собирать стачки в борьбе за повышение ставки. Вместо этого церковь берёт на себя «заботу» о финансовом и не только положении священника; он пользуется льготами на железнодорожном транспорте или получает скидки на покупки в универмаге; оплата его преподавательского труда в семинарии уступает уровню других учебных заведений — и всё это отнюдь не с расчётом укрепить уважение священника к самому себе или уважение к нему со стороны других в нашем отдельно взятом обществе. Тот факт, что в нашем обществе не приветствуется, когда священник предпринимает активные шаги с целью обеспечить себе финансовую безопасность, является лишним подтверждением тому, по нашему мнению материальное обеспечение придет к человеку само и неизвестно как, если только он «хороший», и это молчаливое допущение тесно связано с верой: Бог позаботится о нас.

И поэтому легко понять, почему в нашем обществе человек, которого учат быть хорошим через послушание и который рано или поздно понимает, что ему за это не полагается награды даже в виде экономических благ, уж что и говорить о счастье, почему этот человек становится столь обиженным и столь обозлённым. Именно эта затаённая обида и даёт динамику, присущую его запросам на получение заботы. Он словно молчаливо намекает: «Мне пообещали, что обо мне позаботятся, лишь бы я был послушным: взгляните, я во всём был послушным, так почему же обо мне никто не заботится?».

Вера в «священное право на заботу» часто ведёт за собой чувство, что имеешь право властвовать над другими. Иными словами, если человек верит в то, что одни люди должны властвовать над другими, он не только захочет подчиниться кому-нибудь более сильному, чтобы получить от него покровительство, но и сочтёт своим «долгом» и самому позаботиться — имея над ним власть — о другом человеке, который на социальной лестнице стоит ниже него. Эту тенденцию можно проиллюстрировать и с большим садистическим уклоном на примере заявления, сделанного одним человеком, когда его расспрашивали об отношениях с молодым сожителем, над которым он установил контроль вплоть до того, что получал за него зарплату каждую субботу и стал назначать денежное пособие, он сказал: «Разве я не хранитель своему братишке?».

Мы не будем пытаться объяснить причины, по которым тенденции доминирования и подчинения идут рука об руку, и по которым мазохизм всегда представляет собой оборотную сторону садизма. Эти вопросы рассматривает Эрих Фромм в ставшей классической работе «Бегство от свободы». Мы лишь хотим заметить, что тот человек, который хочет заботы в свой адрес, как правило пытается в то же самое время всевозможными хитрыми способами заполучить власть над другими. Гёте отыскал прекрасные слова для этой психологической истины:

«Владычества

Тот не уступит никогда сопернику,

Кто крепок властью, силою захваченной,

И кто собой не в состоянье властвовать,

Тот властвовать желает над соседями»

Другая тенденция, подпитываемая религиозной зависимостью, состоит в том, что люди пытаются заполучить чувство собственной ценности, престижа и власти, идентифицируя себя с другими. Как правило это происходит через отождествление с идеализированной фигурой священника, жреца, раввина, епископа или любого, кто расположен выше в иерархии престижа и власти. Повторим, эта тенденция не ограничивается только религией, её можно найти в деловой, политической и многих других сферах общественной жизни. Это обычное явление в психотерапии, называемое переносом, и оно проявляется, в частности, в потребности пациента возвысить терапевта и извлечь престиж из того факта, что терапевт пользуется известностью. Однако сами терапевты видят в этом проблему, над преодолением которой они будут работать вместе с пациентом, чтобы последний научился смотреть на терапевта как на реального человека, коим он и является, а также чтобы он смог достигать чувства самоуважения и престижа благодаря своей собственной деятельности, а не таковой терапевта. Эта тенденция в религиозной сфере укоренена прочнее, чем в других. Её несомненно лишь усугубляют ложные толкования понятий «страдание за других» [vicarious suffering] и «искупление» [atonement]. Каждый словно пытается жертвовать собой ради других, так что в конце концов никто уже и не знает, где, собственно, он сам. Поразительно, с какой лёгкостью христианское учение о любви вырождается в общепринятое «Если ты будешь отвечать за меня, то я буду отвечать за тебя».

Невротическим религиозным траекториям свойственна одна общая черта: все они позволяют индивиду избежать встречи с одиночеством и тревогой. Из Бога делают, по выражению Одена, «космического папу». В таком виде религия служит рационализацией, прикрывающей осознание — и это осознание идёт рука об руку с ужасом, охватывающим каждого, кто отнесётся к делу с должной серьезностью — того, что человеческое существо в глубине своей неизбежно одиноко, и что в конечном счёте невозможно избежать участи принимать решения в полном одиночестве.

… и лишь решительные

Ужас с одиночеством

Толкают человека обратиться к Пустоте на «Ты»

(Миллей Эдна. «Conversations at Midnight»)

Так говорит герой «Полуночный бесед» Эдны Сент-Винсент Миллей. Но если главной причиной, по которой обращаются к Богу, является бегство от ужаса и одиночества, такая религия не даст человеку двигаться к зрелости и силе; но кроме того она и не способна защитить его и в долгосрочной перспективе. Пауль Тиллих, рассуждая с теологических позиций, подводит к мысли, что отчаяние и страх невозможно преодолеть до тех пор, пока к ним не повернутся к лицом, несмотря на всю их суровую и неумолимую реальность. Очевидно, что эта истина имеет и психологическое значение. Зрелость и следующее за ней преодоление одиночества начинаются с храброго принятия собственного одиночества.

Меня часто посещает мысль, что причина, по которой Фрейд был столь мужественным и непоколебимым в своей работе, которой он посвятил 40 лет жизни, состояла в том, что он вышел победителем из суровой битвы, сумев расти и трудиться в одиночестве за те 10 одиноких лет, когда после разрыва с Брейером он открывал психоанализ, не имея рядом ни коллег, ни сотрудников. Мне даже кажется, что эту же битву вели и выигрывали в пустынях такие этически творческие люди, как Иисус, и что подлинный смысл искушений, с которыми боролся Христос, состоял отнюдь не в желании хлеба и власти, а в соблазне, вложенном в уста дьявола, броситься с горы, чтобы доказать, что Бог его сбережёт:

Ангелам Своим заповедает о Тебе,

И на руках понесут Тебя,

Да не преткнешься о камень ногою Твоею.

Если человек оказался способен сказать «нет» потребности в том, чтобы его «несли», если, другими словами, он способен не просить, чтобы о нем позаботились, когда у него есть мужество быть самому по себе, тогда он способен говорить как тот, кто пользуется уважением. И не следует ли видеть в отказе Спинозы избежать отлучения от церкви и сообщества пример той же самой внутренней победы в битве за целостность, той же самой борьбы за умение не страшиться одиночества, без которого благородная «Этика», без сомнения одна из величайших когда-либо созданных книг, не могла бы быть написана?

Как бы ни относились к его мыслям, Спиноза дарит нам изречение, похожее на порыв свежего и чистого ветра, продувающего туманные и мрачные болота прилипчивой религиозной зависимости: «Кто истинно любит Бога, тот должен не ждать, что будет любим Им в ответ». В этой страшной сентенции звучит голос мужественного человека — человека, который убедился, что добродетель и есть счастье, а вовсе не квитанция на его получение; что любовь к Богу и есть своя собственная награда, что красоту и истину нужно любить за то, что они и есть само благо, а не за то, что они когда-нибудь оправдают доверие, оказанное им любящими их художником, философом или ученым.

Разумеется, Спиноза вовсе не намекает на мученическую, жертвенную, мазохистскую установку, которую можно по ошибке расслышать в его словах. Вместо этого он дает наиболее точное выражение главной черте объективной, зрелой, творческой личности (он называет такого человека блаженным и радостным), а именно: умение любить что-то ради самой любви, а не для того, чтобы о тебе позаботились, не ради того, чтобы окольными путями прийти к ощущению престижа и власти.

Разумеется, к одиночеству и тревоге можно подходить конструктивно. Но этого не достичь с помощью deus ex machina какого-нибудь «космического папы», к этому можно прийти лишь в том случае, если человек встанет лицом к лицу с кризисами, через которые ведёт его развитие в стремлении от зависимости прийти к большей свободе и целостности посредством совершенствования и применения своих способностей, посредством выстраивания со своими ближними отношений на основе творческого труда и любви.

Это не значит, что в религии или любой другой области не может быть авторитетов. Это значит, что вопрос о власти должен быть поставлен иначе, то есть как вопрос личной ответственности. Потому что авторитаризм (как невротическая форма власти) произрастает тем скорее, чем менее склонен человек решать свои проблемы самостоятельно. В терапии, к примеру, именно в те моменты, когда пациент переживает особую переполняющую его тревогу, он склонен видеть в терапевте авторитетную инстанцию. А тот факт, что в такие периоды он охотно отождествляет терапевта с Богом и родителями, даёт лишнее доказательство отстаиваемой нами точки зрения: он ищет кого-то, кому он может сдать самого себя ради того, чтобы о нем позаботились. К счастью, совершенно нетрудно доказать, что терапевт — никакой не Бог, и для терапии праздничный тот день, когда пациент обнаруживает, что его это совсем не пугает. Вместо того, чтобы спорить с самим собой и другими о достоинствах какой-нибудь власти, лучше поэтому с самого начала, наблюдая за самим собой, задаться вопросом: «Что это за страх, который заставляет меня искать убежища под крылом власти, и от какой проблемы я стараюсь убежать?».

Вывод этой дискуссии в том, что религия играет конструктивную роль, когда она укрепляет человека в чувстве собственного достоинства и полноценности, укрепляет его в мысли, что он способен иметь ценности в жизни, помогает ему использовать и развивать этическую чуткость, свободу и личную ответственность. Поэтому религиозная вера и религиозные практики сами по себе нельзя назвать «хорошими» или «плохими». Вопрос, скорее, в том, насколько вера и практика являются для данной конкретной личности бегством от свободы, способом сделаться «чуть менее» личностью; и насколько она, напротив, укрепляет человека в его умении быть ответственным и полагающимся на свои этические силы. Человек, воспетый в притче Иисуса из Евангелия от Матфея, был не тем, кто испугавшись «зарыл» свой талант, но тот, кто мужественно использовал свои дарования; и этим, «добрым и честным» людям, были даны большие силы.

Творческое использование прошлого

В последнем параграфе своей последней книги Фрейд цитирует стихи Гёте:

Наследовать достоин только тот,

Кто может к жизни приложить наследство (пер. Пастернака)

Теперь мы переходим к вопросу, как человек овладевает наследием отцов, переданным этической и религиозной традициями. Мы поместили этот раздел после предыдущего, поскольку не имеет смысла заводить речь о традиции, пока проблема зависимости оставалась не проясненной. В той мере, в которой взрослый человек достигает свободы и идентичности как личность, он обретает основу для овладения мудростью прошлого, передаваемой традициями того общества, к которому он принадлежит, отныне он может сделать её своей. Но если у него нет свободы, традиции становятся для него не богатством, а оковами. Они могут играть роль усвоенного набора правил для обмена информацией, но они вряд ли окажут благотворное влияние на внутреннее развитие человека как личности.

Как мы могли убедиться во 2й главе, отчасти наша сегодняшняя болезнь состоит в том, что мы во многом утратили способность подходить к мудрости прошлого творчески. Заявление Генри Форда, сделанное им в 1920х годах, гласившее «История — это чушь», стало чрезвычайно популярным и спровоцировало многочисленные дискуссии. Уже тот факт, что такая тема вообще могла стать предметом обсуждений, указывает на бунт против традиции, который был в те времена повсемеcтным. Но история представляет собой наше социальное, общее тело: в ней мы живем, движемся и благодаря нему наделены бытием; и отрезать себя от неё, считать её несущественной, все равно что сказать «Моё физическое тело — это чушь».

Гордость за то, что не интересуются религиозной традицией собственного общества, относится к той же категории. В 1920х и даже до известной степени позднее, среди рафинированных людей бытовало мнение, что отсутствие интереса к религиозной традиции составляет признак эмансипации. И конечно, образованные люди, которым было стыдно признаваться в полном незнании экономики и литературы, были однако горды полнейшим невежеством в области религии — либо же горды тем, что кроме нелепого набора выдумок да катехизиса они из воскресной школы так ничего и не вынесли. Установки зависимости, которые мы обсуждали в предыдущем разделе, и эти рафинированные установки приводят к одному и тому же: они изолируют человека, не позволяя творчески подойти к важной части «унаследованной мудрости». Эта ситуация плачевна не только с точки зрения общества, но и для самой личности. Потому что она крадёт у человека большую часть его исторического тела, и свойственное сегодняшним людям чувство полной растерянности и неукорененности еще больше усиливается.

Поэтому нам важно спросить, будь мы «интеллектуалами» или «рафинированными», а может просто обеспокоенными людьми, ищущими опоры в эти сбивающие с толку и растерянные времена: «Как черпать из унаследованной традиции, чтобы в процессе не утратить личной свободы и ответственности?».

Один принцип, с которого можно начать, достаточно прост: чем лучше человек осознаёт себя, тем лучше он сможет овладеть мудростью отцов, сделав её своей. Только слабые с точки зрения личной идентичности люди оказываются сломлены мощью традиции, они не выдерживают её присутствия и потому либо капитулируют перед ней, либо отрезают себя от неё, либо восстают против неё. Наглядную иллюстрацию этому дают некоторые современные артисты, отворачивающиеся от живописи эпохи Возрождения из страха, что она окажет на них влияние. Одной из отличительных черт силы быть собой является умение погрузиться в традицию и в то же время сохранить свою личную уникальность.

Вот этим и должна быть полезным для человека литературная, этическая и любая другая классика. Потому что сущность классического состоит в том, что она поднимается с самых глубин человеческого опыта, что она, как в случае с Исайей, Эдипом или «Путём» Лао-цзы, говорит с нами, живущими много веков спустя, голосом нашего собственного опыта, помогая нам лучше понять самих себя и обогащая нас, давая нам возможность расслышать внутри самих себя отголоски, о существовании которых мы могли и не подозревать. «Глубокие взывают к глубине» [Deep calleth unto deep], как говорит псалмист. Не обязательно буквально следовать понятиям «архетипов» или «коллективного бессознательного» Юнга, чтобы согласиться, что чем глубже человек погружается в свой личный опыт (например, перед лицом смерти, или в моменты влюбленности, или попросту в семейных отношениях), тем больше общего он обнаруживает со схожим опытом других людей, принадлежавших другим эпохам и культурам. Поэтому драмы Софокла, диалоги Платона и наскальные изображения оленей и бизонов в пещерах Южной Франции, выполненные рукой безымянного кроманьонского человека около 20 тысяч лет назад, могут отзываться в нас с большей силой и вызывать больший отклик, чем целая груда книг и картин пятилетней давности.

Но чем глубже человек постигает собственный опыт, тем самобытней становятся его реакции и плоды его труда. Здесь мы наталкиваемся на явный парадокс, в котором каждый наверняка имел возможность убедиться на собственном опыте, состоящий в том, что чем более человек способен взять на себя, пережить как личный опыт богатство, накопленное исторической традицией, тем своеобразней становятся его знание себя и умение быть собой.

Битва, поэтому, разворачивается не между свободой и традицией как таковыми. Вопрос снова в том, как используют традицию. Если некто спрашивает: «Чего традиция (будь то этическая традиция, как Десять заповедей или Нагорная проповедь, или традиция в искусстве, как импрессионизм) требует от меня?», он начинает применять традицию в авторитарном ключе. И тогда традиция не только задушит его жизненные силы и способность к творческим озарениям, но она также послужит удобным предлогом избежать ответственности за свои поступки. А если некто спрашивает: «Что благодаря традиции я смогу узнать о человеческой жизни, с видом на моё время и стоящие перед мной проблемы?», он как свободный человек пускает в дело скопленные исторической традицией богатства мудрости ради обогащения и наставления самого себя.

Одна из первых вещей, которые нужны для творческого освоения унаследованной в религиозных традициях мудрости, стоит в том, чтобы увести религиозные дискуссии от столь обветшалых форм, как спор о «вере в существование Бога». Склонность делать этот вопрос центральным — словно Бог лишь объект среди других объектов, чье существование можно доказать или опровергнуть точно так же, как мы доказываем или опровергаем математические теоремы или научные факты — выдаёт наше современное стремление разрывать реальность на части. И потом, придерживаясь завещанной нам Декартом дихотомии, мы близки к мнению, что всё должно быть доказуемо методами, которые точно подгоняются под стандарты механики или физики.

Делать из Бога сущность, существо в одном ряду с другими существами, размещенном бог его знает в каком пространстве, значит придерживаться изжитого и примитивного взгляда, полного противоречий и легко опровержимого. Пауль Тиллих, в недавно опубликованной книге, которую многие ученые уже считают вероятно самой лучшей теологической работой 20 века, утверждает, что доказательства существования Бога предполагают атеизм в той же мере, что и доказательства его несуществования. «Остаются атеистами и тогда, когда утверждают существование Бога, и тогда, когда отрицают его. Бог есть само бытие, а не

Мы видим в религии допущение, что жизнь имеет смысл. Религиозность, или её нехватка, проявляется не в интеллектуальных или словесных формулировках, а в тотальной ориентированности человека на жизнь. Религией может стать всё, что заботит человека превыше всего. Религиозная установка обнаруживает себя в те моменты, когда человек совершенно убеждён, что человеческое существование строится вокруг ценностей, достойных того, чтобы за них можно было жить и умирать.

Разумеется мы вовсе не утверждаем, что все религиозные традиции и установки в равной мере конструктивны: они могут быть и деструктивными, примером чему служат религиозный пыл нацистов или инквизиции. Проблема, по-прежнему стоящая перед теологией, философией и этикой, которым помогают науки и история человека, заключается в том, чтобы определить: какие верования являются наиболее конструктивными и лучше всего согласующимися с другими истинами о человеческой жизни. Точка зрения, которую мы отстаиваем, состоит в том, что психологически религию следует понимать как способ соотнесения с собственным существованием. «По плодам их узнаете их». Эрих Фромм очень точно подмечает: «Разница между верой мистика в Бога (под этим он подразумевает врожденную убежденность религиозного человека, а не многословное вероучение) и разумной верой атеиста в человечество далеко не столь значительна, как разница между верой первого и верой Кальвиниста, для которого вера в Бога уходит корнями в сознание немощи перед лицом Бога и в страх перед божьим всемогуществом» [Man For Himself, Rinehart & Company, p. 210].

Человек, способный творчески подойти к мудрости отцов, отраженной в этической и религиозной традиции, вновь открывает в себе умение удивляться. Очевидно, что современному обществу сильно недостаёт способности активного, чуткого удивления. В этом заключается одна из сторон чувства пустоты, ненаполненности, столь часто испытываемого сегодняшним человеком.

Изумление можно описывать по-разному, начиная с утверждения Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне» (с первым Фрейд бы согласился), и вплоть до подмеченного Аристотелем изумления, охватывающего нас, когда мы смотрим драматическую трагедию, и когда в одно очищающее душу целое сливаются чувства жалости и сострадания. Хотя изумление не принадлежит исключительно религии, оно традиционно связывается с ней: и поэтому я бы рассматривал изумление, столь часто посещающее ученых или артистов, как религиозный аспект этих иных призваний. Те, кто разделяют непреклонные взгляды на религиозные или научные истины, становятся более догматичны и утрачивают способность удивляться; те же, кто обретает «мудрость отцов», не отказываясь от личной свободы, обнаруживает, что изумление усиливает их жажду жизни и укрепляет их в мнении, что жизнь осмысленна.

Важность, придаваемая удивлению, угадывается и по той высокой оценке, которой Иисус удостаивал детей: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство небесное». В этом утверждении совсем нет ни «ребячества», ни «инфантилизма», оно отсылает к присущей ребёнку способности удивляться, которую можно отыскать и у большинства зрелых и творчески развитых взрослых людей, будь они учеными как Эйнштейн или творцами как Матисс. Удивление противоположно цинизму и скуке; оно является признаком того, что в человеке повышена жизненность [aliveness], что он способен интересоваться, ожидать нового, что он отзывчив. Это по существу установка на «открытость» — осознание, что в жизнь значительно многогранней, чем представлялось прежде, опыт открытия новых, еще не освоенных горизонтов жизни, а также её неизведанных глубин. Однако придерживаться этой установки нелегко. «Способность удивляться быстро изнашивается» — пишет Джозеф Вуд Кратч — «…Жизнь была бы намного богаче, чем она есть, если бы человечек не был по своей природе существом, для которого вскричать «O altitudo!» гораздо менее естественно, чем бросить «ну и что с того!»».

Удивление напрямую связано с тем, что человек считает высшей ценностью и смыслом жизни. Даже если оно вызвано трагическими событиями драмы, оно все равно не является негативным опытом; и поскольку по существу оно расширяет жизнь, главная эмоция, сопровождающая удивление, это радость. «Высшее, чего может достичь человек, это изумление» — заметил Гёте — «и если первофеномен заставляет его удивиться, пускай он будет тому рад; ничего более высокого он дать ему не в состоянии…».

Удивление также тесно связано со смирением [humility] — не тем псевдо-смирением, которое свойственно покорности и которое обычно есть лишь оборотная сторона высокомерия, но смирение человека широких взглядов, такого, который умеет принять «данное», точно так же как и сам он, благодаря своим творческим силам, способен давать. Исторический термин «благодати» [grace] принимает здесь особенно широкий диапазон значений, несмотря на то, что для большинства людей это слово настолько прочно слилось с обветшалыми формами вроде «благодать божья», что утратило всякий смысл. Говорят о грациозном полете птицы, о грации детских движений, благородстве [graciousness] великодушного человека. Благодать есть нечто «данное», появление новой гармонии, и она непременно «побуждает сердце к изумлению».

Мы должны подчеркнуть, что употребляя термины изумление, смирение, благодать [grace] мы не имеем ввиду пассивного человека, который становится объектом чужих действий как это иногда имеет место в традиционном религиозном поведении. В нашем обществе очень распространено ошибочное мнение, что человек «отдаётся» творческому опьянению, или любимому человеку, или религиозной вере. Словно под действием силы тяготения человек «падает» в любовь, или его нагоняют и схватывают «небесные гончие» [похоже, отсылка к стихотворению «The Hound of Heaven» Френсиса Томпсона], или же когда в моменты сочинения музыки и рисования его вдруг охватывает чувство, будто он «сам не свой». Удивляет одновременно и то, насколько в нашей культуре распространены эти пассивные способы мыслить, и то, насколько они ошибочны. Любой художник, писатель или музыкант — все те, кто как раз и должен бы оказываться «вне себя» — скажет вам, что в моменты творческого опыта всё происходит с высокой степенью осознанности и очень активным вовлечением с его стороны. Используя для сравнения сексуальную деятельность, можно представить ситуацию, в которой человек вступал бы в сексуальное взаимодействие «полностью отдавая самого себя», и при этом без всякой эрекции, совсем не шевелясь, а значит и без всякой взаимной соотнесенности с другим. Такая пассивность совершенно бесполезна как в сексуальной, так и в любой другой деятельности. Даже по степени отзывчивости можно заключать о живости [aliveness]. Музыка Крайслера безразлична сильно пьяному и тому человеку, который закрылся в своем высокомерии, или атрофировался любым иным образом. И конечно, благодать или определенное качество любого опыта прямо пропорциональны тому, насколько активно человек в него вовлекается. Один пациент, проходивший курс терапии, смог выразить эту мысль просто, но красиво: «Милосердие [grace] Бога состоит в его умении меняться».

Подход, к которому мы призываем здесь и состоящий в творческом использовании прошлого, открывает возможность по-новому взглянуть на совесть. Как известно любому, совесть в общем и целом понимается как звучащий внутри человека негативный голос традиции — «Да не посмеешь!», которое доносится от Моисея на Синайской горе, голос запретов, которым общество в течение сотен лет обучало своих членов. Поэтому совесть словно удавка человеческой деятельности.

Склонность рассматривать совесть как то, что говорит «нет» индивиду, когда тот намерен действовать, настолько укоренена, что она срабатывает почти автоматически. Когда я обсуждал этот предмет со студентами колледжа, один студент высказал реплику, что человек вполне может использовать свою совесть и положительно. Я согласился с ним и попросил привести примеры, он ответил так: «Когда не хочется идти на занятие, совесть говорит тебе, что это сделать нужно». На это я заметил, что приведенное предложение всё-таки отрицательное. Тогда он задумался и привел второй пример: «Когда не хочешь учиться, сознание заставляет тебя». Поначалу он совершенно не заметил, что и этот пример был отрицательным. В обоих случаях, совесть направляла своё действие против предполагаемого «желания» человека; была «бригадиром», «кнутом». Главное же в том, ни в одном из примеров, приведенных юношей, о совести не сказано ничего, что помогло бы увидеть в ней проводника, помогающего извлечь наибольшую пользу из занятия, или разглядеть в совести голос своих наиболее глубоких намерений и целей, связываемых человеком с получением образования и обучением.

Совесть — это не набор унаследованных запретов, стесняющих личность, душащих её витальность и импульсы. Но не следует думать, что совесть полностью свободна от традиции, как было в либеральный период истории, когда считали, что каждое решение принимается de novo. Совесть, напротив, есть доступная человеку способность нащупать наиболее глубокие уровни своей проницательности, этического чутья и сознания, так что традиция и непосредственный опыт оказываются не противопоставлены друг другу, а переплетены. Этимология слова подтверждает эту мысль. Составленное из двух латинских слов, одно из которых значит «ведать, знать» (scire), а другое выражает «со» (cum), слово совесть очень близко термину сознание. На самом деле, в некоторых странах, например в Бразилии, одно и то же слово («consciencia») используется и вместо «совести» [conscience], и вместо «сознания»[consciousness]. Если Фромм считает, что совесть — это «призыв человека к самому себе», призыв тут противопоставляется не исторической традиции как таковой, но авторитарному применению традиции. Потому как перед человеком открыта возможность участвовать в традиции, и покуда это остается так, традиция выступает помощником человека в деле получения им своего собственного опыта наивысшей осмысленности.

Тем самым мы стремимся подчеркнуть положительные черты совести — совести как индивидуального метода, при помощи которого в глубине самих себя постигают мудрость и достигают озарений, совесть как «раскрытие», проводник к более всеохватным формам опыта. Именно на это ссылался Ницше, бросая победный кличь «по ту сторону добра и зла», это имел ввиду Тиллих, вводя понятие трансморальной совести. С этой точки зрения теряет истину утверждение «совесть делает из всех нас настоящих трусов». Скорее, совесть — это стержневой корень мужества.

Человеческая способность ценить

Некоторые читатели по ходу нашей дискуссии об утрате обществом ценностных ориентиров могли прийти к мысли, что в этой ситуации нужно попросту выработать новые ценности. Тогда как другие могли подумать «Нет ничего плохого в ценностях прошлого, таких как любовь, равенство и братские отношения между людьми. Нам нужно всего лишь возродить эти ценности».

Обе эти мысли промахиваются мимо главной проблемы, а именно, что современный человек почти утратил саму способность жить в соответствии с какими бы то ни было ценностями, верить в них. Вне зависимости от того, насколько важным содержанием наполнены ценности, или насколько удобным на бумаге является та или иная ценность, индивиду прежде того необходима соответствующая способность, то есть умение ценить. Триумф варварства таких движений, как гитлеровский фашизм, произошел не от того, что люди «предали забвению» этические традиции нашего общества, словно был где-то утерян кодекс правил. Гуманистические ценности свободы и максимального блага для большинства, иудео-христианские ценности общинной жизни и любви к чужакам по-прежнему оставались в книгах, по-прежнему преподавались в воскресных школах, и не нужно было собирать археологическую экспедицию, чтобы извлечь их из земли. Скорее, люди утратили — как мы отмечали во второй главе — внутреннюю способность утверждать, постигать на опыте ценности и цели как реальные и имеющие свою собственную силу.

Но есть что-то искусственное в призыве «отыскать» ценностный центр, словно речь идет о покупке нового пальто. Попытка отыскать ценность вовне самого себя обычно напрямую приводит индивида к вопросу, что группа ожидает него — какого «стиля» следует придерживаться сегодня, как при выборе ценностей, так и при выборе фасона пальто? И это, как мы видели, — неотъемлемая часть склонности нашего общества к опустошенности.