В состоянии бифуркации

Интервью с московской шумовой сценой

Современная культура состоит преимущественно из лупов. И видео-лупов в рилс и гифках, и аудио-лупов, когда беспомощно слушаешь одну и ту же рекламу в «Пятерочке», в метро. Очень сложно, будучи жителем города-миллионника, избежать воздействия этих повторяющихся паттернов — и звуковых, и визуальных. Шумовое искусство кажется по-настоящему безопасным пространством, куда ты можешь убежать, и где тебе не нужно ничего интерпретировать. Где никто не будет интерпретировать тебя. Можно просто пребывать в этом шуме как в первичном бульоне. Поговорили об этом феномене в частности, и о феномене шумового искусства вообще — с московской шумовой сценой.

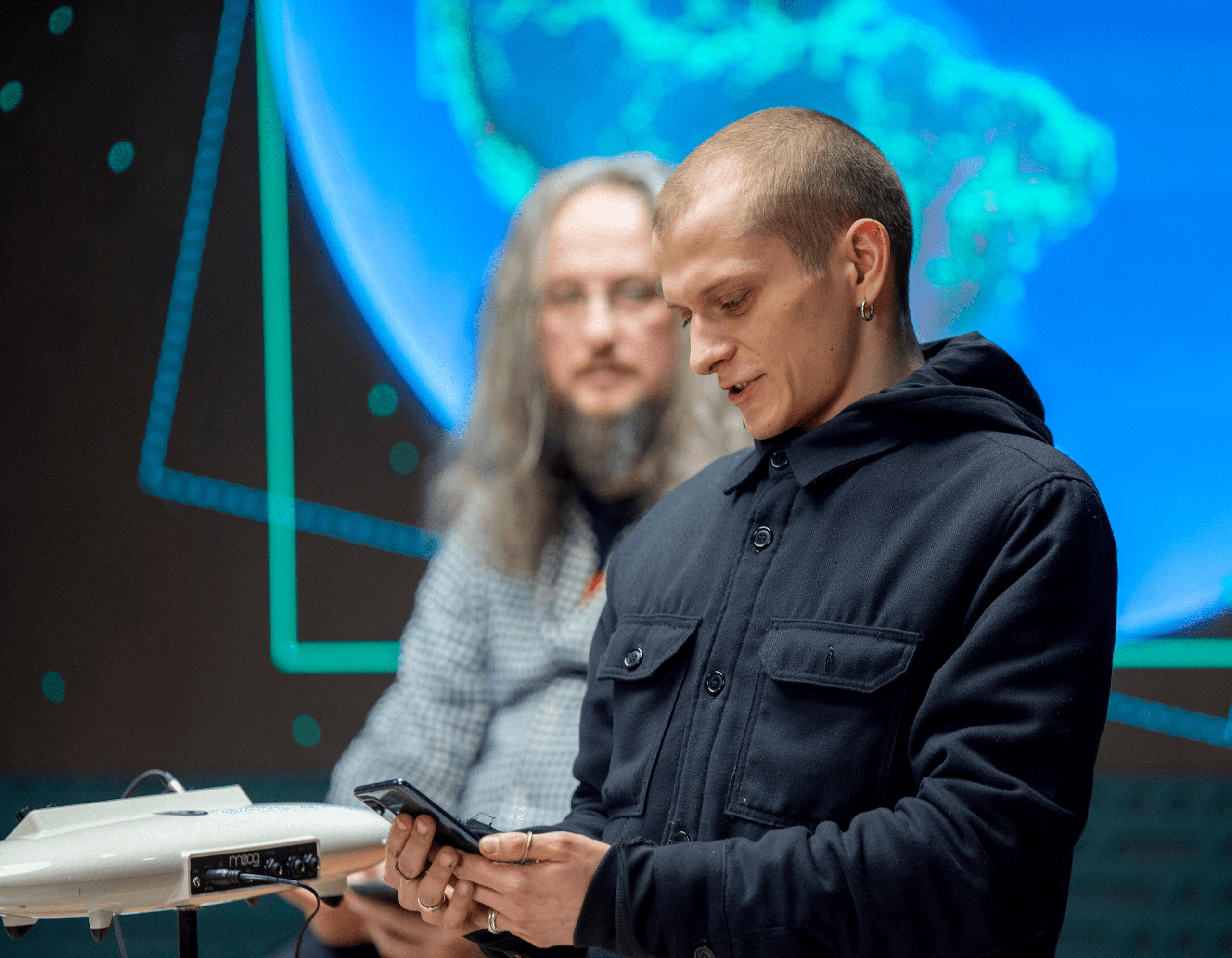

Денис Рылов — один из создателей и (до распада) бессменный голос легендарного отечественного проекта «Шумы России». Филолог, литератор. Выступает под псевдонимом Prorok в жанрах мелодекламация, spoken word, vocal processing.

Георгий Орлов-Давыдовский — создатель «Московской Шумовой Мануфактуры» — импровизационного оркестра из столичных участников индустриально-авангардного подполья. Культуролог, исследователь и практик звука. Организует фестивали на стыке жанров. Выступает как перформер.

Чем вы занимаетесь?

Д. Мы занимаемся разными вещами. Мы работаем в рамках одного проекта, но у нас совершенно разные роли.

(хором) Д. и Г. И разный подход! И разная философия!

Д. Если бы мы занимались чем-то одним, не было бы контрапункта. Не было бы некоего натяжения, напряжения, которое возникает только на острие — назовем это конфликтом. Но это даже не конфликт, это некое пространство…

Г. Не, ну по сути философский конфликт есть…

Д. …в котором мы действуем.

Г. …но он достаточно мирный.

Д. Это не он! Речь не об этом! Речь о проекте. Лично я. Занимаюсь тем. Что я. Собираю команду. Для того, чтобы поделиться со зрителем вполне определенным месседжем, который я составляю, как постмодернист составляет коллаж — из неких готовых паттернов. Для каждой программы месседж вполне законченный драматургически, составленный из текстов моего текущего круга чтения. Я всегда читаю с прицелом: мне надо и хочется этим поделиться. Для этого я собираю людей, которые мне помогают. Эти люди являются контрапунктом и неким звуковым противовесом тому, что я делаю в рамках своего месседжа. Это похоже на соревнование. Эти люди действуют внутри своей концепции и демонстрируют свою музыку, если можно это так назвать. К шумовой музыке есть вопросы.

Можно так назвать?

Г. Ну да. Можно это назвать музыкой.

И нет никакого этического противоречия?

Г. С точки зрения социологии музыки — музыка это все, что является файлом, который распространяется публично в таком формате, в котором его нужно проигрывать с динамиков. Если есть автор, есть определенный исполнитель — то можно это назвать музыкой. Еще человек, который слушает, подходит к прослушиванию с точки зрения восприятия. То есть, если мы это слушаем…

Д. Музыка — это то, что человек считает таковой.

Интересно, что Гоша считает.

Д. Я просто его мысль чуть-чуть сделал…афористичной.

Г. Да. С другой стороны, то, что мы делаем, не попадает под определение музыки, потому что нет традиционной западноевропейской структуры в виде определенных блоков — например, мелодии. Понятие музыки постоянно расширяется. Ты сам даешь точное определение тому продукту, который ты делаешь как автор. Можно называть это саунд-артом, звуковым искусством. Но то, что мы делаем — это не саунд-арт.

Вы себя определяете как автора?

Г. Да, но не во всем. Есть работа, которая абсолютно не сходится даже с приблизительным определением музыки. Это может быть отстраненная полевая запись, которая просто передает звуковое окружение. И музыкальность — уже чисто психологический эффект. Например, звуки светофора издалека мне напоминают птиц, но за этим нет никакой философии. Человек наделяет природу и все вокруг музыкальностью, если его ситуация этого требует.

Скорее всего, слушателю, который предпочитает только популярную музыку или бардовскую песню, окажется недоступен этот пласт, в котором полевая запись распознается как музыка. Это довольно сложная концептуальная рамка: прийти к тому, что город может быть композицией. Для этого нужно сначала познать само слушание как определенный процесс. Как направленное внимание. Поэтому, как сказал Денис — все сводится к человеку.

Д. Но мало того. Мой метод по форме постмодернистский — я беру готовые блоки готовых текстов, совмещаю их вместе и получаю некое новое послание. Но по сути — это уже выход в метамодерн, потому что отсутствует постмодернистская деконструкция. Отсутствует «помоечная пестрота». Здесь все подчинено вполне определенной иерархической цели посыла, который может быть по-разному прочитан слушателем. Более того, это важно — чтобы он мог быть по-разному прочитан. Я вкладываю вполне определенный смысл в то, что делаю. Так что я автор компиляций.

Как вы понимаете звуковое искусство?

Д. У каждого понимания есть своя история. Изначально ребята предложили мне просто поучаствовать в музыкальном проекте, почитать какие-то психоделические тексты. Я брал какие-то психоделические тексты и читал, так сказать, для настроения. Одна из рецензий на ранние мои концерты звучала приблизительно так: зрители лежали на шезлонгах, попивали коктейли с зонтиками, а бессмысленные фразы, которые они слушали, создавали некое настроение. Разумеется, фразы были не бессмысленные. Это были бессмертные стихи Владимира Бурича. Дело было 20 лет назад, в ДК города Обнинска.

Г. Легендарное место.

Д. И музыка при этом была достаточно жесткая и достаточно экспериментальная именно в шумовом плане.

Я послушала запись, которую Гоша недавно выложил в свой канал. В каком-то заброшенном детском лагере…

Г. Да, «Чайка».

Это очень пугающе! Когда вы делаете такие штуки, учитываете физическое влияние?

Д. Обязательно. Музыка должна действовать на тело. Она должна пробирать. Частоты не случайно подобраны таким образом, чтобы слушало все тело. Как говорил мой коллега — «очень важно поездить по мозгам». Слушатель обязательно подвергается атаке со стороны музыканта. В молодости, выходя на сцену, я переглядывался с ребятами: ну чо, в этот раз нам дадут пизды или нет? Мы выступали, я смотрел записи и думал: никто вылезать на сцену и давать пизды этим ребятам не будет, потому что они сами кому хочешь могут дать пизды. Много раз слушатели были глубоко возмущены нашим искусством. Это было давно, на концерты попадали случайные люди. Мы были случайными гостями на фестивалях, которые не предполагали такого рода издевательства. Нам кричали: «Уйдите со сцены, мы не можем это слушать!» А мы делали громче. Мы всегда делали только громче, чтобы людей и их возмущенный протест переставало быть слышно.

Однажды мы выступали с достаточно мирным перформансом. Я, как Петр Мамонов, буквально цитируя его перформанс, по-моему, «Шоколадный Пушкин», сел за стол, изображая этакого безумного писателя. Я что-то помечал в своей тетрадке, сидя за столом, и вдруг выходит тетка-организатор и начинает кричать: «Прекратите! замолчите! Идите отсюда нахуй!». И что делаю я? Я начинаю кричать в ответ в микрофон, очень громко: «Нахуй н-а-а-а-ахуй, нахуй на-а-а-а-ахуй!» То, что она говорит, я повторяю за ней в микрофон. Она сбежала в ужасе.

Я бы тоже сбежала!

Д. Естественно. Это психотеррор. Но сейчас зритель уже привычный. Он знает, за чем идет. Он мазохистстки хочет, чтобы ему прочистили мозг железным ершиком.

Г. Это такой принцип современной музыки — басовая культура. Вся традиционная музыка лежит в основном в средних и высоких частотах. Басовая культура направлена на инфра и низкие частоты, саб-частоты, которые до 60-х были недоступны, потому что не было подходящих аудиосистем. Они, собственно, впервые появляются на Ямайке. То, что звук проходит через тело — факт известный. Раньше такие резкие, дерзкие звуки чаще всего использовались на войне: специальные роги, военные барабаны, марши. Но мы не то чтобы специально этим пользуемся.

Д. У нас бывают моменты — кульминационные, драматургические, когда мы специально пытаемся поднажать. Но без того, чтобы постоянно «катать» по голове.

Что притягивает людей на ваши концерты?

Д. Я никогда не знал, кто мой слушатель и зачем он меня слушает. Для меня всегда это было загадкой.

Г. Слушателя сейчас все еще можно удивить. Мы недавно приезжали в город Орел. Там была и старая, и молодая аудитории. Было много ребят, которые играют жесткий харш-нойз, прям металлический: елозят по ушам циркулярной пилой со всех сторон. Мы с коллегой музыкантом Димой Old Moss глотали пьезоэлементы: засовывали их в горло, все было подсвечено, зритель все видел. Половина сета была построена на звуках… блевания. Людей было много, они все были пьяные… И мы совпали с ними в этом «рвотном рефлексе», в этом телесном переживании. Отзывов было очень много. Это был не просто сильный звук, но еще и мощный психический триггер.

В духе времени.

Г. Нойз-музыка уже давно вышла в поп-плоскость. Рэппер Ив Тумор — хороший пример. Он слушал Genesis P-Orridge, когда был маленьким. А так-то он любит Jay-Z и Канье Уэста. Он начал совмещать нойз с сэмплингом в цифровой обработке и реповой подачей. Шумовая музыка появилась в массах именно как эстетика, а не как вызов или провокация.

Аудионаркотики! Я начинала слушать нойз как приколюху.

Д. Изначально это и была приколюха. Какие-то фашистские каски, дети…

Так далеко я не заходила. У меня сначала были аудионаркотики, а потом хоба — и Денис Рылов.

Д. В начале 70-хх пионерами индастриала были художники, которые не владели никакими инструментами — чисто эпатаж, вызов зрителю. Они устраивали какие-то ужаснейшие перформансы, которые должны были слушателю разнести мозги. В советском опыте это Алексей Тегин [создатель проекта Phurpa], который выставлял в лесу огромные железные листы и с такой силой по ним лупасил, что у слушателей шла кровь из ушей. Это [Герман] Виноградов, Swans [Майкл Джира], Einstürzende Neubauten — тоже сообщество художников. Они распиливали сцену дрелями и болгарками. Потом появилось новое поколение, которое переосмыслило этот опыт и открыло в этом звуке своеобразную гармонию. В конце концов эти художники научились играть красиво.

Г. В Европе это уже чисто грантовая история. Очень много нойз-музыкантов получают гранты от города, от страны, от частного фонда. Это может быть дама, владелица модного дома, которая на бентли вместе с мужем приехала на «звучащую» груду мусора посмотреть. Они знают, что это популярное искусство. Оно в этом смысле очень инклюзивно.

Чем вы отличаетесь от этих «грантовых» музыкантов?

Г. Культурная парадигма, в которой мы существуем в России, противоречит той системе, которая там сформирована. У нас пытаются делать галерейный нойз, но он по-прежнему андеграунд. Нойзу от галерей становится только хуже. Куратор приходит и захватывает все.

Д. Я бы не прочь, но то, что мы делаем, слишком радикально. Мы пробовали выступать в разных местах, в музее Фрейда, например.

Г. У нас хорошая аудитория, много художников. Очень много людей, которые дальше будут акторами в культурном пространстве.

Д. Это художники, которые рисуют звуком. Здесь не ноты играют, что-то другое…

Г. Это создание среды.

Автор как будто бы становится очень быстро наблюдателем, но остается какая-то непроявленная тень….

Д. Ну я не совсем автор. Я автор компиляций, то есть это скорее трансляция. А поскольку это трансляция, есть повод говорить о такой вещи как пространство непознанного. Пространство возможного. Лаг, который я задаю благодаря сотрудничеству с музыкантами, это самое пространство для интерпретаций сильно увеличивает. Я учитываю, что мой месседж может быть воспринят как угодно благодаря именно подаче. Мы сознательно не репетируем подробно. Раньше мы вообще избегали репетиций: встречаемся и действуем. Сейчас минимальная подготовка есть, но она скорее концептуальная. Мы не стараемся совпасть. Нам важно находится слегка мимо друг друга. У каждого свое послание. Это синтез, который в итоге оказывается чуть-чуть неточным.

Допустимый уровень фрустрации.

Д. В этом зазоре как раз находится смысл. Раньше я читал все, что угодно: какие-то вырезки из газет, объявления в парикмахерских, инструкции по заточке серпа. Постепенно стало понятно, что определенные тексты вызывают резонанс — и мой внутренний, и у аудитории, и у музыкантов. А определенные тексты остаются пустыми, не работают. Ну, кроме того, что можно ими поездить по ушам слушателей, это удовольствие никто не отменял. Тем не менее, выясняется, что священные тексты, в том числе молитвы — работают хорошо. Я поэтому крестился. Мне не хотелось читать христианские тексты, будучи некрещеным. Я пережил определенное духовное преображение, но, не в последнюю очередь, чисто технически я не должен читать священные тексты, будучи некрещеным. Тогда пропадает разница между священными и любыми другими текстами.

Г. Для нойз-музыки это все еще очень специфично. Чаще всего у локальных проектов выходит криндж. Но Денис научился настолько «героиново» читать тексты, что кажется, будто это ты сам обдолбался. Мне кажется, любая другая музыка Денису не подошла, и разрушила бы это состояние. В нулевые было много российских проектов, которые использовали стихи, и это очень близко к жанру декламации. У группы «Север» такое было. Саша Лугин, Антон Вовк. Были популярные мероприятия, когда идет нойз, потом выходит человек и читает поэтические произведения.

Д. Есть у нас коллеги из Majdanek Waltz, которые все то же самое делают, только под дарк-фолк. У них были альбомы с экспериментальным звучанием, которые мне очень нравятся. Они даже выступали в «Доме» с этой программой, очень мощной, но они не пошли по этому пути. Они читали текст под акустическую, достаточно нежную музыку.

Мне очень понравилось, ты как-то сказал: не нужно создавать лупов. Вся культура сейчас состоит из лупов: циклы, микроциклы, рилсы, тиктоки. По-моему, шумы — это такой способ побега из луповости, из дурной какой-то рекурсии. По крайней мере для меня, моих друзей это работает так.

Д. У нас еще приходится прислушиваться к тестам. Тут ты, конечно, волей или неволей что-то для себя узнаешь. Это не совсем та музыка, формой которой является ее содержание. Здесь содержание немножко в состоянии бифуркации.

Г. В природе лупов тоже много. Клетки делятся, птицы чирикают.

Д. Планеты летают по орбитам!

Но они не пытаются мне ничего продать!

Г. Этого просто стало очень много. Много людей стали заниматься эмбиентом, который весь построен на лупах. Начиналось это с Уильяма Басинского, который любил лу́пить кассетные ленты и достиг больших высот.

Д. Он делал лупы, пока лента не стиралась окончательно.

Ну в этом есть какая-то жизнь! Я говорю про луповое сознание, когда ты все время смотришь мемы, гифки. Бесконечную, но зацикленную внутри себя ленту.

Г. Ну это скорее социальная штука: появилось очень много таких дел. У крестьянина раньше был один большой луп в день, большой и медленный. А теперь у тебя много маленьких лупов. Кайфово ограничивать в количестве лупов. Это ты так пытаешься трансформировать термин «клиповое мышление»?

Да мне кажется, что это уже другая стадия. Луп меньше, чем клип по размеру.

Г. В западноевропейскую музыку историю с лупированием ввел Стивен Райх: зацикленные пассажи на скрипке. Понятно, что были и Дебюсси, и Сати. Луп Райх взял у балийцев. Во всей балийской музыкальной культуре присутствует немного изменяющийся луп. Это с нашей точки зрения кажется, что лупированная музыка достала, и она везде. Но с точки зрения истории музыки это какой-то очень небольшой период, последние 30 лет.

А уже все устали…

Г. Тебя можно понять, как слушателя. Причина — сама технология секвенсора. В основном музыканты работают с тем, чтобы была начальная секвенция, которая раскрывает трек — например та, под которую Ден мог бы читать. Куплет, припев, куплет, припев. Секвенции меняются, и в этом проявляется музыкальность.

Мы работаем иначе. Большую часть музыки мы делаем на цифровых и аналоговых аппаратах. Они частично построены на секвенсорах с достаточной жесткой структурой, даже при всех рандомайзерах, но она зависит, чаще всего, от пары секвенций, из которых иногда очень необычно вылезают импровизированные сложения. Близко к импровизированному джазу. Пример — группа Бром. Они играют конкретные вещи, но внезапно у них появляется кусок чего-то непонятного, потом опять кусок, который мы знаем, и дальше опять не понятно что. Мы скорее так работаем. Самый популярный харш-нойз — Merzbow, KK.NULL, Masonna — это чаще всего импровизация.

Д. Ну Aube, например, нет. Он достаточно цикличен, и при этом очень разный.

Г. У Шнитке есть работа «Поток», сделанная на фотосинтезаторе АНС. Он выпустил ее вместе с Артемьевым и кем-то там еще. Шнитке подходил к этому произведению с композиторской точки зрения: вымерял конкретные вещи, которые будут передаваться. А мы, все-таки, работаем со средой. Иногда звук мне даже не нравится, но нравится общее пространство, поэтому я его не меняю. Сейчас так, а через две минуты все равно придется куда-то уходить. В этом наше отличие от какой-то привычной музыки, от диджейского техно.

В чем сила звука для вас?

Г. Мне он приносит счастье, освобождение.

Д. Для меня восприятие звука — очень важная часть восприятия мира. Я не могу заниматься прослушиванием музыки вместе с каким-то другим делом. Не могу читать под музыку, писать под музыку. Не сочетается восприятие звука ни с чем другим, потому что это полностью занимает мое внимание. Звук — это то, через что ты соприкасаешься с бытием как таковым. То есть, собственно, с Богом. Это то самое единство Атмана и Брахмана, которого ты достигаешь в Я-медитации. Когда ты оставляешь мыслительный поток и полностью отдаешься бытию как таковому. Изображение и текст отвлекают внимание, а звук настолько самоценен и сам по себе важен, что ты можешь бытийствовать с любым звуком. Благо, мы живем в Москве, и здесь все время что-то раздается. Происходит благоустройство. Ты уже прекрасно отличаешь звук асфальтоукладчика от звука отбойного молотка. Находишь радость, когда сосед решил сыграть тебе перформанс своей дрелью. Когда соседи вдруг собрали вечеринку, играют на музыкальных инструментах, ты думаешь: «Почему они лупят по этой железяке? Пойду отнесу им барабан». Ты находишь у себя барабан, а он оказывается прорван, потому что у тебя в гостях была трехлетняя девочка, которая очень любила на него вставать и говорить: «Я — звезда!».

Гете — Институт как-то привозил в «Дом» Лена и Шмиклера [дуэт Маркуса Шмиклера и Томаса Лена — ред.]. Эти старые злые пенсионеры посадили аудиторию вокруг, сами сели в центр и окружили все квадро-колонками. Тётя из Гете — Института выступила с речью о важности искусства и о том, какое мы сейчас получим удовольствие. Лен со Шмиклером, в отличие от того, что говорил Гоша о популярности низких частот, злоупотребляли высокими. Они так ими злоупотребляли, что у меня потом — кстати о грантах — две недели звенела бошка. Это было чудовищно и очень круто! Шмиклер создавал определенное пространство, а Лен специальными штучками, похожими на колпачки от шприцов, переключал контакты у инструмента, который сам изобрел. Это было невыносимо. Силу звука можно было постичь вполне на этом мероприятии.

Г. Отчасти, этом и заключается освобождение. Но есть другая крайность: предельная звуковая физиологичность, иногда эротизированность. Возможно даже пошлая эротизированность, которая проявляется в шумовой музыке. Это то, чем многие занимаются — пауэр-электроникс, Джон Дункан. Они не к сакральному идут, а к чему-то более физиологичному, более утилитарному. Например, композиция, где человек в течение 10 минут получает оргазм. В этом уже нет созерцания, есть предельное чувствование. Где-то между ними существует еще множество состояний, которых можно достичь в слушании.

Я в свое время для диссертации собирал ответы на вопрос, в чем удовольствие от прослушивания музыки. У людей очень разные позиции. Для некоторых это возможность побыть наедине с собой, отдохнуть. Корреляция с тишиной. Мы отвечаем на этот вопрос с какой-то предельно религиозной точки зрения. Представление звука как состояния, куда ты можешь уйти. Даже вне состояний.

Есть такой бешеный вокалист Ghedalia Tazartes. Он открыл свой голос, когда его бабушка умерла. Он пошел в лес и начал петь. И через пение, через свой голос проживал свою утрату. Звучание, которое помогает тебе отстраниться от Эго. Кто-то сегодня практикует микродозинг мухоморов, а возможно нужно употрелять микрослушание.

Мухоморов.

Г. Есть такой эффект — шароваджи. Это неописуемость некоего звукового эффекта в своей мультимодальности. Например гроза. Гром, и ветер, и капли дождя, которые возникают раньше грома — все это ты чувствуешь телом. Но звук тут главное, без грома приходится додумывать. Это если говорить о слушании вообще.

Д. Музыка по-разному воспринимается разными участками мозга. Классическая музыка — музыка для ума, которая обманывает твои ожидания каждый раз. Этническая музыка тащит тебя в транс, потому что там как раз намеренно повторяются какие-то паттерны. В одном случае это ребусы и желание следить за мыслью автора, в другом — уже не важно, что играет. Главное — определенный ритм, в котором пульсирует твое сознание.

Как будто у вас что-то среднее. И мне кажется, это хороший показатель, что вашему искусству очень сложно определить какое-то место.

Д. Мы абсолютно синкретичны. Много видов искусства встречаются. Мы не зря же сдабриваем еще и наши перформансы видеорядом. Иногда у нас выступают артисты с пластическими номерами.

Г. Заказа делать искусство под конкретную конфессию у нас нет.

Это был бы классный перформанс, если бы вам все-таки удалось выйти на связь с папой римским.

Д. Лучше с патриархом. Но это политика, а мы говорим о глубоком андеграунде и о том, что трогает наше сердце. Границы не бесконечны, конечно, но мы максимально их расширяем. Приемы повторяются. Все-таки то, что уже работает, берется на вооружение. Как любая эволюция — это имеет свою историю. История ли это жизни или история твоего творчества, в любом случае какие-то вещи у тебя остаются, какие-то отсекаются. Таким образом, на пересечении всех этих видов искусства возникает искра, и ты можешь понять, в каком направлении двигаться. Это уже нельзя в полном смысле назвать экспериментом, потому что эксперимент — это когда ты выходишь в поле неизведанного. А я примерно знаю, что я хочу получить.

Тогда это научный эксперимент.

Д. Скорее да. Это больше похоже не на экспериментальное искусство, а на научный эксперимент. Я не меняю всякий раз концепцию, как художник, который сел на свою фишку и старается придумать к ней апгрейд. Я примерно знаю, чем я занимаюсь последние 10 лет: я просто собираю коллектив ребят, которые помогают мне донести то, что я хочу сказать. Каждый раз получается по-разному. Но это не выйдет за рамки жанра, в котором я нашел себя. Мне интересен именно жанр перформанса, на пересечении разных видов искусств. Должен быть и видео-арт, который создает кто-то из наших друзей. Или я сам составляю коллажи из произведений искусства. Это и музыкальный жанр — то, что называется экспериментальной электроникой в том или ином виде. И подбор текстов, которые находятся в моем текущем кругу чтения, где я нахожу конкретную драматургию. Все это определенным образом составляет некий ключ к мозгу зрителя — чтобы вскрыть его.

Г. Денис, какой твой любимый современный художник?

Д. Фред Томаселли. Он создает свои произведения из мельчайших деталей: бусинок, мелких пластиночек. Очень ювелирная работа. Если ее рассматривать в галерее или в музее, мы видим плоскость из мельчайших штучек, которые вместе образуют некий сюжет или картинку. Это абсолютно осязаемо и рельефно. Он любит изображать сов, других птиц и сюжеты — клюв какой-то птицы в горле какой-то змеи. В оригинале это совершенно поразительно: как будто на тебя раскрывает хвост павлин!

Г. Ты любишь истории?

Д. Я люблю истории.

Г. Тебе Босх нравится в этом плане?

Д. Я люблю Босха, я люблю Рембрандта. Сюжет важен, даже если это непонятный сюжет. Я люблю и маньеристов, у которых есть загадка, но она не обязательно подразумевает разгадку. Вообще загадка без разгадки — это очень хороший жанр.

Г. Тебе не кажется, что все искусство шумовое так или иначе очень похоже на то, что делал Йозеф Бойс?

Д. Я такого художника не знаю…

Я знаю его перформансы с койотом и бревнами, совершенно очаровательно!

Г. Да, это вызов. Я считаю, когда Денис начинал в 2005-2006 — это был вызов для российской культуры. Сейчас надо уже делать намного больше, но в рамках законодательства это невозможно. Есть много вещей, которые еще можно прорывать. Есть пространство для вызова.

Было бы неплохо захватить громкоговорители в метро, чтобы Денис там остановки объявлял.

Д. Это как в фильме «Девять жизней Томаса Катца».Г. Я как раз достал прекрасную работу. Аркадий Северный. По-моему, единственный выпуск «Мелодии» — «Памяти Аркадию Северному». «Поручик Голицын», «Господа офицеры», «Последний рассвет», «Мне хочется друга». С классическим ансамблем «Братья жемчужные», запись 1960 года. Это для меня просто эталон. Я могу эту музыку слушать каждый день. По сравнению с Аркашей мы как бы все ни о чем.