Пьер Мишон, писатель с большой буквы

Интервью в рамках программы «Круглый стол» на радио France Culture

Участники: Оливия Жесбер, Пьер Мишон

8 ноября 2017

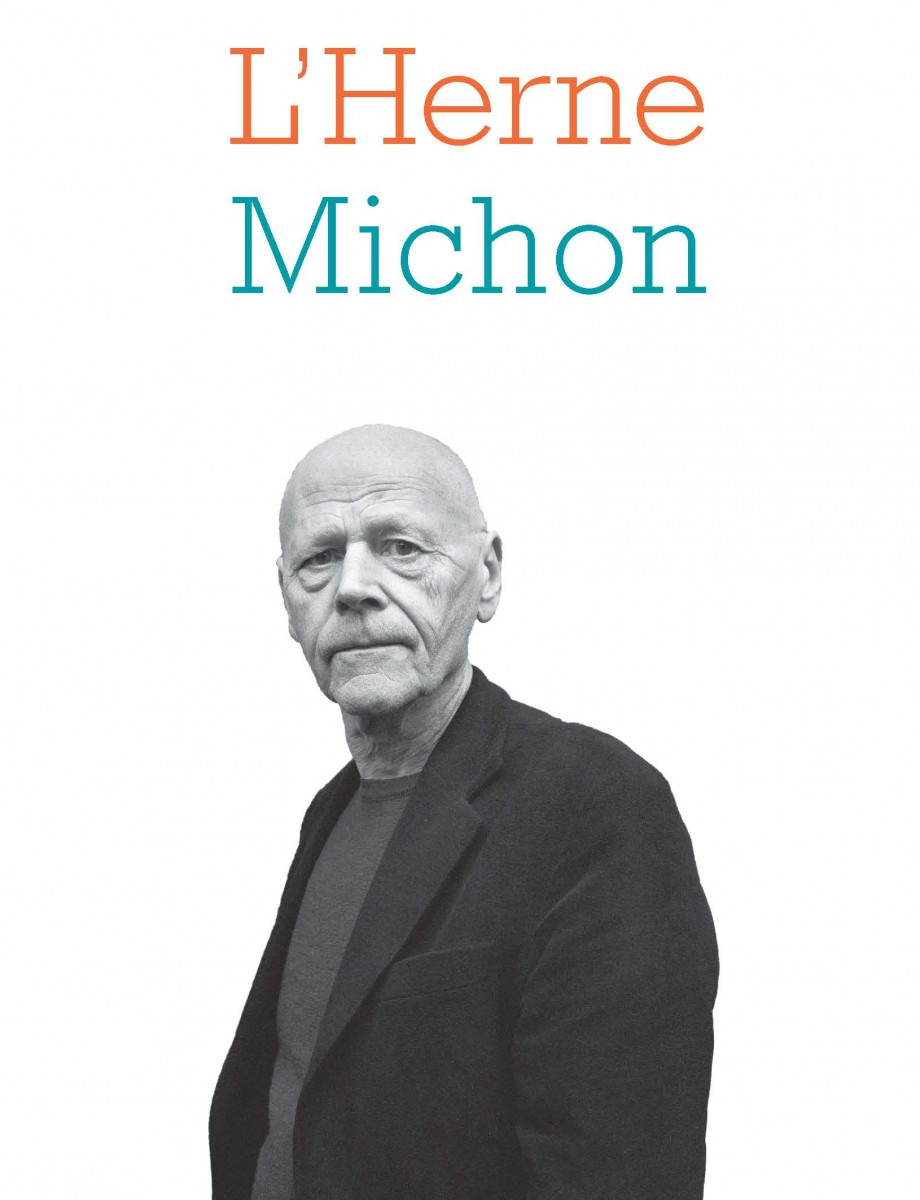

Вступление Оливии Жесбер: Писатель с большой буквы, редкий и оттого одинокий голос в наши дни, Пьер Мишон известен как автор «Маленьких жизней» (“Vies minuscules”), опубликованных в 1984 году в издательстве Gallimard. Не так давно в серии Cahier L’Herne вышел сборник, объединяющий критическую литературу о писателе.

Добрый день, Пьер Мишон.

Пьер Мишон: Добрый день.

О. Ж.: Вы решились на рискованную игру в исследование себя другими. И тем не менее, не находите ли вы странным, что вас и ваш язык при жизни разбирают и изучают ваши современники?

П. М.: Да, конечно. Скажем так, это чувство мне давно знакомо. Я присутствую на большинстве коллоквиумов, посвященных моему творчеству, и в некотором смысле уже привык к тому, что меня по-разному интерпретируют. Но, очевидно, книжный формат L’Herne отличается видимостью, ощутимостью. Не знаю, почему… Такое милое оформление, красивая фотография на обложке — у меня тут взгляд эдакого священника. (смеётся)

О. Ж.: У вас тут весьма серьёзный вид.

П. М.: О, да! Такого, знаете, демонического проповедника наподобие Роберта Митчема (голливудский актёр, популярный в 50-60-х гг. — прим. ред.).

О. Ж.: Кто знает, что у вас там в пиджаке спрятано, Пьер Мишон…

П. М.: Ну уж нет, я давно не держу при себе оружия. (улыбается)

О. Ж.: Слова, литература? Чем не оружие?

П. М.: Но оружие предполагает убийство кого бы то ни было, я же приглашаю людей к чтению.

О. Ж.: А в качестве угрозы?

П. М.: Нет, что вы, слова для меня не оружие, скорее, проявления любви. По крайней мере, я стараюсь…

О. Ж.: Стараетесь, во всяком случае, чтобы они таковыми стали. Пьер Мишон, в сборнике L’Herne мы находим множество фрагментов из ваших книг, из архивов, которые не были ранее открыты читателю, ваши собственные комментарии и, разумеется, большое количество посторонних текстов, которые призваны проанализировать и, если угодно, анатомировать, вскрыть ваши произведения. Я уверена в том, что вы читали их все…

П. М.: Да…

О. Ж.: Попадались ли вам интерпретации, удивившие или смутившие вас, версии, которые явно противоречили вашему опыту? И, напротив, версии, сумевшие раскрыть новые смыслы в написанном?

П. М.: Каждый такой текст мало-помалу открывал мне глаза на

О. Ж.: Припоминаете какую-нибудь из них?

П. М.: О, нет, всё перемешалось, забылось. Уже не вспомню.

О. Ж.: Вы издали свой первый роман «Маленькие жизни», когда вам было 39, и вот прошло больше тридцати лет — вас прижизненно чествуют как классика в литературе, а исследователи освежают в памяти вашу оглушительную писательскую молодость, раскрывая перед читателем ни на что не похожий роман-повесть, квинтэссенцию зрелости, упорства и точности. Ощущаете ли вы себя писателем в полном смысле слова?

П. М.: Нет. (смеётся)

О. Ж.: Всегда?

П. М.: Всегда. Всякий раз, когда мне удаётся отнять от сердца небольшую книжку, я говорю себе: «А, ну, в конце концов, я остаюсь на плаву в работе, при своем ремесле, словно я продолжаю трудиться в цирке или смотреть фильм с моим участием». Быть писателем… Никто, быть может, им не был. Быть писателем значит сделать такой текст, после которого, как тебе кажется, всё должно прерваться навсегда. Этот текст, он…

О. Ж.: Как последний.

П. М.: Окончательный. Совершенная красота.

О. Ж.: Вы только что упомянули цирк, говоря о работе писателя. А в одном из интервью вы произнесли следующие слова: «Постоянное возвращение в литературу напоминает спор мочевого пузыря со светильником. Вам говорят, что вы стали непревзойденным мастером, но со временем сам же светильник обнаруживает подмену — он источает не свет, а желтоватую жидкость».

П. М.: Да, в данном случае речь идёт о моих книгах, всякий раз они упираются в некую константу моего характера, в мое видение литературы. Светильник олицетворяет книгу, однажды написанную наконец так, как я хочу. Разумеется, есть замечательные тексты, к примеру, тексты Борхеса, а я день ото дня понимаю, что лучшими и наиболее правдивыми текстами минувшего века были тексты Борхеса, и вот в таких случаях остаётся признать — да, эта литература источает свет, это и есть светильник. Но чаще всего, особенно после поставленной точки в завершённой книге, мы проваливаемся в релятивизм буквенных миров и пишем с десяток однотипных книг, которые не вызывают ни малейшего интереса. Я ищу… Но всё это сплошной гротеск! Я ищу совершенства, которого никогда не достигну на письме.

О. Ж.: Разве это так важно?

П. М.: Да.

О. Ж.: Может быть, литературу можно воспринимать как вечный поиск?

П. М.: Как поиски Священного Грааля? Мы получаем Грааль, в конце концов. Читая, вчитываясь, мы внезапно его обретаем, но это вопрос чтения.

О. Ж.: Вы его заполучили?

П. М.: Мне бы того хотелось. Однако я вижу в прославлении литературы досадную попытку её приукрасить, замаслить. Я задаюсь вопросом: чего мне недостаёт и что я ищу? Да, я жду, когда сумею превзойти других в красоте письма. Порой я убеждаюсь в том, что мне это удаётся. Но никакой правды и никакой объективности в моих текстах не сыскать. Я нахожу их великолепными или… или я ничего не нахожу.

О. Ж.: В Cahier L’Herne писатель Пьер Паше пишет о вас: «Он насмехается над собой, он видит себя падшим королем, переодетым в клоуна, робко приплясывающим на краю пустоты». Невозможно отделаться от ощущения, что тебя только что одурачили — попеременно прекрасным и отталкивающим использованием языка. Чем это можно объяснить? Так воздействуют на вас места, в которых вы родились и выросли?

П. М.: Во мне есть много от тех мест, откуда я родом. Я родился в сельской местности, это о

О. Ж.: О вас говорят как о писателе, поставившем перед собой задачу покорить великий французский язык классической литературы, язык Гюго, Стендаля, Бальзака. Возникает подозрение, что вы не принадлежите современной эпохе. Можно ли утверждать, что вы не являетесь современным автором?

П. М.: Знаете, это вопрос, над которым я давно и напряженно размышляю. Конечно, у меня была идея покорить великий французский язык классиков, когда я работал над «Маленькими жизнями», и я его покорил. Но, если задуматься, что в конечном итоге представляет собой язык классиков — для нас сегодня и для них тогда? Что это вообще за язык? Само собой, мы можем рассуждать о форме. Но для меня язык не подразумевает вопроса формы. Для меня это прежде всего вопрос эмоций, интенсивных и разных, тут же напечатанных в текстовой форме. Но эта история с современностью… Вот вы, к примеру, вы читаете мою книгу. Вы находите её устаревшей?

О. Ж.: Я?

П. М.: Да, вы.

О. Ж.: Я? Нет. Я бы так не сказала.

П. М.: Тогда что это? (смеются) Да, разумеется, так писали в девятнадцатом веке. Я подчеркивал неоднократно, и

О. Ж.: В книге «Маленькие жизни» вы пишете о судьбах незамеченных и неучтённых — о простых людях, деклассированных, забытых, не обладающих ни социальным статусом, ни громким голосом, способным во всеуслышание заявить о своём существовании. В работах известного историка Алена Корбена мы встречаем созвучную мысль о молчаливом и незавидном положении крестьянина в социальной иерархии XIX века: речь крестьянина немногословна и точна прежде всего потому, что разглашение каких бы то ни было тайн, прежде всего семейных, надолго оставалось под строгим запретом. Корбен предлагает, в некотором смысле, написать новую историю молчания. Можем ли мы утверждать, что писателю приписывают роль того, кто должен придать это красноречивое молчание огласке?

П. М.: В отношении «Маленьких жизней», да, всё так. Меня волновала эта проблема. В большинстве крестьянских семей не говорят о скорби и горе, которых хватает сполна. Среди крестьян принято радоваться жизни несмотря ни на что. Говоря о писательской задаче, я подчеркиваю, что для меня представляется важным снять покровы и заговорить о скорби. Но это только моя особенность. Впрочем, аналогичную тему поднимают авторы ХХ века. Достаточно вспомнить блистательную литературу о крестьянской жизни юга в романах Фолкнера и прочее. Написать текст, отражающий скорбную повседневность тех, кого я знал — вот к чему я стремился, когда писал «Маленькие жизни», я постоянно возвращался в одно и то же место, к одной и той же болевой точке. Раскрывая потаённую скорбь, я избавляюсь от неё и предаю её.

О. Ж.: Завершив цикл, посвященный маленькому человеку, вы создаёте цикл произведений о поэтах и писателях, затем вы составляет третий цикл наполовину вымышленных биографий великих художников, за ним следует четвертый цикл так называемых «Мифологий зимы» (1997). И всякий раз вы пишете в том числе о себе самом, сохраняете автобиографический компонент в ваших жизнеописаниях. Обходя стороной фиктивную природу ваших книг, исследователи высоко оценивают вашу умелую работу с архивами, достоверными источниками. История служит источником вдохновения?

П. М.: Да, безусловно. Возьмём историю Террора во времена Французской революции: чтобы написать о ней небольшой текст, мне пришлось изучить массу источников. История… Я не был участником тех событий. Опыт современников Террора мне недоступен и ничего не остается, кроме как издалека обозревать его, воображать, управлять марионетками. В конце концов, получается неплохо, но моя работа не обладает, скажем так, определенным весом — весомостью испытанной скорби и вместе с тем радости за факт всеобщего освобождения.

О. Ж.: Усилие, на которое осмеливается ваше воображение, превращает вас, по мнению критиков, в эпического поэта, каким был Бодлер, к примеру. Установка, схожая с написанием легенды — не описывать, а воображать. Вы не из тех, кто переписывает хронику прошлых событий, вы тот, кто разворачивает и являет картину прошлого в настоящем времени. Мой вопрос заключается в следующем: как вы выбираете материал, на основе которого работаете? Ваши книги представляют собой нескончаемый список выдающихся имён и вместе с тем людей, чьи имена были или будут преданы забвению. На чём основывается ваш выбор? Каким образом создаётся альтернативное повествование?

П. М.: Альтернативное повествование? Что вы имеете в виду?

О. Ж.: Как вы осуществляете выбор в пользу тех или иных «жизней»? Они должны перекликаться с вашей собственной?

П. М.: Да, необходимо, чтобы это были жизни на вид скромные, неприглядные. И тем не менее, все эти люди, даже самые ничтожные с виду, испытывают острую потребность в создании своего последнего текста.

О. Ж.: Но, помимо прочего, в каждую из биографий просачивается ваше авторское «я».

П. М.: Бесспорно, но может ли быть иначе у того, кто пишет? Даже если речь идёт о сюжете абсолютно фиктивном, автор обращается к своей памяти, к личному опыту.

О. Ж.: За годы творчества вы посвятили живописи немало книг — «Жизнь Жозефа Рулена» (1988), в центре которой Ван Гог и его модель, «Хозяева и слуги» (1990), повествующая о Гойе, Ватто и Лорентино, «Одиннадцать» (2009), история о вымышленном художнике времён Французской революции. В сборнике L’Herne фигурируют слова «репрезентация», «выступание» череды портретов, «воскрешение», «явление божественного», когда речь заходит о соотношении живописи и литературы. Сегодня для вас живопись по-прежнему обладает этим искусством воскрешения и явления на свет божественного?

П. М.: Да, это правда, я многому научился у живописи, многое заимствовал и применял даже в тех текстах, которые напрямую с живописью не связаны. Я многое заимствовал у великих портретистов семнадцатого, восемнадцатого, даже девятнадцатого веков, но и у портретистов современных в том числе, в частности, у модернистов, у Френсиса Бэкона и других. Когда я стремлюсь рассказать о человеке, я предпринимаю попытку разместить его на крупном полотне.

О. Ж.: Совсем недавно вы выпустили новую книгу, объединяющую две истории, главным сюжетом которых снова становится живопись: текст «Fraternité» (2017) посвящён Жаку-Луи Давиду, в свою очередь, «Tablée» (2017) рассказывает историю воссоединения двух утраченных картин Эдуарда Мане. Что привлекло ваш писательский интерес на сей раз?

П. М.: Эти два текста роднит определенный библейский сюжет, сюжет трапезы, который я также разрабатывал в романе «Одиннадцать» (“Les Onze”2009). Это, если угодно, презентация библейского сюжета в ситуации, когда Бог отсутствует.

О. Ж.: Более того, в одном из интервью вы определяете литературу как «форму молитвы в мире без Бога». Ваше письмо напоминает перформанс, осуществляемый художником, или мессу, прочитанную священником, — удивительное сочетание, которое никого не оставляет равнодушным. Большое спасибо за эту встречу.