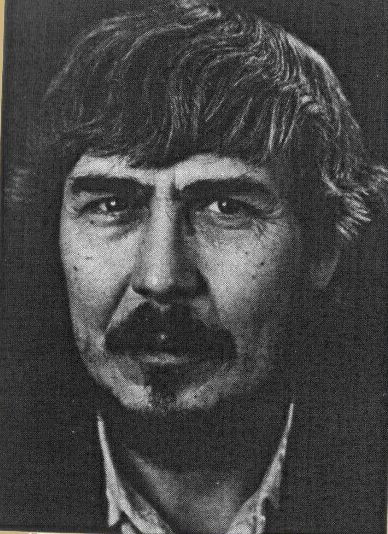

Владимир Брусьянин. Стихи

В подборке из этого номера обращает на себя внимание сочетание Брусьяниным телесности, эротичности с христианским символизмом, что для русской поэзии явление достаточно редкое. «Облако в штанах» Маяковского, «Горение» Бродского (весьма неоднозначно воспринятое некоторыми православными) — вот те редкие примеры, что вспоминаются из классики XX века. В современной поэзии ту же традицию развивает Сергей Соловьев в недавно вышедшем сборнике «Любовь. Черновики». Рецепция этой книги показала, что подобное соположение до сих пор вызывает смешанные отклики.

***

На фоне душной синевы,

в колючих росчерках грозы

бегут берёзы, и кусты

их хлещут по босым ногам.

На фоне мутной синевы

пишу зелёную траву,

седые волосы реки

и бег испуганных берёз.

В колючих росчерках грозы

берёзы гонит синий шквал

и гнёт к взъерошенной траве,

срывает платье, мнёт и рвёт,

и каждый всплеск ветвей — рывок

горячих голых женских рук

к изнемождённому лицу

и хриплый страх, и страсть, и стон —

под разродившеюся мглой,

в сплетенье молний и дождя,

на мокрой скомканной траве

у закипающей реки.

И в сизой рваной темноте,

добыча ветра, взгляда, строк,

сживаясь с жаждущей душой,

берёзы обретают мир

на фоне хмурой синевы,

на фоне голубого дня,

на фоне птиц и облаков,

и долгих лет, и вечных звёзд.

КОГДА ОНА это юная Ева

у самых грудей у таких вызывающе-

беззащитных сосочков сжимает запретное

соблазнительное угощайтесь

будьте счастливы как я хочу

чтобы древо познанья добра и зла

отдавайтесь ей в шалостях ветра

эхом пело ей веером флюгером крыльями

мыльницы мелющей муку в муку наклоняясь

обливало листвой ей кожу

пеленало всё тело сладко знобящей

песнью песней тут же чувствую тщетность

хотенья ибо волей Творца должен смять это

тёплое влажное жалкое жарко стонущее

животное заломить раздирая достать

своё судорожное счастье унизив лишив

суверенного Я чтоб до крови до слёз

ссадив обхватившие руки в крест-

накрест пробитые плахи КРЫЛА! за моими

плечами постигла они задавившие

тело моё в её тело в землю обоих

между гряд и могил есть тот крест что несём

символ пугала в драных лохмотьях

изношенных древних одежд

пресловутого древа познанья

Над гулкой темнотой

1.

Над гулкой темнотой сырых ущелий,

над известковой белизной снегов,

испятнанных неверными следами —

моим путём из синевы долин

до зыбких облаков, громадной и горбатой —

заветная и желанная вершина —

гармония — возвышенная лень:

протягиваю руку — спелый плод

в неё ложится, плотный и тяжелый…

2.

Прекрасное прекрасно тем, что — живо:

как тёплый плод, напоенный лучами

июльских дней и матовым туманом,

и ливнями, и голосами радуг.

Прекрасное прекрасно тем, что лживо:

вкусив прохладной мякоти плодаʹ,

не утолишь ни голода, ни боли,

и потому вовеки не истратишь

способности желать и жадно жить…

3.

Я обладаю ветром и травой.

Я обладаю женщиной и песней.

Я обладаю хаосом желаний,

которым имя — жизнь. Мне надоело

в том нечто, что зовётся «ойкумена» —

рассыпанном, как крошки на столе,

разбросанном, как семена по полю,

рассеянном на музыку и скрип,

на ярость и любовь, плоды и камни —

торить в непроходимом буреломе,

сдирая кожу и глаза мозоля,

тропинку на заезженный большак —

тянуться, доставать, овладевать,

охладевать и уставать, старея…

4.

Поэзия — достраивает мир.

Осенний луч на куполе собора —

сияние вечерней благодати —

гармония, но зыбкая, как вздох

Лауры; воскрешённая Петраркой,

она живёт и чувствует — и ныне

угадываешь в шорохе страниц

её дыханье… (Что б он предпочёл —

своё стихотворенье или же модель?

Не мы, но он, который жил Лаурой?)

И всё это ты

красный рот увёртливые плечи

песня на закате дымка плёса

солнце остывая тихо плещет

золотя кувшинки в радость слёзы

вздохом и полётом упоенье

и печаль доверчивые губы

нежно-солены и на коленях

лёгкая и пленная покуда

вспоминает тело и счастливо

и светло как в песне на закате

голосистей юностей разливы

кто не накопил тот не потратит