Диспозиции постсоветского питания

Данное вольное исследование попыталось в себе имитировать скорее этнологический (структурно-семиотический) метод, чем социологический: исследователь долгое время не осознавал, что затеял эксперимент, а его информанты до сих пор не осведомлены, что являются участниками.

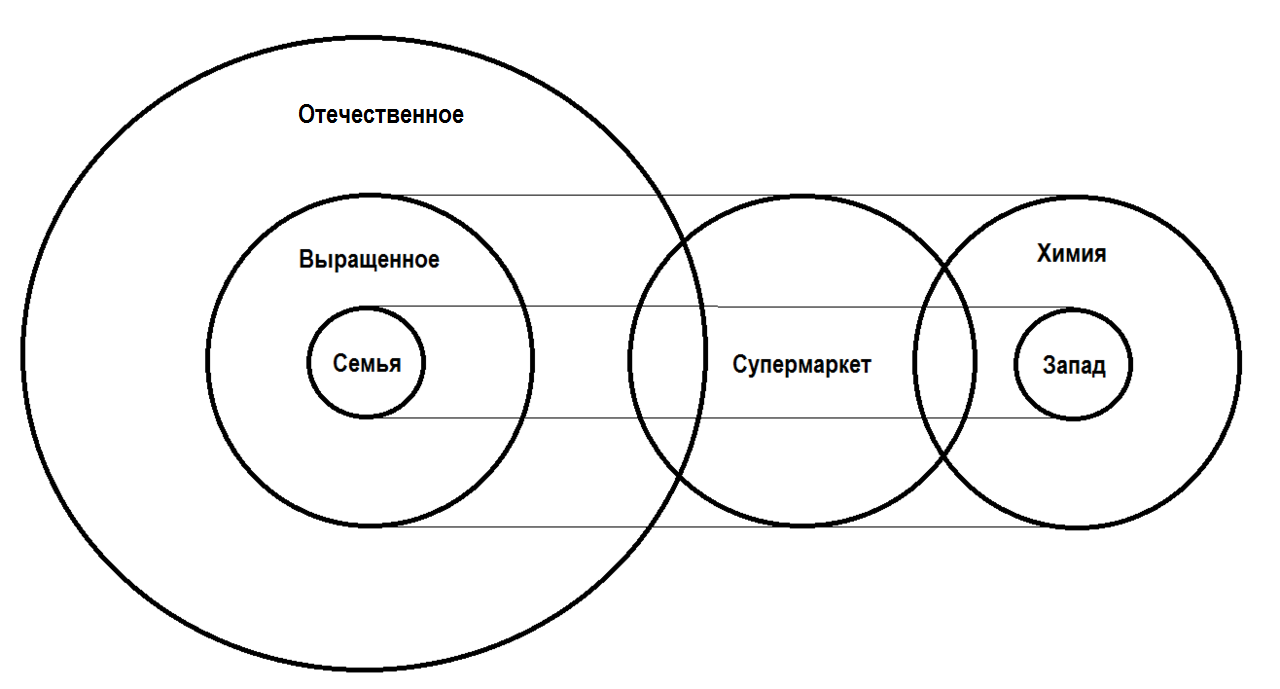

Постсоветский (провинциальный) пищевой дискурс можно предварительно обозначить следующим образом: вопрос о пользе и «естественном» (трудовом) происхождении употребляемого сталкивается с дискурсом капиталистического мира, который по-новому выявляет для субъекта проблему включения в рацион чужого и инородного, а также специфичную модальность для взгляда на пищу — распознавание химической субстанции. Обеденный стол является частью более масштабного пространства трансформации нашей культуры, анализ чего предпримут и предпринимают в данный момент более компетентные и добросовестные исследователи. Мы же попытаемся описать лишь некоторую синтаксическую область этой трансформации, которая предшествует активной деривации более глубоких преобразований, один из характерных пучков диспозитивов «мнений» и «взглядов», воспроизводящих себя в этом потоке и при этом ещё не успевших перенять новые схемы осмысления повседневного опыта (то есть существующих в «гибридных» моделях, совмещающих позднесоветский и постсоветский опыт). Те дискурсы питания, которые появились при инкультурации субъектов 90-х и 00-х годов, мы в рамках этого исследования не затронем.

Условимся: следующие фрагменты не являются высмеиванием или карикатурой каких-либо заблуждений. Это своеобразная репрезентация повседневной системы мифов посредством обобщающей гипертрофии настоящих высказываний, появляющихся у разных субъектов в разных местах и в разное время (поэтому многие читатели могут у себя тут и сям натыкаться именно на такие буквальные высказывания, которые будут далее продемонстрированы в тексте). Мы говорим «мифы», но не думаем об иллюзиях. Любая знаковая система, отсылая нас к реальным функциям, свойствам и вещам (своим появлением она им и обязана), тем не менее активно воспроизводит и саму себя, она (через субъекта) озабочена своей «самостью»: здесь и появляется её «мифологема», то есть некие означающие амплификации, смещения, метафоризирования и схемы комбинаций, которые позволяют нам её как-либо идентифицировать, выделять и распознавать, а ей функционировать и воспроизводить те самые свойства и вещи внутри культуры. Тем самым мы в некотором роде исполняем завещание Клода Леви-Строса, оставленное им в «Сыром и приготовленном»: «И, может быть, стоит пойти еще дальше, абстрагируясь от всякого субъекта и рассматривая мифы как в известном смысле мыслящие сами себя» (Леви-Строс 2006).

Мы вовсе не хотим тайно воспеть достижения современной экономической системы и так называемого технического прогресса, также мы и не критикуем садоводческие практики или стремление питаться «натуральными» (фермерскими) продуктами. Предчувствие истины пронизывает каждое такое высказывание. Однако повседневная (или любая) мысль, которая всегда и всюду заключена в определенную исторически обусловленную синхронию (и сам дискурс), не может в процессе своей презентации установить тут же свою репрезентацию, осуществить эпистемологическую рефлексию или принять «взгляд под иным углом» (что, как это обычно бывает, якобы пытается предоставить какая-либо синхронная ей критическая мысль посредством «объективного взгляда» или «другого мнения», невольно и неосознанно демонстрируя собой глубоко родственное с ней место в дискурсивной формации или общий схематизм опыта), изнутри чего и могут быть видны не столько «былые» преувеличения или преуменьшения значений (этим занимается критика), сколько постоянные для любого человеческого восприятия (габитуса) уникальные смешения или различения, то есть их синтаксис, который и обеспечивает специфичную структуризацию дискурса (изучением этого занимается археология знания). Эта репрезентация, собственно, действующим субъектам дискурса и не нужна, она, в конце концов, и не может у них появиться в силу логической заминки и паузы между событием презентации (самого высказывания) и событием репрезентации (аналогией из иного состояния эпистемы, указыванием на акт высказывания) — субъект может в одно и то же время находиться лишь в одной точке осмысления дискурса (но не «точке зрения», — их он может менять внутри дискурсов сколь угодно, — а в месте или системе координат, обеспечивающих субъекту его встроенность в эпистему, то есть и вообще речь как таковую и её любую логическую дизъюнкцию, все возможные «точки зрения» или высказывания). Она понадобится субъектам иных (аналитических) диспозиций настоящей и будущей синхронии (к которым исследователь тут же сам себя и причислил). Именно такой репрезентацией повседневной мысли мы и займемся.

Огородное хозяйство и дача

Данная диспозиция задана позднесоветской традицией садоводства, которая укоренилась в форме «дачничества». Изначально экономическое преобразование тогдашней действительности отдалось сильнейшим символическим эхом в советскую и постсоветскую культуры. Такая практика позволила распространить и сконструировать в городской среде понятие «здоровой пищи» как пищи, к выращиванию которой причастен в первую очередь тот, кто её и потребляет. Наше восприятие, и так склонное переоценивать степень субъективного воздействия на то или иное явление, тут же уцепилось за предложенную форму: вкладывая в будущий продукт свою субстанциональность («кровь и пот»), субъект будто оплодотворяет благим намерением собственную пищу, которая отныне наделяется исключительно положительными свойствами. При этом эти свойства устанавливается не раз и навсегда, а выявляются (им можно удивляться) в зависимости от ситуации, где устойчивым элементом является сама пропозиция [вырастил сам = естественное производство = здоровая пища]: продукт быстро испортился ← в нём нет «химии», ибо полезные (и в данном случае будто «честные») продукты не могут долго храниться, свежие продукты — самые полезные; продукт долго не портится ← в нем нет «химии», которая убивает всё «естественное», поэтому продукт долго хранится.

В постсоветском пространстве эта «естественность» дополнительно мотивирует потребность покупать более дешевые овощи у «бабушек», то есть на продуктовых рынках, у конкретных садоводов и на обочинах дорог вблизи поселков. Чаще это становится попросту усвоенной практикой, то есть самопричинным действием вне зависимости от того, какой уровень цен в данный момент в городе.

Как следствие дачничества в постсоветской пищевой культуре имеется феномен «закруток» — овощи, выращенные на собственном участке впрок, консервируют на зиму. Закрутки стали означающим достатка семьи и личных качеств её членов, ибо чем больше банок, тем, соответственно, был больше урожай, а чем больше был урожай, тем лучше работала семья: эффективны оказались физический труд и садоводческие знания, проявились терпение и дисциплинированность каждого. Труд как добродетель и пища как награда циркулируют по кругу: трудолюбие на грядке → пища с грядки → кушать во имя (в благодарность) и чтобы работать → трудолюбие; труд ≡ питание. Именно поэтому не стоило в своё время так серчать на своих родителей многим читателям: они не эксплуатировали вас, а пытались включить в символическую систему семейной самоидентификации.

***

Стоит сказать, что этой символической системой поглощается не только растения, но и животные. Здесь мы обнаруживаем специфичный характер натурализации означающих животного: «здоровая», ухоженная курица, то есть «естественный» вид такого животного — это жирная и крупная курица. Опознание самого животного включается в функцию [труд ≡ питание], ибо упитанная курочка — это курочка накормленная и выращенная с заботою и трудом её хозяина. Конечно, курица — одно из самых древних одомашненных животных, поэтому здесь рассматриваемый пищевой дискурс лишь заимствует расхожий во многих культурах хинтерланд «домашнего животного», который противопоставляется хинтерланду «дикого животного» (а в более широком контексте — доместикация/одичание). Иными словами, «домашнее животное» — это животное, вырванное из окружающей (дикой, нечеловеческой) среды и встроенное в человеческим социум, который отныне и обосновывает «естественность» данного вида исходя из своих «цивилизационных» задач: упитанность животного → больше пищи → ещё больше упитанных особей → ещё больше пищи, когда как в нечеловеческой среде обитания это значило бы скорейшую смерть животного в челюстях хищника

Меняя (но не упуская из виду) возникший в нашем рассуждении диахронический взгляд («это животное изначально было не тут!») на синхронический, мы в своём рассмотрении можем отказаться от одной категоричности в пользу другой: что домашняя курица, что дикая птица — это «естественные» виды вне контекста своего приспособления (здесь мы всё также увлекаемся «эволюционностью», но в другом ракурсе), так как живое существо это, в первую очередь, не «там, где приспосабливаются», а «то, что приспосабливается». Делая этот странный крюк в своих рассуждениях мы приходим в некотором роде к тому же, что и увидели у современного фермера, но избегли его смешения: он, бессознательно воспринимаемая синхронию «это животное сейчас таково», тут же делает диахроническое суждение «посему оно будет (должно быть) таковым всегда!». Мы же заключаем иначе: животное, перемещаясь из одной среды в другую, лишь меняет одну каузальность на другую (конечно, тем самым меняется и само животное). Выходит, что мы применили соссюровское рассуждение о синхронии языка, которая самодостаточна в любой точке своего диахронического развития.

Нет «природного начала» животного, хотя ему есть вездесущий конец, через который мы и воображаем о начале. «Где родился — там и пригодился» — говорится не о реальном месте рождения, но об участке родового дерева, что в имплицитном измерении может произвести инверсию смерти/рождения: «где твои предки встречают свою смерть — там ты и должен восполнить их отсутствие, дабы встретить и свой конец, то есть выдать символический кредит следующему поколению».

Этот мыслительный завиток может быть ценным для нашей аналитической позиции в будущем.

***

Дача есть средство для «спуска давления», пространство высвобождения от воздействия механизма бюрократических и индустриальных систем города, «поместьем» или «фазендой». Грядки — схемы личного упорства и индивидуализма, производящие вещественные формы трудолюбия и полезную продукцию для своего хозяина. Именно эти шесть соток позволяет внедрить субъекту в собственную жизнь надежный каркас «уверенности» в собственной жизни и здоровье — закрутки, свежие овощи, чистый воздух по выходным. В силу своего географического расположения дача становится каналом для символического сообщения между городом и аграрным районом, а также своеобразным рекреационным ресурсом. С развитием частной собственности частные домовладения стали новой формой утверждения самодостаточности и уверенности в потребляемом. Дачи не были тут же заброшены (хотя бы в силу высокой стоимости частного домовладения), но были модифицированы: появляются вторые этажи, системы коммуникаций, происходит создание полноценного «коттеджа».

Исходя из этих предпосылок становится ясно то, как постепенно в такой пищевой культуре возникли все те специфичные социальные традиции, воспроизводящиеся субъектами с известной «бабушкиной» настойчивостью. Дача или собственный огород, аккумулируя в себе семейные усилия и чаяния по самообеспечению, стала узлом для создания соответствующего символического имиджа семьи. Не отрываясь от «коллективности», дача позволила самоопределиться людям как индивидуальностям в нелегком деле коллективных усилий общегосударственного масштаба. Отдавая ресурсы садоводству, пользователи собственного участка или частного домовладения ожидают соответствующих выгод, которые не ограничиваются самими продуктами. Такие продукты, как наглядный пример овеществления семейного труда, демонстрируются во всех социальных взаимодействиях: они становятся ключевыми ингредиентами любого праздничного стола, они присутствуют при приеме гостей, они рассылаются родственникам одновременно и для укрепления семейных связей, и для позитивной презентации самой семьи в этой социальной сети.

В чем же ключевое отличие продуктов с огорода от продуктов магазинных? Это, в первую очередь, наличие партиципации (или сопричастности, но я хотел бы сделать акцент именно на предыдущем термине, как термине, позаимствованном у

Химия и супермаркет

Продукты собственного производства (здесь можно обнаружить градацию от выращенного самой семьей до местного аграрного производства) стоят в жесткой оппозиции к продуктам «магазинным» (а также столичным, не-провинциальным) или, в наиболее антагонистичном отношении, к продуктам иностранным. В супермаркете витает дух инородного вмешательства, здесь покупатель находится в постоянном подозрении, ибо природа ассортимента в смешении и ему неизвестна. Уже сама «упакованность» компрометирует любой продукт — «состав» на этикетке выступает означающим неизбежной «химичности» или вредной искусственности, с которыми приходится либо мириться и минимизировать их долю в рационе, либо полностью замещать «дачной» продукцией. Любая реклама (то есть и сам «дух» супермаркета) — это означающее «капиталистичности», то есть (например) тлетворного влияния Запада, вмешивающегося в первичную идиллию самодостаточности автаркии, «самобытности». Запад персонифицируется и тем самым «уменьшается» в сравнении с «русским миром», он становится трикстером, который имеет дело именно с семьей, с

Итак, пространство супермаркета оказывается навязанным русскому миру полем боем с Западом, который персонифицируется в масштабе каждой семьи, на кухне которой и предпринимаются решительные меры: окончательные вердикты иностранному влиянию, производство здоровой и нормальной пищи, легитимная категоризация «химии» и «полезного» (выращенного самой семьей, бабушкой с улицы, локальными фермерами) в противовес рекламному плутовству. Этот мелкий плут навязывает капиталистическое пространство культуре субъекта, что и позволяет ему (Западу) ширить своё влияние на умы молодежи и соблазнять на легкую прибыль отечественных производителей.

Чем же по своей природе является «химия» в таком пищевом дискурсе? В первую очередь это угрожающие своей отчужденной «научностью» названия, приведенные в «составе» на этикетке продукта. «Научность» — ибо вспоминаются уроки химии, где и были впервые услышаны эти неестественные словесные выверты, заимствованные из незнакомого (иностранного!) языка; тут и возникает впервые недоверие — меня хотят одурачить подделкой, тут «умничают», то есть «пудрят мозги». Благодаря этому механизму символического обращения продукта в «химию» посредством состава сама категория «химичности» становится подвижным означающим, способным проникать всюду в съестном.

Плотная субстанция, в которую заключены промышленные и лабораторные миазмы , покрылась сладкой и приятной на вкус корочкой, то есть обманом («сладкая ложь») — чипсы, коктейли, сгущенное молоко, «сникерсы», соки,…, ничто не устояло. С другой стороны столу угрожает ГМО. Если «химия» проникает в кондитерские изделия, приправы, конфеты, жидкие субстанции (химический раствор, вещества), то ГМО подтачивает сырую животную и растительную продукцию: мясо, рыба, овощи и хлеб, во всем этом может утаиваться некое нездоровое и богомерзкое смешение. Именно поэтому всё под подозрением: «химия» и ГМО это зараза или вирус, это сырой материал, который предназначался вовсе не для человеческого (подробнее о мифологизации ГМО ищите здесь).

Супермаркет, как место массового потребления, ассоциируется с массовым производством: конвейер, незнакомые руки в перчатках (тут же вопрос — а может и без них? — если руки бабушки освящены её любовью, то руки незнакомца притягивают лишь порчу), мрачные трубы с угольным дымом, холод и произвол, который способен учинить расчетливый капиталист. Появление полуфабрикатов было тут же захвачено специфичным означаемым в поле постсоветского дискурса: это атрибут вовсе не «деловых людей» или женщин, избравших карьеру, но, в первую очередь, ленивых и безответственных домохозяек, которые «кормят искусственной гадостью» и тем самым допускают обесценивание символического капитала своей семьи во всей родовой сети (повод для сплетен и слухов), а во вторую — безалаберных подростков и холостяков, у которых потребление такой продукции иногда оправдывается их бедственным положением (родители «недоглядели», безразличны, другими словами, вина вновь ложится на женщину, допустившую на стол символическую скверну полуфабриката). Полуфабрикат — это предательство самой Природы (нарушение натурального хода производства пищи), предательство своей родовой сети (ущерб имиджу в социальной сети пищевого обмена, пренебрежение помощью родственников, которые готовы выслать свои соленья, дабы оказать помощь нуждающимся и заодно утвердить свой символический капитал или продемонстрировать его в другом месте) и отрицание трудовой этики (труд ≢ питание, где полуфабрикат оказывается паузой такого механизма, провоцирующей дальнейшее бездействие).

«Химия» образуется там, где субъект сталкивается с собственной отчужденностью: продукт произведен вне привычной социальной сети, а сама символика отсылает к

Иностранные продукты и блюда

Иностранная пища — это внезапное отравление, ухудшение здоровья, подозрительное происхождение, неоправданная дороговизна, искусственность, химия, ГМО. В этом поле, очевидно, присутствуют политические и идеологические мнения субъектов, что и определяет подобную форму восприятия всего зарубежного, находящее своё место по ту сторону частного садового производства, которое в этом отношении означает «отечественность» и «естественность».

Эти установки также косвенно определяют поведение субъекта при непосредственной встречи с иностранной пищей, которая каким-либо образом (на празднике, по случаю, после чьих-то уговоров) всё же попала к нему на стол: например, демонстративное пренебрежение к обычаям и традициям её поедания, если таковые у неё имеются. Ощущая своё «подвешенное» состояние с суши или роллами, которые принято употреблять палочками, субъект сторонится попыток освоения нового для себя столового прибора, сопровождая это иронизированием над родной культурой блюда («ох уж эти китайцы», «я что, узкоглазый?») и при этом настаивая на «естественной» эффективности привычных ему столовых приборов.

Однако при этом в диспозициях постсоветского питания оставляются некоторые лакуны, в пространстве которых могут легитимизировать не столько конкретные блюда или продукты других культур, сколько овеществленные стереотипы об их специфичных свойствах и формах, которые внутри экзотической кухни принято выделять, но которых не имеется в привычной субъекту пище. Это такие категории, как «восточные пряности», «немецкое пиво», «азербайджанские фрукты» и так далее. Нетрудно проследить исторический генезис таких установок, которые даны постсоветскому питанию советской культурой, вобравшей в себя традиции кухни восточных и среднеазиатских республик, а также восточноевропейских стран. Некоторое время побыв означающими достатка и потребительской ушлости (смекалки при поиске дефицитных продуктов), эти пищевые абстракции были поглощены повседневностью (добавить в салат ананас). Именно «советскость», данная этим генерализированным субстанциям историей, облегчает их котировку в советском и постсоветском пищевых дискурсах, а также благоволит конкретному и обыденному овеществлению: шаурма, осетинские пироги, корейская морковь, хычины и прочее. Испытывая давление

***

Пример выразительности (то есть и некоторого источника) структуры знака «иностранной пищи» и вообще всего «иностранного» предоставит нам советская народная киноклассика — «Иван Васильевич меняет профессию» (Леонид Гайдай, 1973).

В одной из сцен герой Феофан обходит стол с яствами для царской особы, перечисляя соответствующие статусу самодержавца блюда. Конечно же, контекст этой сцены изначально и явно отсылает нас к означающей составляющей любой пищи — над ней и будет произведена шутка. «Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная… да! заморская икра… баклажанная!» (см.

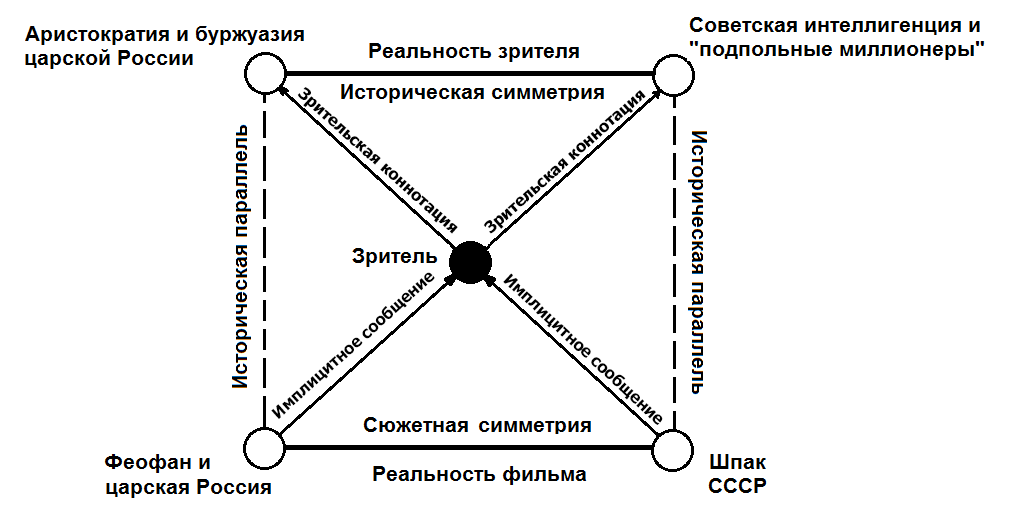

Феофан, как писарь Посольского приказа, то есть как представитель структуры, постоянно взаимодействующей с иностранцами и зарубежьем, устанавливает внутри фильма симметрию с другим персонажем — Антоном Семёновичем Шпаком, зажиточным советским интеллигентом, который, судя по убранству его квартиры (изобилие иностранной техники), тоже имеет доступ к зарубежью (и тем самым являет собой историческую параллель со знакомой зрителю интеллигенцией). Также Феофан стоит в исторической параллели с реальной царской и буржуазной аристократией, что уже образует семиотический квадрат, который мы и попытаемся рассмотреть далее. При его артикуляции происходит ещё одно семиотическое событие: персонаж Феофана пускает вектор биссектрисы между сюжетной симметрией и исторической параллелью, отсылая имплицитное сообщение зрителю, который тут же устанавливает коннотацию между этим персонажем и элементом противоположного угла структуры, высвеченным исторической параллелью Шпака: Феофан — это современники зрителю, то есть прозападные (либеральные) «интеллигентики» и вечно «суетящиеся» дельцы, у которых часто имеется дефицитный товар или какая-то редкая техника из зарубежья. Феофан восторгается заморскими деликатесами и чтобы подчеркнуть его восторг именно знаковостью этой пищи авторы помещают в её объект смехотворный для зрителя продукт — баклажанную икру. Здесь и происходит смещение, которое несет в себе семантический заряд: баклажанная икра, как то, что является для реальности субъекта объективно дешевым и распространенным товаром, именуется комическим персонажем как «деликатес», как то, что якобы может стоять в одном ряду с блюдами, признаваемыми субъектом пищевым достатком.

В свою очередь, Шпак организует похожую цепочку событий: между указанной ранее исторической параллелью с реальной советской интеллигенцией и внутренней симметрией с Феофаном, он пускает биссектрису с имплицитным сообщением в противоположный угол, которым является упомянутая реальная царская и буржуазная аристократия, которая известна советскому человеку как социальная группа, постоянно ориентированная на «западные ценности» (увлечение немцами, а далее французами, ныне — всем американским). Шпак — это символ буржуазной порчи советской действительности, которая всё ещё не изжита (но

Структура начинает звучать: накопитель-Шпак (тень российской буржуазности в советском бытии), чьи означающие богатства смещаются при взломе квартиры обаятельным плутом Жоржем Милославским (эдакий Робин Гуд, который с помощью фантазии зрителя лишает буржуазию капитала) + Феофан на пиру, то есть настоящие интеллигенты и поклонники западной культуры, которым теперь вменяется восторг «баклажанной икрой» или чем-то переоцененным лишь по причине его иностранного происхождения (историческая параллель с былым русским дворянством, а также коннотация с современниками зрителя, эксплицитной карикатурой которых является Шпак). Это звучание оформляется в конкретную мелодию: в конце концов пресловутая баклажанная икра, вместе с царскими регалиям и означающими пищевой роскоши вообще (былая синтагма праздничного стала тут сплющивается до единого знака буржуазного излишества), — что тоже символично — пренебрежительно, — угодили в физиономии преследователей, а Шпак оказался обворованным Жоржем, которому даруют некоторое символическое прощение, не обижая при этом и милиционеров — они раскрывает его, но их линию обрывают без однозначной концовки (будет интересным заметить, что была снята сцена, где его ловят, однако её решили не использовали при окончательном монтаже).

Эту семиотическую структуру можно изобразить на следующей схеме:

Итак, мы видим, что означающие структуры протянулись сквозь культурную текстуру, цепляя, помимо самой повседневности, ещё и кино, так как кино не может игнорировать ту реальность, репрезентацией которого оно старается быть. И именно в подобных инсценировках бытности «советских» людей можно наблюдать наиболее наглядную (как оказалось — даже схематичную) ипостась интересующего нас дискурса при его же образовании.

Столовая и ресторан

Столовая возникла как часть утопии об освобождении женщины от домашнего труда. Конечно, оказалась так, что проект эмансипации стал обслуживать не столько самих женщин, сколько экономическую систему, которая пожелала мобилизовать весь человеческий ресурс страны, не размениваясь на традиционные культурные (гендерные) модели, но создавая новые. Происходила бурная реструктуризация самой повседневности, централизация её плана в государственных институциях, а не в произвольности традиционного уклада.

При этом от семейной модели как таковой не отказались, что не удивительно, учитывая её символический потенциал, но переориентировали таковую в границах государственной машины. Избегая ловушки «капиталистического отчуждения», пищевое производство начали индустриализировать (превращать в «промышленность»), покрывая потребление пролетарскими означающими, в глубине своей содержащими всю ту же родовую сеть, но воображаемую внутри Пролетариата. Средства производства принадлежат народу (как огромной семье) = продукт не марается хладнокровными помыслами капиталиста, спешащего за наживой во вред качеству товара, иными словами, продукт создается такими же, как и потребитель, участниками социалистического проекта. Эти, казалось бы, ультимативные, броские и поэтому туманные идеологические высказывания стали тем магнитом, вокруг которого начинал после революционной разрухи и дезориентации НЭПа заново структурироваться пищевой дискурс.

В постсоветском дискурсе былое идеологические единение было включено в восставшую систему родовых отношений. Произошло специфичное наложение: советское питание, изменив и переориентировав традиционную (аграрную) культуру питания, упразднилось и тут же стало элементом репрезентации той самой культуры, став теперь её составной частью. Смещения и смешения, благодаря которым «как в столовой» стало, наконец и как планировали идеологи, метонимией «как дома». В сущности, постсоветский дискурс заимел структуру советского питания, приспособив её в новых капиталистических условиях и при этом идеологически обратившись к традиционализму (его репрезентации: в дореволюционной России, конечно же, никакой «идеи традиционализма» не было — лишь оправдываемая неизбежность). Заметим ещё раз, что советское питание было своеобразной интерпретацией аграрно-родового потребления в новой экономической системе с идеологическим ядром, обращенным в новое будущее. Это указывает на некоторую «заминку» между идеологическим, эксплицитным содержанием культуры питания и её текущим имплицитным, структурным воспроизведением: пролетарская кухня, создавая новую модель питания, пользуется ресурсом старой системы означаемых, но полноценно (то есть и в противовес чему-то иному) существовать в этой модели суждено не самому советскому человеку, а его постсоветскую наследнику, который сменит идеологический курс и воспользуется означающими традиционной кухни, которую, казалось бы, окончательно затемнили. Вместо воображаемого пролетариата появилась реальность «нашего поколения» (противопоставляющееся «поколению пепси»), которое отстаивает свою честь перед западными веяниями по всем фронтам: домашняя кухня упраздняет супермаркет, а столовая зарубежный «фастфуд».

Определенной абсорбции не избежало и пространство ресторана. Оно, конечно же, обречено стать местом демонстрации символического капитала сугубо в границах родовой сети (остерегаясь безмерно индивидуалистического удовольствия и траты лишь для себя), что можно легко увидеть при праздновании свадьбы. Ресторан, как ритуальное жерло потлача, поглощает ресурсы семьи, решивший сделать символический вклад в своё потомство. Ассортимент ресторана, по причине всё той же абсорбции, обогащается «домашней кухней» и стандартизирует некоторые компромиссы между экзотичностью и естественностью быта: салат Цезарь, селедка под шубой, шашлык, фаршированные яйца, плов, бутерброды с икрой, свиная шейка с овощами, буженина,…, «парадная» репрезентация семейного праздничного стола для всей родовой сети, где ресторан оказывается удобным местом для воспроизведения «родственности» во всем её мыслимом масштабе (здесь все — не находящийся здесь либо имеет вескую причину на то, либо оказываться по ту сторону семьи). Нередко эти застолья в честь свадьбы организуют в столовых предприятий и школ, что в некотором роде замыкает в себе такой пищевой дискурс, являющимся плотью самой постсоветской культуры. Как я пытался показать в этом тексте, это история не совсем об «эгоистичной статусности» (что, возможно, имеет отношение к более поздним адаптациям советской бытности в капиталистических условиях), но о характере значимости родственных связей: сегодня я закатил торжество (вложил ресурсы и силы, провел время в заботах), а завтра пойду, например, на празднество к своему куму, где уже буду и сам отдыхать. Я получаю удовольствие от того, что «работает» вся система родства, а не только моя семья. Вкладываются не только в статус именно своей семьи, но и в сам «род»: именно здесь между собой договариваются о том, что потом мы оценим как «блат».

Несомненно, родовая сеть это совокупность, как принято говорить в социологии (в западной культуре, соответственно), «нуклеарных» семей, которые, конечно же, обладают определенной «самостью», через что и отражается любой «родовой акт». Так или иначе каждая семья силится стать репрезентацией всего рода, как его наилучшего отражения. Мы можешь легко припомнить, как наши родственники переламывали кому-то косточки за то, что некто их не поздравил с

Используемая (и рекомендуемая) литература:

__________________________________________________________________________

Леви-Строс, К. Мифологики: Сырое и приготовленное // М.: ИД «Флюид», 2006. — 399 с.