Семиотика повседневного: тело

«И я пришел к выводу, что невозможно иметь ясное представление обо всех этих фактах: беге, плавании и т. д., если не базироваться на тройственном подходе вместо одностороннего, будь он механико-физическим, вроде анатомо-физиологической теории ходьбы, или же, напротив, психологическим или социологическим. Необходима тройственная точка зрения, точка зрения «тотального человека».

Марсель Мосс, «Техники тела».

О татуировке

Встречая человека с татуировкой (или с пирсингом, или с иной «телесной модификацией», надолго вживленной в его плоть), многие могут напороться на некий вызов своему восприятию, брошенный этим явлением.

Мы все интуитивно, сознательно или нет, переживаем способность социальных групп и вообще культуры стигматизировать и насильно означивать тело моё и тело другого, устанавливать те порядки и правила, исходя из которых мы будем обращаться с собственной телесностью — с его «естеством». Сама великая западная «естественность» тела является культурной татуировкой, которая начинает наноситься на моё «сырое» тело уже в тот момент, когда врач объявляет — «это мальчик!». Эти знаки, несмотря на реальную спаянность с телом субъекта, могут включаться/выключаться и противоречить друг другу в определенных ситуациях и местах (женское тело в мужском туалете, тело иммигранта в чужой стране, обнаженное тело вне институализированных для показа такого объекта границ и так далее), то есть эти знаки, чаще всего, связаны с расчерчиванием и маркированием социальной жизни, со структурированием её механизмов и «законов», то есть с табуированием.

Легко обратиться к истории самой татуировки, чтобы понять, что эта практика лишь недавно (и только в некоторых культурных пространствах) стала практикой свободного и независимого, по отношению к старому порядку, означивания западного субъекта, который таким образом, как ему может казаться, индивидуализирует своё видение себя, видения себя для других («самовыражение», формула которого может быть простодушно и при этом довольно точно выражена туманной фразой «мне так нравится»). В остальное же время и вне современного «пост-идеологического» дискурса татуировка является ярким примером той самой социальной стигматизации, практикой упорядочивания какой-либо социальной и символической структуры (ритуальная татуировка туземцев или воровская татуировка). Таковая стигматизация обеспечивает упрощение процесса идентификации акторов, она способна передавать нам информацию (например, тревогу от присутствия преступника) лишь в ходе уже сложившейся традиции коммуникации между мной и стигматизированным. За такой татуировкой всегда имеется «большая история» целой социальной группы, при созерцании этой стигмы я общаюсь, собственно, не с самим субъектом, не с его стигмой, а с актуальной принадлежностью субъекта к

Теперь нетрудно догадаться, какой эффект может оказать на смотрящего эстетически татуированное тело, тело «боди арта». Это дезориентация, которая в конечном итоге выталкивает татуированного таким образом человека в маргинальные пространства культуры, создает образ «подвешенности» его роли в обществе, делает его в некотором роде отверженным. Мы не будем пытаться сейчас объяснить, где здесь находит своё (женское, — в лакановском смысле) наслаждение субъект с татуировкой (тут стоит обратить своё внимание именно на это «отвержение» его тела, на то, как собственное тело такого человека будет модулировать его же восприятия себя), сейчас мы уделяем всё внимание субъекту смотрящему и оценивающему.

Итак, такое тело настораживает. При его созерцании восприятие может вдруг провалиться в пропасть этой стигмы, стигмы без рода и названия. Это эстетика сенсации, скандала и нонсенса. За этими татуировками нет ясного социального сообщения, — тут и рождается чувство беспокойства, — «большая» культура молчит, но тело вдруг говорит и заявляет. Тело татуированного кажется теперь инструментальным, умерщвленным, подавленным и буквально загубленным своим субъектом-бунтарем. «Испорченное» тело, которое рушит свой потенциал легитимно означиваться обществом, означиваться по правилам большинства. Что ждать от такого тела? Инородность и эгоистичность, так «пахнет» татуированный «хипстер» для «простых ребят» и уважаемых старожил. Именно этот взгляд я и пытаюсь тут реконструировать, так как, с другой стороны, уже ясно, что тело, допустим вновь, того же «хипстера», очерчивает уже своё пространство и свои координаты для более «мягкого» и либерального, не-иерархического рассмотрения тела как такового, что для самих людей, восприимчивых к такой эстетике, высвобождает его из пут вмененной ему консерватизмом броскости и маргинальности.

Татуировка созывает всех вокруг, она просит обратить на себя внимание. В случае «правильной» татуировки (например, татуировки арестанта) случается акт коммуникации, определенной и успешной (то есть и стремящейся определить субъекта как делегированного актора обширной сети), в случае же «неправильной», то есть случайно и вольной татуировки, татуировки индивидуалиста, созданный с помощью другого ажиотаж целиком поглощается конкретным в своей «неконкретности» владельцем расписанного тела, нечто «возомнившим» о себе незнакомцем. Он получает своё наслаждение за счет тревожности, «позитивной» ли (воображение чужого возбуждения перед знакомством с «неординарной личностью») или «негативной» (воображение расщепления собственным телом символического поля, нарушение Закона). Он подставляет своё тело под взгляд другого, уже предугадывая, что другой должен ощутить тревогу. Не особо важно, «значат» ли что-то конкретное татуировки для самого владельца тела, но здесь и сейчас он околдован собственной потенцией занять для других роль загадочного носителя неизвестной символики (неслучайно у

В конце нам нужно условиться, что данная реконструкция может иметь претензию что-либо описать лишь в определенное время и в определенном месте. Как в процессе рекомбинации то или иное пространство культуры обозначит и впишет в себя татуировку уже завтра — вопрос новый.

Семиозис стона

Стоны, крики, пыхтения и рычания — за этими означающими в нашей культуре закреплено означаемое «архаического» состояния. Примитивная стадия речевой деятельности, ещё не отделившаяся от животных сигналов, базисные физиологические реакции боли или удовлетворения, выраженные с помощью простейших фонем.

Именно поэтому в стонах наших сексуальных практик чаще ищут лишь две противоположные вещи: или животную истину, или человеческую ложь. Либо архаическое (животное) чувство пробивается сквозь молчание монастырей повседневности и запреты (романтического) официоза слов, либо молчание и трезвые рассуждения скрывают себя налетом архаики (симуляция оргазма) в самых прагматичных (человеческих) целях.

Однако смею заметить, что стоны в рамках «прагматики» сексуального удовлетворения играют настолько вторичную роль, что многим из нас покажется довольно забавной и смешной картина, где некто будет активно постанывать во время мастурбации. Такая ситуация является реальностью разве что в мужской фантазии — например, в рамках кинематографического (особенно порнографического) изображения женского самоудовлетворения. Практически каждый подросток знает, насколько тупо молчалива и сосредоточена мастурбация, эта выхолощенная и «функциональная» сексуальная практика в одиночестве и украдкой. Следовательно, стон имеет под собой четкое социальное основание, которое может быть включено или выключено из телесного события. Это не только сообщение-реакция без адресата («мне хорошо!»), но и руководство к действую («не останавливайся!»), и

Но мы не хотим отказать стону в его физиологической природе. Мы только хотим заметить, что проявление такой физиологической реакции сильно зависит от внешней модуляции и в первую очередь от социальный инкорпорированности. Последний термин здесь будет особенно хорош в своём буквальном, этимологическом прочтении: стон как физиологическая реальность обретает свою оправданность тогда, когда само тело, само место производства стона, включено в определенный социальной контекст, в его ситуацию и отношения. Вместе с тем мы должны обнаружить, что то, как мы распознаем эти ситуации и отношения, зависит уже от полностью виртуальных знаковых систем и культурных кодов, которые и репрезентируют для нас конкретные модели или сюжеты того, каким должен быть «стон» — кино, литература, рассказы друзей, вульгарные анекдоты и прочие источники маркеров и индексов, по которым мы можешь определять те границы и те возможности, где стон был бы уместен, где физиологический потенциал, который дает рождение стону, будет нами активно и «искренне» разработан в рамках определенного «стиля» (от импровизированного до полностью позаимствованного).

В итоге мы наблюдаем довольно странную ситуацию: стон, очевидно, продуцируется, но это производство не умещается ни в «животности», ни в человеческом лукавстве.

Стоны располагаются там, где они, с одной стороны, как физиологические реакции по большей части излишни , а с другой — как коммуникативные знаки явно недостаточны (в самом деле, если рассудить «практически», то сообщить партнеру о том, где и как тебе приятно, было бы рациональней (хоть и более комичней) цепочкой слов, коротеньким рассказом-рецензией). Именно в этой противоречивости и рождается то наслаждение, которое можно изъять в стоне, лежащем по ту сторону и тела, и языка. Начавшись между физиологическими ощущениями и потребностью прокомментировать их как социальное событие, стон, не принадлежа полностью ни к одной из сторон, становится временным, но чуть ли не главенствующим в этой практике пространством для самоуслаждения, которое уже само начинает провоцировать как и физиологические реакции, так и коммуникативные события: стон дирижирует сексом.

Стон, конечно же, может быть частью симуляции, может быть пиком неистового физиологического удовольствия, но его самая интересная и, как я смею предположить, самая популярная «функциональность» заключается в создании мощного катализатора для всей сексуальной практики, который одновременно подпитывается как и физическими ощущениями, так и социальной интенцией. Стон (или какие-либо его очевидные аналоги — взгляды, томные вздохи, особые техники тела и так далее) позволяет сексу развиваться и «расти» как автокаталической реакции: давая небольшие и противоречивые поводы для появления стона, тело этим же стоном и питается, возбуждая необходимые для новых «поводов» зоны рецепции и социального внимания. Стон является местом самого актуального наслаждения, где твоя фантазия о сексе будто начинает управлять (- и всё же это лишь вообразимое) реальностью секса.

Актерская игра и смерть

Западная киноиндустрия разменяла театральную эстетику смертельной позы (и в частности выхолощенность довоенного Голливуда) на эстетику европейского реализма или гиперреализма, позже превосходя и деформируя эту театральность гротеском по наитию в «фильмах категории B». И здесь для нас будет важно то, что изображение смерти, этого ключевого для (кино)культуры визуального топоса, при всех его метаморфозах, всё ещё остается именно что эстетической формой репрезентации реальности, а не объективным способом симулировать конкретный биологический процесс. Почему же так происходит? Вот здесь мы и займем удобнейшее место для наблюдения за дискурсами телесных техник, которые сходятся, как им кажется, в нулевой точке представления человеческого субъекта, в точке, где он превращается в объект — неподвижное мертвое тело. Задача этого текста заключается в повторении той мыслительной фигуры, которую Барт произвел с письмом — мы хотим указать, что не существует нулевой степени телесной механики, базисного естества его физического перемещения в пространстве, его фундаментальной грации и траектории движений.

Политехническое тело, то есть тело, существующее на пересечении многих телесных техник, являясь продуктом процесса самовосприятия и саморегуляции физического тела когнитивными средствами в контексте культуры и под взглядом Другого, держит свой путь через поток бесконечных интерпретаций и цитирований. Субъект представляет себя, представляет других, оценивает чужие тела, сравнивает их со своим, он увлечен синтезом увиденного и воспроизводством задуманного. Мимезис не является копированием или повторением, разве что уникальным событием всякой попытки такого повторения, которое обречено на «творчество». Творчество бессознательное, состоящее из помех и шума, но увлекающее тело в зеркальные лабиринты эмпатического мозга, производя сложнейшие кристаллы человеческого движения, невидимого повседневному взгляду. Политехническое тело одновременно и транспарентно для субъекта (ему сложно наблюдать весь континуум собственных техник), и отчетливо им читаемо (если находится во вне субъекта, во вне его культуры). Это легко увидеть: начиная неприятием собственного голоса на записи и заканчивая раздраженностью чьей-то привычкой, когда этот кто-то даже и не догадывается, что нечто в его движении есть «привычка» и ядро его специфичности для окружающих.

Вернемся к кино. Современному зрителю, казалось бы, разрешили смотреть на смерть — сцены агонии, кровь и кишки, откровенные позы и шокирующие подробности. Эта виртуальная смерть (и дело тут не в отчужденности зрителя, эта виртуальность появляется вовсе не

Киносмерть — это иллюзия выключения в теле сознания. Включенное сознание, наличие в теле Персоны, обеспечивает кинокукле эмоции, читаемые нами превосходно, заставляющие нас на них ярко и конкретным образом реагировать — печалью, злостью, ликованием. Даже у самой омерзительной сцены, у самого ужасного пируэта вымышленной смерти, есть свой сценарий, своя форма развития и затухания. Сценарий этот пишет не только сценарист, режиссер или мастер актерский игры, но и само тело, захваченное этими субъектами: его реакции как объекта семиотического пространства (мы вновь говорим о политехническом теле). Крик или кровь не приближают нас к реальности смерти, но набивают её возможную цену, производя воображаемое страдание за пределами какой-либо реальности. Апофеоз — резкое замыкание, исход духа из тела, обесценивание физического. Каждая секунда смертельной агонии всегда содержит в себе чистейшую частичку Сознания, присутствие духа, будь он хоть в бреду (бред трагичный, трагедийный!), хоть в неистовстве. Герой всегда противостоит смерти, тем или иным образом с ней сражается, то есть это всегда самостоятельный нарратив (история которого, конечно же, восходит к европейской дихотомии духа и тела).

Забавно, что наиболее явно этот момент, хоть и по чисто техническим причинам, виден во многих современных компьютерных играх: актуальная эстетика смерти определила границы, где разработчик уже может не стараться — смерть NPC есть выключение в условном субъекте искусственного интеллекта и мгновенная (комично сиюминутная) передача его физической модели во власть физического движка игры (все эти тряпичные куклы, смешные компьютерные трупики в нелепых позах), а до этого момента компьютерный актер будет математически точно сопротивляться (силой своих характеристик) и реагировать заданными анимациями на степень урона.

Рейтинг "+18" означает не столько то, что совершеннолетнему теперь позволено смотреть на нечто «настоящее», которое будто обречено быть обязательно грязным и опасным, сколько то, что человек, как предполагается, теперь обучен всем основным телесным технологиям и их правильному считыванию, что он искушен в повседневной биополитике: здесь страдание, там смерть, всё это «не

Может ли субъект посредством своего тела рассказать о себе и о своей смерти предельно ясно и без ссылок на

Поэтому пугает реальная смерть: в ней мы видим не просто угасание чьей-то жизни, не прерывание чьего-то нарратива, а нестерпимое зрелище деградации политехнического тела, рассыпающегося в агонизирующей нервной системе, спутанность координации и когнитивных способностей, «противоестественные» (теперь мы знаем сущность этой «естественности», то есть техничности) движения тела после смерти, растворение ватной, остывающей плоти в биологическом мире живых организмов, а потом и в очередном слое геологической истории Земли. И самое ключевое: мы боимся бездны стеклянного, лишь постепенно и всегда то ли испуганно, то ли растерянно упускающего «сознание» (то есть когнитивную «собранность», направленность внимания) взгляда. В реальной смерти мы будем видеть крушение всего гештальта «человека», его воображаемого проекта, плана того, как он живет и умирает; в смерти мы видим крушение и зыбкость собственного политехнического тела, короче, в наглядном контрасте наблюдаем его виртуальность.

Тёмные очки и хрусталь общественного

Группа, существуя как самостоятельный социальный факт в классическом дюркгеймовском смысле, модулирует технику взгляда тех людей, которые (добровольно или нет) включены в эту группу. Для нас, как участников повседневной рутины, это не столь очевидно, но это как раз то, что нами бессознательно поддерживается и воспроизводится ради ежедневного, привычного протекания этой самой рутины. Человек, как практически единственный биологический вид, способный уделять своё внимание взглядам других существ (и вообще способный понимать «взгляд»), строит ткань социального основываясь именно на возможности идентифицировать во взгляде чужие намерения — начиная «примитивным» (или скорее базовым) предсказанием целеполагания и движений другого, заканчивая воображением всевозможных социально-эмоциональных (этот словосинтез самому мне немного смешон, — неужели существует «эмоциональное» без социального или «социальное» без эмоционального?, — но именно так я хочу добиться верного семантического акцента) интерактивных действий группы.

Итак, жизнь в группе определяет политику взгляда, которая будут разнится от группы к группе в зависимости от культуры, гендера, возраста и прочих социальных конструктов (а также исходя из их пересечений), вживленных в то или иное общество. Во внимание же мы возьмем вариации современной «западной» городской культуры (в конце концов, таковая будет ближе всего большей части читателей), которая установила условные порядки в обращении с собственным взглядом. Высокая плотность населения, его «урбанизированность» (- особенности культурного генезиса обществ умеренного и северного климата), специфичность индустриального хозяйствования и режима бодрствования, всё это определяет негласную форму для человеческого взгляда в городских группах. Такое пространство производит «естественные» барьеры и «стоп-знаки» между незнакомцами и

Уже то, что я прибегаю к слову «интимное», есть следствие семиотики городского взгляда, город уже здесь вменяет мне свои категории для описания взгляда, ибо, например, в традиционной деревне «интимное», во-первых, совсем иначе концептуализация, а

Но вернемся к городу. Перечисленные выше факторы определили наш негласный общественный договор, о котором не нужно специально узнавать, но который всюду изобретается нами: в автобусе, в очереди, в зале ожидания, в ресторане и так далее. Каждый участник таких временных групп отдает себе отчет в том, что он должен следовать особым ритуалам, позволяющим сосуществовать многим в физической тесноте, где нарушаются ряд интимных границ. Есть формальное избегание чужого взгляда, которое, конечно же, постоянно нарушается, но нарушается оно часто автоматически и в целях поддержания той самой формальности — люди следят за соблюдением такого негласного порядка, искусно маневрируя, отводя свой взгляд и вовремя заглядывая. Вся эта тонкая игра, временно поддерживаемая между городскими незнакомцами, может быть легко приведена в замешательство. И тут я хотел бы обсудить один из способов, который не предполагает каких-либо действий, но где необходима лишь единственная вещь — темные очки.

Темные очки — мобильное средство по «паноптикумизации» общественного пространства. В самом деле, фукольдианский взгляд на модель современной властной инстанции прекрасно раскрывают те последствия, которые привносят очки. Импровизированный общественный порядок взгляда, устанавливаемый всеми участниками группы будто в демократическом порядке, с появлением очков критически деформируется. Происходит смена всех диспозиций «властного», отношение сил теперь совершенно иное: если ранее позиции каждого были открыты, если взгляды взаимно контролировали друг друга и устанавливали своеобразный баланс показного равнодушия, то теперь, с появлением очков, в группе появляется новая «власть», власть анонимности и непознанности взгляда другого. Именно метафора паноптикума прекрасно описывает происходящее: я не знаю, смотрит ли на меня человек в очках, но сама возможность этого невидимого смотрения, этой постоянной слежки, изменяет поведение каждого, кто пытается взаимно контролировать другого. Именно поэтому агент спецслужбы или телохранитель носит такие очки; это не только кинематографический знак «крутости»: применяя такую технику паноптикумизации пространства, субъект скрывает свои намерения во взгляде, его поведение труднее предсказать и им труднее манипулировать, тем самым поддерживается необходимый властной и «полицейский» порядок данного пространства.

Радикальная инаковость

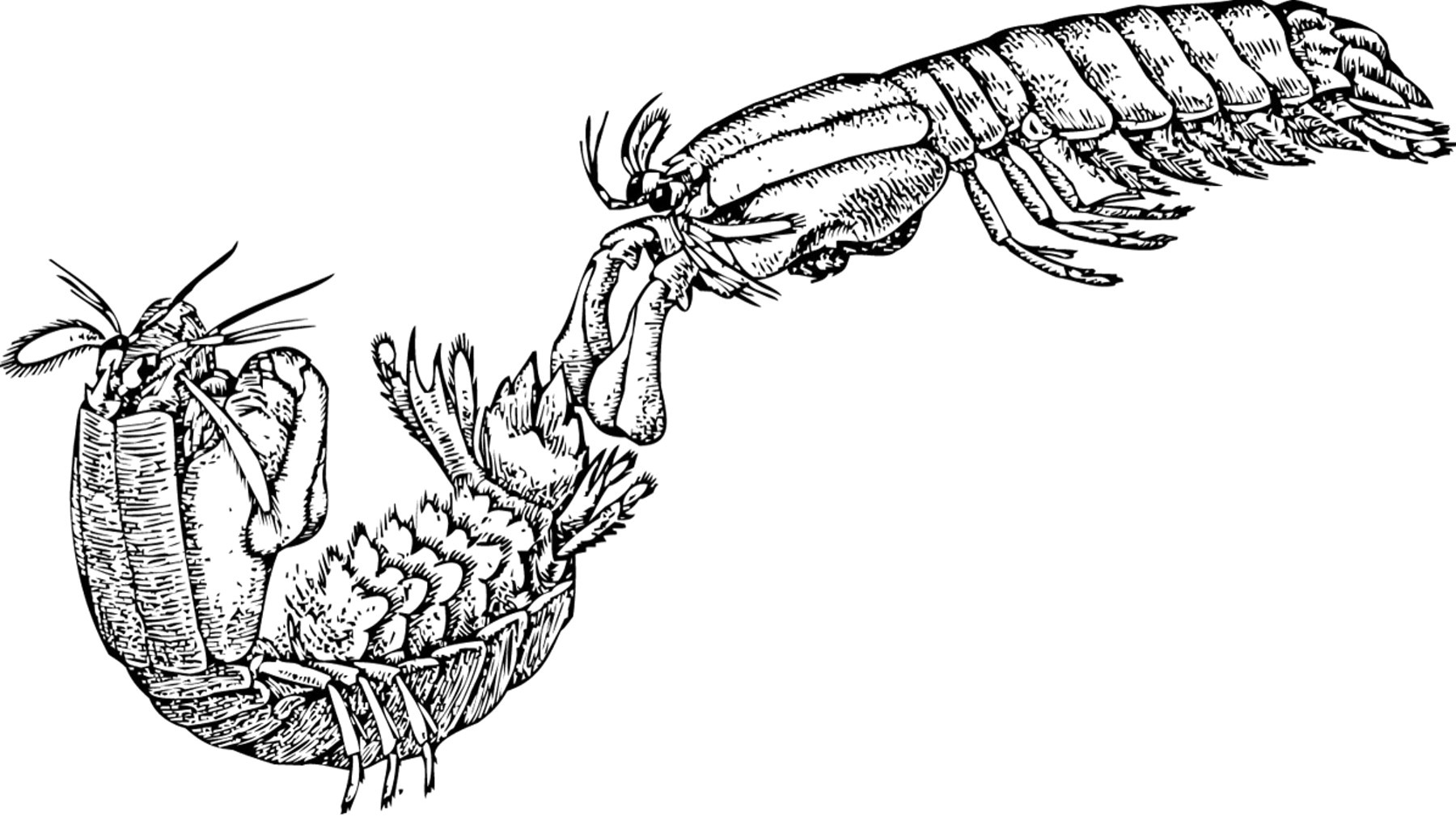

Английское название вида раков-богомолов, особь которого мы наблюдаем на видео, — “mantis shrimp”. Оно, как мне кажется, более точно описывает это животное в контексте настоящей системы классификации и при внешнем виде самого вида: “mantis” — богомол + “shrimp” — креветка. «Богомольность» этого рака заключается в том, что первая пара его ножек представляет собой два ударно-хватательных инструмента, сходным образом повторяющих строение насекомого богомола. Интересное отличие заключается в том, что эти ножки утяжелились и стали двумя молотами, которые выстреливают и оглушают жертву в момент атаки. Так как дальнейший биологический экскурс можно провести и в Википедии, сразу же перейдем к делу.

То, что я попытаюсь сейчас предложить, будет, возможно (и лишь поначалу), некоторым концептуальным и «нравственным» регрессом, обращением к некой нулевой степени антропоцентризма при взгляде на других существ: я предлагаю рассмотреть это животное как механизм, как автомат, так, как это предлагал делать ещё Декарт, а ныне Докинз: это суть хитро устроенный органический доспех, механическая машина или биоробот управляемый генами. Сделаем это мы для того, чтобы очистить нашу собственную оценку другого существа от знаковой работы всего «человеческого». И так, перед нами искусно выверенная и отшлифованная естественным отбором и временем система, организм, являющийся транспортом и бронёй для его собственных генов, которые только и «думают» о том, как бы сохранить свою шкуру. На данном этапе мы начнем сражение с собственным гештальтом восприятия, который бессознательно принуждает нас искать в этом существе конкретную интенциональность. Удивительный факт: человек единственный примат, который в актах коммуникации предпочитает следить за глазами своего конспецифика. Это связано с тем, что наше визуальное восприятие организовано таким образом, чтобы «внимать вниманию окружающих». Наша система зрительной перцепции изначально настроена так, чтобы отслеживать и позволять прогнозировать пространственно-социальные изменения, то есть и чужие намерения. На базе этих перцептивных потребностей образовалась некоторая шкала эмпатических потенций: чем легче идентифицировать некое существо как человеческое (по многим параметрам: начиная с наличия «морды» и заканчивая спецификой поведения, характера движений и контекста существования), тем проще нам проявить к нему, собственно, эмпатию, то есть и наделить его человеческой интенцией (котику грустно, а змея уже будет бесчувственным монстром) и предсказать его поведение. Нынешний выбор животного облегчает нам работу по устранению всякой эмпатии в виду того, что это не млекопитающее, а ракообразное со специфичной внешностью, близкой к насекомым. Мы должны произвести перцептивную расфокусировку и постараться отказаться от метафорического взгляда на иных существ.

Наблюдая этот безликий механизм в действии, постараемся его соответствующим образом описать. В первую очередь посмотрим на то, что ранее мы назвали бы «глазами» и от чего в свете последнего абзаца стоит сразу же избавиться в гештальте: это, по сути, кластер специфичных светочувствительных рецепторов, задача которых состоит в регистрации лучей света. Это существо не «смотрит» и мы лишь можем сказать, что некоторая структура этой органической системы постоянно анализирует специфичный физический процесс в окружающей среде, извлекая из этого довольно скудную информацию. Это не глаза, а то, что мы с большой условностью и в виду аналогичности функционала восприятия света готовы признать за «глаза». Эти рецепторы расположились в удобном для захватывания света месте, выдвинувшись из корпуса на

Теперь, разрушив последние бастионы «человеческого» в этом организме, наградим его новой интенциональностью, но такой, которая всячески противится аналогии с человеческой. Это сложная структура не может быть простой совокупностью рабочих модулей, сверхорганизованной колонией клеток или всего лишь временным прибежищем генов. Эта структура вынуждена сгуститься в виде тех же нервных узлов, по которым постоянно и напряженно протекает бесчисленное количество импульсов, спешащих организовать работу остальных групп клеток. Возникает синергетический эффект, который создает множество уровней самоорганизации информации. Эти уровни не представляют собой нисходящую или восходящую иерархию, это нечто по ту сторону «иерархичности»: относительные скопления пучков рекурсии и обратной связи, которые взаимнообуславливают одновременно и низшие, и высшие функции. Эти сгущения, то есть интенции живого существа, появляются в неожиданных для человеческого восприятия местах. То, что мы привыкли называть «сознанием», располагается в нас словно объект где-то позади глазных яблок и как бы смотрит через них (будто в туннеле) на мир. Как же, в таком случае, воспринимает мир рак? Мы не может это выяснить, но способны предположить, что в силу совершенно иной биологической организации рак не «смотрит», но

В итоге мы представили этого рака будто инопланетной формой жизни, но не в смысле медийного образа «зелёных человечков» (что является, как