В погоне за значением

Об альтернативных способах звукоизвлечения, подготовленном фортепиано, musique concrète и Хельмуте Лахенмане.

Чаще всего композиторы изобретают музыку для уже имеющихся инструментов. Инструменты или целый оркестр, таким образом, являются чем-то вроде транспортного средства, в котором композитор волен разъезжать так, как ему хочется. Однако некоторым этого недостаточно, подобные энтузиасты хотят собрать свой музыкомобиль сами, по собственной мерке: для своей новой, неслыханной музыки они изобретают новые инструменты или открывают во вполне традиционных новые грани.

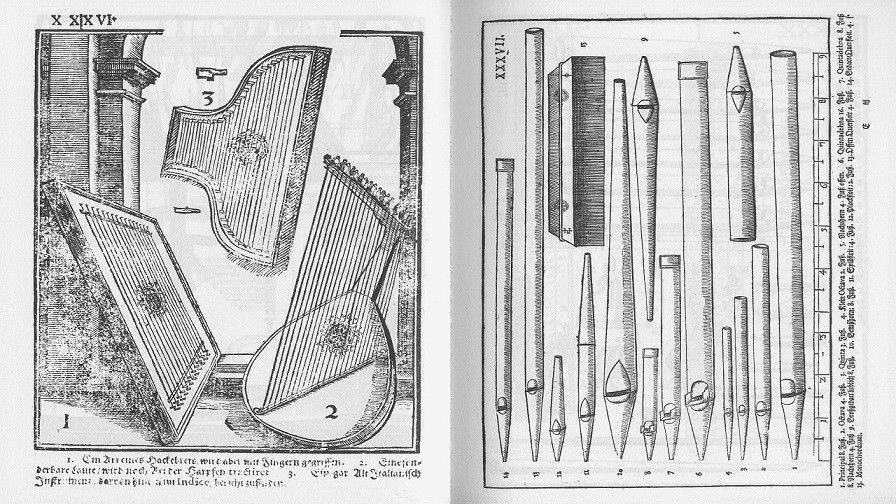

Известные нам музыкальные инструменты или привычный симфонический оркестр сами по себе не упали с неба, не были плодами на деревьях предвечного сада; они результат долгой эволюции и отбора средств. Оркестр, который использует Иоаганн Себастьян Бах в «Рождественской Оратории», оркестр, требуемый для исполнения 40-й симфонии Моцарта, и большой оркестровый состав, необходимый для исполнения симфоний Малера, — это разные музыкальные организмы, с различными составами и возможностями — тембральными, динамическими; по сути, это разные стадии эволюции крупного ансамбля музыкантов как своеобразного музыкального инструмента композитора. Инструменты тоже претерпевали многочисленные трансформации в ходе истории музыки. Михаэль Преториус, композитор, органист и теоретик музыки, во втором томе крупнейшего немецкого музыкального трактата XVII века «Устройство музыки» (Syntagma musicum) описывает великое множество музыкальных инструментов, некоторые из которых относительно похожи на современные, другие же совсем исчезли из обихода и представляют интерес для историков или аутентистов, т.е. музыкантов-реконструкторов. В упомянутый второй том Syntagma Musicum, озаглавленный De organographia, входит крайне любопытный атлас с изображениями музыкальных инструментов. Скажем, виола да гамба очевидно отличается от виолончели, ведь у первой шесть или семь струн, в зависимости от времени изготовления, а у более привычного для нас инструмента — всего четыре; звучание, соответственно, тоже различно, ведь большое число струн увеличивает давление на деку, что в свою очередь ухудшает её звукопроводящие свойства. Аналогичным образом дело обстоит и с другими предками современных струнных, духовых и прочих инструментов. Развитие исполнительских практик, удобство, гибкость, большая полнозвучность инструмента, стабильность звука в связи с высотой, а также намерения, привычки и потребности композиторов привели к тому, что из множества используемых в прошлом инструментов и их семейств в состав современного симфонического оркестра вошла лишь некоторая часть. Однако эти изменения происходили обыкновенно «естественным путем», постепенно и, с рядом оговорок, анонимно, в них еще не столь значительна и очевидна была роль композиторского произвола и инициативы.

Джон Кейдж. Соната VII для препарированного фортепиано.

Генри Коуэлл и Джон Кейдж заново «изобрели» фортепиано, обогатив его и без того большие возможности за счет новых способов звукоизвлечения: препарированное фортепиано, т.е. фортепиано, модифицированное с помощью различных приспособлений, винтиков, болтиков, бумаги, помещенных среди струн, и т.д., способно звучать как целый экзотический оркестр тональных и перкуссионных инструментов. Итальянский поэт-футурист, художник, композитор Луиджи Руссоло в начале XX века создал целую группу новых шумовых инструментов, способных, по его мнению, оживить анемичную и рафинированную атмосферу концертного зала витальностью машинных ритмов и насыщенностью шумов. Эти инструменты получили название intonarumori. Оркестр, состоящий из музыкальных инструментов, воспроизводящих чистые звуки, отстал от современности, по мнению автора манифеста «Искусства шумов», он не успевает за развитием слуха и акустических потребностей современников.

«Всякое проявление нашей жизни сопровождается шумами. Поэтому шум знаком для нашего уха и даже имеет силу творить жизнь сам по себе. Звук, чуждый нашей жизни, всегда музыкален, вещь в себе, случайный и необязательный элемент, стал для наших ушей тем, чем становится очень знакомое лицо для наших глаз. В то же время шум доходит до нас спонтанно и нерегулярно в случайные моменты нашей жизни, никогда до конца не открывает себя и держит многие секреты про запас. Поэтому мы уверены, что отбирая, координируя и контролируя шумы мы обогатим человечество новым и неожиданным чувственным развлечением» («Искусство шумов», Л. Руссоло).

Серенада для intonarumori и оркестра, написанная Антонио Руссоло, братом Луиджи Руссоло. Одна из немногих, если не единственная, сохранившихся записей звучания инструментов intonarumori и редчайший пример их действительного использования. Впрочем, на Youtube есть ролики с современной реконструкцией музыкальных новаций итальянского футуриста.

Безгранично богатая реальность шумов, не подлежащая господству темперированного строя и старого учения о гармонии, должна стать источником новой музыки, будоражащей, обещающей новые, острые акустические удовольствия человеку индустриальной эры. Новые шумовые инструменты с говорящими названиями «скрипун», «крикун», «булькальщик», «войщик» и др. должны были обеспечить техническую базу для футуристической музыки. Впрочем, несмотря на то, что изобретения Руссоло получили благосклонные отзывы от авторитетных композиторов, включая Стравинского, молодого Прокофьева, Вареза, их не спешили использовать в партитурах, предпочитая привычный и гораздо менее футуристичный оркестр. Тем не менее, «Искусство шумов» и эксперименты c intonarumori все равно нельзя упрекнуть в бесплодности: musique concrète Пьера Шеффера и Пьера Анри, более поздние формы электроакустической и акусматической музыки, даже эмбиент, нойз, дрон-музыка, связаны своими корнями с идеями и опытами Луиджи Руссоло.

Intonarumori и шумовая музыка Луиджи Руссоло воспевали мир посюсторонний, царство машин, победу индустриальных шумов, творческого и технического гения человечества над безмолвной природой, над косностью, над скукой. Франко-румынский композитор Горацио Радулеску, использовавший в своей музыке «звуковые иконы» — фортепиано, размещенное вертикально, звуки струн которого извлекаются с помощью нитей, волокон, проволоки и т.д., — напротив, пытался с помощью своих музыкальных медитаций соприкоснуться с миром иным, миром божественным. Своеобразное, глубокое, бесконечно резонирующее звучание звуковых икон способно вызвать подобие религиозного экстаза и у крайне светского, скептично настроенного человека.

Горацио Радулеску. Astray для двух дуэтов (для пары исполнителей на саксофонах и пары исполнителей на звуковых иконах).

XX век подарил музыкантам и композиторам множество электрических инструментов для воплощения их замыслов: терменвокс Льва Термена, волны Мартено, или электрофон Мориса Мартено, электроорганы вроде телармониума Таддеуса Кэхилла и

Музыка, понятая как опыт мышления, пусть и в чувствах и звуках, становится не только картезианским условием существования, но опытом сопротивления: сопротивления традиционным формам подачи материала, оркестровки, звукоизвлечения, слушания, а затем сопротивления внешнему давлению, сопротивления забвению собственной жизни.

А что же с традиционным оркестром? Неужели он, с точки зрения музыкально-технического новатора, беспорядочно отстал от времени и заслуживает места лишь в историческом музее? Безусловно, нет. Традиционный оркестр состоит из множества сложных инструментов, каждый из которых сам по себе произведение технического и музыкального искусства. Любое же произведение искусства, покуда оно соответствует этому званию, скрывает в себе множество тайн и способно породить целый калейдоскоп интерпретаций и способов использования. В нем скрывается возможность свободы: находчивый и смелый композитор может сделать оркестр своим, приспособить его для собственной речи. Этим путем пошел крайне влиятельный немецкий композитор Хельмут Лахенман, известный как создатель инструментальной конкретной музыки, где конкретный тембр, окраска, способ звукоизвлечения играют столь же важную роль, как и другие параметры звука — высота, длительность etc.

Что значит эпитет «конкретная» в приложении к музыке? Обыкновенно в музыке звуки являются лишь средством создания абстрактных, отвлечённых структур: мелодий, тем, форм. Сами по себе звук и тембр в классической музыке значат не столь уж много, они имеют второстепенное значение, хотя и не безразличны. Обыкновенно их замечают, когда они неуместны или, напротив, когда оркестровка или исполнение невероятно удачны и оригинальны. Баховское «Искусство фуги» может быть исполнено на органе или в транскрипции для любого иного состава инструментов, при этом оставаясь тождественным себе. Почему? Потому что в этом сочинение важна музыкальная тема, виртуозная многоголосная разработка, т.е. абстрактное развитие элементов, доносимое до чувств слушателя с помощью звуков, которые, в пределах разумного, могут быть любыми, покуда способны выстроить необходимую структуру длительностей и высот. С конкретной музыкой так не получится — способ звукоизвлечения и тембр в ней столь же важен, как и иные параметры звука, такие как длина, динамика, высота и т.д. Если «абстрактная» классическая музыка подразумевает для восприятия слушателя движение по триаде «звук-мелодия/гармония/форма — музыкальный смысл», то конкретная музыка (в том числе, конкретная инструментальная музыка) стремится к тому, чтобы нивелировать посредника и обеспечить переход непосредственно от звука к смыслу, а точнее от звука к впечатлению.

Превращение оркестра в созвездие звуковых объектов не просто баловство или следствие безмолвной и яркой эксцентричности Лахенмана. Немецкий композитор связывает чувство и мышление — музыка, обращается к чувствам как к

Guero для фортепиано в исполнении автора.

То, что делает Лахенман, многим кажется издевательством над музыкой, инструментами и музыкантами. Виолончели скрипят, фортепиано грохочет, скрипки издают невообразимые щелкающие звуки. В ход идет вся телесность музыкальных инструментов — смычок, струна, корпус оказываются неистощимым резервуаром шумов, шорохов, щелчков. Такую музыку невозможно слушать по привычке, как можно было бы в очередной раз прослушать фортепианный концерт Чайковского или пятую симфонию Бетховена. В сочинении Guero 1970 года фортепиано становится практическим неузнаваемым: интенсивные глиссандо перкуссионных звуков, редкие тональные всхлипы, хлопки и резонирующие удары, все это зачастую на пределе слышимости. Безусловно, такая музыка гораздо больше напоминает электроакустическую и конкретную музыку, нежели обыкновенное сочинение для фортепиано — традиционное или же модернисткое/авангардное. Виолончельное Pression способно, в свою очередь, вызвать раздражение у любителей виолончели: глухой скрежет, треск, спонтанные акценты и всплески, трансформирующиеся в нарастающее, тревожащее, волнующее присутствие концентрированного сырого, рваного звука, которое разворачивается затем в пространство, населенное причудливыми акустическими существами, живущими своей необыкновенной темпоральной жизнью.

Pression для виолончели соло Хельмута Лахемана

Более поздние его сочинения, скажем, Concertini для оркестра, напротив, могут заворожить и консервативного слушателя: они обладают тончайшей и необыкновенной гармонией. Шумы и тональные звуки, неожиданные пассажи и аккордовые сполохи сплавлены в загадочное и очаровывающее марево, способное как убаюкать, усыпить, так и обострить ум. Впрочем, словесные образы очевидно бессильны и недостаточны для того, чтобы точно описать эту музыку; мнение, что музыка в первую очередь для того, чтобы слушать, и затем уже чтобы говорить о ней, — банальность, которой трудно избежать.

Если подобная музыка — это мышление, то о чем это мышление? Композитор буквально потрошит оркестр — ради чего? В этом всем есть, безусловно, и политический жест, однако крайне личный. По словам Лахенмана, окружающий мир давит на нас ложными, лицемерными обещаниями множества псевдосвобод: свободы быть красивыми, здоровыми, богатыми, ездить на курорты в свой отпуск и т.д. Обыкновенная, привычная, пусть и гениальная музыка и некоторые форматы ее прослушивания способны усыпить внимание, подарить надежду, что существующий порядок справедлив и способен подарить каждому, кто играет по правилам, обещанные блага. Однако подлинная свобода и реализм начинаются с мышления, которое всегда является преодолением границ, преследованием ускользающих горизонтов, размыванием расчерченных и установленных понятий, подаваемых как природные и незыблемые истины — музыкально-теоретические, биологические, те, что лежат в области здравого смысла и практической смекалки и т.п.

Отрывок из Concertini Хельмута Лахенмана в исполнении Ensemble intercontemporain

Искусство — это удовольствие и понимание, которые не загрязнены, не испорченны коммерческим, фетишистским отношением, отчуждающим человека от других людей и от самого себя, т.е. отношением, превращающим все существующее в ресурс, готовый к потреблению и переработке ради внешних целей, эффективности, благосостояния etc. Музыка, по словам самого композитора, это обещание приключения, решающий опыт преодоления собственных границ, опыт личной ответственности и счастья. И, соответственно, музыка, понятая как опыт мышления, пусть и в чувствах и звуках, становится не только картезианским условием существования, но опытом сопротивления: сопротивления традиционным формам подачи материала, оркестровки, звукоизвлечения, слушания, а затем сопротивления внешнему давлению, сопротивления забвению собственной жизни.

Прочувствованное однажды в музыкальным опыте значение — это уникальное событие, созвездие обстоятельств внутренних и внешних. Такая волнующая встреча возможна лишь единожды; тот, кто хочет соприкоснуться со столь неопределенными, недоказуемыми и напрямую не выразимыми истинами музыки еще раз, глубже, должен быть всегда готов отправиться в путь, покинуть освоенные места, покуда они не превратились в живописное и умиротворяющее кладбище с античными фигурами, поросшими плющом.