Мания господства и out-of-body experience [об опыте чтения Георга Гегеля в колонии строгого режима]

Концепт определяется как неделимость конечного числа разнородных составляющих, пробегаемых некоторой точкой в состоянии абсолютного парения с бесконечной скоростью.

Делез. Гваттари. Что такое философия.

I

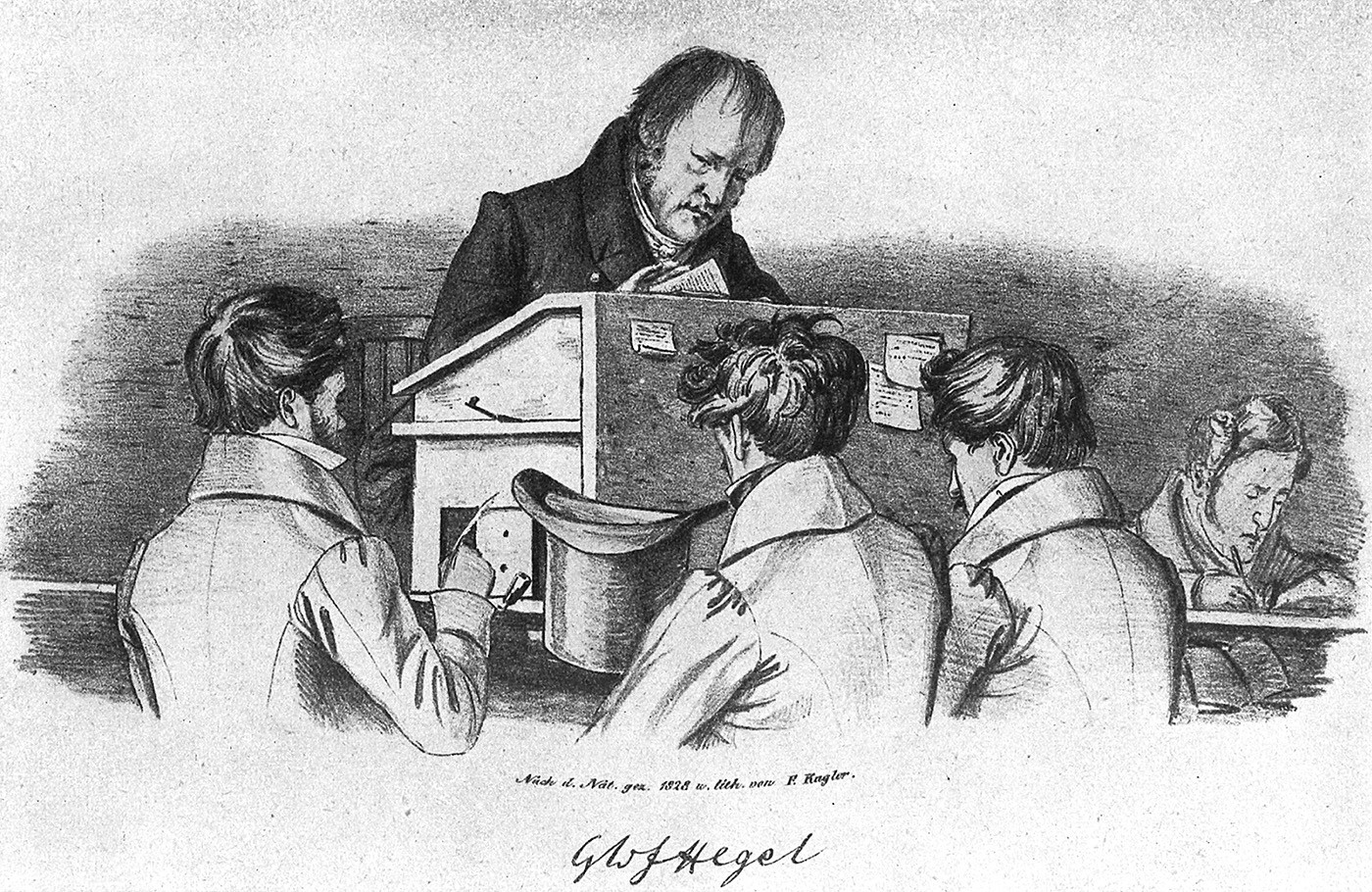

Тот факт, что из числа друзей Zagovor Iskusstva не я один в данный момент нахожусь в местах не столь отдаленных, по всей видимости, не должен вызывать никакого удивления, и, соответственно, он у меня удивления не вызывает; но вызывает, тем не менее определенный интерес, удовлетворяя который, мой друг Il Y.A. периодически рассказывает мне о доходящих до редакции Zagovor Iskusstva письмах из этих самых мест, так или иначе затрагивающих актуальные и не очень вопросы теоретического производства. Помню, как-то раз Il Y.A. бегло пересказывал мне размышления одного из своих старых подписчиков [также находящегося ныне в соответствующей феноменологической ситуации], посвященные этике предпочтения выбора/поступка, и между делом отметил, что вопрос о том, почему мы должны одно решение предпочесть другому, это вопрос действительно серьезный и для мышления трудноуяснимый. На что я несколько категорично заявил, что это вообще не тот вопрос, которым должно всерьез заниматься наше мышление, ибо он возникает лишь тогда, когда сборка наших машин желания поломана, и лишь в качестве симптома ее явной дисфункции; а когда с ней все в порядке, ты твердо знаешь, чему отдаешь предпочтение в той или иной ситуации и зачастую даже вне зависимости от цены предпочтения. Никакими исключительно интеллектуальными усилиями здесь ничего не решить, сказал я, ибо присущая мысли сила заключается не в мысли, а во вступлении ею в сборки со своим внешним, добавил я, почти процитировав свой старый текст про то, что нам нужна другая история философии. Очевидно, что из такой оптики отношения к традиционным вопросам философии многе классики европейской мысли могут показаться труднопостижимыми и маловразумительными; в особенности те, кто без малейшей тени сомнения топил за всемогущество мысли, существующей в себе и для себя и без остатка поглощающей свое иное в беспощадном свете интеллигибельности. Например, тот же Гегель. В особенности тот же Гегель — Гегель, с которым некоторые деятели современности [в диапазоне от Славоя Жижека и Резы Негарестани до представителей аналитической школы философии] в том или ином формате продолжают носиться, причем столь интенсивно, что даже редакция журнала "Логос" решила посвятить этому отдельный номер.

Тем не менее, несмотря на все сложности и с учетом того, что отправленная мне в колонию распечатка англоязычной "Мертвой невесты" Негарестани была уничтожена сотрудниками заведения в связи с подозрениями в порнографии [вызванными в их умах заглавной иллюстрацией, на которой тело живого мужчины привязано к мертвому телу женщины], и читать мне все равно ввиду этого обстоятельства было особенно нечего, я все-таки внимательно и вдумчиво прочитал третий том "Энциклопедии философских наук" этого самого классика немецкой мысли, и теперь готов скромно поделиться своим опытом чтения и понимания Гегеля, а заодно кинуть несколько критических замечаний в теоретические огороды некоторых авторов того самого тематического выпуска "Логоса". Но, пожалуй, обо всем по порядку.

Итак, субъективный дух, объективный дух, абсолютный дух — что это вообще за хуйня, и как к ней подобраться?

II

Давайте подберемся через Мишеля Фуко [почему бы и нет, тем более, что он писал диплом по "Феноменологии духа", будучи студентом] и сквозь него посмотрим на ту историческую ситуацию, в которой Георг Гегель жил, работал и страдал своей странной мономанией, плодам которой было суждено сыграть в истории европейской культуры весьма значительную роль. Как я уже отмечал в тексте "Исправлять и наказывать", рассуждая в контексте возникновения ключевых философских концепций XIX века, фигура рационального свободного человеческого субъекта сдановится доминирующей в концептуальном пространстве философской мысли, парадоксальным образом как раз в тот момент, когда аффективное пространство человеческой свободы повсеместно начинает стремительно сокращаться, и жизнь среднего человека превращается в непрерывное движение из одного изолированного пространства в другое: из семьи — в школу, из школы — в казарму, из казармы — в заводские цеха, из цехов — прямиком в тюрьму или госпиталь. Обо всех этих пространствах и их истории как раз прекрасно писал Мишель Фуко. В границах каждого из них человеческое тело будет становиться объектом непрестанного наблюдения и дисциплинирующего воздействия, призванного сделать его максимально послушным и максимально полезным: объектом микрофизики влести — власти воспитателя, учителя, надзирателя, врача. Очевидно, что на этом фоне любые спекуляции на тему свободного рационального человеческого субъекта, самостоятельно выбравшего свою судьбу и общественный договор вместе со школой, казармой, тюрьмой и прочими достижениями прогресса — начинает выглядеть, мягко говоря, малоубедительно, ибо статус субьекта в условиях соответствующей сборки на уровне права обретают только те, чья телесность уже несколько раз пропущена сквозь мясорубку объективации; а те, чье тело не научилось быть послушным и полезным, напротив, лишаются юридического статуса субъекта и становятся мишенями объективирующих практик в стенах исправительных учреждений. Такая вот суровая диалектика, доставшаяся нам в наследство от европейского Нового времени, что в весьма значительной степени определяет мою текущую феноменологическую ситуацию.

И читая из этой самой феноменологической ситуации третий том "Энциклопедии философских наук", у меня возникает достаточно стойкое впечатление, что Гегель, также как и я, весьма остро ощущал артикулированное выше противоречие, но, являясь однозначным бенефициаром процесса становления национальной бюрократии своего времени, чье здание строилось на прочном фундаменте институций дисциплины и надзора, попытался концептуально ликвидировать логическую несостоятельность дискурса их политической легитимности, разработав абстрактную машину сборки бинарных оппозиций в непротиворечивое третье, известное под именем гегелевской диалектики. Сложно сказать, насколько это решение было успешным, но общий вектор мысли автора становится в этом отношении совершенно понятен (включая все эти, казалосб бы, неожиданные аут-оф-бади-экспириенсы абсолютного духа) и очевидно имманентен противоречиям, условно говоря, конституции Нового времени. Признавая и не-признавая субъект-объектную проблематику, Гегель не устает заявлять, что свободный субъект — это такой субъект, который сам себя перманентно объективирует и сам себя подчиняет/отрицает и в процессе самообъективации/самоподчинения/самоотвицания, собственно говоря, и утверждает себя в качестве субъекта, являя собой ту или иную ступень развития в-себе-и-для-себя сущего Духа. Свободный субъект Гегеля — это субъект, в первую очередь, дисциплинированный и поднадзорный, даже более того, это такой субъект, у которого самодисциплина и самонадзор имеют многоступенчатую структуру бесконечной рефлексии в себя.

В тексте "Энциклопедии философских наук" это артикулировано вполне себе в цвет: "Дух, вопреки своей простоте, есть нечто саморазличенное, ибо Я противополагается самому себе, делает себя своим собственным предметом и от этого, правда только абстрактного, а еще не конкретного различия возвращается к единству с самим собой". Или еще: "Подобно тому, как сознание имеет своим предметом предшествующие себе ступени природы и духа, так и Дух имеет или скорее делает сознание своим предметом; другими словами, в то время как это последнее только в себе есть тождество Я со своим другим, Дух полагает это тождество для себя, чтобы он теперь знал его, это конкретное единство".

Я не знаю, как там понимают подобные куски из "Энциклопеди…" те самые ребята, что на изучении Гегеля успешно сделали себе академическую карьеру, ибо я сижу в тюрьме и не имею возможности вступить с ними в содержательный диалог, поскольку они в тюрьме мне, почему-то, не встречаются. Но разве не прочитывается в этих бесконечных опредмечивающих и затем присваивающих себе опредмеченное движениях духа метафора одержимости европейского Нового времени досконально описанными Мишелем Фуко техниками визуального наблюдения, позволяющими не только извлекать достоверное знание из наблюдаемой действительности, но и реализовывать таким образом накопленное знание о человеке и не-человеческой действительности в форме власти как постоянного визуального контроля, осуществляемого вездесущим объективирующим взглядом; взглядом не только ученого, но и воспитателя, надзирателя, врача, учителя и полицейского агента — взглядом, позиция которого в идеале всегда должна быть недоступной для внешнего наблюдения, и потому взглядом неуловимым, почти бестелесным как гегелевский Абсолютный Дух; в идеале, который с начала 19 века и вплоть до дня сегодняшнего вполне успешно воплощается в жизнь на уровне материальных технологий социального производвтсва. Как мы помним, по замыслу проекта идеальной тюрьмы, созданному Иеремией Бентамом, так называемого паноптикона, в эпоху расцвета дисциплинарных институций, центральная башня надзирателя должна быть расположена и устроена таким образом, чтобы никто из заключенных, находящихся внутри своих полностью просматриваемых из башни камерах, никогда не мог бы увидеть в ней человека, в чьей власти осуществлять надзор. Вы не должны знать, наблюдают ли за вами в данный конкретный момент или нет; ибо само это знание уже способно ослабить дисциплинирующую власть контроллирующего взгляда. И этому идеалу уверенно следовали архитектурные проекты реально действовавших дисциплинарных учреждений 19-20 века вплоть до эпохи повсеместного внедрения камер видеонаблюдения, абсолютно исключивших возможность для телесного субъекта, осуществляющего удаленное наблюдение, случайно оказаться в поле зрения тех, за кем наблюдение осуществляется, и тем самым фактических лишивших их взгляд уязвимых качеств телесного воплощения, а также в идеале осуществляемом умозрительно, ибо процесс объективирующего мышления, становясь объективируемым в акте рефлекции, все же не становиться тождественным предмету рефлексии, перемещаясь в недоступную для презентации объективации квазибестелесную точку. Именно с этой спекулятивной каруселью ускользания мысли от самой себя и возится Гегель на многочисленных страницах третьего тома "Энциклопедии философских наук", собирая на соответствующей базе примитивную абстрактную машину резонанса. На сотнях прочитанных мной страниц немецкий философ долго и кропотливо пытается спекулятивно поместить производящую знание перспективу объективирующей оптики в объективирующую оптику этой самой производящей знание позиции и в итоге терминологически схватывает ее как саму для себя сущую идею производства всеобъективирующего и всепоглощающего знания — то есть практически в цвет — как идея самой-для-себя сущей власти.

Конечно, читая все это дело в 2023 году в тюрьме за соучастие с анонимными психотропными материалами, весьма сложно разделить тот самый восторг, который у Гегеля, по всей видимости, вызывала мысль о том, что позицию производства объективирующего знания, можно умозрительно объективировать как идею самого-для-себя сущего производства объективирующего знания. Весьма сложно разделить, ибо такой восторг, как осуществление возможности ухватиться за точку формальной фиксации тождественности мысли, разбегающейся во все стороны по ризоматическим маршрутам имманентного, — обычное дело в ситуации, когда первый раз в жизни столкнувшись с психоделиками и испугавшись возможностей собственного мышления, ищешь способ каким-то образом вернуть ситуацию под контроль и в рамки привычной субъект-объектной ситуации. Но обычно уже при втором и третьем знакомстве ты скорее всего обнаруживаешь, что пугаться не столько нечего, сколько некому, а мысленно петлять в абстрактной машине резонанса скучно и не продуктивно. Но во времена жизни и творчества Георга Гегеля, конечно, не существовало еще ни большей части существующих ныне психотропных препаратов, ни рыночной инфраструктуры их оборота по направлению в организм потребителя, и потому повседневные эпизоды ментальной жизни среднестатистического драг-юзера начала XXI века представляли собой еще настоящую терра инкогнита для философской мысли и гуманитарных исследований, ввиу чего к описанной первертной мономании Георга Гегеля мы можем отнестись сравнительно терпимо, что, конечно, вовсе не обязывает нас относиться терпимо к общему вектору философского проекта Гегеля, между делом причастного к оправданию имевшегося на тот момент политического ststus quo и концептуальной работы по натурализации всех черных ящиков своей эпохи, и в том числе такого черного ящика как национальное государство Нового времени. В этом отношении Гегеля, безусловно, можно назвать идеологом государственного тоталитаризма, несмотря на то, что в годы его жизни и творчества никакого государственного тоталитаризма еще не существовало как исторического явления.

III

Другими словами, там, где, например, Ольга Иващук из РАНХиГС видит в мысли Гегеля этику без господства, я вижу только мысль о господстве без всякой этики. Я думаю, что рассуждения Иващук о предлагаемом философией Гегеля отказе от господства одного человеческого субъекта над другим посредством акта признания субъективности другого как тождественной и равнозначной субъективности того, кто осуществяет соответствующий акт признания, вовсе не должны вводить нас в этом отношении в некое подобие примитивного диссонанса, ибо это философское провозглашение формального эгалитаризма поразительно напоминает точно такое же провозглашение, состоявшееся к этому времени на уровне доминирующего юридического дискурса европейского Нового времени.

Однако, как мы хорошо помним, обратной темной стороной эгалитарного общего права являлось интенсивное распространение разнообразных пространств и техник изоляции, надзора и дисциплины, базирующейся на структуре очевидно неравноправных и не взаимных отношений между учеником и учителем, заключенным и надзирателем, пациентом и врачем и так делее; и потому заставивших, выражаясь словами Фуко, действенные механизмы власти функционировать в противоположность обретенной ею формальной структуре. Помимо этого, конечно, важно понимать, что у Гегеля в целом очень специфические и сложносочененные понятия о субъективности как таковой, в рамках которых отдельный человеческий субъект не является свободным субъектом, ибо единственным свободным субъектом Гегель признает лишь бестелесный для-себя сущий абсолютный дух и его объективные воплощения, в форме которых, согласно немецкому философу, только и может себя проявлять свобода воли как таковая. К таким, например, объективным формам духа принадлежат, по Гегелю, в частности, право, нравственность, семья и государство. И в контексте подобной философской оптики слова Мишеля Фуко о том, что душа есть тюрьма для тела, оказываются вполне ясными и прозрачными по своему смыслу, — смыслу, который вполне тождественен [диалектически] тезису Гегеля, о том что свободной субъективностью обладает только некий призрачный бестелесный абсолютный дух. И хуй с ним, даже если мы прислушаемся к мнению упарывающегося по Гегелю представителей современной аналитической философии, который скажет, что абсолютный дух нужно понимать вовсе не как некую сущность, пригрезившуюся немецкому философу, а как коллективную деятельность производящих знание разумных существ. Но, во-первых, знание никогда не производится в отрыве от вопросов власти, а, во-вторых, разве власть, осуществляемая посредством, производимого преимущественно посредством объективированных техник наблюдения, не производит впечатление некоей призракообразной сущности, присутствующей везде и нигде одновременно в виде множественных фигур учителей, воспитателей, полицейских агентов, врачей и камер видеонаблюдения?

Поэтому я предлагаю не столько интерпретировать Гегеля, сколько понимать его буквально настолько, насколько буквально только можно понимать истории про весь этот аут-оф-бади экспириенс абсолютного духа.

Философия Гегеля это мономания паноптизма, и абсолютная воля к знанию/власти. И для всех тех, кто не может позволить себе не иметь тела, она предписывает лишь один императив. Императив подчинения. Государству, праву, семье и нравственным предписаниям. Гегель вообще, надо заметить, уделяет слишком много внимания вопросам, так сказать, логической необходимости подчинения как формы человеческого поведения — подозрительно много для философа, в котором кто-то пытается увидеть сторонника отношений без господства. Например, в третьем томе "Энциклопедии философских наук" он отмечает, что привычка к повиновению есть необходимый момент в развитии субъективного духа на пути к всеобщему самосознанию духа объективного, а рабство есть необходимый этап на пути к свободе. Под свободой он здесь, конечно, понимает свободу объективного духа, то есть национального государства европейского модерна со школами, тюрьмами и казармами.

Как и на каком фундаменте должно возникнуть все это великолепие, автор объясняет следующим образом:

"Раб на службе своего господина постепенно полностью теряет свою индивидуальную волю, свою самостоятельность и снимает внутреннюю непосредственность своего вожделения и в этом самоотчуждении и страхе перед господином полагает начало мудрости, переход к всеобщему самосознанию".

"Упомянутое подчинение себялюбия раба воле господина составляет начало истинной свободы человека. Не испытав на самом себе этого принуждения, ломающего своеволие личности, никто не сможет стать свободным, разумным и способным повелевать. Чтобы стать свободным, чтобы приобрести способность к самоуправлению все народы должны были предварительно пройти через стойкую дисциплину и повиновение воле господина".

Такова, сосбвенно говоря, по Гегелю, свобода объективного духа. Ситуация, когда ваша машина желания сломана, а господин настолько охуел, что стал бестелесным, невидимым и повсеместно распределенным, но от этого лишь более могущественным. Настолько, что его контроллирующий дисциплинирующий взгляд, скрывающийся за взглядом каждого учителя, воспитателя, врача, сотрудника полиции и каждого объектива камер видеонаблюдения, не оставит вас в покое до самой могилы, возможно, даже станет вашим объективирующим взглядом на самого себя, вашим ебучим когито.

Один этапник прибывший в наше учреждение после десяти лет отбывания наказания на курортах Алтайского края, сказал, что тамошний контингент врядли покинет свои бараки даже если однажды утром, повинуясь беззаконию необходимой контингентности всего по Квентину Мейясу, стены всех исправительных заведений на этой планете внезапно растворятся в воздухе. И я думаю, что Гегел счел бы это повествование живым свидетельством мощи объктивного духа, причем высказал бы эту мысль с таким апломбом, как будто дело только в непостижимой мощи бестелесного духа, как будто заборы, колючая проволока, замки на калитках локальных участков, пункт видеоконтроля и штат сотрудников в форме тут ни при чем, как буто у каждой отдельно взятой тюрьмы нет своего тела, как будто не существует никаких материальных техник производства господства, в том числе господства в форме того, что принято называть государственной властью.

Вобщем, формулируя кратко и по Латуру, предлагаемая Гегелем оптика политиеской философии максимально стремится к тому, чтобы представить сложную, многомерную и всегда проблематичную сборку политического тела, осуществляемую благодаря специфическим материальным взаимодействиям огромного множества человеческих и нечеловеческих акторов, в качестве некоей самодостаточной бестелесной онтологической целостности. И в этом отношении мысль Гегеля, конечно, явно комплементарна общему стилю управленческих техник своей эпохи. Техник, связанных с дроблением социального тела на пространства изоляции с непрерывным наблюдением, осуществляемым в условиях закрытых пространств, эпистемологически и дисциплинарно разлагающим человеческие массы на объективированные элементарные составляющие с непрерывно капитализируемым знанием об этих элементарных составляющих, имеющих, безусловно, весьма прикладной характер. Дело в том, что, действительно, когда надзор становится повсеместным, между пунктами отправлений власти и производства знания складывается петля обратной связи, продуцирующая антропологическое мерцание некоего трансцендентного по отношению к бытию отдельного человека в-себе и для-себя сущего могущественного божества, чей образ, обладающий существенной гипнотической силой, в свою очередь также вступает в резонанс с эффективностями дисциплинарных техник управления. Мысль Гегеля, очевидно, была очарована силой этого гипнотического образа, о механике воздействия которого она, тем не менее, местами отдает весьма внятный отчет:

"Дело в том, что агрегат частных лиц часто называют народом, но в качестве такого агрегата он есть, однако, чернь, а не народ, и в этом отношении единственной целью государства является то, чтобы народ не получал существования, не достигал власти и не совершал действий в качестве такового агрегата".

Примечательно, что вся эта агрессивная диктатура означающего у Гегеля приобретает столь гипертрофированные формы, что делает невозможными никакие внятные теоретические объяснения генеалогии государственной власти. Вместо этого у Гегеля можно встретить лишь какие-то фантастические истории о партеногенезе объективного духа. Как сказала бы Рози Брайдотти: влажные грёзы маскулинности о том, чтобы быть самому себе отцом:

"Вопрос о том, кому, какому и как организованному авторитету присуща сила создавать конституцию, совпадает с вопросом о том, кто должен создавать дух народа; если представление о государственном строе отделить от представления о духе так, как будто этот последний существует или существовал, не обладая соответствующим ему государственным устройством, то такое мнение — только поверхностность мысли о связи духа и его сознания о себе с его действительностью. Что в этом смысле называется созданием конституции, то вследствие этой неразрывности ее с духом, никогда не существовало в истории, как никогда не существовало в этом смысле создания свода законов. Конституция развилась из духа только как нечто тождественное с его собственным развитием и одновременно прошла необходимые для понятия ступени образования и изменения. Только внутренне присущие государственному устройству дух и история — а история при этом есть только его история — есть то, посредством чего конституции были созданы и продолжают создаваться". — Этот, безусловно, очень любопытный кусок из третьего тома "Энциклопедии философских наук" показался мне, с одной стороны, весьма подходящей иллюстрацией к тезису Донны Харауэй об уловке бога — точки зрения претендующей на объективность как взгляд из некоей бесктелесной позиции свыше и вне пространства частных обусловленных позиций, позволяющей субъекту якобы сохранять отстраненность от рассматриваемого объекта как удобного способа ухода от ответственности, действующей, безусловно, не только в области производства научного знания, но и в области политического, — с одной стороны. С другой стороны данный кусок Гегеля явно пересекается с мыслью Йоэля Регева о политическом как некоей области, в рамках поля которой мы имеем дело с перенарезкой темпоральных рядов и изменением прошлого. Государство существовало всегда, и не существует никого, кто мог бы понести ответственность за содеянные им или от его имени преступления. — С небольшой натяжкой можно сказать, что Гегель заявляет именно это.

Поэтому извините меня, Ольга Иващук из РАНХиГС, но мне кажется, что вы сильно ошибаетесь, полагая, что в скобках цитирую: "у Гегеля отношения единичного и всеобщего перестраиваются так, что всеобщее не побеждает единичное, не превращает его в свою часть, не подводит, не госводствует", потомучто "всеобщее — вообще не самость, а взаимный способ полагания самостей". Ибо то, что вы определяете как способ взаимного полагания множественных самостей, есть господство нормативности, которое всегда распространялось/распространяется благодаря осуществлению отнюдь не взаимных и не безобидных практик дисциплинарного характера в семье, школе, колледже, тюрьме, казарме, больнице и прочих весьма изоморфных, близкородственных пространствах замкнутого типа, интенсивным и экстенсивным распространением которых была богата эпоха жизни и творчества немецкого философа. Всеобщее по Гегелю, собственно говоря, и есть та нормативность, господствующая функция которой, с какой стороны ни смотри, выражается именно в подведении единичного под всеобщее.

А следовательно, предлагаемая Гегелем этическая параигма в корне ничем не отличается от этической парадигмы философии Шеллинга; и в первом, и во втором случае под добром понимается именно господство всеобщего над единичным, постольку поскольку всеобщее обладает большей силой, и единичное перед его лицом общечено на поражение, — с той лишь разницей, что Шеллинг использует для артикуляции этой старой как мир мысли образность, связанную с эпохой власти суверена, в рамках которой всеобщее вырисовывается как некая авторитарная божественная сущьность, а Гегель — образность, связанную с эпохой дисциплинарного общества, в рамках сборки которого власть реализуется посредством объективирующего знания и установленных норм. То есть Бог у Гегеля, конечно, умер, как верно обращает на то внимание Ольга Ивасюк, для того, чтобы воскреснуть как дух в общине, но вся эта история является, тем не менее, фантастически созвучной одной из глав "Циклонопедии" Резы Негарестани, где мертвый бог оказывается не усталым, забытым или обреченным, а богом, вооруженным абсолютным оружием: "В ближневосточной традиции боги позволяют намеренно своим врагам — людям или самим себе убивать себя направо и налево без всякой оглядки на собственное будущее и неизбежное вымирание только потому что они находят больше значения и выгоды в собственном трупе как конкретном объекте коммуникации и тактильности среди людей, чем в абстрактности своей божественности".

И зло в предлагаемой Гегелем этической оптики таким образом, также как и философия Шеллинга, остается совершенно неотличимым от добра, сколько бы Ольга Ивасюк не пыталась утверждать обратное. Конечно, удобно заявлять, что этическая философия Канта потерпела провал, поскольку Адольф Эйхман в ходе судебных допросов настаивал на том, что во всех своих действиях он всегда следовал заветам этики Канта, однако столь ли велика разница между Кантом и Гегелем в этическом отношении? В конце концов, концентрационные лагеря исторически возникли отнюдь не в декорациях суверенного господства, а в политической действительности национальных государств европейского Модерна с конституциями и общим правом, тех же самых государств, что воплощали, согласно философии Гегеля, движение духа на пути к всеобщему самосознанию. И если по итогу всех этих историй и возможно обнаружить какую-либо в той или иной степени внушающую доверие формулировку этического решения, то таким решением может быть только осознанный отказ от любых попыток формулировать какие-либо универсальные этические решения, отказ от претензии на обладание пониманием идеи какого-либо универсального блага, абстрактного добра; отказ вместе с принятием явной небезобидности нашего телесного существования, соприкасающегося с другими не менее небезобидными телесными воплощениями, а также небезобидности и небеспристрастности производимого нами знания. В общем, привет, старушка Харауэй, я когда-нибудь расскажу тебе, как выглядел мир из перспективы моей черепной коробки сквозь трещины в линзах моих старых разбитых очков и мутные окна барака; мир, ограниченный площадью с пятью локальными участками, зданиями штаба, столовой и банно-прачечного комплекса /дежурной части и шестиметровым шпилем, с которого тот же мир, что и я, обозревал (паноптически контроллировал) сквозь сферический пластиковый глаз бога по всей видимости тот самый абсолютный дух, о котором писал два века назад в своих философских трудах Гегель. Или не расскажу, ибо наши телесные воплощения хрупки и конечны, а кроме них у нас почти ничего нет. И поэтому, собственно говоря, этической мысли Гегеля для нас, обреченных на поражение перед лицом всеобщей гегемонии бестелесных призраков, решительно нечего сообщить, кроме как разве заявить о логической необходимости этого самого поражения. Разве станем мы соглашаться с пораженим без проведения эмпирического испытания сил?

4.

И, возможно, вы скажете, что ценность учения Гегеля для современности определяется вовсе не теми срезами мысли, по которым я критически прошелся выше, то есть не этикой, но логикой, а конкретнее, например, проектами реконструкции логики понятий человеческого мышления и металогики реконструкции этой самой логики, особое внимание которым, например, уделяет Терри Пинкард и другие современные представители аналитической школы, способные воспринимать идею универсальной логики человеческого мышления за скобками контингентности, историчности и ситуативности всего на свете абсолютно не проблематично. Но я вам, конечно, не Терри Пинкард и не Роберт Пиппин, и поэтому без всяких колебаний скажу что вся эта история с логической реконструкцией логики понятий мышления есть в первую очередь история явно перформативная и явно нормоустанавливающая; ибо даже хуй с ним — не будем вспоминать Хайдеггера с его весьма точным наблюением того, что определяемое логикой суждений не является привычной формой речи и мышления, соответствующей нашей экзистенциальной ситуации; хуй с ним, пусть здесь речь идет не о мышлении, с которым мы имеем дело ежедневно в бытовых историях, а о том мышлении, которое практикуется в рамках осознанной институциональной деятельности разумных существ, производящих знание.

То есть науке даже в этом случае будет очевидно, что перформативный проект логики Гегеля есть не что иное как реконструкция лишь одного из историчностных ситуативных модусов мышления с охуевшей законотворческой претензией на то, что речь здесь идет об универсальной логике понятий человеческой мысли. Но суть в том, что это даже не столько некий единый модус, соответствующий актуальному моменту первой половины XIX века, сколько модус мышления, тесно связанный со стремлением Гегеля обосновать приоритет философского знания над знанием локальных научных дисциплин, то есть иерархически структурировать производственное поле науки вокруг теоретического ядра логики и в том числе логики развития понятий мышления как минимум концептуально, что, однако, не мешает нам высказаться о философском проекте Гегеля как проекте в потенции политическом, о претензии на гегемонию концептуально-теоретического производства знания над всеми другими формами производства знания, обещающим избавления от неизбежных и повсеместных противоречий познающего мышления в ясном свете разума, овладевшего диалектическим методом. И это вобщем обычная для истории философии история: Платон с государством философов и Хайдеггер, что сказал "хайльгитлер" тоже там плавали. Но дело даже не в этом, а в том, что наука последующих двух веков прекрасно обошлась без этой самой гегемонии, продолжая повсеместно умножать противоречащие друг другу, несводимые к единому знаменателю картины мира в разнородных сферах производства знания, не видя в отсутсвии явного общего знаменателя особой проблемы до тех пор, пока это вполне вяжется с инструментальной прагматикой локальных задач. Сама же попытка вывести металогику мышления через понятия, имманентные логике мышления сильно напоминает возведение некоего концептуального забора, призванного зафиксировать мышление в границах определенного модуса, не давая ему ни провальться в тьму внешнего, ни обнаружить внешнее внутри себя.

Однако исторические приключения, артикулированные Гегелем в рамках этой части его философско-политического проекта логической методики примирения противоречий в форме соучастия с марксистской теорией и соответствующей практикой левого революционного движения, явно не солидарными с буржуазными политическими идеалами немецкого философа, явно свидетельствуют о невозможности рационального мышления заранее и исчерпывающим образом постигать практический потенциал даже сконструированных самим этим мышлением концептуальных решений, не говоря уже о чем-то большим. И это не только внушает сильные сомнения в отношении главного тезиса философии Гегеля, но и внезапно подводит нас к мысли о том, что в самих наших понятиях нет ничего заранее понятного, а радикально чужое для мысли коварно действует внутри мысли как ксенохимический инсайдер, и абсолютный дух гегеля тонет в унилатеральном различии постделезианской философии, и избыток тьмы — это вспышка света, и больше тут, друзья, добавить нечего. До новых встреч.

Валерий Мантров