Бунтари розового Бога: Кодзи Вакамацу и Масао Адачи

Порой одни и те же революции рождают разные типы революционеров. Кто-то выбирает прямой путь системного слома, и под антиимпериалистические лозунги лезет на баррикады во славу всего «разумного, доброго, вечного». Другие вершат свой протест в творческой стезе, нагло порывая с прижившимися традициями, обрушиваясь с критикой на всякую приевшуюся догму. Но многие ли пассионарии успели прославиться в обоих сферах? Что если бы Че Гевара решил экранизировать свой боливийский дневник, а потом засел в монтажной, вдохновляясь эйзенштейновской теорией? Что если бы Жан-Люк Годар, вооружившись винтовкой и кубинской сигарой, сразу после завершения съемок «На последнем дыхании», вступил в партизанские ряды и отправился прямиком во Вьетнам?

Многие сочтут такое сравнение пустым фантазерством, но «Есть такая партия!» — вдруг кинут в ответ из неожиданного стана знатоков азиатской ретро-эротики. В списках этой своеобразной кино-партии значатся как минимум двое: Кодзи Вакамацу и Масао Адачи. Первый прошел путь от

Бунтарь с причиной

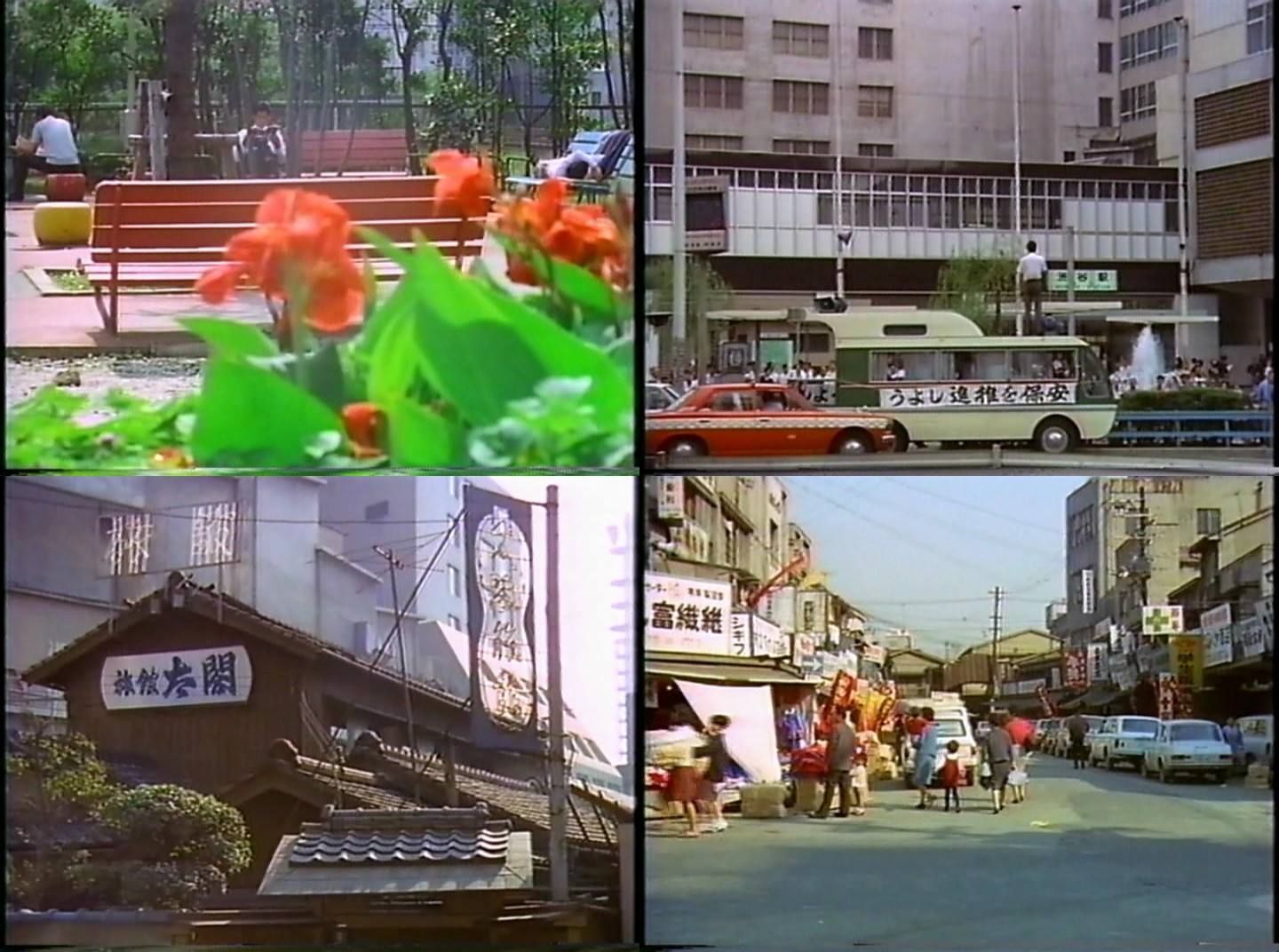

Япония 1960-х годов была одним из эпицентров протестного движения во всех его ипостасях. Бунташное десятилетие началось с политической активизации молодого поколения, не желавшего мириться с отголосками послевоенного курса. Настроения японской молодёжи были далеки от лояльности к истеблишменту, и оснований для этого у неё было не меньше, чем у сверстников во Франции. Не прошло и десяти лет с момента прекращения оккупации страны американской армией, которая оставалась здесь еще долгое время после, как в 1960 году был подписан обновленный договор о взаимном сотрудничестве между США и Японией. Во всех слоях общества, отнюдь не забывшего о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, росли опасения втягивания страны в прозападную систему империалистической стратегии, где Японии, скорее всего, была бы отведена марионеточная роль военной базы на время вьетнамского конфликта. Явные признаки движения к неоколониализму стали мощным катализатором для антиправительственных демонстраций и митингов, которые активно инициировали Новые левые и плотно связанное с ними студенческое движение, питавшее свежими кадрами многочисленные группировки разной степени политического радикализма.

Волна революционных настроений захлестнула и сферу искусства, дав импульс череде контркультурных арт-движений, чутко реагировавших на изменения в социальном климате, и старавшихся отстраниться от заскорузлых шаблонов эпохи Мэйдзи и Тайсё, развить новые концепты и формы выражения. Перед молодыми творцами занятыми в сфере кино, стояла дополнительная задача конкурирования с крупными киностудиями, которые уже с 1920-х годов всё сильнее укрепляли регламентацию кинопроизводства, ставили всё более жесткие условия начинающим режиссерам, не позволяя выходить за установленные цензурные рамки. Однако уже с самого начала 60-х годов зарождается самостоятельная альтернатива, чьи адепты испытывали новаторские приемы ничуть не хуже популярной в то время документалистики. Главное же отличие было в том, что остросоциальная тематика их картин выражалась незаурядными средствами эротического жанра, ставшего самым свободным, динамичным и революционным видом японского кино-авангарда.

В это же время, в конце 1950-х, 23-летний парень по имени Кодзи Вакамацу вышел из тюрьмы после 6-месячного заключения. Он твердо решил, что с карьерой якудзы теперь покончено, а его гнев и недоверие к власти было еще тверже. Протест, сопротивление, революция — в этом русле развивалась мысль молодого Кодзи, согласуясь с общими настроениями его сверстников. Но юношеский максимализм вылился в отличные от безалаберного бунта, более нестандартные и конструктивные формы борьбы: с помощью фильма и тела.

«Когда я вышел, я действительно хотел отомстить властям, но подумал, что если бы прибег к насилию, то снова оказался бы в тюрьме. Поэтому я решил использовать другое оружие: фильмы. Если вы используете насилие в своих фильмах, это происходит только в мире воображения, поэтому вы, по крайней мере, не можете быть обвинены ни в чем преступном».

Его оружием стала камера, его идеологией — особый жанр, шедший наперекор влиянию крупных студий — пинку-эйга (pinku eiga) или «розовое» кино (цвет сакуры всегда ассоциировался в Японии с женским началом), которому тогда еще только предстояло покорить экраны тысяч мелких кинотеатров и стать одним из основных и самых чудесных сегментов в японской киноиндустрии. Популярность этих фильмов была во многом обусловлена их эротическим содержанием, наличие и частота использования которого позже были четко нормированы в рамках студийного производства (минимум 5-6 секс-сцен за максимум 65 минут хронометража), что ничуть не умаляло живого зрительского внимания. В остальном, режиссеры были абсолютно вольны экспериментировать с формой своих произведений, благодаря чему сфера пинку-эйга до сих пор характеризуется крайней неоднородностью, что и стало причиной множества формулировок широкого спектра аналогий, где это направление сближают как с эксплуатационным кино, так и с обычным софткором, а с конца 70-х — с эрогуро. Очень быстро жанр завоевал статус маргинальной оппозиции таким мастодонтам, как «Сётику» или «Тохо», в которые набирали выпускников престижных киношкол, в то время как в сферу пинку окольными путями попадали необременённые лишними аттестатами простые парни с токийских окраин. Для самых сознательных из них ниша дешевой кинопродукции была не только возможностью попрактиковаться в настоящих съемках и продемонстрировать иной взгляд на кино, но еще и способом высказаться на злободневные темы.

Закрепившись в одной из мелких кинокомпаний и получив разрешение на съемку в районе Синдзюку, в 1963 году Вакамацу снимает свой дебютный фильм «Сладкая ловушка» (Amai wana) о молодой девушке, оказавшейся в руках беспринципного сутенера, но продолжающей отчаянное сопротивление даже ценой своей жизни.

Подобная же участь ждала героиню его следующего фильма — «Хроника любовных похождений» (Joji no rirekisho, 1964) — девушку, которая пытается перебраться из деревни в Токио, но оказывается изнасилованной шайкой отморозков, и в итоге попадает в бордель, а затем, после недолговременной работы на промышленной фабрике, прямиком на скамью подсудимых.

Первые кино-опыты Вакамацу уже включали некоторые сюжетные темы (сексуальная эксплуатация как аллюзия на пролетарскую участь) и аудиовизуальные приёмы (нагнетающие эмоциональный накал звуковые эффекты, используемые в ключевых диалогах; наложение на актуальный кадр фрагментов из сновидений героев), которые станут характерными для всей его будущей фильмографии. Знаменательно также и частое обращение начинающего режиссера к теме влияния городской среды, которая всегда меняет героев, как и он сам, выходцев из тихого захолустья. К своим первым фильмам Вакамацу не относился как к дешевому развлечению. Его полная самоотдача, неуёмная предприимчивость и врожденная гиперактивность уже вскоре принесли свои плоды, ведь эти фильмы неожиданно возымели большой успех и стали приносить прибыль. На деревенского выходца из «нечистой» касты баракуминов, без образования и с криминальным прошлым, посыпались предложения от дистрибьюторов. Позже Вакамацу рассказывал, как сам удивлялся тому, что каждый его новый фильм становился хитом.

К сожалению, к эротическим фильмам в японской киноиндустрии того времени как правило относились с большим пренебрежением, расценивая их как одноразовый продукт. Многие подобные ленты 1950 и 1960-х терялись и уничтожались вскоре после проката. Хранить их было трудно и невыгодно, особенно учитывая то, в каких количествах они выпускались, ведь каждый режиссер снимал по 5-10 фильмов в год (если в 1962 году было выпущено не больше 5 фильмов пинку, то в 1969 году зафиксировано около 250 наименований). От первого десятилетия рассвета пинку до нас дошло ничтожное количество работ даже таких пионеров жанра как Мамору Ватанабэ, Сатору Кобаяси, Кинья Огава, каждый из которых снял более сотни фильмов, но от большинства остались лишь постеры. Эта же участь постигла многие ранние работы Вакамацу, который был не менее плодотворен чем его коллеги (с 1963 по 1965 годы он выпустил около 20 лент), и даже достиг рекордной отметки в двенадцать фильмов, снятых и выпущенных в течение 1969 года.

Wakamatsu Production

Однако первому громкому фильму Вакамацу «Тайное действо за стенами» (Kabe no naka no himegoto, 1965) забвение точно не грозило, хотя он и был снят в

Зритель в этом фильме становился невольным вуайеристом, вместе главным героем, который шпионил через телескоп за жителями тесных многоквартирок в пригороде Токио, своим поведением обнажающих нравственную нищету, скрытую за экономическими успехами страны. В одном из эпизодов молодой вуайер-онанист наблюдал за тем как покрытый келоидными рубцами героинозависимый активист-радикал занимался сексом со своей соседкой на фоне портрета Иосифа Сталина. В кульминационный момент на лица любовников накладывались изображения грибного облака от ядерного взрыва и кадры кинохроники с массовыми студенческими беспорядками. Построение всей сцены в целом воспринималось как

В японской прессе фильм заклеймили «национальным позором»[1] для страны, которая в то время всеми силами стремилась утвердиться в качестве развивающейся индустриальной державы и повысить свой международный статус. Значение международных кинофестивалей в 1960-х годах можно было сравнить с Олимпиадой, которая прошла в Токио за год до этого. Демонстрация национальных достижений в искусстве была не менее важна чем в спорте. Подобное отношение и повлекло столь бурную реакцию на молодого выскочку-самозванца, опорочившего лицо нации и даже поставившего под угрозу японо-германские отношения (хотя сам режиссер даже не думал продвигать свой фильм на фестивали, организаторы сами нашли и предпочли его официально выдвинутым участникам). Благодаря этому Вакамацу стал широко известен не только вне сферы японского андеграунда, но и за рубежом, где его стали воспринимать как “розового Акиру Куросаву” — представителя другой, еще более загадочной стороны азиатского кино. Но, в итоге, путь в крупные студии ему был заказан, а владельцы Никкацу, всегда умевшие выгодно использовать скандалы и сенсации, даже требовали намеренно провоцировать зрителей и СМИ, дабы повысить окупаемость этих и без того дешевых фильмов. Побывав на Берлинале Вакамацу смог пообщаться с европейскими режиссерами и продюсерами. В тот год в фестивале участвовали Жан-Люк Годар, Аньес Варда, Б. Винтерберг, Йоко Оно, Роман Полански. Там он окончательно убедился, что мог бы снимать не менее прибыльные фильмы собирая деньги сам и с большей творческой свободой.

Стилистические средства, которые использовал Вакамацу, позволяли ему затрагивать сколь угодно широкий круг интерпретаций в своих фильмах. Садомазохистские отношения двух любовников здесь могли экстраполироваться до масштабов геополитических конфликтов. Подобное стало возможно именно теперь в рамках послевоенной культуры, когда интеграция индивидуального и социального достигла беспрецедентного уровня. Кино Вакамацу во многом было скроено по годаровским лекалам «фильма без правил». Но в данном случае речь шла не о простом нарушении табу или хулиганском анархизме. Сняв два десятка эротических лент, Вакамацу осознал, что упакованное в фильме послание не зависит от жанра. Кинематографические средства позволяют создать специфический контекст, в котором макро-политика может смешиваться и даже вступать в диалог с темами сексуальности, особенно когда последние умело проецируются на национальные, социальные, экономические плоскости. Вновь следуя за диалектикой метода Годара, если фильм может обойтись двумя базовыми составляющими: девушкой и пистолетом (дихотомия секс/власть), то и для революции не нужно большего. Таким образом, цель самой эффективной пропаганды — сделать политику сексуальной, а секс политическим! Или, говоря словами французской философии того времени, обернуть диспозитивы власти [2], которыми и являются дискурсы о сексуальном, против самой власти. Однако в то же время, как заметил Дэвид Дессер, суть этих фильмов «не в том, что необузданная сексуальность ведет к революционной политике, а в том, что репрессивная политика идет рука об руку с репрессивной сексуальностью» [3].

Поэтому портрет диктатора в комнате, где двое предаются любовным утехам — не просто символ вездесущего Большого Брата, но само политическое, насильственно встроенное в область чувственного, подчеркивающее невозможность какого-либо желания вне идеологии. Страсть героини к своему партнёру обусловлена фетишизацией шрамов от радиации, ведь "келоид стал его частью". Оргазм, проиллюстрированный кадрами взрыва бомбы и протестных забастовок, подчеркивает симбиоз между сексуальным и политическим, когда преданность идеологической борьбе переходит в разряд физиологического, сексуального, почти сакрального.

Вернувшись в Японию, Вакамацу создает собственную андеграундную кино-компанию — Wakamatsu Production. Съемочный процесс теперь давал самый широкий простор для импровизаций и дописывания сценария прямо на площадке. Однако при всё еще крайне сжатых сроках и мизерных бюджетах на плёнку и оборудование, о нескольких дублях и

Эротика = критика

В 1966 году Кодзи пересекается с молодым энтузиастом по имени Масао Адачи, который в то время работал над собственными неодадаистскими экспериментами, и параллельно принимал участие в основании клуба изучения кино на базе университета Нихон (Nihon Daigaku Geijutsu Gakubu Eiga Kenkyû-kai). Здесь студенческие группы, вдохновленные авангардистскими теориями и вооруженные 8-мм камерами, создавали коллективные кинопроекты по лекалам «Манифеста сюрреализма» Андре Бретона. Позже небольшой клуб вырос в экспериментальный исследовательский центр VAN (VAN Eiga Kagaku Kenkyûjo), где общались и работали не только кинематографисты вроде Нобухико Обаяши и Сюдзи Тэраямы, но и многие авангардисты, занятые музыкой, живописью, фотографией, позже через тусовку VAN прошла и Йоко Оно. Участники группы старались организовать совместный рабочий процесс, непохожий на традиционное кинопроизводство, где за каждым закреплено определенное место в иерархии и каждый отвечает лишь за один конкретный сегмент. В подобном режиме действовала студия Wakamatsu Pro, чей основатель старался отойти от принципа жёстких должностей на съемочной площадке. Сценаристы здесь могли исполнять главные роли, актёры предлагать свои идеи и сами мастерить реквизит, а сам режиссер нередко вставал за камеру.

В год их знакомства Адачи уже успел снять свой первый пинку-фильм. Однако «Аборт» (Datai, 1966) скорее ориентировался на жанр basukon eiga — послевоенных образовательных фильмов о половом воспитании, ставших частью масштабной государственной программы по контролю над рождаемостью на фоне неуместного бэби-бума в условиях пока еще неустойчивой экономической ситуации [4]. Японскую общественность накрыла волна сексуальной либерализации, когда распространенным трендом стали обсуждения норм половой жизни, секса, контрацепции. Специальный поджанровый термин basukon eiga был введен неспроста. Фильмов на тему абортов в то десятилетие было снято аномально много, хотя большинство из них не сохранилось. Как и в случае с американским эксплуатационным кино 1950-х, в период активного распространения мелких японских студий, специализировавшихся на «розовом» кино, подобные фильмы зачастую снимались далеко не в образовательных целях, и если режиссер хотел затронуть соблазнительно-щекотливые темы, либо просто показать честную обнажёнку, то это был удобный способ обойти лишние цензурные запреты.

Главный герой «Аборта» — гинеколог (классический образ безумного учёного юниверсаловского типажа с

Адачи буквально смакует потёртые временем фрагменты документальной хроники из операционных, запечатлевшие моменты, как рождения, так и абортирования. Сам ход рассуждений героя о людях как об отдающих и принимающих сосудах, вкупе с

Как рассказывал сам Адачи, он всего лишь хотел сделать пародию на навязчивую суету вокруг тем репродукции, бесплодия, фертильности, импотенции, и решил снять на их основе гротескный сюжет. Но продюсеры приняли «Аборт» за настоящий образовательный фильм о половом воспитании. Когда Адачи попросили изменить финал, т.к. юмор казался им неуместным при всей серьезности освещаемой темы, режиссер был очень удивлен: «Убрать юмор? Но ведь всё это было комедией с самого начала и до конца». Шутку никто не оценил, студийные продюсеры больше не предлагали Адачи какие-либо проекты, и в дальнейшем он писал абсолютное большинство своих сценариев под псевдонимом (один из основных — Изуру Дегучи, который был также общим конспиративным именем для нескольких коллективных проектов Wakamatsu Production).

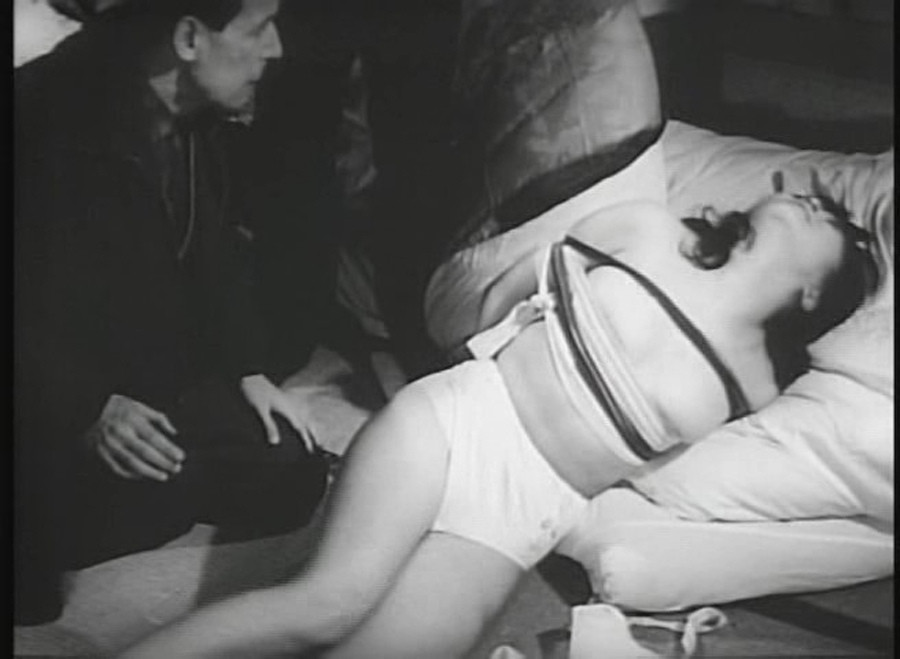

Не менее оригинально, если точнее — инверсивно, тему эксплуатации basukon eiga Адачи затронет уже в соавторстве с Вакамацу в фильме «Эмбрион охотится тайно» (Taiji ga Mitsuryō Suru Toki, 1966), главный герой которого одержим желанием вернуться обратно в материнскую утробу. По сюжету, рядовой менеджер (которого вновь зовут Марукидо) пытается превратить одну из сотрудниц в свою секс-рабыню и объект садистских пыток, держа её на привязи в пустой квартире, и, между делом, рассказывая о трагедиях своей жизни, которые, так или иначе, были связаны с женщинами. Кажется, что сам грязный монохром здесь пропитан ощущением изоляции, клаустрофобии и отчаяния. Вероятно, именно такая форма могла бы передать настроения распространенные среди японской молодежи того времени.

Снятая за пять дней в минималистичных замкнутых локациях лента облюбовывала всевозможные фрейдистские неврозы, секс и садистское насилие, что, разумеется, не было радушно воспринято цензорами. Однако даже этот фильм Ваки принес кассовый успех, а позже его включили в официальную программу Брюссельского кинофестиваля, на котором немецкие студенты попытались запретить показ, обвиняя режиссера в фашизме и мизогинии.

За непродолжительный период совместной работы на Wakamatsu Production, Адачи и Вакамацу создали самые яркие образцы «розового» жанра, который в их интерпретации превращал простую эротику в политическую провокацию, едкую критику или агитационный манифест. Сами они никогда не относили свои фильмы к этому направлению, несмотря на то, что большинство из них вполне соответствовало его стандартам. Одним из первых критиков и режиссеров, одобривших их политизированный взгляд на эротическое кино, был Нагиса Осима, который написал на эту тему отдельное эссе, где сравнивал маргинальный статус «розовых» фильмов с жертвами социальной и экономической дискриминации [5]. По его мнению, именно «грязное» кино Вакамацу позволяет провести подобное сравнение, именно оно подталкивает зрителя к критическому мышлению. Стиль Вакамацу и Адачи действительно еще не имел аналогов. Они понимали, что создают нечто на грани искусства и политики, и именно стремительно растущая индустрия «розового» кино оказалась наиболее близка их установкам, ведь пинку становился всё более творческим и популярным жанром того времени.

Порой, в качестве разминки, они шли на экспериментальный компромисс с мейнстримом. Одним из таких был фильм «Оргия» (Rankô, 1967), где критика капитализма была завернута в

Ранние фильмы дуэта зачастую были весьма наглыми и откровенно хулиганскими выпадами в сторону привычных жанровых канонов или даже отдельных режиссеров. Так фильм «Сексуальные скитания» (Seino Hōrō, 1967) представлял собой откровенную пародию на полудокументальный фильм-расследование Сёхэя Имамуры «Пропавший человек» (Ningen jôhatsu, 1967), в котором режиссер, вместе с возлюбленной пропавшего, пытался разобраться в причинах бесследного исчезновения мужчины. В интерпретации Вакамацу и Адачи, работящий муж-семьянин всего лишь решил устроить себе долгожданный отпуск и отправился дорожный трип, наполненный авантюрными приключениями и сексуальными аферами. Рекордная быстрота создания многих фильмов была ещё одной характерной чертой их стиля работы, что также было не последней причиной их успеха. Пример с картиной Имамуры показателен, ведь пинку-версия Вакамацу была снята и показана в кинотеатрах когда прокат «Пропавшего человека» еще не успел закончиться. Чуть позже эта способность оперативно среагировать на актуальную ситуацию и в кратчайшие сроки создать фильм в партизанских условиях, станет визитной карточкой кино-дуэта. В периоды социальных волнений и громких политических событий влияние их фильмов на общественную мысль сможет сравниться с газетами и телевидением.

Время террора

Хотя Вакамацу и ранее мобилизовывал эротические образы на службу политическому протесту, именно объединение с Адачи углубило и обогатило революционный пафос этих фильмов, каждый из которых в дальнейшем обретал черты полноценного манифеста. Вдвоем они образовали поистине уникальный творческий союз, где оба дополняли друг друга собственным пониманием революции: Вакамацу с идеей о том, что фильм — это способ «убивать полицейских, не попадая в тюрьму», и Адачи с уверенностью в том, что нет необходимости выбирать между оружием и камерой, когда вы можете держать в руках то и другое одновременно.

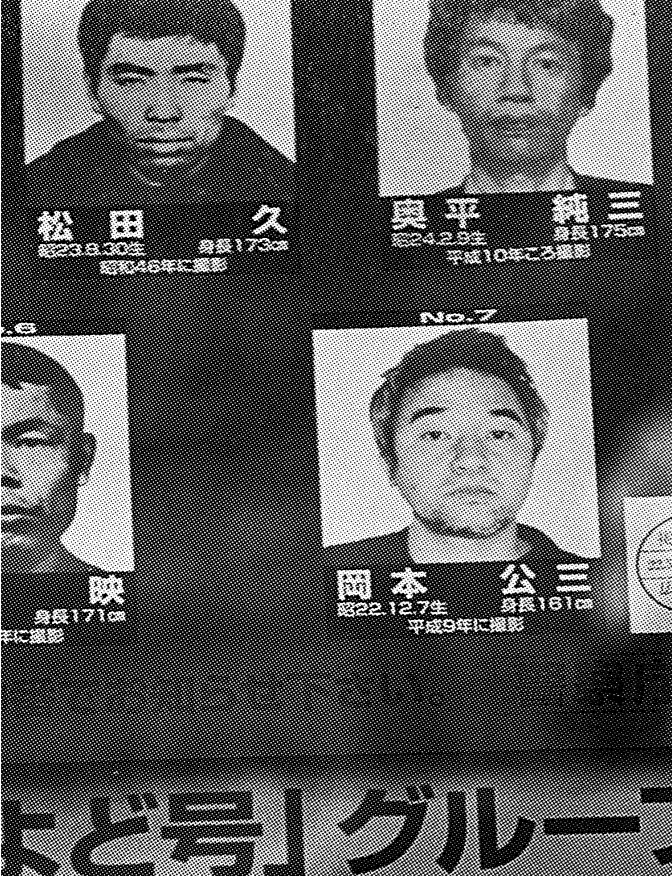

Однако, несмотря на то, что они оба были связаны с активистами из «новых левых», внимание Вакамацу и Адачи, как правило, было сосредоточено на динамике человека внутри революционной группы, а не на самой революции. Подчас в их довольно схематичных сюжетах подчеркивались проблемы, которые преследовали все подобные движения: неорганизованность, соперничество, нездоровая тяга к агрессии и насилию. Именно этой теме в 2007 году Вакамацу посвятит масштабный и во многом резюмирующий для его фильмографии 1960 и 70-х опус — «Объединенная Красная Армия» (Jitsuroku Rengo Sekigun: Asama sanso e no michi), где на протяжении трех часов одиозно известная в современной Японии леворадикальная группировка URA фанатично вычищала собственные ряды вплоть до бойни под горой Асама в феврале 1972 года, за которой последовал резкий спад левого движения по всей стране.

Уже в 1960-х фильмы Вакамацу удивительно точно диагностировали и предсказывали подобный ход событий. Инцидент в лыжном домике под горой Асама случился вскоре после выхода ленты «Экстаз ангелов» (Tenshi no kôkotsu, 1972), во всех красках показавшей принципы внутреннего функционирования и, растущую в такт всеобщей паранойи, энтропию леворадикальных движений. По странному стечению обстоятельств, здание, взрыв которого был инсценирован в фильме, стало одной из целей террористических подрывов, произошедших в Токио на рождество 1972 года. Сюжетное совпадение было расценено властями как репетиция реального теракта, и вся съемочная группа долгое время оставалась под пристальным вниманием полиции, а сам фильм практически полностью сняли с показов, обвинив режиссера в террористической агитации.

Вакамацу и Адачи направляли свою критику не только на истеблишмент и

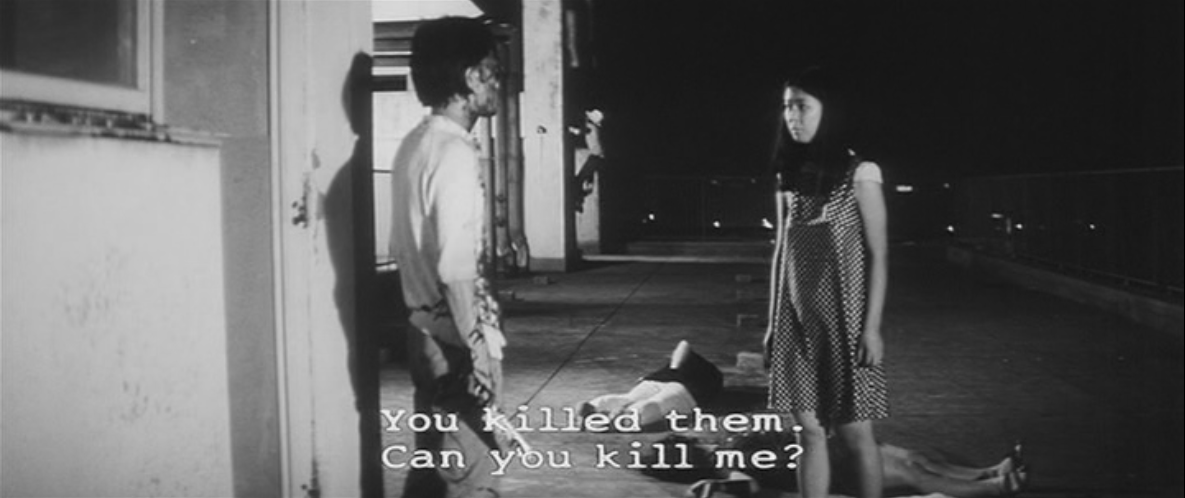

Зачастую на первый план в их фильмах выходит фигура отчаянного нигилиста, который не смог противостоять несправедливости и жестокости. В «Иди, иди вечная девственница» (Yuke yuke nidome no shojo, 1969), герой не в состоянии помочь изнасилованной девушке и остается исступленным наблюдателем, а после запоздалого уничтожения насильников, он в приступе экстатического возбуждения бросается с крыши вслед за ней (аналогичный сюжет повторен в фильме «Демон мести» (Fukushûki, 1969), где вместо банды хиппи насильниками были озабоченные деревенщины). Несмотря на почти всегда плачевную участь этого героя, как правило, в нём можно увидеть сострадание со стороны обоих режиссеров, для которых его кончина была, по сути, мрачным прогнозом для нынешнего поколения. Все чаще в подобных сюжетах констатировалась неэффективность и деградация политических движений, все отчетливее воспевалась индивидуальная борьба и протест одиночек.

Главный герой «Времени террора» (Gendai kôshoku-den: Teroru no kisetsu, 1969) уходит на дно, разочаровавшись в левом движении. Между кухонными спорами о том, что Маркс, Троцкий и Парижская коммуна — набор ведущих в тупик иллюзий, он занимается любовью с двумя сожительницами, укрывающими его в своей квартире. Всё это прослушивают работники спецслужб, выясняющие действительные мотивы бывшего экстремиста. Вместе с ними и зритель до самого финала пытается понять на чьей стороне стоит сам режиссер, не лукавит ли он? Как и в фильме «Иди, иди вечная девственница», ближе к финалу здесь вставлен единственный цветной фрагмент — наложенные друг на друга флаги Японии и Америки, развевающиеся на фоне группового секса. В финале, герою, отвергнутому как обществом так и левыми, остается лишь одно — уверенным шагом направиться в аэропорт для совершения теракта.

Следующий фильм Вакамацу и Адачи «Безумец Синдзюку» (Shinjuku maddo, 1970) ставил самые неутешительные диагнозы, как протестному студенческому движению, так и всей японской молодежи, которая изображалась скорее как распоясавшаяся, чем освобождённая. Узнав о жестоком убийстве своего сына, отец отправляется на поиски убийц в криминогенный район Синдзюку, чтобы найти их и отомстить. Пообщавшись с местными разгильдяями-токсикоманами в подземках и танцующими под гимны харе-кришна детьми цветов, он узнает, что к убийству причастен некто по имени Безумец Синдзюку, а сын погиб за то, что он «предал этот город». Пожилой крестьянин до сих пор живущий мерками эпохи Мэйдзи погружается в шумный водоворот городских кварталов и ночных клубов, которые кишат хиппи, байкерами, проститутками, наркоманами, находящимися в режиме нон-стоп вечеринки.

Фильм выстроен на постоянном подчеркивании разрывов: между двумя поколениями, между революционными лозунгами студенческого движения 60-х и реальностью, между словом и делом, между черным и белым. Мотив всепоглощающей контрастности выражен уже во вступительных сценах, которые показаны в негативе. Та же контрастность присуща и самому повествованию, странным образом сочетающему стиль, который в литературной ипостаси мог бы быть близок описаниям быта Кодзаэбуро Оэ, а в иных эпизодах — откровенности прозы Юкио Мисимы. Последнее особенно явно в начальной сцене изнасилования, которая приобретает поистине гротескные черты за счет акцента на

Однако больше всего в то время режиссеры были привычны к работе с ч/б пленкой, нередко окрашивая свои сюжеты в нуарные оттенки, к чему добавлялся развязно-джазовый саундтрек от таких, ныне почти забытых, групп японского андеграунда как Food Brain. Склонность к нуару вообще свойственна многим картинам Вакамацу, который любил начинать, либо завершать фильмы протяженными сценами городских улиц и пустых кинотеатров, отчужденно-холодными эпизодами, заполненными лишь напряженным молчанием в духе Мельвиля.

Снимая такие гангстерские фильмы как «Голая пуля» (Yawa hada mushuku: Otoko goroshi onna goroshi, 1969) Вака не только использовал свой криминальный опыт, он нередко облекал их в стиль более близкий к французскому варианту жанра. Однако, и влияния американского кино он также не избежал. Так, финальная перестрелка в «Голой пуле» снята по четким канонам классического вестерна. Дымящиеся пушки всех калибров, лихие погони, гангстерские разборки и конечно же обнаженные красотки под неожиданными посреди черно-белого фильма сценами в синем неоне.

В «Безумце Синдзюку» режиссеры совершенно отчетливо встают на сторону заскорузлого, но честного и прямого консерватора, резко отличающегося от молодого поколения для которого революция значит не больше чем возможность свободно курить травку и совокупляться на детских площадках. Лишь в финале старик-отец осознает, что изначально задался ложным вопросом. Не важно кто убил его сына, гораздо сложнее понять — почему он был убит? Безумец Синдзюку — это не конкретный человек, а совокупный образ молодежи, оправдавшей свою распущенность и праздношатание патриотичными лозунгами, которые в итоге сводятся к показушному бунтарству без причины, к революции без цели. Желание революции и наслаждение анархией в итоге было подменено наслаждением властью и желанием наживы.

Созвучные мысли можно обнаружить в фильме «Жестокая девственница» (Gewalt! Gewalt: shojogeba-geba, 1969), который был одним из самых дешевых, но при этом, вероятно, самым дерзко-метафоричным и сюрреалистичным среди совместных работ Вакамацу и Адачи. Апокалиптическая пустошь в предгорьях Фудзиямы стала местом разворачивания театра «эроса и резни», где библейский символизм смешался с трансгрессивным садо-мазо символизмом. Обнаженная женщина, распятая на кресте, мужчина в женской ночнушке, рыдающий у её окровавленных ног посреди объятых пламенем трупов якудзы. Чистая поэзия, не уступающая перверсивной фашизации «Сало, или 120 Содома». Персонажи здесь помещены в пространство безграничной пустыни –возвращение в ситуацию «естественного состояния». И что же остается от человека, с которого содрали все социальные наслоения, все навязанные государством, семьей и гендером императивы? Агрессия, жадность, похоть: по существу, все стандартные двигатели внутренней жизни общества. Поэтому главари раболепствуют перед своими боссами, женщина запросто становится насильником, и жертва с удовольствием превращается во властного тирана.

Съемочные локации и актерский состав вскоре перекочевали в один из авторских фильмов Адачи — «Старшеклассницы-террористски» (Jogakusei gerira, 1969). Аллегорией протестного студенческого движения 1968 года здесь стала группа старшеклассниц, которые начали партизанскую революцию в горах, в знак протеста против родителей, учителей и школьного выпускного. Вооруженные АК-47 полуголые школьницы, совращали, мучили, забивали камнями и распинали самоуверенных солдат национальной армии. Жестокий, инфантильный и бесцельный — таким виделся режиссеру бунт японской молодежи. Образ сомневающегося солдата с психическим расстройством предвосхищал попытку государственного переворота на базе Токийских сил самообороны, произошедший в следующем году.

Гвалт толпы, и шум сирен и мегафонов, разгон массовых беспорядков, столкновения с полицией — с этого начинаются многие фильмы Вакамацу конца 60-х, нередко задействуя на экране кадры кинохроник, заголовки газет и журналов. Цитирование СМИ-образов стало одной из узнаваемых черт его стиля, что автоматически делало эти фильмы весьма актуальными и злободневными. Так сюрреалистический «Ангелы и насилие» (Okasareta hakui, 1967) был снят через год после поимки чикагского убийцы Ричарда Спека, методично пытавшего и насиловавшего своих жертв, которыми стали восемь студенток-медсестер (фактически, фильм был снят на основе небольшой заметки в новостной газете за три дня в отеле, где команда ночевала во время съемок предыдущего фильма).

За этим фильмом последовала «Мрачная история японского насильника» (Nihon Boko Ankokushi Bogyakuma, 1967), основанная на послевоенных похождениях серийного убийцы и некрофила Ёсио Кодайра (названного здесь уже знакомым нам именем Марукидо Садао). В уже упомянутом «Иди, иди вечная девственница» групповое изнасилование и финальная кровавая бойня резкими монтажными склейками отсылает к зверскому убийству актрисы Шэрон Тейт «Семьей» Чарльза Мэнсона в августе 1969 года. Сквозь жестокие и кровавые сюжеты, непосредственно основанные на случаях из повседневной реальности, Вакамацу пытается выяснить предпосылки подобных явлений, понять роль социальной и культурной среды в массовых убийствах, ведь если верить словам героя из последнего фильма, «убивать легко, когда есть причина, без причины я убивать не могу».

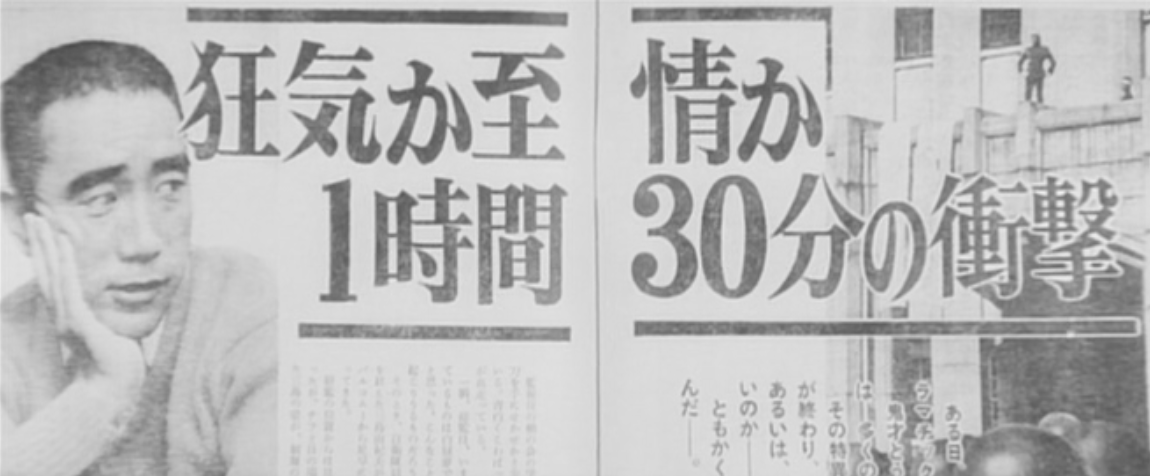

Фильм «Женщина, которая хочет умереть» (Segura Magura: shinitai onna, 1970) был выпущен в прокат менее чем через месяц после громких событий 25 ноября 1970 года (Вакамацу и Адачи начали работу над сценарием сразу после просмотра вечерних новостей), когда «Общество щита» попыталось осуществить государственный переворот под руководством писателя Юкио Мисимы, который в итоге совершил харакири. Фильм был явной сатирической пародией не только на громкий инцидент, но и на то, во что он превратился в СМИ, не упустивших возможности извлечь выгоду из смерти писателя-путчиста. С одной стороны, режиссер жестко критикует романтические взгляды Мисимы, как и его бессмысленный акт самоубийства, с другой — общественную реакцию, которая была больше увлечена шумихой вокруг этих событий, а не тем к чему стремился и что пытался донести до Японии сам Мисима. Спустя 40 лет Вакамацу попытается переосмыслить эти события сквозь редко обсуждаемую японцами тему ультранационализма, сняв фильм, который почти с документальной точностью воссоздаёт последние дни Юкио Мисимы вплоть до фатального часа смерти.

«Я сюрреалист, а не троцкист»

В их творческом тандеме Адачи будто бы оставался тенью Вакамацу, на бумаге выступая в основном автором или соавтором сценария. За свои ранние фильмы и неуступчивость, Адачи моментально стал персоной нон грата в продюсерской среде, продать фильм с его именем было большой проблемой даже в мире «розового» кино. Но если на афише значилось скандально-известное имя Вакамацу, то картина как минимум должна была окупиться. Поэтому их совместные проекты часто известны исключительно под авторством Вакамацу. Однако, когда Адачи всё же удавалось сесть в режиссерское кресло, то неизменно раскрывался его талант радикала-экспериментатора.

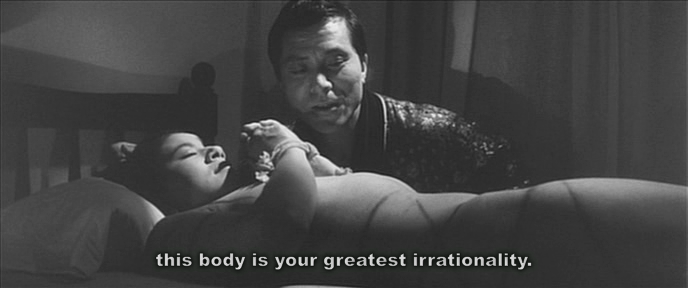

Одна из самых отточенных и провокационных его авторских работ под названием «Молитва об эякуляции: 15-летняя проститутка» (Funshutsukigan — 15-sai nobaishunfu, 1971) следила за любовными отношениями между школьницей и её учителем. Показано это было отнюдь не через пресловутый набоковский мотив, а сквозь тему власти и подчинения. Возраст здесь не играет принципиальной роли, а подростковый период использован как способ постоянной постановки наивных «детских» вопросов о любви, сексе, свободе, которые оцениваются молодежью лишь как аффективные продукты капитализма. Сюжет фильма, основанный на реальной истории человека, сбросившегося с крыши университета Мэйдзи

В другом своем фактически баррикадном фильме «Чувственная игра» (Seiyugi, 1969), снятом на исходе жаркого 1968 года, Адачи раскрывал ту же тему с другого ракурса. Там группа студентов устраивала разыгранные по сценарию оргии, следуя канонам театральной пьесы. Это был взгляд с позиции насильника. Все эмоции, лишенные даже похоти, здесь заменены холодным инстинктом, а политика превращена в методичное и циклическое отыгрывание идеологии, своего рода новую игру для молодых бунтарей. Фильм был очередной открытой провокацией в сторону незрелых адептов леворадикальных движений, которые считали революционные идеалы анархической вседозволенностью. В финале подростки выходили на людные улицы в нацистской форме и кричали «Хайль Гитлер!», в то время как прохожие потуплено оборачивались и бормотали «Опять какие-то чудаки. Где-то я это уже видел». «Зиг хайль бесчувственности» — вот к чему приводит политическая близорукость и оголтелый радикализм без смазки, поддразнивал режиссер.

В «Молитве» едкой критики было не меньше, но высшей точки развития здесь достигают темы насилия и сексуальности, которые волновали кино-дуэт с конца 60-х. Всегда интересно наблюдать за тем как Адачи удается абстрагировать зрителя от плоти, даже будучи ограниченным рамками пинку-жанра, и лишний раз использовать её в своих целях; дезавуировать всякий элемент сексуального в эпизодах, которые, казалось бы, должны выполнять обратную функцию. Аналогичный подход использовал Вакамацу в фильмах «Иди, иди вечная девственница» и «Экстаз ангелов», где центральные элементы жанра — секс + насилие — подвергались критическому анализу, что оправдывало их инструментальное использование режиссерами. Таким вот парадоксальным образом, самые известные деятели жанра pinku одновременно были и его самыми непримиримыми хулителями.

Можно представить замешательство обычных японских студентов, иногда забредавших в маленькие кинотеатры после занятий (эту целевую аудиторию Вакамацу сам обозначил в одном из ранних фильмов «Сексуальные преступления» (Seihanzai, 1967)), ведь вместо привычной эротики они получали щедрую дозу фрейдистско-батаевских реминисценций, облеченных в критику вестернизации инертного японского общества и деконструкцию авторитаризма на примере незрелых левых группировок.

Так же как и в большинстве работ Вакамацу, женское тело здесь подвергается наибольшему насилию и надругательству, что зачастую было характерной чертой «розовых» фильмов уже на заре их популярности. Акт изнасилования быстро стал навязчивой метафорой американской оккупации благодаря таким режиссерам как Тецудзи Такечи, чьи политические амбиции в эротическом жанре обеспечили ему скандальную известность в начале 60-х. В частности, благодаря фильму «Черный снег» (Kuroi yuki, 1965), за который режиссер был вовлечен в судебное разбирательство, где он оправдывал избыточное наличие «непристойных» сцен художественным замыслом, а именно — аллегорией американской оккупации Японии[6]. Американский солдат оскверняющий невинную японскую женщину теперь бесчинствовал не только на страницах романов Юкио Мисимы, но и на экранах кинотеатров. Но у Адачи и Вакамацу женское тело превращается в поле андроцентрической баталии, где сталкиваются социально-классовые противоречия, оно становится символом поколенческого декадентства и национального отчуждения. Именно поэтому сексуальность должна быть обнаружена и разоружена, — заявляют герои «Молитвы». Секс нужно преодолеть как вредный пережиток. Для качественного сдвига необходимо отринуть саму революцию, уже ставшую потребительским брендом, ячейкой всепоглощающей системы. Однако сделать это — значит выйти за границы телесного как такового. В конце концов, будет ли нам нужен секс без тела?

Параллельно в фильме затрагиваются проблемы последствий американской оккупации страны, и процессы ассимиляционного приобщения японского общества к западным ценностям. Антиконформистская позиция Адачи бескомпромиссна в уличении японских режиссеров новой волны, которые вместо развития собственных методов и идей, без стеснения начали поглощать ценности западных идеологий, несмотря на их сомнительное качество. «Молитва» Адачи — это громкий протест вопрошающего: неужели современный мир обречен на нескончаемое трение друг об друга общества и капитализма, навязанной идеологии и безвольного социума, слившихся в экстазе ненасытного накопления смыслов.

В 1960-70-х Адачи брался за режиссуру намного реже Вакамацу, но при этом не брезговал мейнстримом и постоянно был занят в сторонних, не менее интересных проектах. Например, он был соавтором нескольких сценариев лидера «новой японской волны» Нагисы Осимы, включая «Дневник вора Синдзюку» (оба в то время фанатели от прозы Жана Жене, чье влияние отчетливо ощущается в фильме, и с которым Адачи затем общался лично в Палестине в 1982 году). Здесь он даже сыграл роль полицейского, как и в другой работе Осимы — кафкианской сатире «Смертная казнь через повешение» (Koshikei, 1968). После статьи Осимы о розовом кино, где он упомянул, что Вакамацу — один немногих режиссеров с которыми он хотел бы выпить, они стали не только закадычными друзьями, но и коллегами. Именно Вакамацу позже спродюсирует его одиозную картину «Коррида любви» (Ai no corrida, 1976), своей откровенностью тотально разбередившую сознание, как фестивальных завсегдатаев, шокированных зашкаливающей порнографичностью ленты, так и рядовых зрителей, позже пачками скупавших кассеты с нашумевшим фильмом.

1960-е были временем беспрецедентного распространения всевозможных авангардных движений, но наиболее близким своему мировоззрению Адачи считал сюрреализм как наиболее свободный жанр для экспериментов с формой и содержанием. Та бесцеремонная экстраординарность, коей были заряжены ранние арт-движения, проламывала привычные паттерны восприятия, и, нередко доводя дело до скандала, обрушивалась и на институты власти. Только сюрреалистическое видение, отказавшееся от категоризации и системности, позволяло поместить искусство и политику в один контекст, впрочем, сам Адачи никогда и не разделял их. В его последних картинах, снятых еще до отбытия в Палестину, были реализованы, по существу, все самые смелые приемы японского кино того времени. Именно их влияние мы можем проследить в фильмах множества режиссеров от современников, как Акио Дзиcсодзи, до следующего поколения кино-провокаторов, как Сион Соно.

Ландшафтное видение

Режиссерский тандем отнюдь не ограничивался гибридными пинку-эйга на грани дурного вкуса. Политическая риторика нашла отражение и в кинотеории, которой Адачи активно занимался на базе журнала «Eiga Hihyo» в начале 1970-х. Сам он начинал кинокарьеру с сюрреалистических экспериментов в духе Сюдзи Тэраямы и Жана Кокто. Уже в его раннем калейдоскопическом эксперименте «Галактика» (Galaxy, 1967) заметно не только увлечение буквально головокружительными углами съёмки и ускоренному монтажу, но также внимание к проблеме кадрирования фонового изображения. В основу фильма «Серийный убийца» (Ryakushô: renzoku shasatsuma, 1969) он заложил марксистскую «теорию ландшафта» (fûkeiron) кинокритика Масао Мацуды и группы «Критический фронт» («Hihyō Sensen»), куда также входили: сценарист Мамору Сасаки, фотограф Такура Накахира, критики Хисато Айкура, Масааки Хираока.

Теория оформлялась с начала 1960-х, во многом в связи с раннимм фильмам Вакамацу и Адачи. В своей статье «Из закрытых комнат к ландшафту» Мацуда исследовал развитие клаустрофобии от замкнутых квартирных локаций фильма «Эмбрион охотится тайно» до изолированного пространства крыши здания, где происходит действие картины «Иди, иди вечная девственница». Он предположил, что окружающий человека пейзаж, от самого живописного, до самого неприглядного или банального, — есть наиболее чистый и отчетливый след доминирующей политической власти, чей аппарат подавления охватывает социальное тело как таковое, оставляя идеологический отпечаток даже на бытовых пространствах.

Материалом для экранизации теории стала история 19-летнего юноши Норио Нагаямы, осужденного за убийства четырех человек в четырех разных городах. На вопросы о мотивах своих преступлений, Нагаяма с промарксистской уверенностью отвечал, что их причиной была его бедность и социальный статус. Это не могло не заинтересовать Вакамацу, не понаслышке знавшего про нищету, притеснения, влияние криминальной среды и тюремное заключение. Он положил историю Нагаямы в основу своего фильма «Насилие без причины» (Gendai sei hanzai zekkyô hen: riyû naki bôkô, 1969), который был выпущен в кинотеатрах уже в год ареста юного маньяка. Адачи, в свою очередь, решил провести документальный кино-эксперимент, сняв «Серийного убийцу».

В сопровождении отстраненного закадрового голоса самого Адачи, рассказывающего факты из жизни подростка, камера статичными планами фиксирует череду локаций тех мест, где он рос, жил и убивал. Следуя по топографическому и хронологическому пути взросления Нагаямы, от детства в многодетной семье до ареста, — фильм прослеживает постепенную гомогенизацию окружающего ландшафта. Продвигаясь из трущоб Хоккайдо в сторону все более модернизированных, но таких же безликих и унифицированных мегаполисов экономически-процветающей страны, режиссер поражался вездесущему «удушающему воздуху эффективности и массового производства», при всей своей рациональности, порождающему гомогенную замкнутость и социальную клаустрофобию среди тех, кто им дышал. Не просто ментальность или ориентированный на рыночную экономику тип мышления, но «само человеческое существование, как субстанция, превращается в ландшафт»[7].

Если в своих ранних работах Адачи пародировал заказанные государством фильмы о половом воспитании, то в «Серийном убийце» он имитирует документалистику 1960-х, озабоченную актуальными для японского социума темами, и противопоставляет свой метод СМИ, навязывающим массам определенные образы, обвинения, сенсации, и, в конечном итоге, формы восприятия самой реальности. Исключив из фильма всякую сенсационность, драматизм или пропаганду Адачи не только развенчивал националистический миф о классовой и этнической однородности японцев, но параллельно критиковал незрелую рефлексию режиссеров и журналистов, которые превратили серию жестоких убийств в очередное телешоу для шокирования и развлечения публики. Очищенная от всех привычных средств и нарративных форм, максимально сконцентрированная на ландшафтной топографии лента, под легкий джазовый мотив хладнокровно выносила приговор всему японскому обществу, чья инертная среда превратила простого подростка зверского убийцу.

На момент ареста Норио Нагаяма был несовершеннолетним, поэтому его приговорили к пожизненному лишению свободы. Неожиданно, в тюрьме малолетний убийца открыл в себе писательский талант. Уже в 1971 году он выпустил широко растиражированную книгу «Слезы невежества» (Muchi no Namida), его дело вызвало немало дискуссий, в последствии он не раз получал литературные премии и даже признание в Европе, наконец, его историю перенёс на экран Канэто Синдо в своем фильме «Сегодня жить, умереть завтра!» (Hadaka no jûkyû-sai, 1970), который так же находил причины преступлений подростка в неблагополучном трущобном детстве. Однако в 1990-х годах, по решению японского суда, взбудораженного делом о школьнике из Кобе, убивавшем своих сверстников, 48-летнего Нагаяму приговорили к повешению. Несомненно, что личность писателя-убийцы, продолжающего активно критиковать японское общество, находясь за решеткой, резонировал с настроениями Адачи и Вакамацу намного сильнее, чем революционный пафос леворадикальных группировок. Им предстояло проверить собственные идеалы на практике.

«Сценарий революции должен быть написан, как киносценарий»

Возвращаясь с Каннского кинофестиваля, куда они в 1971 году были приглашены вместе с Осимой на неделю японского кино, Адачи и Вакамацу решают посетить Ливан, где в то время назревала гражданская война. Ознакомительная поездка превратилась в настоящее испытание в тренировочных лагерях освободительного движения и в итоге задала им вектор для дальнейшей работы на долгие годы вперед. Их гидом и переводчиком была легендарная «Мисс Красная Армия» — Фусако Шигенобу руководительница интернациональной фракции революционной организации «Красная Армия Японии». Окунувшись в партизанский быт, они поняли, что просто обязаны снять фильм, который послужит на пользу революционного дела в Палестине (естественно, что за идеологический контент отвечал Адачи, а вопросами коммерции и распространения занялся Вакамацу). Пять часов отснятого материала были оформлены по принципу пропагандистской кинохроники и стали известны под названием «Красная армия / НФОП: Декларация о мировой войне» (Sekigun-P.F.L.P: Sekai sensô sengen, 1971). Но в то же время, это была отнюдь не грубая агитка, сам Адачи определял новый жанр, как «новостной фильм»[8]. В первую очередь фильм позиционировался как критика вооруженной борьбы — метода, за который так жадно прицепились леворадикалы конца 60-х. В отличие от Вьетнама и Кубы, революционный авангард в Японии был совершенно оторван от реалий народных масс, не вызывая у последнего никакой симпатии. По мнению Адачи, «Красная Армия Японии» стремительными темпами деградировала до оружейного детерминизма, при котором никто из участников очередных милитаристских акций и терактов уже не задумывался о причинах и целях их деятельности [7]. Ультралевые смогли сформировать дискурсное поле для актуализации проблем революционного движения, но кроме пафосных дебатов для реального дела революции не было сделано практически ничего. Язык «новостного фильма» был призван показать реальность с точки зрения самих партизан, с минимальным вмешательством режиссера. Эстетика этого кино-языка будет функционировать только тогда, когда взгляд человека за камерой претерпит трансформацию и подорвёт собственные убеждения, превратившись из наблюдателя в часть данного ландшафта.

Вакамацу был впечатлён не меньше: «Я осознал, каким скудным было мое собственное мышление, и я остро прочувствовал стремления палестинцев, изгоев без родины. Возможно, мысли Адачи были более теоретическими. Думаю, что мои чувства были более физическими. Когда я думаю о себе объективно, то всегда чувствую себя чрезвычайно счастливым. Например, я часто думаю о том, насколько плохи дела в Японии, но всё

В то время как участники группы «Дзига Вертов» во главе с Годаром продвигали «кино-правду» во Франции, призывая к разоблачению буржуазного мифа и поддержке освободительного движения, Вакамацу и Адачи колесили по Японии на «красном автобусе», показывая свой палестинский фильм и устраивая продолжительные обсуждения после просмотра (прокатывать откровенно пропагандистский фильм в кинотеатрах им запретили). Участники своеобразного агитационного роуд-шоу регулярно сталкивались не только с полицией, но и с оппозиционными фракциями, от которых группа отбивалась кулаками, нанимая в качестве охраны настоящих уличных бойцов. Доходило до того, что в крупных городах за автобусом следовал целый кортеж из патрульных машин и автобуса со спецназом Сам кинопоказ, таким образом, был представлен как протестный политический акт, не следующий стандартной системе массовых кинотеатров. Проект стал частью широкой ликбезовской и пропагандистской деятельности по привлечению внимания к палестинской проблеме, которая, по их убеждению, в итоге касалась и напряженной внутриполитической обстановки в Японии, где, по уже частому убеждению, революция не была возможной, но отдельные группы всё ещё лелеяли надежду на мировую революцию. По существу, это был призыв к борьбе в самом общем её понимании. Протест против против империализма, колониализма, очередной войны, вырубки лесов или добычи нефти, против коррупции или лживых СМИ, во Вьетнаме, Ливане или Японии — не важно. Главное — неустанное сопротивление и твердая воля к независимости.

«Пока мы существуем, существует проблема оккупации и освобождения, интернационализм не умрёт, не важно, в рамках политического движения или вооружённой борьбы. Вопрос в том, как мы его актуализируем» [10].

Наилучшим средством для актуализации было то, в чем у них было больше всего опыта — кинематограф, ведь оба были убеждены, что «делать фильм и делать революцию — это одно и то же» [11].

Позже они поделили обязанности, условившись продолжать дело революции на двух фронтах, Вакамацу остался в Японии, а Адачи вернулся в Ливан в 1974 году, чтобы снять следующий фильм о НФОП. Несмотря на постоянные проблемы с японской полицией, Кодзи не забыл своего боевого товарища, он постоянно держал связь с Масао и регулярно навещал его, приезжая в Бейрут каждый год. Когда Адачи спрашивал — зачем он возвращается сюда — тот отвечал: «чтобы очиститься». Похоже что Вакамацу действительно воспринимал этот опыт как целительный. Однажды, когда его дочь вернулась из поездки в США, он с отвращением обнаружил в её поведении эгоистические повадки столь чуждого ему американского индивидуализма. В целях перевоспитания избалованная японка была отправлена прямиком в Бейрут, дабы проникнуться духом партизанской общины, где за ней приглядывали Адачи и Шигенобу с маленькой дочкой Мэй, о судьбе которых Эрик Бодлер посвятит целый фильм в 2011 году («The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi and 27 years without images»).

К тому времени воинственность студенческого движения, замахнувшегося на воплощение идей парижской коммуны, значительно ослабла. Первая протестная волна при всем своем спонтанном энтузиазме, не была достаточно мощной и обоснованной, чтобы дать импульс чему-то большему. Но революционные идеалы все еще сохранялся в умах тех, кто не отделял политику от искусства, искусство от жизни. Возвращение на родину для Адачи было бы равносильно предательству этого идеала и означало бы напрасность работы всей его молодости, кроме того, арабские друзья предложили ему организовать нечто вроде пропагандистской киностудии для НФОП. Поэтому он остался в одном из тех редких мест, где политическая и культурная трансформация все еще могла стать реальностью, а он мог помочь её осуществить.

Через год после прибытия Адачи в Ливан началась гражданская война, продолжавшаяся с 1975 по 1990. Неугомонный творец и борец осознал недостаточность одних лишь пропагандистских акций и исчез со всех радаров, занявшись опасными операциями, которые привлекли внимание международных спецслужб, объявивших его в розыск как опасного преступника и террориста. Не снимая кино на протяжении 27 лет (не считая двухсот часов сырого материала, который был безвозвратно утерян после атаки израильских войск на Бейрут в 1982 году[12]) он кадрировал саму реальность, непосредственно и собственноручно, продолжая быть верным не столько коммунистическому “Манифесту” Маркса, сколько сюрреалистическому “Манифесту” Бретона.

Спустя почти три десятилетия, но всё с тем же не погасшим авантюрным блеском в глазах, Масао Адачи вынырнет из небытия в 1997 году, когда будет арестован ливанскими властями за поддельный паспорт, и после трех лет тюремного заключения экстрадирован в Японию, где затем отбудет еще один срок. Тюрьма и пожизненный запрет на выезд из страны не сломили уже 70-летнего режиссера. Спустя более чем четверть века, блещущий новыми идеями авангардист-герильеро вновь взялся за камеру и продолжил снимать своё провокационное, экспериментальное, выходящее за рамки кино, которое сегодня смотрят уже внуки японских бунтарей-шестидесятников.

Опьяненные революцией

«Серийный убийца» и «НФОП» стали логическим продолжением и кульминацией в развитии киноязыка Вакамацу и Адачи, который в итоге пришел к максимальному заострению на волнующих их политических проблемах сопротивления, что было теоретизировано и задокументировано ими в почти манифестационной форме. Можно ли представить более закономерный ход событий для тех, кто ставит знак равенства между фигурами кинематографиста и активиста?

Хотя их фильмы обычно и не включают в канон новой японской волны, крупные авторы как Тэраяма, Осима, Обаяси и влиятельные продюсеры как Кинисиро Кудзуи, признавали их творчество уже в 60-е. Именно они стали первыми деятелями жанра пинку оказавшими мощное влияние на контркультурную среду, задействуя в своих фильмах авангардные техники миксующие Карла Маркса с Маркизом де Садом. Показывая пример всему бурно развивавшемуся в то время арт-андеграунду, в своих провокационных работах они дерзко обнажали теневую сторону экономического чуда послевоенной Японии, которая оказалась наполнена мрачными образами сексуальной истерии и иррационального насилия, ассоциированными с правительственной зашоренностью и молодежным нигилизмом.

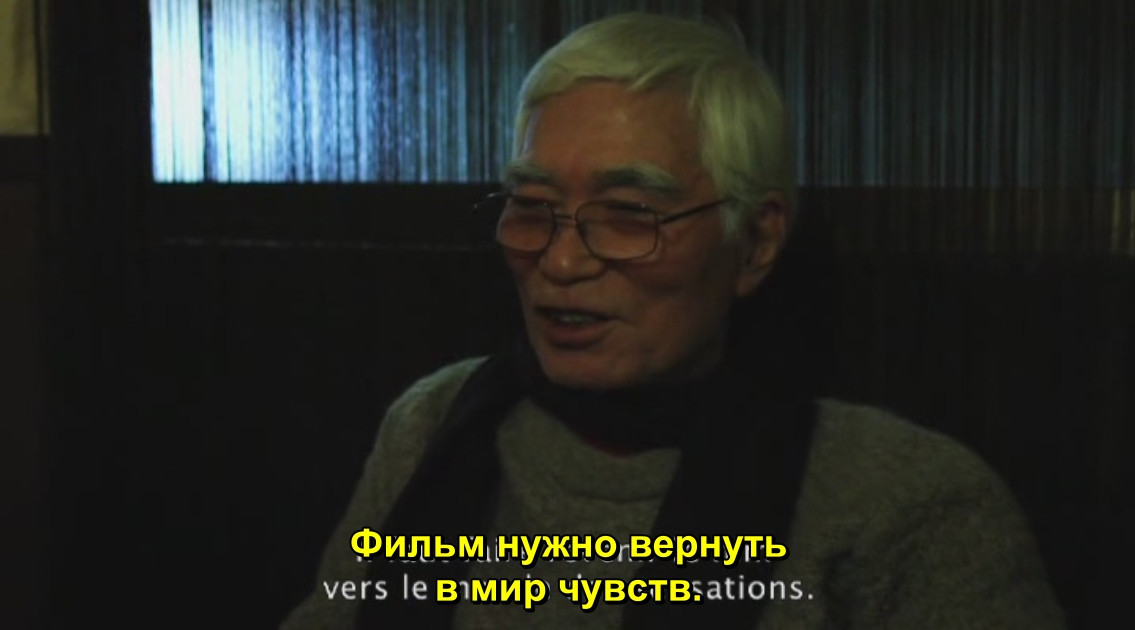

Размышляя над насущными задачами любого сюрреалистического начинания, теоретик культуры Вальтер Беньямин, прежде всего, выделял необходимость достижения экстатического опьянения революцией. Удивительно, как точно эти формулировки подходят нашим героям — «поэтам занявшимся политикой», режиссерам «поставившим силы опьянения на службу революции»[13]. Творчество Вакамацу и Адачи можно выстроить в единый метафильм, сюжет которого мог концентрироваться на проблемах японского социума, на мае 68-го, на идеологическом гнёте, лживых СМИ, или на перманентном насилии между людьми. Неизменным оставалось их особое видение, стремление ухватить zeitgeist, воплотить революционный дух политического и культурного контекста эпохи мятежей и разочарований в идеалах революции. В конце концов, оба оставались верны своему ремеслу. В финале документальной ленты Филиппа Гран Грийе, своим названием цитирующей один из его последних фильмов — «Может быть красота укрепила нашу решимость» (2011), Масао Адачи сформулировал по-буддистски простое и мудрое правило, которое могло бы стать принципом любого независимого творчества: «мы должны снимать фильм чувствами, а не быть заложниками наших идей».

Ссылки:

1. Björn Eichstädt im Gespräch mit Koji Wakamatsu: http://www.dasmanifest.com/06/kojiwakamatsu.php

2. Подорога В. Власть и сексуальность. Синий диван, №12, 2008. С. 34-37.

3. Desser D. Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema, 1988. P. 102.

4. A History of Sex Education Films in Japan Part 2: The Post-War Years and the Basukon Eiga http://www.midnighteye.com/features/a-history-of-sex-education-films-in-japan-part-2-the-post-war-years-and-the-basukon-eiga/

5. Furuhata Yuriko. The Actuality of Wakamatsu: Repetition, Citation, Media Event // The Pink Book The Japanese Eroduction and its Contexts. 2014. P. 155.

6. Stefano Piselli, Carlos Aguilar, Daniel Aguilar. Japanese Ero Gro & Pinku Eiga 1956-1979. Gingko Press GmbH, 2005.

7. Empire and Revolution — Conversation Between Masao Adachi and Takashi Sakai: http://eigageijutsu.blogspot.com/2009/03/empire-and-revolution-conversation.html

8. Adachi Masao, “Eiga undō no senryakuron: sekigun-PFLP sekai sensō sengen,” in Eiga e no senryaku (Tokyo:Shōbunsha, 1974),

9. Цитируется по: Jasper Sharp. Behind the Pink Curtain: The Complete History of Japanese Sex Cinema, 2008. P. 111.

10. Масао Адати: «Вооружённая борьба — высшая форма пропаганды»: http://cineticle.com/texts/1547-masao-adachi-revolution.html

11. Intervista ad Adachi Masao: https://artaud.wordpress.com/2008/07/30/intervista-ad-adachi-masao/

12. Интервью Джастина Шарпа с Масао Адачи в 2007 году: http://www.midnighteye.com/interviews/masao-adachi/

13. Беньямин В. Сюрреализм: последняя моментальная фотография европейской интеллигенции, 1929.