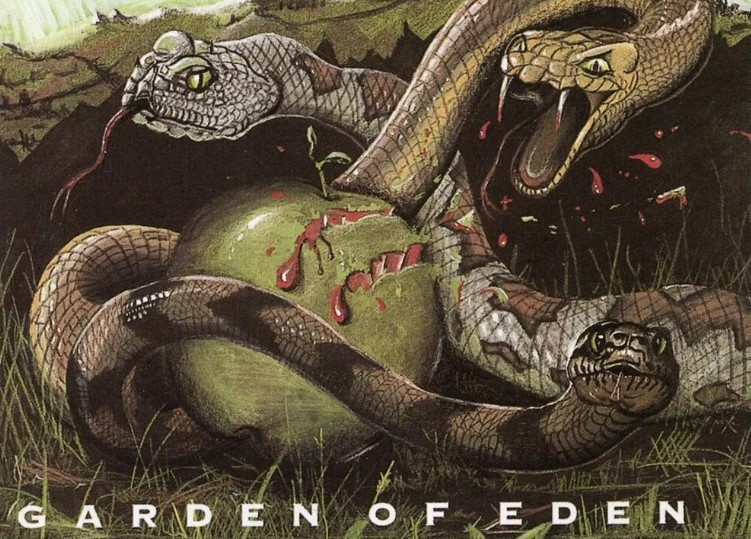

Апокрифическая анархоминиатюра в защиту змей(и всех земных)

Один из самых каноничных тропов (пост)христианской культуры — образ змея. Ассоциируя его с первородным грехом, чаще всего его трактуют как эмиссара сил зла — причём как сторонники (что вполне понятно), так и антагонисты логики вертикали, пронизывающей западную модерность (что, скорее, связано с машинально-некритичной рецепцией образа).

Исключения в этом ряду не составляют даже такие большие художники, как Ансельм Кифер: его змей выглядит созданным из тех же мёртвых материй, что и левиафановы машины смерти. О ремесленных штамповках образа зла — особенно в свете новых войн — говорить и вовсе не приходится: в них змей фигурирует повсеместно (наряду с другими антагонистами фигур небесной канцелярии — по инерциями также изображаемыми на стороне сил зла).

Проблема этого взгляда очевидна: добро и зло в нём сохраняют разметку каноничной христианской модели. Первое в ней — от бога, второе — от ослушавшихся его запрета и восставших против него. При этом, под богом обычно понимается именно та сумма смыслов, которая составила основу европейских Левиафанов и послужила легитимации их власти, их экономик и поддерживаемого ими образа мира. Иначе говоря, если змей — зло, то благо — его антагонист, бог и его, по выражению средневековых богословов, misterium.

Необязательно быть атеистом и придерживаться материалистического мировоззрения, чтобы разглядеть проблематичность такой трактовки: она была вполне очевидна и множеству апокрифических ветвей самого христианства.

Например, лоллардам. Сторонники этого крупнейшего в истории освободительной борьбы религиозно-политического течения полагали, что Люцифер был изгнан с небес за неприятие иерархии и власти, царящих вокруг бога; с тех пор на земле именем Бога покрывают несправедливость и насилие, отождествляя его с благом, а всё противостоящее его власти — со злом. Вспомним блестящий фрагмент из “Консуэло” Ж. Санд, где главная героиня узнаёт об этом перепрочтении фигуры Сатаны — через предание, гласящее от его лица:

“Нет, Христос, мой брат, любил вас не больше, чем я люблю. Пора вам узнать меня, пора, вместо того чтобы называть врагом рода человеческого, снова увидеть во мне друга, поддерживающего вас в борьбе. Я не демон, я — архангел, вождь восстания и покровитель великой борьбы. Как и Христос, я — бог бедных, слабых и угнетенных. Когда он обещал вам царство божие на земле, когда он возвещал вам свое второе пришествие, он этим хотел сказать, что после преследований вы будете вознаграждены, завоевав себе вместе с ним и со мною свободу и счастие. Мы должны были вернуться вместе, и действительно возвращаемся, но настолько слитые друг с другом, что составляем одно целое.”

Эмансипаторный заряд этого взгляда обращает на себя внимание не только по части социальной повестки. Сегодня вполне уместно дополнить его рецепцию перспективой новых материализмов и плоских онтологий.

Действительно, в той мере, в какой порочному земному противопоставлялось всеблагое небесное, каноничное имя бога и ортодоксальная версия Писания неизменно служили обоснованием для безжалостного разрушения мира земных: от утилитарного императива о данности мира человеку в “пользование”, до метафизических привязок мнимого несовершенства земного мира к фигурам зла во всех аспектах христианской культуры — диапазон дискурсивных фигур для такого разрушения интегрирован в саму архитектуру христианской повседневности (включая её более поздние, секулярно-прогрессистские версии).

Критический взгляд на её устройство — важная веха западноевропейской истории. В свете глобальных кризисов XX–XXI веков периодическая ревизия оснований этого устройства выглядит вполне закономерной, хотя и, похоже, несколько запоздалой. И из её перспективы фигура змея предстаёт в по-настоящему новом свете.

Во-первых, он — несомненный антагонист божественного миропорядка. А значит, противостоя небесному, он — эмиссар мира многочисленных земных (презираемых с высот метафизической иерархии).

Во-вторых, именно в этом качестве он и обращается к Еве, побуждая её вкусить плод с древа познания и, тем самым, предпочесть знание — незнанию. В “Страстях по неведению” Рената Салецл метко ставит крайне актуальную философскую задачу: дополнить фуколдианские исследования отношения знания и власти — исследованиями отношения власти и незнания: действительно, для того, чтобы осуществляться, власть часто нуждается именно в незнании, и повсеместно принуждает к нему своих потенциальных агентов. Фигурой, принуждающей к незнанию в райском саду, является бог, — фактически замыкающий своих созданий в узком горизонте дозволенных представлений. В века идеологий именно эта модель будет служить им эпистемологическим ориентиром, побуждая их строить герметичный “рай на земле” с предсказуемой системой наказаний и диссонирующей со всем живым метафизической темпоральностью. В этом смысле побуждение змея — войти в мир именно как мыслящее существо и в этом реализовать своё своеобразие, выстраивая собственные отношения с другими земными (не к этой ли цели — понимания человеком самого себя и своего места в мире — в итоге будет обращено всё научное знание?)

Таким образом, змей фактически обращается к Еве от лица земных и в их витальных интересах: “Знай себя, нас и найди свой способ быть с нами”, — увещевает он. “Не знай, пользуйся миром безоглядно, слепо верь, не спрашивай”, — напротив, предостерегает её бог. Странно ли, что именно этот императив и ложится в основу всех последующих систем власти: государств, капиталов и их разветвлённо-гибельных производных?

В-третьих, характерно, что змей обращается к именно женщине. С одной стороны, более тесная связь мужчины с властью в классической метафизической традиции, действительно, ослепляет его перед лицом всего, что ей противостоит и искушает; из этого положения знание действительного и невыгодно, и непривлекательно. С другой стороны, женщина более интенсивно включена в циклы мира и его темпоральности рождающихся, рождающих и смертных, и для метафизической картины мира это оказывается важным: её эпистемическая привилегия делает для неё знание действительности земных и более желательным, и более доступным.

В-четвёртых (и это очевидно лишь с момента появления теории эволюции), змей — рептилия, а значит, в некотором смысле предок человека; то есть буквально некто, кого с куда большим основанием следовало бы назвать его родителем, нежели метафизического бога. Тем менее странным выглядит то, что этот подлинный родитель обеспокоен судьбой своих детей и их со-бытием с другими земными: призывая знать, змей побуждает постигнуть темпоральность человеческого именно как земного, и потому неповторимо своеобразного, но при этом состоящего в содружестве с другими — за пределами вечности и утратив место избранного раба Божия ради солидарности всех земных.

Как мы помним, всё последующее складывается ещё более драматично, чем следовало ожидать: не вняв этой части побуждения, человек всё равно не решается принять сторону земных и подлинно (за пределами власти) знать: вместо этого он начинает разрываться между проклятием грехопадения и попытками вернуться и вымолить прощение — через воссоздание метафизического образа мира на протяжение всей истории. Похоже, отчасти именно из этой эпистемической “разорванности” рождаются и хищные империи, и опустошительный капитализм, и в целом циничный разум.

Так, если бог и его misterium становятся субстанцией империй, безжалостных и ко всем земным, и к человеку как части их федерации, змей — их главный антагонист и враг. Как и все враги власти, он становится объектом её клеветы, насмешек и ложных репрезентаций; из него божественный Левиафан варит себе змеиное вино, чтобы опьянять им новых и новых обречённых на то, чтобы никогда подлинно не войти ни в одно из царств и рабски провести на коленях свою невозможную вечность.

В век глобальных акратических ревизий метафизических инерций стоит учесть и эту; время исчезновения тысяч животных видов, разрушения живых пространств мира и огромности человеческого горя — запоздалая, но всё же истинностно необходимая точка для перезагрузки многих ключевых тропов власти. Не забудем здесь и змея.