«Тьфу, черт, опять они тут пляшут!» Пластика, ритмика и музыкальное движение в Институте живого слова

В серии «Научная библиотека» издательства «НЛО» вышла новая книга — сборник «Живое слово: логос — голос — движение — жест». Мы публикуем включенную в него статью Ирины Сироткиной — о том, как

Институт живого слова (1918–1924) — один из самых ярких эпизодов из жизни петроградских гуманитариев. В настоящем сборнике его истории посвящены несколько статей. Не все, однако, отмечают, что Институт живого слова и весь проект «оживления» слова был прямым продолжением другого, не менее экзотического для наших северных берегов проекта — нового Возрождения. Это возрождение — третье по счету, вслед за итальянским Ренессансом и немецким Романтизмом, провозгласил в самый канун ХХ века профессор-античник Фаддей Францевич Зелинский [Зелинский, 1899: 140; Брагинская, 2004]. Его ученики в Петербургском университете образовали группу, так и назвавшую себя — «Союз Третьего Возрождения», а ученицы с Высших женских (Бестужевских) курсов создали «студию пляски», которой сам профессор дал имя «Гептахор» [1]. Именно студийцы Гептахора, вместе со специалистами по ритмике и сценическому движению, были приглашены в Институт живого слова, чтобы возрождать искусство «орхестики». В статье речь пойдет о том, какое место жест, пластика и танец занимали в этом грандиозном проекте.

* * *

В 1910 году из Петербурга поездом до Одессы, оттуда — пароходом до Пирея отправилась группа молодых людей, предводительствуемая профессором Фаддеем Зелинским. На пароходе вместе ехали его студенты из Санкт-Петербургского университета и с Бестужевских курсов. К экскурсии присоединился Всеволод Мейерхольд, собиравший материал для постановок на античные темы; позже он вспоминал, как хорошо курсистки пели на корабле народные песни. Зелинский сидел на носу окруженный своими ученицами: «Они сняли свои шарфы и украсили ими канаты. Ветер играл этими цветными флажками над головой учителя. А он повествовал о том, как афиняне возвращались из Тавриды или Колхиды к родным берегам и всматривались вдаль, ожидая, когда блеснет на солнце золотое копье Афины, венчающей Акрополь» [Воспоминания…, 2007: 142; Анциферов, 1992, гл. 5]. Профессор вез своих питомцев не к чужедальним руинам, но к родному очагу. Ведь у каждого европейца по меньшей мере — «две родины: одна — это страна, по имени которой мы называем себя, другая — это античность» [Гусейнов, 1993: 3].

Надеясь исправить современный логоцентризм, Зелинский выступил сооснователем Института живого слова — слова экспрессивного, реализованного в драме, пластике и жесте, как это было в античной хорее. Возвращенное к музыке, мимике и пластике, омертвевшее было слово воскресает, становится живым. Институт стал первым ученым и учебным заведением, в котором привычная иерархия слова устного и письменного была перевернута и слово книжное подчинено звучащему, пропеваемому, протанцовываемому. В этом у Зелинского было много единомышленников, и, прежде всего, сооснователь и директор Института живого слова, Всеволод Николаевич Всеволодский-Гернгросс (1882–1962), и учитель этого последнего на Драматических курсах при Петербургском театральном училище Юрий Эрастович Озаровский (1869–1927). Озаровский начал, а Всеволодский продолжил возрождать искусство декламации через возвращение слова к тому синкретическому единству поэзии, музыки и жеста, в котором оно существовало когда-то, в античном театре. Основываясь на античности — такой, какой они себе ее представляли, — деятели современного театра, включая Озаровского, Гернгросса, С.М. Волконского и Вс.Э. Мейерхольда, считали, что жест предшествует слову, а слово завершает и конкретизирует жест [2]. Озаровский доказывал, что более выразительно то чтение, которое совершается при участии мимики и пластики, — ведь именно в движениях лица и тела рождается тембр голоса, выражающий чувство. И наоборот: «Мы приучаемся по голосу вызывать в нашем воображении ту или иную пластику человека…, постоянный лик, его маску, грим, портрет». Декламация, следовательно, пользуется сполна «живым, т.е. подвижным, т.е. мимирующим звуком речевой музыки человека» [Озаровский, 1914: 116–117, 282].

Озаровского, за его страсть к античности и фольклору, т.е. архаическим корням театра, современники называли «режиссером-археологом» [3]. «Театр, — писал он, — вырос из религиозных дифирамбов Дионисова культа. Там, в благословенной Элладе, у курящейся филемы, среди исступленной и пьяной от страсти молитвословий толпы оргиастов, вырывались стоны и вопли души, прозревшей истину в откровениях экстаза. Там, в этих стонах и воплях, созидалась музыка души, первые звуки и тоны свободного (ибо бесцельного и беспредметного) музыкального слова». Нужно, считал Озаровский, вернуть сценическому чтению, декламации, его пластичность и музыкальность, чтобы искусство не было «оторванным от его несомненной родины: мысли и эмоции — музыки и мимики» [там же: 123].

В занятиях Озаровского принимали деятельное участие члены его семьи: в собирании фольклора — сестра, актриса, Ольга Эрастовна, в написании книги «Музыка живого слова» — сын Николай, в создании театра — жена Дарья Михайловна Мусина-Пушкина (1873–1947). Вместе супруги создали театр «Стиль», в постановках которого значительное внимание уделяли сценическому движению. В их доме бывала и Айседора Дункан, которая также начала свой путь к хорее с попытки реконструировать античную трагедию с участием движущегося хора, да еще и на греческой земле [4]. Сам Озаровский, примерно в те же годы, ставил в Александринском театре трагедии Еврипида и Софокла [Серова, 2009]. Певица и драматическая актриса, Мусина училась выразительному движению в Париже по системе Франсуа Дельсарта. С самого основания Института живого слова она стала преподавать там «пластическую выразительность по Дельсарту». А в 1920 году, когда отъезд Озаровского за границу был уже предрешен, Мусина открыла «Студию единого искусства имени Дельсарта», где сама вела пластику, а ее дочь от первого брака Татьяна Глебова преподавала «танец в его естественно-пластических формах». Всеволодский-Гернгросс также отдавал движущемуся и поющему хору самое видное место в спектаклях своего Экспериментального театра, сцену для которого — в форме амфитеатра — он соорудил в Институте живого слова. Он подчеркивал, что речь идет не о балете, а орхестике — искусстве античного хора, движения которого «подчинены пластической мелодии» [Всеволодский-Гернгросс, 1927: 149, цит. по: Дворник, 2012: 52].

Однако первым, кто поставил вопрос о том, что в Институте живого слова должно преподаваться выразительное движение, стал А.В. Луначарский. В качестве наркома он очень поддержал создание Института, аргументируя это, в том числе, тем, что советской республике нужны подготовленные ораторы (см. статью Крейга Брандиста в настоящем сборнике). Уже на первом собрании организационного совета Института Луначарский упомянул в числе целей «расширение и развитие в индивидууме способностей выражать собственные чувства, влиять на других и импровизировать», а также порекомендовал включить в дисциплины «дидактику и психологию толпы и слушателей» и курс «мимики и жеста» [Вассена, 2007]. По словам исследовательницы Раффаэллы Вассены, организация этого курса оказалась непростой. Спорили, в частности, о том, что взять за основу — систему Франсуа Дельсарта или ритмику швейцарского композитора Эмиля Жака-Далькроза. «Выбор пал на ритмику Далькроза, где движение тела подчинялось закону, искать который следовало не в чувствах, а в звуке: мимические упражнения должны были поэтому приучить курсанта координировать движения тела с музыкальным ритмом» [там же]. Нелегким оказался и выбор преподавателя мимики и жеста: сначала на эту должность предложили пластичку Аду Корвин [5], потом — доминиканца, отца Мари-Жозефа Лагранжа (sic! Р. Вассена оговаривается, однако, что проверить эту информацию не представляется возможным). Ясно одно: в январе 1919 года ритмику в Институте живого слова уже преподавали. Ирина Одоевцева, только поступившая в институт, вспоминала: «Голодный, холодный, снежный январь. Но до чего интересно, до чего весело! В “Живом слове” лекции сменялись практическими занятиями и ритмической гимнастикой по Далькрозу» [Одоевцева, 2009: 22]. А весной 1919 года на театральном отделении Института ввели не один, а целых три курса: обязательный — «ритмическую гимнастику по Далькрозу» (ее преподавала Н.П. Песнячевская, она же вела занятия по сольфеджио и «исправлению недостатков слуха») и два курса на выбор — «пластическую выразительность по Дельсарту» (преподавала Д.М.

Если имя студии дал этот профессор-античник, то примером для подражания стала Айседора Дункан, которая еще до революции приезжала в Россию трижды: в 1904/1905, 1908 и 1913 годах. Надо оговориться: никто из участников студии никогда не брал у Дункан уроков, да и сама Айседора говорила, что научить танцевать никого нельзя, можно только пробудить такое желание [Дункан, 1989: 71–72]. Гептахор хотел следовать не букве, а духу ее искусства — говоря их собственными словами, учиться у нее не танцу, а пляске, вдохновленной музыкой и наполненной искренним чувством [6]. Согласно уставу Гептахора, он назвался «студией пляски» [Воспоминания…, 2007: 497–501], и студийцы смело взялись за невозможное: создать «метод преподавания и воспитания в учениках пляски», — т.е. научить чувству, радости, экстазу. Речь шла о гораздо большем, чем техника движений — о «творческом жизнеощущении» человека, которое «дает ему внутреннюю силу и свободу, делает его прекрасным». Таким жизнеощущением — способом продлить «редкие минуты озарения» — и была для гептахоровцев пляска. В ней, и только в ней, по словам основательницы студии Стефаниды Дмитриевны Рудневой, современный человек может почувствовать себя «творческим и гармоническим», а жизнь становится «единой, говорящей» [там же: 308].

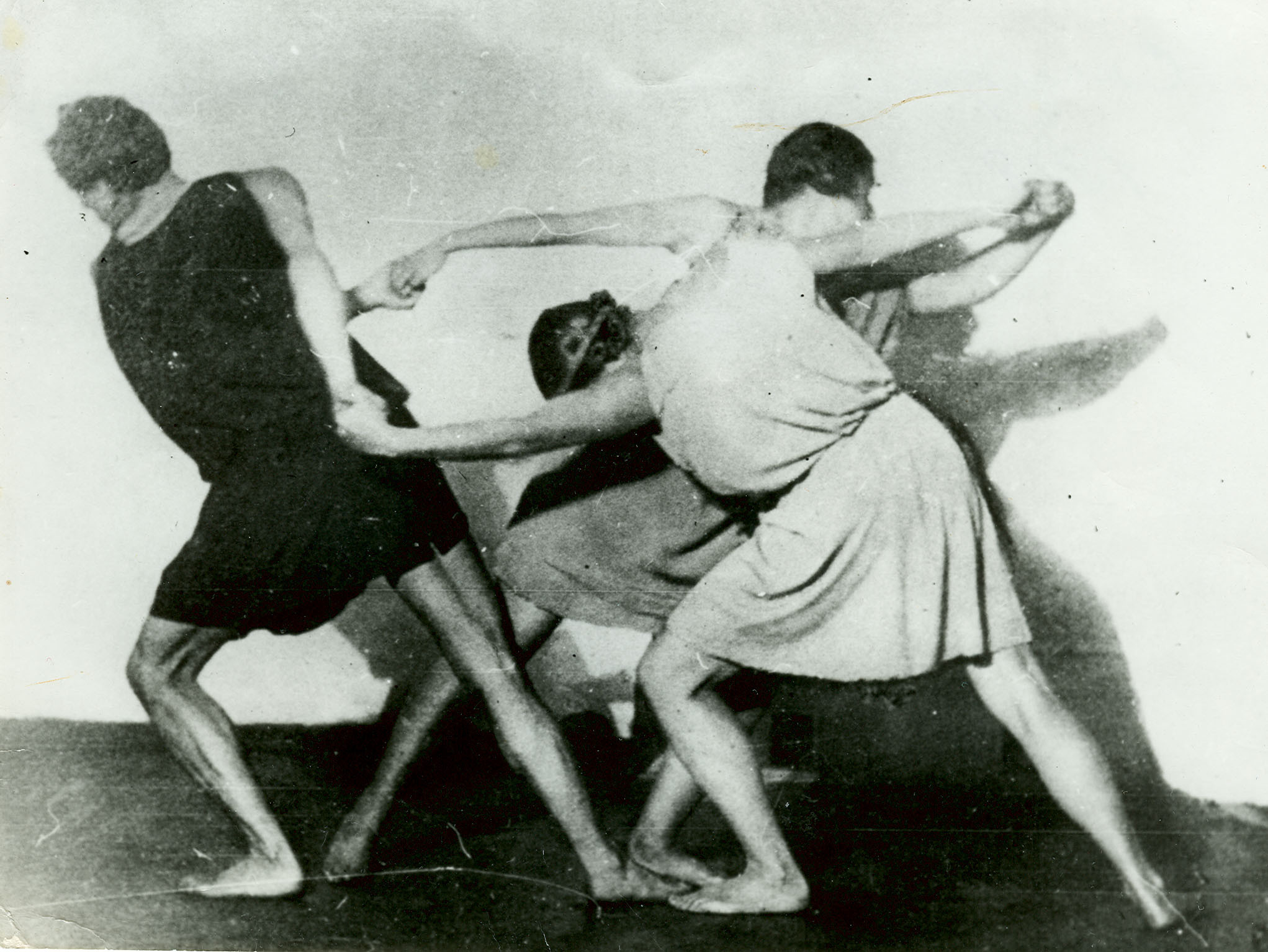

Студийцы отказались от хореографии как предварительной постановки танцев — их «вещи» вырастали как основанные на музыке импровизации. Своей задачей, по словам Рудневой, они считали «воспитание в учениках способности непосредственно передавать телодвижениями ощущения, непосредственно возникающие в человеке при слушании музыки» [РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 2. Ч. 1 — Curriculum Vitae С.Д. Рудневой]. Слово «непосредственно», повторяющееся у Рудневой дважды, представляется не столько оговоркой, сколько подчеркиванием кредо студии — идеи о том, что импровизация идет и от музыки, и от особого самоощущения — радостного, «плясового». Материалом для импровизаций служила античность; сначала студийцы делали пластические инсценировки античных мифов, а позже стали экспериментировать с движением «под звук поющихся слов», с тем, чтобы, отвечая на запрос Всеволодского, перейти к «движению под декламацию» [там же].

Уже в первом учебном году в штате Института, кроме Рудневой, числились Наталья Энман и Ильза Тревер из первого состава студии, а также члены «Молодого Гептахора»: В.П. Бражников (Кука), В.З. Бульванкер (Волк), Т.П. Еремеева, А.А. Пресняков и Н.К. Фандерфлит. Когда Институту были предоставлены помещения в Царском Селе, в Лицейском корпусе, преподаватели Гептахора приезжали туда с ночевкой и, возможно, плясали не только в помещениях, но и в царскосельском парке [Воспоминания…, 2007: 228–229]. А осенью 1919 года институт переехал на Знаменскую, в помещение бывшего Павловского женского института. Здесь прошел ряд показательных вечеров с демонстрацией разных систем: уже упоминавшаяся Ада Корвин показывала «пластику», Гептахор — «музыкальное движение», Мусина — систему Дельсарта [ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 18. Ед.хр. 290. Л. 61–62]. Между этими направлениями существовали и различия, и точки схождения. Так, хотя Гептахор резко размежевался с ритмикой Далькроза, посчитав ее слишком буквальным, механистическим следованием музыке, то к системе Дельсарта отнесся благосклоннее, успешно используя идеи этого последнего о центре тяжести тела и целостном движении [7].

Лекция Ирины Сироткиной «Забытый танец авангарда: пластические студии 1920-х годов», прочитанная в Центре авангарда (Москва, 10 ноября 2013 года)

По-видимому, в 1920 или 1921 году Институт живого слова переехал в здание бывшего Северного кредитного общества (пл. Александринского театра, 7), в актовом зале которого, с прекрасной акустикой, устраивались концерты Русского музыкального общества. «Вместе с нашими “живословками” мы давали там концерты, на которые собиралось много публики», — писала Руднева. Там же весной 1921 года прошла конференция работников по движению, которая «охватила все вопросы пластики и дала возможность всем деятелям искусства и педагогики впервые выяснить и сопоставить задания, методы и результаты работы представленных в Петрограде систем» [ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 4. Ед.хр. 54. Л. 70]. В том же зале, превращенном в амфитеатр, Экспериментальный театр Всеволодского-Гернгросса показал свои постановки, включая «Потонувший колокол» Герхарда Гауптмана. Пьеса трактовалась как борьба христианства и язычества, с хором и «эльфами и сильфами», пляшущими под слова «смейтесь, вейтесь, все вперед — вот он, вот он, хоровод». Ученики Гептахора играли эльфов и фей, потому что двигались лучше, но зато — по словам одной из них (Эвелины Цильдерман) — и больше мерзли на спектаклях: «Все зрители в зале сидели в шубах, а мы играли в легких, полупрозрачных хитонах» [Воспоминания…, 2007: 564].

Какое-то время Всеволодский показывал всяческую заинтересованность в работе Гептахора — ведь занятия эти, как думал он, имели целью научить студентов «орхестике», подготовить актеров для «античного хора». Поначалу он требовал, чтобы все участники его театральной студии посещали эти занятия. Поддерживал он и самих студийцев: принял на работу сразу несколько из них и тем самым спас от голода (преподавателям полагался «усиленный» паек — правда, в основном из черных сухарей и селедочных головок) и холода (Институт хорошо отапливался). Как уже упоминалось, Всеволодский предоставил помещение Института для занятий и публичных выступлений Гептахора и спонсировал конференцию по движению, дав возможность студии показать свою работу и добиться признания у специалистов по движению. А в ноябре 1921 года он привез из Москвы билет на выступление Айседоры Дункан в Большом театре и отправил Рудневу и Бульванкера в командировку, с бесплатным проездом до Москвы, чтобы те смогли увидеть своего кумира. Однако со временем Всеволодский все больше косился на увлечение некоторых студентов движением. Так, сестры Эвелина и Эмма Цильдерман (в замужестве — Фиш) нашли пианистку и в свободный момент занимались сами. «Проходя по коридору мимо и услышав игру рояля, [Всеволодский] приоткрывал дверь, а увидев, что мы опять занимаемся, говорил: “Тьфу, черт, опять они тут пляшут” — и захлопывал дверь». Девушки считали, что директор ревновал их к Гептахору [Воспоминания…, 2007: 563–564].

На третьем году преподавания разразился конфликт. Его отчасти спровоцировали сами студийцы, заявив Всеволодскому, что не допустят занимать «недоучившихся» студентов в публичных выступлениях, куда директор их частенько посылал. У Всеволодского же не было другого выхода — ему надо было отчитываться о работе Института, чтобы получать финансирование и пайки. 16 апреля 1922 года в правление института поступило заявление Рудневой «об отказе студийцев от участия в дальнейших организуемых институтом массовых мероприятиях (концертахбалах и др.) и переходе к самостоятельной творческой работе». Видно было, что сотрудничества не получилось, отчасти потому, что Гептахор — гораздо больше, чем участие в постановках Всеволодского, — интересовала «самостоятельная творческая работа» [8]. «Тогда Всеволод Николаевич поставил перед учениками, занимающимися в Гептахоре, вопрос: или — или. Мы должны были решить, чем мы хотим заниматься — театром или музыкальным движением» [Воспоминания…, 2007: 564]. Осенью того же года гептахоровцы ушли из Института. «Это был тяжелый крах, — признавалась Руднева, — мы теряли не только великолепную площадку для выступлений и зал для занятий; мы теряли уже готовые молодые кадры, свой большой, сделанный с ними репертуар… (А кроме того и “ученые” продуктовые карточки.)» [там же: 268]. При этом Руднева ни словом не обмолвилась о том, что их уход угрожал эксперименту Всеволодского по возвращению в театр орхестики и пляски. Вместе с ними Институт покинуло тринадцать или четырнадцать студенток, ставших членами Гептахора (некоторые, правда, позже вернулись в Институт живого слова).

До апреля 1923 года гептахоровцы еще считались сотрудниками Института [там же: 737]. Сам же Институт был сначала снят с финансирования и передан в ведение Российской академии художественных наук, а в конце 1924 — начале 1925 года окончательно «ликвидирован» [РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 6, Ед. хр. 39].

Что же показал эксперимент по «оживлению» слова в стенах одного учреждения — правда, в одно и то же время исследовательского, учебного и художественного? Он продемонстрировал: λόγος и μουσική не противостоят друг другу, а соединяются в «логике мысличувства» (термин Озаровского). Эта «логика» возникает из «музыки» или «мелодии» речи, из тембра голоса, мимики и жеста. Жест, по словам Дельсарта, есть «прямое орудие сердца; непосредственное проявление чувства, выражение того, что в словах пропущено» [Волконский, 1913: 60–61]. Жест получает смысл, если он «непосредственно» связан с музыкой и чувством — об этом сбивчиво, но убежденно говорила Руднева. В это же время Андрей Белый писал о «внутренней музыке», из которой рождается или заново «оживает» слово [9]. «Внутренняя музыка» — синоним чувства и выразима сначала только жестами, «но за жестами музыки и мимики, — считал Белый, — подымается в нас внутренновстающее слово». Именно так он представлял «зачатие смысла слова внутри нас» [Белый, 2011: 79]: смысллогос возникает из мусикé — стихии, которая «и музыка, и слово», и — движение [10].

Если говорить о крайних философских основаниях, то следует отметить, что как Белый, так и основатели Института живого слова в своих интуициях и размышлениях апеллировали скорее не к рациональному образу мира, в центре которого — Ум, Нус, Логос, а к такому, в центре которого — «исконное противоречие и исконная скорбь в сердце Первоединого» [Ницше, 1990: 78]. Или же — «дионисийская» музыка и пляска, содержащая в себе «третью логику» — «новый смысл звуков слов, их разумную солнечность» [Белый, 2011: 79]. И пока еще длилось «дионисийство» Серебряного века, а в Институте живого слова еще вели занятия и выдавали пайки из черных сухарей, эти удивительные люди находили «разумную солнечность», мысль-чувство — в пляске, λόγος — в μουσική.

Рекомендуем читать:

— Сироткина И. Свободное движение и пластический танец в России. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

— Сироткина И. Шестое чувство авангарда: танец, движение, кинестезия в жизни поэтов и художников. СПб: Издательство Европейского университета в

— Сироткина И. Нагота как сценический костюм // Теория моды. № 24. 2012.

— Сироткина И. «Театр коллективного энтузиазма»: Мейерхольд, Подвойский и рождение жанра физкультпарадов // Теория моды. № 33. 2014.

— Конец институций культуры двадцатых годов в Ленинграде. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Примечания

[1] Т.е. «пляска семи», по тогдашнему числу участниц; о студии «Гептахор» и о созданном ею «музыкальном движении» [см.: Айламазьян, 1997; Сироткина, 2012; Тейдер, 2006]. Я благодарю Аиду Меликовну Айламазьян за то, что ввела и меня в круг «семи пляшущих», впрочем, ставший сегодня гораздо шире (см.: www.heptachor.ru).

[2] По словам солидарного с ними М.М. Бонч-Томашевского, «действенное слово не предрешает движения, но завершает его. Действенный поэт в моменты высшего пантомимического напряжения подсказывает слова актеру, и эти слова венчают триумфальную пантомиму, бросают в подготовленный жестом зрительный зал конкретизацию этого жеста» [Бонч-Томашевский, 1912–1913: 15].

[3] Именно Озаровский, считает Филипп Дворник, привил студенту Гернгроссу интерес к звучащему слову, театральной декламации, истории театра и привлек его к научно-исследовательской работе [Дворник, 2012: 9–10].

[4] Фотография Айседоры Дункан с автографом [1910е годы] находится в фонде Мусиной в РГАЛИ, фонд 2759.

[5] В цитируемой статье Р. Вассен неверно указан пол — речь идет не о мужчине, «А.А. Корвине», а женщине. Начинающей актрисой Ада Корвин, в 1908 году играла одну из «неродившхся душ» на премьере «Синей птицы» в Художественном театре. Позже она занималась в студии Мейерхольда на Бородинской, а зимой 1912/1913 года училась у Э. Жак-Далькроза в Хеллерау и получила диплом преподавателя ритмики; см. о ней: Сироткина 2012.

[6] О различии пляски и танца [см.: Сироткина, 2010; Sirotkina, 2010].

[7] Известно, что Эмма Цильдерман (в замужестве Фиш), студентка Института живого слова, перешедшая в студию «Гептахор» (см. об этом ниже), задавала своим ученикам конспектировать Дельсарта в изложении С.М. Волконского [Волконский, 1913] (из личного сообщения ученицы Э.М. Фиш, Татьяны Борисовны Трифоновой).

[8] В конце 1923 года у Всеволодского возник совместный проект с танцовщиком «Молодого балета» Георгием Баланчивадзе, в котором будущий знаменитый хореограф Баланчин дебютировал как постановщик пластики. Вместе они подготовили спектакль по поэме Александра Блока «Двенадцать» — без музыки, лишь под «хоровую декламацию», воспринятую как голосовая партитура, музыкальноритмическое начало для танцевальнопантомимического действа [Всеволодская-Голушкевич, 1990, цит. по: Дворник, 2012: 109; Скляревская, 2004]. Неизвестно, помогал ли ему в этом ктото из сотрудников театрального отделения Института живого слова, так как ни преподавателя ритмики Песнячевской, ни Гептахора к этому времени там уже не было.

[9] Одна из его лекций в Пролеткульте называлась «Живое слово»; прочитанная в Москве, она звучала параллелью тому, чем занимались петроградские коллеги поэта (см. статьи Е.В. Глуховой и Д.О. Торшилова в настоящем сборнике).

[10] Проблема «музыкального как дословного» выходит за рамки этой краткой статьи; обзор современного ее состояния см., например, в: Беспалов 2010: гл. 7.

Архивные источники

Государственный архив Российской Федерации.

Российский государственный архив литературы и искусства

Фонд 941. РАХН/ГАХН. Оп. 4. Ед.хр. 2 (Материалы Института живого слова НКП, 1922). Оп. 6. Ед.хр. 39 (Протоколы комиссии по изучению живого слова, 1925).

Фонд 2306. Наркомпрос/Мин. просвещения РСФСР. Оп. 18. Ед. хр. 290 (Краткий отчет о деятельности Института живого слова, 1919). Оп. 24. Ед.хр. 101 (Положение об Институте живого слова, 1919).

Фонд 2307. Главнаука. Оп. 4. Ед. хр. 54 (Устав Института живого слова, 1921).

Фонд 2759. Дарья Михайловна Мусина-Пушкина.

Литература

Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992. URL: http:// www.sakharovcenter.ru/asfcd/auth/auth_pages3b61.html?Key=16520& page=202

Айламазьян А. О судьбе музыкального движения // Балет. 1997. № 4.

Белый Андрей. <План лекции> Жезл Аарона. Публ. и коммент.е.В. Глуховой // Миры Андрея Белого. Белград; М., 2011.

Беспалов О.В. Символическое и дословное в искусстве ХХ века. М., 2010.

Бонч-Томашевский М.М. Театр и обряд // Маски. 1912–1913. № 6.

Брагинская Н.В. Славянское возрождение античности // Русская теория. 1920–1930е годы. Материалы Десятых Лотмановских чтений. М., 2004.

Вассена Р. К реконструкции истории деятельности Института живого слова (1918–1924) // Новое литературное обозрение. 2007. № 86. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/va5pr.html

Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту). СПб., 1913.

Воспоминания счастливого человека. Стефанида Дмитриевна Руднева и студия музыкального движения «Гептахор» в документах Центрального московского архива-музея личных собраний. М., 2007.

Всеволодская-Голушкевич О. Первый этнографический театр // Советский балет. 1990. № 4.

Всеволодский-Гернгросс В. Фотосценическая коробка и амфитеатр // Театральнодекорационное искусство в СССР: Сборник статей. Л., 1927.

Гусейнов Г.Ч. «…И ты тоскуешься по белым храмам и душистым рощам…» О жизни и книгах Фаддея Францевича Зелинского // Зелинский Ф.Ф. Сказочная древность Эллады. Мифы Древней Греции / Сост. Г.Ч. Гусейнов. М., 1993.

Дворник Ф. Деятельность Экспериментального театра в контексте научных исследований В.Н. Всеволодского-Гернгросса 1910–20х годов. Дипломная работа, научный руководитель В. Золотухин. М., 2012.

Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. Киев, 1989.

Зелинский Ф.Ф. Античный мир в поэзии А.Н. Майкова // Русский вестник. 1899. № 7.

Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. Пг., 1918.

Зелинский Фаддей (Тадеуш). Значение ораторского искусства // Новая Польша: Альманах. 2010. № 12. URL: http://ww.novpol.ru/index.php?id=1303.

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1.

Одоевцева И. На берегах Невы. М.; Владимир, 2009.

Озаровский Ю.Э. Музыка живого слова: Основы русского художественного чтения. Пособие для чтецов, певцов, драматических и оперных артистов, ораторов, педагогов. СПб., 1914.

Серова С.П. Предисловие ко второму изданию // Озаровский Ю.Э. Музыка живого слова. 2е изд., доп., репринт. М., 2009.

Сироткина И. Пляска и экстаз в России от Серебряного века до конца 1920х годов // Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций. М., 2010.

Сироткина И. Свободное движение и пластический танец в России. Изде 2е, испр. и дополн. М., 2012.

Скляревская И. Формирование Темы. (Раннее творчество Баланчина) // Театр. 2004. № 3.

Тейдер В. Гептахор — студия музыкального движения // Альманах Московской государственной академии хореографии. 2006. № 6, 8.

Sirotkina I. DancePlyaska in Russia in the Silver Age // Dance Research.

The Journal of the Society for Dance Research. 2010. Vol. 28 (2).