Заметка о первой главе книги «Severed Head. Capital Vision» Юлии Кристевой

Образ отрезанной головы, черепа в мифах, литературе, живописи и в культуре циркулирует испокон веков. Столь длительное путешествие по культурным волнам оправданно сложившейся устойчивой и нерушимой силой репрезентации, которой обладает эта часть человеческого тела. Но что на самом деле бессознательно инвестируется в образ оторванной от тела головы и чем мотивировано формирование вокруг него сакрального пространства? Юлия Кристева в книге “The Severed Head. Capital Vision” анализирует этот образ, проводя глубокий анализ современных музейных практик, и архаизированных, но неостывших ритуалов, предлагая свою трактовку поклонения останкам.

“Оторванная голова” была написана в 1998 году, в то время Кристева курировала выставку в Лувре, на которой были представлены вариации всевозможных черепов и "оторванных” голов, начиная скульптурой древних времен, заканчивая современным искусством. В этих артефактах из буквально разных измерений культуры Кристева, кончено, заметила первоочередное значение черепа, как образа смерти, сублимации страха смерти и конечности тела. Пусть эта конечность и концентрируется в форме конкретной конечности — головы. Уникальной интерпретацией Кристевой становится ее понимание голов без тела, черепов, как галлюцинаций инфантильного видения материнского лика, в противовес доминирующей позиции фаллоцентризма. Черепа, оторванные головы, таким образом, становятся вместилищами призраков переживаемой в детстве утраты близости с матерью и сепарации. Кристева убедительно доказывает, что из невозможности репрезентации мысли самой по себе, ее интимности, объекты искусства и мира способны “пробуждать”, возбуждать силу мысли, а значит в видимых объектах мира не сколько важны конкретные значения, сколько потенциал к порождению этих значений. Образ черепа и головы выступают как квинтэссенция этого процесса.

Кристева начинает свое исследование с воспоминания о матери. Еще в детстве, малышке Кристевой был брошен вызов, в последствии, застрявший в ее памяти. Однажды, расположившись с сестрой и матерью у радиоприемника, будущая психоаналитик и семиотик услышала голос радиоведущего: “Какой самый быстрый способ передвижения в мире? Отправьте нам свой ответ с изображением на открытке по следующему адресу…” Сестры начали спорить, выбирая между самолетом и ракетой. Но мать девочек предложила свой вариант: “Я думаю, что это мысль.” Несмотря на сомнение дочери в художественных возможностях репрезентировать мысль, мать нарисовала картинку, которую Кристева описала так:

“Слева можно было увидеть тающего снеговика, его голова отваливалась, словно отрубленная невидимой гильотиной нарисованного солнца. Справа — Землю на межзвездной орбите, словно предлагающей свои воображаемые просторы для “диванных” путешествий. Признаться, в этом рисунке не было ничего особенного. И все же, его лаконичность, пустота и бесполезность тающего тела, эта оторванная голова слились в весьма гениальную идею: только скорость мысли способна превысить скорость тел, пусть даже космических, человеческих, или технологических.”

Рисунок матери восхитил Кристеву своей простотой и соприсутствием иронии, лаконичности с

“Я все еще не могу отвести глаз от этой отрубленной головы. Как бы я ни хотела, это превратилось в мой симптом. В депрессию, одержимость смертью, в признание женских и человеческих страданий, в стремление к кастрации? Я принимаю все эти человечные, даже слишком человечные гипотезы. Я отталкиваюсь от них, чтобы представить важный момент из истории визуальности. Момент, когда люди не были способны удовлетвориться копированием окружающего мира, но с помощью нового, интимного понимания своей способности к взгляду самому по себе, за счет этого дополнительного разворота к способности представлять и думать, они пытались сделать видимой саму субъективную интимность (мысль). Внутреннюю чувствительность, духовность, привязанность к отражениям, экономию страданий и удовольствий души. Это прикосновение к невидимому, несомненно, столкнуло их с фундаментальным невидимым — смертью: исчезновение нашей плотской формы и ее наиболее заметных частей: головы, конечностей и половых органов, прототипов жизненной силы.<…> Для представления невидимого — тоски о смерти, или радости торжества мысли над ней, разве не нужно было начинать с представления потери этого видимого (потери телесного облика, настороженной головы, спрятанных гениталий)? Если понимание мысли как точки интимности — фундаментальный вывод человечества о самом себе, разве он не должен был быть сконструирован через путь одержимости головой как символом мыслящего живого существа?”

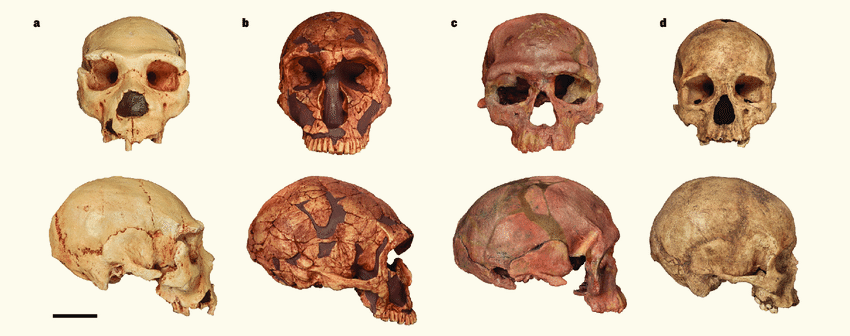

Культура поклонения черепам сформировалась уже в позднем палеолите (примерно 35 000-9 000 до н.э.). В период мезолита (10 000-6000 до н.э.) в местах захоронений встречались коллекции из обработанных, вымытых и окрашенных охрой черепов. В Иордании археологи находили черепа под полами домов, датируемые 6 000 до н.э, и, что интересно, они были декорированы. На черепах вылеплялись лица из гипса. Наши давние предки трепетно сохраняли головы своих мертвецов, отделяя их от других частей скелета. Более того, древние люди искусственно производили деформации черепов молодых людей. Следы этих манипуляций были найдены при раскопках в Малой Азии и Египте, с 2000 г. до н.э. на Крите, Кипре, юге Франции) До изобретения божеств, или одновременно, черепа носили функции оберегов, коммуникаторов с миром мертвых. Обработанные черепа, будучи символом жизни и смерти, не предназначались для взора глаз. После обработки, останки должны были кануть в невидимый мир. Черепами мертвых как бы “жертвовали”, возвращая их мертвым. “Даже когда их выставляли напоказ, эти объекты не предназначалась взгляду живых, как принято в современной музейной культуре. Когда эти сотворенные человеком артефакты нашли свой путь к миру видимого, они продолжили вмешивать невидимые силы, чтобы передать их «добродетель» живым.” Из этой логики сокрытия и открытия останков, в особенности черепа, складывалась история поклонения и мольбы невидимым силам, которые удерживались в формате видимого присутствия останков, их нескончаемой материальности.

“После демонстрации, захоронения, или мумификации тела родственника, через несколько месяцев или лет проводились «вторые похороны», в ходе которых тело могли обезглавливать, а черепа очищать. Окрашивание погребальных реликвий последовательно встречается в различных цивилизациях и всегда — это красная охра, считающаяся священным цветом со среднего палеолита до наших дней. С другой стороны, орнамент и декор мог варьироваться: в одной части мира могли встречаться выгравированные черепа, в другой — расписные, или украшенные мозаикой, даже покрытые кожей и т. д. Множество украшений использовались для того, чтобы подчеркнуть эрегированность этой части тела, возможно, поклонение черепу бессознательно вызывало ассоциацию с поклонением фаллическому символу.”

Подобные искусные поделки из черепов часто скрывались от глаз посторонних при помощи тканей, мешков, и демонстрировались лишь при определенных обстоятельствах. Встречались, конечно, и противоположные случаи, когда головы были разбросаны по земле, или вывешивались на деревьях. Более социально значимый статус обретает иная практика: черепа могли быть использованы в качестве танцевальных масок, музыкальных инструментов, ритуальных кубков. “Они продолжали обеспечивать связь живых с силой мертвых, силой заклятия, им молились ради защиты, их использовали с целью получения злых чар.” Подобное творчество и практики встречались повсеместно, что свидетельствует о наличии определенной смысловой связи, некого общего для всех людей вектора развития.

Каннибализм

Распространенной манипуляцией с головой убитого был каннибализм. Кристева ссылается на описанную Геродотом практику скифов — поедать плоть умершего во время его похорон, с целью овладения силой умершего. По-видимому так древние люди сопротивлялись страху смерти, и боролись за жизнь как свою, так и закончившуюся жизнь умершего. “Съедая” силу умершего тела доисторический человек продлевал ему жизнь, присваивая его способности себе, отменяя смерть. Потому и людские жертвоприношения часто сопровождались трапезой.

“Экзоканнибализм встречался в эру австралопитеков, приписывается к архантропам (Синантропу, найденному в Чжоукоудяне), и особенно пред-неандертальцам (Таутавельскому человеку) и уже неандртальцам. <…> Трапеза должна была передать участникам силу мертвых, власть врага и гарантировать увековечивание после смерти. Резьба по черепу и поедание мозга разделяют одну и ту же логику перехода между видимым и невидимым, жизнью и смертью, свидетельствуют о жестокой религиозности и наличии подлинной психологической тревоги у первобытных людей. Через подобные варварские практики устанавливалась связь, близость всего человечества, объединенного страхом перед чуждым и потусторонним и желанием идентификации, продолжения жизни, власти над собой и себе подобными.”

Вместе с тем, особое значение имели практики эндоканнибализма, когда поедалась плоть и мука из костей родственников, убитых или умерших. Другой крайностью было умерщвление родственника. Поедание носило ту же цель присвоения силы, талантов, способностей. Череп был буквальным медиумом, производителем присутствия этой уже несуществующей в реальности силы мертвых. Медиумом, соединяющим два мира и два тела: мертвое, которое отдало свою силу, и живое, которое эту силу приняло. Носителем памяти рода, семьи. Жестокость многих обрядов и ритуалов с черепами и трупами Кристева связывает со страхом смерти, и негласным действием запрета на убийство, что и провоцировало в людях насилие по отношению к уже мертвым. Мертвый являлся доказательством смертности еще живого человека, жестокость к трупу была способом преодоления тревоги и скорби по собственной конечности.

Кристева замечает, что месть, агрессия постепенно провоцировали покаяние: “тотемная трапеза, поклонение черепу, позволяли подавить амбивалентные желания, открывая путь к нравственному сознанию…” А сознание формируется вследствие восприятия этого подавления определенных интимных желаний.

“Социальный договор, культура и внутренний мир человека формировались вследствие частых повторений этого обряда потребления — интернализации — ассимиляции, который приучил сдерживать порывы, репрезентировать их, запоминать и справляться. Действие, которое изначально было реальной практикой отрезания, пожирания и убийства, постепенно трансформировалось в репрезентацию, в идею”

Убийство отца.

В предположении Дарвина, описанном позднее Фрейдом в “Тотем и табу”, мы находим подтверждение возможному распространению отцеубийства в первобытных ордах. Жестокий, властный отец, заполучивший для себя всех женщин и власть изгоняет своих сыновей, но те, объединившись, решают свергнуть тирана и захватить его власть. После убийства предводителя, труп могли пожирать, и через этот жестокий ритуал, сила отца могла перейти его сыновьям, а единоличная власть рассеяться. Значимость этого первобытного события убийства отца-тирана в том, что благодаря этому преступлению развивался важный комплекс чувств, например, чувство превосходства, конкуренции, но куда более ценными для формирования культуры, общества и государства стали чувства вины и раскаяния. Именно последние запускают механизм сублимации, вина невыносима, и, кажется, слишком высокой платой за удовлетворение влечений.

Запрет на убийство начал сублимироваться через трансформацию этого жестокого ритуала: вместо того, чтобы пожирать врага ради поглощения его силы, распространились ритуальные умерщвление животного, и последующее наделение его тела той же сакральной силой, что и тело врага или родственника. Животное выступало в качестве некого трансмиттера между посюсторонней и потусторонней реальностью, между бессознательным образом убитого отца-тирана с реальным телом тотемического животного. Поедание тела зверя могло символически связать группу, укрепить ее, позволив сообществу отыграть через поедание порыв к насилию и отцеубийству. Фрейд обнаруживает эту архаичную бессознательную связь образа отца и образа животного и в настоящем, например, в случае Ганса, описанном в “Анализе фобий пятилетнего мальчика”. (У малыша Ганса развился невроз. Как маленький Эдип, он мечтал о близости с матерью, которая всегда приостанавливалась присутствием отца. На почве ревности у ребенка развился страх лошадей и больших животных, которые он бессознательно ассоциировал с сильным отцом.)

Кристева находит объяснение формированию культа черепа в другом, в противоположном рассмотрении, и, если угодно, в добавочном. Существующая психоаналитическая трактовка жизни бессознательного в первобытных племенах не учитывает важный факт присутствия матери. В конце концов, деформации и приукрашивания черепов чаще всего касались женских голов. Но почему? “Чтобы вызвать силы женского плодородия? Завладеть их властью? ‘Кастрировать” их? Или, быть может, прославить женскую силу, подчеркнуть ее, умножить?" Привязанность к женской голове можно связать с одним психическим феноменом. Известно, что на депрессивной фазе ребенок обучается символизации и языку, исходя из необходимости выразить чувство утраты удовлетворения, получаемого от контакта с матерью. “Тоска по тактильному, обонятельному, слуховому и зрительному симбиозу заменяется сначала галлюцинациями материнского лица, а затем его словесным обозначением. <…> В этой алхимии сенсорного и именуемого, от сенсорного к именуемому, раскрывается патология. Череп и лицо притягивают взгляд, представляя нам привилегированные вместилища нашему прошлому опыту зависимости от матери. Оторванная голова уподобляется сосуду для потребления “материнского молока’ — мозга, становится предметом игры и манипуляции с выпуклостями и округлостями черепа: каннибалистические ритуалы были символической апроприацией материнской силы, в равной степени с пожиранием власти отца-тирана. Каннибалистические, а позже, тотемные трапезы, стоит интерпретировать как магические ритуалы преодоления реальной потери питающего тела матери. Эта потеря возникает в галлюцинации субъекта в качестве образа головы, покидающей тело…”

“Я пытаюсь кричать перед лицом этой потери, дать ей имя, вообразить: я также присваиваю потерю себе, пожираю. Я не хочу лишиться этой связи, я вновь нахожу удовольствие, возвращаясь к оральной стадии, соединяюсь с материнской грудью через ту массу, которая голова мертвого поставляет мне. Беспричинная спекуляция? Но разве не странно, что Фрейд, основатель психоанализа, комментируя пожирание отцовского тела и черепа, не разглядел в этом действии сцену оральной фазы, орального насилия, отрицания… <…> Возможно, мы должны взглянуть на это именно так, как на воспроизведение орального удовольствия. Грудь, голова, череп, лицо — сладкая и жестокая метонимия, с помощью которой мы и обезглавливаем этот благовонный рай.”

Юлия Кристева доказывает господство психотичной фазы развития доисторических сообществ, когда действие и мысль не были дистанцированы друг от друга , оттого их фантазии и галлюцинации могли с легкостью курсировать в реальность и заполнять лакуны, образованные вследствие потери или незнания. Охота за черепами врагов, хранение черепов мертвых предков, а также декорирование и использование останков в качестве объектов быта позволяло доисторическим людям выразить собственную амбвивалентность, неясность жизни и смерти. А желание присвоить и украсть силу мертвых исходит от страха перед “кастрирующим” отцом и “инфантильному горю по матери”, и уже потом из желания смерти.

Несмотря на то, что в те доисторические времена человечеству еще только предстояло совершить великие культурные свершения, одомашнить животных, растительные культуры, в этих зловещих догадках о принципах их жизни скрывается исток человечности. Через убийство зверя, “магическое жертвоприношение”, человек символически уничтожал животного в себе, поглощая плоть убитого животного, он упразднял господство зверя, позволив “человеческому” интегрироваться в образ, само-восприятие. Позволить “человеческому” быть воспетым как моральный принцип. Проще говоря, через эти практики замещения одного другим, убийства на охоту, украшения черепов на создание скульптур, страха смерти и жестокости на сублимацию оных в искусстве и т.д. постепенно удалось разграничить мысль и реальность. Сформулировать интимное пространство человеческого бытия, установить господство мысли. Так, вырастало самосознание. “Поклонение черепу вероятно, находится в начале этой траектории. В течение сотен тысячи лет, постоянно возвращаясь к человеческим жертвоприношениям в различных обличьях, к его интериоризации и воспроизведению в искусстве, человечество обеспечивало себе внутреннее пространство репрезентации идеи жизни после смерти, или представления Смерти, которая живет человеческой жизнью …” Отождествляя себя не только с отцом, но и с матерью посредством поклонения черепу, мужчины отказались от обладания всеми женщинами и смирились с собственной женственностью. Началось развитие культуры, и образ черепа остался в тканях визуальности, стал выражением образа смерти, конечности и вечности человеческой мысли.

Литература:

Julia Kristeva. The severed head: capital visions. Columbia University Press. 2012