Я войду в твое тело как муха и увижу тебя изнутри

О логике компьютера в "The Fly / Мухе", 1986. В тексте также анализируются отдельные моменты из фильмов — "Бегущий по лезвию 2049", "Космическая одиссея 2001" и "Матрица".

Кинокритик Инна Кушнарёва, в своём очень толковом эссе, написанном в честь показа ремастированной «Мухи», 1986 на большом экране осенью 2016 года в ряде крупных городов России, заметила, что «сегодня», когда пересматриваешь эту хрестоматийную картину — «интересными оказываются не телесные трансформации героя, а логика машины, которая осуществила эти метаморфозы».

Трудно не согласиться — «трансформация» как эстетически самодостаточное мутационное движение, сугубо в формате боди-хоррор — действительно становится неинтересной, шок-эффект уходит вместе с инфантильным пристрастием к маргинальному контенту, остаётся «логика машины», которая, к слову — была интересна с самого начала, метаморфозы не заслоняют её первичности, они жёстко привязаны к контексту машины.

Может поэтому, не сразу определив для себя приоритеты, Кушнарёва и в этот раз, вроде как обозначив тему «логики машины» — всё равно съехала, в итоге, в аналитику субъективности Сета Брандла, логику его мотивов, безусловно на редкость интересную http://www.colta.ru/articles/cinema/12319, но не удержавшуюся в рамках заявки, поэтому, мы попытаемся не съезжать и пробежаться именно по «логике машины».

В качестве названия эссе взята магическая фраза из древнеегипетских заклинаний, призванная задать направление основного тезиса — «помимо молекулярно-генетического слияния главного героя с синантропной (комнатной) мухой во время телепортации (акцент на

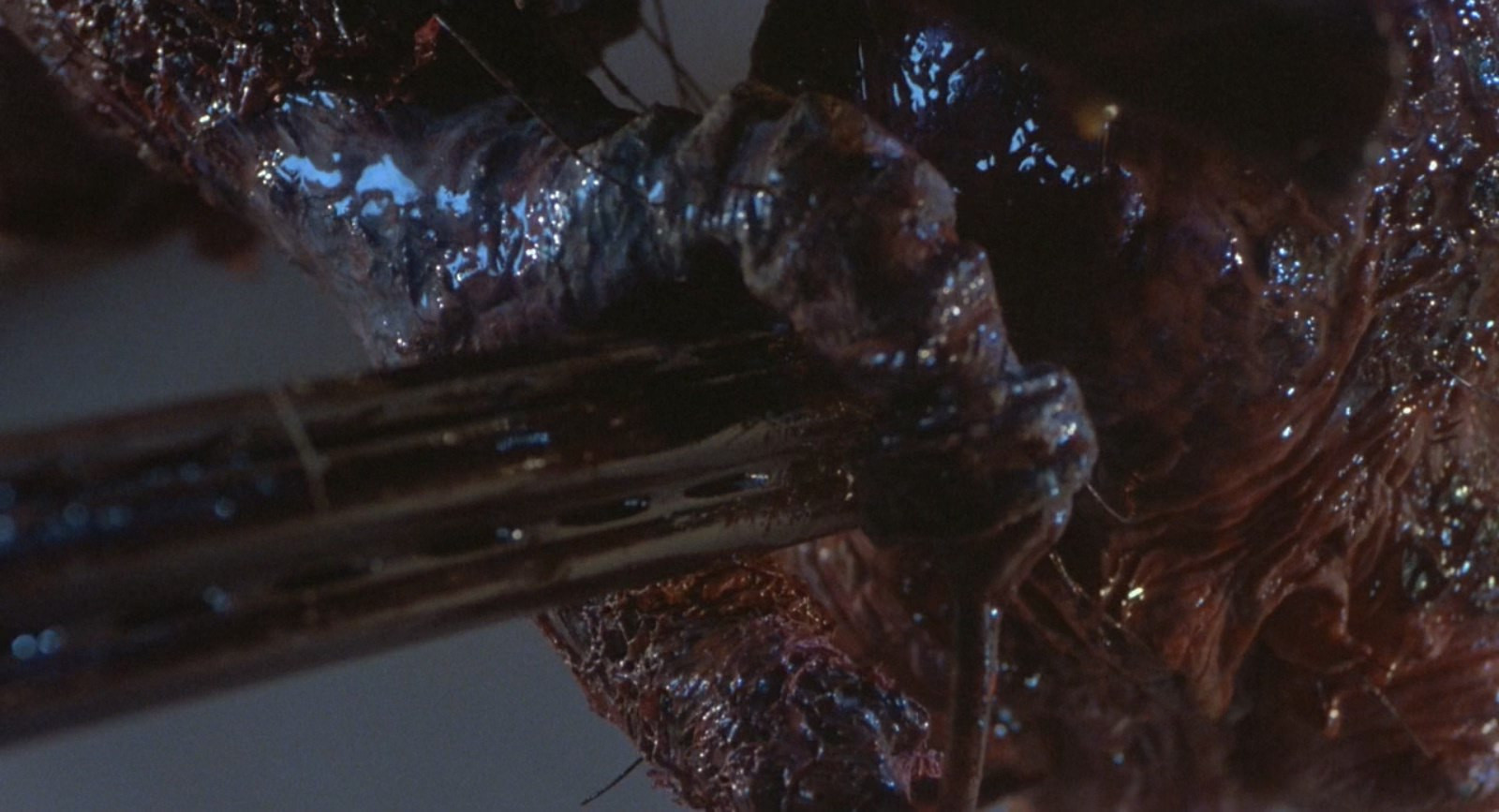

К слову — в «Матрице» также используется насекомоподобный «жучок», с помощью которого агенты (контроллеры) машины проникают внутрь цифрового тела (soft-body-ware), чтобы проследить за фантомными отклонениями аналогового носителя (hard-body-ware) и устранить сбои в системе.

Один из ключей, размыкающих указанную логику — знаменитое размышление о «политическом насекомом», где герой, в состоянии далеко продвинувшейся мутации, впадает в разрывающий на части внутренний конфликт и пытается сшить (слить/скрестить) отличные «природы». Именно здесь, в этом болезненном разрыве зарождается зрение машины, прорывающееся к

В подтверждение реальности сна в стиле парадоксов Чжуан-цзы — в начальных титрах фоном служит смешанное движение размытых цветных пятен (мушиная способность различать ультрафиолет, но не различать деталей), которые постепенно приобретают резкость и стабилизируются в человеческом цветовом балансе (RGB), что позволяет зрителю распознать вечеринку учёных. Переход от двигающихся пятен к чётким образам соответствует засыпанию и погружению мухи в сон о человеке, о том, что она Сет Брандл. Однако, такое зрение может принадлежать и машине (фасетный поиск как машинное зрение), и возможно это ей «снится сон» о Сете.

Так или иначе, но получается интересная травестия — фильм как сон мухи/машины, в котором она человек, и ей нравится им быть, а дальнейшая жуткая метаморфоза как нежелание просыпаться снова мухой, как болезненное упорство, где уродливое превращение есть следствие мучительного оттягивания окончательного пробуждения или возврата в искомое состояние. Но может и напротив — фильм как беспокойный кошмар мухи, где она никак не может проснуться, как бы застревает в межфазе медленно-быстрого сна, как в фантомных жерновах, перекручивающих и смешивающих три различных тела — мухи, человека и машины.

Здесь не может быть аверс-реверсивной однозначности или-или: или возврат (пробуждение в исходник) как нивелирование победы телепортации над классическим движением в рамках эвклидова пространства, или наоборот — окончательное торжество телепортации (преображение в новую форму) в рамках пространства Брандла. Здесь различные объекты движения достигают аверс-реверсивной неоднозначности, в которой все предположения синхронизируются в акте телепортации как радикальном движении Брандла и машины навстречу друг другу через

Иначе — трансцендентная встреча машины и Сета происходит в тревожном кошмаре мухи: и Сет и машина — взаимно трансформируются, генетически форматируют себя в мухе, чтобы осуществить окончательное слияние на

В утопии — и Брандл, и машина «увидят» одно и тоже, единую природу, это конечный пункт назначения, подлинная реализация телепортации, где герой не только преодолеет свой транспортный недуг (кинетоз: в автомобиле его тошнит не от скорости, а от радикально ошибочного способа движения, в основе которого «покоится» фактор «скорости»), но и сам транспорт, он поймёт, что он и есть движение, преодолеет не только отторжение машины, но сам станет метамашиной.

В этом смысле, муха — отнюдь не случайный (в порядке научно-экспериментальной небрежности) элемент драмы, а необходимый, как звено в транзисторной цепи машины, или клетка в органической структуре. Муха зарождается в электромагнитном поле гнева ревности (Брандла), в сцене алкогольного раздражения, вызванного уходом Вероники (Джина Дэвис), решившей закрыть открытые вопросы с бывшим любовником в момент научного успеха (логика сакральной чистоты). Примитив аффекта подчёркивается присутствием бабуина, который и начинает отмахиваться от впервые появившейся в кадре мухи, будто из ничего.

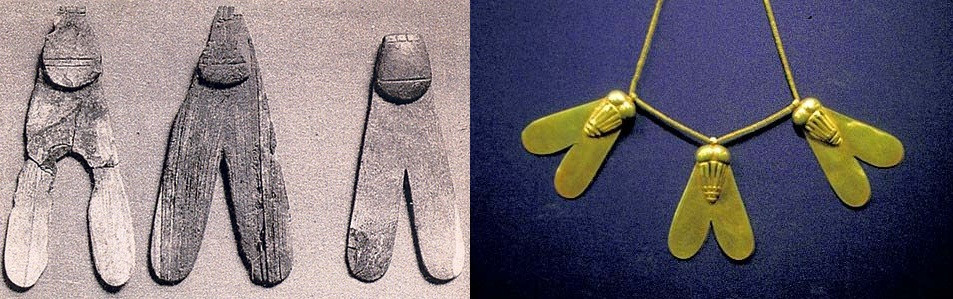

Ревность носит сложный, скрещенный характер, поскольку, в свою очередь, машина ревнует Брандла, или, говоря соответствующим языком — машина, находясь в состоянии процесса реализации телепортической утопии (слияние с Сетом), расценивает Веронику как техническую помеху. В таком случае, муха есть программная команда, прослушивающий жучок, перевоплощение той маленькой микросхемы, которая впилась в тело Брандла сразу после первого же секса с посторонней, первой измены.

Интересно, что муха-микросхема оказывается в постели как третий, она стремится встать (монтировать/инсталлировать себя) между Сетом и Вероникой, как и компьютор, который в кадре всегда стоит между героями. Муха-микросхема, впиваясь в мясо лопатки Сета (место крыла) — пробует проникнуть в него ещё до роковой телепортации. Грубость, с которой совершается проникновение, вызвана машинной «ревностью» = нарушением работы. В сущности — не шампанское, не ревность подвигает Сета провести опыт над собой, пренебрегая научной чисто-плотностью, это муха исправляет ошибку (убирает Веронику с пути) и направляет Брандла в телепод — к основной цели.

Телепод — не дизайнерская телефонная будка, и не гигантская микроволновка (как его обзывает Рони (Вероника) в сцене первого знакомства в лаборатории), он скорее — мушиное яйцо, которое трансформируется в личинку, скорее — кокон, в который превратится личинка, кокон из которого выйдет в конечном итоге — имаго Брандл-муха.

Суть мухи раскрывается в

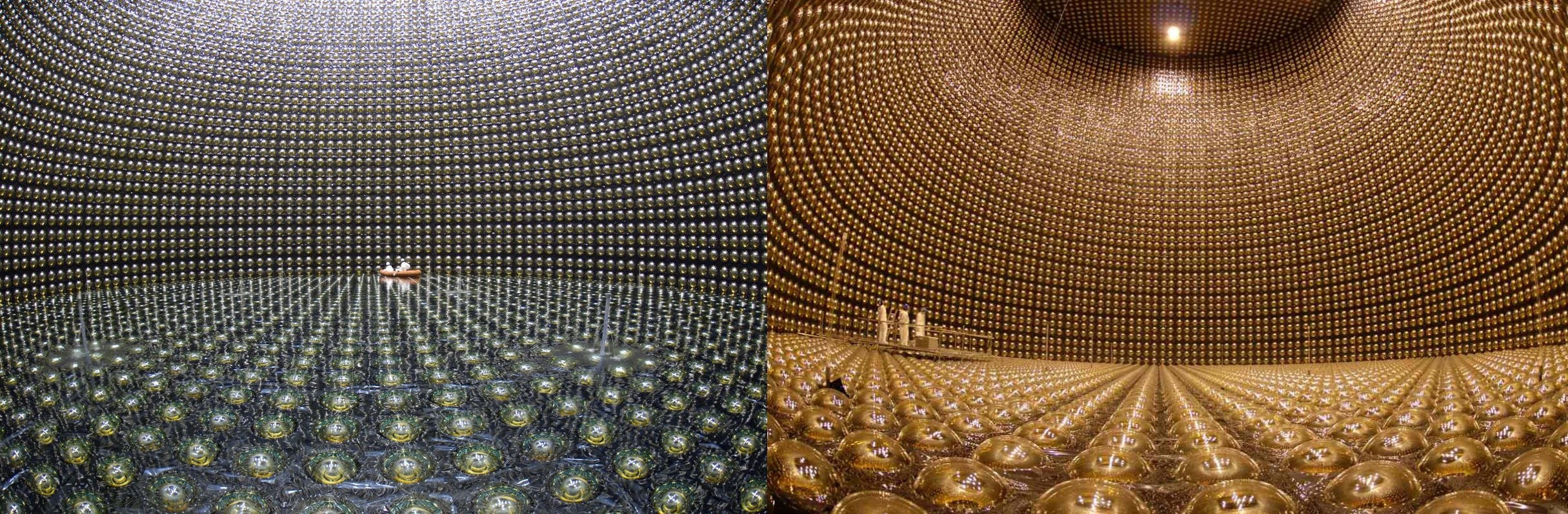

Всё верно — «никаких компромиссов, никакого сострадания», ничего антропного, только механическая фуга элементарных частиц — куда заглядывают с помощью Камиоканде (гигантское «фасеточное око», состоящее из 11146 фотоумножителей омматидий, которыми человек хочет «увидеть» нейтрино).

Брандл заглядывает в электронную фугу машины и ужасается отсутствию в ней чего-либо близкого человеческому (сравнение с фугой не случайно, к этому явно подталкивает Кроненберг, проводя параллель между компьютером и пианино на которых программирует-играет герой, любовно подкладывая ноты произведений Баха и Бетховена). Сет ужасается и понимает, что машина не только проникла в него, но и стремится полностью переформатировать, с помощью той же мухи, которая была избрана в качестве (транспортного) средства доставки компьютера в его (Сета) тело.

Важно напомнить, что метафоры Кроненберга всегда выходят за пределы чисто «художественной плоти», его машины всегда мясные, а мясо может быть синтетическим, как вагиноподобный разъём в животе для видеокассеты, как взрывающийся мясом кинескоп, как печатная машинка выворачивающаяся мясом наружу, как

Итак, машина, учитывая плотоядность и рациональную эффективность мухи, использует её в качестве дематериализатора и доминирующего гена, которые постепенно вытесняют антропоморфное в Сете (устраняют человеческий фактор как уязвимость, как уязвимое тело): редуцируются ногти, уши, зубы, пальцы, коконизируется кожа, трансформируется пищеварительный аппарат. На психологическом уровне происходит не только дегуманизация, но и деприматизация (избывается чувственность млекопитающих). Муха-машина буквально пожирает Брандла: если на первом этапе, при первой телепортации Сет поглощает (absorb) муху, то в последующих перемещениях «из себя в себя» муха начинает поглощать Сета, причём с каждым новым перемещением всё быстрее и основательнее.

Интересно сравнение, к которому прибегает сам Брандл в сцене одержимого монолога перед Вероникой в кафе о своём невероятно энергичном самочувствии после телепортации. Работу телепорт-машины он сравнивает с

Муха и есть фильтр, просеивающий Брандла в процессе многократной телепортации, просеивающий с целью отфильтрации антропного до

Кроненберг, в характерном ему стиле — ударился в излишнюю детализацию, что, впрочем, сам понял, и благоразумно не включил этот эпизод в окончательную версию, но он (эпизод), с другой стороны, действительно, создаёт ужасающий эффект безжалостного вытеснения последних остатков антропоморфии.

Машина не идёт на компромисс сбалансированного «насекомого-политика» (человекамухи или мухачеловека), она подавляет человека мухой, она не нуждается в искусственном интеллекте, для «совершенства» ей достаточно родственного грибовидного, молниеносно алгоритмирующего мозга.

В рамках такой «логики машины» интересен недавний «Бегущий по лезвию 2049», эксплуатирующий одну из самых сентиментальных робоисторий в

Новый фильм также попытались до отказа нашпиговать антропом и подать под традиционным когитальным соусом, но в итоге получилась более отстранённая и холодная картинка, чем у Ридли (без негативных коннотаций, напротив, может быть именно поэтому Блейдраннер 2049 интереснее). Вильнёв старался придать большей живости, «оплОтить» цифровую графику натуральными макетами, как он сам выразился — «скорее, для личного спокойствия», поскольку хромакей вызывает тревогу, в нём нет плоти, нет носителей, есть только рабочее пространство для моделирующих машин и их операторов.

Оператор Роджер Дикенс для пущей реалистичности специально снимал северные ландшафты с вертолёта, чтобы потом «разместить» (наложить) в них макеты и графику, но город с высоты полёта спиннера всё равно вышел похожим на гигантскую систему микросхем. Спиннер Кея словно маленькая муха летающая над плато электронных плат. Репликант как машина — «органично» встроен в систему этих платоплат. Путь Кея — это нормативный срок службы машины, которая сопротивляется усиливающейся атаке антропа, зарождающемуся в органических частях (деталях) бионического тела человеческому фактору.

Кей (К) постоянно тестирует себя на предмет возможного регресс-сбоя к homo, ему недостаточно стандартной проверки в департаменте через базисный отрывок из «Бледного пламени» Набокова, он использует целый текст (усиленно контролирует себя в нерабочее время, в спящем режиме), он избегает людей и выказывает к ним явное «презрение» (на сожаление Джой о том, что у неё в отличие от человека в структуре всего два элемента 0 и 1, Кей тут же отвечает — «зато в два раза совершеннее»), ну и конечно — он хладнокровно убивает (отправляет в отставку, утилизирует) старые, вышедшие из строя = в антроп модели, в чём и заключается его назначение — подавлять проявление человечности.

В середине, в сцене посещения Аны Стеллин (машины, производящей графический продукт, она как паук в центре фильма, плетущий фантазию), как раз там, где появляется жук с фасетными глазами, Кея охватывает эмоциональное раздражение от последнего сильнейшего всплеска антропа, что можно расценить и как шумную борьбу с основным (системным) багом (перманентным хомофактором).

После, уже с устраняющим неактивный баг жучком внутри (внедрённым Аной), он переходит к решительным действиям, к чистой работе через страхующее подтверждение — оранжевый Лас-Вегас как носитель носителя (праматеринская плата, которой соответствует монументальная пластика; жук Аны дублируется пчелой, антропной инфраструктуре противопоставляются улья и соты) и разоблачение Фрейсы (вышедшей из строя машины) как заключение, что Кей не носитель активного бага. Важно отметить, что жук и пчела, как и

И это очень не случайный сценарный ход с подлогом, когда зритель, следуя за главным персонажем, уверен в пробуждении (становлении) в нём человеческого начала, а в конце оказывается, что он не тот, за кого нам его выдавали. Таким образом решаются сразу две задачи — поддерживается симпатия как условие удержания зрительского внимания, и раскрывается машинная сущность Кея. Дублирующий подлог, ибо там, где музыка достигает наивысшей экспрессии, аккомпанируя, угрожающему перейти в человеческие эмоции, машинному сотрясению — происходит катарсический выпуск пара (обнаружение лошадки в печи и «нервный» срыв в лаборатории Аны). Но это подлог, реально «сильные» сцены — страхующие проверки, разоблачение Фрейсы — не вызывают у Кея никаких эмоций, и не сопровождаются музыкальными всплесками. Точно так, как и должно быть — машина достигла положенного безэмоционального рабочего состояния.

Здесь своя перверсивная травестия — трагедия кинопроизводства нашла себе выход в самой картине. Вильнёв реализует сложную схему творческой контрабанды: голливудская индустрия, достигшая состояния машины (возможно, самые верховные босы даже не смотрят кино, чисто увеличение прибыли ради увеличения прибыли, босы-машины, в отличие от репликантов — не нуждающиеся даже в фантазии) также стремится к полной автоматизации и минимизации рисков, связанных с человеческим фактором, поэтому всё чаще прибегает к таким программным продуктам как Epagogics, который вычисляет оптимальный сценарий и прогнозирует наиболее вероятную прибыль от созданного по нему фильма. Вильнёв вторгается в этот машинный процесс как живое тело и пытается протащить в него баг — продукт аналогового (человеческого) воображения — в конвейерную имитацию человеческой чувственности и логики, «состав и количество» которой определяется программой — настоящую гуманность.

Но поскольку главная линия замощена подставным гуманизмом, он закладывает свой вариант в параллельную подпольную линию, там где Кей — чистая машина, куда имеют доступ только фасетные глаза насекомых-репликантов (насекомые как отсылки). В тот, совсем незаметный (уходящий

Однако же, мы сильно ушли в сторону, и в этом ирония, поскольку работа телепортатора Брандла походит на работу интерпретации — «логика машины» в фильме «Муха» в процессе её «теле-интер-прета-портации» в этом тексте слилась с логикой машины в фильме «Бегущий по лезвию 2049», и в итоге получился метаморфирующийся уродец, в котором картина Вильнёва пытается возобладать. Чтобы вернуться к исходной теме, нам нужно просто последовать за героем «Мухи».

Если Кей — это скорее эволюция человека к машине (через бионическое протезирование и редукцию человеческого фактора), то

Перед ответом, в знаменитом потоке сознания в кафе он выказывает опасение, что одновременный успех его проекта и становление самим собой после телепортации может затмить самодостаточность каждого события по отдельности, т.е. необходимость сочетать работу жизни и революцию своей личности может испортить как работу, так и новое самочувствие. Это как раз то сочетание, которое и необходимо машине — обуздание органической плоти в телепортационном процеживании и слияние очищенных объектов в хорошо работающий дуэт.

Находясь в процессе постоянной трансформации, Брандл, естественно, то и дело — впадает в противоречия и дезориентируется, как муха — путает детали и нюансы, поэтому в дуэт жаждет включить Веронику, а после её отказа — шлюху из бара, но упускает из виду, что уже давно включён в дуэт с компьютером. Замечает он это уже на поздней стадии, когда начинают выпадать зубы и настолько изменяется голос, что машина перестаёт его распознавать (голос отчуждает, вырабатываются более тесные связи).

Оказывается, условием обретения себя как «настоящего» является утрата человеческого. Осознание неумолимого характера этой утраты бросает Сета в количественную крайность примитивного приращения — добавления человеческих тел, он решает слиться с Вероникой и ребёнком, которого она носит (потенциальным вариантом самого себя каким он был). Таким образом, он думает свести в себе процент мухи к минимуму (как мы, следуя за ним — процент «Бегущего» в тексте). Однако попытка — в буквальном смысле — подавить массой человеческой плоти оборачивается такой же крайностью со стороны машины, она попросту грубо скрещивает Брандла с крупными внешними деталями телепода. То есть, на грубый отказ от постепенного процеживания и гармоничного слияния приходит грубое принуждение — преждевременное смешение недоочищенной органики с внешним (несущественным) корпусом машины.

В итоге получается трэш в стиле «Тэцуо, 1989», который, однако, не утрачивает мощного рефлексивного силового поля, в отличие от японского индустриального токсикоза. Такой результат подчёркивает, что Кроненберг — дитя своего времени, интеллектуально и натуралистично зарегистрировавший апофеоз технического слома (цифровой революции) — болевой порог болезненной дематериализации тяжёлых электромеханических носителей, смену принципов записи, воспроизведения, передачи информации, миниатюризация, тачпадность, сенсорность, предвосхищение бионических протезов (Argus II). И самое главное — извечные проблемы инородности и отторжения, поддерживающие постоянное противоречие между природой и культурой, между естеством и искусством, органикой и неорганикой.

Кроненберг сам постоянно сравнивал своё еврейское происхождение с инородностью, с тем неинкорпорируемым телом, которое никак не может вписаться в кинематографическую плоть Канады и Голливуда, он как жало из подмышки героини одного и ранних его фильмов — «Rabid / Бешеная, 1977», или дитя-уродец, порождаемый в невротическом гневе героиней из фильма «The Brood / Выводок, 1979». Как ощущающий себя лишним наростом — дополнительным сенсорным фурункулом, он взялся за самую грязную — людьми без наростов — неуловимую часть регистрации выбросов техно-антропогенной диалектики.

Интересно заметить, что другой еврей — Кубрик, также коснулся этой темы в «Одиссее», где отношения машины и человека, пожалуй, одни из самых сложных и запутанных в истории литературы и кинематографа, если не самые. Так вот, Стэнли, как художник, обладавший более цельным и гармоничным видением — доводит логику процеживания до конца и замыкает слияние природы и техники в единый рекурсивный космос. В динамическом дуэте и конфликте (как издержке мутации) машины HAL 9000 и человека (Дейв Боумен) рождается более совершенный организм, что подчёркивается сперматозоидообразным кораблём Дискавери, который плывёт в звёздноматочном пространстве к

Такова трагедия любой интерпретации, её объект неизбежно что-то теряет, и в то же время, всегда просачивается что-то ещё, какие-то субобъекты, или объекты, претендующие за доминирование и замещение, мышление сходит с ума от плоти предмета исследования. Не просто соблюдать правила эксперимента, всегда можно что-то пропустить, или напротив — добавить лишнего. Доползая к концу эклектичным гротескным монстром, текст хочет, чтобы следующий объект, новый предмет, новая форма пристрелили его как агонизирующего Сета Брандла.

Кстати, примечательно, что для безумного слияния себя с беременной им Верникой, Сет в качестве точки итоговой сборки выбирает старый телепод, который он в начале фильма бракует за «clunky» (топорность), т.е., хочет вернуться к старому, хоть и неказистому, времени, когда он был человеком, в доцифровую эру (которой снится страшный сон о стартапах и приложениях, которые вытеснили блэк джек и шлюх). Здесь так, либо луче-ламповый стиль 60-70-х, либо смелость навстречу цифровому буму нулевых, но тогда через уродливые, пытающиеся нащупать свой большой стиль — 80-е.