В поисках бабушкиной сказки

О хорошей истории в кино

Обычно, о греческой трагедии принято говорить в терминах мимесиса и катарсиса, редуцируя последний к полисной разрядке, наследующей учреждение очистительного жертвоприношения. Мимесис в таком порядке — не просто подражание действительности, но действию (μίμησις πράξεως — мимесис праксеос), и не любому действию как таковому, а откалиброванному по ценностной шкале.

В результате такой выборки из драмы закономерно выпадал временной фактор, иначе — фактор ритма последовательной и повторяющейся рутины. Аристотель выводил в приоритет т.н. — πραγμάτων σύστασις (прогматон систазис) — «склад событий». Как скажет герой «Базы “Клейтон»” — фильма одного из лучших режиссёров рассказчиков Джона Мактирнана — «главное — всё складно рассказать».

Рутина повседневности — тот фактор, о котором, почти никогда не вспоминают, говорят в терминах паровой механики — о напряжении, давлении, перегреве и требующейся разрядке, но не о потребности выхода из пассивной практической активности, разворачивающейся в пространстве безразличного, а оттого скрупулёзно последовательного и муторного времени.

Когда Хичкок сказал, что «кино — это жизнь, из которой вырезано всё скучное», он перефразировал формуляры Аристотеля о «складе событий», как в своё время Роден (отсечение лишнего) сентенции Микеланджело о скульптуре как продукте «убывания» камня.

Не так давно, модный нынче мексиканский режиссёр Карлос Рейгадас гюбрисно (дерзостно) заявил следующее:

«я просто знаю, что кино — это совсем не то, чем многие его считают: это чистый звук и чистое изображение, которые создают смыслы в сочетании друг с другом. Во всех фильмах есть история. Просто важно понимать, что это не самоцель, а лишь одно из художественных средств […]. Поэтому меня страшно раздражает, когда люди, и в особенности критики, говорят, что пришли в кино, чтобы увидеть историю. Когда мне нужна хорошая история, я прошу что-нибудь рассказать свою бабушку».

Рейгадас приоритирует и «наращивает» (вопреки Хичкоку, Родену, Микеланджело, Эсхилу) лишнее, чрезмерно уходит в ὄψις (опсис) — визуальность, которой Аристотель отводил самое последнее место в иерархии драматического действа. Чистая визуальность, при пониженном, подручном статусе «истории» (фабулы, интриги, μῦθος — мифа как сказания) может только дыбно растягиваться, возвращать муторную скрупулёзность времени.

Время — это единственное, к чему может апеллировать опсис ради опсиса, к пассивной текучести, не позволяющей зрителю выйти в «склад» (систазис). Поэтому, спектатор классического типа не выдерживает опсиса Рейгадаса, на его вкус — это плохое кино.

Сериал трудно обвинить в пристрастии к опсису (качественная картинка — это другое), он, как раз, напротив — перегибает в сторону рассказа, но последний, также прибегает к протяжённости как кальке времени.

Такие, необходимые, собственно, конституирующее систазис «средства» как μετάβᾰσις (перемена) и его «орудия» — περιπέτεια (перипетия — положность, переходящая в противоположность), ἀναγνώρισις (узнавание — переломный момент, когда тайное становится явным), πάθος (пафос — страстная развязка) и их «суборудия», типа — ἁμαρτία (ошибка — человеческий фактор, двигающий и калибрующий общий метабазис «склада событий»), а также членение по «способу» — пролог, эпизодий, эксод (завязка, развитие, развязка) теряются в муторном времени сериала как «слёзы в дожде».

Серийность сглаживает «складки» до неразличимости, обрывает сам обрыв, переход выпрямляет по проходу и постоянно отодвигает эксод. Остаётся только время, протяжённость, длительность не ведающая конца, текучая дотошность временности, непривилегированно миметирующая повседневную рутину. Безразличное время действительности впадает водопадом в безжалостную нескончаемость сериального времени.

И неклассическому зрителю это нравится, почему — вопрос второго порядка. Возможно, сериальное залипание питается основной боязнью флюидного бытия капитализма — утраты стабильности, и мимесис здесь урезается до примитивного удвоения, как ритуального подкрепляющего повторения. Стабильность без драматических, угрожающих разбалансировкой потрясений, должна длиться, непрерываться даже в мире оциума, должно быть единое время, как гарант непрерывности.

Слава богу, ещё один день прошёл и не прервался, подкреплю его ещё одной серией, надеюсь это не последний сезон. Один день — одна серия, ещё день — ещё одна серия: никаких вступлений, переходов и выходов. Классического спектатора, каковым являюсь я — такая протяжённость без конца, без перепадов, поворотов, переходов в противоположность — ужасает, повергает в экзистенциальное самозабвение, только в периоды беспредметного и беспереходного отупения я могу ввязаться в муторную трясину сериала.

Чтобы захватиться временем сериала, нужно впасть в

Ведь, с другой стороны, сериал, как бы он ни был протяжён — прибегает к складкам «склада», но растягивает их до исчезновения, выводя на поверхность нескончаемое ожидание. Зритель ждёт метабазис, как электор (elector — избиратель) реализации политической программы, но в безразличной длительности перегорает, не ожидая больше ничего, кроме самого ожидания. В этом главное отличие «драматургии» сериала от драмы в режиме греческой трагедии — не в ярко прогорающем воспламенении, а в медленно тлеющем перегорании.

На другом полюсе протягиваются снобы и каргоиды — кататоники чистого опсиса, презрительно клеймящие «хорошую историю» (прогматон систазис) «бабушкиными сказками». Главное — изгнать «миф» как потрясение, интригу как intricare — запутывание, с оттенком усложнения, от корня которого происходит слово trickster. Хороший режиссёр-рассказчик и есть трикстер, плутовство которого необходимо разгадать.

Визуалофил ставит себя выше бабушкиных трикстерских игр, он не желает ничего распутывать, он хочет только растворения в протяжённости опсиса, быть вос-хищённым им, пассивно, как временем, чтобы продлиться эхом узримой картинки, протянув её дальше, в

«Фильм “Наше время” Карлоса Рейгадаса невероятно красив, отдельные сцены действуют просто гипнотически (посадка самолёта в Мехико в сумерки — восхитительно)» (подсмотрено в фб).

Именно — «гипнотизм» — то, что и объединяет оба кататонических полюса (сериальный и визуальный) — забвение в безразличии времени. Просто смотреть как «садится самолёт в сумерки», в следующем фильме-серии можно восхититься тем, как самолёт взлетает в ясный «восхитительный» день. Никаких сборок по складу, только вещи перетекающие в моменты и моменты в вещи. Господствующий праксис не составляет события, он ровняет вещи-моменты по цене, по индексу и текущему курсу. Никому не нужны риски, связанные с «хорошими историями», последние грозят встряской, пробуждением и — не побоюсь этого слова — свободой (тем более, что редко употребляется вне псевдолиберального контекста).

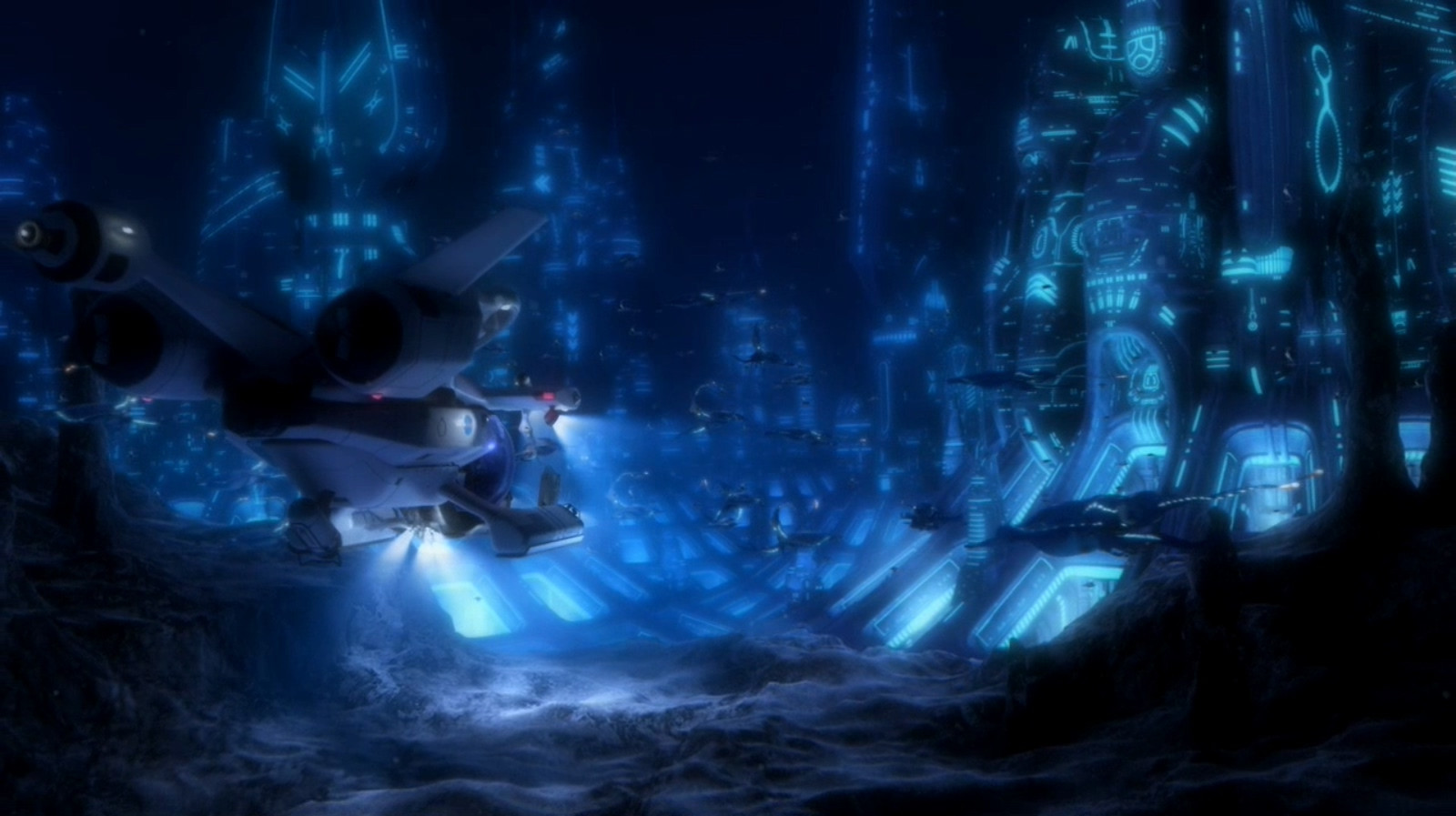

Рейгадас пишет сценарий к картине «После мрака свет» за два дня, а Джеймс Кэмерон работает над историями к своим фильмам месяцами, многократно переписывая и корректируя их в ходе подготовки и съёмок. Первый, ничтоже сумняшеся бредит штампами о том, что такое «кино», а второй говорит прямо — «я рассказчик, я погружаюсь на дно Марианской впадины за историей». Именно поэтому — Кэмерон систазисно монументален, даже если тривиален, а Рейгадас — текуче тривиален, даже если визуально «монументален». Посадка самолёта в сумерках в себе против глубоководного погружения в поисках хорошей истории.