Незримое присутствие

В 2014 году художник Михаил Толмачев не только вошел в рейтинг молодых перспективных российских художников, составленный по версии The Art Newspaper Russia, но и успел заявить о себе в качестве наиболее заметной фигуры в области совриска по упоминаемости в прессе. Михаил уже не первый год работает с вопросами развития документальных визуальных практик, находящихся под давлением военных технологий, а также с отношениями между информацией и коллективным восприятием. Мы поговорили с ним о том, с какой стороны следует подходить к теме коллективной памяти. И как, в условиях масс-медийной тотальности, один и тот же предмет, отсылающий зрителя к вооруженным конфликтам, работает в контексте выставочного пространства и ленты новостей на Facebook.

— Как давно вы работаете с темой репрезентации войны?

— Можно сказать, что я начал с ней работать, когда переехал учиться в Лейпциг, это случилось в 2010 году. Со времени обучения фотографии в школе журналистики при издательском доме «Известия» меня интересовал вопрос о методах репрезентации события. Не говоря о военных конфликтах, то, как в целом работает метод передачи визуальной или текстовой информации, какое отношение все это имеет к реальности и ее поиску, что это может сказать о реальном событии и что говорит о нас?

— В своей первой персональной выставке «Воздух — Земля», которая прошла в прошлом году в «Галерее 21», вы исследовали репрезентацию в СМИ беспилотных самолетов MQ-9. С какой целью вы проводили это визуальное исследование? К каким результатам пришли?

— В работе «Воздух — Земля» я использовал фотографии из прессы, иллюстрировавшие новости или просто статьи о беспилотной авиации. В этих фотографиях меня заинтересовали зачастую неизвестные пейзажи, которые присутствуют на дальних планах фотографий и становятся немым свидетелем происходящих событий. И моей задачей стало попытаться вернуть этим ландшафтам имя. Путем определенных поисков удалось выявить названия этих мест, которые моментально встраивают безымянные и за счет этого абстрактные пейзажи в геополитический контекст. Среди них оказались пейзаж пустыни Невады, большую часть которой занимает Зона-51, известная еще по Холодной войне, или база Баграм в Афганистане, которую занимала советская армия во время войны 1979–1989, а в 2000-х ее уже занимали ВВС США. На территории этой базы располагалась одна из их секретных военных тюрем… В общем, это довольно широкий географический и политический спектр смыслов, скрывающийся в данном случае за пейзажной фотографией. Если же говорить о результатах — мне кажется, они связаны с вопросом, который ставит зритель, когда смотрит на пейзаж. Зритель ищет там

— Кажется, ваша вторая выставка «Вне зоны видимости» является логичным продолжением темы восприятия современным человеком информации в условиях масс-медийной тотальности. Но одновременно с этим вы обращаетесь к новой теме музейного экспоната. Расскажите об опыте художественной интервенции в стабильную несменяемую экспозицию. Как известно, к подобным экспериментам исторические музеи всегда относятся с большой осторожностью, и опыт фонда «Виктория», связанный с

— Нужно сказать, что Музей Вооруженных Сил находится в ведомстве Министерства обороны, что было для меня важнейшим фактором. Он транслирует позицию участника события — советской/российской армии, что не может дать полного представления о событии и тем более не может поставить вопроса о природе конфликта и эстетизации смерти, что могло бы входить в его задачи. Для меня важен вопрос об условиях, при которых свидетельство и передача такого опыта возможны, и что эти условия могут сообщить о нас самих. Что касается работы с музеем как с медиумом, то меня интересовал его визуальный язык как часть определенных политических систем, интересовало формирование коллективной памяти и факторов, определяющих функцию тех медийных потоков, о которых вы говорите. Получается, что я говорю о том, что может быть показано, и о том, как это видится. То есть это две стороны, которые очень тесно друг с другом связаны и не существуют независимо друг от друга.

— Как долго вы работали с архивом? Были ли вы ограничены во времени?

— Мне приходилось тесно работать с музеем, его сотрудниками. Я не был ограничен во времени со стороны музея, а, скорее, был ограничен в возможности экспонировать те или иные предметы. Внутри такой структуры необходимо учитывать целый ряд факторов, никак не зависящих от твоих желаний.

Требуется терпение, чтобы научиться видеть и понимать ситуацию так, как видит ее этот музей, место и роль его экспоната, только после этого может быть возможен какой-то разговор о критике.

— В качестве документов и свидетельств событий прошлого на экспозиции были представлены не только фотографии или видео-аудиозаписи, но и серия графических работ. Как в этом случае комбинирования абсолютно разных в плане визуального языка объектов начинает проявляться категория достоверности?

— Да, это очень важный момент. На мой взгляд, живопись студии Грекова обладает большим документальным потенциалом. Ее можно сравнить с «прикомандированной журналистикой» (embedded journalism) — когда корреспондент прикомандирован к той или иной военной части или штабу на фронте. Его или ее программа-максимум состоит в том, чтобы сделаться нашими глазами, превратить каждого наблюдателя в свидетеля. У художников студии Грекова на протяжении 20 века были несколько похожие задачи. То есть так можно видеть смесь документальности и художественной субъективности. Комбинирование таких разных носителей, как живопись и графика, с любительскими VHS записями солдат — это попытка уловить эти медиальные условия, которые сближают наш опыт с реальностью события.

— В рамках выставки также были показаны 2 кинокартины — «Сердце мира» Гриффита и «Патриотка» Александра Клуге. С чем связан выбор этих фильмов?

— Мне кажется, что мой выбор может быть обусловлен вполне ясно. Гриффит — это уникальная фигура не только в истории кино, но и в области передачи информации. Он стал первым гражданским кинорежиссером, и на момент съемок уже был довольно известной личностью. Кроме того, на фронте он получил уникальный опыт — Гриффит увидел там не совсем то, что хотел увидеть. Хотел снимать батальные сцены, но первая мировая война — это первая война индустрий, а не армий. Это нечто другое. Соответственно, совершенно меняются тактики, и открытых сражений, в наполеоновском смысле, там не было. А он хотел увидеть именно то. В итоге ему пришлось, по сути, реконструировать то, что могло бы сработать в коллективной памяти зрителя, отослать его к войне, к уже сложившемуся клише о понимании поля боя. К началу же века, что вполне объяснимо, общество представляло войну в качестве батальных сцен из живописи — с полями сражения, идущими друг на друга армиями. Но в фильме все представлено уже совсем по-другому. Что касается «Патриотки» Клуге — это тоже очень интересный фильм. Он рассказывает о власти истории над ее интерпретацией. В данном случае речь идет о школьной учительнице, ее неудаче и невозможности совладать со многими факторами. Этот фильм показывает, насколько история существует параллельно с нашим представлением о ней, что она намного сильнее истины. Правда, я не совсем хочу употреблять это слово, принадлежащее к категории абсолюта. Оно ничего не значит. А, точнее, значит все и ничего одновременно. И эта некоторая историческая категория есть то, что независимо от нашего видения, независимо от политических взглядов, перспектив, каких-то политических машин, которые показывают нам определенные исторические события в той перспективе, в которой это нужно сделать. И эти фильмы как раз о том.

— В эпоху современной съемочной техники к реальности предъявляются новые требования. Кажется, на сегодняшний день фиксирование ужасов войны берет на себя не только функцию иллюстративного порядка, но и обретает дидактические коннотации. Согласны ли вы с тем, что фотографии способны влиять на поведение человека лишь в том случае, если они способны произвести шокирующий эффект?

— Я думаю, что любая фотография, содержащая форму насилия, сама по себе еще ничего не значит. Потому что любой создаваемый или используемый фотографией образ требует к себе исследовательского подхода. Это должно быть правилом. Современные технологии диктуют необходимость искать причины того, почему это выглядит именно так и никак иначе. И эта задача относится не только к тем, кто создает эти фотографии, но в большей мере к тем, кто на них смотрит. И если говорить о таких снимках, то нужно понимать причины — почему они появились и при каких обстоятельствах.

Очень многое зависит от присутствия камеры в определенном месте в определенное время. Потому что камера — полноправный участник события,

Через образы насилия нужно усиленно пробиваться. Иногда это намного сложнее, чем кажется. И намного сложнее это делать с образами войны, так как с такими фотографиями процесс исследования может происходить еще сложнее

— Таким образом, зависит ли уровень ответственности от контекста презентации снимков? Что происходит с одной и той же репортажной фотографией после ее перемещения из социальных сетей в пространство выставки?

— В этом случае можно скорее говорить об изменении скорости восприятия, нежели о регулировании уровня ответственности.

Скорость восприятия — это как раз то, что исчезает после изменения контекста. Чем быстрее поток, тем более поверхностно воспринимается больший объем информации. Перенос изображения в пространство выставки определенным образом меняет скорость восприятия. Только после этого можно говорить об ответственности.

Я активно слежу за западными журналистами, которые находятся в плену у «Исламского государства» с 2012 года. Сегодня в этой области происходят очень интересные метаморфозы. Есть такой журналист — Джон Кэнтли. Он был взят в плен вместе с новостником Джеймсом Фоули, которого казнили в конце лета. Кэнтли — следующий в списке, но он до сих пор жив и фактически работает на ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта. — Ред.). Это британский военный фотограф и корреспондент газет The Sunday Times, The Sun, The Sunday Telegraph. Как вы знаете, именно СМИ создают этот образ — дикого, неизвестного врага. А теперь представьте себе, что британский журналист сейчас создает репортажи профессиональным языком западного европейца, рассказывает нам о процессах внутри ИГ. Это абсолютно удивительные вещи, которые пока еще очень сложно идентифицировать и проанализировать, так как они происходят прямо сейчас и могут оборваться в любую минуту. Меня интересует то, как изменяется восприятие европейского человека, когда он смотрит такие репортажи. Что мы в них видим? Что они транслируют?

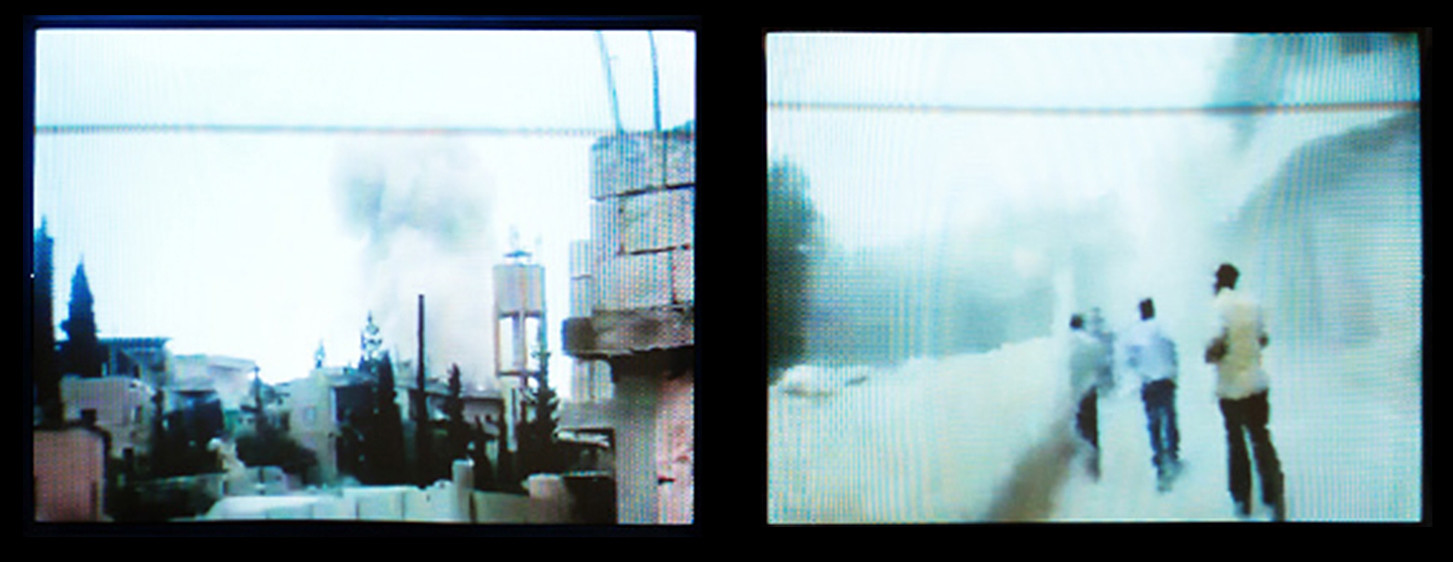

Здесь есть важный момент — когда бойцы сирийской армии освобождения снимают на телефоны бой в реальном времени, то зритель, если мы возвращаемся вновь к вопросу об ответственности, становится намного ближе к ситуации, нежели когда смотрит на ролики, отснятые профессиональными военными журналистами с хорошей камерой и риторикой. Это связано с тем, что боец снимает на мобильный телефон ровно так же, как это бы сделали вы. То есть сам медиум формально является идентичным. И он вычеркивается из уравнения. Остается только ситуация, которая происходит. Движение руки, формат, качество — все одинаковое. Потому что мы все пользуемся продуктами одной и той же индустрии. Единственное, что различается — момент самого события внутри.

— Это очевидно, что дистанция между событием и зрителем с каждым годом становится все меньше. Но, если же говорить о

— Если сделать ее еще короче — это будет очень опасно. Короче ее может сделать чувственное восприятие. То, что можно назвать воображением. Например, телефон намного сильнее сближает собеседников, нежели физический вербальный обмен информацией. Это создает определенную близость между собеседниками. Ведь иногда по телефону можно сказать то, что невозможно сказать, когда собеседник в находится в этой же комнате. Видеозвонок мы считаем вроде бы ближе к реальности, потому что к звуку добавляется визуальный контакт, но на самом деле он только отдаляет, сужает чувственное восприятие.

Иногда аффекты помогают видеть намного больше реального. Это больше не изображения, а скорее ситуация. Это делает тебя ближе к соучастнику, чем к зрителю. И если говорить о моей работе, то попытка обеспечить такую позицию входит в круг моих задач.

— Но какого рода ответственность в этом случае берет на себя художник? Ведь его по-прежнему можно считать проводником в иную плоскость, медиатором от искусства. Вы думаете, что художник чем-то отличается от зрителя?

— Ни в коем случае, забудьте об этом. Забудьте о том, что художник кто-то иной. Нет никакой разницы, это та же оптика.

Никакой уникальности взгляда художника не существует. И осознание этого в корне меняет понимание многих вещей. Не исключено — художник может быть медиатором. Но художник не создает уникальный продукт, который воспринимается только одним уникальным образом.

Да, он может видеть то, чего другие не видят — это входит в его обязанности. Но функция соучастника идентична для позиции автора и позиции зрителя. И это очень важно понимать сегодня, когда граница между субъектом и объектом стирается.

текст © Ульяна Яковлева © Tatlin News 1/82/140 2015