Tractatus. Музыкальное приношение

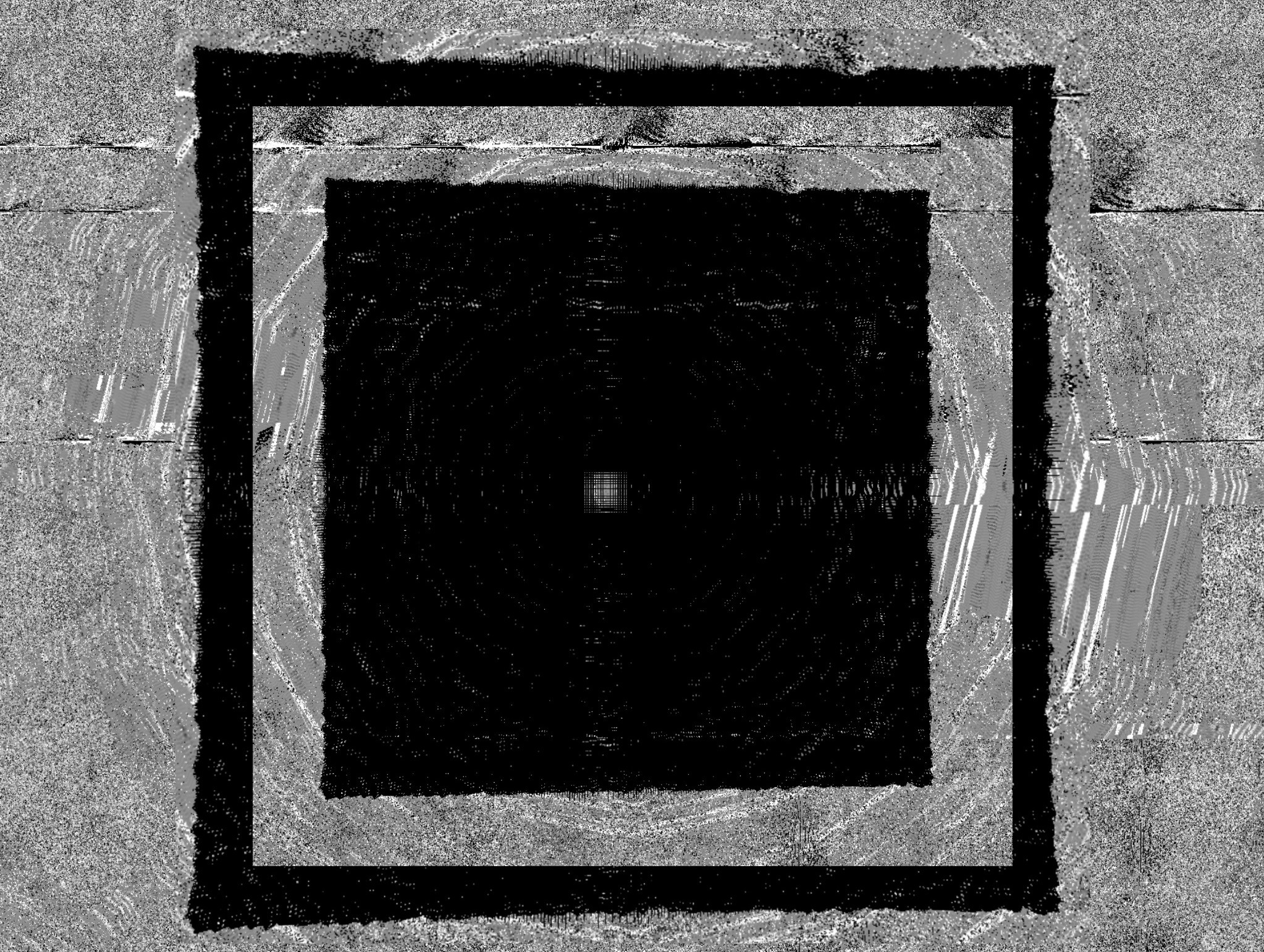

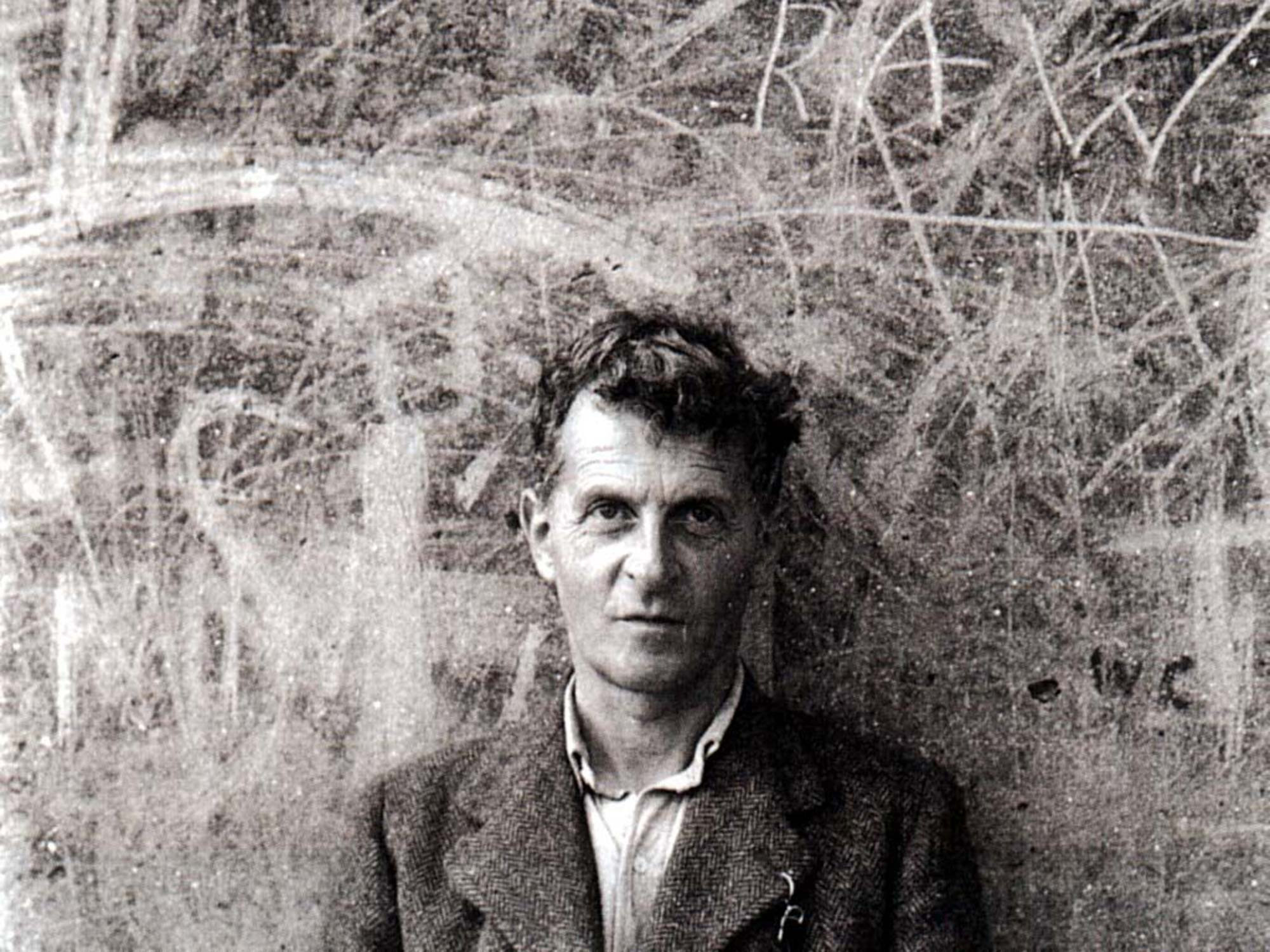

Моя мысль, иначе — я сам, сложилась под влиянием философии раннего Витгенштейна и его Логико-философского трактата. Когда я познакомился с трактатом, я чувствовал одновременно смятение и спокойствие: казалось, мир прояснился, на сама эта ясность — обнажившийся остов мира — была еще более загадочной и пугающей, чем предшествующая ей наивная спутанность. Этот музыкальный альбом и текст следует рассматривать как нечто целостное, как ссылающиеся друг на друга картины, круговращение которых указывает на некое гипотетическое центральное значение, на воображаемый центр нарративной гравитации, которого невозможно достичь, ведь всё, с чем мы имеем дело, если остаемся в рамках picture theory of language, которой я отдаю дань уважения в этом концептуальном альбоме, это каскад зеркал и изображений.

Выбор инструмента не является случайным: с электрического органа началась моя страсть к музыке, а с Витгенштейна — мой живой интерес к философии. Но дело не только в этом параллелизме. Орган, как мне кажется, — один из немногих инструментов, которому подвластна причудливая поэзия тайны, той самой, следы которой мы обнаруживаем везде в мысли Витгенштейна. Живая электроника, трансформирующая электроорганный тембр, в свою очередь, указывает на искусственный характер мысли о… — но любая искусственность лишь обратная сторона естественного порядка вещей, усложняющегося и расслаивающегося на страты. Там, где мы видим разрозненное, некий воображаемой Великий дух мог бы увидеть целостность.

Эта музыка ни в коей мере не является иллюстрацией: я не пытался проиллюстрировать избранные афоризмы трактата, выбор которых является моей попыткой наметить точки входа в одну из множества интерпретаций текста, т.е. попыткой упростить множество решений до некой прослеживаемой однозначной формы. Музыка не изображает саму мысль, её структуру, так как любой метод подобного изображения был бы совершенно случаен и необоснован. Скорее, мой музыкальный метод направлялся припоминанием — в своем уме я восстанавливал обрывки впечатлений и мыслей в связи с афоризмами Трактата и эта мысле-эмоциональная субстанция загустевала в форме звука. Таким образом, звук и текст указывают на Трактат, но не соприкасаются с ним напрямую.

И всё, что люди знают, а не восприняли ухом как шум, может быть высказано в трёх словах, так, в соответствии с известным афоризмом австрийского писателя и критика Фердинанда Кюрнбергера, казалось мне когда-то. Со временем — и мне понадобились годы — я понял, что каждый услышит за этими самыми заветными словами знания лишь своё, себя, в конечном счёте. Это знание не может быть основой коммуникации, не станет фундаментом общего мира совместной практики и соприкосновения. Единый мир оказывается расколот знанием, и трещины столь глубоки, разрывы столь фундаментальны, что даже внимательный взгляд не обнаруживает их.

Быть может, речь идет об изначальной тавтологии «А есть А», законе тождества, законе устойчивости и стабильности, позволяющем именовать вещи и, следовательно, обеспечивающем порядок в пестроте жизнемира? Ведь язык и мир едины, а мир, тотальность всего, и есть Я, хоть речь идет не о психологическом Я, не о самости, не о личности, вброшенной в мир и противостоящей ему, но о динамичном фихтеанском единстве Я и

Жизнь ограничивает мир, любой возможный для меня мир, отлитый в вечных и неизменных формах логики. Смысл жизни невозможен, ведь смысл всегда нечто внешнее, а жизнь не ограничена, её границы вне поля зрения субъекта, для которого есть всё, кроме него самого, который даже не может поименовать сам себя. Узнавая везде и во всём собственные следы, он всегда ухватывает нечто отличное от него самого в акте именования. Равно как мы не способны помыслить и представить совершенное небытие, равно мы не можем представить и высказать смысл жизни. И точно так же мы не можем представить смерть, которая в русле мысли Трактата, вполне по заветам Эпикура, не является событием жизни. Жизнь со смертью не меняется, но исчезает, схлопывается в непротяжённое безымянное отсутствие.

Чтобы выразить подобные мысли, неизбежно приходится прибегать к philosophical fiction, метафизической фантазии, но эти метафоры, в лучшем случае, могут служить лестницей, от которой мы должны как можно скорее избавиться, чтобы… — чтобы что?…

Такая картина мира — та самая, для которой нет ничего случайного и которая распыляет любую причинность на разрозненность ситуаций и фактов — если не смертельно опасная ловушка, тюрьма, изощрённей и коварней лапласовского детерминизма, который в этой картине попросту невозможен, немыслим, то лабиринт, из которого не всякий найдет выход. И некоторые, быть может, блуждая в круге мыслей раннего Витгенштейна, захваченные гравитацией его Логико-философского трактата, погибали. Тот же, кто из этих узников выжил, оплёл своими корнями мысли Трактата и сделал собственной сердцевиной или отрекся от них. Инородное тело нужно было превратить в жемчужину, в этом было выздоровление от отчаяния и болезненной скуки.

Быть может, мысли, которые изложены в трактате, вопреки заявлениям самого Людвига Витгенштейна, способны не просто принести удовольствие тому, кто продумывал похожие мысли, но и указать дорогу к иному: расколдованный, лишенный загадок мир указывает на

1. Die Welt ist alles, was der Fall ist.

The world is all that is the case.

Мир — это всё, что имеет место.

И всё, что имеет место — вся совокупность фактов, а не вещей, россыпи атомарных положений дел, возможность соединения которых в сложные ситуации уже предрешена в них самих, — это ограниченный космос, границы которого устремляются прочь как далекие галактики, влекомые красным смещением, устремляющиеся от нас с невозможной сверхсветовой скоростью. Неизбежно оказываешься пленником этого компактного, но беспредельного мира, ведь куда бы и как быстро бы ты не шёл, мир следует за тобой.

2.012 In der Logik ist nichts zufällig: Wenn das Ding im Sachverhalt vorkommen kann, so muss die Möglichkeit des Sachverhaltes im Ding bereits präjudiziert sein.

In logic nothing is accidental: if a thing can occur in a state of affairs, the possibility of the state of affairs must be written into the thing itself.

В логике нет ничего случайного: если предмет может входить в атомарный факт, то возможность этого атомарного факта должна предрешаться уже в предмете.

Случайность, которая могла бы быть спасением, освобождением от пут мира, немыслима: всякий раз мысль способна лишь утверждать факты и следить за логической пунктуацией, каркасом, объединяющим их в ситуации, формирующие плоть мира. Даже увидев воочию чудо, мы не смогли бы понять, что столкнулись с чудесным, ведь самой глубокой тайной оказывается не то, каковы вещи, а то, что они — разрозненная россыпь — вообще есть.

Самая густая плотность оказывается проницаемой, пустой. Побеги лишены корней и нет земли против неба. И тем не менее всё освещено таинственным светом — нет ничего, что происходило бы в полной темноте. И эта загадка стремится глубоко.

Если язык распадается на картины, на изображения вещей, то сами изображения показывают что-то кроме самих вещей, иначе говоря, силуэты будто бы нашептывают нечто немыслимое. Но чем тогда является язык самого Логико-философского трактата? Метаязыком, который невозможен, и потому бессмыслица разъедает его?

3.01 Die Gesamtheit der wahren Gedanken sind ein Bild der Welt.

The totality of true thoughts is a picture of the world.

Совокупность всех истинных мыслей есть образ мира.

Если случайность и бессмыслица кажутся спасением, надеждой, которая указывает на невообразимые и невозможные пространства вне мира, то истина сама способна стать тюрьмой. Там, где замирает мысль, где торжествует в своей паранойальной тотальности система, там постепенно чахнет, замерзает всякая жизнь. Движение теряет силу в холодных, цепких объятиях истины.

Откуда на этих ледяных пустошах взяться Красоте? Этика и эстетика, которые, по мысли Витгенштейна, едины, принадлежат миру субъекта, они трансцендентальны, они делают мир больше или меньше, преобразуют его контуры, но они бессильны изменить что-либо в таковости мира.

И тем не менее в этой пустоте — посреди стремительной катастрофы жизни, ломающей с хрустом хребет бытия — встревоженный взгляд ловит отблески света. Быть может, сам взгляд источает свет?

6.44 Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist.

It is not how things are in the world that is mystical, but that it exists.

Мистическое не то, как мир есть, но то, что он есть.

И если тайна вездесуща, если она суть плоть самой повседневности, то как быть в этой пугающей, тревожащей неопределенности? Ведь мы не можем в действительности ЗНАТЬ, что солнце взойдет завтра, и даже то, всходило ли оно вчера. Погруженные в созерцание чувственных качеств, мы можем даже потерять из вида само «что» объекта восприятия. Пойманные в вязкую, клейкую паутину солипсизма текущего момента, мы бьемся в судорогах, хотим освобождения, хотим ступить обеими ногами на твердую, благодарную землю.

Нет ничего гарантированного — логика не властна над тем, каковы факты, она лишь сшивает разрозненные лоскуты в полотно мира по своим непреложным законам. В любой миг мир — вся громада прошлого, настоящего и будущего — может сдвинуться, утратить равновесие, закружиться в вихре. Речь станет птицей, ночь расцветёт лилиями. И нигде в этом нестабильном мире нет Его следов, даже самые укромные уголки не отмечены Его присутствием. Нет никаких знамений и, следовательно, нет ничего обещанного.

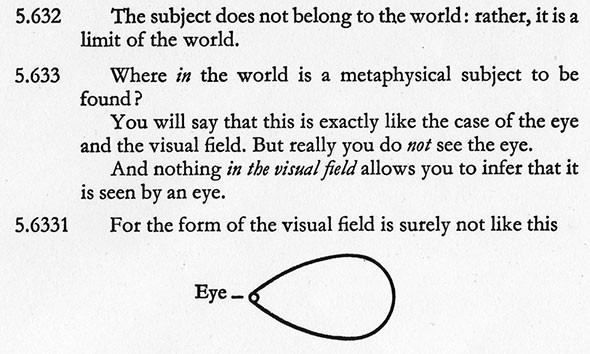

Быть может, мы всё же можем гарантировать себе подобие выигрыша в этой абсурдной игре? Быть может, мы должны искать спасения в Себе, в трансцендентальном субъекте? Однако и то, что мыслится полной и единственной собственностью субъекта, его чувства, мысли, условные «внутренние факты» тоже результат жребия, результат игры. Как не существует никакой отдельной колесницы, которая превосходила бы сумму своих частей, так и не существует никакого цельного субъекта, который мог бы быть объектом означивания — потому что метафизический субъект всегда есть границы и невидимое само по себе поле зрения.

7 Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.

Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.

О чем невозможно говорить, о том следует молчать.

Витгенштейн пишет, что, конечно, есть нечто невыразимое, то, что себя показывает. И вот это «конечно», это мимоходом брошенное утверждение беспокоит. Оно кажется знаком поражения тотального метода мышления, тем зазором, сквозь который может ускользнуть мысль — чтобы придти к общему миру, где речь и люди обретают себя в совместном праксисе, в процессе, в диалектике без конца и края. В этом мире сталкиваются смысловые поля и выпадают радужным дождем имена. Мысль уже не столь самоуверенна, она не претендует на взгляд sub specie aeterni, взгляд на мир как ограниченное целое. Витгенштейн считает такой взгляд мистическим чувством — и поэтому его трактат оказывается сочинением мистика. Поэтому изложенное в нём может пониматься им самим как лестница, которую нужно отбросить, чтобы выйти в беспредельный мир, в котором нет ничего предзаданного, в котором само присутствие и существование вещей может быть музыкой и бесконечно затейливой вязью танца.

***

Если эта музыка и обладает какой-либо ценностью, то лишь потому, что она отражает, хоть и не выражает, мой собственный опыт мысли. Музыка не способна выразить опыт, но она вырастает из него, как цветы из вязкой и топкой почвы. Музыка является одной из множества форм нашей жизни, форм опыта, связанных тысячей тонких и чувствительных нитей с другими формами повседневного опыта — и в этом ценность любой музыки; насколько для нас драгоценно и одновременно совершенно обыкновенно собственное дыхание, настолько ценна и музыка.

Альбом целиком можно послушать и скачать на Bandcamp: