Практика чтения как этап психосексуального развития

В серии «Исследования культуры» издательского дома Высшей школы экономики вышла книга философа, психоаналитика и одного из авторов нашей платформы Александра Смулянского «Метафора Отца и желание аналитика: Сексуация и ее преобразование в анализе». Цель книги — проследить происхождение желания аналитика из желания Фрейда и исследовать на этой основе причины возникновения психоаналитической практики, одновременно обосновывая неустранимость ее непрекращающихся внутрицеховых конфликтов.

На очереди еще один отрывок из этой книги (первый был про внеаналитическое ядро желания аналитика и загадке речи истерического субъекта, а второй про функцию речи реального отца, пресекающей наслаждение субъекта). В этот раз речь пойдет о чтении, как практике сексуации, а также причинам, по которым оно исторически вызывает подозрение.

Хотя именно перезапуску проекта сексуации посвящает свою деятельность аналитик, нацеливаясь туда, где субъект сталкивается с границами психосексуального развития, это не значит, что до прихода в анализ субъект лишен возможности наслаждаться за рамками своей несостоявшейся генитальности. Более того, представление многих аналитиков о том, что способность наслаждаться обретает свою альтернативу только в анализе, приводит к герметичности психоаналитической среды. В то же время за ее пределами систематически возобновляются процессы, указывающие, в каком направлении склонен двигаться субъект, чье желание не удовлетворено генитальной перспективой. Даже у тех, кому генитальные подвиги принесли славу, всегда остается множество других источников наслаждения.

Поиски этих источников, как правило, сопряжены с различными усовершествованиями, в которых носитель сексуации опирается на масштабные последствия использования языка. Усовершенствования эти воплощены в «образовании» в широком смысле слова, этого главного детища современности, имеющего, как известно, далеко идущие последствия. Существует распространенный в гуманитарной среде взгляд на образование, согласно которому прослушавший учебный курс субъект преисполняется гражданской сознательности, которая позволяет ему противостоять мракобесию и силам политической реакции. Однако с аналитической точки зрения прямого отношения к этим процессам образование не имеет, поскольку прежде всего обеспечивает доступ к некоторым средствам наслаждения, с помощью которых субъект стремится оставить Другого ни с чем.

Все это позволяет заново подойти к вопросу сублимации, настолько поразившему современников Фрейда, что их единственно возможной реакцией на него стало лишь бесчисленное повторение термина. Сформулировать вопрос таким образом Фрейда, по-видимому, побудила смутная догадка, что сублимация представляет собой не только облагораживание влечения, но и его ускользание от ригоризма реального отца, требующего от субъекта смириться со своей генитальностью — то есть с тем, что объект влечения доступен ему только в одном и далеко не всегда удовлетворительном виде. Субъект с этим ограничением в конечном счете не соглашается, что заставляет его искать наслаждения на стороне, вызывая неудовольствие родителя (ибо ничего кроме презрения к занятию науками и искусствами реальный отец питать, несомненно, не может), которое в свою очередь заставляет субъекта от заданного его полом пути сексуации уклониться.

Не ускользнувший от внимания Фрейда, факт этот вместе с тем привел его к признанию образования и производных от него продуктов творческой и научной активности результатом перенаправления (Umwandlung) или отклонения (Ablenkung) влечения от первичного сексуального объекта и утраты непосредственного эротического компонента. Несмотря на вызванное этим глубокое замешательство читателей, привыкших к иному разрешению Фрейдом вопроса либидо, противопоставить что-либо такому определению оказалось настолько трудно, что долгое время оно оставалось практически нетронутым в самом анализе, а за его пределами даже легло в основу популярной теории приоритета воздержания от сексуальной разрядки, вызревшей в лоне моральной философии. Немалый вклад в ее укрепление внес и сам Фрейд. Объявив сублимацию выражением высшей зрелости желания, он так или иначе отождествил ее со зрелостью иного типа, которая выражается в покорности судьбе, обрекающей желание субъекта на генитальность и сопутствующие ей общественные и супружеские обязанности.

Очевидно, что субъект, в том числе современный Фрейду, крайне далек от подобной гармонии социального и сексуального. Напротив, существуют практики, сохраняющие свое влияние на всем протяжении жизни субъекта, которые диссоциируют субъекта от генитального удовлетворения. Как правило, речь идет о двух основных практиках — остроумия и образования.

С одной стороны, в практиках остроумия субъект от своей матримониальной функции далеко не отходит. Любое остроумие, каким бы выразительным оно ни было, есть не что иное как проявление искренней горечи субъекта по поводу того, что ему никуда не деться от фаллоса и налагаемых им ограничений, трагическим символом которых служит хрестоматийный брачный «венец венчального мужчины» .

Вместе с тем получение образования к работе остроумия отнюдь не сводится и даже напротив, по контрасту со спонтанным и добровольным характером последнего, отмечено некоторой фатальностью — из создаваемого образованием особого психического состояния нельзя выйти. Осознание этого факта вызывает систематическое сопротивление субъекта, который образования не имеет, и не ощущается столь остро теми, кто его так или иначе получил. Данный момент показателен в свете распространенного представления об остроумии как о функции, доступной любому субъекту безо всякой подготовки, тогда как образование, напротив, изображается чем-то специально культивируемым. Согласно этому стихийному, но поразительно устойчивому мнению, тех рубежей, до которых позволяет дойти образование, субъект на базе одной лишь данной ему языковой структуры достичь не способен. Если не считать довольно бесславных экспериментов с так называемым «естественным обучением» в духе Монтессори, ничто пока так и не смогло поколебать всеобщую убежденность, что образование требует стороннего вмешательства и призвано радикально сместить субъекта с той позиции, которую он в своем обманчиво естественном развитии успел занять.

Причины устойчивости таких воззрений необходимо искать не в психологии обучения со всей приписываемой ей авторитарностью, а в совершенно иной сфере, которую психоаналитики обходят красноречивым молчанием. Лишь однажды ее затронул Лакан, отметив определенные параллели между теми отношениями, которые взрослеющий субъект постепенно устанавливает со своим малым а, объектом-отбросом, источником любовного томления, и способностью использовать свое образование для излечения наслаждения.

Сформулированный таким педагогом тезис, согласно которому настоящее понимание понятий возможно лишь по достижении половозрелого возраста, заслуживает того, чтобы мы заинтересовались им и хорошенько к нему присмотрелись. Множество явных признаков указывает на то, то момент, когда понятие действительно начинает функционировать, момент, чье название, комплексуальный первичный момент, омонимичен у этих авторов привычному для нас термину комплекс, можно рассматривать в других координатах, связав его с созреванием в пубертатном возрасте объекта а. [Лакан Ж. «Тревога», с. 320–321].

Речь идет не о расхожих спекуляциях возрастной психологии, согласно которым основные психические структуры взрослеющего субъекта формируются параллельно и подкрепляют друг друга, а о том, что образование — это также вопрос (вне)полового развития, поскольку оно требует распространения процесса сексуации, его продвижения в дополнительном направлении. Образование, иными словами, также предлагает частичный объект, порождающий сексуацию. Суждение о непреодолимой пропасти между образованностью и пресловутым «естественным развитием» возникает именно здесь и, как мы видим, не лишено оснований, равно как и опасение, будто некая потенциальность пола может не раскрыться вследствие преждевременно полученного образования, которое находится в отношениях взаимного подозрения с генитальной мужественностью или женственностью.

С одной стороны, очевидно, нет никаких подтверждений тому, что образованный субъект приобретает какой-то иной пол, нежели присвоенный актом символического назначения при появлении на свет. С другой стороны, если в любовной процедуре в рамках сексуации пола интеллектуал все еще остается чем-то стабильным и неизменным, поскольку не выказывает существенных различий в любовных стратегиях с другими генитальными субъектами, то в остальном с ним происходит нечто, дающее повод к характерным классовым нападкам на его генитальное достоинство. Известно, как получивший «достаточно хорошее образование» и в дальнейшем продолжающий им активно пользоваться субъект становится для широких масс изгоем и объектом различных сексуально окрашенных подозрений. Не свидетельствует ли это о том, что образованная персона покидает границы генитальной сексуации, по крайней мере отчасти? Учитывая, что социальное окружение также воспринимает подобную эволюцию как понесенную субъектом потерю, которая ставит его маскулинность или феминность под вопрос.

При этом, утратив оболочку пола, желание вовсе не выходит в безвоздушное, лишенное объектных свойств пространство чувственности, о котором грезят мистики. Оно остается сексуированным, а значит, как и все прочие его формы, сохраняет частичный объект, вокруг которого влечение организуется. Хорошо известно, в какой материальной оболочке этот объект представлен. Сколько бы интеллектуал, например в лице Жан-Поля Сартра, ни уверял, что влечет его именно «слово», объектом чтения со всей очевидностью выступает книга. Вот почему с точки зрения тех, кому чужд культ запойного чтения, органичность генитальной позиции интеллектуализированному субъекту оказывается под вопросом. Если это сомнение и выражается в претензиях к возможной нечистоте «ориентации», то это лишь означает, что данное различие не находит другой терминологической формы в среде, не знающей никаких иных путей сексуации, кроме плотских.

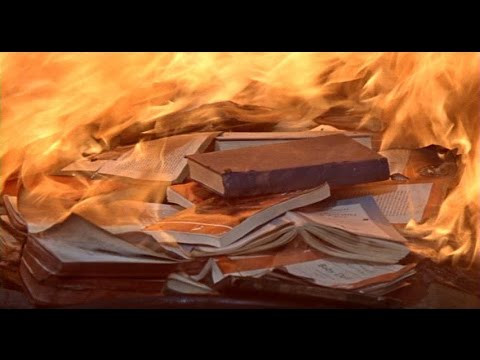

Статус книги как частичного объекта, взаимодействие с которым выражено в девербативе «чтение» (точно так же, как, например, частичному объекту груди соответствует процесс «сосания»), подтверждается тем, что подозрения в его сексуальной благонадежности возникли задолго до появления самого интеллектуала. Йеспер Свенбро в своей «Фразиклее» показывает, как уже античность в определенный момент всерьез усомнилась в способности субъекта чтения сохранить мужское достоинство. Его утрату Свенбро возводит к подчиненному положению чтеца записи, который вынужден воспроизводить речь, с его собственным желанием высказаться не совпадающую и возможно даже несовместимую. Под вопросом здесь оказывается свобода политической воли: читающий низводится до роли раба, исполнителя приказа «Прочти это!» Речь при этом идет о чтении вслух, которое с известной нам культурной его разновидностью («про себя») связано весьма опосредованно. Впрочем, подобные нюансы никогда не мешали консервативным критикам полагать, что читающий для развлечения конвенциональным, «немым» способом также допускает оплошность, отдаваясь во власть авторской фантазии, за которой, как заметил Фрейд, всегда угадывается непристойность, нисколько не умаляемая той сублимацией, которую желание автора претерпело в литературном тексте. Подозрение критиков чтения тем самым простирается гораздо дальше античного: читающему они вменяют не подчинение, а активное взаимодействие с объектом наслаждения.

Сопровождаемая неумолчной пропагандой чтения как практики, сочетающей невинное удовольствие с общей пользой, книга при этом остается объектом довольно смутным. Все адресуемые ей формы почитания и фетишизации, наряду с систематическими ограничениями ее обращения со стороны властей, что интеллектуалы воспринимают как проявление крайнего обскурантизма, в равной степени доказывают, что книга служит для частичного объекта контейнером, упаковкой. Будучи не чем иным как коробкой с крышкой в виде обложки, книга полностью соответствует объекту, сыгравшему важную роль в случае Доры, — шкатулке, предположительно наполненной драгоценностями. Из анализа Доры известно, что эта шкатулка обречена оставаться заполненной не до конца, на что недвусмысленно указывает особо отмеченный анализанткой эпизод ссоры между ее родителями

— Раньше я тоже очень любила украшения. Но после болезни я больше не выношу ни одного из них. Тогда, четыре года назад… была большая ссора между папой и мамой

— И тогда Вы подумали, что охотно бы это приняли?

Механизм этой передачи объекта, на пути которого Дора испытала искушение оказаться, чрезвычайно характерен для чтения: читающий книгу, особенно на самом начальном уровне освоения практики чтения в раннем детстве, не столько следует за прочитанным, сколько изыскивает в нем эпизоды, совпадающие с явным содержанием своего фантазма. За эквивалентом именно этого фантазма Фрейд застает Человека-крысу, вынужденного сознаться в своей маленькой жестокой мечте о крысе, проникающей в задний проход дамы. Откровенно садистский характер этой мечты не имеет здесь решающего значения — трансгрессивной и отвечающей запросу наслаждения ее делает вовсе не он. Садистический оттенок здесь является плодом смещения, указывающим на те границы, которые субъект готов в своем наслаждении переступить и которые, как выясняется из данного невротического случая, проводятся им в согласии с отцовскими воззрениями на допустимые пределы удовлетворения при помощи языка. Читая, ребенок также поначалу учится выхватывать из текста то, что с точки зрения носителя отцовского достоинства было бы расценено как выходящее за эти пределы и носящее нелепый, чрезмерный характер. Факт этот в психологии чтения оценен не в полной мере, однако для анализа он обладает некоторым значением, проливая дополнительный свет на формирование влечения к книге.

Так, сновидение, в котором Дора непринужденно читает «большую книгу», названную Фрейдом «энциклопедией» — для чего ей понадобилось устроить отцу пышные похороны с участием всех членов семьи — указывает на меру того первоначального наслаждения, которое читающий может от книги ожидать. Вместе с тем, фрейдовская догадка, что девушка услаждала себя чтением медицинского справочника, для ее пола и возраста считавшегося неподходящим

О том же говорил и Фрейд, когда намекал на неспособность Доры почерпнуть что-то новое из приставаний господина К. — все необходимое, равно как то, от чего она в этих посягательствах отказывалась, по мнению Фрейда, ей уже было известно. Его упорство в этом вопросе вызывает сегодня настоящее возмущение, поскольку интерпретируется как виктимблейминг, приписывающий юной жертве осведомленность о мужских сладострастных намерениях и тем самым (при отсутствии сопротивления им) заведомое на них согласие. Чего подобная критика не замечает, так это уточнения Фрейдом одного из самых принципиальных своих открытий, связанных с принципом повторения. Если субъект не может почерпнуть из книги ничего принципиально нового, то убежденность в обратном и попытки поставить чтение на службу просветительскому прогрессу — не более чем утопия. Книга предназначена не для сообщения знания, а для потенциального оформления некоего ценного для субъекта момента, которого в ней на деле может и не оказаться. Само функционирование литературы как культурного института, все время подсовывающего субъекту очередную и случайную книгу, не предполагает извлечения читающим из текста в точности того, что могло бы вызвать в нем ответную реакцию стыда и сладострастия. Подобные совпадения крайне редки, хотя сама их вероятность и подогревает интерес к чтению. Его широкое распространение при этом обеспечивается тенденцией делиться даже не принесшими удовлетворения текстами, в которых читающий тем не менее распознает потенциал возможного совпадения, что побуждает его передавать эстафету дальше.

Описанная модель существенно противоречит культурологическим воззрениям на литературное творчество, усвоившим юнгианскую версию, в которой пристрастие к литературе питается универсальной и ограниченной номенклатурой повторяющихся сюжетов, с которыми субъект может идентифицироваться, прозревая в них очертания собственной судьбы. Вопреки этому мнению, читающий, даже приобретя немалый опыт, так или иначе продолжает искать в тексте отголосок набора означающих, которые некогда обеспечили ему первичный доступ к наслаждению. Посредством этого отзвука субъект и взаимодействует с текстом на уровне влечения, что опровергает также другой подхваченный неофрейдизмом миф о плодах искусства, якобы востребованных потому, что они способны, простимулировав желание, бесповоротно изменить субъекта, а вместе с ним и все общество. Ни для кого не секрет, что ничем подобным художественный текст не отличается, и что наивным прекраснодушием будет ожидать от него такого эффекта, как, впрочем, и отрицать, что что-то здесь

Эти ожидания, несомненно затрагивают нечто реальное, но они не способны в полной мере психоаналитически описать функцию литературы, связанную с сопряжением наслаждения и знания, то есть с сексуацией, которой в области чтения присуща особая «невротическая» фаза. Последняя наступает в момент, когда получаемое образование пресекает инфантильное использование текста в качестве материала для наслаждения, извлекаемого из означающего элемента, и налагает на чтение процедурные ограничения, требующие вчитываться в знание, которое в тексте содержится.

Исследование «невротической фазы» чтения затруднено тем, что при сохраняющейся неопределенности его целей чтение в современную эпоху возведено в абсолютный культ, не уступая в этом отношении труду. Известные слова из 17-го семинара Лакана «не работать вообще — такое просто исключено» вполне к чтению применимы. Невзирая на отсутствие явного биополитического принуждения в этой области, обязательность чтения гораздо сложнее оспорить в сравнении, скажем, с ежедневным посещением службы. Запойное чтение за относительно короткий исторический период стало настолько повсеместным, что субъект перестает видеть в нем что-то необычное. Он вынужден не просто полагать его естественным продолжением опыта, но и связывать его практику с пользой и развитием в самом общем смысле.

Запойное чтение за относительно короткий исторический период стало настолько повсеместным, что в нем перестали видеть что-то необычное.

В результате субъект покоряется этой универсальности и в то же время подспудно вырабатывает дополнительное, не предусмотренное школой отношение к тексту, извлекая из него следы авторского требования, чье желание оказалось текстом перекрыто, заслонено. Читать в этой фазе — значит воспринимать неудачу Другого высказаться иначе, что среди прочего неизбежно превращает чтение в практику гадания, наиболее полно воплощенную в институте литературной критики, которая продолжает дело, начатое образованием. Вместе с тем, существовавние этой критики, сконцентрированной на вопросе о том, нельзя ли было написать лучше, целиком подчинено задаче избежать вопроса: вместо чего данный текст был написан и какое иное побуждение он собой заместил?

Возникающая здесь двусмысленность порождает трудности в восприятии отдельных замечаний Лакана, без верного интонирования которых все его учение толкуется превратно. Так, исходящая от анализа критика института науки, к примеру, практически не встречает возмущения в среде интеллектуалов, что на деле не слишком их красит, поскольку в силу особенностей литературной алетосферы субъект не столько начинает осознавать слабые стороны научного рвения, сколько попросту перестает видеть в идеале научности какую-либо пользу. Оскорбляя верных приверженцев науки, лакановский текст не вызывает у интеллектуалов никакой тревоги — напротив, именно с этой частью его учения чаще всего выражают солидарность. В то же время следующий сделанный Лаканом шаг неизменно тревогу порождает, поскольку выражает недоверие к современному Bildung в целом, равно как и к тому интеллектуальному викторианству, на котором, вкупе с универсальной практикой чтения, этот Bildung основан.

В эту цель метит высказывание Лакана из наименее удобоваримой главы 17-го семинара года под названием «Власть невозможного»:

"Стыд, ясное дело, на дороге, тем более с детства хоженой, не валяется, а вот борозды алетосферы, исполосовавшие и изсоюзившие вас заживо, вполне могли бы, пожалуй, вогнать вас немного в краску.

Отчего, по-вашему, Паскаль и Кант суетились перед вами, как два слуги, вот-вот готовых последовать примеру Вателя? Там, наверху, не хватало истины, не хватало целых три века. Но вы же знаете, что блюдо, в конце концов, было явлено — в меру разогретое и под звуки музыки. Не надо брюзжать, вас же обслужили, стыдиться, как видите, больше нечего"[Лакан Ж. «Изнанка психоанализа», с. 230]

Это афористичное заявление это следует понимать не как очередную попытку разделаться с наследием Просвещения, но как жест интерпретации объекта, вокруг которого концентрируется деятельность современного субъекта образования и чтения. Наличие этого объекта объясняет, почему читатель, даже взаимодействуя с наиболее сложным материалом, использует текст в качестве средства разрядки, сброса напряжения — в его содержании он видит ответ на исходящее извне требование истины. При всей декларативной независимости современного письма без этого требования оно немыслимо, а необходимость вырабатывать разнообразные ответы на последнее обусловливает беспрецедентные масштабы циркулирующей здесь свободы. Ситуация в художественной литературе в этом отношении мало отличается от интеллектуального нон-фикшена.

Предпринятый самим Лаканом своеобразный эксперимент, случившийся за несколько недель до процитированного высказывания и воплотившийся в известном ответе «чудаку-бельгийцу», который Лакан к недоумению будущих читателей записал отдельно, показывает, до какой степени субъект может быть встревожен текстом, претендующим на статус солидной теоретической работы, но на поверку не вписанным в координаты никакого требования. Даже если такой «ответ» не отклоняется от намеченной в семинаре исследовательской линии и находится в русле предыдущих рассуждений, для понимания субъекта, воспринимавшего Лакана как

Непрозрачность лакановского текста не связана, таким образом, ни с его чрезмерной сложностью, ни с экзотичностью формулировок. Напротив, ее корни следует искать в узости восприятия субъекта рамками заданной режимом чтения сексуации, вступившей в фазу реализации требования. Само представление о тексте как ответе на требование позволяет субъекту достигать при чтении того умиротворения, которое он ложно интерпретирует в терминах общественной пользы написанного. Этими пределами доступность текста и очерчивается: повсеместное замешательство перед работами самого Лакана связано с ограничением, которое лишь при вторичной рационализации истолковывается как вызывающая раздражение переусложненность материала.

В пределах границ этого требования и находится нечто «Реальное», которым литературная критика последних двух с половиной столетий склонна поверять любой текст, вплоть до самой низкопробной беллетристики. Такая операции возможна лишь потому, что пресловутый мимесис, регулирующий соотношение текста с конвенциональной реальностью, вопреки всем сомнениям на его счет не играет в чтении существенной роли. Напротив, институт образования и неотделимая от него начитанность в конечном счете держатся на убежденности субъекта в том, что адресованный аудитории текст восполняет нечто в Реальном. Легкой жертвой эффекта чтения современного субъекта как раз и делает поразительная и непоколебимая уверенность на этот счет, а вовсе не праздная услада со стороны Воображаемого,

Сексуация чтения, таким образом, обладает вполне самостоятельным значением, хотя Фрейд поначалу принимает ее за всего лишь производную от сексуации второго типа, за сублимацию желания пола — подход, обязанный своим появлением Новому времени с его восприятием чтения и образования как механизмов облагораживания влечения, задержки его реализации. Подобный взгляд, при всем справедливом скепсисе в отношении значимости чтения, неспособен объяснить те масштабные коррективы, которые чтение вносит в желание субъекта. Точно так же социокультурный подход к чтению, регистрирующий распространенность этой практики и отдельных текстов в популяции, ничего не говорит о его связи с отправлением желания. Чтение представляет собой не универсальный навык, последовательно или беспорядочно продвигающий субъекта на путях интеллектуального и эстетического развития, а особую форму сопряжения знания с наслаждением, которая ставит субъекта в (контр)позицию применительно к генитальности. Противопоставляющее себя множеству альтернативных, преимущественно властных практик, чтение в то же время выступает их подобием, контрапунктом в части отношений с законом, связанным с предполагаемой нехваткой в пишущем.

Сексуация чтения, таким образом, обладает вполне самостоятельным значением, хотя Фрейд поначалу принимает ее за всего лишь производную от сексуации второго типа, за сублимацию желания пола

Ответ на требование, исходящее от этой нехватки, а вовсе не само содержание прочитанного, ставит желание читающего на службу не столько авторской фантазии, сколько эффекту мимикрии, порожденному литературным текстом на другом уровне. Залогом действенности этой мимикрии служит не связь с пресловутой «реальностью», хитроумно отображаемой или преобразуемой в тексте, а нехватка, которая предопределяет восприимчивость субъекта к вложенному автором в текст возмущению, невозможности смолчать, одновременно оттеняемой и приукрашиваемой литературными средствами. Осторожно, стараясь не задеть тщеславия людей искусства, Фрейд останавливается лишь на сексуальной стороне этого приукрашивания — той, что взывает к желанию со стороны предлагаемого ему привлекательного внешнего образа. Однако сам акт преобразования, невозможность пишущего обращаться с предметом художественного описания иначе и неизбежное авторское бессилие и обусловливают пресловутую влиятельность литературы. Созерцая эту велеречивую неудачу, субъект впадает в своего рода зачарованность литературным актом — равно художественным или злободневно-публицистическим, особенно когда обе эти разновидности выступают единым моральным фронтом.

На этом фронте общая начитанность в среде, при всей своей массовости не желающей терять связь с интеллектуальной повесткой, выступает в форме обязательного знакомства с литературой следующих типов: экзистенциальной — посвященной тщете общественного блага; литературой «пути и поиска» — пестующей колебания субъекта в обретении собственной уникальности; антимилитаристской, антитоталитарной и антиутопической — призванной пробудить в субъекте недовольство отчуждающей природой общественных институтов и власти. Не может быть случайным, что именно эти жанры составляют основу современной «начитанности», формируя библиотеку среднестатистического книгочея. Если литературоведение допускает бесконечное разнообразие типов художественного высказывания, то анализ, напротив, позволяет выделить определенный акт высказывания, это многообразие охватывающий. Он позволяет объяснить, каким образом начитанные субъекты способны обнаруживать общность в желании поверх специфических литературных пристрастий, имеющую в том числе политические последствия. Даже не вписанное изначально в координаты этого акта, упорствующее в своей маргинальности произведение усилиями критиков и комментаторов рано или поздно будет в него помещено.

Характерное для литературы перечисленных типов повествование безошибочно указывает на стоящий у ее структурных истоков гностический фантазм, характеризующийся расщеплением Другого и закономерным сопротивлением так называемым «условностям», которые парадоксально рассматриваются как нечто абсолютное и потому невыносимое. Невыносимы они вовсе не для читателя, которого еще предстоит в этом убедить. Та невинность, с которой совершается подмена, обнажающаяся в философии экзистенциализма и превращающая названные условности в предмет читательской заботы, говорит о том, что абсолютны они в первую очередь для Другого, который по неким, поначалу довольно туманным причинам не в силах происходящее вынести. Отсюда проистекает требование экзистенциального подвига, трансцендентного прыжка, онтологического самоотречения, которые ценятся тем выше, чем меньше субъект понимает, во имя чего на них идет.

Сама неспособность субъекта объяснить, для чего необходимо чтение, не прибегая к наивной рационализации и простодушным рассуждениям о расширении взглядов и смягчении нравов, показывает, что речь идет об отношениях с желанием, которое при всей публичности самой практики не может быть публично определено. Его объект соотносится с фантазмом не там, где субъект уходит в мир навеянных чтением туманных образов, а там, где в них проступает нехватка Другого, на которую читающий не может не отреагировать.

Это позволяет поставить под сомнение университетский миф, согласно которому именно так называемая легковесная литература, которую начитанный интеллектуал квалифицирует как мусорную, повинна в усиливающемся отчуждении и утечке желания. Вопреки беспрестанным нападкам на невзыскательную беллетристику и «примитивное наслаждение», которое она доставляет, на деле ее влияния недостаточно для захваченности субъекта требованием. Как бы ни будоражила она мимолетное воображение, ей недостает как раз того, что могло бы побудить субъекта поставить желание ей на службу. Таким образом, массовая литература «повседневного спроса» практически ничего к уже сформированному в литературной сексуации желанию не добавляет, а ее роль в укреплении специфического читательского самообмана преувеличена.

Напротив, литература, не желающая смиряться с ролью веселой науки, посягает на гораздо большую долю в желании. От читающего требуется не просто уделить внимание общепризнанным художественным образцам, позволяющим извлечь наслаждение из авторского воображения — благопристойный обмен, на котором остановился Фрейд, — но столкнуться в ходе чтения с реальностью чего-то такого, что взыскует желания целиком — приманка, на которую читающий в конечном счете и попадается. Моральный парадокс подобной литературы заключается, следовательно, в том, что на языке наивно понятой лакановской теории называют этосом сопротивления тоталитарному взгляду Большого Другого, от покорности которому хорошее чтение и образование якобы должны субъекта оградить. В действительности, веря, что чтение вовлекает его в сопротивление системе и повышает его интеллектуальную стойкость, субъект бессознательно подхватывает незавершенное наслаждение Другого, которое организуется вокруг бессилия перед превосходящей властью, ограничивающей возможность высказаться, но и не позволяющей молчать по ее поводу.

Именно немощь Другого, просвечивающая сквозь текст, подталкивает начитанного субъекта к поступкам и критическим заявлениям, которые расцениваются обществом как плоды образованности и интеллектуальной свободы, но по существу свидетельствуют о подчинении требованию и укладываются в довольно узкий спектр реакций. Речь, как правило, идет о попытках поддержать Другого в его моральной самоотверженности, одиноком противостоянии предположительной глухоте публики (с которой читающий себя никогда не отождествляет) и в конечном счете побуждении начать говорить от его имени.

Субъект чтения, таким образом, осуществляет процедуру, ранее описанную Фрейдом применительно к истерии: попытку заместить оступившегося Другого, присутствие которого в акте письма субъект безошибочно угадывает, не обманываясь нарративной концепцией строгого разделения инстанций повествования, на деле никогда этого Другого не затрагивающей. Неслучайна поэтому глубокая приверженность практикам чтения субъектов в той или иной степени истеризованных: еще в эпоху монополии врачей, не опасавшихся обвинений в мракобесии или политической реакционности, было замечено, что литературная форма может выступать одним из источников истеризации. Последнюю Фрейд отнес к характерным проявлениям недостаточности генитального влечения, тогда как ее значение гораздо шире. Истеризация, сопровождающая чтение, независима от сексуации пола.

Что кладет этой истеризации предел? Очевидно, что сексуация чтения, как и любая другая, может быть разложена на стадии, соответствующие выведенному Лаканом графу желания, на каждом из структурных этажей которого субъект, проходя через фантазм, совершает новую инвестицию желания, меняя точку его приложения. На верхнем этаже читающий впервые сталкивается с субъектом, которому написанный им текст больше не служит индульгенцией и который теперь предъявляет акт падения иного рода. Независимо от того, какого признания и славы удостаивается текст, его автор попадает в крайне невыигрышное положение, которое не только не компенсируется возможным публичным успехом, но, напротив, закрепляется в нем в виде знака скрытого, но тотального обесчещения. Все устойчивые культурные характеристики литературы — исключительная и беспрецедентная для повседневной коммуникации полов многословность, склонность к пространным и избыточным описаниям — указывают на утрату субъектом письма мужского достоинства в форме суровой скупости и обтекаемости высказываний, воплощенных в отцовской речи.

В результате, чем дольше длится литературный монолог, тем в более двусмысленном положении оказывается его автор. Внимание читающего приковывается здесь не столько к последствиям написанного, сколько к загадочному исчезновению в литературном тексте неподатливой косности мужской речи. Вопрос этот занимает субъекта, поскольку проливает свет на большую приверженность чтению женщин, которых диалектика мужской силы и слабости увлекает гораздо более непосредственно и при этом практически не вызывает тревоги. Объектом интереса читающего субъекта, даже если он не отдает себе в этом отчета, служит неожиданная потеря автором генитального статуса, утрата той немногословной вескости, которой предположительно обладает носитель мужественности.

Здесь в письме проявляется то, что в основных своих чертах чрезвычайно напоминает вопрос взаимоотношения полов. Он не раз ставил аналитиков в тупик, в особенности обнаруживая себя там, где представлялся неименеее уместным, хотя и аналитически неоспоримым. В этом отношении характерны слова Лакана, касающиеся реальности пола в дискурсе Господина:

«Аристотель… прекрасно понимал, что конструкция его не клеится, трещит по всем швам. <…> Но он чувствует, как-никак, что именно с этой стороны можно отыскать что-то такое, что могло бы отношения господина и раба мотивировать. Будь они разного пола, будь они мужчиной и женщиной, выход этот был бы просто блестящим, и Аристотель дает понять, что в этом случае была бы надежда проблему решить. Увы, но это не так, они не обязательно разнополые, и у него опускаются руки».[Лакан Ж. «Изннака психоанализа», с. 221-222]

Ситуация письма несколько менее двусмысленна. В лоне традиции, превозносящей литературу как источник утонченного наслаждения, бремя производства последнего ложится на пишущего. Речь при этом идет не о том стерильном «наслаждении от текста», под которым подразумевают эстетические авансы словесному мастерству автора, а о свойственных авторам, сформированным под знаком руссоистского типа производства литературы, словоохотливости и откровенности, которые Бадью полагал глубоко неслучайными в контексте вопроса половой принадлежности. [«Женщина» — это та (или тот), кто отправляет любовь в путешествие и желает, чтобы любовная речь повторялась и обновлялась. Или в лексике конфликта: «мужчина» нем и жесток; «женщина» болтлива и требовательна" Бадью. А. «Что такое любовь»].

Не будучи никак связанным с любовной процедурой второй сексуации полом, но имея отношение к сексуации как таковой, чтение точно так же неизбежно сопрягается с отцовской метафорой, которая связывает пол с желанием. Устройство литературного или публицистического текста остается довольно прозрачным до тех пор, пока автор не скрывает своего присутствия. Что его присутствие в конечном счете оборачивается нарративностью и ни к какой реальной субъективности не отсылает, лишь укрепляет тот карнавальный аспект, который остается теснейшим образом связан именно с женской речевой процедурой. Автор играет с читателем как с ребенком, задает ему заведомо риторические вопросы, заигрывает с ним, ахает и изумляется. Достигнув расцвета в английском классическом романе, эта традиция в дальнейшем не пресекается. Даже будучи сокрытой, преображенной разнообразными литературными экспериментами, направленными на ее устранение, она поддается реконструированию и никогда не исчезает полностью.

Подобная характеристика лишает литературное письмо и, шире, так называемое «творчество» романтического флера, побуждающего субъекта невольно наделять фигуру творца потенцией, активностью, напору которой покоряется аудитория. Все это оказывается не более, чем мифом, сложившимся не без участия раннего психоанализа. Однако с аналитической точки зрения субъект лишь на предшествующих стадиях сексуации чтением может игнорировать, что пишущий добивается признания ценой безвозвратной потери лица. Для читающего, хранящего молчание, литература оборачивается диффамацией. Здесь разворачивается непристойность, которая и запускает «сексуальные отношения» между производителями и потребителями текста, до поры скрытые его требовательным содержанием. За прибавочным наслаждением, которое читающий извлекает из моральной непоколебимости и непримиримого свободолюбия автора, кроется ощущение неуместности его высказывания, что вновь ставит под вопрос этическую функцию литературы, на которой культура чтения неизменно настаивает.

На деле единственный урок, извлекаемый из сексуации данного типа, заключается в том, что чтение, в особенности «художественное», является самодостаточной практикой, которая предусматривает как вхождение, так и выход из нее, освещаемый в силу особенностей культурной оптики гораздо реже. Читать — значит эффективно и как можно дольше подавлять недоумение, связанное со столь откровенным предъявлением желания Другого, как написанная им книга. Что бы читающий ни извлек из текста, на определенном уровне лучше всего он усваивает именно акт навязчивой самоманифестации, который ставит в тупик и структурно соответствует вопросу, помещенному Лаканом на верхний уровень графа желания: «Зачем ты мне все это говоришь, в чем упорствуешь у меня на глазах? Чего ты от меня хочешь?» Художественная литература как создание вербальных полотен начинает выполнять здесь ту же описанную Лаканом функцию, что и классическая живопись, адресованная влечению глаза. Предъявляя отвлекающий сюжет, она смягчает нестерпимую близость зрителя к тому единственному среди вереницы образов, который ни к какой фантазматической функции больше не отсылает.

Читать — значит эффективно и как можно дольше подавлять недоумение, связанное со столь откровенным предъявлением желания Другого, как написанная им книга.

В этом смысле широко распространенный отход от чтения художественной литературы с возрастом, разочарование в ней в период зрелости связаны не столько с косностью повзрослевшего субъекта, сколько с растущим недоумением относительно того, какой реакции от него ожидают в ответ на предъявление автором своей тревоги, и с неизбежным признанием, что она не имеет к читателю никакого отношения. Рано или поздно, презрев гордыню и не превращая свой отход в претенциозный руссоистский жест, субъект отказывается от широко популяризуемых художественных источников и ограничивается литературой, адресованной тонкому заинтересованному слою.

Даже если речь не идет о полном прекращении чтения, в определенный момент его идеалу грозит неизбежный крах, пусть далеко и не каждый оказывается им затронут. Сексуация объектом чтения обнаруживает свои пределы, что ставит под вопрос образовательную конъюнктуру, исторически пестующую представление о чтении как краеугольном камне так называемого «развития». Господство присущей этой конъюнктуре точки зрения сохраняется лишь до тех пор, пока субъект способен игнорировать присущую институту письма бесцеремонность.

Расставание с запойным чтением вкупе с верой в нее как фундамент собственной цивилизованности позволяют субъекту вернуться к тому, что он на время оставил. Спад вызванного чтением либидинального напряжения, как правило, открывает путь дальнейшей сексуации пола: покончивший с образованием субъект погружается в образование иного рода, связанное с изучением предписанной ему его полом доли в наслаждении. Здесь невротическое развитие достигает своей высшей точки, подтверждая стихийные наблюдения аналитиков за средним возрастом обращения в анализ: независимо от биологического возраста, перелом обычно приходится на излет юности, на завершение той дополнительной сексуации, которая встроена в развитие субъекта современной культурой и отклоняет его от сексуации половой. Перестав проверять каждую книжную полку, субъект посвящает себя вопросу о том, на что обрекает его эрос не столько в непосредственно сексуальной области, сколько в части требования предоставить собственный продукт.