Роман с Фуко (Часть II)

Тигран Амирян и Виктор Демин подготовили статью «Роман с Фуко» для сборника «Мишель Фуко и Литература» (2015). Первая часть статьи была опубликована на Syg.ma чуть ранее. Ниже представлена вторая, заключительная, часть текста.

Литература как «опыт-переживание»

Философия Мишеля Фуко всегда находилась в неразрывной связи с его биографией, личным опытом [1]. Недаром одним из ключевых понятий, пронесенных Фуко через все работы, является «l’expérience», что часто, поддаваясь буквальному словарному значению, ошибочно переводится как «опыт», как некая коррелятивная пара в диаде «теория-практика». Но фукольдианский опыт — это не просто маркер социальных практик в толкованиях философа, а глубоко экзистенциальные «переживания», вечный эксперимент с предметом говорения и с самим собой [2]. Одним из таких «переживаний» для Фуко всегда оставалась литература. Эта тема разыгрывается в исследованиях последних лет под названием «книги-опыты», что подразумевает изучение как собственно книг философа, созданных на основе личных переживаний, собственного опыта и далее превращавшихся в некий «опыт-прочтение», функционирующий самыми разнообразными и неожиданными способами, так и «книги-опыты», которые наиболее часто упоминались Фуко, близкие к его философии «освобождения субъекта» и «глубокого переживания» объекта говорения (Ницше, Батай, Бланшо, Беккет, Джойс и др.) [3].

Фуко никогда не был литературоведом, как его современник и коллега Ролан Барт [4], и когда к нему обращались с вопросом о «литературности» «Истории безумия», не соглашался с тем, что он «анализировал» Арто, Бланшо или кого бы то ни было, утверждая, что всего лишь «указывал» на тексты, проходя по эпистемологической плоскости и минуя шквал структуралистских ревизий литературы, а случай с Русселем расценивал как побег в иное пространство, «убежище»[5] вне философии и вне истории. Но этот отказ от литературоведческой, критической позиции вовсе не говорит об отказе от литературы, а наоборот, подводит читателя к еще одному «неудобству языка» и к мысли, что сам Фуко был писателем, но не критиком других писателей.

Сегодня западные культуры охотнее называют большого философа писателем через запятую, но все же отдают предпочтение именно художественному, образному миру текстов Фуко, а частично и его писательской стратегии. Достаточно вспомнить, как Морис Бланшо в своей книге о Фуко сначала говорит о том, как философ «отвергал» термин «писатель», но потом все же отдает дань «щедро пишущему, но одинокому» гению, называя его «писателем — кем он и был» [6].

Тимоти О’Лири в недавнем исследовании пишет, что фукольдианский «опыт», вводящий субъект в состояние непосредственного переживания (исторического опыта, опыта безумия и пр.), не просто описывает историю, но проводит его сквозь «преображение», эксперимент, фикционализацию (fictioning) [7]. Эта мысль Фуко, высказанная в нескольких интервью незадолго до смерти, подхвачена современными исследователями, и по сей день ведутся работы по перечитыванию текстов Фуко в поисках именно такого пространства личного эксперимента, опыта как переживания литературы [8].

Литература для Фуко — это один из способов трансляции своего «курса» [9], поэтому интерес философа часто сводился именно к авторам, которые наиболее радикально проводят революцию, будь то на уровне языка и стиля, будь то в сюжетах и выборе героев. Для Фуко интерес представляли не маргинальные писатели, как могло бы показаться на первый взгляд; опыт Фуко-пишущего и

образовывать понятия — это значит жить, а не убивать жизнь, это значит жить в относительной подвижности [12].

В своей жизни философ, производящий «понятийные конструкции», неоднократно выбирал литературу — тексты, наиболее полно являющие эту «подвижность» и революционную суть письма. Если сегодня мы говорим о множественности, подразумевая текст, а в большей степени текст в интерпретации читателя, уже традиционно исключая фигуру автора из поля функциональных интересов филологических дисциплин, то для Фуко как раз большую значимость имеет то, как автор выходит из процесса письма «преображенным», обновленным. Здесь возникает необходимость нарушить хронологию текстов Фуко, чтобы выделить две позиции: позицию Фуко по отношению к функции автора и к имени автора и другую — позицию философа как автора собственных книг. Эти позиции не противоречат друг другу, а, интерферируясь, восходят к методу Фуко. В своем выступлении в Коллеж де Франс (1969) Фуко указывает на бартовскую «смерть автора» как на острую необходимость избавиться от оков буржуазного «авторства», но при этом продолжает свою мысль и предлагает обратиться к современной литературе, в которой функция автора перестает быть именем автора в значении классификатора. Фуко говорит о том, как литература после Малларме предлагает автора в качестве той «точки», где ведется бесконечная работа письма и исчезает авторский голос:

И не пролегает ли важная линия водораздела именно между теми, кто считает все еще возможным мыслить сегодняшние разрывы в

До этого в эссе «Мысль о Внешнем» (1966), посвященном Морису Бланшо, Фуко точно обозначил круг имен тех авторов, которые стали способны к такому вечному овнешниванию внутреннего, авторов, которые, привнося свой внутренний опыт в литературу, являясь внешним по отношению к письму, заставляют работать язык, внутри которого и разрабатывается мысль о внешнем:

…опыт, что вновь появляется во второй половине XIX в. и в самом сердце языка (наша культура тщится мыслить об этом так, как если бы она обладала секретом его внутреннего), оказывается мерцанием самого Внешнего: у Ницше, когда он обнаруживает, что вся западная метафизика связана не только с ее грамматикой (о чем мы в общих чертах догадывались со времен Шлегеля), но и с теми, кто, владея дискурсом, овладевает, таким образом, правом на слово; у Малларме, когда язык появляется как отступ, отказ, отстранение от того, что он называет, — со времен «Игитура» и вплоть до самостийной и непредсказуемой сценичности «Книги» — как движение, в котором исчезает говорящий; у Арто, когда всякий дискурсивный язык призван высвободить, разнуздать себя в жестокости тела и крика, и тогда мысль, покидающая болтливое нутро нашего сознания, станет материально ощутимой энергией, истязанием плоти, самопреследованием и саморазрыванием субъекта; у Батая, когда мысль, вместо того чтобы быть дискурсом противоречия или бессознательного, становится мыслью предела, разорванной субъективностью, трансгрессией; у Клоссовского с его опытом двойника, внешнести симулякров, театрализованного и безумного размножения «я» [14].

В этот ряд Фуко возносит также имя Бланшо, которому и посвящен блестящий анализ философа. Но сегодня мы ясно видим, что в том же ряду «авторов после Малларме» находится и сам Фуко, о чем свидетельствуют его слова уже в качестве автора собственных книг (1984):

Когда пишешь книги, подобные моим последним, возникает желание радикально изменить все, что думаешь, и «обрести себя» совершенно в новом качестве [15].

Было бы ошибочно говорить о какой бы то ни было политической революционности Фуко в привычном значении этого слова. Здесь важность приобретает «опыт», «эксперимент» как глубокая вовлеченность в описываемый дискурс, «переживание собственного письма и отношение к «другому» письму. Фуко всегда волновали авторы, способные писать с помощью подобной вовлеченности и переживания тех умопостигаемых объектов, что исследуются философским дискурсом или поднимаются в том или ином художественном тексте [16].

Достаточно вспомнить трепетное отношение Фуко к творчеству таких писателей, как Арто, Шар, постоянные возвращения к Самюэлю Беккету или роману-диалогу Дидро «Племянник Рамо» [17], опыт прочтения Реймона Русселя, хвалебные отзывы в адрес Жана Жене или же отношение к творчеству Пьера Клоссовски, который, в свою очередь, посвятил Фуко свой роман «Бафомет»…

Неоднократно проводились аналитические работы по изучению «литературных мест» в текстах Фуко [18], но не имеет смысла комментировать творчество философа, которому одной из погрешностей современности казалась сама манера комментария к готовому тексту [19].

В 1963 году одновременно с «Рождением клиники» в свет выходит книга Фуко «Реймон Руссель» [20]. Неподдельный интерес философа к малоизвестному писателю биографы наблюдают на протяжении всей его жизни. Фуко неоднократно говорил, что на него огромное влияние оказал стиль Русселя, наряду со стилем Башляра, Лакана и др. Но для исследователей Фуко интерес представляет скорее всего не столько стиль Русселя, сколько фигура писателя и тематика его письма. Так, Руссель страдал психическими расстройствами и покончил с собой в гостиничном номере; назывались две возможные причины смерти: одни утверждали, что это было убийство, что Русселя убил слу- чайный любовник, другие, в том числе и сам Фуко, настаивали на версии о самоубийстве [21].

Сопоставляя, сравнивая существующие биографии Мишеля Фуко с романом Данкер, нельзя не заметить и другую линию «судьбы» писателя. Можно сказать, что история Поля Мишеля во многом похожа на биографию Ж. Жене. Жене — еще одно увлечение Фуко, непризнанный писатель, уже ставший постоянным интересом философа. Возможно, Жене представлялся Фуко одним из тех, кто наиболее полно способен уходить на самое дно, чтобы, вернувшись, говорить искренним голосом опыта и личного переживания [22, 23]. Роман Патрисии Данкер сосредоточен в некоторой степени на отношении Фуко к Жене, и наоборот. Фуко восхищался писателем, но сам Жене так и не ознакомился с творчеством философа. Эти отношения, точнее, их отсутствие, при интересе одного к другому, описанные биографами Фуко, чем-то похожи на эпистолярную связь героя Данкер с туманным образом философа Мишеля Фуко. Поль Мишель — это своеобразная вариация того самого «Святого злодея», который был так внимательно прочтен Сартром («Святой Жене, комедиант и мученик»). В романе Данкер — схожесть не биографий, а батаевской транспозиции «литературы и зла», а точнее «зла», привнесенного в литературу пограничными переживаниями автора. И эта схожесть не остается незамеченной для исследователей жизни и творчества Мишеля Фуко [24].

Очевидно, что существует исследовательский интерес к Мишелю Фуко — читателю и Мишелю Фуко — автору, писателю. Отношение Фуко к литературе, обусловленное собственным художественным (фикциональным) опытом, становится одним из (пока еще) малозаметных осколков большого творчества философа.

И возвращаясь к интервью с Тромбадори, вспомним, как Фуко, объясняя, в чем заключается особенность его «опытно-экспериментального» дискурса, заявляет:

[…] люди, которые меня читают […] зачастую в шутку говорят мне «А ведь в глубине души ты прекрасно понимаешь, что все, что ты говоришь, — это литература». И я всегда отвечаю: «Конечно, не возникает сомнения в том, что это может быть чем-то иным, нежели литература» [25].

Массовая литература, при всем своем стремлении упрощать, унифицировать и огрублять объекты повествования, очень чутко реагирует на то, что, возможно, осталось бы за скобками научного дискурса. Поэтому неслучайно именно в массовом романе возникает образ писателя, автора художественной прозы Поля Мишеля, двойника известного философа.

Поль Мишель — это не только двойник философа по имени, по биографическим данным или сексуальным влечениям, как копия некоторых физических мет. Поль Мишель — это конструкт, являющийся «представлением» ряда самых известных делёзианских «желаний» Фуко.

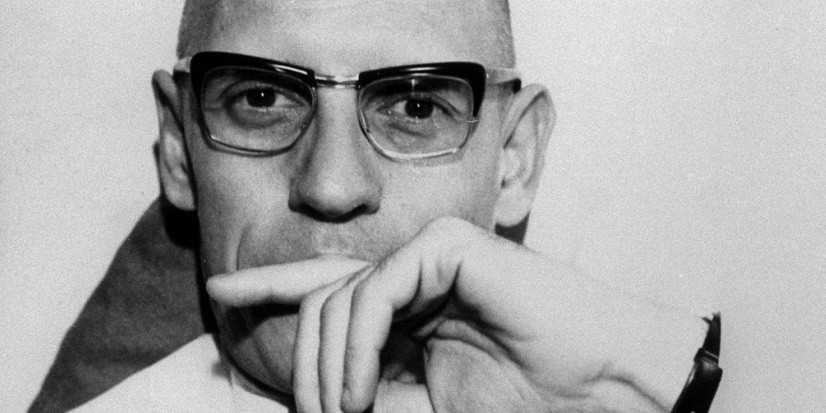

Может быть, Фуко-писатель есть то самое «чистое видимое», заменяющее, а в некоторых случаях и вытесняющее образ (изображенное), каковое Мишель Фуко находил в полотнах Веласкеса, Магрита и Мане? [26] Может, это и есть фотография лысого философа в больших очках, в белой водолазке… Можно ли поставить знак равенства между всеми членами ряда перечислений, а в конце употреблять слово «образ»? Современная (или массовая) литература отталкивается от образа как такового, перемещаясь от образа к воображаемому и далее к некоему конвенциональному целому, и персонаж Фуко-писатель — яркое свидетельство тому. Возможно, в будущих романах персона философа предстанет в качестве более сложного конструкта, чем это предложила Патрисия Данкер. Но наш разговор не о статусе или качестве литературной плоскости, в которой располагаются роман Данкер или текст Гибера. Важен сам факт, что образ философа, пронесенный сквозь биографические книги, в конце концов требует некоего художественного слова, некоей фикциональной территории, поскольку биография как попытка улавливания фигуры в его исторической перспективе приводит к тому, что фигура/образ/персонаж ускользают от биографа вслед за тщательной последовательностью попыток «реалистического» описания. Фикциональная площадка, где вырисовывается образ, остается единственно способной очертить если не «автора» с его «реальной» историей жизни, то «внутренний опыт», овнешненный в языке, в текстах, «опыт» из которого и вырастает множественность «имени-автора». И здесь налицо реализация идеи, кочующей где-то между работами Барта, Кристевой и Фуко: идеи о том, что дискурс о литературе невозможен исключительно в качестве комментария или диалога (между философией и литературой), дискурс литературы становится возможным только тогда, когда анализирующий субъект теряет свою всевластность и способен вплетаться в саму литературу, помещаться в фикциональное пространство: говорить о литературе — значит говорить с литературой и говорить литературой. Именно таков опыт-переживание Мишеля Фуко.

Нулевой уровень литературы

В1970-е Фуко, не являясь автором художественных текстов в качестве философа и редактора из глубины веков, из запыленных архивов поднимает тексты, которые стоят

в основе генеалогии жанров, имеющих сегодня статус «литературных». Некоторые его работы для сегодняшних исследователей литературы являются не только источником философских или политических концепций, но еще и фундаментом для изучения жанра автобиографии, закрепившегося под строжайшим контролем дисциплинарного общества XIX века, во «власти письма».

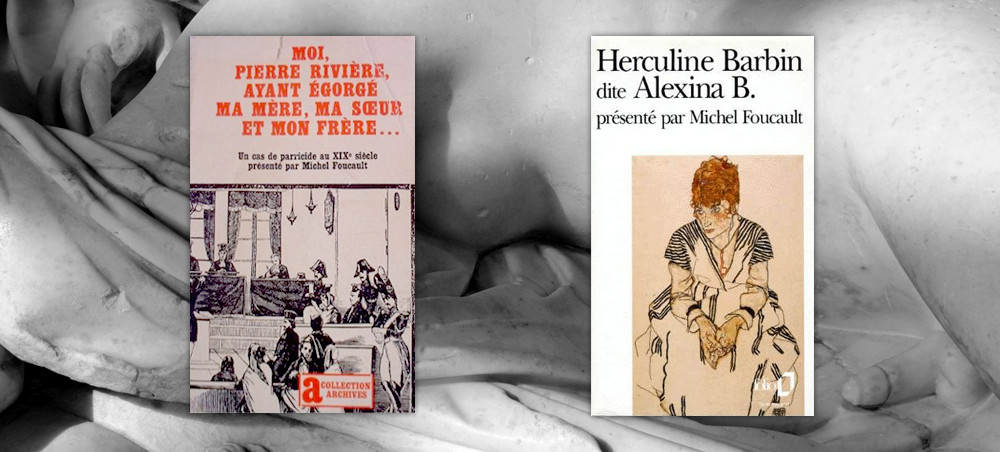

В своей статье [27] французский исследователь Филипп Артьер исследует отношение Фуко к автобиографическому письму. Фуко в свое время выступил в качестве редактора и выпустил в свет три текста, которые, по мнению Артьера, показывают эпистемологическую глубину, позиции, при которых стало возможно возникновение письма от первого лица. «Я, Пьер Ривьер» (1973), «Воспоминания Эркюлин Барбена» (1978) и «Моя тайная жизнь» (1977) — эти тексты, написанные в разных режимах и в разных временных рамках, по мнению Артьера, жанрово когерентны и близки по способу производства во «власти письма», — являясь именно автобиографическим типом письма, но при этом находясь вне литературы [28]

Дискурс, в который были заключены эти тексты и их авторы, представляет пока что не литературу, но голоса, пытающиеся «высказать то, что не может быть высказано», и эти голоса переплетены с «бормотанием мира» [29]. Лишенные вымышленных элементов, эти повествования не являются автовымыслом — жанром, который возникнет намного позже (уже внутри литературного дискурса, но все же при воздействии внешних аналитических дискурсов, таких как психоанализ), а являются, как указывает Артьер, именно таким автобиографическим письмом, о котором пишет Филипп Лежён [30] в своем «Автобиографическом пакте», подразумевая под таким письмом «ретроспективное повествование в прозе», «историю личности».

Свою редакторскую роль и значимость этих документов и дневников Фуко объясняет в тексте «Жизнь бесславных людей» (1977). Говоря о том, что при публикации подобных документов руководствовался неким принципом «реальности», он все же дает подробный анализ «власти письма» в XIX веке, когда контроль над индивидом, как ясно показано в книге «Надзирать и наказывать», приобретает характер письменной фиксации, когда преступник, ненормальный, ребенок, больной и все типы девиаций начинают описываться в досье и протоколах, когда возникшая «власть письма» обрушивается и на знание о сексе, как скажет философ в «Воле к знанию», создавая «обширный архив сексуальных удовольствий». Навыками подобного письма овладевают и сами девианты: Фуко в архивах разных учреждений обнаруживает отдельные документы — своеобразную

антологию существований. Собрание жизней в несколько строчек или страниц, бесчисленных несчастий и похождений, собранных в пригоршню слов [31].

Отбрасывая все, чтобы могло относиться к вымыслу и сочинениям века, Фуко выбирает тексты, которые он обозначает словом «новеллы» и воспринимает их как «единицы жизни,

если с начала средних веков по сей день «приключение» есть повествование об индивидуальности, переход от эпоса к роману, от благородного деяния к сокровенному своеобразию, от долгих скитаний к внутренним поискам детства, от битв к фантазиям, то это тоже вписывается в формирование дисциплинарного общества. Приключения нашего детства теперь находят выражение не в lе bon petit Henry, а в невзгодах маленького Ганса; «Роман о Розе» пишет сегодня Мэри Варне; вместо Ланцелота мы имеем президента Шребера [34].

К мысли Артьера остается добавить и то, что для Фуко эти тексты имели важное значение не только в качестве первых повествований от первого лица, рассказов «ненормальных», но обладали некоей силой, которая при их открытии заставляла Фуко-редактора испытывать нечто вроде того опыта-переживания, о котором он скажет уже не в качестве издателя и редактора, а как автор собственных книг:

Мне трудно сказать, что же в точности я испытывал, читая эти отрывки либо другие, на них похожие. Наверное, одно из тех ощущений, о которых говорят, что они «физические», как будто вообще можно иметь какие-нибудь иные [35].

Уходя в глубь веков, в поисках того механизма, что производит язык литературы сегодня, Фуко одновременно переживает и ту глубину, что является личным «опытом-переживанием». Становясь за нелитературными текстами, Фуко одновременно продолжает собственную философскую мысль о возникновении дискурса «бесславных людей», бесконечно фиксирующегося «властью письма», но в то же время он говорит о литературе: во-первых, о том, что именно с конца XVII — начала XVIII века в литературу проникает не «баснословный» (fabuleux) дискурс того, что подлежит сказаниям, а повседневная рутина, «низость» и «бесславие» обыденной жизни; во-вторых, благодаря своему особому положению и внутренней силе, литература, находясь в общем механизме принуждения и дисциплинарных практик, все же «будет стремиться помещать себя вне закона или, по крайней мере, возлагать на себе бремя греха, преступления или бунта» [36].

Для нас особо примечательны слова Фуко о том, что тексты, которые он публикует, не просто возникают в определенных условиях, когда возможно говорить от первого лица о потаенном, впоследствии постепенно будут преобразовываться в литературу. Так, «Воспоминания Эркюлин Барбен», как и «Я, Пьер Ривьер», сегодня вряд ли воспринимаются читателем как документ, лишенный художественной сути только лишь

«Опыт» Фуко сегодня

Сохранилась небольшая заметка [38] Мишеля Фуко 1970-го года о романе Пьера Гийота. Фуко в свое время высоко ценил этого автора, называл его письмо одним из фундаментальных текстов XX века. Позже Фуко говорил, что он, как и Ролан Барт, Филипп Соллерс и Мишель Лейриc, опубликовал свой отзыв о романе Гийота только для того, чтобы защитить произведение своим авторитетом, защитить от цензуры тот «язык неслыханной смелости», на котором Гийота заговорил о сексуальности и личности [39]. Но участие Фуко в литературном процессе 60–70-х уже неоднократно упоминалось в разных исследованиях. Речь здесь о том, что Гийота попадает в поле зрения Фуко вовсе не случайно, не просто как

О романах Пьера Гийота мы говорим сегодня как минимум для того, чтобы показать: вектор литературы, овнешневляющей себя в моменте «я говорю», литературы, где мнимая всевластность «Субъекта» на самом деле растворяется в потоках дискурсов, чтобы максимально достичь глубины языка, вектор, рожденный в «мысли о внешнем» Фуко, мысли о письме Бланшо, мысли о литературе — продолжается и поныне.

Примечания

1. Первые строки «Слов и вещей» Фуко — это смех автора, смех, который «колеблет все привычки нашего мышления — нашего по эпохе и географии — и сотрясает все координаты и плоскости, упорядочивающее для нас великое разнообразие существ, вследствие чего утрачивается устойчивость и надежность нашего тысячелетнего опыта Тождественного и Иного» (Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб., 1994. С. 28). Этот смех вызван текстом Борхеса, литературой. Возникает вопрос: может быть, и «утрата тысячелетнего опыта» в

2. Об этом Фуко говорит в интервью с Дучо Тромбадори: «… мои книги становятся для меня переживанием в смысле, который я хотел бы считать наиболее полным из возможных. Переживание — это нечто, из чего мы выходим преображенными […]» Бесе- да с Мишелем Фуко // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2 / Пер. с франц. И. Окуневой. М., 2005. С. 212-219. Здесь Фуко противопоставляет феноменологическое понимание опыта и своего «десубъективирующего» переживания: «…сколь скучными и учеными ни были бы мои книги, я всегда рассматривал их как элементы непосредственного опыта, направленного на то, чтобы уйти от самого себя, помешать мне оставаться одинаковым». В последние годы эта проблема «опыта» как «переживания», акцентированная «личным переживанием» становится темой отдельных дискуссий. См., например, резюме доклада Шашлова Е.И.

3. На эту тему недавно вышло подробное исследование Тимоти О’Лири, ранее изучавшего вопросы этического у Фуко. См.: O’Leary T. Foucault and Fiction: The Experience Book. Continuum International Publishing Group Ltd. — 2009.

4. Хотя сегодня работы Барта явно относятся к области семиотических и больше философских текстов, нежели к филологическому анализу. Так, Юлия Кристева в качестве психоаналитика продолжает развивать идеи Барта относительно анализа литературных текстов и вслед за ним различает два типа дискурса (не-филологических), переплетающихся в бартовских работах: дискурс знания, или герменевтический дискурс «савант», и критический дискурс, базирующийся на «желании» к тексту. Kristeva J. Comment parler à la littérature: http://kristeva.fr/comment-parler.html Флориана Пеннанекк рассматривает позицию Барта как

5. Фокин С.Л. Образы литературы в «Истории безумия» М. Фуко. // Фигуры Танатоса: Искусство умирания. Сб. статей / Под ред. А.В. Демичева, М.С. Уварова. СПб.: Издательство СПбГУ, 1998. С. 211–226.

6. Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. СПб., 2002. С. 16.

7. См.: O’Leary T. Foucault, Experience, Literature // Foucault Studies, No 5, pp. 5–25, January 2008.

8. Также на эту тему см.: During S. Foucault and literature: towards a genealogy of writing. London and New York. Taylor & Francis e-Library, 2005.

9. А. Дьяков пишет, что обращение Фуко к литературе и писателям — это еще одна попытка философа «избавиться от субъекта классической эпохи», но теперь эта попытка проводится «за пределами философии» в пространстве «не-философии», как называл это Делёз. — Дьяков А. Мишель Фуко и его время… С. 532–533.: «Фуко скептически относился к сакрализации “великой» литературы, произошедшей в Университете: литературный или философский дискурс не должны подменять собой все остальные дискурсы. Поэтому его всегда привлекала «малая литература», существующая на окраинах литературных дискурсов». Лишь поэтому, — можно добавить к сказанному — а не с целью уходить в периферийные зоны художественного слова, дабы найти «маргинальные» эквиваленты своего теоретического письма. Наоборот, это попытка вывести «маргинальное» в зону «центробежного”, чтобы произвести деконструктивный, революционный акт. Именно так Фуко работал и с «опытом безумия».

10. Фуко часто пытаются интерпретировать не только как фигуру маргинального философа, но и как автора маргинальных философских работ. См., например: Гафанова Ю.В. Маргинальный опыт Мишеля Фуко. // Studia culturae. Выпуск 3. Альманах кафедры философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 161–165.

11. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. — М., 2000. — С. 427–457.

12. Фуко М. Жизнь: опыт и наука // Вопросы философии. — 1993. — No 5. — С. 53.

13. Фуко М. Что такое автор? С. 18.

14. Фуко М. Мысль о Внешнем / пер. с фр. Т. Вайзер // Современные стратегии культурологических исследований: Труды Ин-та европейских культур. Вып. 2 / Отв. ред. Т.А. Филиппова. М.: РГ- ГУ, 2008. С. 323.

15. Эстетика существования (беседа с А. Фонтана Le Mond, 15– 16 июля 1984 г.) // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 3 / Пер. с франц. Б.М. Скуратова М., 2006. С. 298.

16. А. Дьяков отмечает, что еще в студенческие годы одним из главных интересов для Фуко были книги, касающиеся «психологических границ общества» (М. Мид, Г. Башляр, Ф. Кафка, У. Фолкнер, А. Жид, Ж. Жене). — Дьяков А.В. Мишель Фуко и его время… С. 33.

17. «Ведь именно литературное произведение, „Племянник Рамо“ с его беспрестанным столкновением противоречий быстрее откроет нам главные особенности тех переворотов, которые привели к обновлению опыта неразумия классической эпохи. Его следует рассматривать как своего рода сокращенную парадигму истории. Мгновенной вспышкой он высвечивает ту ломаную линию эволюции, что пролегает между Кораблем дураков и последними словами Ницше, а быть может, и неистовыми крика- ми Арто». — Фуко М. История безумия. С. 344. Подробный анализ фукольдианской интерпретации «Племянника Рамо» см., например, Chapiro F., Goldzink J. Le Neveu de Rameau après Michel Foucault. / Raisons politiques, 2005/1 no 17, p. 161–177.

18. См., например, уже упоминавшееся издание Michel Foucault, la littérature et les arts (sous la direction de Philippe Artières) // Ouvrage publié avec le concours du Centre Michel Foucault. Éditions KIMÉ — 2004.

19. Фуко М. Рождение Клиники. М.:1998. — С. 17–19.

20. На данный момент эта единственная большая работа Фуко, еще не переведенная на русский язык. См.: Foucault M. Raymond Roussel. Paris: Gallimard, 1963.

21. Дьяков А.В. Мишель Фуко и его время…, С. 117–119.

22. В Швеции в первый год преподавания Фуко выбирает весьма странную для того времени и той аудитории тему лекционного курса «Любовь во французской литературе от Сада до Жана Жене».

23. Известно, что Жан Жене был бездомным, его мать и бабушка страдали психическими болезнями.

24. Здесь речь идет о работе «Святой Фуко».

25. Фуко М. Интеллектуалы и власть… Ч. 2. С. 216.

26. На эту тему см. Перре К. Модернизм Фуко // Искусство versus литература: Франция — Россия — Германия на рубеже XIX–XX веков: Сб. ст. / Под общ. ред. Е.Е. Дмитриевой. — М.: ОГИ, 2006, с. 148–165.

27. Artières Ph. Le pouvoir d’ecriture: Michel Foucault et l’autobiographie / Michel Foucault, la littérature et les arts (sous la direction de Philippe Artières) // Ouvrage publié avec le concours du Centre Michel Foucault — P., 2004. Pp. 71–85.

28. Ibid, p.75.

29. Ibid, p. 80.

30. Ibid, p. 81.

31. Фуко М. Жизнь бесславных людей / Интеллектуалы и власть (часть 1). с. 250.

32. Там же.

33. Artières Ph. Le pouvoir d’ecriture: Michel Foucault et l’autobiographie. P. 84.

34. Фуко М. Надзирать и наказывать.

35. Фуко М. Жизнь бесславных людей, с. 251.

36. Там же, 274.

37. Doubrovsky S., Fils, Paris, Gallimard, 2001. P.10.

38. Michel Foucault, Le Nouvel Observateur du 7 septembre 1970. Или см: Foucault M. Dits et ecrits II. — P. 2001. — p. 74–75.

39. Foucault M. Dits et ecrits II. — P. 2001. — p. 116.

40. См. об этом доклад Юлии Кристевой в Центре Ролана Барта (2010 год): Kristeva J. Comment parler à la littérature: http://kristeva.fr/comment-parler.html