Поверхность письма

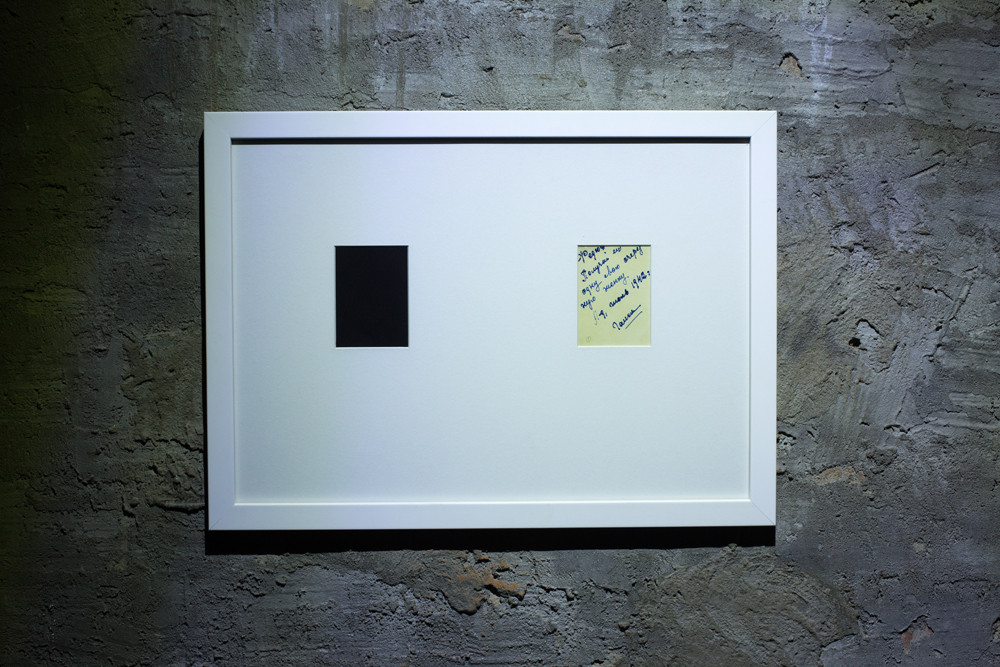

С 3 по 13 декабря 2015 года в галерее «Вертикаль» (С.-Петербург) был показан проект куратора Алины Белишкиной и художника Максима Шера «Поверхность письма». Представляем документацию проекта.

«Поверхность письма» — продолжение художественного исследования исторической репрезентации ленинградской блокады, первая часть которого была реализована в форме выставки «Карта и территория» в 2014 году в галерее «Триумф». И, если в случае с «Картой» речь в большей степени шла о природе визуальной репрезентации и амбивалентности всякого (фото)документального свидетельства, то сейчас центральным вопросом проекта оказывается репрезентация текстуальная и специфичное ей выявление языка, как самостоятельной структуры по отношению к мыслимому содержанию.

Смысловое поле проекта находится в зоне тонких различий — между речью и записанным словом, между голосом и молчанием, между адресатом и адресантом сообщения, и именно «поверхность» оказывается «механизмом», который запускает игру этих различий, потому что как только мы распознаем что-то в качестве поверхности, мы получаем потенциальный доступ к тому, что скрывается под ней.

________________________________________________________________________________

«Я услышала в коридоре мгновенное бульканье труб, и это наполнило меня непередаваемым ужасом. Заглянула в уборную — сосуд снова наполнен до краев дрянью, но инстинкт подсказал, что дело уже не только в этом. Открываю, с замиранием сердца, ванную и вижу: ванна до самых бортов полна черной вонючей жидкости, затянутой сверху ледяным салом. Это страшное зрелище ни с чем несравнимо. Оно ужасней, чем воздушные бомбардировки и обстрелы из тяжелой артиллерии. Что-то жуткое, почти мистическое, в напоре снизу, при закрытом чопе (пробке). Страшно, гибельно, угрозой смотрит огромное вместилище с черной, грязной водой. Она бесконечна и необузданна, эта снизу прущая стихия напора и жидкости, эта советская Тиамат — первозданный хаос и грязь. Я с трудом выносила и поднимала свои ежедневные несколько грязных ведер. Но могла ли я вычерпать и вынести 30-50 ведер нашей огромной ванны? Ее черное, страшное содержимое смотрело на меня своими бездонными глазами; это наполнение до самых бортов вселяло ужас и ощущенье еще никогда не испытанного бедствия. Еще миг — и нас, наш дом, наши комнаты зальет эта вонючая черная жидкость, и она будет снизу подниматься и выпирать, и будет разливаться, и это будет потоп снизу, из неведомой и необузданной, не подвластной взору пучины. А я одна, и слаба, и уже вечер, а на дворе зима. Бежать? Куда? К кому? Как оставить тут беспомощную старуху?

Я бегала, я убивалась. Управхозихи не было. Я в милицию. Квартального не было. Его сменили. Новый квартальный в больнице. Дворник-баба ничего кроме спекуляции не знает. Водопроводчиков нет в природе. /…/

Близилась ночь.

Я заткнула наши двери. Приготовила глубокие галоши. Кое–как мы переспали. Утром мой страх был непередаваем, когда я вставала. Наш пол сухой? Отворяю дверь в коридор. Сухо. Смотрю, со свечкой, по сторонам. Иду в ванную. Сухо. Толкаю дверь. Пол сухой. Смотрю на Тиамат. Все так же у самых бортов страшная, вздутая, черная жидкость, страшная своей полнотой.

Опять бегаю весь день. Пишу записки, умоляющие письма, взывающие и грозные заявления. Никто не реагирует. «Власть предержащая» безмолвствует. Помощи нет.

И тянутся дни. Неужели я

Вот, я пишу в апреле, а ванна так же полна, черна и страшна. Прибавился весной резкий запах миазмов. Он просачивается в коридор, в наше жилье и в наши легкие. Я убедилась, что свист снарядов над головой, что сотрясение дома от фугасных бомб может, если жизни угодно, соуживаться с нашим бытом, как большая паршивая собака. Я убедилась, что напор снизу помоев и испражнений может застывать на угрожающем уровне, не переходя через края.

И я стала дальше жить… /…/»

Ольга Фрейденберг, 1941-42

________________________________________________________________________________

…В грамматике, первым лицом является тот, кто говорит. Вторым лицом является тот, с кем я говорю. Третьим лицом является тот, о ком я говорю. Но кем является тот, кто говорит со мной?

Жан Лапланш

Всякий, кто садится писать, видит не чистый лист перед собой, но слышит шум в своей голове. Происходит что-то вроде переключения или смешения регистров — там, где ты видишь, ты странным образом слышишь. Кажется, что дело не столько в активной работе сознания, стремящегося придать внутреннему шуму артикулированную форму и на время как бы лишающего тебя способности видеть (как если бы речь шла о своеобразной расстановке приоритетов). Скорее, в этой процедуре вслушивания или даже подслушивания внутренней речи обнаруживает себя структура, общая для взгляда и голоса.

Но о каком голосе можно говорить в случае нематериализованной, лишенной звуковой субстанции речи? Чей голос эту речь «сообщает»?

Если представить голос в топологической модели, то его место будет в парадоксальной зоне пересечения языка и тела. И это место, эта точка пересечения окажется не принадлежащей ни телу, ни языку. Да, голос происходит из тела, но не является его частью; да, он участвует в функционировании языка, оказываясь проводником речи, но ведь и к ней голос не имеет отношения. Звучание одновременно пробуждает, высвобождает и скрывает голос, выражая специфическое ему не-присутствие. Отсюда, правда, не следует, что голос располагается в

Голос, прежде, чем слышаться во внутренней речи (или прежде, чем стать «нечеловеческим» в другом случае), был принят тобой в загадочных посланиях, адресованных другим.

В своей «Теории cоблазна» Жан Лапланш говорит о том, что психическая реальность человека формируется в процессе перевода сообщений другого. Причем речь у него идет о конкретном другом, о взрослом, который, сообщая младенцу вербальные, или иные послания, вступает с ним в коммуникацию, неизбежно ведущую к обретению ребенком опыта травмы.

Дело в том, что во всяком послании, адресованном взрослым, содержится элемент, который оказывается принципиально неизвестным не только получателю, но и самому отправителю. Лапланш называет такое послание загадочным (le message énigmatique), и за загадочность, — то есть нечитаемость того, что должно читаться — отвечает бессознательное, которым населены сообщения других. Да, субъект не рождается с бессознательным, оно формируется в результате перевода элементов бессознательного другого, — элементов, которые, очевидно, символизации не поддаются. Эти вытесненные, неассимилированные остатки сообщений (которые у Лапланша, главным образом являются сообщениями о сексуальности), составляющие основу бессознательного, которое, напомню, появляется как результат травмирующей невозможности перевода, будут возвращаться во взрослую жизнь субъекта, устанавливая отношение между каждым новым опытом травмы и тем самым изначальным провалом перевода.

Еще у Фрейда значения слова «травма» вращаются вокруг понятия укола или, что еще точнее, «ранения» (не как результата, а как процесса нанесения раны). И здесь, в этой метафоре, кажется, открывается возможность к прочтению травмы в рамках пространственной конструкции, где реальность травмы берет свое начало вне организма, оставляя на поверхности последнего свои следы. В действительности же, когда Лапланш говорит о внешнем истоке травмы, он имеет в виду нечто, что для субъекта является намного более внешним, чем, например, оболочка, или поверхность. Это реальность сообщения другого. И, если здесь пытаться придерживаться пространственной модели травмы, то уникальной метафорой такой модели будет уже не раненое тело, а подписанный автопортрет.

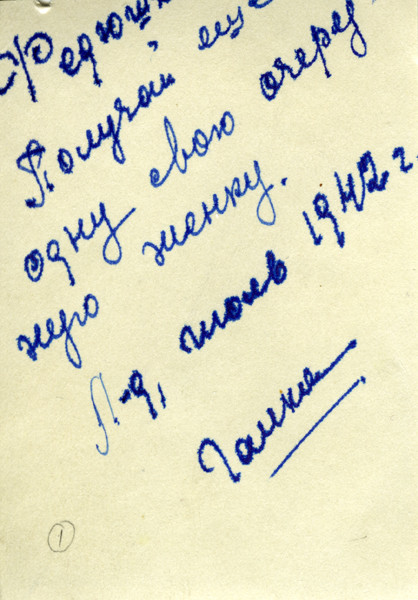

Конечно, любой портрет становится автопортретом, как только он приобретает подпись, но дело здесь даже не в следе, оставленном рукой подписавшего, то есть не в процедуре вписывания тела, как будто возвращающего фотографии (и ее референту!) аутентичность (ауристичность). Кажется, что в случае с автопортретом, загадочное сообщение, тревожащее границы означивания, случается в уникальном событии обращения, сингулярность которого подтверждается и поддерживается именем того, кому фотография подписывается. Именно в этом пространстве назначения и раскрывается, высвобождается и осуществляется взгляд дающего себя другому, загадочное сообщение, вписанное в историю, но одновременно и выпадающее за ее пределы.

Пространство нанесения подписи примечательно еще и тем, что оно представляет собой одновременность разворачивания присутствия и письма. Говоря о письменной подписи, Деррида утверждал, что она «содержит в себе актуальное или эмпирическое не-присутствие подписывающего. Но она тоже оставляет след и удерживает своё настоящее … в форме трансцендентального “теперь”. Эта всеобщая “теперешность” каким-то образом вписана, наколота в своей присутствующей пунктирности…»

Пунктирность, о которой говорит Деррида, является средством опространствливания, наделения письма присутствием. Как в случае с паузой или молчанием, благодаря которым произносимые слова оказываются различимыми, так и интервалы в написанном тексте с одной стороны делают письмо сообщаемым, а с другой, — вскрывают наличие поверхности под планом текстуальной репрезентации.

Как и всякий, кто садится писать, ты не видишь поверхность, чистый лист перед собой, но слышишь шум в голове. И этот шум, хоть и происходит «внутри», но является для тебя безусловно внешним. Работа перевода заключается в усвоении и последующей репрезентации чужих загадочных сообщений.

Но травматический опыт, не способный реализоваться в репрезентацию, представляет радикально иную модель выражения. Рансьер относит такое выражение к категории «свидетельства»: «Когда свидетельство стремится выразить опыт нечеловеческого, оно естественным образом находит уже сформированный язык. Непредставимое сосредоточено именно здесь — в невозможности для некоторого опыта высказаться на своем собственном языке». Это опыт, который высказываясь, сообщая, остается невысказанным и несообщаемым, и здесь тот самый чистый лист оказывается уже покрыт толстым, непроницаемым слоем письма.

Алина Белишкина

_________________________________________________________________________________________

Обработанные Google’ом тексты антиправительственных листовок, распространявшихся в блокадном Ленинграде и изъятых органами НКВД, перехваченных писем на фронт, а также тексты спецсообщений о настроениях и высказываниях населения Ленинграда, подслушанных и зафиксированных осведомителями НКВД, и регулярно пересылавшихся в главное управление НКВД в Москве. Из архива УФСБ; цитируются по книге Н.А. Ломагина «Неизвестная блокада»:

«Трудящиеся Ленинграда! Смерть нависла над Ленинградом, ежедневно умирают 2—3 тысячи человек. Кто в этом виноват? Виновата советская власть и большевики. Сейчас нас уверяют, что блокада будет прорвана и нормы продовольствия увеличат, но это окажется ложью, как и все оказалось ложью, в чем нас уверяла советская власть. Захватывайте руководство жизнью города, спасайте себя и родину, иначе вас ждет смерть».

«Граждане! Скоро будет пять месяцев, как мы находимся в железном кольце блокады. Наши войска не в силах прорвать кольцо, а правительство, упорствуя, оказывает бессмысленное сопротивление германским войскам. Ленинград стал местом смерти. Люди стали умирать на улицах. Наше правительство народ не жалеет. Все мы умрем голодной смертью, если не возьмемся сами за свое освобождение. Выходите все на голодную демонстрацию на площадь Урицкого 22 января 1942 г. к 10 ч. утра, откуда пойдем просить наши войска прекратить сопротивление. Не бойтесь! Наши войска — это наши отцы, братья и сыновья. Стрелять они в нас не будут. Не бойтесь также ничтожного НКВД, который не в силах остановить голодную массу людей. Голод будет нашим народным вождем! Пусть каждый, прочитавший это воззвание, напишет 10 таких же и опустит по домашним почтовым ящикам соседних домов. Распространяйте листовки быстрей!»

«Долой войну, долой этот строй, который уничтожает нашу жизнь. К 25 декабря надо восстать. На Кировском заводе уже бастовали, но рановато. До 23-го надо сговориться по цехам, а 24-го связаться цеху с цехом. 25-го утром к работе не приступать, но только всем организованно — одиночек расстреляют. Вперед рабочий класс, рви оковы рабства, не верь врагам».

«Граждане, громите склады и магазины, нас обворовывают подлецы, заставляя умирать с голода. Долой голод, мы еще живые люди, будьте решительны».

«Граждане, идите в райкомы, требуйте хлеба. Долой вождей».

«Граждане! За что нас обманывают и не дают пищи. Долой райкомы. Открыть фронты и всем уйти из города!»

«…В последнее время у нас наблюдалось смятение, беспокойство, неуверенность в победе Красной Армии, критика нашей неорганизованности. Ожидался неизбежный захват Ленинграда немцами и их всесильное господство. Речь же Сталина положила конец всяким кривотолкам и опасениям».

«…Ну ребята еще поднажмем в работе, а там смотришь Красная Армия отгонит немцев от Ленинграда и нам кое-что сумеют подбросить из продовольствия».

«…Заём в один миллиард долларов — это небывалый заём. Хотелось бы, чтоб вслед за этим скорее был открыт второй фронт Англией и Америкой, а то получается, что они союзники, а всю тяжесть войны приходится нести нам».

«…Польское правительство все время вело себя отвратительно. Правильно сделало наше правительство, что порвало с ним дипломатические отношения. Поляки — очень неблагодарный народ. Мы помогли им создать армию и в самое трудное время содержали ее, а они начали действовать заодно с Германией. Теперь польские воинские части надо разоружить. Вместо того, чтобы помочь нам в войне с Германией, поляки поднимали вопрос о будущих границах, а потом, когда их одернули, они вместе с немцами начали возводить на нас всякую клевету. Возможно, Англия будет нас мирить с Польшей».

«Наш Сталин опять доказал, как надо умно вести политику. Раньше мы не ладили с Америкой, а вот он сумел изменить взаимоотношения, и мы с Америкой стали друзьями».

«Будет и еще прибавка хлеба, ведь товарищ Сталин знает о нашем положении в Ленинграде».

«Я остался дежурить и за это был вознагражден — я слышал доклад товарища Сталина. А сегодня слушал его речь на Красной площади. Эти два выступления — самые лучшие подарки, какие могли быть к праздникам. В докладе особенно приятны слова о том, что второй фронт для Германии, безусловно, должен появиться в ближайшее время. Уж если Сталин так сказал, то значит это будет. Сейчас такое ощущение как будто откуда-то сил прибавилось».

«Договор с Англией и Америкой — это большая победа Советского Союза. Германии и ее союзникам нанесен серьезный удар. Видно, что Англия отказалась от политики Чемберленов, которые любили загребать жар чужими руками, теперь у власти в Англии дальновидный политик Черчилль, который понял, с кем ему нужно быть в cоюзе».

«Теперь немцам крышка. Как только откроется второй фронт, Гитлеру некуда будет деваться — в Германии будет революция и немецкий народ свергнет Гитлера».

«С чувством восторга узнал я о заключении этого договора, который, по-моему, является важнейшим историческим событием, определяющим наступление новой, поворотной внешнеполитической фазы в войне против гитлеровской Германии. Договор укрепляет во мне чувство твердой уверенности в неизбежную обреченность и крах гитлеризма, в скорое осуществление исторического прогноза Сталина. Мне очень хочется не быть сейчас политически инертным и пассивным, а проявить свое личное отношение к происходящим важнейшим политическим событиям. Я горю желанием отдать максимум энергии и инициативы на реализацию предложения Горкома ВКП/б/ о развертывании широкой массово-политической работы в части популяризации архитектурных ценностей Ленинграда и варварского отношения к ним германского фашизма. Я возглавлю эту работу и буду просить об отпуске меня на фронт для проведения бесед с защитниками нашего города».

«…Теперь еще больше укрепилась вера в нашу победу над Гитлером. Наша армия и тыл делают все для победы. Красная Армия приобретает все большее уважение наших союзников».

«Вот, действительно, по-сталински отвечено корреспонденту. Правда, надо было бы союзников отделать еще посильнее, но и так должны понять, что на чужом горбу хотят ехать в рай».

«Хорошо товарищ Сталин отделал английских и американских говорунов. Сегодня они обсуждают, завтра говорят, а второй фронт ни с места. Нет, у нас разговорами не занимаются, у нас нужно дело делать, а не воду ртом носить».

«…Украина будет процветать под властью немцев, а нас — загонят в Сибирь, где мы будем обречены на нужду и голод. Немцы сильны, они хорошо подготовились к длительной войне. К 1 мая они будут в Ленинграде».

«…Я мало верю сообщениям о зверствах немцев. Если бы эти сообщения соответствовали действительности, то наше правительство не согласилось бы на заключение сепаратного мира с Германией. Вопрос о заключении мира обсуждается и пока не решен положительно, очевидно потому, что Германия не хочет возвратить Украину».

«Заключение договора с Англией — это новая кабала. Теперь нам не кончить войны. Всё время Англия и Америка будут сидеть на нашей шее и толкать на новые войны. Через некоторое время надо ждать войны с Японией, как результат заключения договора с Англией».

«…Наши руководители довели народ до того, что люди стали убивать и есть своих детей, а мы, дураки, сидим и молчим. Народу нужно подниматься, пока все не умерли от голода. Пора кончать с этой войной».

«…Наши руководители не заботятся о снабжении населения продовольствием. Хорошо живут только евреи, они пролезли во все торговые организации. Дальше так жить нельзя, нужно требовать прекращения войны, иначе мы погибнем».

«…Брехня Попкова о продовольственном положении не зря напечатана в газете. Правды в ней, конечно, нет, но в печати она появилась своевременно, так как налеты на булочные приняли массовый характер. В газетах пишут, что наши руководители неустанно о нас заботятся, но в результате этой заботы смерть косит людей».

«…История не знает случая, чтобы город с миллионным населением пятый месяц находился в осадном положении. В Ленинграде от голода умирают тысячи людей, а руководители питаются прекрасно и не заботятся о населении. Уверен, что при помощи небольшой кучки людей произойдет переворот».

«Кто умеет работать, тому все равно, какая власть. Если немцы придут, то всех не перевешают, повесят тех, кого надо».

«…Чем так снабжать население продуктами, лучше никак не снабжать, тогда советская власть сразу избавится от населения. В городе умирают тысячи людей, но об этом не пишут в газетах и говорить нельзя».

«В Германии не голодают. Служащие там обеспечены лучше, чем рабочие… Правды у нас нет. В сводках и газетах одно вранье».

«…Вы скажете, мы, ленинградцы, герои. Ну, какие же мы герои? В первые месяцы люди шевелились, прятались в бомбоубежище, силы у людей пока еще были. Пожалуй, мы тогда были герои. Жили жизнью страны, жаждой победы над врагом. А сейчас радио молчит, и мы не знаем, что делается в стране. Газет не получаем, писем тоже и живем в полном неведении. От этого настроение падает каждый день. Как обреченные, мы уже не реагируем ни на что и ждем смерти — избавительницы от кошмара действительности. Очевидно, нами жертвуют для блага страны».

«…Зря наши рабочие верят нашим руководителям. Руководители сыты и не знают, что население Ленинграда вымирает от голода. Нашим рабочим никогда не видеть такой хорошей жизни, как в других странах».

«В Ленинграде скоро будет изобилие продуктов и разных товаров, так как город сдают в аренду англичанам и американцам».

Видеодокументация:

________________________________________________________________________________

Галерея «Вертикаль» занимает бывшую шахту грузового лифта высотой 15 м и прилегающие к ней смотровые площадки на 2-м, 3-м и 4-м этажах одного из бывших корпусов завода «Ленполиграфмаш» (СПб).

Проект «Поверхность письма» создан в рамках кронштадтской арт-резиденции ГЦCИ.

________________________________________________________________________________

Фотографии инсталляции: Олег Савунов

Видео: Филипп Белобородов