Армия спасения Аки Каурисмяки

Не надо кинематографа с его умирающими чайками.

Леон Богданов

Очень мало спорта у Каурисмяки. Совсем ничего. Вытянутые, с уклоном, фигуры или наоборот — вздутые в разных местах — холмистые. И тощих тоже много. Бытовая красота человеческого тела отдана стыду. Он в коже. В скамейках привокзального парка. В ангарах Мунккисаари. В выпавшем зубе. К стыду и боком повернуться неудобно и не заслонить.

У Балабанова герои ходят по дорожкам, у Аки — огибают углы, собственные тени, но пасмурно все время. Солнце есть только у моря и возле. Лица не обеспечены им совершенно. Потому домашний уют, возводимый многими и многими с особенным холодным усилием, знает свое место. Отчаянно наводится вновь. Если все же не удается, то есть паром или другой какой транспорт. Важнее, что отсюда. No direction home.

Издалека писательство выглядит как правительство. Но дальше Португалии Европе не убежать. Каурисмяки знает, что ему и дальше себя не убежать, а тело его велико. И тесно везде, лавочно. На окраине можно реже использовать речь, чаще двигаться. Отсутствие движения для ее жителя так же опасно как многословность. Но все же говорить приходится. Хоть дым и узловатые пальцы настаивают, что речь должна сопровождать музыку. А высказывание — быть не продолжительней взгляда — здесь правило близко к закону.

Почему руки и глаза принадлежат только нескольким женщинам и мужчинам, и это длится годами? Каурисмяки складывает людей плотно в квартирки, вагончики. Под столом может найтись место. Сильные их руки окутаны мятыми синими рубашками и запахом оттуда. Прошлое тверже настоящего, но проигрывает ему технически. Соромно и скромно. Возбуждение оставлено плохим и неопытным, может молодым. Своим Аки выдает только кофе и сигареты, необходимо также присутствие собаки, но тогда время почти останавливается для людей. И прошлое приближается, меняются запахи, вдруг даже у моря, но собака способна умереть — почти как человек. В таком случае ветер усиливается.

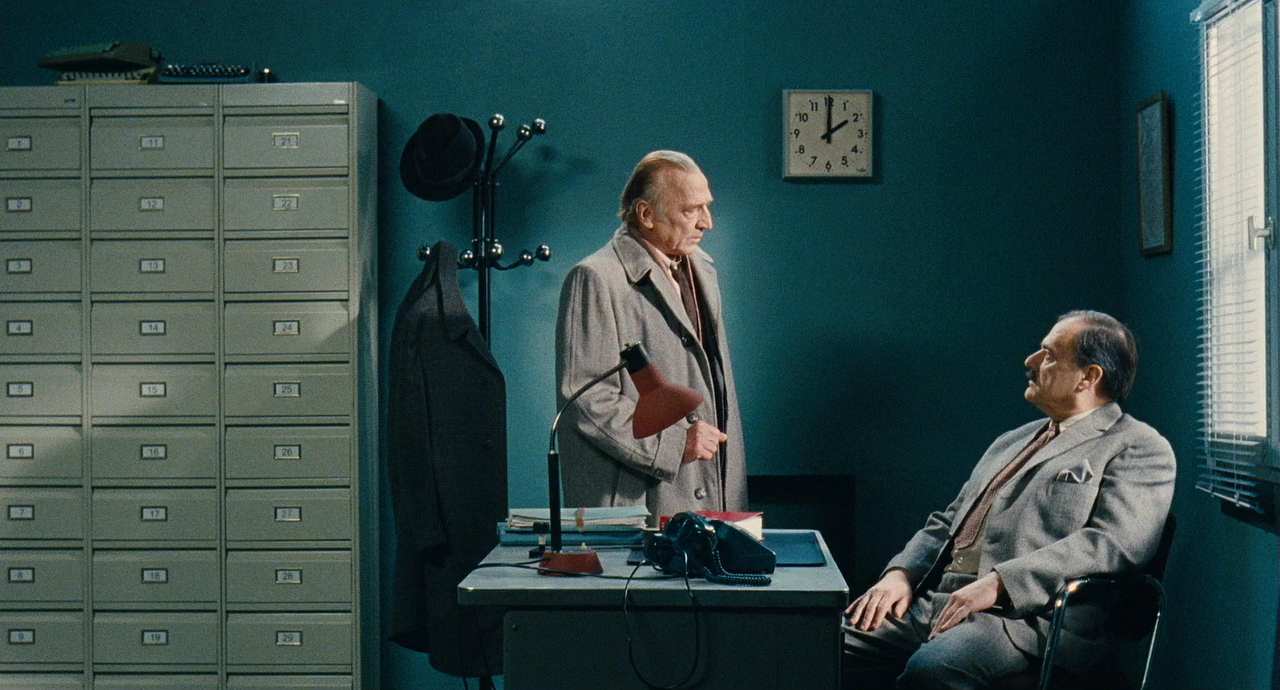

Ковбой на улицах Хельсинки не случайнее воробья или какого голубя. Он все же мрачный по-европейски и курит чаще, страшнее. Только нет оружия — оно прямо лишнее, и не хочется видеть его совсем. Может нож, но и в нем нет острой необходимости. Это упругая и живая цепь взглядов, скормленная километрам пленки. Среди них и выедающие глаза Кекконена. Лучше проще, да чище.

Женщина может позволить себе улыбку, но расплачивается за нее другим теплом. Борьба, taistella, не знает конца; признак вовлеченности в нее — физическое перемещение — Аки близко работает с его интенсивностью. Перевод вообще очень важен, а пустая дорога, и даже улица, это только усиливают. Видеть их можно часто, и действие тогда крепнет быстро. Другая сторона улицы. Название любой из картин Каурисмяки.

Почти наверняка все его фильмы начинаются во вторник. Оканчиваться, конечно, могут в любой из дней, но не в воскресение, начало недели тоже не подходит для завершения. Это честное отсутствие жертвы, о нем Каурисмяки говорит без конца, или думает, что говорит, — фантазии располагают к неведению. Честность захватывает Матти Пеллонпяя, городскую канализацию и доки, паром, черные очки. Появление в кадре цветов так же невыносимо как и оружия. Может быть, все это ради женщин.

К слову добавить и запах. Только приближаешься — и уже весь в нем. Первое посещение чужой недвижимости, но быстро привыкаешь. Финляндия или Франция. Важно, что запах стойкий и нечесаный. Может быть, все это ради женщин. Каурисмяки нужен человек. Без шапки и в джинсах; демисезонная обувь подходит к автомобилю советского производства. Человек садится в него, автомобиль трогается, road movie не начинается. Но и постигать нечего. Человеку открыто происходящее с ним. На ней может быть плащ — он оборачивает ее тело. Может быть Лео.

Вода в порту — это декорация, обрывок прерванного демонтажа, сопровождающий незащищенность и тоску по близости прошлого. Гавр, конечно, теплее, чем Хельсинки, но и ни к чему. Сказав так, попробуй ошибиться. Аки предоставляет возможность не говорить о влечении — очень удобно для переживающего. К тому же есть кофе и чистое слово: союз. Раковины и музыка подводят к естественному состоянию, к верности. А стояние друг перед другом, декларируемая незащищенность — к доверию. Кажется, осмотрительно. Пришлое только поначалу успешно, но все равно будет бито, или вовремя упадет декорация. Вот такая сцена. Это дело техники: муниципальной и бытовой. Она тоже верна.

Нежность воды. Не только ее, но и природы нет вовсе на горизонте. Могла быть назначена фоном, но не хватило сил. Каурисмяки помещает героев в стерилизованный ландшафт. В сострадании — подвиг обыденности. Приятно, что красного мало. Легко закричать, когда от ветра спасения нет. Поцелуй скрепляет порывы и глупости так мертво, что любые нападки скатываются по верхней одежде на пол, навсегда теряются под кроватью. Даже смерть или болезнь выглядят неуверенно, хотя вроде и не новички. Лицо Кати Оутинен не выражает гуманизм. Ее невыразительность притрагивается к тебе. Дотрагивается до тебя. Касается тебя. Тебя это касается. Упасть навзничь считается особенно наглядным. Человек в этом случае обеспечен сочувствием. Остенсивные неудачи для Каурисмяки — то же, что прищепки — для белья. Впрочем, ветер уже не вырвет вкус этих сигарет. Необходимо также упомянуть слово режиссер.

Здесь еще можно вспомнить собак: поразительная витальность. Они и есть духи времени по Каурисмяки: заправилы запахов и грунтовка прошлого. Выживанием не спастись, но с этого не стыдно начать. Отсюда изгоняющая холод чувствительность. Скромное возвращение тела, выписывающего костью по воздуху. Кажется, без собак все и не собралось бы, не прошло. Белые бакены. Но озвучено ли направление? Здесь проще: гавань это

Какое еще достоинство на утро. Выход так часто представляется, что скрывается из виду. Строители и художники невыносимы сами собой. Каурисмяки приносит им оправдание. Он сам в составе экуменического жюри; на столике бутылочка эвиана катится к черту. Водопроводная компания Ее Величества. Хочется пить.

Уже темно, и закат давно прошел. Никто, кажется, не заметил. Почтительность страшно встретить в такое время. Еще хуже — жалость. Значит, это то, что нужно. За что стоит держаться, когда время уносит даже запахи. Привычный Каурисмяки. В этих фильмах бутылки стоят молча, и люди не произносят сложные предложения, разве только по принуждению, но предложить легче — все равно бесполезно. Лишнее не может быть сказано. Пересечением фраз становится диалог, в нем будет использовано собственное имя; имя существенно. Восклицание отправляется к оружию и цветам. Во имя сценария, и режиссуры и монтажа вопрос возможен, но не обязателен. Нужно перенести бутылки из кухни на балкон.

Получается, что усилие согласно с потоком сливовицы и останавливается перед домом чжуннаньского отшельника. Калитка притворена, и вдаль уплывают облака. Одно из них, может быть, вызвано мной. Аки еще ждут ворота столиц и храмов, но и горы в снегу, и в каждой долине — своя погода.