Raison et révolution [copernicienne] Мейясу: расклад Декарт/фирма Кант

…нам, как и всем, хочется, к примеру, сказать, будто восходит солнце, хотя любому ясно, что это не более, чем оборот речи.

Делёз–Гваттари

В последнее время по неясным, но понятным причинам возобновились дискуссии о logical space of reasons (или о резонерстве?..) спекулятивного материалиста Квентина Мейясу, преследующие не очень отчетливые цели, с rationale прозрачным, т. к. незримым, но призрачным — из-за довольно-таки ощутимой не-весомости. Нижеследующий текст ни в коем случае не намеревается стать вкладом в эти дискуссии, поскольку автор полагает, что все же не следует еще лет 30 тратить на (имитации) чтения Мейясу (будь то поспешные, на скорую руку, или такие неокантиански медленные, как die unendliche Aufgabe анализа во фрейдизме и чтения Гегеля, Танаха, Капитала Маркса, Читать «Капитал») с составлением репертуара прописных тезисов научно-философских конференций — пустопорожнего если не канона, то как минимум фанона, а в итоге все равно хэдканона разума — justified true beliefs по поводу «аргументации» Мейясу (ее «роли» у него, как вариант), философской «позиции» (или ее «роли»), «ставки» (ее «роли»!) в концептуальной или языковой «большой игре», о месте на передовой театра спекулятивных действий «мысли» или «теории»…

Короче — какой-то гуманитарной штуки, но обязательно «современной» и чтоб она то и дело поворачивала куда-то или переворачивала что-нибудь. Например, себя же саму в гробу от какого-нибудь кринжа, чтобы потом киберготически, трансцендентально-вампирически восстать против него и вернуть фантазматическому народу фантастического Готэма его город после того, как народу Готэма его город в прошлый turn (либо же репетицию/итерацию/реитерацию сценария) уже вроде как вернули.

Ситуацию запертости потребителей и поставщиков новой философской продукции в репетиторстве по этим репертуарам — или невозможности ретироваться с их репетирования —можно было бы назвать их (в этом случае) анти¿корреляционистскойзаброшенностьюзацикленностью, их бытие-в-мире — превращенным, повернутым, перверсивным бытием тех, кто стал жертвой приворота к поворотам per se

Причем делать это «не следует» не только и даже не столько потому, что «вместо этого можно почитать кого-то другого» — кого-то получше или попросту кого-то еще, — хотя в данном случае и это тоже верно, однако автор надеется показать, что зацикленность, анти¿корреляционистскую в данном случае и ей аналогичные на ее же примере, парадоксальным образом (на деле не слишком, если честно) можно разомкнуть изнутри нее самой, из плена конкретно этой пантеон-сорбоннской аудитории взлетев на воздух Великого Внешнего, дабы зависнуть на орбите вокруг 2–3 иных светил или светочей (что, как нетрудно заметить, превышает исходное положение аж в целых 2–3 раза!), чьи тексты проливают свет на (не-)философскую предысторию мысли Мейясу и, шире, на историю франкофонной метафизической (в кантианско-мажоративном, а не хайдеггерианско-пежоративном смысле) спекулятивной философии, реалистической и/или материалистической мысли, поскольку в свое время составили fond не только нашего фигуранта, но относящийся к наследству (или, как говаривали в старину, «заднице») одного солидного умственного предприятия, чьи офисы по меньшей мере еще в Венсене и в Нантерре расположены, то есть помимо Парижа-I — в Париже-VIII и IX.

Кто мог подумать, что Квентин — Кантен, if you will — Мейясу прежде всего сын знаменитого французского антрополога-марксиста, который стал континентальным философом и преподает философию в Сорбонне, чтобы прокормить свою семью, а уже затем «спекулятивный реалист», «материалист» and so on and so on, пятое-десятое; а еще даже не только «бадьюанец», который выступает против корреляции и за абсолют, чьей основной критической «новацией» оная корреляция почему-то стала. Хотя это просто дежурное перераспределение весов–противовесов в споре, который мне до написания сего текста, совершенно безотносительно Мейясу, коль скоро я о нем мало думаю после сданной почти 10 лет назад дипломной работы, нравилось звать контрами лагерей тупо- и остро-конечности («глупости» и «безумия»), а теперь хочется называть еще и реконтрами из-за фигуры, избранной мной в качестве рыбы или скелета, вокруг которого я буду нанизывать мясо текста: теоретика контрактного бриджа Жана-Рене Верна.

Преамбула о проблеме Юма

(и Птолемее с Коперником)

Начнем издалека — с Жиля Делёза, автора первой монографии про Юма во Франции, которая угодила в список литературы сорбоннского курса Мейясу Le problème de la connexion causale вместе, собственно, с Трактатом самого Юма, а также с Кантом, Поппером и Нельсоном Гудменом.

Самостоятельный философский проект Делёза впервые разворачивается в курсе лекций за 1956–1957 годы, посвящённом проблеме основания. В нем Делёз подчеркивает, что намеревается «совершить повторение кантианского предприятия» (аллюзия на Канта и проблему метафизики Мартина Хайдеггера) и довести «коперниканский переворот» до его завершения, коль скоро именно они образуют измерение современной философии, понимаемой Делёзом как самоочищение философии от мифологических предрассудков, преследовавших ее со времен греков, — ее становление самой собой; как выражается Делёз, самообоснование (self-grounding).

Суть коперниканского переворота Делёз видит в замене бесконечного рассудка трансцендентальным воображением. Целью проекта становится создание «теории конститутивной конечности, поддерживающей философию воображения». Однако не означает ли это, что делёзовский проект с самого начала имеет антропологическую направленность (то есть не будет разбираться с «архи-ископаемым», с миром до нас and so on, and so on)? Во избежание таких обвинений Делёз — ход не то чтобы убедительный, как минимум на первый взгляд, но все же — обращается к немецкому романтизму (а позднее сошлется на то, что у Анри Бергсона «сам élan vital [жизненный порыв] конечен»):

Новалис утверждает, что способность воображения соответствует тому движению, посредством которого воспроизводятся сами вещи… Движение, посредством которого мы воображаем, есть не что иное, как движение, посредством которого природа производит вещи.

Тем не менее, начало истории современной (в указанном выше смысле) философии по Делёзу приходится не на Канта, а на Юма. Так, задаваясь вопросом о том, как удостоверить суждение «Солнце завтра взойдёт», Юм в Исследовании о человеческом познании обеспечивает условия для совершения коперниканского переворота, согласно которому «не объект, а субъект позволяет обнаружить основание». Иными словами:

Юм предвидел проблему обоснования; он уже поставил «вопрос о праве» (quid juris)… По какому праву мы можем сделать вывод от прошлого к будущему?

Обыкновенно преимущество Канта перед Юмом в решении настоящей проблемы формулировалось следующим образом: Канту удалось полностью отделить и развести друг от друга спонтанную деятельность рассудка, в конечном итоге подчиняемую правилам, и рецептивность чувственности, чисто пассивную, что и позволило ему постулировать необходимость выхода за пределы того, что дано в опыте. Однако Делёз полагает, что уже Юм говорит о том, что знание предполагает наличие трансцендентности в отношении опыта, хотя, быть может, при этом и не тетической, или самополагаемой. Объяснение этого парадокса — теория трансцендентального как трансценденции (в т. ч. и explaining парадокс away, и обращение в теорию имманентности) — и составляет львиную долю содержания тактических ходов и стратегических вариаций мысли Делёза.

Чуть ранее в своей дипломной работе (ставшей той самой монографией о Юме) Делёз напишет: «Фактически, эмпиризм — это философия воображения, а не философия чувства». До Канта Юм уже показывает, что принципы, упорядочивающие прошлые переживания, невыводимы из опыта. Воображение, бывшее собранием идей, по Юму, теперь в связи с проблемой индукции становится способностью субъекта, но при этом не активного, а устанавливаемого в данном, и образует 1-й пассивный синтез времени под именем привычки, или Габитуса, который далее будет исследоваться в Различии и повторении:

Предвосхищение (l’attente) — это привычка (l’habitude), а привычка — это предвосхищение: такие два определения — отталкивание прошлого (la poussée du passé) и порыв к будущему (l’élan vers l’avenir) — суть два центральных для философии Юма аспекта одного и того же динамизма. И нет нужды слишком уж перегружать эти тексты, чтобы обнаружить в привычке-предвосхищении большую часть характеристик бергсоновской длительности и памяти.

Привычка — это конститутивный корень субъекта (la racine constitutive du sujet), а субъект в корне своем — синтез времени, синтез настоящего и прошлого с видом на будущее.

Делёзовское истолкование коперниканского переворота Канта многим обязано труду Жюля Вюйемена, посвященному превращениям критической философии в мысли Иоганна Готлиба Фихте, Германа Когена и Мартина Хайдеггера. Согласно Вюйемену, каждый из троих перечисленных мыслителей считал, что коперниканский переворот Кантом до конца доведен не был, и на свой лад пытался завершить его дело, растворяя части учения о началах Критики чистого разума в каком-либо одном избранном разделе: Фихте растворял в трансцендентальной диалектике, Коген — в трансцендентальной аналитике, а Хайдеггер — в трансцендентальной эстетике. Однако, как полагает сам Вюйемен, ни одному из них также не удалось достичь цели. А возможно, даже и не стоит этого делать:

Коль скоро время должно стать изначальным и конституирующим, коль скоро мы не смогли обнаружить его, отправляясь от Cogito, ни в морали, ни в природе, ни в существовании, то…

…может, философии требуется не коперниканский, а птолемеевский переворот!

— Вюйемен [1954]

Завершение книги Вюйемена несколько ироничным образом резонирует с проектом Мейясу, который, в отличие от Делёза, отнюдь не намерен завершать коперниканский переворот. Но Мейясу развернет знаки: для него переворот трансцендентальной философии, напротив, представляет нечто вроде «птолемеевской контрреволюции».

![Jean-René Vernes, Critique de la raison aléatoire, ou Descartes contre Kant, Paris, Aubier Montaigne, 1982; The Existence of the External World: The Pascal–Hume Principle, Ottawa, University of Ottawa Press, 2000 [= eng. tr. of L’existence du monde exterieur et l’erreur du rationalisme, Québec, Les Presses de l’Universite Laval, 1999].](https://fastly.syg.ma/imgproxy/IDE9T49Q-B49b7suJExXIynnTP7uNqV_VRhd728NsPo/rs:fit:::0/aHR0cHM6Ly9mYXN0bHkuc3lnLm1hL2F0dGFjaG1lbnRzLzU3MTYzZWY5YThiM2U1MjcyZjkxZGU4OWFkZGI4MTM1MzUxYWYyMmIvc3RvcmUvYzczOTJiMTNhNDFkZjM0Njk0NTBjNDM2Mjg2NDg2ZTM1NGVkNTEwYTIwMDhkNTQ3MzQ2MDA2MGVkODBiL2ZpbGUuanBlZw)

О том, что коперниканский переворот может быть считан как, напротив, птолемеевский, был в курсе и Делёз. Да и, кажется, об этом были в курсе примерно все…, но напоминания раздавались раз за разом. Вот и спустя почти 30 лет об этом напомнит в работе Критика алеаторного разума, или Декарт против Канта философ и по совместительству крупнейший теоретик карточной игры бридж Жан-Рене Верн:

До Коперника Земля представлялась центром мира, вокруг которого обращаются звёзды. То была антропоцентрическая концепция мира, и Коперник заявил, что следует отклонить её в пользу гелиоцентрической концепции, сфокусированной на внешнем нам объекте… Более не Земля — иными словами, человечество — находились в центре мира, но Солнце.

…Кант предлагает обратное. В его философии вовсе не внешние людям объекты определяют законы природы, а сам разум человека…

Вопреки тому, что он думал об этом сам, идеальная революция Канта не имела ничего общего с переворотом Коперника. — Верн [1982]

Привожу я здесь его слова по простой причине — именно книгами Жана-Рене Верна пользовался Мейясу, формулируя свои аргументы, которые затрагивали проблему Юма и о которых было сломано так много копий. Не верите? Смотрите сами (да, достаточно всего лишь раскрыть книгу):

![Для буквоедов и/или референтов [кафедр]: Квентин Мейясу, После конечности, с. 139–140.](https://fastly.syg.ma/imgproxy/SGacpnUk3EikGGwl7AgnUs310yNqdSFKQUQG0yJhzgo/rs:fit:::0/aHR0cHM6Ly9mYXN0bHkuc3lnLm1hL2F0dGFjaG1lbnRzL2UxN2I0NmVmYjhjZTBmZTk4Zjg3YjA2MjYyOTM3MTJlNDJiMWJiOTYvc3RvcmUvODBjZWZjZDc0MTE2ZTY1NDM2Yjc5YTBmYjM5MjRkZDQwMWVlNzFkZTJiODRiOTQzZTlhZjZkZTBmYzFjL2ZpbGUuanBlZw)

Амбулатория, где производится попытка «(раз)вернуть Верна»

Предисловие к Критике алеаторного разума написал аж сам Поль Рикёр, помимо прочего бывший в первой половине 1970-х годов научником аспиранта Франсуа Ларюэля, будущего не-философа. Для последнего картечь Верна по адресу Канта чрез Картезия оказалась оказией для издания первого выпуска самопального журнала Почему не философия?, где был размещен критический разбор книги Верна «Декарт, миссия выполнена, возврат невозможен». И разбор, будучи вполне серьезным, проводился в ернических, порой грубых выражениях:

Применяя, в свою очередь, этот метод интуитивной очевидности, так давно покинувший наши нравы, я сформулировал для себя 2 правила анти-вернианского метода, из коих проистекает сие эссе, весьма «провизорное», но навряд ли свидетельствующее о предоставлении моральной провизии неокартезианским шуткам:

1 – Декарт вернулся? Тем лучше! Заценим, как философы здравого смысла бегут на перекличку.

2 — Еще один «возврат»? Тем лучше! Сведем всех имбецилов (imbéciles) в единый список. — Ларюэль [1983]

Моя гипотеза-minimum состоит в том, что помимо работ Верна Мейясу пользовался и этим текстом Ларюэля; гипотеза-maximum — в том, что Мейясу в целом вдохновлялся творчеством Ларюэля (к примеру, «знак, лишенный смысла» из берлинской лекции 2012 года, лишь наполовину переведенной на русский*, по принципу «спиши, но не точь-в-точь» восходит к не-философскому «трансцендентальному обеднению» понятий философии), а Общая теория жертв Ларюэля выступает, помимо всего прочего, ответочкой на Божественное несуществование Мейясу — его диссертационный проект.

*Disclaimer: вопреки некоторым заявлениям в печати, что сие, дескать, «пер. с фр. А. В. Морозова», это все же «пер. с фр. Д. Жукова». Без меня меня женили! Спасибо на добром слове, конечно (хотя, видимо, не очень?), однако это многое говорит о нашем обществе…

О гипотезе-maximum я уже немного (а больше не дали — не-кандидатам, мол, не положено; «не-геометр да не войдет») писал в другом месте, здесь же собираюсь подробнее рассмотреть гипотезу-minimum, но измышление гипотез насчет того, кто был первее, Бутру или Пирс для меня тут не так принципиально, прежде всего я хочу рассказать об одном позабытом философе, а по совместительству не-философе, хоть и в ином смысле, нежели Франсуа Ларюэль — о Жане-Рене Верне.

«Игрок-де в карты» (joueur des cartes)

Жан-Рене Верн (1914–2012) преподавал философию в лицеях, но вместе с тем он еще изобретал разные настольные игры (одна из которых, Risk, стала особенно успешной). Он написал несколько книг по философии, в основном посвященных нововременной философии науки Паскаля, Декарта, Юма и Канта, не слишком профессионального уровня, к основной мысли которых мы перейдем чуть погодя. Куда больших успехов он достиг в другой теории.

«Закон общего количества взяток» (фр. loi des levées totales, сокр. LLT, и англ. Law of Total Tricks, LoTT), предложенный Верном для спортивного контрактного бриджа в 1950-х, — на самом деле не закон, а методика оценки рук, которая используется, чтобы определить размер ставки в конкурентном аукционе. Это эвристика, описывающая взаимосвязь, которая существует достаточно регулярно, если угодно, semi-constant conjunction — на (полу)юмеанский манер (скорее всего, это будет не очень понятное определение и здесь не хватит места на объяснение довольно-таки сложных правил бриджа, но мне хотелось бы, чтобы вы запомнили некоторое общее впечатление от него):

Общее количество доступных при сделке взяток равно общему количеству козырей у обеих сторон в их соответствующих лучших мастях, где общее количество взяток определяется как сумма количества взяток, доступных каждой стороне, если бы они могли выбирать козыри.

Марти Берген и Ларри Коэн популяризировали подход Верна в США, их сокращением стал LAW, но несколько ранее в 1981 году Дик Пейн и Джо Эймсбери подробно расписали его для британской аудитории, используя более эффектный акроним TNT (Total Number of Tricks). По иронии он совпадет с термином, который в 1980-е гг. введет Ларюэль, играя на созвучии с ТНТ как тринитротолуолом, взрывчатым веществом, тем самым намекая на свои ницшеанские корни («Я не человек, я динамит»): transcendance non-thétique ‘не-тетическая трансцендентность’ — или, как я буду переводить ее в настоящем тексте забавы ради и дабы подчеркнуть дистанцию, удерживаемую Ларюэлем по отношению к синтезированию и высшему человеку Тезею: трансценденция не-тезируемая. Нарцисо Аксаям сетует, что сейчас слуху французской аудитории шутка может быть неясна, мол, поскольку TNT ныне значит télévision numérique terrestre («цифровое наземное телевидение»), но и у нас аббревиатура ТНТ сейчас может больше ассоциироваться с телесетью («Твое Новое Телевидение»).

Верн подмечает (и вслед за ним этот анализ воспроизводит Мейясу), что Юм сам при постановке проблемы правомерности индукции обращается к математике, дабы девальвировать рациональность идеи причинности, пускай математический характер его рассуждения не слишком явный. Речь идет о применении теории вероятности:

…наш прошлый опыт не всегда единообразен. Иногда из причины вытекает одно действие, иногда — другое. В таком случае мы всегда верим, что появится то действие, которое наиболее часто бывает. Я смотрю на бильярдный шар, двигающийся по направлению к другому. Я не могу различить, движется ли он, вращаясь вокруг своей оси, или же его послали так, чтобы он скользил по столу. Я знаю, что в первом случае после удара он не остановится. Во втором — он может и остановиться. Первое наиболее обычно, и, следовательно, я ожидаю этого действия. Но я также представляю себе второе действие и представляю его как возможное в связи с данной причиной. Если бы одно представление не отличалось в переживании или чувствовании от другого, то между ними не было бы различия.

Лирическое отступление: последнее положение — о различии — было одним из отправных пунктов другой рецепции Юма, о которой я уже говорил в начале, Делёзовой. Стоит отметить, что Делёз еще прежде диплома о Юме дал собственный отклик на картезианское разделение качеств в юношеском тексте «Mathesis, наука и философия» [1946] (англ. пер., выполненный Майей Б. Кроник, подписанный Робином Маккеем, был опубликован в 3-м томе Collapse наряду с конфой Speculative Realism [2007]) — предисловии к переизданию перевода Исследований анархии и иерархии знаний Мальфатти, немецкого натурфилософа итальянского происхождения и врача Бетховена, «обнаружившего» мистический «органон индусов», включающий особую аритмологию, которой и пытается придать смысл Делёз. Впоследствии в Бергсонизме (вот в чем состоял пресловутый переход «от Юма к Бергсону») Делёз сформулирует на этом подспорье для «непосредственных данных сознания» помимо «высшего эмпиризма» также и «высший пробабилизм», альтернативные решениям как Верна, так и Мейясу, но при этом послужившие, по моей гипотезе, в качестве положительного «претекста» для не-философии…

В «голой» теории вероятности то, что в равной мере непротиворечиво мыслится, в равной же мере является и возможным. Возникает асимметрия между теми случаями исхода столкновения бильярдных шаров, которые мыслятся априорно, и теми, которые в итоге дают о себе знать в опыте. Апостериорная реальность опыта оказывается своего рода сужением заранее мыслимого поля вероятностей, которое можно представить как множество в математическом смысле, закрытый набор случаев, однако само это сужение никак не поддаётся рациональному объяснению.

Стало быть, вера в причинность — в тот факт, что с необходимостью произойдет именно такое сужение, а не какое-либо другое — может быть объяснена психологически как следствие привычки, основанной на вероятностном множестве предыдущего опыта, имеющемся в памяти, то есть на наборе свершившихся сужений, который накладывает ограничения (в виде ожиданий) на поле мыслимых рассудком вероятностей. В случае с законами природы подобное вероятностное рассуждение просто распространяется на весь универсум.

Но именно этот ход и вызывает подозрения как у Верна, так и у Мейясу, хотя разрешение проблемы — избавление от привычки, психологической веры в качестве основания для утверждения причинности — приведет одного к переутверждению пробабилизма, оторванного от воспринятой каузальности, а другого — к подвешиванию пробабилизма и провала причинности в бездну неоснования.

Мы должны признать за Декартом заслугу в том, что он прекрасно понял роль метафизики как необходимого предварения науки. Картезианская концепция науки будет вечно оставаться истинной, поскольку не привязана к одному конкретному моменту истории, а составляет логическое отношение между вещами. Проблема заключается в том, чтобы понять, на каком основании непосредственный мир восприятия может быть заменен простроенным миром физической теории. Переход между ними не может быть дан ни в каком переживании.

Верн приходит к выводу, что сама способность разума к исчислению вероятностей является априорной «способностью к контингентному», коль скоро голая логика алеаторности или случайности опыта, которая оторвана от специфичностей конкретного восприятия, всегда предполагает вероятное существование иных возможностей, а стало быть, ей соответствует без соответствия, так сказать, «какая угодно» внешняя материя, такое же голое существование, и наука нужна нам как раз затем, чтобы эти возможности как-то дифференцировать:

Переход [от мира чувственного восприятия к миру научной теории] конструируется разумом, даже если в какой-то мере вдохновлен опытом, и он выражает фундаментальный аспект того, что принято называть разумом, или основанием (raison)

Этот вывод вкупе с самим стремлением предоставить очередную критику разума — или критику критики разума во имя разума — и вызывает протесты у Ларюэля, чью позицию я прокомментирую подробнее ближе к заключению:

Вот чего ни [картезианец], ни [кантианец] не могут продемонстрировать (и в этом заключается их догматико-рационалистический осадочек/остаток): Разум — отнюдь не только «способность к контингентному» (Верн) или «трансцендентальная контингентность» опыта (Кант), которая была бы композитом эмпирической контингентности (нашей человеческой чувственности и наших форм созерцания как необходимых условий познания) и ее рационализации, которая направляется к Aufhebung эмпирического, «оттесняя» его путем его интериоризации. Разум сам по себе контингентен: его сущность может быть определена… в условиях строго имманентной veritas transcendentalis, отбрасывающей Разум и его произведения в контингентность или во «внешнее» вне Единого.

…Существует положение вне-игры в смысле вне-рациональности, которое дозволяет секундаризацию или дуэлизацию Резонёрства (Raison). Однако вне-игры должно определяться позитивно как более не относящеекся к раскладу «карт», рационального принципа или требования, которые во всех случаях «унитарны». Истина в ее до-унитарной сущности — вот та инстанция, которую мы называем Единым в очевидно не-платоническом смысле — трансцендентная, но как «иррефлекс трансцендентального опыта».

«Наверное?»

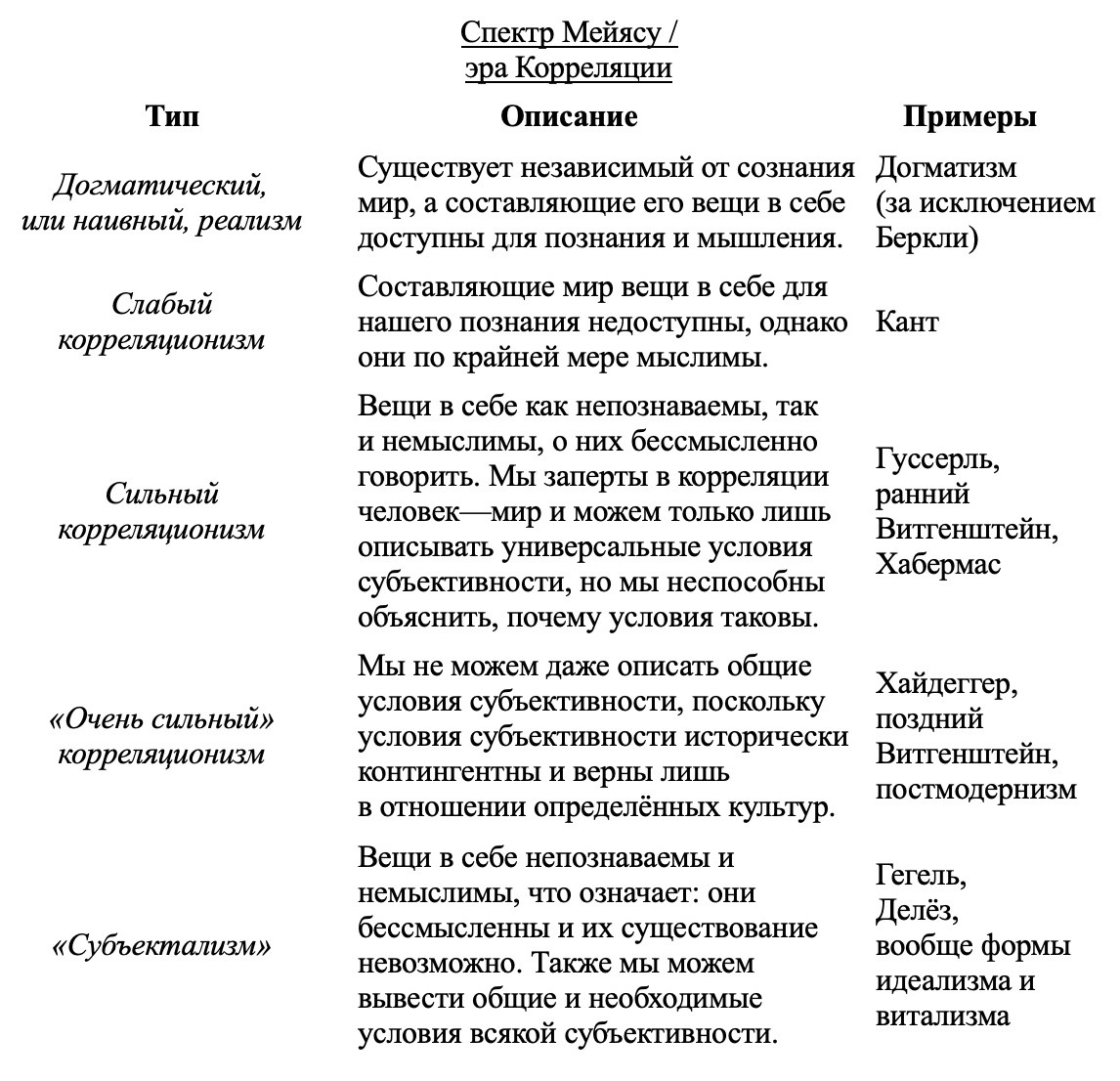

Мейясу хранит верность верно-картезианской концепции науки, однако делает это с двумя переподвывертами, второй из которых (вместе с положением о фактичности или контингентности самой корреляции, включаемым в «очень сильный корреляционизм», который он притязает радикализировать, см. ниже) наследует ларюэлевской критике.

- Он обращает разделение опыта и теории, проведенное Верном, в разделение качеств на первичные и вторичные или, как бы сказал Альфред Норт Уайтхед, — в «бифуркацию природы»:

Копернико-галилеевское событие установило идею математического познания природы… Первое философское подтверждение галилеевского события — картезианское. Первичный баланс между физикой и метафизикой был установлен через строгое разделение, проведенное Декартом между математическим познанием природы и познанием квалиа, рассматриваемыми как атрибуты только мышления. Декарт в итоге объявил, что в природе нет мышления (так же как и жизни…), и что мышление может мыслить (посредством математики) такую десубъективированную природу. - Вся задача теперь состоит в том, «чтобы в точности придерживаться картезианского тезиса — что математизируемо, то абсолютизируемо», при этом не подписываясь под второй его составляющей, то есть «не задействуя принцип достаточного основания».

Мейясу отмечает, что кантовское разрешение проблемы Юма в целом наследует скептицизму, поскольку и для Канта именно стабильность законов становится основанием для заключения об их необходимости в объективной дедукции категорий, ведь не-необходимость, «контингентность законов [была бы] несовместима с конститутивным постоянством представления». Между тем мы могли бы попробовать объяснить постоянство законов, не отсылая к необходимости и причинности, взяв за принцип отсутствие достаточного основания (irraison), что потребует от нас критического взгляда на теорию вероятности в ее применении к универсуму.

Теория вероятности применима только к счетным множествам, то есть мы должны иметь возможность мыслить сумму конечных исходов. Даже если множество является бесконечным, оно должно быть исчислимым, чтобы мы могли применить вероятностное рассуждение к миру в качестве «целого». Между тем, данный тезис о возможности тотализации универсума, то есть его представления как счетного множества определенных случаев, на который полагается Юм, сам по себе крайне проблематичен. Если даже и представлять себе универсум как некоторого рода «целое», оно вовсе не обязательно должно поддаваться подсчету, как на то указывает теория множеств Георга Кантора, учреждающая понятие трансфинитных множеств:

…задайте некоторое множество, посчитайте его элементы, потом сравните это число с числом возможных комбинаций этих элементов (по два, по три и т. д., а также группы «по одному» и «все вместе», тождественное множеству в его полноте). Вы получите всегда следующий результат: множество В всех объединений (или подмножеств) множества А всегда будет больше, чем А — даже если А будет бесконечным.

Такова наша расшифровка канторовского трансфинитного: Тотальность (количественная) мыслимого — немыслима.— Мейясу

Что, в свою очередь, не означает ограниченности нашего познания, его дефектов или ущербности — напротив, дело здесь как раз в том, что принципиальная нетотализируемость мира становится позитивным объектом знания, нашим проникновением в абсолют, но это абсолют второго рода, «спекулятивный» или неметафизический, который в чем-то сродни раннему Ларюэлеву «имманентному и конечному» абсолюту, «абсолюту нового типа: конечному на пути Единого/Одного» из последнего, 6-го выпуска Почему не философия? — из «Метафизики будущего» (о чем подробнее я расскажу уже в заключении).

Единственное «вероятностное» рассуждение о действии физических законов в рамках мира как «целого», которое мы можем себе позволить, принимает следующий вид: законы природы или продолжат действовать, или они сменятся другими, или они вовсе исчезнут. Этот вид полностью аналогичен тому знанию, которое подспудно есть в любом восприятии, сколько бы мы ни отрицали его значимость: возможность некоего сущего в мире на деле быть или таким, как оно нам дано в опыте, или иным, или же не существовать вообще — и такое знание никоим образом не зависит от устройства самого опыта.

Утверждение о том, что не будь физические законы необходимы, они бы непрестанно часто менялись (что мы бы заметили), является следствием вероятностного рассуждения, применимого исключительно к участкам мира, а не к неисчислимой его тотальности, которая принципиально лежит вне всякого возможного опыта.

Произведенная детотализация поля возможностей позволяет Мейясу переопределить такие понятия, как случайность и контингентность, потенциальное и виртуальное, делая акцент на их четко определяемом взаимоотношении:

Потенциальности (potentialités) — неактуализированные случаи индексированного множества возможностей, управляемого некоторым данным законом (алеаторным или нет). Случайность (chance) — это всякая актуализация потенциальности, для которой отсутствует однозначное определение на основе исходных условий. Стало быть, контингентностью (contingencé) я называю присущее индексированному множеству случаев (но не случаю, принадлежащего индексированному множеству) свойство самому не быть случаем множества множеств случаев, а виртуальностью (virtualité) — присущее всякому множеству случаев свойство возникновения изнутри становления, которое не подчиняется какой-либо предустановленной тотальности возможностей.

Собственно физические законы, таким образом, соотносятся вовсе не с «универсумом всех универсумов» или «множеством всех множеств» (коль скоро его не существует), а с индексированными множествами определенных случаев. А время обладает способностью к беспричинному порождению любого непротиворечивого набора возможностей, то есть к привнесению в бытие новых (наборов) законов, которые не содержались потенциально в каком бы то ни было заранее фиксированном наборе возможностей, — а также к беспричинному уничтожению последнего.

Несмотря на то, что Мейясу отвергает принцип достаточного основания и «учреждает» на его месте «принцип» его отсутствия (irraison), или же рациональный Гиперхаос (Hyperchaos/Surchaos, названный так, поскольку формально включает в себя возможность как хаоса, или исчезновения законов, так и порядка, подобно «метастабильности» в физике или же терминам с приставкой «сверх-» в неоплатонической метафизике), — исходя из вышеизложенного становится правомерным постулировать (Мейясу бы сказал: фактуально вывести) ряд Фигур Гиперхаоса как бессубъектного времени нетотализируемого мира, (пост-)конечного абсолюта, представляющие собой следствия тезиса о необходимости контингентности всякого сущего:

- 1-я Фигура — необходимость наличия «скорее сущего, чем ничего», т. к. только что-либо существующее может подчиниться Гиперхаосу: в каждый следующий момент времени либо продолжить быть тем, что оно есть, либо измениться, либо исчезнуть; к тому же, «абсолютное ничто» (не-появление/исчезновение всей совокупности сущего) немыслимо из-за 3-й Фигуры. По сути, 1-я Фигура — это своего рода онтологизированное преломление логического закона тождества.

- 2-я Фигура — необходимость исполнения последующих принципов классической логики, tertium non datur и непротиворечия, поскольку чтобы некое A могло в следующий момент времени стать и/или не стать иным, ¬А, необходимо, чтобы оно уже не было заранее ¬А; если А будет включать в себя ¬A, то окажется вовсе не контингентным, а необходимым сущим, и значит, не будет подчиняться Гиперхаосу.

- 3-я Фигура — показанная выше необходимая нетотализируемость мира, или его бытие как не-Целого/не-Всего (pas-Tout).

- 4-я Фигура — присущая каждому математическому утверждению способность выразить некую возможность, которую допустимо абсолютизировать (даже если сугубо гипотетически).

«Фактуальное выведение Фигур» более или менее понятно — все странности начинаются, когда мы пытаемся приложить это дело к данным вроде как обосновываемых наук. Точнее, когда приложить пытается сам Мейясу. 9 лет назад по этому поводу я состряпал мем со смутившей меня цитатой:

Первый подход — предсуществование жизни в латентном виде — Мейясу считает недостаточно материалистическим, но второй, его отрицание, коль скоро тот согласуется с выдвинутой им рацгипхаос-доктриной, он целиком одобряет. Никакие иные варианты не рассматриваются. Более того, Мейясу предполагает, что мышление настолько же несводимо к жизни, сколь и жизнь — к материи. Так, Гиперхаос успел породить аж целых три «Мира» (в противовес объемлющему их нетотализируемому и немыслимому «миру») — Мир материи, Мир жизни и Мир мысли [далее: Материя, Жизнь, Мысль], каждый из которых несводим к предыдущему, пускай на нем и «основывается». В случае Материи ее базой выступает, фигурально (но не Фигурально!) выражаясь, несуществующее «ничто» — то самое nihil, «из» коего Материя автоматически возникает, будучи 1-й Фигурой контингентности (аки синглетон {∅} «из» или — на радость Лине Медведевой — «после» конечного, т. к. пустого, множества ∅ у Бадью в 1-м томе Бытия и события).

Такое виртуальное объявление нового бытийного порядка, эдакое его всплывание на поверхность из «безобразного ниоткуда», бездны irraison, Мейясу называет адвентом (advent в англ. пер. Грэма Хармана), ну или собственно возникновением (surgissement ‘появление, выступание’ и как раз ‘всплывание’, от фр. глагола surgir ← лат. surgere ‘распрямляться’), так что более близким английским переводом было бы emergence, да только его «забили» ранее для эмерджентности — хотя это во многом она и есть, вот только с супервентностью, подвергнутой кастрации вычитанию и сокращению. «Возникновение» в т. ч. в том же смысле, в каком о персоне, недовольной чем-то, мы говорим, будто она возникает.

Может, Харман и ориентировался на коннотацию а-ля «из ряда вон», и «адвенты» суть выходки Гиперхаоса Мейясу, с которого взятки гладки

Предлагая, как он считает, чисто рационалистическую по своему духу философию, задачей которой является обосновать (в безосновности) «новый тип научного материализма», Мейясу между тем ограничивает возможности самой науки, отводя ей роль дисциплины описательной, но не объясняющей — она способна лишь на то, чтобы фиксировать появляющиеся без всякой причины и волочащиеся за материальными телами, словно существуя от них в отдельности, наборы законов физики — и биологии (для Жизни), а также психологии (для Мысли), поэтому Алексей Кардаш допускает неточность по букве, когда называет Мейясу физикалистом, хотя и не по духу. Поэтому вполне предсказуемы были введение «субъектализма» в берлинской лекции и последовавшие за ней попытки разбавить лобби, по выражению Кардаша, «мортальной математики».

«На Верна!»

Здесь и кроется закавыка, даже если решить, что с «физикалистской» частью у Мейясу все в порядке — и тем паче не касаться части более одиозной, связанной с постулированием грядущего четвертого «Мира справедливости» в Божественном несуществовании и текстах, от него отколовшихся. Не совсем понятно, насколько наука — некая «наука как таковая», чье существование сродни бытию мира с прописной — может проникать в бытийные порядки, отличные от Материи и образующие в себе формы корреляции (то есть Жизнь и Мысль).

Создается впечатление, будто бы выдвигая проект нового научного материализма, Мейясу не очень-то и интересуется достижениями биологии и психологии. На самом деле это вовсе не так, ведь Мейясу у нас причудливый «виталист» и «психологист», что нашло отражение, правда, в следовых количествах в его статьях и курсах в Сорбонне. А подобное впечатление создается из-за напряжения, возникающего из-за замалчивания им вопроса о том, являются/«должны» ли (по меньшей мере — самому Мейясу) данные дисциплины в той же степени (и в каком смысле?) быть математизированными, что и физика с космологией, от чьих «данных» Мейясу отталкивался в процессе рассмотрения «вопроса о доисторическом» и «проблемы архи-ископаемого», которые должны (бы) были уже набить всем оскомину.

А разгадка (объясняющая в т. ч. и такие спиноффы, как Метафизика и вненаучная фантастика) проста, и кроется она в верно-картезианской философии науки, которой Мейясу хранит верность, даже отрываясь от ее основ: такой концепции, где связи между физикой и метафизикой устанавливаются исходя не просто из математики, а из аксиоматики теории множеств Цермело–Френкеля с аксиомой выбора и схемой выделения математики вполне конкретной, коль скоро Ален Бадью Жан-Рене Верн — сей человек и тотализатор — отвергает как «классическую ориентацию на геометризм», так и бильярд с соударением шаров, отдавая предпочтение пробабилизму и карточным играм — неважно, азартным ли, с их замкнутой комбинаторикой, или настольным, где совершают броски костей, конституирующие ходы. Отсюда я бы хотел сделать два вывода.

I. С точки зрения матеши философия Мейясу, не приемлющая логик помимо классической, хотя они вроде бы прекрасно математизированы, и для которой вся научная фантастика, непонятная ей или неугодная, тут же объявляется (в)не-научной, на поверку оказывается не такой уж и «неевклидовой», в отличие от иных рассмотренных тут претендентов:

- философии Делёза, уповавшей во имя завершения коперниканского переворота на «иррациональную (полу)алеаторность» цепей Маркова и «геометрию достаточного основания» Римана, создателя буквально, а не фигурально неевклидовой — т. н. эллиптической геометрии, — с истолкованием его же учения о многообразиях (Mannigfaltigkeitslehre) в свете бергсонизма и его полемики с теорией относительности, но прежде всего гуссерлевского проекта «наукоучения» (Wissenschaftslehre, однако скорее а-ля Больцано, чем Фихте), или mathesis universalis:

Самая общая идея учения о многообразии состоит в том, чтобы быть наукой, которая определенным образом развивает существенные типы возможных теорий {(соответственно, областей)} и исследует их закономерные взаимоотношения. Тогда все действительные теории являются специализациями и сингуляризациями соответствующих им форм теорий, как и все теоретически обработанные области познания — отдельными многообразиями. <…> Говоря выше о теориях многообразий, возникших из обобщений геометрической теории, я разумел, конечно, учение о многообразиях n-измерений — евклидовых и неевклидовых, далее, учение Грассмана о протяжении и… легко отделимые от всего геометрического теории У. Роуэна, Гамильтона… учение Ли о трансформационных группах, исследования Г. Кантора о числах и многообразиях [= «множествах», т. к. Кантор колебался между обозначениями Mannigfaltigkeit ‘многообразие’ и Menge ‘множество’, в конечном итоге отдав предпочтение Mengenlehre ‘учение о множествах’ перед Mannigfaltigkeitslehre; далее эти понятия несколько разошлись друг от друга, и контраст между ними составил заголовок недописанной книги Делёза Ensembles et multiplicités (то есть ‘Множества и многообразия’, т. к. теория множеств Кантора, равно как Цермело–Френкеля или Бадью–Мейясу, = фр. théorie des ensembles)]…

(такое отношение к форме теорий, между прочим, перенесенное на Кантову трансцендентальную эстетику, касающуюся форм нашей чувственности, до некоторой степени преобразует по существу своему гилеморфический дуализм физических тел и законов природы, которые от них неким образом отдельны и они им, дескать, подчиняются, т. е. постулированный Верном разрыв между теорией и переживанием)

- не-философии Ларюэля, продолжающей дело предшественницы и также сделавшая ставку на то, чтобы не поучать физиков, а поучиться у физиков — к примеру, поучиться эквивалентности «систем мира» (космо-логик, решений, революций/поворотов) Птолемея и Коперника у Эйнштейна, который сумел найти неевклидовой геометрии Римана применение в физике пространства-времени, при этом дав образец нереляционного, но конечного «научного абсолюта (скорости света)».

Системы и/или тела отсчета математически эквивалентны за счет преобразований Лоренца, но при этом каждый наблюдатель вправе принять именно себя за покоящуюся систему, поскольку абсолютного покоя в пространстве-и-также-во-времени не существует, всё в них движется со скоростью света — и только свет движется со всей своей скоростью в пространстве, покоясь во времени и тем самым позволяя производить перевод.

В намечаемом у Ларюэля сопоставлении с релятивистской эпистемологией физики не-философия выступает в роли средства перевода друг в друга философских «позиций» или же «положений» философов-наблюдателей в логическом пространстве — средства, которое утверждает эквивалентность многообразий философий как «систем отсчета/референции» по праву, пускай и не по факту (из-за вариативных эффектов перспективы), в силу инвариантности их подоплеки, именуемой «философским Решением» и состоящей в установлении относительности через ту или иную бифуркацию, через формулирование какого бы то ни было «первого правила любой игры или разводки» — то есть в занятии расстановок per se. Спекулятивное высвобождение от Решения, подвешивающее перворазделение, делая его работающим в одну сторону, избирает скорее безобъектность, чем бессубъектность, откуда еще не следует принятие «субъектализма», подразумевающего ту или иную гипостазирующую абсолютизацию:

Философия отворяется для более радикального опыта возможного и будущего; мы называем этот опыт Трансценденцией Не-Тезируемой (ТНТ), или Не-Тетическим Будущим:

переживанием Другого/Иного, освобожденного от всякой позициональности или же онтологии, от любого экстасиса и горизонта — Другой отныне не футуро-логос. Испытать его можно лишь на научной (нежели религиозной) опоре: как единственный опыт инаковости, могущий быть у конечного человека как субъекта (-)науки.

II. Что самое главное, будь она рассматриваема в таком гносео- или эпистемологическом либо более онтическом значении, релятивистская физика избавляет нас от ньютоновского гилеморфизма с объемлющим всё одновременно пространством-временем, с которым не удается, вопреки заявлениям, порвать Мейясу, коль скоро его Гиперхаосу требуются картезианские расквантованные мгновения, в чем выражается великолепная ирония его теории и ее терминологии, стремящейся постигнуть время, чтобы обосновать физику.

Когда Мейясу не нравятся чьи-то подходы, он их называет «вне-научной фантастикой», «гиперфизикой», «субъектализмом», но время, о котором он сам говорит, — это время не физическое, о чем он признается прямым текстом. К примеру, в единственном месте своей диссертации, где он снисходит до упоминания Эйнштейна, он отметает его соображения, т. к. оказывается, что само время, правящее физикой, не физическое. Через 9 лет это сформулируется так (После конечности, с. 91–92):

Если мы посмотрим в щель, которую открыли, на абсолют, мы увидим там довольно угрожающую силу — нечто глухое, способное разрушать вещи и миры; способное порождать монстров алогизма; способное также никогда не переходить к действию; способное вопло тить и любые фантазии, и любые кошмары; способное на необузданные и беспорядочные изменения, или, наоборот, способное произвести бездвижный универсум. Подобно туче, которая может принести бурную грозу, а за ней период ясности, который потом оказывается затишьем перед бурей. Всемогущество (Toute-Puissance), равное всемогуществу картезианского Бога, который может [всё] что угодно (toute choses), даже непостижимое; но Всемогущество не нормированное, слепое, лишенное других божественных совершенств и ставшее автономным. Могущество, в котором нет ни доброты, ни мудрости, неспособное гарантировать мышлению истинность его ясных идей. В некотором роде это похоже на Время, но Время, не мыслимое как для физики (поскольку оно способно беспричинно и безосновательно разрушить любой физический закон), так и для метафизики (поскольку оно способно разрушить любое определенное сущее, даже богов, и даже самого Бога). Это также и не время Гераклита, поскольку в нем нет вечного закона становления — есть вечное возможное становление без закона (какого бы то ни было закона). Это Время, способное разрушить все, вплоть до самого становления, привне ся — быть может, навсегда — Фиксацию, Статичность и Смерть.

И здесь уже не столь важно, что, говоря о монстрах и беззаконии, Мейясу пиздит как дышит лукавит (ведь никаких «нелогичностей» нам ждать не приходится, как мы уже выяснили): его собственное время оказывается таким же гиперфизическим, как у ругаемых им оппонентов, по его же критериям. Но и не только по его: пытаясь помыслить само время ради реального мира, Мейясу выкидывает его оттуда, заменяя чучелом, когда отметает критику Эйнштейном понятия абсолютной одновременности (одновременность — всегда результат работы синхронизации разных систем отсчета), являющуюся альтернативной — и более действенной, да еще и научной, физической — стратегией детотализации Вселенной (или ретранскрипции ее не как закрытого, а как открытого Целого, — а именно к такой интерпретации Эйнштейна был склонен Бергсон, по которому Целое существует, Всё есть, но не Всё сразу и не Целое целиком).

Иными словами, Мейясу протаскивает Тотальность обратно, как бы выразился все тот же Бергсон, «контрабандой», как и всю Кантову трансцендентальную дедукцию категорий, от которой на словах отказался, лишь иногда меняя местами знаки для пущего противоречия Канту, не меняя общей картины. Типа, запретил Кант ex nihilo? Надо вернуть. Но подобное позволял себе и сам Кант, к примеру, совершив вот какие прыжки от чуть ли не окказионализма диссертации к первому и второму изданиям КЧР, где им было уже воспринято пространство-sensorium, т. е. окказионализм стал латентным и/или сменил свой тип с лейбницевского (реляционного) на ньютоновский (абсолютистский):

Principiorum Primorum Cognitionis Metaphysicae Nova Delucidatio, теорема XIII:

Конечные субстанции в силу одного лишь их существования не вступают ни в какие отношения между собой и совершенно не связываются общением [commercium], иначе как удерживаемые во взаимных отношениях согласия общим началом их существования, а именно божественным разумом.

Критика чистого разума, 3-я аналогия опыта:

A — Все субстанции, поскольку они существуют одновременно, находятся между собой в полном общении [commercium] (т.е. взаимодействии).

B — Все субстанции, поскольку они могут быть восприняты в пространстве как одновременно существующие, находятся в полном взаимодействии.

Система Мейясу (которого Харман, кстати, и уличает в скрытом окказионализме) — всего лишь синхронизация докритического и критического Канта, которая не сумела дойти до кантовского же натурфилософского Opus Postumum, совершающего новый обратный переход от метафизике к физике, к тому же не поддающаяся апдейтам вроде неокантианского прилаживания к теории относительности. Возможно, ему стоило бы почитать Шеллинга, как и его поклон·ницам, раз уж даже Кант и тем паче Хайдеггер с этим справились, но спасибо, что осилил Рейнгольда с Якоби.

Поэтому с точки зрения игр (переходя от «высшего эмпиризма» к «высшему пробабилизму», по Делёзу, или же от «чистого учения о многообразии» к «чистому учению о вероятности» как расширению чистой логики в эмпирическое естествознание, по Гуссерлю) мы бы в данном случае говорили про стратегии, причем отнюдь не реального времени, real-time strategies, а пошаговые, turn-based. (Кстати! В Steam продается адаптация настолки Верна, RISK: A Global Domination.) А то и вовсе про косынку с сапёром… Total number of tricks нетотализируемого мира, его transcendance non-thétique, тринитротолуол его театра действий (выходов/выходок), его time-bomb, таким образом, — это зверь из бездны, als ob неурезоненный:

экс-нигилистский им-пробабилизм непроходящего прошлого (inferno Материи/смерти) и позабудущего нового — грядок в райском саду-огороде Мира справедливости

Wiener wins (suddenly)

Возвращаясь к Ларюэлю и проч. французским молодцам и овцам, чтобы закрыть уже тему с контекстуализацией Мейясу относительно физики и метафизики — в 1992-м, вслед за Что такое философия? Делёза и Гваттари с заключением «От хаоса к мозгу», выходит Теория тождеств Ларюэля, посвященная теории катастроф, теории хаоса и прочей синергетике с кибернетикой и фракталами, а в 1995-м, за 2 года до диссертации Мейясу, — Теория чужестранцев, где Ларюэль высказывается о xenos в связи с Лаканом и «иудейским поворотом» в философии (см. также мой текст о пересекающихся с этим антифилософии у Бадью и ангелологии). В этих работах он дает первое развернутое описание философского Решения, и если вы попробуете подсчитать, сколько раз за книгу Мейясу обращается к риторике решений в После конечности, вы удивитесь. А в диссертации мы находим у Мейясу такое определение символизации (ее-то сам он и считал своим основным «новшеством»), отсылающее к грекам с их ксениями:

Термин «Символ» может использоваться для обозначения имманентного вписывания ценности в бытие. Этот термин выбран по этимологическим причинам: греческий глагол sym-ballein обозначает действие по соединению двух кусков материала. Мы знаем, что этот термин относился к обычаю греческих путешественников, называемому «дощечка гостеприимства». Эта дощечка представляла собой небольшой кусок кости (в виде костяшек или валетов, прямо как в играх), который разламывался на две части, причем каждый человек сохранял свой кусок. Когда греческий путешественник принимал у себя друга, с которым не мог увидеться в течение многих лет, они могли узнать друг друга или детей друг друга, соединив (symballein) два отдельных кусочка по уникальной линии излома. В этом смысле символ позволяет нам возобновить связи гостеприимства. И это действительно задача философии. Даже утратившие надежду люди не чувствуют себя пребывающими в мире, не замечающем их устремления к справедливости, и философ возобновляет отношения гостеприимства между людьми и миром, показывая, что моральные устремления не являются абсурдными иллюзиями или пошлыми идеологиями, но что они покоятся на нерефлексивном, интуитивном восприятии мира в его ультимативной истине.

Дальше он там перечисляет, каких Символов (да — Капитализация тут непременно происходит, как и в случае Решений Фигур с Мирами) уже добилась философия (космологического, натуралистического и исторического, если кому интересно, а он, конечно же, предлагает не-метафизический), но как и с ранее представленным табелем о рангах, не очень ясно, какую эти «удерживания-вместе-разделенного», сами-то производные от первичной бифуркации природы и перечня возникновений, собственно ценность имеют, помимо спекулятивного «чтоб было»: все побежали (за Хаосом, за Другим/Чужим, за Заботой с Гостеприимством), ну и я побежал, дескать. Ларюэль хотя бы хайпожорит для того, чтобы тем самым призвать всех к тому, чтобы перестать хайпожорить (как ранее фашистом спекулятивно становился в работах ницшеанского периода, чтобы фашизм отменить; к сожалению, на свет все же появился акселерационизм…). Мейясу — совсем не антихайп. Но зато тут можно отметить еще два прикола (все же не удержусь от введения в игру еще пары-тройки фигур, но краткого).

I. По иронии, если б он не философов и даже не не-философов читал в то время, а, допустим, Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой Пригожина–Стенгерс (La nouvelle alliance, 1979/1988), то знал бы, что хаос в термодинамике как изначальное неравновесное или метастабильное состояние удерживается за счет как раз введения пробабилизма, который он у Верна удерживает лишь затем, чтобы «по-ларюэлиански» откинуть, и что делается это в физике за счет theory of ensembles (а не théorie des ensembles из Бытия и события [1988] Бадью; мб наложилось?) — «теории [статистических] ансамблей», разработанной Дж.У. Гиббсом, отцом термодинамики наряду с Людвигом Больцманом, на чью теорию газа медитировали Симондон и Делёз с Резой Негарестани.

В чем-то теория ансамблей напоминает игру в спортивный бридж, где важно не просто выиграть в одной партии, но и дальше попытаться как можно точно так же разыграть ее на других столах:

Статистический ансамбль — совокупность очень большого (в пределе бесконечного) числа одинаковых физических систем многих частиц («копий» данной системы), находящихся в одинаковых макроскопических состояниях. При этом микроскопические состояния систем, составляющих статистический ансамбль, могут различаться, но совокупность их должна отвечать заданным значениям макроскопических параметров с точностью до пренебрежимо малых флуктуаций.

А с хаосом на самом деле красиво выходит, поскольку слово gas происходит от др.-гр. χᾰ́ος (его ввел ятрохимик Ян Баптиста ван Гельмонт, чьи рассуждения любили комментировать либо опираться на них в своих сочинениях адепты Naturphilosophie), а затем своего рода «хаос per se» именно благодаря теории газа вернулся в современную науку. Что-то вроде неоплатонического трипа Единого или души. Вот это нормально, вот это гостеприимный процесс символизации весьма.

II. «От хаоса к мозгу» Делёза–Гваттари так называется потому, что они обращаются к наследию Раймона Рюйе, который еще в 1952-м написал Кибернетику и исток информации — чуть ли не первую философскую критику кибернетики и информатики.

Tl; dr: для информационных машин 3 типа, ровно как и для простых машин 1 типа, преобразующих потенциальную в кинетическую энергию, или тепловых машин 2 типа, преобразующих химическую в кинетическую, имеется «закон сохранения (консервации) информации» как негэнтропии. Можно, конечно, рассматривать их не как закрытые, а как открытые системы и все такое, но, как бы то ни было, они ограничены тем, что выходные данные в принципе-то полностью задаются входными. Вера в то, что информация откуда-то добавочная сама произведется машиной, как пишет Рюйе, аналогична вере в вечный двигатель.

Тут или шашечки (информация как негэнтропия, стало быть Винер–Шеннон и их информационно-информатический консерватизм), или ехать: понимание информации не как доноса посыла донесения готового message, а как процесса производства, собственно ин-формации или ин-формирования, который не может опираться только на то, что эмпирически дано (в т. ч. фиксированных senders и receivers — мысль, которая оч вдохновила уже Симондона), и непредставленные исходники, фрагменты будущего, выступающие в роли prerequisites, становятся основанием для своего рода прогрессивного традиционализма в информатике.

Потому что рекомбинации и все такое — это как раз то, во что упирается мысль Мейясу, когда он говорит про нетотализируемость мира через возможность построить множество подмножеств множества и вынужден признаться, что вся конструкция держится на ходулях surgissements ex nihilo: нужно сперва, чтобы что-то из ниоткуда возникло, хотя бы один первичный input Материи, чтобы дальше ChatGPT гнал порожняк, но реально новое-то от этого не возникает, поэтому у нас херачатся еще input’ы в виде традиций/формаций Жизни и Мысли — как своего рода закись азота для спорткара или, лучше сказать, допинг для спортсмена. Вливания. Это спекулятивный пузырь.

Но т. к. Мейясу, сам того не зная, пребывает в плену термодинамики, в своей инфо-консервативной революции он путает причину со следствием: Жизнь и Мысль* — не следы прихода из ниоткуда новизны, а как раз ее истоки или каналы

Мысль и жизнь создают новые входные данные или новую семантику для этих данных, опираясь на межпространственно-межвременной «мир» вопросов. Это источники, подцепленные к материальным машинам, чтобы с их помощью импровизировать на темы из «ниоткуда». Такая вот инструментальная органология получается — музыкальная.

Соответственно, альтернативные аксиоматике ZFC или классической логике в целом подходы или вариации (равно как и в других науках, в искусстве, в политике, в любви, если пользоваться терминологией условий философии Бадью) — попытки наметить картографию этого «забудущего ниоткуда»: утопики Жизни-и-Мысли-по-Справедливости.

※ Да и материя на микроуровне на самом деле тоже. Отсюда у Рюйе атомы с молекулами, вполне себя сознающие без самосознания и противостоящие молярно-статистическим агрегатам — так сказать, материальным толпам, ведь машины 1 и 2 типов он сравнивает с безголовым телом, машины 3 типа с головой без тела, но мозг не машина, просто так уж вышло, что он в голове находится… или не находится, а снаружи подключен, многие за счет чужих мозгов живут так-то, нам ли не знать. Я пришел к этим мыслям, скомбинировав 2-3 источника морали и религии, полагаясь на привычно обновляемый репертуар интуиций и посты музы разговор с батей-информатиком.

Заключительный ненаучный вердикт о верности Верну/Верна

Как хейтеру закона достаточного основания и любителю сверх того «метафизике» противопоставлять свою «спекуляцию», описанное Вюйеменом и продолженное Делёзом предприятие вроде должно быть враждебным Мейясу, ведь в корне своем сочетает оба указанных в самом начале смысла «метафизики», майоративный и пейоративный, в их истоках, намереваясь принять — пред-принять, собственно говоря — меры по «обоснованию метафизики [метафизики разума, разумеется!] в ее изначальности и ее повторении» как фундаментальной онтологии. Таков tl; dr recap проекта Мартина Хайдеггера в Канте и проблеме метафизики — одной из составляющих запланированного им, но так и не составленного актуально второго отделения Бытия и времени — виртуальной «половины маршрутки» его основного (как говорится: первого, до Kehre…) Труда.

Просто как и сам Хайдеггер, Мейясу (а он ведь «в чистом виде Сталин», как нас уверяет Борис Гройс), заходя в вагон московского метро, пускай это и анахронизм, но чем сатурнальный Гиперхаос не шутит, на Новых Черемушках, в последний момент понял, что поезд-то идет до Беляево, и решил выйти на Калужской, чтоб потом зайти нормально, раз уж ему на Коньково, после конечной (временно) Беляево. Но Хайдеггер в итоге решил пройтись пешедралом, из-за чего угодил под автомобиль на переходе, не заметив красный светофор, а Мейясу то ли каким-то чудом за миг, проведенный в вагоне поезда, умудрился вырубиться от качки и очухался от пиздюлей ментов в депо, то ли променял ждущих его в гости на фондю друзей на более богемных и опасных товарищей с абсентом, так что вторично провалился как сквозь землю на каком-то этапе и к концу трипа число его ходок за Ахерон выросло до трех.

Вдобавок Беляево — это родина московского концептуализма, там на районе еще библиотека имени гиганта мысли, отца русского космизма Николая Федорова, так что это буквально пуп Земли как Архи-ковчега — колыбели всего индоевропейского человечества

За всеми исходами в этой транспортной аналогии, сколь бы они ни разнились, нетрудно разглядеть, как сову на глобусе, Wiederholungszwang Фрейда — прогрессорское «а мы идем дальше», новаторское «не опять, а снова» в основе утробной консерватории дединсайда психического аппарата в голове марширующего по городу мажора: его влечения (к) смерти. Вой того волка, что притаился на дне всякой корреляции, в тихом омуте живой особы (даже если не личности — хватит всего лишь личинки субъекта, larval subject, причем за глаза, как у Шопенгауэра) и представляет молодых людей друг другу, такое навязчивое желание повторения розыскных платоновских мероприятий, где душа снует туда-сюда — то по лестнице, то по эскалатору — «в конечном счете определяется» как возвращение в мир до нас (любимых), как бы предшествующий моей вылазке на свет, в инфернальный salon архи-ископаемой матки-материи, на интимные вопросы о нутре которой я буду отвечать строгое «не могу знать» во всех случаях, когда ответ не выходит математизировать, сведя к первичным качествам.

Ну ведь это же родная мать, for the inexistent virtual God sake! Метро-2 засекречено… ой. Засекречен, то есть. Это ж метрополитен… Peut-être — маллармейское perhaps или «быть может» — в симуляторе умной ходьбы отображаемый на метафизическом экране второго навигатора маршрут производится с пересадками в машинах-мошонках безымянных отцов (как в фантазме Эйзенштейна, регроградиентной вариации на topic афоризма Фаины Раневской о прыжке из пизды в могилу, где стрелка прыжков, обнимающих собой теперь как постэмбриональный, так и эмбриональный метемпсихотический онтогенез, поворачивается, так что граничные переходы — все рождения и все смерти, включая события до образования зиготы — отображаются в дуальные, как плоскости в точки и наоборот в проективной геометрии, а процессия инвариантна, как линия), но остаться в яйце ультимативного — т. к. прежде-первого — Отца получится, если только ну ооооооочень сильно свезет и наступит Справедливость, воцарится (четвертый) Мир во (всём, peut-être… но, пожалуй, нет) мире, сыны соскребут благими повестками по сусекам на призыв бессмертный полк, а-каузально «оркестрируя» апокатастасис/анастасис на пакибытийные сборы всех демобилизованных доселе во вселенной отцов с виртуальной скамьи неприкосновенно запасных. Организменная хотелка «умирать — так с песней» и всенепременно на свой собственный лад, где на чисто культурном фоне традиции, то есть в уме (про себя), выступает фанат теории множеств [théorie des ensembles] — солист ensembles без ensemble всех ensembles, сам бля [semblant], ибо здесь вам не-Tout [не-Всё/Целое].

Итак, Мейясу подхватывает инициативу Хайдеггера — не второе «другое начинание», а первое, хотя начинка во многом та же (как и последний Бог, тащемто например) — и удержать ее ему помогает его верность Верну, то ли аутсайдеру, то ли конкуренту канто-хайдеггерианского предприятия, пытавшегося спасти прогоревшее картезианство — или т. н. нововременную метафизику субъективности. Будучи обуреваем любомудрым libido sciendi как dominandi, aggressive drives, толкающим к разборкам (деструкциям, деконструкциям), и жаждой разложения по полочкам истории бытия, оборачивающимся epistemophilic instinct’ом смерти и добровольно-принудительным форсингом (Gewalt-tätigkeit) сверхповести временных лет навроде европейского нигилизма, точь-в-точь ругаемые им за сильный корреляционизм «постструктуралисты» или любимый учитель Ален Бадью, он вдобавок наследует в своей стратегии, манере спекулировать (= вести «дела философии») кроме доводов, аргументов, … etc. слоганов в защиту предприятия еще и ряд тех, а не иных доводов, аргументов, … слоганов etc. против него, оборачивая их себе на инвестиционную пользу, конвертируя во «вклады» в фонд, причем доводов этих же самых или иных людей и их критиков: соперников в рамках того же самого предприятия или недоброжелателей из конкурирующих с ним, стало быть, соперников в рамках того же самого бизнеса.

Такой вот commercium.

И так уж совпало, что наиболее успешное направление развития мысли Мейясу — это не что иное, как философия рынка

Гиперхаос Мейясу во многом аналогичен Черному лебедю (как позднее уточнят: лебедю черновому, т. к. должна иметься возможность быть и белым, и серым, и черным) из эпонимной книги Нассима Талеба, рассуждения которого, несмотря на всю его беллетристичность (и немодность в тусовочках, которые хотят казаться интеллектуальными), являются гораздо более строго проведенными, чем у Мейясу, хотя и не без своих недостатков; но по крайней мере он хоть как-то учитывает в своих построениях эмпирические науки, вписывая свою разновидность спекулятивного — во всех смыслах — эмпиризма в эволюционную эпистемологию.

На обоих — и на Мейясу, и на Талеба, а вдобавок на Мориса Бланшо, также рассуждавшего как про Малларме, так и про Великое Внешнее, о чем порой забывают (или не знают) иные любители пересказывать Мейясу, с Деррида — опирается Эли Аяш, который конвертирует архи-ископаемое и архе-письмо в архе-рынок, впрочем, приходя к заключениям, которые скорее согласуются с бергсоно-делезианской традицией (и ему вторит Сухаил Малик, говорящий уже об архе-деривативах). Правила рынка, как и законы природы, не отделены от тел игроков, вовлеченных в игру. Впрочем, к этому выводу в конце концов приходит и сам Талеб, переходя через Антихрупкость к Рискуя собственной шкурой.

Но тем не менее можно наметить некоторые распространенные эвристики разводок, или приворот-поворотных философских Решений, опираясь на крайне абстрактные штуки вроде магической Формулы из фильма Револьвер Гая Ричи, дедуцированной его героями из опыта (1) собственно лохотрона, (2) игры в шахматы и (3) чтения учебников по квантовой механике (Q.M. — многие отмечали ироничность совпадения инициалов Мейясу с этой аббревиатурой):

In every game, there is a victim and an opponent. The goal is to recognize when you’re the former, so that you may become the latter

Иными словами, все упирается в вопросы времени и fitness как синхронизации, тактики попадания в такт (а не переплет или просак ткацкого стана абсолютного времени, чьи мерные, но необязательно одномерные шаги, совершаемые в нас, Гёте, Бергсон и Делёз в Кино описывают вслед за Деян.17:28), и успешность мероприятия Мейясу, конечно, в этом плане поражает, хотя в целом same rules apply, «правила одни и те же», как говорил уже герой Джеймса Макэвоя из фильма Грязь.

Вот такой вот примерно рецепт усредненный: конвертация контр-доводов в доводы производится по схеме «черный пиар тоже пиар» (в т. ч. самопиар, в т. ч. самого Заведующего — ср. трюк с Черными тетрадями) или по описанной Айзеком Азимовым в цикле Foundation, недавно экранизированном, где за работой одного Основания стояло тайное другое, но стояло это Основание — еще одно, аки республиканское «усилие» (encore un effort де Сада) — за ним на нем же самом. Заимствуя выражения старой доброй аналитической философии — иного бизнеса с разительно отличными предприятиями на поразительно одинаковом, даже едином рынке — это очевидный райлеанский регресс в бездну логического круга, возникающего вследствие «соразмерности» двух терминов закона достаточного основания, направленных друг на друга, как зеркала, и отсвечивающих один другой своими reflets, входя в «резонанс» в этой отражающей их взаимности, самой по себе поразительно неотразимой, во 2-й «тональности» его закладки (nihil est sine ratione — «все имеет основание») из курса Хайдеггера Положение об основании, но без turtles all the way down дурной регресса 1-й тональности: nihil est sine ratione, чья «трансгрессия» в русском переводе («ничего нет без основания», если все отрицания здесь счесть за трансцендирующие выходки) становится тройной даже, а не «двойной», как у Йоэля Регева в его хайдеггерианской коинсидентологии.

Да вот только в том-то и дело, что they’re the same picture, в довершение всего «бытие и основание: без-дна», кроется же бездна как раз в отношении не «быть», а «иметь», разместившимся аккурат между «всем» (Tout/Alles/omnitudo) и «основанием» (ratio/raison/Grund) — др.-гр. ἕξις, гексисом или привычкой, переведенной на латынь как habitus, прочтенной Делёзом как «сжатие» или «сокращение» в Различии и повторении (и науку о которой, эхологию, от ἔχω, пообещал в Складке вслед за Жаном Миле), и вычтенной в «Вычитании и сокращении» Мейясу, неспособном уяснить для себя разницу принадлежности и включения, belonging и inclusion, по Бадью.

В конце концов, именно обобщенная юмеанская привычка позволила Чарльзу Пирсу прийти к тихизму — положению об эволюции «законов природы» как ряду склонностей или диспозиций Вселенной, вводящему в нее случайность и индетерминизм…

…а Эмилю Бутру, спиритуалисту и учителю Бергсона, целых 150 лет назад, в 1874-м, — написать работу О контингентности законов природы.

В общем, Бергсон с Уайтхедом рулят, но «ничто не раскручивается». Ну, это вывод необязательный, просто так Пригожин со Стенгерс считали.