"Декады": Богдан Абложный

Богдан Абложный в своей художественной практике обращается к тексту, видеоинсталляции, перформансу и скульптуре, а также к таким определенным жанрам как ситуация, нелегальный труд и незаконченный роман, которые позволяют возникнуть нарративным и формальным противоречиям, одновременно способствуя и препятствуя идентификации. С 24 октября по 19 ноября в галерее Osnova проходила cовместная выставка Богдана Абложного с Андреем Богушем «Decades». Интервью было записано во время открытия выставки и публикуется впервые.

Как появилась идея сделать выставку вместе с Андреем Богушем?

Я думаю, это началось с нашего диалога с Андреем о художественном произведении как идее. Это про то, как сама идея может оказаться решением и очень точно схватиться. Тут можно говорить об определенном эстетическом уровне, как если тебе кто-то рассказывает шутку, то ты либо смеешься, либо нет, только перенося этот механизм в поле эстетического. Это чем-то похоже на бергсонианскую модель — когда решение заложено в самой проблеме и имеет непосредственное отношение к аффирмации у Ницше. С другой стороны, сам этот метод оказывается частью лингвистической проблемы — ты как бы понимаешь, моментально схватываешь работу, но языка оказывается недостаточно, чтобы сказать, что именно ты

Почему именно «Decades»? Мне слышится в этом перекличка с декадансом.

Decades — это как у Joy Division из альбома Closer, самого мрачного альбома группы. Там говорится об отчаянии послевоенного поколения молодых людей, которые сталкиваются с шокирующей реальностью жизни — их сердца потеряны, навсегда утомившись, страхи и угрозы преследования не покидают их (Weary inside, now our heart“s lost forever / Can”t replace the fear, or the thrill of the chase).

Ты не сторонишься политики в искусстве: в «0-landscape» высказывался о терроризме, в «Three Billion Perverts» — о нелегальном труде и беженцах. Текст для «Decades» кажется самым политически окрашенным из всех твоих работ. Каковы твои личные отношения с политикой?

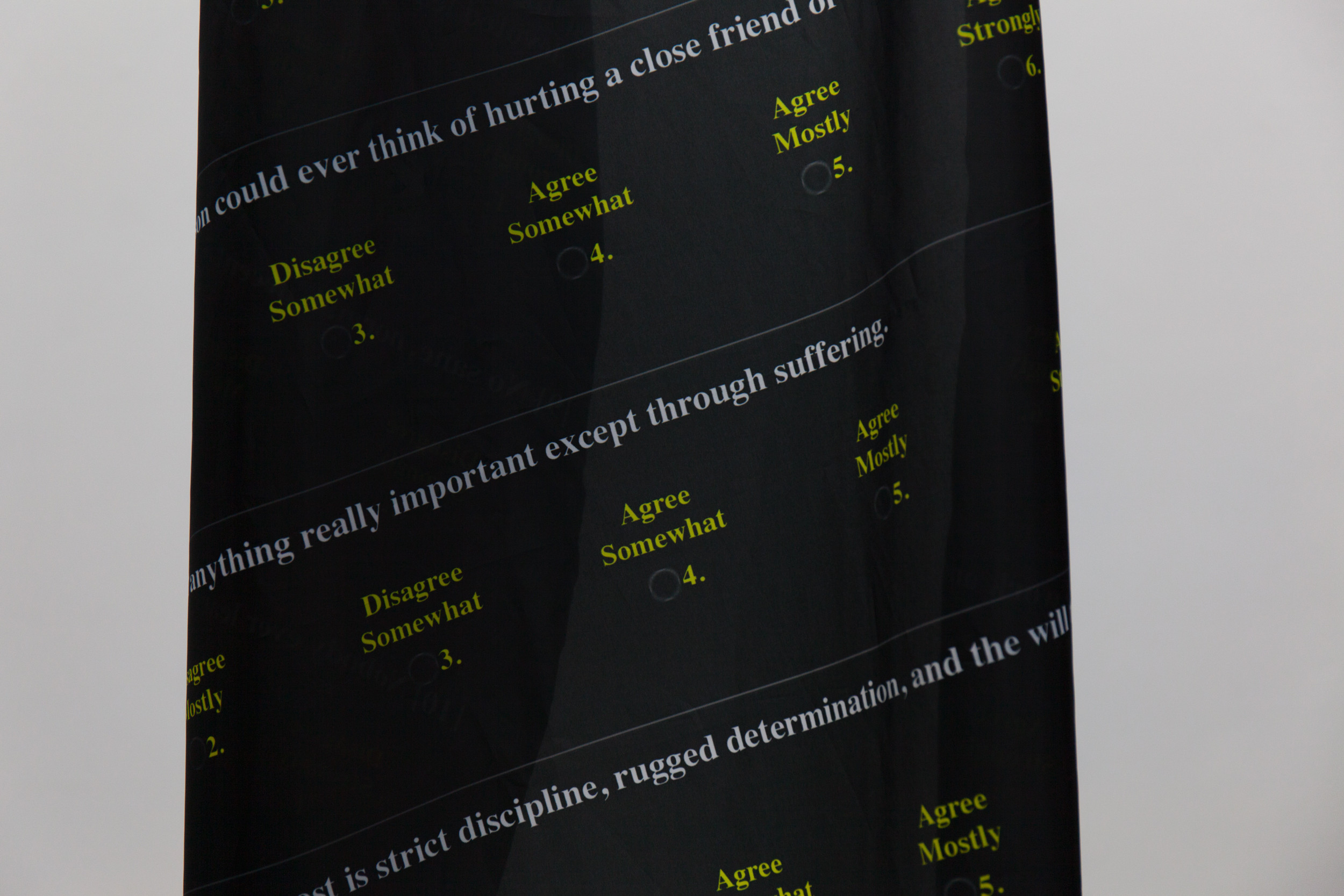

Наверное, политическое здесь определяется через «ситуацию» (в том числе и как жанр, поэзис), очень локально и аффективно — событие, которое происходит, когда люди совместно участвуют в создании эстетического опыта, которого они никогда ранее не признавали, как говорит Рансьер. Вообще, мне кажется, что Decades легко поддается тому, чтобы окрестить ее в трех понятиях Рансьера — Несогласие, Полиция и Политика. Я бы сказал, что это были очень точные понятия для меня, когда я думал об этой выставке. С другой стороны, когда я говорю о Decades, я вижу определенную картину — это улица, на которой погашены огни, военное положение, комендантский час. Это — поздняя осень или февраль, ведь именно этим месяцем датируется текст, которые мы используем для всей выставки. Черный, который заполняет всё, силуэты и их двойники. Это — определенный порог страха, так подвластный массовому сознанию, что он не может не укорениться и стать чем-то естественным и даже бóльшим, а в настоящей ситуации — неотделимым от сознания. И тут дело даже не в пройденных для философии понятиях постдемократии и свободы — тут дело в формировании новой субъективности, новых аффектирующих систем, которые могут управлять ей.

От лингвистики к искусству ты пришел через исследование природы знака и семиотических систем — так появилась серия работ «unfolded objects» и твоя первая персональная выставка «0-landscape». Какие у тебя остались от нее впечатления?

Я думаю, что «0-landscape» была для меня чем-то вроде гипотезы, вопроса — что мы можем делать в сложившейся ситуации (гиперпотребления, гиперкоммуникации, гиперскорости и всего неолиберального капитализма вообще)? После этого я

Отрывок твоего фильма «Your Foreign Lands» напомнил мне фильмы Жана-Люка Годара «Германия 90 девять ноль» и «Прощай, речь». Мне кажется, у вас похожее отношение к аудиовизуальному искусству: оно не имитирует, а анализирует.

Да, мне кажется, Годар как раз и является ярким примером этой аффирмации, она считается для меня центральной во всех его последних фильмах. Не только его подход к монтажу, который повлиял на меня, когда я работал над фильмом, но и сама манера цитировать оказали странное влияние на мою речь.

В работе над «0-landscape» ты обращался к идеям Марка Оже и Жиля Делеза. Название другого твоего проекта — «Three Billion Perverts on the Sand» — отсылает к эссе Феликса Гваттари. Кто из французских философов повлиял на тебя больше всего?

Трудно сказать о влиянии кого-то одного из них, но наверное я больше всего времени я посвятил Делезу, так как часть моих академических работ была связана с ним. Если говорить о французской философии, то есть еще много имен, которые важны для меня, например, Филипп Лаку-Лабарт или Бергсон, который сейчас больше других занимает мои мысли.

С какой главной трудностью ты сталкивался как художник?

Иногда я забываю, что я все еще люблю искусство, долго работая над

В «Three Billion Perverts on the Sand» ты используешь эстетику кэмпа, который близок квир-идеологии. А близка ли она тебе?

Как ты уже успела заметить, «Three Billion Perverts on the Sand» отсылает к тексту Гваттари «Three Billion Perverts on the Stand» и вообще к циклу текстов, написанных им в то время — «I Have Even Met Happy Drag Queen», «Becoming-Woman», «Subjectivities: for Better and for Worse», в которых он рассматривает вопросы субъективности и

На Московской биеннале молодежного искусства ты представлял работы, обращающиеся к вопросам восприятия собственного тела и внешности. Для тебя красота — привилегия или что-то иное?

Думаю, красота всегда была привилегией. С другой стороны, она может быть такой разной. В фильме «Мáлина» Изабель Юппер говорит: «Я никогда не была счастлива, но видела красоту. Однажды я встретила красивого мужчину», на что Малина отвечает ей: «Который из тебя сделал ничтожество». Героиня сходит с ума

Чем ты отличаешься от остальных художников?

Мне трудно ответить на этот вопрос. Скорее, я задаю для себя определенные координаты, с которыми могу установить какую-то связь. Я быстро устаю от визуального и поэтому пытаюсь задействовать немного другие уровни. Сейчас, к примеру, мне комфортно чувствовать себя как в роли художника, так и автора. Если говорить о российской художественной среде, то я практически не вижу того, чтобы кто-то говорил о том, что происходит сейчас в России — это очень небольшая группа людей, которым удается что-то менять как в отношении политики институций, так и в отношении художественного труда. Я также не имею в виду только критику власти, говоря о происходящем сейчас — я вижу сильные изменения как в настроениях общества, так и, к примеру, на экономическом уровне. Это пока что не смена эпох, скорее — декад. Думаю, для нас было важно отразить и отреагировать на это в Decades — будь то события одной ночи в тексте или скульптура, которая напоминает самодельную бомбу и оказывается вовлеченной в недавно измененную юридически систему экспрота/импорта. То, что я по больше частей вижу в искусстве (и это в первую очередь касается крупных институций) — это какие-то проявления ностальгии, особенно в отношении советского/пост-советского прошлого, которые являются очень безопасной зоной и, несомненно, имеют место быть, но не могут заполнять все возможные пространства.

В Decades вы с Андреем создали в пространстве галереи некую параллельную реальность с собственными координатами времени и пространства — они как раз в твоих работах «Лаббокские огни, август — сентябрь 1951, февраль 2017 (загадочное стечение обстоятельств)», «Разрушать (любое состояние)» и «Back in Moscow, in the USSR» и задаются. А что произойдет, когда выставка закроется и распадется на отдельные объекты?

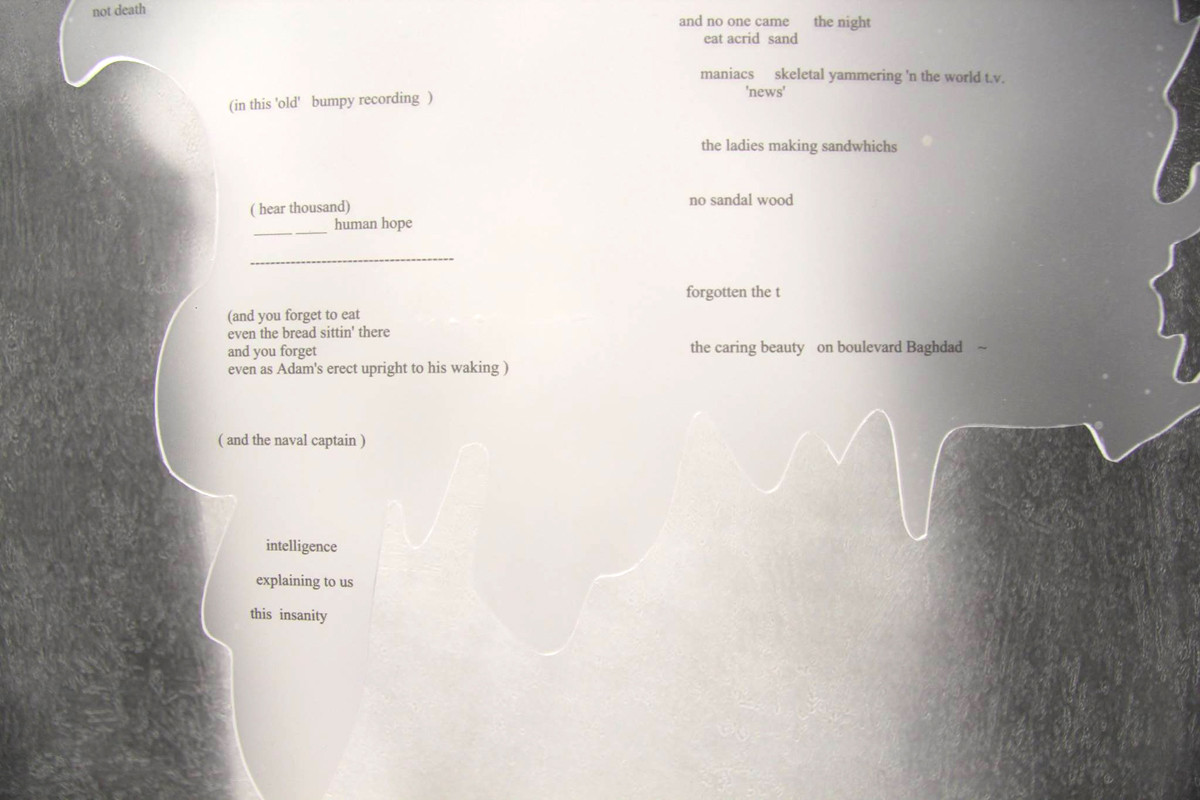

Я думаю, это и было изначальным намерением — задать определенную сингулярность места и времени, которая может одновременно способствовать и препятствовать ее идентификации. С другой стороны, это уже вопрос о лимитах. Искусство сегодня переконфигурировалось в поле междисциплионарного и тем самым лишилось каких-либо границ. То есть ты можешь обращаться как к академическому исследованию, так и к видео, музыке, политическому активизму и тд. И мне кажется, что само художественное произведение как раз и может задавать эти лимиты. Но они не закрепощают, наоборот — они освобождают. Это есть, например, в поэзии, когда из множества слов остаются только самые точные. Язык (в том числе и художественный), который интересует меня — это одна из форм этих лимитаций, этих исключений и отказов, где слово произносится как бы с учетом его конечности, как если бы однажды отделившись, оно продолжит жить своей жизнью, а потом умрет так, что я уже не смогу узнать себя в нем.

Сейчас ты работаешь над книгой «Ideas on Relative Motion». Это будет неоконченный роман, как некоторые из твоих последних работ? Чем тебя привлекает этот жанр?

Я придумал этот жанр, чтобы была какая-то возможность ухватить ситуацию в ее до конца неартикулированной форме, чтобы была возможность вовремя остановиться. То есть он простирается не только на тексты — для меня это было очень точным жанром для той формы нарратива, который я хотел создать. Я думаю, это началось с проекта «Three Billion Perverts on the Sand», над которым мы работали с Элиотом Чаплин. Как-то раз, по пути из

«Ideas on Relative Motion» же немного отличается от незаконченного романа. Это тексты, вокруг которых строится проект THAT WASN’T A GAME, тексты, центральным в которых становится пресубъективная и предсознательная природа аффекта, через который проходит литературное изложение.

И последний вопрос. Что такое искусство сегодня?

Если честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Оно для меня очень интуитивно. Сейчас я думаю, что в отношении искусства важна какая-то игра с ее вытекающими непредвиденными случайностями и совпадениями. Поэтому для меня сейчас стоит вопрос в другом — во что мы можем играть и как изобрести игру?