История как пространство страхов. Интервью с историком Леонтием Ланником. Часть третья. Помнить и предвидеть

Историю не превратить в ОБЖ, хотя иные сюжеты из средневековых летописей или хроник близкого XX века пугают, честно говоря, больше, чем рассказы о Чернобыле и сильнодействующих ядовитых веществах. Об антропогенных опасностях, жестокости и скуке, о том, как людей запугивали раньше и о самом остром страхе, который только может быть, я говорила с Леонтием Владимировичем Ланником, доцентом Саратовской государственной юридической академии, кандидатом исторических наук, автором нескольких монографий и переводов с немецкого языка.

— В экзаменационных билетах по истории есть, как правило, вопрос о глобальных угрозах человечеству. Что нужно отвечать и что это за угрозы?

— Мне, слава Богу, редко приходится с этим иметь дело. Тем не менее, в курсе школьного обществознания вбивают в голову, что «глобальная угроза человечеству — терроризм». Хочется спросить: какому человечеству? Мы будем всерьез полагать, что терроризм воспринимается как опасность самими жителями исламского мира? Нет! Или мы будем воображать, что перед террористами дрожат полтора миллиарда китайцев? Опять нет. Миллиард индийцев? Снова нет! Так о каком человечестве идет речь? Вот Европа — да, она каждый день трясется. Оказывается, человечество — это всего лишь Европа? Сейчас любят говорить о проблеме Север-Юг. Да, она есть. Но опять же: для кого это проблема? Для Севера, опасающегося, что Юг его сожмет? Да, определенно. А для Юга это скорее глобальный повод. Или, допустим, климатические угрозы. Если Европа в

Есть весьма вменяемые климатологи, не состоящие на довольствии у Альберта Гора. Они хихикают и говорят: ребята, существуют такие циклические колебания температур на планете, по сравнению с которыми ваши данные метеонаблюдений за последние 150 лет просто смешны. Поэтому климатическая угроза… нет ее. Точнее, так: это не угроза, а некий процесс. Если человечество почему-то недовольно этими изменениями, то в таком случае глобальная угроза для всех нас — дождь. Я не планировал, что он пойдет, а на тебе! Глобальная угроза нашим воздушным замкам? Да, грозная! Я считаю, что антропогенных глобальных угроз человечеству быть не может. Наша твердая убежденность в том, что мы когда-нибудь себя уничтожим, а заодно и планету — это «неспортивно».

— Михаил Веллер в своем философском талмуде писал, что смысл существования человечества — так уничтожить себя, чтобы получился новый Большой взрыв и история Вселенной запустилась бы заново.

— Веллер очень советский человек в этом смысле. Он сильно преувеличивает, ему до сих пор кажется, что мы покорители космоса.

— Сообщения о том, что новый глобальный мировой конфликт уже начался, встречаются часто. А страха вроде бы и нет.

— Есть привычка к мирному времени. «Пошумят — и успокоятся». Вы думаете, что когда в Сараево убили Франца Фердинанда, Европа проснулась в холодном поту? Ну, застрелили кого-то, ну, будет скандал, не более. Что касается таких конфликтов, как атомная война, — ее не будет. Тактическое применение ядерного оружия возможно, но не с целью нанесения урона живой силе противника. Вопрос будет совершенно в другом. Всерьез полагать, что кто-то поставит задачу истребить большую часть населения, например России, — нет. Зачем?

— Много говорится о том, что XXI век будет веком бурного развития биотехнологий. Как насчет биологического оружия?

— По-моему это все прикладистика, бурно сейчас развивающаяся. Если нет фундаментальных открытий, а их нет, то на повестке дня всевозможные прикладные направления. Но потом — все, финиш. Я полагаю, что биологическое оружие будет настолько ужасать всех, что никто этим не займется по-настоящему и тем более не применит.

— Что вы скажете о глобальной угрозе как о политтехнологии? Мол, вот вы тут выясняете отношения

— Это имело место на волне глобализации. Она закончилась, и сейчас возобладает мнение, что глобальные угрозы — не глобальные или кому угрозы, а кому и «мать родна». Какой-то процент космополитов в хорошем смысле этого слова будет всегда. Беснования экологов и прочих защитников живой природы также продолжатся. Но в действительности все эти игры, например, с амурскими тиграми… Просто нам нравятся тигры, и мы о них иногда заботимся. А

— Когда слишком хорошо — это плохо? Сытые люди вызывают у вас опасение?

— Сытость сытости рознь. Можно нажираться после долгой голодовки, а можно не бояться, что тебе будет завтра нечего есть и нечего надеть. Мы, вероятно, сейчас накануне созревания спокойно сытого поколения в России. И если бы у нас был еще один «сеанс», лет пятнадцать, сравнительно дорогих углеводородов, то мы бы получили людей, которых наша страна либо не видывала никогда, либо последний раз их было много где-то в начале XX века.

— Что это были бы за люди?

— Скучающие люди. Они бы искали, чем себя мотивировать. К чему бы они пришли в результате — не знаю. Скорее всего, ни к чему хорошему. Но

— Как у Довлатова. «Время, располагающее к добру»…

— Ну да, наверное. Следующая стадия после этого — либо озлобление от усиливающейся скуки, либо стадия апатии и равнодушия. Добрыми быть надоело, а злыми лень. А те, кому не лень, будут злыми. Я не социолог, я не очень с этим знаком и мне было бы очень интересно почитать разумный и внятный комментарий на тему того, как складывалось «поколение Бригады» конца 60-х — начала 70-х. У них была советская закваска и вполне «голубенькое» детство, но они могли при этом жечь утюгами. Откуда эта невменяемая жестокость и столь же невменяемая, истерическая эгоцентрика? И дело не в том, что эти люди не впитали советскую доброту и сентиментальность. Впитали и первое, и второе. Но почему все же они такие? Например, это можно объяснить тем, что социальное расслоение в период их взросления было гораздо более ярко выраженным, чем декларировалось, что советское общество стремительно беднело, но бедность — не нищета, не голод и холод. Изуверство представителей этого поколения таково, будто бы они в 1919 году ходили побираться по дворам. У меня нет претензий к детям 20-х, к «Республике ШКИД», но

— Наверное, стоит признать, что какое-то количество людей просто рождаются со склонностью быть плохими.

— Не

— Мне как-то попалась забавная статья о проблемах современного общества

— Да, да. Проблема не только в физическом вырождении, а и в психическом, еще более опасном, распространяющемся как пожар. Физическое вырождение тоже, собственно, уже началось, но оно медленнее, а психическое — настоящая эпидемия. Несть числа примерам, когда один человек, психологически являющийся разрушителем, превращает в совершеннейший кошмар жизнь целого коллектива и, собственно, любого среднестатистического человека, до которого он только может дотянуться.

— Запугивание останется одной из самых эффективных стратегий управления? Или сейчас, в XXI веке, с социальными сетями, с «бесструктурным управлением», о котором модно рассуждать, — это все устаревшие методы?

— «Сейчас, в XXI веке…» — это одинаково смешно слышать в любом веке. Про это давайте забудем совсем. Нет ничего абсолютно отсталого, равно как абсолютно прогрессивного. Насчет запугивания — да, всегда было, есть и остается эффективным средством. Насчет «самого эффективного»… не знаю. Это как говорить о самых эффективных средствах воспитания. Они приспосабливаются к возрасту, уровню развития, к привычным реакциям. Если общество приучено демонстрировать преувеличенную чувствительность и раздражимость, если модно заламывать руки, закатывать глаза и рассуждать об африканских детях, то да, общество, изображающее из себя томную барышню, довольно легко запугивать по любому поводу. И наоборот, нельзя запугать страну, где страх является эмоцией скрытой, не то чтобы не оказывающей воздействия, но принципиально скрытой. Или ты, пытаясь запугивать, будешь добиваться эффекта, строго обратного желаемому. Советский народ нельзя было обессилить страхом и напугать ни африканскими детьми, ни фашистами, ничем. Ты мог вызвать у него ненависть. Или подкрепить его решимость.

— Почему советское общество с трудом поддавалось запугиванию?

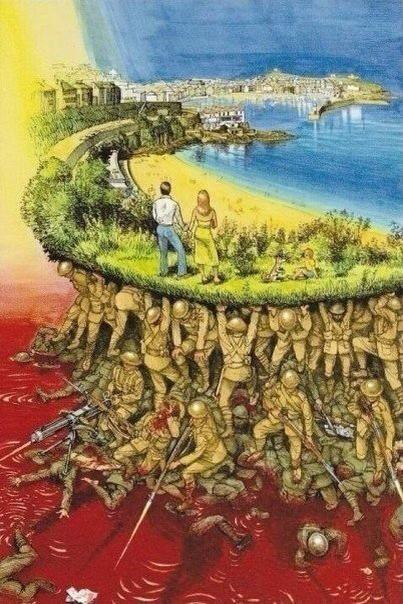

— В первую очередь потому, что оно твердо знало, чего нужно бояться по-настоящему. У него не было необходимости в искусственных страхах, в далеких страхах, в ужасах, которые ему открыли, а оно, оказывается, и не подозревало. Советское общество на уровне подсознания было настолько запугано, что, в общем, там места для фантазий не оставалось. И это был высококонцентрированный страх.

— Вы о чем именно? Своих боялись больше, чем чужих? Сталина боялись больше Гитлера?

— Нет, при чем тут это? Просто люди понимали: можно погибнуть сравнительно легко, причем физически. Или можно так же легко попасть в ситуацию, когда твоя жизнь — беспросветный ад. Она и так не блеск, но вот альтернатива — чистый ад. И ты еще не будешь иметь права страдать. Одно дело — испытывать фантомные боли, томно закатывать глаза

Если говорить о литературных примерах, то это ярко описано в романе «В круге первом» Солженицына. Инженера Бобынина вызвали к министру госбезопасности Абакумову. Бобынин Абакумова последовательно унижает и спокойно ему разъясняет: «А что вы со мной сделаете? Имущество у меня отнимете? У меня имущества — этот носовой платок. Жена моя мертва. Семью унесла авиабомба. В лагеря ушлете? Я там уже был. И это я вам нужен, а не вы мне». И все, и Абакумову оставалось только заискивать перед Бобыниным. Солженицын это объясняет особыми данными своего героя. Возможно, однако, были ли эти данные так развиты у Бобынина в то время, когда его еще можно было шантажировать женой и детьми? Не знаю. Но вот факт в том, что можно довести человека до такого состояния, и все.

— Бесстрашный — это дошедший до предела страха?

— Да. Это такой болевой шок. Что такое боль? Это информация высокого напряжения, поступающая в мозг. Есть ситуация, когда поток уже забит. По имеющимся у тебя каналам больше информации о боли поставить нельзя. Человек сначала не чувствует ничего, потом просто отключается, как перегоревший компьютер. На некоторых этапах жизни советского общества его нельзя было дополнительно запугать.

— Вспомните самые интересные случаи запугивания, скажем, в XX и XXI веке.

— Страх — настолько уникальная и зачастую внутрицивилизационная вещь, что его трудно понять со стороны. XX век богат на кампании, где страшатся внешнего врага или же это внутренний противник, но он где-то «сбоку», то есть он живет с тобой в одной стране и при этом нечто отдельное от тебя. На мой взгляд, такие акции запугивания эффективны, но они не настолько интересны. Гораздо любопытнее другое. Например, идет жесткая антисемитская кампания и в положении того, кто с нападками на евреев вполне согласен, оказывается еврей.

— То есть ты боишься себя и борешься с собой?

— Не совсем, ты настолько испуган, что рьяно выступаешь против того, чем сам являешься. Ты становишься «святее папы римского». Скажем, все эти замечательные рассказы про то, как у нас дворянки становились чекистками. Они, «бывшие», отстреливали чудовищное количество людей без страха и упрека именно за то, что те «из бывших». То есть полная потеря вменяемости от ужаса. Люди, письменно отказывались от родителей или говорили: «Я отрекся от своего класса и перехожу на сторону рабочих»… Ты можешь отрекаться сколько угодно. Как Булгаков писал: «Мне советовали перекраситься, постричь шкуру. Но крашеный ли волк, стриженый ли волк все равно не похож на пуделя». Даже советская культура дает некоторое представление о таких персонажах. Никто не признавался из подобных истовых барышень, что они ввязались в это именно

Можно еще поискать примеры запугивания в маоистском Китае, это тоже было специфическое общество. Мао со своими парадоксальными лозунгами заставлял некоторых в кратчайшие сроки превратиться в осатаневших. Как нужно воздействовать на мозг людей, чтобы они реально начали уничтожать воробьев и перебить их

— Немало материалов, рассчитанных на массовую аудиторию, продвигают идею того, что Гитлер всех чуть ли не заколдовал, загипнотизировал.

— У нацизма и правда сильная мистическая сторона, но вот это «меня одурманили, а так бы я никогда его не выбрал…» — полная ерунда. Нельзя спокойно жить одурманенным лет 10–11. Так не бывает. В России та же история. Ну, пусть всех свели с ума в 1917 году, когда большевики пришли к власти, допустим. Но вот к концу нэпа что, все так же ходили загипнотизированные революционным энтузиазмом? Да близко такого не было! Моментально все выродилось назад, в мещанскую и мелкобуржуазную жизнь. И все размахивания флагами были полной чушью. Предположим, в Германии все в марте 1933 года были околдованы. Сколько это продлилось? Год? Два?

— Есть эффект толпы. Все побежали — и я. Но в

— Ну как… ты знаешь, что бежать надо с

— Глубокое знание истории помогает справляться со страхами или способствует появлению новых?

— Справиться со страхами полностью — нет. Скажем так, это знание, наверное, как хороший смех, позволяет перевести страхи в состояние приемлемых потерь. Это как с любой смелостью. Храбрый — это не тот, кто ничего не боится, а тот, кто умеет преодолевать. В романе «Хищные вещи века» Стругацких главный герой описывает, как он со своим экипажем воевал вместе с неким учителем Робертом, уже немолодым. Там есть фраза про этого учителя: «В первую же ночь я убедился, что храбрости он небольшой, но он никогда не отступал без команды». Абсолютно бесстрашные люди либо намеренно провоцируют себя на невменяемость, им нравится впадать в такое состояние, либо у них плохо развита фантазия. Военная история и военная литература полны примерами людей невероятной личной храбрости, но потом со смельчаком что-то случалось, и все. И оказывалось, что эта удаль — просто отсутствие воображения. История позволяет примириться со страхами. Способствует ли появлению новых? Скорее, помогает обнаруживать больше вариантов развития событий, чем среднестатистический человек, — это раз. Плюс ты начинаешь видеть их заранее — это два.

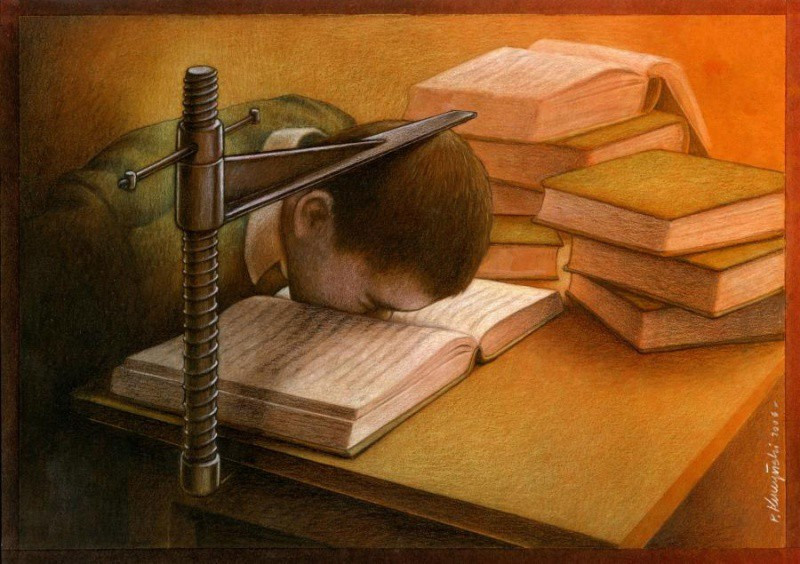

— А на адаптивность знание истории позитивно влияет?

— Я думаю, что да. Но если историк считает, что его поход в библиотеку — это уже нечто героическое, если он там работает только при температуре +22 и при влажности 67 и не больше, то никакие знания его не спасут. Кстати, прекрасные специалисты по истории получались из людей, которые, мягко говоря, имели неакадемическую молодость, им многое было понятно просто так, безо всяких объяснений. Из людей с боевым опытом, из тех, кто буквально «от сохи» и многое в жизни повидали, получались отличные историки. И наоборот, те, кто, как Нестор Петрович Северов из «Большой перемены», за пять лет из книжек не вылезал, в