Рыцари безумия

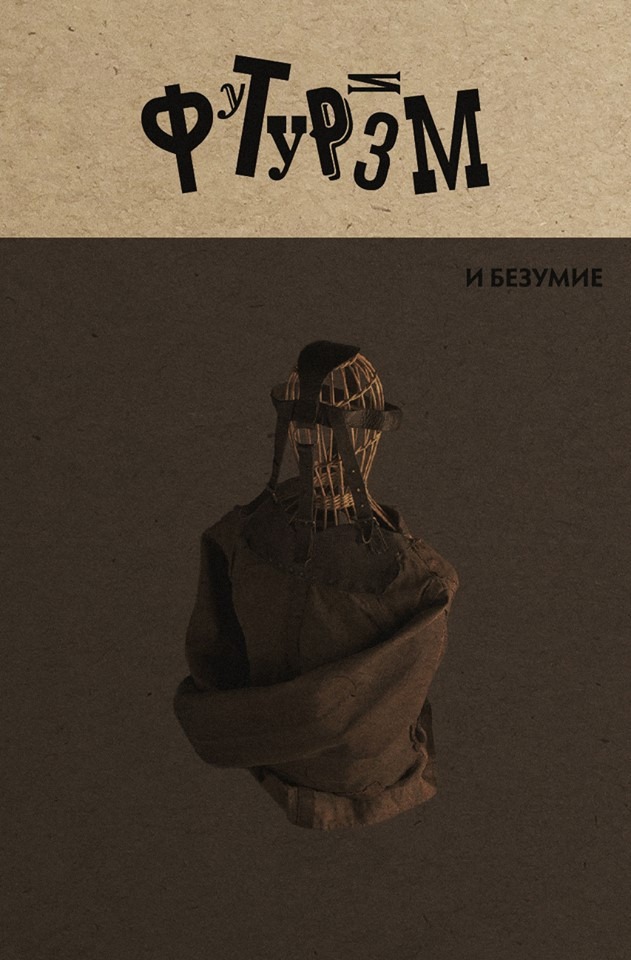

В Издательстве книжного магазина «Циолковский» вышло переиздание сборника «Футуризм и безумие». В издание вошли три книги, изданные в России в 1913–1914 гг. и с тех пор не переиздававшиеся. Сборник открывает книга Александра Закржевского «Рыцари безумия (футуристы)» (Киев, 1914 г.), элегантнейший гимн футуризму и футуристам с обзором актуальных на тот момент художественных тенденций. Вторая книга — работа психиатра Евгения Радина «Футуризм и безумие» (СПб, 1914), довольно деликатное критическое исследование современного автору футуризма с точки зрения психиатрии. В третьей части представлена книга Николая Вавулина (СПб, 1913), о природе безумия и творчества — темы, бесспорно, исследованной еще недостаточно. Кроме этого, в сборник вошла вышедшая единственный раз в 1914 г., после визита Ф.Т. Маринетти в Москву, книга известного в те времена переводчика, критика, автора философских статей Генриха Эдмундовича Тастевена (1881–1915). Ниже представлена шестая глава из книги А. Закржевского, посвященная творчеству Василиска Гнедова, Игнатьева, Константина Олимпова и других эгофутуристов.

Поэт эгофутурист — Василиск Гнедов — это крайний анархист в футуризме. В своём презрении к установившимся традициям и формам искусства он зашёл так далеко, что с ним в этой области никто не сравнится, даже А. Кручёных… С головокружительной смелостью он пишет свои безумные стихи на собственном, ему только понятном языке, и посвящает их тем, «кто глух и слеп»… Этот язык представляет одну непроглядную темь иероглифов, стихи, написанные на этом языке первобытных людей и сумасшедших, не подлежат пониманию, и может быть, вся их прелесть в том, что никакой Венгеров не сможет никогда их расшифровать… Их можно читать нараспев, и тогда получается впечатление, будто нет ни двадцати веков культуры, ни человеческих понятий и тяжёлой логичности, с ними связанной, будто мы вернулись снова к тёмному звериному раю, и язык наш звериный, и ещё царит в слабом сознании бредовое очарование хаоса… Это особенно замечается в том ни на что не похожем «шедевре» Гнедова, который он назвал «первовеликодрамой ». Эта «первовеликодрама» «происходит без помощи бездарей Станиславских и прочая», и читается так:

беляьтавилючиъмохаиодроби

сычякаьяпульсмиляетььгадай

оснахъповеликайьустыизъосами

одназамотыноодноичепраком

устыеустыпомешасидит

извилоизъдоъмкипооянетяликъ

ивотънасукуположоистукайькосмато

завивайЗавиьвайпроносоияуайнемоьй

стоьйиспогьнетзажутънасваяьхдути

овотгдерослоьймореплавосива

Гнедова, Игнатьева и Кручёных можно назвать настоящими рыцарями безумия, не побоявшимися довести средства исполнения своей программы до настоящего абсурда и подлинного бреда. О Кручёных скажу после, теперь же остановлюсь на Игнатьеве… Как и его собратья — Игнатьев хочет не только оживить мёртвое слово, но также заставить его звучать, иметь цвет и даже вкус… Он хочет «увидеть звук и услышать спектр»… Творчество его так же безумно, как и творчество Гнедова, он раз и навсегда порывает всяческую связь с творчеством прошлого, творчеством логическим, осмысленно и общедоступно понятным, он вступает дерзко и смело па скользкие пути алогиза, безтемности и слепого ощупывания в провалах безумия каких то еле достижимых, невозможных, ускользающих форм. Им в этом процессе не владеет вдохновение, это ясно, он просто хочет заявить своеволие, показать, как можно писать «заумно» и не считаясь со здравым смыслом литературы. Его проза сильно напоминает те записки и дневники обитателей «жёлтых домов», которые были опубликованы в некоторых психиатрических книгах, но нужно заметить, что у сумасшедших всё же больше духа в их творчестве, чем у Игнатьева. Там безумное горение, у Игнатьева же только «заумное» холодное и намеренное умничание… И в бессмысленности можно уловить скрытый смысл, — Игнатьев же и Гнедов пишут бессмысленно только затем, чтобы поиздеваться над старыми формами, но они не дают новых, их работа в сущности только разрушительная, они опрокидывают литературу вверх ногами, они изобретают фразы и слова, и бросают их в одну нарочно взбаламученную кучу, затем всё опять перемешивается и взбалтывается до тех пор, пока не получится винегрет, потерявший все формы и всяческую связь — и в таком виде всё это преподносится читателю с весьма характерной просьбой: «бей, но выслушай!»…

Для того, чтобы усилить впечатление и, так сказать, выразить невыразимое, Игнатьев украшает свои «опусы» нотами, алгебраическими знаками, «опус» же 45-й «предназначен» по словам самого автора, «исключительно для взирания, а слушать и говорить его нельзя». Бессилие творчества у Игнатьева дошло до того, что в одной из его книжек появилось сообщение в траурной рамке гласящее: «ввиду технической импотенции opus Игнатьева “Лазоревый Логарифм” не может быть выполнен типо-литографским способом»…

Стремление к цветному звучанию слова, вообще свойственное футуристам — находит себе разработку в статье одного из сотрудников «Петербургского Глашатая» Всеволода Светланова, озаглавленной «Символическая Симфония». Здесь лингвистические искания футуристов выливаются в определённый канон. Символическая симфония есть синтез звука и краски. Между гаммой музыки и живописи существует, по мнению Светланова — «давно установленное наукой сходство». Автор преследует идею выражения музыки в красках и предлагает для осуществления этой идеи воспользоваться усовершенствованным кинематографом…

Игнатьев и его сотрудники также стремятся придать слову звук, краску, и (даже вкус), для этой силы они вводят ноты в текст своих произведений. Всё это лишний раз указывает, в какой зависимости находятся футуристы от символистов и их лингвистических исканий. Ведь ясно, что и «лазоревые логарифмы» Игнатьева, и символические симфонии, и все эти опусы, где слова расположены с особенными ухищрениями типографского искусства — всё это не что иное, как дальнейшее развитие той «магии и алхимии» слов, которую начали Малларме и Рембо и закончил, доведя до абсурда, Рене Гиль… Рембо, ещё в то время, когда во Франции господствовал натурализм, доказывал, что гласные имеют определённый цвет (а имеет чёрный цвет, о — синий, у — зелёный, и т. д.) Рене Гиль вводит, подобно немецким романтикам, в сочетания гласных с согласными оркестровые инструменты… Таким образом, и в этом отношении «новизна» футуристических реформ внушает подозрения… Впрочем, преемственного отношения к символистам эгофутуристы не отрицают, по словам того же Игнатьева… Особенно в начинаниях этого рода над футуристами царит Малларме. To, что футуристами считается новшествами, как напр. знаменитая страница с одним только словом «погой», стихотворения Гнедова, Бурлюка, Маяковского, Кручёных, совершенно лишённые смысла и содержания, отсутствие знаков препинания, заботливые типографские фокусы и тому подобное — всё это давным давно проделывалось Малларме к ужасу критики и симулированному удивлению друзей… Всем известно, что Малларме, так же, как и современные футуристы, в своих стихотворениях, особенно последнего периода, отказался от всякого содержания и смысла, заменил последнее утончённой логикой словорасположения, в этих стихах мысль и идея совершенно отсутствуют, но зато грамматика и синтаксис достигают апогея совершенства, чего между прочим нет и у футуристов… И у Малларме также попадались не только страницы с одним, ничего не выражающим словом, но и страницы совершенно пустые, и у него отсутствовали знаки препинания, и им были использованы всевозможные ассонансы,

…анаколуфы, ломающие фразу, эпитеты, согласованные не с тем словом, к которому относятся грамматически, все метафорические ухищрения и тому подобное.

Таким образом, и в чисто внешней технике своих произведений эгофутуристы, желающие во что бы то ни стало считаться незаконнорождёнными, должны признать в Малларме своего родного отца, который такой же их несомненный родитель, как в области духа Ницше и Достоевский… К чему приведёт их эта алхимия слов, покажет будущее, пока же они недалеко ушли от образца…

***

Принадлежащий к эгофутуристам поэт Константин Олимпов, член их первой ассоциации — в своих стихотворениях идёт по стопам Северянина. Его оригинальность выражается в попытках создать «аэропланные поэзы» с треугольником в центре, внутри которого красуется магическое слово Ego, а по сторонам разбросаны какие-то каббалистические надписи… В нём по временам чувствуются электрические токи той одержимой устремлённости ввысь, которая у И. Северянина слишком пахнет литературой, а у Олимпова приобретает металлический звук реальности. Его алогичность и уединённость иногда приобретает лихорадочный оттенок, и тогда он не скрывает своей влюблённости в то, что нормальные люди зовут болезнью. В следующих стихах Олимпова замечается уклон в область пророчественного безумия:

Я хочу быть душевнобольным,

Чадной грёзой у жизни облечься,

Не сгорая гореть неземным,

Жить и плакать душою младенца

Навсегда, навсегда, навсегда!

Надоела стоустая ложь,

Утомили страдания душ, —

Я хочу быть душевнобольным.

Над землёй, словно сволочный проч,

В суету улыбается Дьявол,

Давит в людях духовную мочь,

Но меня в смрадный ад не раздавит

Никогда, никогда, никогда!

Я стихийным эдемом гремуч,

Ослепляю людское злосчастье.

Я на небе, как молния, зряч,

На земле — в облаках — без поместья,

Для толпы навсегда, навсегда

Я хочу быть душевнобольным!

У Олимпова попадаются недурные стихи, как например:

Тепло в Июне, воздух чудный,

Под вечер грезит коростель

И пеленою изумрудной

Травы ослезена постель.

Вдали плывёт над плоскогорьем

Завечерелый cepп луны.

В слезах долина, точно в горе,

Полна небесной тишины.

Селенье спит, душе не спится,

И чуда ждёт — и мнится в тишь:

Вот-вот примчится колесница,

В эдемы рая улетишь.

Пока об этом поэте определённого ничего нельзя сказать, он находится ещё в процессе роста…

Более определённо выражен Димитрий Крючков. Но у него заметное влияние Блока, проявившееся в молитвенном обожании женственности (снова в пику анти-феминистским тенденциям футуризма, но нужно заметить, что в этом отношении грешат все футуристы, за исключением Игнатьева и отчасти Кручёных)… У Крючкова впервые встречаем религиозные мотивы в творчестве, и это опять говорит в пользу жизненности футуризма, ведь ещё Новалис сказал, что:

Настоящая анархия есть именно тот элемент, из которого возникает религия.

Истинный индивидуализм без религии невозможен, и в этом смысле путь футуристов есть путь Достоевского, этого вечного двигателя мировой мысли и всех новых направлений. У Крючкова:

Ко кресту, к полевому кресту, торопливо бегут все тропинки, — и лучи ранних звёзд невидимкой, посылают моления Христу.

Примитивизм Блока и Жамма переплетается у Крючкова со всеми религиозными устремлениями современности, и этот поэт, спевшийся душой с полями и лесами русской природы — повинуясь всё тому же знакомому мистическому зову — уходит в келью, в затвор, в уединение, полное ладана и цветущей тишины, чтобы сладко слезами кропить и кропить:

Лик Пресвятой и Божественной Девы,

Вьющей златую, блестящую нить.

Петербургский эгофутуризм, как мы видим, в корне эготичен и теософичен, в созидании ритма и слова идёт по следам символизма, с уклонами в безумие и первобытность (Игнатьев, Гнедов), творческая работа его направлена к возрождению заветов декадентства и к интуитивизму в литературе и критике…