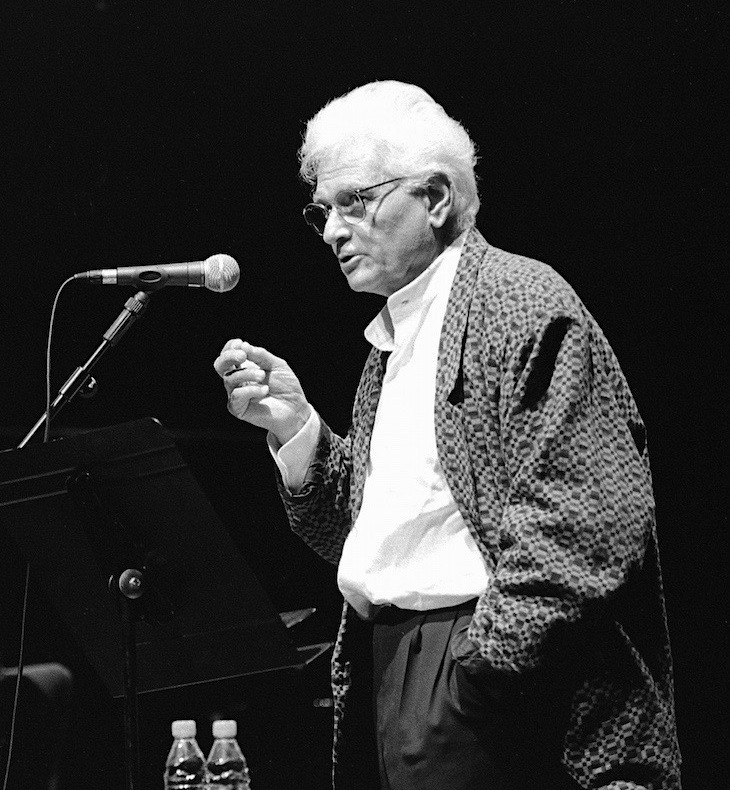

Жак Деррида. Некоторая невозможная возможность высказать событие

Узнавать о новых переводах можно, подписавшись на канал t.me/noodletranslate

Выступление Деррида состоялось в рамках семинара, прошедшего в Канадском архитектурном центре в Монеале 1 апреля 1997 года. Первая часть — это выступление после доклада Гэда Сюсcана «О событии той ночи», вторая — после доклада Алексиса Ноусса «Безголосая речь». Оригинал опубликован в книге: “Dire l’événement, est-ce possible?” (Editions L’Harmattan, 2003).

1

Уверяю вас: то, что я скажу, будет гораздо более беспомощным и беззащитным, нежели прекрасный доклад Гэда Сюссана. Прежде чем пролепетать несколько слов, хочу присоединиться к благодарностям, которые уже были выражены, а также сказать Филлису Ламберту и всем хозяевам, до какой степени я признателен им за гостеприимство, которое делает мне такую честь. Заранее мы договорились лишь о немногом, однако сошлись на том, что я в любом случае постараюсь сказать несколько слов после Гэда Сюссана, затем передам слово Алексису Ноуссу, после чего выступлю с более пространной речью. Я постараюсь выполнить обещанное в первой части, высказав ряд простых вещей.

Стоит напомнить, что событие предполагает неожиданность, открытость, непредвосхитимость. Между собой мы сошлись по крайней мере на том, что заглавие нашей встречи, нашей дискуссии, выберут мои друзья — те, что сейчас сидят вокруг меня. Пользуясь случаем, скажу также, что по соображениям дружбы я должен согласиться на подобное изложение — дружбы не только с теми, кто меня сейчас окружает, но и друзьями из Квебека: некоторые из них, кого я не видел уже долгое время, здесь в зале, я их приветствую. Я бы хотел, чтобы эта открытая встреча, во многом импровизированная, прошла под знаком события дружбы. Это предполагает дружбу, разумеется, однако также неожиданность и непредвосхитимость. Мы договорились, что Гэд Сюссана и Алексис Ноусс выберут заглавие, а я постараюсь, насколько это возможно, предложить не столько ответы, сколько импровизированные размышления. Очевидно, что, если событие существует, необходимо, чтобы оно никогда не было ни

Здесь это всего лишь предлог, чтобы поговорить вместе — быть может, поговорить, ничего не высказав, поговорить, обратившись к другому там, где сказанное имеет значение меньше, чем сам факт, что мы с другим говорим. Предложение, которое образует вопрос и стоит в заглавии: «Высказать событие, возможно ли это?» — это определенный вопрос. Оно имеет форму определенного вопроса. Это вопрос из пяти или шести слов: «Dire l’événement, est-ce possible?» Здесь есть имя существительное — événement (событие), два глагола — dire (высказать) и «est-ce que»; причем «est-ce» — это не просто какой-то глагол в

У этого предложения два направления: «Высказать событие, возможно ли это?» В этом вопросительном знаке я вижу две открывающихся возможности. С одной стороны, возможность философии. Сейчас мы с вами находимся в месте, посвященном архитектуре, а вы знаете о той близости, которая всегда была между архитектурой, архитектоникой и философией. Долгое время — несомненно, всегда — вопрос определялся в качестве самой философской установки. Вопрос вроде: «Высказать событие, возможно ли это?» — ставит нас в поистине философское положение. Мы говорим как философы. Только философ — по профессии или нет, неважно — может поставить такой вопрос, в надежде на

«Высказать событие, возможно ли это?» В ответ на этот вопрос я бы хотел сказать просто-напросто «да». «Да» не событию, но «да», высказать событие возможно; я бы хотел сказать вам «да» прежде всего в знак благодарности. Философия — это всегда мышление само по себе как искусство, опыт, история вопроса. Философы, даже когда они ни в чем не согласны, в итоге говорят: «Да, в конце концов мы те люди, которые ставят вопросы; согласимся по крайней мере в том, что мы хотим сохранить для вопроса шанс». Это началось с Платона и продолжалось вплоть до определенного Хайдеггера, хотя и сегодня такие философы существуют, — до Хайдеггера, который размышлял о

В самом сердце вопроса, стало быть, существует некое «да», «да» кому-то или чему-то, «да» другому, что, возможно, не лишено связи с «да» событию, то есть «да» тому, что свершается, тому, что позволяет свершаться. Событие — это также то, что совершается, что пришествует. Сегодня мы будем много говорить о событии как о том, что свершается или пришествует. Существует некое «да» событию или другому, или событию как другому или пришествию другого, и мы можем задаться вопросом, высказывается ли оно, это «да», или нет. Среди всех людей, которые говорили об этом первоначальном «да», были также Левинас и Розенцвейг.

Розенцвейг говорил, что «да» — это архи-начальное слово; даже там, где «да» не произносится, имеется «да». Существует молчаливое или невысказыаемое «да», которое мы должны слышать в каждом предложении. Предложение начинается с высказывания «да». Даже наиболее негативные предложения, наиболее критичные, наиболее деструктивные имплицитно включают это «да». Поэтому я хотел бы подвесить вопросительный знак в этом вопросе: «Высказать событие, возможно ли это?» — ради этого «да», ради шанса, а порой и опасности этого «да». Первое «да», а затем другое «да»; я со своей стороны (хотя я не хочу в этот вечер говорить о себе) очень интересовался этим Zusage у Хайдеггера, попытавшись его интерпретировать. Я был сильно увлечен вопросом об этом «да», «да», которое до — в некотором смысле до «нет». Я бы хотел сделать еще одну отсылку, чтобы поговорить о другом «да

Ранее вы говорили об одной очень красивой фразе Гегеля, касающейся бездны взгляда, с которым я встречаюсь, когда вижу другого видящим меня, если только глаз другого — это не только видимый, но и видящий глаз, я же по отношению к видящему глазу другого слеп. Левинас, в свою очередь, определял отношение к этике как нахождение лицом-к-лицу с другим, а позже он, по-видимому, пришел к тому, что там, в этой дуальной этике нахождения лицом-к-лицу с другим, есть третье. Третье — это не

Всегда, когда к

Они привели меня сюда, чтобы поговорить об этом — «что они хотят сказать?» Я же укажу, чем я хочу здесь заняться. Меня будут интересовать все эти слова, несомненно, когда я снова буду говорить, однако я решил (я к этому вернусь позже) поставить более сильное ударение на слове «possible». Я буду снова говорить о «dire», о «événement», «est-ce que», но главным образом о «possible» — о «возможном», которое я очень быстро превращу в «невозможное». Чуть позже я попытаюсь показать, каким образом невозможность, некоторая невозможность высказать событие или некоторая невозможная возможность высказать событие заставляет нас мыслить иначе не только значение «высказывания», значение «события», но и значение возможного в истории философии. Иначе говоря, я попытаюсь объяснить, как я понимаю слово «возможно» в этом предложении, где «возможное» не просто «отлично» от «невозможного» или «противоположно» ему, — объяснить, почему здесь «возможное» и «невозможное» означают одно и то же. Но сейчас я прошу вас немного подождать: я попытаюсь объяснить это чуть позже.

2

Я не удивлю вас, сказав, что чувствую себя беспомощным после такого прекрасного выступления, вызывающего смущение. В оставшееся мне время я должен быть последним, кто говорит. Это и называется «семинаром», то есть следует сохранить время для вопросов, чтобы быть, как говорится, «интерактивными». Несмотря на то что уже всё было сказано, я во время этого постскриптума, если вы позволите, кое-что добавлю. Я очень признателен вам за то, что вы сказали. Некоторые имена из тех, что вы произнесли здесь, должны навести нас на размышления о высказывании и событии; после Рильке я имею в виду Целана и некоторых из моих друзей, живых или мертвых: Делёза, Барта, Сару Кофман (я был очень тронут тем, что вы их назвали), а также Бланшо.

Теперь же я вернусь — уж простите меня — к своей прозаичной импровизации, чтобы поскорее перейти к вопросу, который уже был сверхразработан моими предшественниками. Я сказал, что здесь открывается множество перспектив, до вопроса: «Высказать событие, возможно ли это?» Я говорил о самом вопросе, о вопросительном знаке, о вопросительной модальности. Сейчас я хотел бы поговорить о том, что в силах сказать «высказывание», когда речь идет о событии. Есть по меньшей мере два способа определить высказывание насчет события. По меньшей мере два. Высказывание может означать: говорить (существует ли речь без голоса, существует ли речь без высказывания или высказывание без речи?), отсылать, называть, описывать, давать знать, информировать. По сути, первая модальность или определение высказывания — это высказывание знания: высказывать то, что есть. Высказывать событие — это также рассказывать, что случилось, и пытаться сказать, что сейчас есть и что сейчас происходит, а значит, сказать, что есть, что грядет, что свершается, что проходит. Это высказывание, близкое знанию и информации, сообщению чего-то о

Отсюда открываются две классических перспективы. Даже если (как в моем случае) мы не подписываемся полностью под этой оппозицией, которая ныне стала канонической, то во всяком случае мы можем на первое время выдать ей кредит доверия, чтобы попытаться внести небольшой порядок в рассматриваемые вопросы. Возьмем для начала высказывание в его функции знания, констатации, информации. Высказать событие — это рассказывать о том, что есть, то есть о вещах, как они представлены, об исторических событиях в том виде, в котором они имели место. Перед нами вопрос информации. Как вы чуть ранее очень хорошо предположили и даже продемонстрировали, похоже, что высказывание события как сообщение о знании или информации — в некотором смысле когнитивное высказывание — такое высказывание события некоторым образом всегда проблематично, потому что, в силу самой структуры высказывания, высказывание происходит после события. С другой стороны, ввиду того что

По мере развития способности немедленно высказывать и показывать событие, мы начинаем понимать, что техника, с помощью которой высказывают и показывают события, вторгается и интерпретирует, отбирает, фильтрует и, следовательно, создает событие. Когда сегодня нам якобы «вживую» («live»), напрямую показывают происходящее — например, событие, имеющее место в ходе Войны в Персидском заливе, — мы знаем, что, независимо от того, насколько прямыми, непосредственными, моментальными являются дискурс и изображение — чрезвычайно сложные техники захвата, проецирования и фильтрации изображения позволяют в ту же секунду кадрировать, отбирать, интерпретировать и создавать то, что нам показывают в прямом эфире, а это уже не высказывание или показ события: это его производство. Интерпретация создает то, о чем она говорит, хотя и делает вид, будто всего лишь рассказывает, показывает и сообщает; на самом деле, она производит, она уже в некоторым смысле является перформативом. Образом невысказанным, непризнанным, незаявленным — высказывание, которое создает событие, выдают за высказывание о событии. Политическая бдительность, к которой всё это с нашей стороны взывает, очевидно состоит в том, чтобы сформировать критическое представление обо всех устройствах, которые делают вид, что высказывают событие там, где они его создают, интерпретируют и производят.

Такая критическая бдительность в отношении всех модальностей высказывания события не должна фокусироваться лишь на техниках работы в студиях, где, как мы знаем, есть двадцать пять камер и где за секунду можно кадрировать изображение, попросив журналиста запечатлеть в большей степени то, а не это. Наша бдительность также должна сосредоточиться на гигантских аппаратах информирования, контроля телевизионных каналов. Этот контроль не является исключительно национальным. Он интернационален, трансгосударственен, благодаря чему и управляет высказыванием о событии, сосредотачивая свою власть в тех местах, которые мы и должны научиться анализировать, даже оспаривать или же в свою очередь трансформировать. У нас есть огромное поле для анализа и критики того высказывания, которое создает событие там, где якобы просто рассказывает, описывает или сообщает. Производство события тайно подменяет собой высказывание события. Всё это, очевидно, выводит нас на другое измерение высказывания события, которое предстает собственно перформативным — на те речевые режимы, где говорение заключается не в том, чтобы давать знать, нечто сообщать, передавать, описывать, констатировать, а в том, чтобы при помощи речи заставлять нечто происходить. Примеров тому можно было бы привести множество. Поскольку у нас еще предстоит обсуждение, я не стану говорить слишком долго; я хочу лишь очертить несколько опорных пунктов для возможного анализа этого высказывания события, которое состоит в создании события, в создании происшествия и заключает в себе невозможность, которая такую возможность населяет.

Рассмотрим три-четыре примера. Рассмотрим пример признания: признание не заключается только в том, чтобы рассказать о произошедшем. Если, к примеру, я совершил преступление, тот факт, что я иду рассказать полиции: «Я совершил преступление», сам по себе еще не конституирует признание. Это становится признанием, только когда, помимо того, чтобы дать знать, я признаю себя виновным. Иными словами, признаться — это не только дать знать о том, что произошло; я вполне могу сообщить о

Я хочу рассмотреть несколько примеров. Некоторые из них я использовал в опубликованных текстах, другие нет. Я рассмотрю пример дара. Дар должен быть событием. Он должен совершаться как неожиданность, идущая от другого или к другому, он должен покидать экономический круг обмена. Чтобы дар был возможен, чтобы было возможным событие дара, дар некоторым образом должен заявлять о себе как о невозможном. Почему? Если я дарю другому в благодарность, в обмен — дар не имеет места. Если, с другой стороны, я ожидаю от другого благодарности, признания моего дара и если тем или иным образом, символически, материально или физически, он в обмен возвращает мне что-либо — дара больше нет. Даже если благодарность эта чисто символическая, она аннулирует дар. Дар должен совершаться по ту сторону благодарности. Другой, чтобы принять дар, каким-то образом даже не должен знать о том, что я дарю ему, потому что, стоит ему узнать об этом, он оказывается внутри круга благодарности и признательности, он аннулирует дар. Точно так же до определенного предела я сам не должен знать о том, что дарю. Если я узнаю об этом, если я говорю себе: «Вот я дарю, я делаю подарок» (и вы видите связь, которая есть между подарком [présent, присутствующим, настоящим] и событием), если я представляю самого себя как дарителя, я себя уже поздравляю, благодарю себя, доволен самим собой за дар: следовательно, простое сознание дара аннулирует дар. Стоит дару предстать в качестве дара другому или же мне самому, стоит ему как таковому предстать дарующему, даруемому, и он немедленно аннулируется. Это я и имею в виду, когда говорю, что дар как дар является возможным только там, где он оказывается невозможен. Чтобы дар имел место, он не должен быть явлен как таковой. Однако мы никогда и не знаем, имеет ли он место. Никто не может сказать, имея удовлетворительный критерий знания: «Этот дар имел место», или: «Я дарю», «Я принимаю». Поэтому дар, если таковой имеется, если он возможен, должен быть явлен как невозможный. И, следовательно, дарить — значить делать невозможное. Мы не должны мочь высказать событие дара; как только мы высказываем его, мы его разрушаем. Иными словами, мера возможности события определяется его невозможностью. Дар невозможен, он может быть возможным только как невозможный. Нет более событийного события, чем дар, который разрывает обмен, ход истории, круг экономии. Не существует возможности дара, который бы присутствовал как неприсутствующий, представал как непредставленный, а это и есть само невозможное.

Возьмем слово, очень близкое слову don (дар) — pardon (прощение). Прощение — это тоже дар. Если я прощаю только то, что является прощаемым, я ничего не прощаю. Кто-то совершил ошибку, оскорбление или одно из тех отвратительных преступлений, о которых здесь ранее уже упоминали: лагеря. Итак, было совершено неизмеримое преступление. Я не могу простить его. Если я прощаю нечто простительное, то есть извинительное, прощаемое — незначительный проступок, измеряемый и измеримый, определенный и ограниченный, то в таком случае я ничего не прощаю. Если я прощаю, потому что это нечто прощаемое, потому что это легко простить, я не прощаю. Стало быть, я могу простить — если я прощаю — только там, где имеется непрощаемое. Там, где простить не представляется возможным. Иными словами, прощение, если таковое имеется, должно прощать то, что является непрощаемым, иначе это не прощение. Прощение, если оно возможно, должно совершаться только как невозможное. Однако эта невозможность не является просто-напросто негативной. Это означает, что необходимо сделать невозможное. Событие, если таковое имеется, состоит в свершении невозможного. Однако, когда кто-либо делает невозможное — если кто-либо делает невозможное, — никто, начиная с автора этого действия, не может быть в состоянии составить теоретическое, уверенное в себе высказывание о таком событии и сказать: «Это имеет место», или: «Прощение имеет место», или: «Я простил». Такие фразы, как «я прощаю» или «я простил», абсурдны, а главное, непристойны. Как могу я быть уверен, что у меня есть право прощать и что я действительно простил, а не забыл, пренебрег, свел непрощаемое к простительному проступку? Я не должен быть в силах сказать: «Я прощаю» — не более, чем: «Я дарю». Это невозможные фразы. Я всегда могу их высказать, но, высказывая их, я предаю именно то, что хочу сказать. Я ничего не высказываю. Я никогда не должен быть в силах сказать: «Я дарю» — или: «Я прощаю». Стало быть, дар или прощение, если таковые имеются, должны заявлять о себе как невозможных и должны бросать вызов всем теоретическим, когнитивным высказываниям, всем суждениям типа «это есть то», суждениям типа «прощение есть», «я есть тот, кто прощает», «дар есть то, что даруется».

Возьму другой пример, который я

Рассмотрим (и это будет моим последним примером, прежде чем я передам вам слово) пример гостеприимства, с которого я начал свои слова благодарности моим хозяевам. Вы говорили о событии не только как о том, что свершается, наступает, приходит, но и как о пришлеце. Абсолютный пришлец — это тот, кто не должен быть просто приглашенным гостем, которого я готов приветствовать, которого я способен приветствовать. Это тот, чье внезапное, непредвиденное пришествие, посещение — и я противопоставляю здесь посещение и приглашение — является таким вторжением, что я даже не готов его приветствовать. Чтобы существовало подлинное гостеприимство, я даже должен быть не готов его приветствовать, я должен быть не в состоянии не только предвидеть, но и предопределить того, кто грядет, и спрашивать, как это делают на границе: «Какое у тебя имя? гражданство? откуда прибыл? что будешь здесь делать? собираешься работать?» Абсолютный гость — это пришлец, для которого даже нет горизонта ожидания, тот, кто, как говорится, разрывает мой горизонт ожидания, в то время как я даже не готов принять того, кого буду принимать. Вот что такое гостеприимство. Гостеприимство не заключается просто-напросто в том, чтобы принимать того, кого я способен принять. Левинас где-то говорит, что субъект — это хозяин, который должен приветствовать бесконечное по ту сторону своей возможности приветствовать. Приветствовать по ту сторону своей возможности приветствовать: это означает, что я должен принимать или что я принимаю там, где я не могу принять, там, где пришествие другого превосходит меня, где оно кажется больше моего дома: он устроит беспорядки в моем доме, я не могу предвидеть, будет ли другой хорошо вести себя у меня, в моем городе, в моем государстве, в моей стране, среди моего народа. Стало быть, пришлец создаст событие только там, где я не способен приветствовать его, когда я приветствую его именно там, где не способен на это. Пришествие пришлеца — это когда на меня низвергается абсолютный другой. Я настаиваю на вертикальности этого пришествия, потому что неожиданное может нагрянуть только сверху. Вот почему, когда Левинас или Бланшо говорят о «Всевышнем», это не просто религиозный язык. Это означает, что событие, будучи событием, будучи абсолютно неожиданным, должно низвергаться на меня сверху. Почему? Потому что, если оно не низвергается на меня сверху, это означает, что я вижу его пришествие, вижу его грядущим, что здесь есть горизонт ожидания. В горизонтальности я вижу грядущее, я

Именно здесь, будь у нас время, — впрочем я могу вернуться к этому в ходе обсуждения, — я мог бы попытаться соединить этот мотив перепришествия — который звучит эхом того, что уже было сказано по части Рильке, Целана, Примо Леви, — соединить, стало быть, то, что я сказал о перепришествии, о призрачности, с опытом невозможности, который преследует возможное. Даже когда нечто свершается как возможное, когда событие свершается как возможное, оно должно быть невозможным, — возможное изобретение должно быть невозможным, — эта невозможность продолжает преследовать возможность. Мое отношение к событию — это такое отношение, при котором в опыте события, который у меня есть, тот факт, что событие должно быть невозможным в самой своей структуре, продолжает преследовать возможность. Оно остается невозможным, оно может иметь место, но остается невозможным. Если я простил, не зная об этом, не высказывая этого, в особенности же не высказывая этого другому, если я простил — прощение должно оставаться невозможным, оставляя прощение непрощаемому. Если, когда я простил, проступок, рана, травма, обида

Вышло так, что на протяжении двух лет я провожу в Париже семинар, посвященный гостеприимству. Мы разобрали — в частности с антропологической точки зрения — такие обряды гостеприимства древних народов Мексики, когда при прибытии другого, гостя, женщины должны были плакать. Обычно в обрядах гостеприимства, принимая кого-то, улыбаются. Следует улыбаться: частью обряда должен быть смех или улыбка. Не получится принять кого-либо гостеприимно с враждебным или напряженным лицом — следует улыбаться. Здесь же женщины при прибытии гостей должны были плакать — у нас речь шла о прибытии французов (мы работали с «Путешествием» Жана де Лери). Как эти слезы интерпретировать? Говорят, что эти женщины воспринимали пришлецов в качестве привидений, вернувшихся мертвецов. Они должны были приветствовать их как вернувшихся призраков слезами скорби. Существует некая близость между гостеприимством и скорбью. Того, кто прибывает, даже если я приветствую его за пределами моей способности приветствия, я должен приветствовать, приветствовать его пришествие — и то, что верно для пришлеца, верно и для события — как возвращение. Это не означает, что оно не является новым. Оно ново, пришествие является абсолютно новым. Однако новизна этого пришествия включает в себя возвращение. Когда я приветствую посетителя, посещение неожидаемого посетителя, всякий раз — чтобы быть уникальным, непредвидимым, единичным, незаменимым событием — это приветствие должно быть уникальным опытом. Однако в то же самое время уже на пороге дома, вместе с незаменимым пришествием, должно предполагаться повторение. Я приветствую тебя — это значит: «Я обещаю тебе приветствовать тебя снова». Если я приветствуют кого-то, говоря: «Ладно, на этот раз всё хорошо, но…», ничего не получится. Повторение уже должно быть обещано. То же самое и в случае «да»: когда я

В заключение, перед тем как отдать слово, я бы сказал, что это размышление о

ОБСУЖДЕНИЕ

Что вы можете сказать насчет афоризма Башляра: «Хотеть — значит хотеть того, что не можешь»?

Я нахожу эту формулировку очень красивой и очень верной. Возможно, в этом направлении я бы и сам хотел двигаться. Я не могу восстановить башляровский контекст. Если бы мне нужно было интерпретировать или обсуждать эту фразу — возможно, неверно — в любом случае если бы я хотел присвоить ее, я бы кое-что изменил. Потому что я бы как раз сказал: то, что я не могу, то есть невозможное, то, что выходит за пределы моей способности, моих сил, и есть то, чего я хотеть не могу. Если только не преобразовать традиционную концепцию воли. Я там, где опыт события обездействует мою волю. Если я хочу то, что я хочу, что я волю — волю к власти, — тогда то, что я хочу или хочу волить, соответствует моему решению. Меня же, напротив, соблазняет концепция решения — я, в сущности, еще не произносил слово решение, однако на самом деле я об этом и размышлял, — концепция, которая в том числе преобразует логику решения. Говоря в общем, точно так же, как слишком легко говорят «я дарю», «я прощаю», говорят «я решаю» или «я беру ответственность», «я ответственен». Мне эти фразы кажутся столь же недопустимыми, как и другие. Сказать: «Я решаю», сказать: «Вы знаете, что я решаю; я знаю, что я решаю» — означает, что я способен решать, что я господин своего решения и что у меня есть критерий, который позволяет мне сказать, что решаю именно я. Если это так, то решение — это своего рода выражение моей воли, моей возможности. В

Решение должно нарушать — это и имеется в виду под словом решение, — и, следовательно, должно разрывать ткань возможного. Всякий раз, когда я говорю «мое решение» или «я решаю», можно быть уверенным, что я себя обманываю. Мое решение должно быть, — я знаю, что эта пропозиция кажется неприемлемой с точки зрения классической логики, — решение всегда должно быть решением другого. Мое решение — это на самом деле решение другого (что тем не менее не избавляет или освобождает меня от

Что касается Янкелевича, то я, естественно, думал о нем — как это и следует делать, когда размышляешь о прощении, — и, как вы поняли, я также думал о примере непрощаемого Холокоста; есть и другие непрощаемые вещи. Причина здесь не просто в том, что я не могу сказать: «Я прощаю», дело не просто в моей суровости, моей непреклонности, моем непреклонном осуждении — дело в том, что я не имею права прощать. Прощать всегда должен другой, я не могу прощать от имени другого. Я не могу прощать от имени жертв Холокоста. Даже выжившие, даже те, кто, как Примо Леви, там присутствовал, жил и выжил, не имеют права прощать. Не просто потому, что они должны продолжать осуждать, а потому что никто не может прощать за других. Мы не имеем права прощать, прощение невозможно. Именно здесь прощение остается невозможным, потому что имеет смысл прощать только непрощаемое — здесь прощение и может иметь место, если оно имеет место. В общем и целом, в рамках господствующей антропологической структуры, говорят: «Один Бог может простить, я же прощать не имею права»; конечное сущее не может простить проступок, который всегда является бесконечным. Непрощаемое означает бесконечное. Имя Бога здесь является именем Другого, за которым навсегда оставлено право прощать, равно как и возможность дарить, возможность говорить: «Я дарю», «Я решаю». Дар или прощение всегда осуществляются от имени другого.

Что вы можете сказать насчет инфинитива в словосочетании «высказать событие», а также насчет секрета в событии?

Я не являюсь автором темы наших дебатов и поэтому, как и вы, обнаруживаю себя уже находящимся перед этим вопросом и его буквальной формулировкой; я тоже задавал себе вопросы, которые отчасти были такими же, как у вас. По поводу темы я должен сказать, что в конечном итоге происходящее здесь, в той мере, в которой оно является непредвиденным — непредвиденным для меня, ведь мы в значительной степени импровизировали, — имеет отношение к событию. Оно свершается, не будучи спрограммированным, хотя многое было спланировано, но не всё. Здесь есть связь с событием, поскольку то, что совершается, не было предсказано. Что-то было высказано исходя из этого события, что-то было высказано о событии. Кто и что высказал — вопрос остается открытым. Как и вы, я спрашиваю себя, почему инфинитив. Зачастую такова риторика заглавий: предложенная для обсуждения тема составляется в инфинитиве, как если бы мы были на экзамене. Однако безличность инфинитива наводит, в частности, на мысль о том, что там, где не присутствует признак лица, где нет никакого субъекта высказывания, чтобы высказать событие в соответствии с различными режимами, о которых я говорил, там высказывание больше не занимает положения констатации, теории, описания, не принимает форму перформативного производства — оно функционирует в режиме симптома. Я предлагаю слово симптом в качестве другого термина, находящегося по ту сторону высказывания истины или перформатива, который производит событие. Событие устраняет как констатив, так и перформатив, «я знаю» и «я думаю». Работа секрета имеет место в той истории из «Пятого персонажа» Робертсона Дэвиса, которую вы пересказывали. Там, где событие сопротивляется информации, сопротивляется превращению в теоретические высказывания, в знание, сопротивляется знанию, там в игру вступает секрет. Событие — это всегда секрет, на том основании, о котором я говорил; оно должно оставаться секретом, подобно тому как должны оставаться секретом дар и прощение. Если я говорю: «Я дарю», если дар становится феноменальным или явленным, если явлено прощение, то больше нет дара или прощения. Секрет принадлежит структуре события. Секрет не в смысле чего-то личного, тайного или сокрытого, но в качестве того, что не явлено. По ту сторону всех верификаций, всех дискурсов истины или знания, симптом означает событие, которым никто не владеет, которое никакое сознание, никакой сознающий субъект не может присвоить, которым нельзя владеть. Ни в форме теоретической или судящей констатации, ни в форме перформативного производства. Есть нечто от симптома. Например, в том, что происходит здесь: нас достаточно много, каждый интерпретирующий, предвидящий, предвосхищающий перегружен чем-то для него неожиданным, что можно назвать событиями. По ту сторону значения, которое каждый из нас может здесь вычитать, даже выговорить, есть нечто от симптома. Даже эффект истины или поиска истины принадлежит порядку симптома. Проблематику симптомов можно анализировать. Вы говорили о дифференцированных знаниях — можно было бы также затронуть идентификацию субъекта с позицией акта высказывания, либидинальные влечения, стратегии власти.

По ту сторону всего этого есть симптомология: значение, которое не сможет исчерпать ни одна теорема. Я бы свел вместе это понятие симптома, которое я хочу вырвать из его клинического или психоаналитического кода, с тем, о чем я выше говорил как о вертикальности. Симптом — это то, что низвергается. То, что низвергается на нас сверху. То, что вертикально низвергается на нас сверху, и есть то, что создает симптом. Во всех событиях существует секрет и симптомология. Я думаю, что в подобном ключе о симптоме говорил Делёз. Дискурсы, которые соотносятся с той значимостью событийности, о которой мы говорим, это всегда дискурсы симптомальные или симптомологичные, которые должны быть дискурсами об уникальном, о случае, об исключении. Событие всегда исключительно, это единственно возможная дефиниция события. Событие должно быть исключительным, вне правил. Стоит появиться правилам, нормам, а, как следствие, и критериям оценивания того или этого, что свершается и что не свершается, — и события нет. Событие должно быть исключительным, и эта уникальность исключения из правил может приводить лишь к симптомам. Это не предполагает, что знание или философствование отвергаются: философское знание принимает эту обещающую апорию, которая не является чем-то всего лишь негативным или парализующим. Эта обещающая апория принимает форму возможно-невозможного или того, что Ницше называл «может быть». В своих текстах Ницше говорит, что от грядущих философов ожидается помыслить «может быть», которому сопротивляются все классические философы. «Может быть», которое не является всего лишь эмпирической модальностью; у Гегеля есть невероятные тексты по поводу этого «может быть», по поводу тех, кто размышлял о нем и кто для него был эмпириками. Ницше пытается помыслить модальность этого «может быть», которое не является просто-напросто эмпирической. То, что я называю возможно-невозможным, и есть это «может быть». Дар «может быть», если таковой имеется; если таковой имеется, мы не должны быть в силах о нем говорить, мы не должны быть уверены. Прощение «может быть», событие «может быть». Иными словами, эта категория «может быть», между возможным и невозможным, принадлежит той же конфигурации, что и симптом и секрет. Трудным оказывается сочетать последовательный, теоретический дискурс с этими модальностями, которые, похоже, бросают вызов знанию и теории. Симптом, «может быть», возможно-невозможное, уникальное как заместимое, единичное как повторимое — всё это подобно недиалектизируемым противоречиям; трудность в том, чтобы сочетать дискурсы, которые не просто импрессионистичны или лишены строгости, со структурами, которые бросают вызов классической логике. Ответил ли я на ваш вопрос? «Может быть».

Не могли бы вы прояснить связь между обещанием и событием?

Я лишь кратко упомянул обещание. Обещание — это привилегированный пример всех дискурсов, которые в рамках теории речевых актов посвящены перформативу. Когда я говорю: «Я обещаю», то я не описываю что-либо, я ничего не высказываю — я нечто совершаю, это событие. Обещание — это событие. Это «обещаю» производит событие и не отсылает к

Я же осмеливаюсь настаивать на том, что обещание всегда должна преследовать угроза, становление-угрозой, без которого оно не является обещанием. Если я уверен, что то, что я обещаю, это нечто хорошее, благое, что благо не может обернуться злом, что обещанный подарок не может обернуться ядом, согласно старой инверсивной логике gift-gift превращения дара в яд, благожелательного подарка в подарок враждебный, если я уверен, что обещание является благим и не может превратиться в зло, то это не обещание. Обещание должно быть угрозой ввиду возможности предательства, предательства самого себя, сознательного или бессознательного. Если возможности извратиться нет, если благо неизвратимо, то блага не существует. Чтобы обещание было возможным, его должно преследовать, ему должна угрожать возможность оказаться преданным, возможность быть злом. Теоретики речевых актов — люди серьезные, они бы сказали, что «если я обещаю прийти на встречу и при этом if I don’t mean it, если я лгу, если я уже знаю, что я на встрече не буду, что я не буду, насколько это возможно, стараться на встречу прийти», то это не обещание. Обещание должно быть серьезным, отвечать серьезному намерению — по крайней мере когда я говорю «буду завтра на встрече» в режиме обещания, а не прогноза. На самом деле существует два способа сказать «буду завтра на встрече». Способ прогноза — «Завтра утром я буду завтракать». Но если я скажу: «Завтра я буду завтракать с тобой», то это уже нечто иное. Обещание, чтобы быть истинным обещанием, согласно теоретикам речевых актов, должно быть серьезным, то есть я обязуюсь сделать всё возможное, чтобы выполнить обещание. Обещая, я обещаю нечто хорошее. Я же настаиваю, что если такому обещанию не присуща извратимость, то есть если ему не угрожает возможность оказаться не серьезным или не искренним, то это не обещание. Обещание должно иметь возможность предательства, иначе это не обещание; это прогноз, предвидение, предсказание. Необходимо, чтобы предательство или извращение находились в самом сердце обязательства обещания, чтобы разграничение обещания и угрозы никогда не было чем-то гарантированным. То, что я здесь выдвигаю, не абстрактная спекуляция.

Мы знаем по опыту, что дар может быть опасным, что самое благожелательное обещание может разрушить само себя, что, пообещав нечто хорошее, я могу причинить зло; это внутренне присущая возможность, примеры которой многочисленны. Эта извратимость должна находиться в самом сердце того, что есть дар, в самом сердце благого обещания, чтобы обещание было тем, что оно есть; чтобы быть возможным, чтобы иметь шанс быть возможным, необходимо, чтобы оно могло не быть обещанием, могло быть преданным. Эта угроза не является чем-то плохим — это его шанс: без угрозы не было бы обещания. Если обещание выполняется автоматически, значит перед нами машина, компьютер, калькулятор. Чтобы обещание не было неким механическим вычислением или программированием, оно должно иметь возможность предательства. Такая возможность должна обитать в са́мом искреннем обещании.

К этому я бы добавил кое-что еще более важное: даже если перформатив высказывает и производит событие, о котором говорит, он также его нейтрализует — в той степени, в которой он сохраняет контроль в «я могу» (I can, I may), «я уполномочен» и т.д. Чистое событие, достойное этого имени, устраняет как перформатив, так и констатив. Однажды нам придется извлечь из этого все следствия.

Дабы вернуться к тому, что вы сказали о справедливости в самом начале — ведь начинал я с разговора о «да», об этой справедливости у Левинаса, — справедливость, чтобы она могла быть справедливой, саму по себе должна прорабатывать или преследовать ее противоположность, вероломство (parjure). Если, к примеру, в отношениях лицом-к-лицу — что является условием уважения другого, этики, того, что Левинас называет лицом другого, — если третье еще не присутствует, справедливость, будучи отношением к другому, уже была бы вероломством. И наоборот, как только третье вступает в дуальные отношения, которые ставят меня лицом-к-лицу с уникальным другим, уже есть вероломство. Как следствие, между справедливостью или клятвой, обязательством, присягой, с одной стороны, и вероломством, клятвопреступлением, с другой, нет простой оппозиции. Чтобы истинная клятва была возможна, клятвопреступление должно быть в самом ее сердце. Оно должно быть в сердце справедливости образом неустранимым — не мимоходом или в качестве акциденции, которую можно стереть. Возможность зла или вероломства должна быть присуща благу или справедливости, чтобы они были возможны. Таким образом, невозможное должно быть в самом сердце возможного.

Не могли бы вы вернуться к проблематике информации и вертикальности, а также к теме технических устройств?

Мне на самом деле кажется, что событие в рамках интерпретации, переприсвоения, фильтрации и информации, если таковое имеется, всегда является чем-то, что переприсвоению, трансформации или транс-информации сопротивляется. Вы взяли в качестве примера Войну в Персидском заливе. Я подчеркиваю, что случившееся там, о чем нам якобы сообщали в прямом эфире, нельзя свести к интерпретативной информации, транс-формации; не сводится оно и к симулякру. У меня совершенно иная точка зрения, чем у Бодрийяра, который говорит, что война не имела места. Событие, которое в конечном счете не сводится к тому, что было присвоено или усвоено медиа, заключается в тысячах погибших людей. Каждый раз эти уникальные события, которые ни одно знание или информация не смогут ни редуцировать, ни нейтрализовать. Я бы сказал, что следует непрестанно анализировать механизмы того, что я называю транс-информацией или переприсвоением, становлением-симулякром или становлением-телевизионным этих событий. Это следует анализировать в

Что же до вертикальности, которая вас беспокоит, то я вполне осознаю тот факт, что чужой — это также и тот, кто приходит