Насыпьте землю в мой гроб

В конце июня в пространстве «Артель» открылась выставка с говорящим названием «Трудно». Еë куратор Константин Скотников предложил поговорить о труде художника и трудностях, с которыми он сталкивается: «пошутить по поводу отчуждëнного труда и себя в нëм» и прийти в итоге к «искреннему пониманию своего отношения к труду и трудностям». Таким образом, кураторское заявление сразу задало два аспекта грядущей экспозиции: трудности — как препятствий, преодолимых и непреодолимых, институциональных и повседневных, внутренних сомнений, фрустрации и пр., и труда — как основы художественного производства, отличающей производство от романтического творения.

Кроме этого, незадолго до открытия Константин Скотников, уже много лет занимающийся кураторской деятельностью в нашем городе, заявил о том, что эта выставка будет последней, а далее он устранится от организации художественного процесса в Новосибирске. В число его устремлений входило, по его словам, «осуществить творческий прорыв в искусстве, накатить новую сибирскую волну» на базе предложенной старшим поколением «идеологии сибирского иронического концептуализма». Была создана лаборатория современного искусства НЕ[О]АКАДЕМИЯ, которая мыслилась еë основателем как «аспирантура» для художников и которая, однако, за два года своего существования не сумела предложить какой-либо внятно артикулированной программы. В итоге никакого прорыва не произошло, новое поколение оказалось не способно (или не захотело) перенимать знамя «новой сибирской волны» (давайте вспомним неуклюжую попытку искусственно организовать подобную общность в рамках постоянно мутирующего проекта «Новые Сибирские художники против авангарда»), и теперь мы видим, что «живое и действенное современное искусство угасает». В этом эмоциональном высказывании было два примечательных момента, на которых я хотела бы остановиться. Первое — это замечание об адептах современного искусства, которые «надеются обрести иную (якобы более адекватную и эффективную) идеологическую подпорку», нежели предлагаемый им «сибирский иронический концептуализм». Второй примечательный момент заключается в обвинении молодëжи в «неопределëнности» (нежелании открыто заявлять о себе как о коллективном художественном субъекте, как о носителе некой «идеологии»?): «Молодëжь так фундаментально прониклась пубертатной идеологемой „ты мне — не указ“, что обрекла себя на свободное утопание в своей неопределëнности! Неопределëнность в отношении к искусству — их „знамя боевое“! Что, как, зачем и почему — вообще никто сказать не может или так не может, что хитренько делает вид, что не хочет!» Мы видим как со стороны куратора, так и со стороны зрителей требование понятности или хотя бы большей определëнности, обращëнное к художникам: кто вы? Что вы хотите нам сказать? Какое искусство вы производите? Где ваш манифест, в конце концов? Нет ни технической\технологической, ни тематической, ни интонационной общности. Искусство мыслится как коммуникация, и коль скоро вы обращаетесь к зрителю, то обозначьте свои интенции, говорят нам. Считывать иронию и усмехаться над несложными шутками публика уже научилась, но то, что происходит на художественной сцене Новосибирска сейчас, несëт нечто новое, совершенно отличное от того, что можно было бы объединить под какой-то заранее заготовленной вывеской.

Курировать эту пëструю, не поддающуюся охвату толпу оказалось действительно сложно, и всë время от начала подготовки выставки до еë открытия (и даже после) раздавались шутки на тему того, как «трудно собрать работы», «трудно узнать о времени монтажа», трудно с первого раза составить верный список участников и не переврать названия их работ. Постепенно стало казаться, что тема трудностей начала превалировать над темой труда, которая была представлена на выставке лишь в метафорических, отстранëнных образах (например, работа «Облако-молот» Олега Ахновского и изображения не-Верлена, несущего бревно, Константина Скотникова). О трудностях я и хотела бы поговорить. Мой рассказ возникнет где-то на стыке институциональных препятствий и концептуальной непроницаемости искусства.

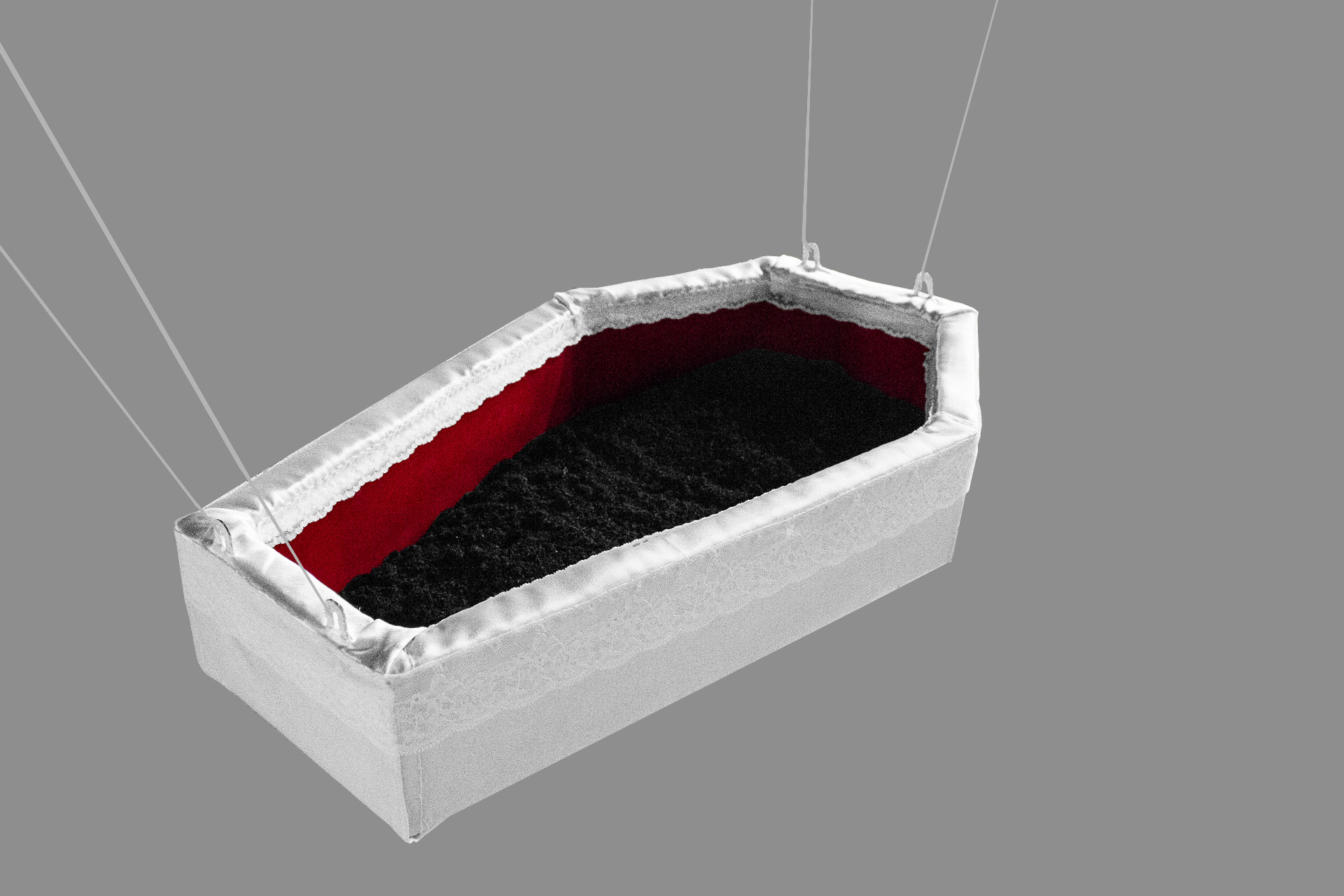

На этой выставке были экспонированы две моих работы, одна из них — под названием «Колыбель» — представляет собой небольшой гроб с прорезями в дне. Гроб подвешивается к потолку где-нибудь на проходе, в узком и неудобном месте, а внутрь него насыпается земля, которая постепенно просачивается сквозь отверстия на дне, в том числе и под воздействием посетителей выставки: от случайных столкновений с их телами. Когда вся земля просыплется, станет видно, что прорези на дне вырезаны в виде слова. Впервые этот объект был представлен на презентации поэтического сборника «Смерти никакой нет» и имеет прямое отношение и к этому сборнику, и к гибели поэта Виктора Iванiва. Однако в день вернисажа выставки «Трудно» земля в гроб насыпана не была, и он безвольно висел с красным оголëнным дном.

Как выяснилось в дальнейшем, причиной этому послужил запрет, а не забывчивость: бухгалтер и замдиректора молодëжного центра, которому и принадлежит «Артель», не позволили насыпать в гроб землю, сославшись на то, что будет грязь. Кроме того, с выставки была снята работа-лозунг, выполненная самим Скотниковым: надпись «Искусство — это и мастурбация, и провокация» посчитали неприемлемой для этого пространства. Пикантность ситуации заключалась в том, что институциональной цензуре подверглась не только работа простого участника выставки, но и произведение самого куратора этой выставки. Однако куратор солидаризировался с запретительным жестом. И в этот момент возникла вторая, не менее интересная линия: позиция куратора заключалась в том, что «на выставке полно других, более достойных работ». «Колыбель» же не обладает достаточной художественной ценностью, эту работу стоило бы переделать, дополнить, углубить, как-то изменить, чтобы в ней появился смысл. Художественную ценность Константин Арнольдович определил как «возможность произведения вызвать в душе зрителя живой отклик сопереживания». Отстаивать же перед лицом институционального давления следует лишь те работы, которые этому определению соответствуют.

Вопрос о художественной ценности произведения вообще подозрительно часто возникает именно в тех моментах, когда необходимо оправдать какой-либо запрет: мы отлично помним эти разговоры в «деле Тангейзера», когда дискуссия о том, позволительно ли Церкви вмешиваться в область искусства, смещалась к рассуждениями о том, насколько плох был спектакль. В моей практике также был случай, когда вслед за конфликтом, вызванным наличием в работе мата, следовало обвинение работы в отсутствии эстетической ценности. Тем не менее случай на выставке «Трудно» завершился хэппи-эндом. Благодаря тому, что художники Алексей Грищенко, Пëтр Жеребцов и Ангелина Бурлюк (трое из пятнадцати участников выставки) оказались готовы снять свои работы, если в гроб не будет насыпана земля и не будет разрешена работа «Искусство — это и мастурбация, и провокация», администрация (не без дипломатических усилий со стороны художницы Маяны Насыбулловой) пошла навстречу. По крайней мере четверо художников утвердиительно ответили на вопрос о том, следует ли отстаивать право на экспонирование произведений, имеющих сомнительную художественную ценность или не имеющих еë вовсе.

Обвинение в отсутствии художественной ценности, переплетающееся с обвинением в отсутствии смысла (работа может быть безыскусно сделана, но с помощью своего мощного смысла она всë же будет способна выкрасть из человеческих душ столь необходимый искусству отклик), отсылает нас обратно к «неопределëнности», которой якобы заражена «молодëжь». «Как трудно понять, что же вы хотите всем этим сказать!» — в этой фразе синтезирована целая концепция искусства как передатчика некоего смысла. Это прежде всего символическое искусство, построенное на метафорах, сравнениях и аналогиях. Это символическое произведение, которое «с одной стороны, должно представлять само себя с присущим ему своеобразием, но, с другой стороны, должно выявлять не только этот единичный объект, но и в дальнейшем всеобщий смысл; последний должен быть приведëн в связь с этим предметом и познан в нëм, так что эти образы предстают нам как задачи, требующие, чтобы мы угадали вложенный в них внутренний смысл» (Гегель, Лекции по эстетике, том 1, с. 365, Спб, «Наука», 2007). И действительно, если воспринимать «Колыбель» как метафору, то максимумом смысла, который из неë можно извлечь, будет фраза: «Смерть, как и жизнь, — это что-то тупое и бессмысленное».

Чтобы проиллюстрировать то, как могут работать эти простые машины (а «Колыбель» относится к проекту «Каталог простых машин»), которые не выражают, а производят смыслы, отношения, ситуации, действия, захватывая людей в качестве своих деталей, перенесëмся в пространство другой недавней выставки. Выставка ___на_поверхности____ прошла на балконе культурного центра «Иниго» при католическом соборе, и до еë открытия мне и моим коллегам по проекту также задавали подобные вопросы: какой в этом смысл? Что вы хотите этим сказать? Ответы мы давали уклончивые и неопределëнные. Среди прочих объектов был и такой: голова, составленная из двух половинок (одна — зарешëченная, а вторая покрыта хлебом), соединëнная «шеей» с распределительным кубом. В «шее» расположены четыре трубки, каждая из которых ведëт к одному из пронумерованных выдвижных ящичков. Рядом стоит небольшая чашка, наполненная фасолью. Объект называется «Glas революции», и инструкция к нему гласит, что необходимо брать фасолину из чашки, кидать еë в «голову» через просветы в решëтке, прислушиваться, а затем пытаться угадать, в каком из ящичков оказалась фасолина. И так до бесконечности. На выставке многие говорили, что объект работает не так, как надо: фасолины слишком мелкие, не всегда попадают в трубки, а иногда и вовсе оказывается, что фасолина исчезает где-то в недрах машины, а ящички остаются пусты.

В

Так или иначе, «Колыбель» тоже оказалась способна подключать к себе людей. После еë первого экспонирования на презентации сборника «Смерти никакой нет» незнакомая девушка подобрала маленький жалкий росток, который каким-то образом оказался в куче ссыпавшейся из гроба земли, и сказала мне, что унесëт его домой, чтобы посадить в цветочный горшок и вырастить. На выставке «Трудно» гроб неожиданно стал лакмусовой бумажкой, проявившей границы свободы художников в конкретном пространстве. Он, как мне кажется, заставил «хозяев» этого помещения невольно проговорить свои представления об искусстве: «Не надо нам тут грязи». Стерильность и дизайнерский лоск этого подвала, в котором мы до его ремонта проводили выставку буквально в развалинах и на фоне прорванной канализации, соединились с репрессивным желанием изъять из искусства всë, что может отвлечь посетителей от расслабленного и удобного времяпрепровождения.

Возможно, такое искусство слишком слабое и не способно увлечь каждого и родить в сердцах какой-то отклик, возможно, оно малоэффективно и редко срабатывает, а труд, вложенный в такие машины, — лишь пустая трата времени жизни. Однако, если смысл невозможно передать, а можно лишь создать, мы все (и т. н. «художники», и т. н. «зрители», разделение это более неуместно) оказываемся вынуждены начать производить. Каждый, кто желает быть как-то приобщëнным смыслу, вынужден трудиться и производить, участвовать и противостоять, и, наверное, именно об этом нужно говорить в разговоре о труде и выставке «Трудно».