Марина Симакова. Почему Роман Сергеич с собой не совпал (или о политике как повседневном ритуале)*

* Статья опубликована в сборнике «ПОЭЗИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ» (1-е Осминкинские чтения), собранном по итогам междисциплинарного круглого стола и поэтических чтений, приуроченных к годовщине Великой российской революции 1917 г., опосредованной годовщиной дня рождения поэта Романа Сергеевича Осминкина.

1.

Роман Осминкин — конкретный поэт, несмотря на множество фигур и персонажей, сосуществующих в пространстве его стиха и поэтического перформанса. Конечно, его стихи бесконечно далеки от традиции poésie concrète, работающей прежде всего с визуальной или фонетической формой. Перформативная поэтика Осминкина — это своего рода устройство, работающее с исторической, а также пространственно-временной конкретностью, в которой в свою очередь конкретизируются наши общественно-политические позиции. Его высказывание, которое на первый взгляд может казаться двойственным и противоречивым, никуда не ускользает и ни от чего не уклоняется. Оно призывает к прямому столкновению друг с другом. Но давайте обо всем по порядку.

2.

Поэзия Осминкина — это беспокойство о том, кто говорит и действует, а точнее о несовпадении, неизбежном разрыве между содержанием речи и способом бытования — разрыве, который проявляется себя только в конкретных ситуациях. Можно сказать, что предметом поэтического исследования здесь оказывается сам высказывающийся, однако высказывается в роминых стихах не столько лирической герой, сколько слова, проходящие через его рот, его одежда, тот способ, которым герой держит вилку и та поза, в которой он застигнут читателем.

Тот факт, что поэзия Осминкина выдает озабоченность своим собственным субъектом неоднократно отмечался как автором, так и его критиками. Как ни парадоксально, критиков этот субъект терзает как будто бы больше, чем товарища Осминкина, так как расписывается в собственной непоследовательности, не может удержаться ни на одном из стульев: то он скандирует освободительные лозунги и обличает глобальный капитализм, то поедает сложноустроенный буржуазный ужин, а иногда даже делает то и другое одновременно. Может, он вовсе ни во что ни верит и наслаждается самим противоречием, существующим между декларируемыми принципами и привилегиями артиста? Кто же он — оголтелый коммунист или богемный контркультурщик? Рассерженный горожанин, спустивший за водкой, или левый художник, живущий за счет тех институций, которые он критикует? Искренний романтик, воспевающий атмосферу петроградской коммуналки, или циник, творчески присваивающий культуру бедноты? Может, он просто творческий страдалец, тяготеющий к эскапизму и внутренним метаниям?

Нередко можно услышать, что мотив социально-психологического раскола, а также избыточная рефлексия по поводу несводимости друг к другу различных языков и мировоззрений, якобы и представляет собой наибольшую ценность поэтической работы Осминкина. Так рождается метапозиция, критическая и ироническая дистанция, позволяющая относить Осминкина к продолжателям московского концептуализма. При первом приближении может показаться, что дело обстоит именно так. Но так ли это?

С одной стороны, ускользающий и деконструированный субъект, пойманный на собственной двойственности — небесполезная и симптоматичная конструкция, характерная для многих образцов перестроечной и постсоветской культуры. С другой стороны, в ней есть что-то, что вызывает смущение, а применительно к стихам Осминкина и вовсе заставляет относиться к ней с подозрением. Не случайно эту конструкцию чаще всего используют критики антикоммунистических взглядов (т.е. противоположных по отношению к ключевому герою осминкинских стихов). Не случайно и то, что эти критики, как правило, усиливают приговский, концептуалистский или даже квазидисседентский характер поэзии Ромы, попутно указывая на пустоту, выхолощенность его марксистких и революционных лозунгов. Смущает же в этой конструкции то, что она поразительно напоминает понятие двоемыслия. Двоемыслие, как известно еще по оруэлловскому бестселлеру, описывает мышление человека внутри тоталитарной системы. Как понятийный конструкт (или даже всеобъясняющая фигура речи) двоемыслие особенно полюбилось постсоветским исследователям, использовавшим его для описания «идеального типа», порожденного позднесоветским обществом. В частности, Юрий Левада уличал изобретенного им человека — хомо советикуса — именно в двоемыслии. Сегодня, и в особенности применительно к политизированной поэзии 2010-х годов, мне этот конструкт представляется как минимум требующим ревизии, а как максимум — утратившим свою объяснительную силу и даже политически вредным.

В своей довольно ироничной поэзии Осминкин смеется не над собой, не над другими и не над пустотой лозунгов. Он не занимает метапозиций, а говорит об их невозможности, иронически критикуя политическое содержание двоемыслия как конструкта. Одновременно с этим он иронизирует над постоянной обеспокоенностью этим двоемыслием, критикуя сосредоточение на смысле этого раскола, чреватое бессмысленным провалом в этот раскол. Герой Осминкина никогда ничего не скрывает, а в его театральной эксгибицонистской рефлексии содержится критика подозрительного читателя, желающего поймать героя на неискренности и непоследовательности. Так всякое подозрение в неискренности (равно как и тенденциозный запрос на новую искренность) всегда уже содержит в себе двоемыслие в качестве собственной предпосылки. Здесь становится ясно, насколько непросто иной раз отличить культуру подозрения, питающую критическое мышление, от конспирологии, а желание раскопать то, как все устроено «на самом деле» от доктринерской привычки приводить все к единому знаменателю. Может, спрашивает нас Осминкин, само «двоемыслие» превратилось в этот угрожающий знаменатель?

Таким образом, субъект в поэзии Осминкина — это вовсе не тот, кто постоянно предъявляет свою ускользающую идентичность, травмированность и вынужденное двоемыслие. Это скорее тот, кто атакует двоемыслие как ярлык — и тот, кому этот ярлык осточертел. Именно поэтому он все время все предъявляет и обо всем отчитывается (что ест, с кем говорит, в каких трусах стоит на кухне, от кого получает деньги), тем самым как бы заявляя: «мне нечего от вас скрывать». Он призывает, наконец, оставить двоемыслие за бортом, поверить себе и происходящему, снять балласт этого конструкта, который каждого человека, рожденного в позднесоветские годы, наградил скелетом в шкафу, утверждая, что этот человек и есть такой скелет, обреченный что-то скрывать и

3.

Взамен Осминкин предлагает довольно осязаемый проект мобилизации на уровне повседневности, периодически отсылающий вовсе не к концептуалистской эстетике, а скорее к политической культуре глобальных 60-х (будь то «честные ленинцы» советской оттепели или европейские ситуационисты). Политика понимается как эксперимент лирического героя в реальных условиях: в трамвае, в бесчисленных петербургских двориках и сквозных проходах домов, на коммунальной кухне, в зарубежной поездке. Таких лирических героев, при этом, великое множество (от рабочего до ангажированного художника), иногда можно насчитать сразу несколько на одно стихотворение. Встречаясь в пространстве стиха, они и формируют напряженное дискурсивное поле высказывания, задающего координаты коллективного перформативного субъекта, который на первый взгляд и создает впечатление неуловимого, двойственным, тройственного и т.д.

Здесь нелишне будет напомнить, как может пониматься перформанс, учитывая, что стихи Ромы всегда либо прямо, либо косвенно представлены именно в качестве перформанса. Политические художники нередко говорят, что их перформативное искусство — это политика. Осминкин это не оспаривает, но спешит добавить: сама политика может быть перформансом. Это утверждение не следует понимать как попытку высмеять политику, показать ее игровой статус или указать на лицемерие, стоящее за политической риторикой — наоборот, это попытка вернуть ей значимость и некоторую серьезность. Политика в данном случае настолько же серьезна — и настолько же перформативна — как сама повседневность, как быт, как общение с соседями на кухне. Неважно, выходят ли структуры на улицы, но важно, что политика — равно как и поэзия — на этой улице обитает, она подстерегает вас на площади и на лестничной клетке. Здесь поэзия и политика случаются в одном месте в одно и то же время, происходя из одного и того же источника — из гущи социального общения, в котором каждый носит свои структуры с собой.

И

Что на это могли бы сказать те, кто не спешит расстаться с конструктом «двоемыслия»? Либо что такая ритуальная политика — это релятивизм, свидетельствующий об отказе становиться кем-то, принимать решения и брать на себя ответственность, либо, напротив, что такая политика обнаруживает полифонию и плюрализм, позволяет быть разным, «творческим», играть разные роли. Мне же представляется, что в поэзии Осминкина политика как ритуал порождает совсем другой эффект — единого субъекта, который не может быть представлен, но зато может быть исполнен.

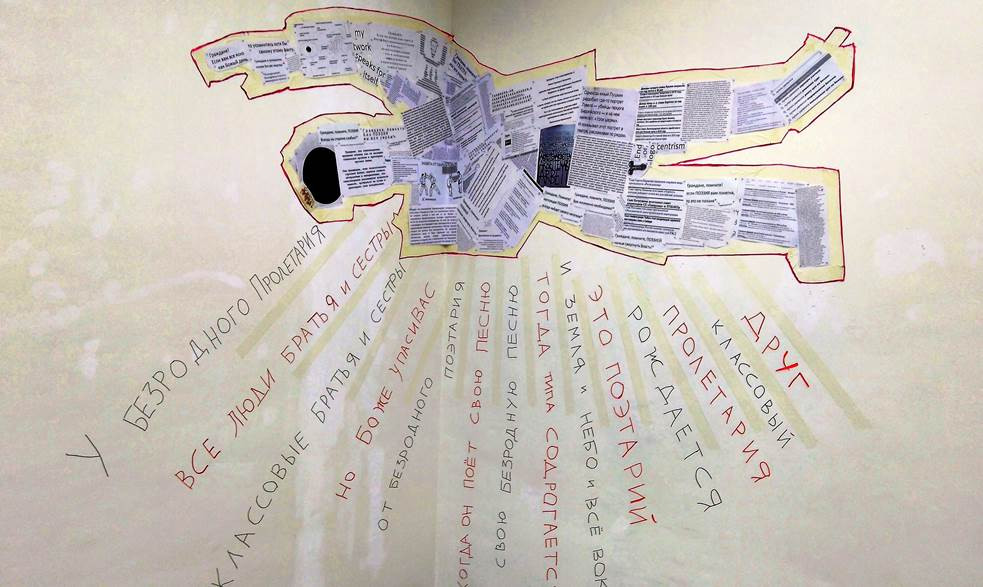

Точнее, он может и должен быть исполнен именно потому, что он не представлен. Осминкин как бы заявляет: я — это тот, кто готов часами говорить о классовой борьбе, но я и тот, кто хочет попасть на обложку глянцевого журнала; я — это сотрудник полиции и я тот, кто от него удирает; я — трамвайный хам и я же — трамвайный интеллигент. В этом смысле Осминкин, по собственному определению, конечно «безродный поэтарий», ему нечего терять кроме времени и места говорения, и именно поэтому это место (трамвай, двор, общая кухня) и время настолько ценны в своей конкретности. Рожденный в ритуале причастности субъект не есть часть целого: он и есть это разомкнутое целое, изобрести которое сегодня, вероятно, пока выходит только с помощью поэзии. Это протополитическое целое, внутри которого и класс, и семья, и другие роли, детерминированные общественными отношениями, сталкиваются друг с другом напрямую — точно так же, как товарищ Осминкин встречается с соседями по петроградской коммуналке.